「もっと話し方がうまければ、人生はきっと変わるのに」――そう思ったことはありませんか?

人との会話に苦手意識を持つ人は少なくありません。仕事でのプレゼンや初対面の会話、家庭でのちょっとしたすれ違い……その原因の多くは「話し方」にあります。

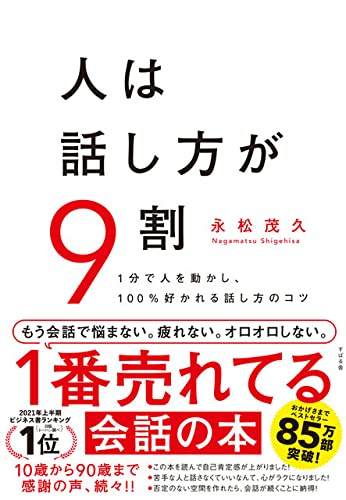

そんな悩みに対し、「話し方の本」として史上空前の148万部を超えるベストセラーとなったのが、永松茂久著『人は話し方が9割』です。

本書は、流暢に話すテクニックを教えるのではなく、「人と話すことが楽になるコツ」や「相手の心をつかむ姿勢」に焦点を当てています。

「聞く」「共感する」「言葉を選ぶ」――そんな誰でも今すぐ始められる“ちょっとした違い”が、会話を変え、人間関係を変え、人生そのものを動かす力になる。

そのシンプルで確かなメソッドに、多くの読者が救われ、実践し、成果を実感しています。

合わせて読みたい記事

-

-

会話が上手くなるおすすめの本 10選!人気ランキング【2026年】語彙力

「会話が続かない」「何を話せばいいかわからない」「もっと上手に人と話せたら…」そんな悩みを抱えていませんか?私たちは毎日、誰かと会話をしながら生活しています。友人との雑談、職場での報連相、初対面の人と ...

続きを見る

書籍『人は話し方が9割』の書評

書籍『人は話し方が9割』は、「話すのが苦手」「人前で緊張してしまう」「自分の話がうまく伝わらない」といった、日常のコミュニケーションにまつわる悩みを抱える人に向けて書かれた本です。

著者の経験に裏付けられた“話し方の本質”がわかりやすく整理されており、専門知識がない人でもすぐに理解し、実践できる内容になっています。

このセクションでは以下の4点を掘り下げて解説します。

- 著者:永松 茂久のプロフィール

- 本書の要約

- 本書の目的

- 人気の理由と魅力

それぞれ順に見ていきましょう。

著者:永松 茂久のプロフィール

永松茂久(ながまつ しげひさ)氏は、大分県中津市出身の実業家・作家・講演家です。1974年生まれ。現在は「人財育成JAPAN株式会社」の代表を務めながら、全国各地で講演やセミナーを行っています。2024年時点で、講演の総動員数は80万人を超え、自己啓発・人間関係・リーダーシップをテーマにした著作は多数。著者累計発行部数は470万部以上にのぼります。

しかし、彼の出発点は意外なほど「普通」でした。20代前半、たった3坪のたこ焼き屋からスタートし、飲食業を軌道に乗せる中で「人との接し方・会話のあり方」を学び、そこに人間関係の本質を見出しました。現場で何千人というお客さんやスタッフと向き合ってきた彼の言葉には、“実体験”の重みが込められています。

また、永松氏は教育者としての顔も持ち、若者支援や地域活性など社会活動にも意欲的に取り組んでいます。ビジネスの成功だけでなく、「人としてどう生きるか」「どう人と向き合うか」を軸にしていることが、彼の著作に共通する魅力です。

本書の要約

『人は話し方が9割』は、「会話に苦手意識がある」「話が続かない」「うまく伝わらない」といった、誰しもが一度は感じたことのある“話すこと”への悩みをやさしく解きほぐしてくれる一冊です。本書が他の「話し方本」と大きく異なるのは、会話をテクニックの問題としてではなく、“心のあり方”として捉えている点にあります。

著者はまず、話すことに自信を持てない人の多くは、スキルの不足ではなく、メンタルのブレーキによって自分を制限してしまっていると指摘します。そのブレーキを取り外す第一歩が、無理に苦手な人と会話しようとするのではなく、「自分が安心して話せる人との会話を増やす」ことです。つまり、自信を育てる環境を自ら整えることが、話し方上達の最も効果的な方法であると提案しています。

また、本書では“話すこと”よりも“聞くこと”の重要性を繰り返し強調しています。特に、「拡張話法」と呼ばれる5つのステップ(感嘆・反復・共感・称賛・質問)を用いることで、相手がどんどん話してくれるようになり、結果として「話し上手な人」に見えるという構造を明かしています。これにより、会話が苦手だと思っていた人でも、「自分が話さなくていい会話術」という新しい視点を得ることができます。

加えて、「でも・だって・どうせ・ダメ」といった“4Dワード”を避ける、相手の名前を意識的に呼ぶ、自己紹介にユーモアを加えるなど、実践しやすい小さな工夫も多数紹介されています。話し方を改善するというよりも、「相手との関係を良くする手段としての言葉の使い方」を学べる点が、本書の大きな魅力です。

本書の目的

本書の最も大きな目的は、「話すことが苦手な人に、もう一度“会話は楽しいものだ”と感じてもらうこと」です。著者の永松氏は、話し方や会話術を“スキル”として磨くよりも先に、「会話に対する恐怖や不安」をやわらげる必要があると考えています。だからこそ、本書はどこまでも“人に優しい構成”になっているのです。

たとえば、会話が苦手な人ほど「嫌われないように気を使いすぎて話せない」「沈黙が怖い」「正解を言おうとして疲れる」といった状態に陥りがちです。そんな読者に対し、著者は「無理に正しく話そうとしなくていい」「話さない勇気も時には必要」「あなたは聞くだけで価値がある」と語りかけてくれます。これによって、読むだけで安心感を覚えるという声も多く寄せられています。

本書は「人前で堂々と話す」「巧みに説得する」といったプレゼンテーション技術の向上を目指すものではありません。むしろ、もっと私的で日常的な場面――職場の雑談、家庭の会話、友人とのやりとり――において「話すことが苦でなくなる」ことを目標にしています。

人気の理由と魅力

『人は話し方が9割』がこれほどまでに長期的な人気を保ち、令和を代表するビジネス書の一つとされる理由は、いくつもの要素が絶妙に組み合わさっている点にあります。

まず、会話術の分野において「聞くことを主軸に据えた」というアプローチが新鮮でした。従来の会話本は、「どう話すか」「どう切り返すか」といった“話し手の技術”ばかりに注目してきましたが、本書は「聞くことができれば、すべてが回り始める」という逆転の視点を提示しました。それが、多くの読者にとっての“発見”になったのです。

また、本書は実用性が極めて高いのも特徴です。読んだその日に実践できる具体的な行動が示されており、内容が頭に入るだけでなく、「今日から変われそう」と思わせてくれる点が他の本との大きな違いです。特に、「トイレに入ったら1つだけ拡張話法を思い出す」といったような、生活に溶け込む導線設計は秀逸で、“読み終えて終わり”にしない工夫がされています。

メディアの影響も大きな後押しとなりました。テレビ番組やYouTubeなどでの紹介が続き、中でも中田敦彦氏のYouTube大学での紹介は爆発的な反響を呼びました。ビジネス書の中でも異例の「話題→実用→継続的な売上」という流れを見せ、まさに“読む人が読む人を呼ぶ”好循環を作り出したのです。

本の内容(目次)

本書『人は話し方が9割』は、単なる「話し方のテクニック」を紹介するだけではありません。日常生活のあらゆる場面での人間関係を良好にするための、心構え・態度・言葉の使い方を多角的に学べる構成になっています。章ごとにテーマが明確に設定されており、読み進めることで段階的にコミュニケーションの理解が深まる仕組みです。

各章のテーマは以下の通りです。

- 第1章 人生は「話し方」で9割決まる

- 第2章「また会いたい」と思われる人の話し方

- 第3章 人に嫌われない話し方

- 第4章 人を動かす人の話し方

これらの内容を通して、「話す技術」だけではなく、「どうすれば自然体で人に好かれ、信頼されるか」を身につけられるのが本書の魅力です。

第1章 人生は「話し方」で9割決まる

本章では、話し方が人生にどれだけ大きな影響を与えるかについて、理論と実例を交えて解説されています。多くの人が「話すことは才能」だと誤解していますが、著者はそれを否定します。話す力はスキル以上に“心のあり方”、つまりメンタルの安定が土台であると説いています。

たとえば、営業職の人が「売れない理由」をトークの技術や商品に求める前に、相手を思いやる姿勢や話を聞く姿勢を持つことが最も重要だというエピソードが登場します。また、「聞き方が9割」というキーワードの通り、話し上手は聞き上手でもあるという点が強調されています。

相手の話に共感し、適度にうなずき、リアクションを返すだけで、相手との関係性は飛躍的に向上します。本章では「拡張話法」や「3つの表情」など、具体的なスキルも紹介されており、読者は実践的な気づきを得られます。

第2章「また会いたい」と思われる人の話し方

この章では、「話し上手な人」よりも「また会いたいと思わせる人」が、どのように信頼関係を築いているかが語られます。ポイントは、巧みに話すことではなく、いかに相手の心に寄り添えるかという姿勢です。

まず、「うまく話そうとしない」という考え方が紹介されます。これは、無理に盛り上げようとしたり、知識を披露しようとするよりも、「等身大の自分」で話すほうが人に安心感を与える、という教えです。相手の警戒心を解くためには、完璧よりも“人間らしさ”が大切だと気づかされます。

また、「あなた」という主語を意識的に使うことで、相手にフォーカスを向ける効果があるとされています。人は誰しも「自分に興味を持ってくれる人」に好意を持ちます。この視点を持つことで、会話はただの情報交換から、関係構築の場へと変わります。

第3章 人に嫌われない話し方

この章は、「好かれるより嫌われない」ことの重要性にフォーカスしています。会話において、無意識のうちに人を不快にさせてしまう“余計なひと言”の危険性や、配慮に欠けた発言の修正ポイントが具体的に示されます。

たとえば、正論をストレートに伝えるのではなく、相手が受け入れやすい形で伝える“変化球”の工夫が求められます。これは、心理学的にも「自己防衛反応」を抑える効果があるとされ、人間関係を円滑に保つ上で非常に有効です。

さらに、悩み相談の場では「答えを出す」のではなく、「相手に気持ちよく話してもらう」ことが目的になります。解決策ではなく共感を重視する姿勢が、信頼関係を築くうえでの土台となります。

第4章 人を動かす人の話し方

最終章では、影響力のある人たちがどのように「言葉」で人を動かしているのか、その仕組みが解き明かされます。単なる説得や指示ではなく、相手の心に届く“感情を動かす伝え方”が紹介されています。

たとえば、「がんばれ」の一言も、相手の状況やタイミングを無視すれば逆効果になります。しかし、相手を尊重し、心の状態に寄り添って使うことで、言葉は励ましにも希望にも変わります。

また、ネガティブな感情に巻き込まれない工夫として、「悪口を言わない」「苦手な人に執着しない」など、自分の“言葉の使い方”に責任を持つ姿勢も強調されています。話し方が変われば、周囲の反応も変わり、結果的に自分の影響力も増していくのです。

対象読者

本書『人は話し方が9割』は、単なる話し方のハウツーにとどまらず、「人間関係」「仕事の成果」「自己肯定感」など、人生の広範なテーマにアプローチしています。誰もが何らかの形で「会話」に不安や課題を感じたことがあるはずです。そのような悩みに寄り添いながら、確かな改善策を提示してくれるのが本書の大きな魅力です。

とくに以下のような読者におすすめできる内容となっています。

- 人と話すのが苦手な社会人

- 営業職や接客業で成果を上げたい人

- 初対面の会話に緊張してしまう人

- 家庭やパートナーシップの会話に自信がない方

- 会話を通じて人生を前向きに変えたい全ての人

それぞれの立場や状況に合わせて、本書がどのように役立つのか、次のセクションで詳しく見ていきましょう。

人と話すのが苦手な社会人

「職場の雑談が苦痛」「何を話せばいいのか分からず沈黙が怖い」――このように、社会人になってからコミュニケーションの苦手意識に悩む人は少なくありません。特に新社会人や異動先のチームで孤立しがちな人にとって、話すことが“仕事の一部”になっているプレッシャーは大きくのしかかります。

本書では、こうした悩みを抱える人に対して、話す技術ではなく“考え方の転換”を提案しています。「うまく話そう」と思うほど緊張し、会話がぎこちなくなる。逆に「相手に気持ちよく話してもらう」ことを意識すれば、自分の負担は軽減され、会話も自然と弾みます。

さらに、誰もが実践できる「3つのコツ」や、相手に9割しゃべらせる「拡張話法」といった具体的なテクニックも豊富に紹介されており、コミュニケーションが苦手な人でも再現しやすい構成です。

営業職や接客業で成果を上げたい人

営業や接客の仕事において、「どれだけ商品知識があるか」よりも、「どれだけ相手に好かれるか」が成果を左右する場面が多々あります。お客様は、機能や価格よりも、「この人から買いたいかどうか」で判断しているからです。

では、“好かれる話し方”とはどんなものでしょうか。ここで重要なのが、「一方的に売り込む」のではなく、「相手の心に寄り添う」こと。『人は話し方が9割』では、相手に安心感を与える話し方や、自然と心を開かせるテクニックが多く紹介されています。

たとえば、相手が話す内容に合わせて質問を広げていく「拡張話法」、相手が無意識に心を開いてしまう「3つの表情」、そして、共感的な相づちの打ち方など。どれもすぐに試せて、今日からの接客・営業に活かせる実践的な内容ばかりです。

初対面の会話に緊張してしまう人

「はじめまして」の瞬間が苦手な人は多いものです。とくに会話が得意でない人にとって、初対面は地雷原のように感じられるかもしれません。何を話せばいいか分からない、話題が見つからない、間が持たない。こうした不安は、誰もが少なからず抱えています。

本書が提案するのは、「うまく話そうとしないこと」です。むしろ、自然体で相手の話に興味を持ち、そこから共通点を見出していく。たとえば、「出身地」「食べ物の好み」「ペット」など、あらかじめ自分の“共感しやすいテーマ”をストックしておくことで、初対面でも話の種に困ることはなくなります。

また、最初から完璧に話そうとせず、「しくじりリスト」や「自虐エピソード」を使って親しみを演出する方法も紹介されています。相手に安心感を与えることで、自分もリラックスできるのです。

家庭やパートナーシップの会話に自信がない方

家の中では気を許せるぶん、つい言葉が雑になってしまうことがあります。夫婦や親子関係におけるすれ違いや不満の多くは、「話していない」ことよりも「話し方がまずい」ことに原因があります。

『人は話し方が9割』では、家庭内での対話においても「正しさ」より「優しさ」を重視するよう促しています。特に重要なのが、“正論をそのままぶつけないこと”。たとえば、パートナーに何か注意したい場面でも、ストレートに言えば反発を招くだけです。本書では、そうした場面で使える“変化球の伝え方”も丁寧に解説されています。

また、相手の立場や感情に配慮する「敬意のある話し方」は、家庭内の雰囲気を劇的に改善します。「ありがとう」「ごめんね」をきちんと伝える。相手の話を最後までさえぎらずに聞く。そんな当たり前のことを意識するだけで、信頼関係は強くなります。

会話を通じて人生を前向きに変えたい全ての人

この本の最も根幹にあるメッセージは、「会話は人生そのものを動かす力を持っている」ということです。職場、家庭、地域、趣味の場――日常のほとんどは人と話すことで成り立っています。だからこそ、話し方をほんの少し変えるだけで、人生の質自体が劇的に向上するのです。

本書は「誰にでもできる」「すぐに実践できる」をキーワードに、再現性の高いスキルと考え方を提供しています。そして何より、読者自身に「自分でも変われるかもしれない」と思わせてくれる希望に満ちた一冊でもあります。

人間関係が円滑になると、自然と自信が生まれ、行動力も高まっていきます。その結果として、思いがけないチャンスが舞い込み、豊かな人間関係が築かれていくのです。

本の感想・レビュー

話すのが苦手でもすぐ試せた

社会人になってから、雑談や会議の発言で緊張する場面が増えて、正直かなり消耗していました。この本を手に取ったのは、そんな自分を変えたいと思ったからです。読み始めてすぐに「これは自分にもできる」と感じられたのが驚きでした。

特に印象に残っているのは、「話し方は聞き方が9割」という考え方です。話すことに自信がなかった僕でも、聞く姿勢なら意識次第で変えられる。その発見は本当に大きなものでした。また、会話をうまく成立させるには相手に安心感を与えることが大切だと書かれており、それが話し下手な僕にもできる第一歩になるとわかって、すごく気が楽になりました。読んですぐに自分の中で何かが動き出した感覚があります。

心が軽くなる本だった

読んでいて、一番強く感じたのは「自分はこれでよかったんだ」と思える安心感でした。私はずっと、自分の話し方に自信がなく、人前に出るたびに緊張していたんです。だけどこの本は、そんな私のような人間にやさしく語りかけてくれるような内容でした。

著者の永松茂久さん自身が、過去に話し方で何度も失敗してきたことを正直に打ち明けている部分に、すごく救われました。まるで「大丈夫、うまくいくよ」と励まされているようで、読みながら気持ちが軽くなっていくのを感じました。自分を責める必要はない、ちょっと考え方を変えるだけで、こんなにもラクに人と話せるようになるんだなと実感できた本です。

ビジネスにも私生活にも効く

30年近く営業畑を歩んできて、「話し方」に関する本は数多く読んできましたが、この本はまったく違いました。テクニックや理論ではなく、人としてどうあるべきかを問われているような内容だったからです。

特に響いたのは、「正しい話」ではなく「好かれる話」を意識すること。長年の経験から、正論をぶつけてもうまくいかないことは痛いほど知っていましたが、それを言語化してくれたこの本には深く納得しました。

家庭でも役立つ場面が多々ありました。たとえば、夫婦間でのちょっとした言い方ひとつが相手の心を開いたり閉じたりするという視点は、仕事一筋だった私にとって新鮮でした。読んでからは、娘との会話も少しずつ変わり始め、距離が縮まってきたように感じています。この本は、単なるビジネス書ではなく、生き方を見直すきっかけをくれる一冊でした。

共感力の大切さを再認識

仕事柄、いろんなお客さまと接する中で、どうしても相手の気持ちをつかみきれずに気まずくなることがありました。この本を読んで強く感じたのは、「共感の力」の大切さです。

「言葉の奥にある感情を感じ取ることが、真の会話だ」というメッセージは、日々の人間関係において最も忘れてはいけない視点だと気づかされました。相手の話にしっかり耳を傾け、その気持ちに寄り添うことで、言葉にしなくても伝わるものがあるということを改めて実感しました。

以前は、どう返答すべきかを常に考えながら聞いていた自分がいましたが、この本を読んでからは、まず心を開いて相手の気持ちを受け止めようという姿勢に変わりました。すると、相手の表情も自然と柔らかくなるんです。共感力の持つ影響の大きさを、身をもって感じています。

言葉の持つ力を改めて知った

私はもともと言葉に強い興味があり、文学や心理学にも関心があったのですが、この本は“言葉”そのものの力を改めて感じさせてくれました。読み進めるうちに、何気ない日常のひと言が、相手に与える影響の大きさに気づかされます。

「たった一言で、相手の心を癒すことも傷つけることもできる」。このことを、著者のエピソードや具体的な場面から、リアルに学べたのが印象的でした。これまでは、伝える中身ばかりを重視していた自分でしたが、この本を通して「どう伝えるか」や「どんな気持ちで話すか」の大切さに目を向けられるようになったと思います。

普段の友達との会話やゼミでのディスカッションでも、言葉の選び方ひとつで相手の反応が大きく変わることに気づき、言葉の“温度”を意識するようになりました。まさに、言葉を通じて人とつながる感覚を実感できた読書体験です。

相手に寄り添う力が身につく

この本を読んで、自分の話し方の根底にあった「自己中心性」が見えてきた気がします。仕事柄、相手の話を聞く機会は多いのですが、ただ黙って耳を傾けるのでは不十分で、「本当にこの人の立場に立てているか?」という問いが突きつけられました。

特に印象的だったのは、話し方を通じて「相手の感情にチューニングを合わせる」ことの大切さを説いていた点です。それは、こちらが何かを語る前に、まず相手の気持ちをしっかり感じ取る準備ができているかどうかという話でもあります。職場の利用者さんとのやり取りの中で、これまで自分がどこか形式的だったことに気づかされました。

この本のおかげで、相手の声のトーンや表情を、より丁寧に見るようになりました。そして、それが自分の言葉を変えていく手がかりになるということを、実感として学ぶことができました。

人見知りにも希望をくれる内容

僕はずっと、自分が人見知りであることに劣等感を抱いていました。初対面の人と話すのが怖くて、研究室のゼミでもなかなか発言できなかった。だけど、この本はそんな僕にとって、少しずつ「会話への恐れ」をほぐしてくれる存在になりました。

とくに励まされたのは、「無理に話さなくていい」「自分から頑張って話しかける必要はない」とはっきり書かれていたところです。多くの会話本は「まずは話しかけろ」といったトーンが強く、読むたびにプレッシャーを感じていたのですが、この本には一切それがなく、むしろ「自分のペースで大丈夫」と言ってもらえた気がして、読むだけで気持ちが落ち着きました。

話すことを「克服すべき壁」ではなく、「少しずつ慣れていけるもの」として捉え直せたのが、一番の収穫です。

自己紹介の章が特に役立った

子どもの保育園での保護者会やママ友との関係など、社会的な場面で自己紹介を求められることが以前より増え、毎回どう話せばいいか緊張していました。この本を手に取ったのは、そんなストレスを少しでも減らしたくて――。

特に参考になったのが、自己紹介の章です。ただ名前や出身地を言うのではなく、自分の失敗談やちょっとしたエピソードを混ぜることで、相手が安心できる空気を作れるという発想は、これまでにないものでした。読みながら、「自分の弱みを少し見せることで親近感が生まれる」という考え方に深く納得しました。

実際、その後の場面では、自分の話し方がほんの少し変わっただけで、会話の流れが自然になったように感じています。「うまくやろう」とするよりも、「相手に伝わること」を意識するようになった自分がいます。

まとめ

本書『人は話し方が9割』は、単なるコミュニケーション技術の解説書ではありません。会話を通じて人生を前向きに変えるための「実践的な哲学」が詰まった一冊です。話すことに苦手意識を持つ人も、対人関係で悩みを抱える人も、日々の人間関係を少しでも良くしたいと感じている人にとって、学びのきっかけとなる内容が豊富に盛り込まれています。

本書の理解をより深め、自分の中にしっかりと落とし込むために、記事の最後に以下の3つの観点から全体を総括します。

- この本を読んで得られるメリット

- 読後の次のステップ

- 総括

読者がそれぞれの視点から自身の変化を感じ、明日からの行動に役立てられるよう、具体的に見ていきましょう。

この本を読んで得られるメリット

本書を読むことで、どのような変化や成果が期待できるのか。以下に、代表的な4つのメリットを紹介します。

人間関係のストレスが軽減される

日常生活における人間関係の悩みの多くは、実は「話し方」によって生まれています。伝え方がきつすぎたり、逆に遠慮しすぎて誤解されたりといった経験は誰にでもあるでしょう。本書では、相手との距離感を自然に保ちつつ、誤解や摩擦を避ける方法がわかりやすく紹介されています。話す内容だけでなく、聞く姿勢や表情の使い方といった「非言語的要素」にも焦点を当てており、感情のすれ違いを減らすスキルが身につきます。

職場や家庭での評価が上がる

会話力の向上は、成果主義の職場や、感情が交差する家庭内での信頼獲得に直結します。たとえば上司への報告や部下への指導、パートナーとの意見交換においても、「伝え方」を少し工夫するだけで相手の反応は劇的に変わります。本書では、話し手主導の説得ではなく、相手の感情に寄り添う話し方を重視しており、結果的に周囲から「話しやすい人」「頼れる人」として認識されるようになります。

自分に自信が持てるようになる

会話に苦手意識を持っている人の多くは、過去の失敗や人間関係での摩擦によって自己肯定感が下がっている傾向があります。本書では、そのような読者に向けて、まず「自分を責めないこと」から始めるように促しています。大切なのは完璧を目指すのではなく、少しずつ「話すことが怖くない」と感じられるようになること。実際に、日常会話の小さな成功体験を重ねることで、自己評価が上がり、人と接することにポジティブな感情を抱けるようになります。

人生を前向きに捉えられるようになる

本書の魅力の一つは、会話のテクニックだけでなく、人生に対する姿勢まで変えてくれる点にあります。著者自身の体験談や、読者の成功事例が豊富に紹介されており、「言葉を変えれば、未来が変わる」という前向きなメッセージが全体を貫いています。話し方を変えることで、出会いやチャンスが増え、結果として人生そのものが豊かになっていくという実感を持つことができるでしょう。

話し方の技術は一朝一夕で身につくものではありませんが、本書のように“心のあり方”にまで踏み込んだ内容であれば、自然と言葉が変わり、人との関係も変化していきます。

テクニックだけでは通用しない「人の心を動かす話し方」とは、まさに本書のようなアプローチなのです。

読後の次のステップ

本書を読み終えたあと、多くの読者は「よし、これで変われる!」という前向きな気持ちになるはずです。しかし、知識を得ただけでは人生は変わりません。大切なのは、日常の中で“どう実践するか”です。

本書で学んだことをしっかりと行動に移し、習慣として根づかせていくためには、次のようなステップが効果的です。

step

1小さな実践を「意識的に」始める

本書で紹介される技術はどれも平易でシンプルですが、いざ日常生活で使おうとすると、意識しなければ元のクセに戻ってしまいがちです。たとえば、話を聞く際に相手の目を見る、うなずきながら聴く、肯定的な言葉をひとつ加える――こうした“意識すればできること”を、最初のうちはメモして毎日振り返るのがおすすめです。習慣になるまでの間は「自分は今、何を変えたいのか」を常に頭に置きながら会話に臨むことが大切です。

step

2苦手な場面こそ、練習のチャンスと捉える

話すことに自信が持てない人ほど、「練習できる場面」を避けがちです。しかし、完璧な準備が整ってから実行するのでは遅すぎます。むしろ、本書が伝えているのは「下手でも、心を込めて接することのほうが大切」という考え方です。緊張する場面こそ、自分の変化を試す貴重な機会です。失敗を恐れずに、まずは一言多く、少しだけ前向きな言葉を意識して投げかけてみましょう。

step

3振り返りと反復で学びを定着させる

一度やっただけでは定着しないのが、会話力というスキルの特徴です。だからこそ、日々の振り返りが重要です。たとえば「今日はどんな会話がうまくいったか」「どこで空気が沈んだか」「相手の笑顔を引き出せた場面はあったか」といった視点で自分のコミュニケーションを見直すだけで、気づきが増えます。本書の各章を定期的に読み返しながら、自分の行動をアップデートしていくことが、変化を維持する鍵となります。

step

4仲間や家族との共有で実践の幅を広げる

会話はひとりではできません。だからこそ、身近な人と一緒に本書の内容を共有し、お互いに練習し合える関係を築くと、より効果的にスキルが身につきます。職場の同僚と「この本、すごく参考になるよ」と伝えるだけでも、会話の意識が変わり、職場全体の雰囲気が良くなるきっかけになることもあります。家庭内で「聞く姿勢」や「嫌われない伝え方」を実践してみることで、信頼関係が深まる経験が得られるでしょう。

話し方は一度きりの学習では身につきません。読む→試す→振り返る→また試す。

まさにこの“実践サイクル”を回すことで、初めてあなたの言葉が「相手の心に届く力」に変わっていきます。

総括

『人は話し方が9割』は、ただの話し方のハウツー本ではありません。読むことで得られるのは「話術」よりも、「人との向き合い方」や「自己認識の転換」といった、もっと根本的な“生き方”の部分に踏み込んだ気づきです。著者・永松茂久氏は、自身の挫折と回復の体験を通じて、言葉が人を傷つけもすれば救いもするという本質に向き合ってきました。だからこそ、この本に書かれている内容には、単なるテクニックではない深みと説得力があります。

話し方を学ぶという行為は、相手を思いやる心を育てることに他なりません。そして、自分の言葉が誰かにどう届くかを考えることで、自分自身の在り方にも変化が生まれます。たとえば、これまで「うまく話そう」と焦っていた場面で、「どう話せば相手が安心するか」を考えるようになるだけで、会話の空気はガラリと変わります。自分の話し方が変われば、相手の反応が変わり、関係性が変わり、最終的には自分の人生の質そのものが変わる――本書が伝えるメッセージは一貫してそこにあります。

本書の最大の魅力は、「誰にでもできること」に焦点を当てている点です。特別な才能や経験は必要ありません。今日からできる、ちょっとした心がけと実践。それを積み重ねていくことの価値を、読者に丁寧に教えてくれます。実際、話し方を改善することで営業成績が上がった人、家庭の空気が柔らかくなった人、自信を取り戻した人のエピソードが随所に散りばめられており、「これは自分にもできるかもしれない」と思わせてくれる構成になっています。

コミュニケーションに悩むすべての人にとって、この本は強力な道しるべとなるでしょう。そしてそれは、一時的な効果ではなく、人生の基盤そのものを支えてくれる“対人力”としてあなたの中に根づいていくはずです。

話し方が9割――その言葉の意味は、読後にこそ、静かに深く染み込んでくるのです。

会話が上手くなるおすすめ書籍

会話が上手くなるおすすめ書籍です。

本の「内容・感想」を紹介しています。

- 会話が上手くなるおすすめの本!人気ランキング

- 超雑談力 人づきあいがラクになる 誰とでも信頼関係が築ける

- 頭のいい人が話す前に考えていること

- 人は話し方が9割

- 話し方の戦略 「結果を出せる人」が身につけている一生ものの思考と技術

- 話し方で損する人 得する人

- 人を「惹きつける」話し方――口下手でも人見知りでもあがり症でも人生が変わる

- キミが信頼されないのは話が「ズレてる」だけなんだ

- 世界の一流は「雑談」で何を話しているのか 年収が上がる会話の中身

- ネガティブフィードバック 「言いにくいこと」を相手にきちんと伝える技術

- 会って、話すこと。 自分のことはしゃべらない。相手のことも聞き出さない。人生が変わるシンプルな会話術