あなたの話は、なぜ伝わらないのか?

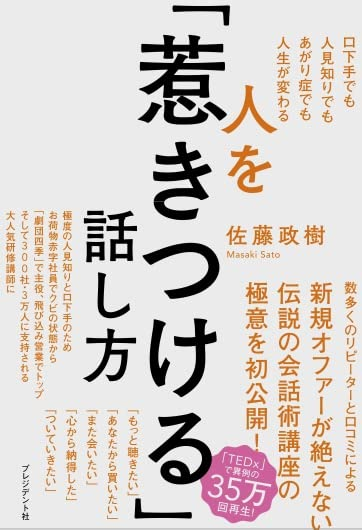

「話し下手で悩んでいる」「人前だと緊張してうまく話せない」「自分の言葉に説得力がない」。そんな悩みを抱えるすべての人に届けたい一冊が、元・劇団四季の俳優であり、TEDxスピーカーとしても注目された研修講師・佐藤政樹氏の著書『人を「惹きつける」話し方』です。

本書で語られるのは、スピーチテクニックや華麗な話術ではありません。どんなに口下手でも、人見知りでも、再現性高く身につけられる「心を動かす伝え方」。

著者自身が、赤字営業マンからトップセールスへと這い上がった実体験をもとに、誰でもできる“技術”として体系化された「惹きつける話し方」を余すことなく公開します。

合わせて読みたい記事

-

-

会話が上手くなるおすすめの本 10選!人気ランキング【2026年】語彙力

「会話が続かない」「何を話せばいいかわからない」「もっと上手に人と話せたら…」そんな悩みを抱えていませんか?私たちは毎日、誰かと会話をしながら生活しています。友人との雑談、職場での報連相、初対面の人と ...

続きを見る

書籍『人を「惹きつける」話し方』の書評

この書籍は、「話すことに自信がない人」や「言葉で相手の心を動かしたい人」にとって、まさに“人生を変える教科書”のような一冊です。一般的な「話し方マニュアル」とは異なり、テクニックよりも“本質”に光を当て、言葉の奥にある「想い」や「動機」をどう形にするかに重きを置いています。

書評の構成として、以下の4つの観点から内容を深掘りしていきます。

- 著者:佐藤 政樹のプロフィール

- 本書の要約

- 本書の目的

- 人気の理由と魅力

それぞれ詳しく見ていきましょう。

著者:佐藤 政樹のプロフィール

佐藤政樹氏は、演劇とビジネスという異なる分野で圧倒的な成果を出してきた稀有な人物です。かつては「極度の人見知り」「口下手」「緊張しやすい」性格に悩み、就職活動も全滅。営業のアルバイトでは成果を出せず「戦力外通告」を受けるというどん底を経験しました。

しかし、そこから転機が訪れます。表現の力を身につけるため、未経験から劇団四季に挑戦し、『人間になりたがった猫』で主役を演じるまでに成長。浅利慶太氏から直接指導を受け、「伝えるとは何か」を徹底的に叩き込まれました。

その後、演劇で培った「人を惹きつける力」をビジネスにも応用。飛び込み営業で全国トップクラスの成績を残し、現在は全国の企業や自治体で話し方・プレゼンの研修講師として活躍しています。講演回数は延べ300社、3万人以上にのぼり、TEDxでのプレゼンは35万回以上再生されるなど、大きな反響を呼びました。

本書の要約

『人を「惹きつける」話し方』は、「話すのが苦手」「人前で緊張してしまう」「どうしても相手に伝わらない」といった悩みを抱える人に向けて書かれた実践的な指南書です。ただし、本書がユニークなのは、「うまく話すこと」を一切目的にしていない点です。むしろ、流暢さや雄弁さ、格好よさのような話術を否定し、「下手でも、人を惹きつける話し方はできる」と明言している点にあります。

その核心にあるのは、「話し方はテクニックよりも意識と姿勢が大切だ」という哲学です。読者はまず、「演じようとしない」「感情を押し付けない」「どう話すかより、なぜ話すかを考える」といった原則を学びます。これは一見すると感覚的な話に見えるかもしれませんが、本書ではそれらを明確なプロセスとして体系化しています。

たとえば、話す前にまず「書く」ことで自分の考えを整理し、実感を込めて語れるようになるというアプローチがあります。また、話すことよりも「相手を理解すること」を優先する傾聴の技術や、緊張を逆にパフォーマンスへと変える意識転換の方法など、心理面にも深く踏み込んでいます。

結果として、この本は「伝える」ための方法論ではなく、「伝わる」話し方を設計する力を読者に授けてくれます。それは単なる会話術ではなく、人間関係や仕事の成果を根本から変えていくための技術として再定義されています。

本書の目的

この本が目指している最大の目標は、「人を動かす言葉は誰でも使えるようになる」という信念の体現です。話し方に苦手意識を持つ人々の多くは、自分には“話す才能がない”という思い込みに縛られています。しかし著者の佐藤政樹氏は、自身の経験からそれが誤解であることを身をもって証明してきました。

本書は、話すことに対する苦手意識を、段階的な実践と思考の転換によって克服していく構成になっています。その中でも特に強調されているのが、「なぜその言葉を話すのか」「なぜ相手に伝えるのか」といった“目的意識”を持つことです。この問いにしっかりと向き合うことで、言葉には深みが生まれ、相手の心に届く力が備わります。

また、伝える側の自己都合ではなく、「相手にどのような変化を起こしたいのか」という視点が重視されています。これはつまり、話すことが自己表現ではなく、“関係性の設計”であるという考えに基づいています。単なる説明や主張ではなく、相手に共感・納得・信頼といった心理的反応を引き出すことが、話し方の目的として掲げられているのです。

本書を読み進めることで、読者は「話すことが怖い」から「話すことで人とつながれる」という状態へと、意識をシフトさせることができます。これは、対話や交渉、指導、説得といった多様な場面で役立つだけでなく、日常的な人間関係にもポジティブな影響をもたらします。

人気の理由と魅力

本書が幅広い読者層に支持され、多くの場面で紹介され続けている理由は、単に「話し方を改善する本」という枠を超えている点にあります。それは、“人生を前進させる話し方”を習得できるという実感を、多くの読者に与えているからです。

まず、多くのビジネス書やスピーチ指南書が、話し方の「技術」ばかりにフォーカスする中で、本書は「人とのつながり」「信頼の構築」「自己認識の変化」までを射程に入れている点が大きな魅力です。いわば、話すという行為を“対人関係の全体設計”として捉えているのです。

さらに、著者自身がかつて話し下手だったという経歴も、読者の強い共感を集めています。読み手は、話がうまい人の成功体験をなぞるのではなく、「自分にもできる」という手応えを持ちながら読み進められます。そこに豊富な実例やテンプレートが加わることで、再現性の高い成果へとつながっていくのです。

もう一つの特筆すべき点は、目に見える変化だけでなく、内面的な成長を実感できることです。「話すことで、自分が変わった」と語る読者の声が多いことからも、本書の持つ変革力は明らかです。こうした感情面への波及こそが、リピーターや口コミによる広がりを生む要因となっています。

本の内容(目次)

この書籍では、話すことに苦手意識を持つ人でも、誰でも実践できるように話し方の技術が段階的に体系化されています。特に印象的なのは、華やかなスピーチ術やテクニックではなく、人間関係や信頼構築の本質に迫った“再現性の高いメソッド”である点です。

各章では、それぞれ異なるテーマからアプローチしており、読み進めるうちに「話し方」に対する認識が根本から変わっていくよう構成されています。章立ては以下のとおりです。

- 第1章 人を惹きつける人は「上手く話さない」

- 第2章 人を惹きつける人は「発声より〝発想〟を大切にする」

- 第3章 人を惹きつける人は「まず書く」

- 第4章 人を惹きつける人は「相手を喜ばせる」

- 第5章 人を惹きつける人は「イメージさせる」

- 第6章 人を惹きつける人は「“見られる”より“見る”意識で話す」

これらを順に読み進めることで、誰でも話し方で信頼を勝ち取り、人の心を動かす力を身につけることができます。

第1章 人を惹きつける人は「上手く話さない」

この章では、「話し方は上手である必要はない」という、本書全体に通底する大きなメッセージが提示されます。人は流暢で論理的な話に感心することはあっても、惹きつけられるのはむしろ「素直で不器用な言葉」なのです。

佐藤政樹氏は、劇団四季の舞台俳優として主役を経験する中で、上手く見せようと演じるほど観客の心が離れていくことに気づきました。舞台でも現実の会話でも、「取り繕った言葉」は本質が空洞になり、聞き手には伝わりません。逆に、自信がなかったり、緊張していたりしても、その場に対して真剣で誠実である限り、言葉は人の心に届くのです。

また、ここでは「感情を込めすぎない」こともポイントとして挙げられています。意外に思われるかもしれませんが、感情を過剰に表現すると、独りよがりな印象を与え、相手に届かなくなるのです。これは営業やプレゼンの場面でもよくある失敗で、「熱量があれば伝わる」というのは思い込みにすぎません。

大切なのは、「なぜ自分がその話をしているのか」を明確にすること。表現の派手さやスキルよりも、話す動機や存在意義を自覚した上で語ることが、人を惹きつける力につながるのです。

第2章 人を惹きつける人は「発声より〝発想〟を大切にする」

一般的な話し方講座では、「声の大きさ」「滑舌の良さ」「表情の明るさ」など、外面的な技術が重視されます。しかし佐藤氏が説くのは、声の出し方ではなく、“その言葉を発する理由”が人の心を動かすという本質です。

たとえば、誰かのスピーチを聞いたとき、内容は同じなのになぜか印象が強く残る人と、まったく記憶に残らない人がいます。その差は、「言葉の背後に“実感”があるかどうか」にあると、佐藤氏は指摘します。

ここでいう“実感”とは、頭で考えた理屈ではなく、「この言葉を、自分は本当に信じている」という内的な納得感のことです。実際、著者は営業職としてどん底の時期を経験しながらも、心の底から「この商品を届けたい」と思った瞬間から、成績が劇的に変化したと語っています。

また、言葉には「頭」「胸」「腹」という3つのポジションがあるとされ、最も強く響くのは“腹=信念”から出る言葉です。どれだけ知識を詰め込んでも、感情を込めても、信じていないことを話すと、聞き手にはすぐに見抜かれてしまいます。

さらに、本章では「言葉の鮮度」の大切さも語られています。同じ話を繰り返すうちに内容が“こなれて”しまい、伝わらなくなることがあるのです。だからこそ、常に新鮮な気持ちで言葉を選び、「その場で初めて話すように語る」ことが求められます。

第3章 人を惹きつける人は「まず書く」

話すことに苦手意識を持つ人の多くが見落としているのが、「話す前に書く」という準備の重要性です。この章では、話すことは“即興”ではなく“思考の再現”であるという視点から、書くことの効果が語られます。

書くことには、考えを整理し、自分の中にある“伝えたいこと”を見つける力があります。話すときに言葉が出てこないのは、「伝えるべきこと」がそもそも明確になっていないからです。その状態で話しても、言葉は薄く、相手には届きません。

佐藤氏は、文章の上手さや文才は一切必要ないと言います。「とにかく書く」。このシンプルな行動が、話し方に劇的な変化をもたらします。しかも、最初から100点を目指す必要はなく、「30点でいい」という考え方を持つことで、プレッシャーがなくなり、継続が可能になります。

本章では、初級者でもすぐに取り組める「書くためのテンプレート」も紹介されており、特に印象的なのは「トラウマや失敗、黒歴史こそが最高の素材」だという視点です。自分では話したくないような過去にこそ、人の心を惹きつける要素が詰まっているのです。

第4章 人を惹きつける人は「相手を喜ばせる」

この章では、話す技術をどれほど磨いても、相手との信頼関係が築けていなければ、言葉は届かないという厳しい現実を突きつけます。つまり、惹きつける話し方は「聞かれる土台づくり」から始まるのです。そのために最も大切なのが、「相手を喜ばせる」姿勢です。

その第一歩として挙げられるのが、「話す前に、まず聞く」という姿勢。聞くという行為は、相手を尊重する態度の表れであり、相手を安心させ、心を開かせる力を持ちます。著者は「聞くこと」に徹するためのテクニックとして、「今に集中する」「相手の話を引き出す」「聞いてほしいことを察して訊く」といった具体的なステップを紹介しています。

また、日常生活でも「オープンマインド」を意識することの大切さが語られます。たとえば、人見知りの人にとって効果的な習慣として、「感謝を一言添える」「声をかける練習をする」といった小さなアクションが推奨されています。これらの行動が積み重なることで、自然と“話せる関係”が築かれていきます。

さらに本章では、「マジッククエスチョン」という印象的な問いかけの技法も紹介されています。これは、相手が「本当は言われたいと思っていること」を見極め、それを言葉にして届ける技術です。たとえば、「今日、なんだか雰囲気が違って素敵ですね」といった、ちょっとした気づきや観察が、相手の心を一瞬で開く鍵になります。

第5章 人を惹きつける人は「イメージさせる」

言葉だけでは伝わらない。それが多くのビジネスパーソンやリーダーが直面している現実です。この章で提示されるのは、「伝える」から「イメージさせる」への進化。聞き手の頭の中に鮮明な情景を描かせる話し方が、相手の心を動かすのです。

イメージの力は非常に強力です。抽象的な説明よりも、目に浮かぶような具体的な話の方が、ずっと記憶に残ります。たとえば「旅行が楽しかった」と言うより、「澄んだ空に白い帆が浮かぶ港町で、潮風と波の音を感じながら…」と話す方が、聞き手の脳内に情景が生まれます。

では、どうすればそのような話ができるのか。著者は、イメージを生むための練習法を4つ提示しています。「見たものをそのまま言葉にする」「背景を説明する」「相手が行きたくなるように話す」「あえて沈黙を入れて“間”を生み出す」といったテクニックです。

このような技法は、スピーチや商談、プレゼンなどで相手を“自分の土俵”に引き込む力になります。つまり、説明で説得するのではなく、イメージによって納得させる、ということです。

第6章 人を惹きつける人は「“見られる”より“見る”意識で話す」

緊張しがちな人にとって、もっとも救いとなる章がここです。多くの人が「見られている自分」に意識を向けすぎて、本来の力を出せなくなってしまいます。しかし著者は、「見る」側に意識を切り替えるだけで、緊張がエネルギーに変わると説きます。

これは、視点のスイッチの問題です。「どう思われているか」を気にするのではなく、「相手がどんな状態か」「どんな表情か」に集中することで、緊張は減少し、パフォーマンスが向上するのです。舞台俳優としての経験を持つ著者ならではのアプローチで、実践的なワークも多数紹介されています。

そして、著者が強調するのは「ゼロ幕」の精神。これは劇団四季で行われていた、開演前に舞台袖で集中を高める儀式のこと。話す直前の“整える時間”の重要性を教えてくれます。

対象読者

話すことに苦手意識がある人

人前で話すのが怖い、何を話せばいいのかわからない――そう感じたことはありませんか?この本は、そんな「話し下手」の自覚がある人にこそ最も効果を発揮します。話すことへの苦手意識は、単なる能力不足ではなく、多くの場合「間違った思い込み」や「過去の失敗体験」によって生まれています。

著者・佐藤政樹さん自身も、かつては人前で話すことが苦痛だったと言います。しかし、劇団四季の舞台や営業現場の最前線を経験する中で、誰でも再現可能な話し方の技術を磨き上げてきました。本書で紹介されるメソッドは、「上手に話すこと」よりも、「伝える目的」や「言葉の位置づけ」に焦点を当てています。そのため、流暢さやユーモアに自信がない人でも、本質的に“伝わる”話し方を手に入れることができます。

プレゼンや商談で成果を出したいビジネスパーソン

商談で顧客に響かない、プレゼンで印象に残らない――その原因は「話し方」にあるかもしれません。本書は、ビジネスの第一線で成果を出したい人にも極めて実用的な一冊です。

営業現場で「戦力外通告」を受けた著者が、その後トップセールスへと変貌を遂げた背景には、「相手の心を動かす伝え方」の確立がありました。商品のスペックを並べるのではなく、相手の頭の中に情景を描かせる話し方、いわば「イメージを共有するスキル」が、信頼と契約につながるのです。

また、TEDxでも披露された著者のプレゼン手法は、「実感して語る」というアプローチ。これは自分の内面から自然に湧き上がる感情や体験をベースに話すことで、聴き手の感情にも訴えかける技術です。

リーダーとして信頼される話し方を身につけたい人

部下やチームメンバーとの信頼関係を築くには、単なる「指示」や「説得」では不十分です。リーダーには、人を動かす「言葉の力」が求められます。

本書は、形式ばったカリスマ性ではなく、「聞き手の立場に立って、誠実に語る姿勢」によって信頼を勝ち取ることを提案します。リーダーシップにおいても「見られる意識」から「見る意識」へと切り替えることで、プレッシャーから解放され、本来の力を発揮しやすくなることが実証的に語られています。

さらに、リーダーに不可欠な「オープンマインド」や「聞く力」も、話し方の技術と並行して磨くことが推奨されています。話すだけではなく、まず「聴く」ことによって、相手との心理的距離を縮めることができるのです。

あがり症・人見知りで悩んでいる人

大勢の前に立つと頭が真っ白になる、初対面でうまく言葉が出てこない――そんな悩みを抱える人にも、この本は優しく寄り添います。著者自身が極度のあがり症であり、人見知りであったからこそ、その克服法には深いリアリティがあります。

本書では、「緊張はなくすものではなく、うまく扱うもの」という考え方が土台にあります。特に第6章では、「見られる意識」から「見る意識」への転換によって、悪い緊張をポジティブなエネルギーに変える方法が解説されています。これは、演劇や心理療法でも使われる「視点転換(リフレーミング)」のテクニックに近いものです。

また、人見知りにとって難易度が高い「雑談」や「アイスブレイク」についても、銀座のキャッチで培われた著者独自の“質問技法”が紹介されており、実践的かつ即効性のある内容になっています。

言葉で人の心を動かしたい全ての人

「もっと伝わる話し方がしたい」「誰かの心に残る言葉を届けたい」と願うすべての人にとって、本書は実践的な教科書になります。

話すことは、単なる情報伝達ではありません。相手の感情や行動を動かすことができる「影響力のある行為」です。本書は、劇的な表現ではなく、静かな実感や誠実な言葉によって人の心を動かす方法を、一つひとつ丁寧に伝えてくれます。

たとえば、「なぜ自分が今この言葉を発するのか?」を問い直す作業は、話し手にとっても深い自己理解をもたらします。このプロセスがあるからこそ、聞き手の心にも自然と届く言葉になるのです。

本の感想・レビュー

自分の話し方が変わり始めた

ずっと話すのが苦手でした。というより「下手に話すくらいなら黙っていた方がいい」と、勝手に思い込んでいたんです。でも、この本を読んで、最初に胸を打たれたのが「上手く話さなくていい」という一文でした。その瞬間、心の中で何かが静かにほどけていくのを感じました。これまで自分を縛っていた「うまく話さねば」「魅力的でなければいけない」といった無言のプレッシャーが、実は必要なかったと気づけたのです。

本の中で繰り返し語られる「飾らずに、実感をもって話すこと」の大切さを実践してみると、驚くほど気が楽になりました。営業の現場でも、プレゼンの場でも、「うまく見せよう」とするより、自分の言葉で誠実に話す方が相手の反応がいい。話すことに対する苦手意識が徐々に薄れ、自分の伝えたいことを、堂々と伝えられるようになってきています。話し方の表面を整えることよりも、自分の内側から出てくる言葉にこそ力があると、ようやく腑に落ちました。

口下手でも話せる勇気がもらえた

私は、いわゆる“話しベタ”です。人前で話すのが苦痛で、頭が真っ白になることもしばしば。人と話すたびに、「なんでもっとスムーズに話せないんだろう」と自分を責めていました。そんな私にとって、この本との出会いはまさに希望の光でした。

「流暢さより実感」「言葉のうまさより、伝えたい理由」。その言葉に、涙が出そうになりました。誰かのように上手く話さなくても、自分の言葉で、ちゃんと伝えられるんだと初めて知ったんです。本を読み進めるごとに、勇気がじわじわと湧いてきました。

特に、筆者自身が「戦力外通告」から這い上がった経験を正直に語ってくれていたことで、「この人でも変われたんだ」と実感でき、自分も変われるかもしれないという希望を持てました。今では、自信がないままでも話してみようと思えるようになりました。完璧じゃなくていい、伝えたいことがある限り、話していいんだと教えてくれた一冊です。

心に響く話には理由があると実感

仕事でプレゼンを担当することが多いのですが、「どれだけ準備しても響かない」と感じることがよくありました。内容は間違っていないし、構成もきれい。でも、聞き手が動かない。そんな悩みをずっと抱えていました。

この本を読んで、私が抜け落としていたのは「なぜその話をするのか」という根本的な視点だと気づかされました。形式的な説明ではなく、なぜそれを伝えたいのか、自分の中でどんな意味があるのか。それをはっきりさせるだけで、話す言葉に力が宿るのです。

実際に、自分の経験をもとに話すようにしてみると、聞き手の反応がまるで違いました。目が合い、頷きが増え、質問が飛んでくる。話し方の“技術”ではなく、“姿勢”が変わったことで、伝わり方も変わったのだと思います。人を動かす言葉は、表面的なテクニックではなく、内側からの必然性に支えられている。それを実感させてくれた貴重な本です。

まず書く、が効いた

正直に言って、最初は「話し方の本でなぜ“書く”ことを強調するのか」と疑問でした。でも読み進めるうちに、その理由がストンと腑に落ちました。これまでの私は、話すことは即興で乗り切るものだと思っていたんです。けれど、頭の中が整理されていなければ、いくら場数を踏んでも伝わらないということをこの本で学びました。

本に書かれていたテンプレートを使って自分の思いや経験を言葉にしていくうちに、話したい内容が自然と形になっていきました。書くことで、「何を伝えたいのか」「なぜ伝えたいのか」が明確になり、話すときの迷いが減っていったんです。それだけでなく、話に一貫性が生まれ、相手にも伝わりやすくなったと実感しています。

「話す前に書く」というプロセスが、こんなにも自分の話し方を変えるとは思ってもみませんでした。今では、ちょっとした報告やプレゼンでも、事前に書いて整理する習慣が身につき、話すことへの苦手意識がぐっと軽くなっています。

営業成績が本当に上がった

営業をしていて、常に数字に追われていました。商品説明をいかに分かりやすく、論理的に伝えるかが成果を左右すると信じてきました。でも、なかなか数字が伸びない。「自分の伝え方に問題があるのか?」と悩み、この本に手を伸ばしました。

読み進めるうちに、目から鱗の連続でした。特に響いたのは「まず相手を喜ばせる」「話す前に徹底的に聞く」という姿勢です。これまで、自分の話すことばかりに意識が向いていた私にとっては、まさに真逆のアプローチでした。

実践してみると、明らかに相手の反応が違いました。こちらが心を開き、相手に寄り添うように話すと、相手も自然と心を開いてくれるんです。その結果、提案が通りやすくなり、営業成績も徐々に上がっていきました。この本は、ただの「心構え本」ではなく、成果に直結する「実践書」だと、自信を持って言えます。

「見る」意識で緊張が激減

私はどちらかというと、人前で話すときに緊張して言葉が詰まってしまうタイプです。頭では分かっているのに、いざ本番になると体が固まってしまう…。そんな自分が嫌で、改善のヒントを求めてこの本を手に取りました。

印象的だったのは、「見られる」ことを意識するのではなく、「相手を見る」ことに意識を向けるというアプローチ。これには驚きました。今までは「どう思われているか」にばかり意識が向いていたせいで、自分自身を見失っていたことに気づいたんです。

今では、話す前に「見られている」ことを意識しすぎないよう、自分の視線と意識の向け方をコントロールするようになり、驚くほど落ち着いて話せるようになってきました。私にとっては本番に強くなるための“緊張克服の処方箋”のような本でした。

読むだけで人生が前向きに変化した

私はこれまで、自分の話がなかなか伝わらないことにずっとモヤモヤを感じていました。どれだけ準備しても、伝わっていない手応え。相手が「なるほど」と納得してくれた感覚がほとんどなかったんです。それが、自分に足りないのは「言葉の鮮度」だと、この本を読んで気づかされました。

日常的に使い慣れたフレーズやテンプレートでは、聞き手の心は動かない。むしろ、伝わらない原因になっていることもある。そんなこと、今まで一度も考えたことがありませんでした。

「腹で話す」という感覚も衝撃でした。頭で組み立てた“正しそうな”言葉ではなく、経験や感情とつながった言葉こそが、相手の心を動かすのだと理解してから、私は“話す自分”をまるごと見直しました。

今では、伝える相手の顔を思い浮かべながら、言葉を選び、語るようになりました。以前とは比べものにならないほど、話が伝わるようになった感覚があります。「伝わらない自分」を卒業できたという実感があり、それは私にとって、大きな自信と安心をもたらしてくれました。

「伝わらない自分」にさよなら

私はこれまで、自分の話がなかなか伝わらないことにずっとモヤモヤを感じていました。どれだけ準備しても、伝わっていない手応え。相手が「なるほど」と納得してくれた感覚がほとんどなかったんです。それが、自分に足りないのは「言葉の鮮度」だと、この本を読んで気づかされました。

日常的に使い慣れたフレーズやテンプレートでは、聞き手の心は動かない。むしろ、伝わらない原因になっていることもある。そんなこと、今まで一度も考えたことがありませんでした。

「腹で話す」という感覚も衝撃でした。頭で組み立てた“正しそうな”言葉ではなく、経験や感情とつながった言葉こそが、相手の心を動かすのだと理解してから、私は“話す自分”をまるごと見直しました。

今では、伝える相手の顔を思い浮かべながら、言葉を選び、語るようになりました。以前とは比べものにならないほど、話が伝わるようになった感覚があります。「伝わらない自分」を卒業できたという実感があり、それは私にとって、大きな自信と安心をもたらしてくれました。

まとめ

本書『人を「惹きつける」話し方』は、ただ“上手く話す”ためのテクニック本ではありません。口下手でも、人見知りでも、誰でも今日から実践できる「心を動かす話し方」の技術を、豊富な実例と著者自身の経験から導き出してくれる実践型の一冊です。

このセクションでは、この本を読み終えた読者がどのような変化を得られるのか、そして次にどのような行動を取るべきかを整理します。

- この本を読んで得られるメリット

- 読後の次のステップ

- 総括

それでは、それぞれの内容について詳しく解説していきます。

この本を読んで得られるメリット

以下では、本書を通して得られる代表的なメリットを、具体的に解説していきます。

話すことへの苦手意識を根本から払拭できる

本書の大きな特徴は、「話し方の上手さ」にこだわる必要がないという明確なメッセージです。著者自身が、極度の人見知りと口下手だった経験をベースに、「上手に話さなくても伝わる」方法を解説しているため、話すことに自信がない人でも、無理をせず、等身大の自分のままで伝える手段を学ぶことができます。これにより、「自分には話すセンスがない」といった思い込みを手放し、自然体でのコミュニケーションが可能になります。

説得力と共感力が身につき、ビジネス成果が向上する

営業、プレゼン、商談、上司部下との会話など、あらゆるビジネスシーンにおいて、ただ言葉を並べるだけでは成果には結びつきません。本書では、「発声」よりも「発想」、つまり“なぜその言葉を発するのか”を掘り下げることで、実感のこもった説得力のある話し方を構築する方法を紹介しています。こうした“伝える力”が高まることで、相手の心を動かし、信頼と成果につながる実践的なスキルが身につきます。

緊張を力に変える「見る意識」が習慣化できる

多くの人が悩む「あがり症」や「本番での緊張」に対して、本書はユニークなアプローチを提案します。それは「見られる意識」から「見る意識」への転換です。この視点を持つことで、相手にどう思われるかではなく、目の前の相手にどう伝えるかという本質に集中できるようになります。演劇の世界で培われた緊張コントロールの技術をベースに、実践的なワークも紹介されており、これにより本番に強くなり、安心感をもって話すことが可能になります。

人間関係が豊かになり、信頼を築く話し方が手に入る

本書の中で繰り返されるキーワードのひとつが「相手を喜ばせる」です。自分の主張を通すのではなく、まず相手の話を聞き、相手の気持ちに寄り添い、対話を通じて信頼関係を築いていく。その姿勢が「この人の話を聞きたい」という好印象を生み出し、ビジネスでもプライベートでも良好な人間関係を構築できるようになります。聞く技術、共感の姿勢、場の空気を読む力が磨かれ、まさに“惹きつける人”になる素地が養われます。

読後の次のステップ

『人を「惹きつける」話し方』を読み終えた後、「なるほど、勉強になった」で終わってしまっては非常にもったいない一冊です。本書が提供しているのは、単なる知識ではなく“行動に移すことで結果を出す技術”です。

ここからは、本書で得た学びを現実の生活や仕事の中でどう活かしていくのか、その具体的なステップをご紹介します。重要なのは、小さくても確実に一歩を踏み出すことです。

step

1「毎日書く」ことで思考と言葉をつなぐ

話す技術を身につける最初のステップは、実は「書く」ことです。いきなり人前で話すのではなく、自分の考えや感情を文字にすることによって、頭の中のモヤモヤを整理し、伝えるべき核が明確になります。著者も繰り返し強調していますが、上手に書く必要はまったくありません。大切なのは、思ったことを素直に表現する習慣を持つこと。これが、あなたの中に「惹きつける言葉の材料」を蓄積させるベースになります。

step

2「聞く力」を養う習慣を取り入れる

話す技術ばかりを磨こうとすると、一方通行なコミュニケーションになってしまいがちです。相手の気持ちを理解し、状況を的確に把握するためには、まず「聞く」姿勢が欠かせません。今日からできることとして、誰かの話を聞くときに相づちを丁寧に打つ、目を見て話を聴く、相手の言葉を一度心の中で繰り返してから反応するなど、聞き手としての質を高める意識を持つことが大切です。相手が心を開いてくれるほど、あなたの言葉も届きやすくなります。

step

3小さな場面で「話す挑戦」を積み重ねる

いざ本番になると緊張してしまうという方も多いはずです。だからこそ、まずは日常の中で「小さな話す練習」を意識して行ってみてください。たとえば、同僚との雑談の中でちょっとしたエピソードを添えて話す、オンライン会議の冒頭で一言自分の思いを述べてみる、家族や友人に感謝の言葉を具体的に伝えてみる——こうした一つひとつの実践が、「自分の言葉が通じた」という小さな成功体験を積み上げてくれます。

step

4フィードバックをもらい、改善に活かす

自分では「うまく話せた」と思っても、相手の反応は異なることがあります。だからこそ、自分の話し方について周囲からフィードバックを得ることは非常に有効です。

上司、同僚、家族、信頼できる友人などに「今の話、どうだった?」と率直に聞いてみることで、自分では気づけなかった癖や改善点が見えてきます。

このように客観的な視点を取り入れることが、話し方の精度を高めるうえで欠かせません。

総括

『人を「惹きつける」話し方』は、単なる話術のマニュアルではなく、コミュニケーションという人間関係の根幹を見直すための指南書です。話す技術を習得するうえで重要なのは、「上手く話す」ことではなく、「なぜ話すのか」という動機と「誰に届けたいのか」という姿勢にあると、本書は繰り返し語っています。

この書籍は、著者・佐藤政樹氏自身の壮絶な失敗と再起のプロセスをベースに、口下手・人見知り・緊張しいでも実践可能な具体的アプローチを体系的に解説しています。その一つひとつは、再現性が高く、今すぐにでも日常に取り入れることができる実践知ばかりです。「話す力」とは、特別な才能や派手な表現ではなく、自分の言葉で、自分の想いを、相手に届けようとする誠実な姿勢から生まれるものなのです。

本書を通して身につけられるのは、ただ話し方が変わるという表面的なスキルではありません。人間関係の築き方、相手への向き合い方、自分の考えを整理する力、そしてそのすべてを相手に届ける力——つまり「信頼される人間」になるための総合的なコミュニケーション力です。

ビジネスでもプライベートでも、今後あなたが何かを伝えたいと願う場面において、この本で得た技術と意識は、必ずや大きな支えとなるでしょう。

自分の言葉に自信が持てるようになり、人との関係性がより深く、豊かに築けるようになる。『人を「惹きつける」話し方』は、その第一歩を力強く後押ししてくれる一冊です。

会話が上手くなるおすすめ書籍

会話が上手くなるおすすめ書籍です。

本の「内容・感想」を紹介しています。

- 会話が上手くなるおすすめの本!人気ランキング

- 超雑談力 人づきあいがラクになる 誰とでも信頼関係が築ける

- 頭のいい人が話す前に考えていること

- 人は話し方が9割

- 話し方の戦略 「結果を出せる人」が身につけている一生ものの思考と技術

- 話し方で損する人 得する人

- 人を「惹きつける」話し方――口下手でも人見知りでもあがり症でも人生が変わる

- キミが信頼されないのは話が「ズレてる」だけなんだ

- 世界の一流は「雑談」で何を話しているのか 年収が上がる会話の中身

- ネガティブフィードバック 「言いにくいこと」を相手にきちんと伝える技術

- 会って、話すこと。 自分のことはしゃべらない。相手のことも聞き出さない。人生が変わるシンプルな会話術