「なぜか人間関係がうまくいかない」——その原因、話し方にあるかもしれません。

同じことを伝えるのでも、言い方ひとつで相手の受け取り方は大きく変わります。丁寧に話したつもりが「上から目線」と受け取られたり、盛り上げようと冗談を言っただけなのに「感じが悪い」と思われたり……。こうした“伝え方のズレ”によって、知らず知らずのうちに損をしている人は意外と多いのです。

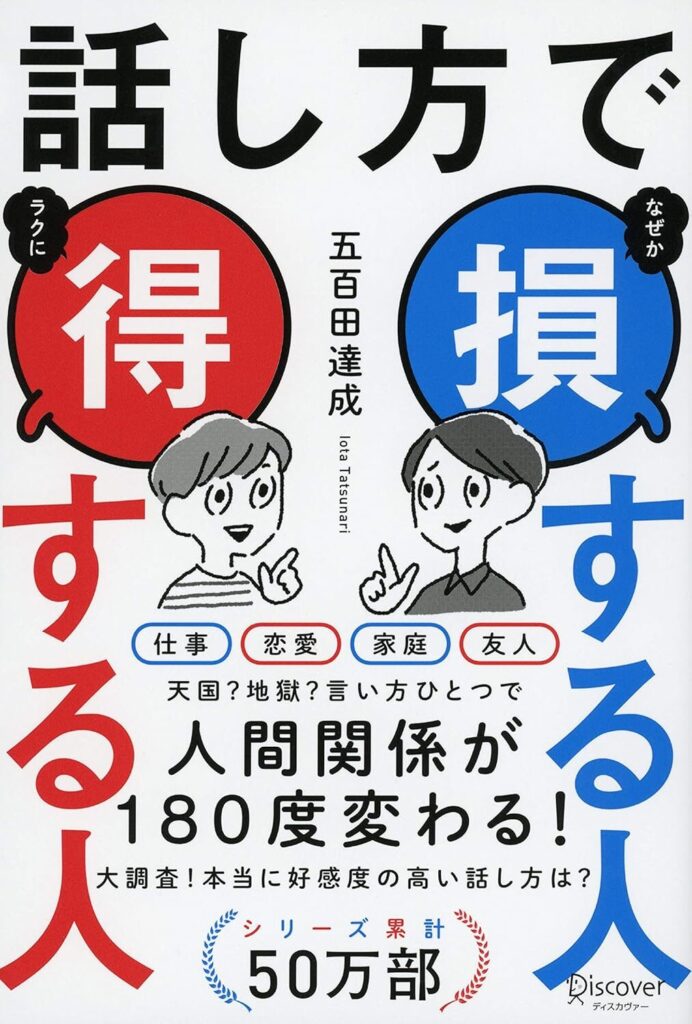

書籍『話し方で損する人 得する人』は、話し方による印象の違いを「損する人」と「得する人」の実例を交えて紹介しながら、日常の会話を劇的に変える具体的なヒントを提示してくれます。

家庭・職場・友人・恋愛などあらゆるシーンで「好感度が上がる話し方」とはどんなものか、心理カウンセラーでもある著者・五百田達成(いおたたつなり)氏が豊富な経験と実例をもとに丁寧に解説。

合わせて読みたい記事

-

-

会話が上手くなるおすすめの本 10選!人気ランキング【2026年】語彙力

「会話が続かない」「何を話せばいいかわからない」「もっと上手に人と話せたら…」そんな悩みを抱えていませんか?私たちは毎日、誰かと会話をしながら生活しています。友人との雑談、職場での報連相、初対面の人と ...

続きを見る

書籍『話し方で損する人 得する人』の書評

本書『話し方で損する人 得する人』は、「たった一言」「わずかな言い回し」の違いが、周囲からの印象や信頼感にどれほど大きな影響を与えるかを、科学的かつ実践的に解き明かしてくれる一冊です。

このセクションでは、以下の4つの視点から、本書の価値や魅力を詳しくご紹介します。

- 著者:五百田 達成のプロフィール

- 本書の要約

- 本書の目的

- 人気の理由と魅力

それぞれ詳しく見ていきましょう。

著者:五百田 達成のプロフィール

五百田(いおた)達成さんは、東京大学教養学部を卒業後、出版社や広告会社を経て独立した作家・心理カウンセラーです。GCDF(Global Career Development Facilitator)という国際的なキャリアカウンセラー資格を保有しており、心理的な専門性と現場経験の両方を併せ持っています。

彼のキャリアは一貫して「言葉」と「人間関係」に軸を置いています。編集者・広告プランナーとして「伝え方」の最前線に立ち続けたのち、カウンセラーとして「聞く力」「寄り添う力」を磨いてきました。

しかも注目すべきは、彼自身がもともと「話すのが苦手だった」という過去を持っていることです。大学時代は「キツい言い方で誤解される」ことが多く、そこから独自に検証と実践を重ね、話し方を磨いてきたという経験があります。

本書の要約

この本は、誰もが日常で無意識にやってしまう“損する話し方”と、それを“得する話し方”に変えるための具体例を、対比形式で紹介する実用書です。合計44のエピソードが収録されており、すべての項目が「NGな言い方」と「好印象を与える言い方」でセットになって構成されています。

例えば、「悩み相談をされたとき」にありがちなパターン。「それってよくあることだよ」と返すのは損する言い方です。一方、「一緒に考えようか」と寄り添う返答が、得をする話し方。どちらも同じ状況でありながら、印象は180度変わることを丁寧に教えてくれます。

また、読者が「ただの印象論」と感じないように、全国の20代~60代を対象にしたアンケート調査をもとに、「この話し方は好印象」「これは悪印象」というデータを明示しているのも特筆すべき点です。言い換えれば、この本は「なんとなくウケがいい話し方」ではなく、「統計的に支持されている言葉選び」を伝えているのです。

さらに、巻末にはすぐに使える言い換えフレーズ15選を掲載。学んだことを即日から実践できるように設計されています。

本書の目的

本書の最大の目的は、「本人が気づかぬうちに人間関係を損なっている話し方」を可視化し、それを「相手の信頼を得られる言葉づかい」に変えていくための手助けをすることです。

会話でのトラブルは、誤解やすれ違いによって生じます。しかし、それは意図的なものではなく、「善意のつもりで言った言葉が、相手には不快だった」といった“ズレ”から起こるのが大半です。本書はその“ズレ”の正体を丁寧に解説し、読者に「自分の話し方はどうか?」と内省させる構成になっています。

特にユニークなのは、著者自身が「昔は話し方で失敗していた」ことを赤裸々に綴っている点。たとえば、「きつすぎるツッコミで怖がられた」「善かれと思ってアドバイスしたら、逆に落ち込ませてしまった」といったエピソードは、読者が自分の過去と重ね合わせやすく、他人事ではなく「自分ごと」として受け取れるよう工夫されています。

また、単に「こうしたほうがいい」という指導ではなく、「こうしたほうが、相手の心に届く」という“相手視点”を徹底して教えているのも重要なポイントです。

人気の理由と魅力

本書がこれほどまでに読者から支持され、ベストセラーとなった理由は、以下の4つに集約されます。

構成のわかりやすさ

すべての項目が「悪い例 → 良い例」の順で紹介され、しかも見開き2ページで完結。読み進めるストレスがまったくありません。忙しい現代人でも、1日1つの事例から少しずつ学べます。

リアリティのある内容

登場する話し方のパターンは、どれも日常で「よくある」ものばかりです。専門用語はほぼ使われず、「まさに自分のことだ」と共感を持って読み進めることができます。

実践性の高さ

読み終えたその瞬間から使えるフレーズが多数掲載されているため、職場・家庭・友人との会話ですぐに試せます。「読むだけで終わらない」のが大きな魅力です。

心理的な抵抗がない

著者の失敗談やユーモアのある表現が随所に織り交ぜられているため、「自分はダメだ」と責めることなく、自然と前向きに改善しようという気持ちになれます。

また、家庭・職場・飲み会・恋愛など、シーン別に章立てされているため、読者が「今この場面で何に困っているか」に合わせて参照できる点も実用的です。

本の内容(目次)

本書は、読者が自分の生活の中でどのように話し方を改善できるかを、実際のシチュエーションに応じて体系的に学べる構成になっています。

特に、以下のような4つのシーンに分けて解説されており、それぞれに具体例と対処法が豊富に掲載されています。

- 第1章 家庭・友人編

- 第2章 飲み会・デート編

- 第3章 職場・ビジネス編

- 第4章 ちょっとした言い換えで「得するフレーズ」厳選15

以下、それぞれの章について詳しく解説していきます。

第1章 家庭・友人編

この章では、もっとも身近な関係である家族や友人との会話を取り上げています。信頼関係があるからこそ油断しがちで、無意識のひと言が相手を傷つけたり、誤解を招いたりする場面が少なくありません。

例えば、相手の話の途中で「要するにこういうことでしょ?」と要約してしまうのは、一見理解を示す行為に見えて、実は“話の腰を折る”ことにもなりかねません。また、沈黙を気まずく感じて慌てて話し始めたり、悩み相談を「よくあることだよ」と流してしまうのも、悪印象につながることがあります。

この章で紹介されているのは、「聞き役に徹する」「共感を最後まで示す」「沈黙を恐れない」といった、言葉だけでなく態度も含めたコミュニケーションの基本です。

第2章 飲み会・デート編

人との距離を縮めるには、雑談や軽い会話の場が欠かせません。この章は、まさにその「ちょっと気を使うけれど大切な場面」でのふるまいをテーマにしています。

具体的には、こんな行動が“損”だと指摘されています。「また誘ってください」と受け身で終わらせることや、店員への横柄な態度、内輪ネタで盛り上がって新顔を置き去りにすること。また、「忙しい」が口ぐせになっている人も、自ら距離を生んでいる可能性があります。

逆に、「次は私が誘います」と積極的な姿勢を見せたり、「おもしろそう」と好奇心を前向きに表現したりすることで、周囲からの印象がガラリと変わることも。

本書はこれらの行動を、アンケート結果に基づいた客観的なデータとして提示しているため、読者は「自分のクセ」を俯瞰するきっかけを得られる構成になっています。

第3章 職場・ビジネス編

この章は、仕事上のやり取りで「信頼を得る話し方」について学べるパートです。業務連絡、報連相、クレーム対応、上司部下間の会話など、話し方ひとつで業務のスムーズさや人間関係に大きな差が生まれます。

たとえば、「言い訳をせず、まず謝る」「抽象的ではなく具体的に説明する」「途中経過も共有して、責任感を見せる」など、ビジネスマナーだけではカバーしきれない“気づかい”の技術が詰まっています。

さらに「業界用語を避ける」「人の名前を呼ぶ」「ネガティブな表現を小声で漏らさない」など、細かなテクニックも紹介されており、すぐに実践できる内容です。こうした話し方は、単なる印象だけでなく、業務効率やチームワークにも直結します。

第4章 ちょっとした言い換えで「得するフレーズ」厳選15

実践への最後のステップとして、すぐに使える言い換えフレーズが15個まとめられているのがこの章です。内容は非常にシンプルながら、どれも“印象が変わる”魔法のような表現ばかり。

特にこの章は、“知っているけど使っていない言葉”を意識に定着させる構成になっており、読者に「よし、明日から使おう」と思わせてくれる即効性があります。

対象読者

本書『話し方で損する人 得する人』は、誰にでも起こりうる日常的なコミュニケーションの課題を、実例とともに丁寧に解き明かしてくれます。

特に、以下のような悩みを抱えている方々にとって、本書は強力な一冊となるでしょう。

- 人間関係のトラブルに巻き込まれがちな人

- 会話が途切れると焦ってしまう人

- 飲み会や交流の場にもっと呼ばれたい人

- ウワサ話をよくしてしまう人

- 家庭内での会話が減ってきたと感じる人

では、それぞれの悩みに対して、本書がどのようなヒントを与えてくれるのかを詳しく見ていきましょう。

人間関係のトラブルに巻き込まれがちな人

「なぜかいつも人間関係でモヤモヤしてしまう」「気づくと対立の中心にいる」——そんな悩みを持つ人にとって、本書は極めて有益です。トラブルの多くは、意図せず相手に不快感や警戒心を与えてしまう“損する話し方”が原因であることが多くあります。

たとえば、つい会話の主導権を握ろうとして、相手の話をさえぎったり、自分の経験談にすり替えてしまったりすることはないでしょうか。本人に悪気がなくても、受け手は「話を聞いてもらえなかった」と感じ、人間関係にひびが入ります。

本書では「共感」「傾聴」「否定しない」といった、心理カウンセリングの基本姿勢に近い対話術が紹介されています。単なる言葉のやり取りにとどまらず、相手の感情に“寄り添う”という観点から会話を再構築することで、信頼関係の再生が可能になるのです。

会話が途切れると焦ってしまう人

会話中の“沈黙”に不安を感じてしまうタイプの人は多いです。場が静かになると「何か言わなきゃ」と焦ってしまい、結果的に不自然な話題を投げてしまったり、空回りしてしまった経験はありませんか?

本書は、こうした「焦り」に対する有効な向き合い方も提示してくれます。著者が語るのは、「沈黙は悪ではない」ということ。沈黙の時間を“共有できる関係”こそが、本当に信頼される関係だと説いています。

たとえば、親しい友人と一緒にいるとき、黙っていても心地よい時間が流れることがありますよね。それと同じように、沈黙は“安心”の証でもあるのです。本書は、沈黙を避けるのではなく、上手に取り入れて“会話の間”として活用するスキルを紹介しています。

飲み会や交流の場にもっと呼ばれたい人

「もっと誘われたいけど、なぜか声がかからない……」そんな悩みを持つ方にも、本書は大きなヒントを与えてくれます。実は“誘われる人”には共通する“空気づくりのスキル”があるのです。

たとえば、場の盛り上げ役に徹する人よりも、「誰かの話をうまく広げてあげる人」や「みんなが楽しめる話題を提供できる人」が好かれやすい傾向があります。本書では、内輪ネタを避ける・スタッフにも気を配る・自分語りは控えめにする、など、実践的なアドバイスが多く取り上げられています。

また、言葉遣いや表情といった非言語の印象管理も、好感度に大きく影響します。無表情で話を聞くよりも、少し大げさなリアクションを心がけるだけで、印象は劇的に改善されるのです。

ウワサ話をよくしてしまう人

「つい噂話で盛り上がってしまう」——そんな行動が人間関係の足を引っ張っている可能性があることに、気づいていない人も多いでしょう。噂話や陰口は、短期的には親密感を生むように感じられるかもしれませんが、長期的には「信用できない人」という評価を確実に招きます。

本書では、人の悪口を言うことで生まれる負の連鎖に警鐘を鳴らす一方、ポジティブな視点から相手の長所を見つけて伝える方法が提案されています。これは「スリーパー効果」と呼ばれる心理学的現象、つまり“時間が経ってから評価が高まる話し方”とも関係します。

相手の欠点ではなく、良い部分にフォーカスして話す——これだけで、自分の印象も相手からの信頼度も格段にアップするのです。

家庭内での会話が減ってきたと感じる人

「家族とは気づけば必要なことしか話していない…」そんな日常に違和感を抱えている人にとって、本書の示す“家庭内コミュニケーションの再構築法”はとても参考になります。

たとえば、悩みを打ち明けられたときに、すぐ「アドバイス」をしたくなるのは親心ですが、本書ではむしろ「寄り添うこと」の大切さが強調されています。つまり、「どうすればいいか」ではなく、「そう感じたんだね」とまず共感する姿勢が、家庭内の信頼関係を築く土台になるということです。

また、会話が続かないと感じるときは、相手の話題に“本気で乗っかる”ことも大切。著者が妻との靴選びのエピソードを通して語っているように、「どうでもいいこと」にこそ、親密な会話のヒントが隠されています。

本の感想・レビュー

職場の人間関係が改善された

正直に言うと、はじめは「またありがちな自己啓発本かな」と思っていました。でも読み進めるうちに、自分の職場での振る舞いが「損する話し方」にぴったり当てはまっていたことに気づいて、愕然としました。

特に心に刺さったのは、「問題点ばかり指摘する人」と「いいところを指摘する人」の違いについて書かれていた部分。私は長年、部下の育成やプロジェクトのマネジメントにおいて、「正しく指摘することが優しさだ」と信じていました。だからこそ、言い回しに気を使うことも少なく、「ここがダメだった」「もっとこうすれば良かったのに」と、改善点ばかりを口にしていたんです。

でも、これが無意識のうちに、部下のやる気や信頼を削っていたかもしれないと考えると、ぞっとしました。そこで最近は、どんな場面でもまず「よかった点」「努力が見えた点」を伝えてから、改善点を共有するようにしています。その変化が伝わったのか、以前よりも職場の空気が和らぎ、ミーティングの雰囲気も穏やかになってきました。

この本は、コミュニケーションに悩む上司・先輩層にこそ、強く勧めたい内容です。

話し方で自分の印象が変わると実感できた

この本を読んで、自分の中でいちばん大きく変わったのは、「印象は言葉でコントロールできる」という発見でした。それまでは、第一印象とか人当たりって、見た目や性格のように、持って生まれたものだと思い込んでいたんです。でも本書を読んでから、「話し方」が大きな鍵になっていると知り、目から鱗が落ちました。

たとえば、同僚との会話で「そうそう、それってさ〜」と自分の話にすり替えてしまうクセが、ずっと抜けなかったんです。悪気はないのに、後から「またやっちゃったかも…」と反省してばかり。でも第1章の「損する人は相手の話をきっかけに自分の話を始める」という一文に、自分の姿がそのまま書かれていて、ハッとしました。

それからは、「そうなんだ」「それでどうなったの?」といった相づちや質問を増やして、聞く姿勢を意識しています。すると、会話の流れが自然に相手中心になり、私自身も焦らずゆったり話せるようになってきました。最近では「話しやすいね」と言ってもらえることが増えて、ちょっとした自信にもつながっています。

損する話し方に心当たりがありすぎた

正直に言うと、読んでいて何度も「うわ、これ俺じゃん…」ってなりました。特に「沈黙が怖くて無理に話そうとする」とか「なるほどを連発する」とか、「わかってる風を出して自慢を混ぜちゃう」とか……痛いところを突かれすぎて、途中で本を閉じたくなりました(笑)。

でも、それってつまり、自分がちゃんと向き合ってこなかったってことですよね。会話って、自分がどう言いたいかばかりに目が行きがちだったけど、相手がどう感じているかを気にするって、実はすごく大事なんだなと改めて思いました。

この本では、「相手の話をそのまま受け止める」「すぐにアドバイスしない」といった基本的な姿勢が繰り返し出てくるけど、それがどれだけ難しくて、そして大切なことなのかが丁寧に書かれてる。これを読んだおかげで、自分の話し方に自覚が持てるようになったし、少しずつでも変えていこうって思えました。

家庭内の会話が明るくなった

ここ数年、家の中での会話が減ったな…と感じていました。特に、夫と話していてもお互いに素っ気なくなってきた気がして、心のどこかにモヤモヤがあったんです。でもこの本を読んで、会話の質が少しずつ変わってきたんです。

第1章の「相手が話し始めたら“聞き役”に徹する」「共感しながら最後まで聞く」というポイントは、まさに今の私に必要なものでした。夫が話しかけてくると、私はつい家事の手を止めずに適当に相槌を打ってしまっていたんです。でもそれが“ちゃんと聞いてもらえていない”と感じさせていたんだと反省しました。

今では手を止めて、ちゃんと夫の目を見て話を聞くようにしています。それだけのことなのに、夫の口数が増えたように感じるし、私自身も心が柔らかくなるんです。夫婦の会話が穏やかになると、家全体の空気も優しくなるものですね。子育てが一段落した今だからこそ、この本の「得する話し方」が、人生の後半を豊かにしてくれるような気がします。

すぐに使える実践的な内容

ビジネス書はこれまで何十冊と読んできましたが、本書はその中でも特に「即効性のある本」だと感じました。読んですぐに、職場や取引先との会話で試してみたくなる具体的な内容が満載なんです。

たとえば、第三章の職場編では、「前置きが長いと損する」「すぐ用件に入った方が得をする」といった話がありますが、これはビジネスシーンで日々実感していることでした。そこに、さらに「途中経過も説明する人の方が信頼される」や「名前を呼びながら話すと印象がよくなる」といったテクニックが添えられていて、非常に納得感がありました。

また、話し方の違いによって、周囲からの反応が変わる理由についても、単なる経験談ではなく、アンケート調査に基づいたデータを踏まえて語られているため、「なるほど、これは実践する価値がある」と納得して行動に移せました。言葉遣いに少しの配慮を加えるだけで、こんなにも人間関係が滑らかになるものなのかと驚いています。

学生にも読んでほしい

就活のために面接練習をしていたとき、「あなたは話す時にちょっと急ぎすぎるかもね」とキャリアセンターの方に言われたことがありました。そのときは何が問題なのかよくわからなかったのですが、この本を読んで、ようやく腑に落ちたんです。

特に印象に残ったのは、「あいまいに話すと損する」「相手の言葉で話すと得をする」といったビジネスパートの部分です。私自身、相手に伝わりやすいように話すことがどれだけ大切なのかを、学校ではほとんど学んできませんでした。でもこの本には、その“伝わる話し方”のポイントがわかりやすく整理されていて、今後の就職活動だけでなく、社会人になってからも絶対に役立つと思いました。

また、著者がかつて「話し方が苦手だった」と語っている点も勇気づけられました。話すことが得意じゃなくても、努力次第で変われるんだと実感できる内容です。もっと早くこの本に出会いたかったし、これから社会に出るすべての学生にすすめたい一冊です。

沈黙を怖がらなくてよくなった

私はもともと無口なほうで、沈黙の時間が流れると、すごく気まずく感じていました。とにかく何か話さないといけない、と思って焦ってしまい、結果的に余計なことを口走って後悔することも多かったです。

この本で印象的だったのは、第1章に出てくる「沈黙を怖がらない人が得をする」という話でした。そこでは、無理に場を埋めるのではなく、間を味方につけることで落ち着いた印象を与えられるということが書かれていて、「沈黙=悪いこと」ではないのだと初めて気づかされました。

それからは、会話の中で沈黙が訪れても、無理にしゃべろうとせずに、相手の表情を見たり、気持ちを整理したりする時間として捉えるようにしています。すると、以前よりも会話が自然に感じられるようになり、相手との距離も近くなった気がします。

この気づきは、自分にとって非常に大きな変化でした。話し上手になるために「話すこと」ばかりに注目していたけれど、「黙る勇気」もまた、コミュニケーションの大事な一部だということを学びました。

著者の過去に共感しながら読めた

私は普段、相談業務に関わる仕事をしているのですが、この本の「はじめに」にある、著者の過去のエピソードにはとても共感しました。かつて「キツすぎるツッコミ」で人を傷つけてしまっていたことや、飲み会の席で実践を重ねて、少しずつ話し方を身につけていったという話は、私自身の経験とも重なります。

人は「何か言わなきゃ」「良いことを言わなきゃ」と思いすぎると、つい自分の意見を押しつけたり、上手に話そうとするばかりに、かえって相手に寄り添えなくなってしまいます。この本では、「共感するだけでいい」「繰り返すだけでも十分寄り添いになる」といった、カウンセリングの基本にも通じる姿勢が書かれていて、思わず頷きながら読み進めました。

また、「話すプロ」になるまでに著者が積み重ねてきた失敗や試行錯誤がリアルに語られていて、それがとても励みになりました。今、話し方に自信がない人にも、「あなたも変われる」という希望をくれる本です。

まとめ

本書を読み終えたとき、あなたの中に「話し方は人生を変える力がある」という実感が残るはずです。

ここでは、最後にあらためて、読後に得られる収穫とその先の行動について整理しておきます。

- この本を読んで得られるメリット

- 読後の次のステップ

- 総括

これらを通じて、話し方の“癖”を修正するだけでなく、自分自身のコミュニケーションスタイルを見直す契機になります。

この本を読んで得られるメリット

ここでは、本書を読むことで得られる代表的なメリットをご紹介します。

相手の信頼を自然に得られるようになる

本書では「聞く姿勢」の重要性が何度も強調されます。たとえば、話の途中で「要するにこういうこと?」と要約するクセは、相手にとって「話を奪われた」と感じさせる場合があることに気づかされます。逆に、あいづちや共感を通して話を最後までしっかり聞くことで、信頼と安心感が生まれるのです。これは日常の小さな会話だけでなく、家庭、職場、さらにはカウンセリングやマネジメントにも通じる本質的なスキルです。

人間関係のストレスが軽減する

相手に好かれよう、うまく話そうと力んでしまう人にとって、本書のアドバイスは目から鱗です。「沈黙を恐れない」「すぐにアドバイスせず寄り添う」といった方法は、一見消極的に思えるかもしれませんが、実は相手との距離を縮める大きな力になります。とくに家庭や恋人、親しい友人との関係では、このような“聞く力”が関係を長続きさせるカギになります。無理に盛り上げようとせず、自分にも相手にも負担のない関係性が築けるようになるのです。

場の空気を読んで柔軟に対応できる

飲み会や会議など、複数人の場では、話の「運び方」が問われます。誰にでも分かりやすい言葉を選び、空気を壊さずに意見を伝える能力は、訓練なしには身につきません。本書では、アンケートによるリアルなデータをもとに、どんな話し方が好かれ、どんな言動が敬遠されるのかを明確に示しています。それにより、相手や場の状況に応じて自分のスタンスを微調整することができ、社会性と信頼性の両立が可能になります。

読後の次のステップ

本書を読んだだけでは、人生は変わりません。重要なのは、その内容を日常生活の中でどう生かしていくかです。

ここでは、「読む」から「実践」へと踏み出すための具体的な行動ステップを紹介します。

step

1自分の話し方のクセを振り返る

まずは、自分自身の普段の言動を意識的に振り返ることが大切です。本書で紹介された「損する話し方」に、自分が当てはまる場面はなかったか、過去の会話シーンを思い出してみましょう。特に、相手の話をさえぎってしまったり、アドバイスばかりしていなかったかなど、何気ないやり取りの中に改善点が見つかるはずです。鏡を見るように、自分の会話習慣を客観的に観察することがスタートラインとなります。

step

2一つのテクニックを選んで実践してみる

本書には数多くの「得するフレーズ」や行動パターンが紹介されていますが、すべてを一度に取り入れる必要はありません。むしろ、まずは一つだけを選び、特定のシーンで意識的に使ってみるのが効果的です。たとえば「沈黙を怖がらずに聞く」や「“なるほど”の多用を控える」など、身近で試しやすいものから始めると、成功体験として定着しやすくなります。そして、その感覚を少しずつ他のスキルにも応用していくことが、自然な成長へとつながります。

step

3身近な人にフィードバックを求める

自分だけで変化を実感するのは難しいこともあるため、身近な人にさりげなく意見をもらうことも効果的です。「最近、話し方変わったと思う?」などの問いかけを通じて、自分の取り組みがどれだけ周囲に伝わっているかを確認することができます。相手の反応を受けて修正点を見つけたり、さらなる自信につなげたりと、対話を通じて学びを深めることができます。これは単なる自己成長ではなく、周囲との信頼関係を育む機会にもなります。

総括

『話し方で損する人 得する人』は、単なる会話術のハウツー本ではありません。この一冊が示しているのは、言葉の選び方が人間関係を左右し、最終的にはその人の人生そのものを形づくるという、非常に本質的なメッセージです。

著者の五百田達成氏は、自身の過去の失敗体験からスタートし、編集者・広告プランナー・心理カウンセラーとして「伝えること」を突き詰めてきました。本書には、そうした経験に裏打ちされた実践知が詰め込まれています。そのため、どのページを開いても、現実のコミュニケーションに役立つ具体例が見つかるように構成されています。

また、好印象・悪印象を科学的に分析したアンケート結果が紹介されており、「なぜそれが得で、なぜそれが損なのか」という根拠が非常にクリアです。こうした客観的な視点が加わることで、「自分の話し方をどう直せばいいのか」がブレずにわかるのです。

何より重要なのは、本書が「正しい話し方」を押しつけてくるわけではない点です。「聞き役に徹する」「素直に共感する」「沈黙を恐れない」といった提案は、どれも“人を支配するための言葉”ではなく、“関係を深めるための言葉”です。つまり、相手を思いやる心のあり方が、最も効果的な話し方を生み出すという真理が貫かれているのです。

会話が上手くなるおすすめ書籍

会話が上手くなるおすすめ書籍です。

本の「内容・感想」を紹介しています。

- 会話が上手くなるおすすめの本!人気ランキング

- 超雑談力 人づきあいがラクになる 誰とでも信頼関係が築ける

- 頭のいい人が話す前に考えていること

- 人は話し方が9割

- 話し方の戦略 「結果を出せる人」が身につけている一生ものの思考と技術

- 話し方で損する人 得する人

- 人を「惹きつける」話し方――口下手でも人見知りでもあがり症でも人生が変わる

- キミが信頼されないのは話が「ズレてる」だけなんだ

- 世界の一流は「雑談」で何を話しているのか 年収が上がる会話の中身

- ネガティブフィードバック 「言いにくいこと」を相手にきちんと伝える技術

- 会って、話すこと。 自分のことはしゃべらない。相手のことも聞き出さない。人生が変わるシンプルな会話術