話し方に“才能”はいらない――必要なのは「戦略」だった。

「プレゼンがうまくいかない」「言いたいことが伝わらない」「大事な場面で緊張してしまう」──そんな悩みを抱えるビジネスパーソンに向けて、話し方を“感覚”ではなく“構造”で捉える全く新しいアプローチを提示したのが本書『話し方の戦略』です。

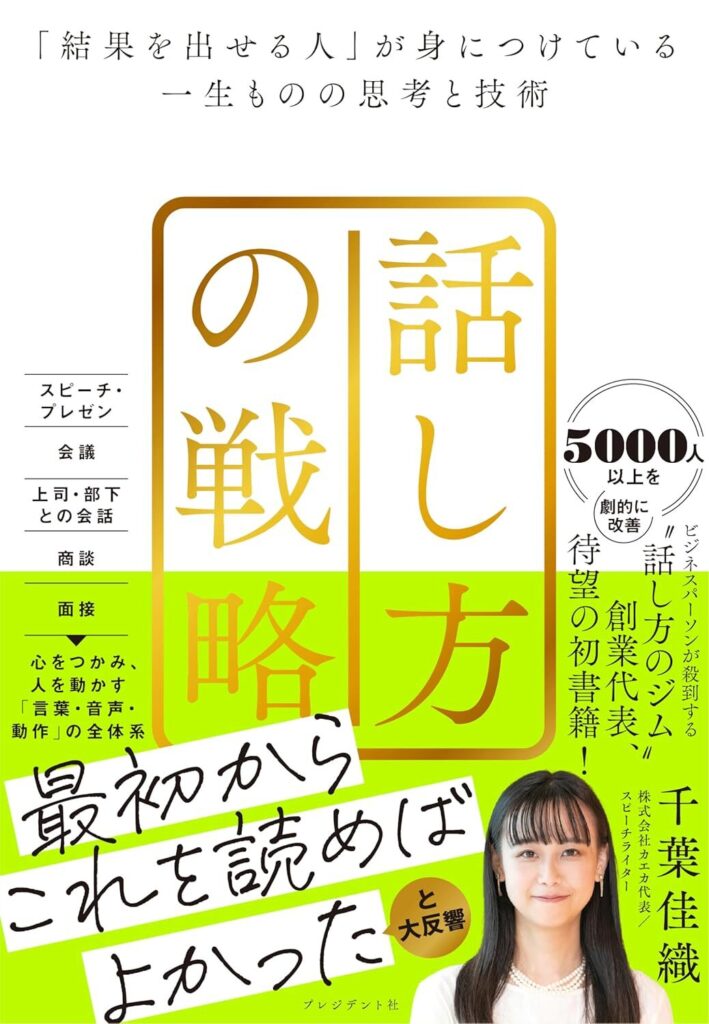

著者は、スピーチライターとして政治家や経営者5,000人以上を指導してきた千葉佳織氏。彼女が代表を務める話し方のジム「カエカ」は、東洋経済「すごいベンチャー100」、Forbes JAPAN「注目のスタートアップ100」にも選出されるなど、今最も注目を集める企業のひとつです。

本書では、「話す目的」「対象者の分析」「話し言葉の設計」から始まり、「声」「沈黙」「ジェスチャー」といった非言語領域まで、話し方の構成要素を徹底的に分解・体系化。

スピーチ・プレゼン・商談・会議・面接・祝辞など、あらゆる“話すシーン”に応用できる実践ノウハウが満載です。

話し方に苦手意識のある方も、自己流でやってきた方も、この一冊であなたの伝える力は“再現可能な技術”として武器になります。

結果を出せる人だけが知っている「話し方の戦略」を、今日からあなたも始めてみませんか?

合わせて読みたい記事

-

-

会話が上手くなるおすすめの本 10選!人気ランキング【2026年】語彙力

「会話が続かない」「何を話せばいいかわからない」「もっと上手に人と話せたら…」そんな悩みを抱えていませんか?私たちは毎日、誰かと会話をしながら生活しています。友人との雑談、職場での報連相、初対面の人と ...

続きを見る

書籍『話し方の戦略 「結果を出せる人」が身につけている一生ものの思考と技術』の書評

本書『話し方の戦略 「結果を出せる人」が身につけている一生ものの思考と技術』は、話し下手でも、感覚に頼らず話し方を論理的に習得したい人のための「設計図」と言える一冊です。話すことが苦手な人が、自信を持って発言できるようになるための道筋を、戦略的に解き明かしています。

このセクションでは次の項目について詳しくご紹介します。

- 著者:千葉 佳織のプロフィール

- 本書の要約

- 本書の目的

- 人気の理由と魅力

それぞれ詳しく見ていきましょう。

著者:千葉 佳織のプロフィール

千葉佳織(ちば・かおり)さんは、スピーチライター・話し方トレーナーとして活躍する実力派であり、株式会社カエカの代表取締役でもあります。1994年、北海道札幌市に生まれ、15歳から日本語のスピーチ競技「弁論」に取り組み、全国大会で3度優勝、さらには内閣総理大臣賞も受賞しました。

大学は慶應義塾大学に進学し、新卒で入社したDeNAでは人事部に配属され、社内初のスピーチトレーニング制度を立ち上げました。ここで経営幹部のスピーチ執筆や社員への話し方指導を行い、言葉の力で人や組織を動かす技術を磨いていきます。

その後、2019年に独立して株式会社カエカを設立。現在は、AI診断とプロのトレーナーによるサポートを組み合わせた話し方トレーニングサービス「kaeka」を展開し、これまでに5,000人以上の指導実績を持っています。クライアントには経営者、政治家、起業家など各界のプロフェッショナルが名を連ね、2023年には芦屋市長・高島崚輔氏のスピーチライターとしても注目を浴びました。

本書の要約

『話し方の戦略』は、「話す才能がなくても“伝わる話し方”は誰でも習得できる」という理念を基盤とした実践型のメソッド書です。本書では、著者がこれまで5,000人以上のビジネスパーソンや経営者、政治家などに提供してきた話し方トレーニングを体系化し、「戦略」として学び取れるように構成されています。

構成は大きく三部に分かれており、第一部では“話し方の土台”として、話す目的を明確にする力、聞き手を分析する視点、そして書き言葉ではなく「話し言葉」を意識する重要性が説かれます。ここでのポイントは、話す前に「なぜその話をするのか」「誰に届けたいのか」といった準備段階での“設計力”です。多くの人は、話しながら構成を整えようとしますが、それでは成果が不安定になります。本書では、事前にシナリオを持つことが最も再現性のあるスキル強化だと強調されています。

第二部では、言葉の選び方や順番の組み立て方、ストーリー構築、事実(ファクト)の活用、そしてレトリック(修辞法)の使い方など、話の中身そのものの戦略が詳細に扱われています。ここでは「話の順番だけで印象が変わる」ことや、「ストーリーで共感を生む」ための技術、「数字やデータの伝え方で信頼感が変わる」といった、説得力と共感力を両立させるための具体策が紹介されています。抽象的なノウハウではなく、テレビや政治家の実例を通して視覚的・実践的に理解できるよう工夫されているのも大きな特徴です。

第三部では、非言語コミュニケーションの戦略として、声の出し方、沈黙の取り方、身体の動きなどに焦点が当てられています。これまで“感覚的”に語られてきた話し方の分野において、これほどまでに言語化された技術集は稀と言えるでしょう。

本書の目的

本書が掲げる目的は、話し方を“センス”や“感性”といったあやふやなものから脱却させ、誰もが再現可能な“スキル”として手にできるようにすることです。著者自身が話すことに強い苦手意識を抱いていた過去を持ち、それを戦略的思考と訓練によって克服した実体験が、本書全体に説得力を与えています。

著者は、話し方を改善するうえで最も重要なのは「話す前の準備」と明言しています。つまり、場当たり的な会話ではなく、「なぜ今この話をするのか」「聞き手は誰なのか」「どんな感情を喚起したいのか」などを丁寧に設計してから発話するという考え方が本書の核心です。ここで示される「戦略」とは、戦術の積み上げではなく、目的から逆算された一貫した構成・表現・感情コントロールの総体を指します。

さらに本書は、ただ“伝わればいい”という発想を超えています。話すことで相手の行動や意思決定を動かし、関係性を築き、信頼を得るところまでをゴールとしています。そのために必要なのが、「論理」「感情」「身体表現」のすべてを統合するマルチレイヤーのアプローチなのです。これは従来のスピーチ本にありがちな「型のなぞり」では到達できない領域であり、著者の圧倒的な実績と現場感覚があってこそ可能なアプローチだと言えるでしょう。

人気の理由と魅力

本書が多くのビジネスパーソンや若年層から高く評価されている理由は、理論・実践・共感性の三拍子が揃っている点にあります。

まず第一に、著者自身の原体験に裏打ちされた内容が、読む人にとって「自分にもできるかもしれない」と感じさせる力を持っています。話すことが苦手だったからこそ、どのように戦略を立てれば上達するのかが細部にわたって具体的に書かれています。

第二に、本書の構成は非常に論理的で、かつ実用的です。例えば「中学生にも伝わる言葉を選べば、大人にも響く」という視点や、「声は1オクターブの幅を持てば感情が伝わる」といった表現は、読者の即時的な理解と応用を促します。また、フワちゃんや小泉進次郎、高島崚輔市長などのスピーチ分析も随所に登場し、戦略が現実の場でどう機能しているかを目に見える形で理解できます。

第三に、AIと人間によるハイブリッド指導を提供する「kaeka」という実際のサービスを母体にしているため、抽象的理論に終わらない“裏付けある現場知”が本文に濃縮されている点も他の書籍と一線を画します。さらに、東洋経済「すごいベンチャー100」やForbes JAPAN「注目スタートアップ100」など、著者の取り組みそのものが社会的に評価されていることも安心材料となっています。

本の内容(目次)

『話し方の戦略』は、「伝える力を構造的に高める」ことを目的とした一冊です。内容は、理論と実践の両面を網羅する全3部構成となっており、各章で扱うテーマは独立しつつも、有機的につながっています。特に、思考と感覚のバランスをとりながら学べる設計になっているのが特徴です。

本書の章立ては以下の通りです。

- 序章 話し方の戦略とは

- 第1部 戦略の基本 だから「伝わる」3つの原則

- 第2部 「言葉」の戦略

第1章 言語化 伝えたいことを「ひとことで言うと」

第2章 構成 言いたいことを印象づける話の「順番」と「比率」

第3章 ストーリー 自分にしかない「物語」で共感を呼ぶ

第4章 ファクト "納得感"を生む「事実」の取り扱い方

第5章 レトリック 聞き手を味方につける"ちょっとした"ひとこと - 第3部 「音声・動作」の戦略

第6章 発声 人を惹きつける「声」の磨き方

第7章 沈黙 「沈黙」こそ最大の語り

第8章 身体表現 信頼感を“体現”する「立ち方」「動き方」

どのパートから読んでも気づきや発見がありますが、効果的なのは序盤から順を追って読み進めることです。なぜなら、前半の基礎が後半の応用へとつながっているためです。初心者からプロ志向の読者まで、それぞれの課題に応じたヒントが詰まった構成になっています。

序章 「話し方の戦略」とは

この章では、「戦略的に話す」とはどういうことかが紹介されます。一般的に、話し方といえば才能やコミュニケーションセンスの話にされがちです。しかし、本書が主張するのは「話し方は構築できるスキル」であり、その基盤に「戦略」があるということです。

筆者・千葉佳織氏は、自身の経験をもとに「話し方には再現性のある技術がある」と断言します。特に注目すべきは、話す行為を「言葉」と「音声・動作」という2軸に分けて分析する視点です。これは、話の中身だけでなく、その伝え方に注目する実践的なアプローチであり、すべてのスピーカーにとって重要な視座を与えます。

また、著名人のスピーチを通じて「話し方の戦略」がどのように実践されているかも示されています。高島崚輔市長の政治演説や、フワちゃんのスピーチなど、多様な話者の事例が示されることで、理論がよりリアルに感じられるはずです。

第1部 戦略の基本だから「伝わる」3つの原則

話すことの本質は、「伝えること」ではなく「伝わること」です。この章では、その「伝わる」ための前提となる三つの原則が紹介されます。話し方の土台を固める、最も大切な出発点です。

1つ目の原則は、「話す目的」を明確にすること。これは、話し手が何を成し遂げたいかを意識することに繋がります。「伝えるだけ」では足りず、相手の行動や理解の変化までをゴールと捉えなければなりません。

2つ目は、「対象者を分析する」こと。つまり、誰に話すのかを徹底的に考えることです。受け手の知識レベルや関心、前提となる情報に配慮することで、言葉の選び方や論理展開はまったく変わります。

3つ目の原則は、「話し言葉を意識する」ことです。書き言葉ではなく、音として伝えることを意識することで、相手の理解度が格段に上がります。たとえば、話すスピードや一文の長さの調整は、聞き手の集中力に直結する要素です。

第2部 「言葉」の戦略

第1章 言語化 伝えたいことを「ひとことで言うと」

話し方の効果を決定づけるのが、「メッセージの核を持っているかどうか」です。この章では、自分が本当に伝えたいことを一文に凝縮する「言語化」の重要性が説かれています。

本書では、伝えたいことを“ひとことで言うと?”という問いを軸に、話の主旨を抽出する方法が紹介されます。この「コアメッセージ」は、聞き手の理解や行動に最も強い影響を与える部分であり、話全体の設計図にもなります。

また、コアメッセージを研ぎ澄ますためには、「抽象」と「具体」、「肯定」と「否定」など、言葉の磨き方にも工夫が必要です。特に、「3つあります」などの定型句に潜む危険性や、誤解を生まないための言い回しの工夫も紹介されており、実用性が高い内容です。

第2章 構成 言いたいことを印象づける話の「順番」と「比率」

どんなに良いメッセージを持っていても、それをどう並べるかで受け手の印象は大きく変わります。この章では、情報の並び順と、どれにどれだけ時間をかけるかという「構成」の工夫が扱われます。

たとえば「結論ファースト」はビジネスの場で多用されますが、実は万能ではありません。場合によっては聞き手の興味を引くために、結論をあとにずらす「ストーリーテリング型」の構成のほうが効果的なこともあります。

また、時間配分も重要です。相手に伝えたいことが「目的」に関わる内容なら、そこに比重を置いて話すことで説得力が増します。さらに、構成に自由度を与える「ハサミメソッド」など、ユニークなフレームワークも紹介されており、型にとらわれずに自分らしい話し方を設計するためのヒントが詰まっています。

第3章 ストーリー 自分にしかない「物語」で共感を呼ぶ

人の心を動かすのは、論理よりも物語です。この章では、話し手の「個人的な経験」や「背景」をストーリーとして語ることの力が解説されています。

オバマ大統領の演説や、企業トップ、著名人のスピーチに共通するのは「自分の言葉で、自分の人生を語っていること」です。これは聞き手に「共感」や「信頼」を生み出す上で非常に効果的です。

ストーリーには、弱みや失敗、葛藤などの“人間らしい部分”をあえて出すことで、聞き手の心に刺さるリアルさが生まれます。また、具体的なエピソードを五感で表現する「描写力」も重視されており、これは小説や脚本に通じる技術といえるでしょう。

第4章 ファクト “納得感”を生む「事実」の取り扱い方

この章で取り上げられるのは、「事実情報=ファクト」を使った納得感の高め方です。話し手の主張がどんなに熱くても、根拠がなければ聞き手の心には届きません。そこで重要になるのが、数字やデータ、社会的背景などを適切に組み込むスキルです。

たとえば、主張に関連する社会の動きや統計データを引用すると、聞き手は「自分にも関係があること」として当事者意識を持ちやすくなります。また、「この情報はいつのものか」「誰が出したのか」という“鮮度”と“信頼性”も問われます。誤った情報や古い数値では、むしろ逆効果です。

さらに本章では、数字の扱い方にも注意が促されます。単に「70%の人が」と伝えるより、「10人中7人が」と言い換えた方が具体的にイメージしやすく、説得力が高まります。抽象的なファクトだけでなく、自分自身の体験や感情と接続させると、より聞き手の心に届きやすくなるのです。

第5章 レトリック 聞き手を味方につける“ちょっとした”ひとこと

「同じ内容を話しているのに、あの人の方が説得力がある」と感じたことはないでしょうか。その違いの正体が、「レトリック=言葉の選び方・使い方」です。この章では、聞き手を惹きつけ、印象に残すための“表現技術”について具体的に掘り下げられています。

たとえば、主張を際立たせるには「会話文」を入れて臨場感を演出したり、「名言」を自分なりにアップデートして使ったりする方法があります。また、話の中に“リアルタイム感”を持たせると、聞き手の集中力が高まりやすくなります。たとえば、時事性のある話題や、その場の空気を一言拾うようなコメントが有効です。

さらに、「顔を上げさせる一言」や「ちょっとしたユーモア」も、聞き手の心の距離を縮める働きをします。これらのテクニックはすべて、言葉に“表情”を与えるための工夫であり、話し方に個性と魅力を添える要素となります。

第3部 「音声・動作」の戦略

第6章 発声 人を惹きつける「声」の磨き方

どんなに内容が優れていても、声の出し方次第で聞き手の印象は大きく変わります。この章では、「話の内容を支える身体的技術」としての発声が扱われています。

まず基本となるのは「腹式呼吸」です。これは、横隔膜を使って声を出す方法で、少ない力でしっかりと響く声を出すために必須のスキルです。声量、滑舌、安定感がすべて向上するため、プレゼンやスピーチにおいて絶大な効果を発揮します。

さらに、音の「高低」「大小」「速さ」を自在にコントロールすることが、伝わる話し方には欠かせません。とくに「強調ゆっくり」「躍動はやく」といったスピード変化のテクニックは、緊張感や説得力を効果的に演出できます。一定のテンポにとらわれず、話の展開や感情に合わせて緩急をつけると、聞き手の注意を自然と引きつけられるのです。

第7章 沈黙 「沈黙」こそ最大の語り

話すことに夢中になると、つい言葉を詰め込んでしまいがちですが、「間」には計り知れない力があります。この章では、話の中に意図的に“沈黙”を織り交ぜる技術が解説されます。

沈黙は、「理解を促す」だけでなく、「次に何が来るのか」という期待を生み出します。たとえば、感情のこもった話を語った後に3秒の沈黙を入れるだけで、その余韻が聞き手の印象に強く残ります。

また、「句点で止まる」という基本ルールを守るだけでも、聞きやすさが大きく変わります。逆に、不要な「フィラー」(えー、あのー、みたいな言葉)を使わないことで、話に切れ味と信頼感が生まれます。

重要なのは、「沈黙は怖くない」という認識を持つことです。沈黙は、話し手にとっては不安でも、聞き手には“間”として心地よく響くのです。

第8章 身体表現 信頼感を“体現”する「立ち方」「動き方」

この章では、視線、姿勢、ジェスチャーなど、「言葉以外の情報=非言語コミュニケーション」によって信頼感をどう演出するかがテーマです。聞き手は無意識のうちに、話し手の動作や立ち姿、手の使い方を観察し、「この人を信頼できるか」を判断しています。

基本となるのは、安定した立ち姿です。地にしっかり足をつけ、背筋をまっすぐに伸ばすだけでも印象は大きく変わります。また、表情のトレーニングとして「言葉の力」を使うことが紹介されており、自分が発する言葉に感情を込めることで自然な表情が生まれるとされています。

視線の使い方にもテクニックがあります。たとえば、大人数相手の場合は“全体を見渡すように動かす”のではなく、3〜4人の目を見るように「点」で視線を動かすのが効果的です。

ジェスチャーについても、「大きく、ゆっくり、止める」ことが意識されます。たとえば、手を大きく広げて感情を表した後、ピタッと止めることで言葉に重みを与えることができます。

対象読者

本書『話し方の戦略』は、ただ「話し方がうまくなりたい」と思う人だけでなく、さまざまな課題や目的を持つ読者に応えられる内容になっています。著者・千葉佳織氏は、5,000人以上の話し方を指導してきたスピーチライター・トレーナー。その経験から導き出された「話すための思考」と「成果を出すための戦略」は、初心者からプロ志向の方まで幅広く役立ちます。

特に以下のような読者層に強く支持される内容となっています。

- 話すことに苦手意識がある人

- プレゼンや商談の成果を上げたいビジネスパーソン

- 就活・転職活動中で面接対策を強化したい人

- 経営者・管理職として影響力を高めたい人

- 話し方の技術を理論的に学び直したい人

それぞれの立場からどのように本書を活用すればよいのかを見ていきましょう。

話すことに苦手意識がある人

「話すときに緊張して、何を言っていいかわからなくなる」「自分の話が伝わっていない気がする」──このような悩みを抱える人にとって、本書は安心して読めるガイドブックです。著者の千葉佳織氏自身も、かつては話すことが得意ではなく、面接で頭が真っ白になったり、誤解されて嫌われたりした経験を持っています。

本書の特徴は、「話し方を感覚ではなく戦略として捉えること」です。話し下手でも、「目的を明確にする」「相手の理解力に合わせる」「一文を短くする」など、再現可能な技術に落とし込まれているため、自分でもできると感じながら読み進められます。

たとえば、話すのが苦手な人が陥りがちな「何を伝えたいのか分からない」状態も、「ひとことで言うと?」という問いで核心に迫る訓練ができます。これはコアメッセージを磨く手法で、要点を絞り、迷いを取り除く効果があります。

プレゼンや商談の成果を上げたいビジネスパーソン

プレゼンで相手に刺さる話ができない、商談で手応えがない──そう感じているビジネスパーソンには、本書の「言葉×非言語」の設計思想が大きなヒントとなります。成果を出す話し方とは、話す内容だけでなく、聞き手の心理に寄り添いながら話す「順番」と「見せ方」が極めて重要です。

本書では、単に「結論ファーストにせよ」といった一律のアドバイスではなく、目的や場面ごとに最適な構成を見極める「ハサミメソッド」などの柔軟な思考法が紹介されています。さらに、構成だけでなく「声の強調」「ジェスチャー」「沈黙」など、印象操作の具体的技術にも踏み込んでいます。

とくに印象的なのは、「スライドを読み上げるだけのプレゼンでは終わる」という警句です。聞き手に“自分の言葉”で話す印象を与えることが、成果へと直結するという考え方が一貫して貫かれています。

就活・転職活動中で面接対策を強化したい人

面接は“話す力”が結果を左右する最たる場面です。しかも、限られた時間内に「自分の価値」を言語化し、信頼を得なければなりません。本書では、「話を端的にまとめる」「自分のストーリーに説得力を持たせる」ためのノウハウが詰まっており、面接対策にそのまま応用できます。

とくに、千葉氏が提唱する「弱さと決意をセットで語る」ストーリーテリング技法は、単なる自己PRから一歩抜け出すための視点を与えてくれます。また、「コアメッセージ」を見つけ出す思考の流れや、「話す順番」によって印象が変わる点などは、まさに面接の現場で問われる“伝える力”の本質です。

さらに、声の抑揚や表情、間の取り方まで踏み込んで解説しているため、「内容は良かったのに印象に残らなかった」と言われるようなもどかしさも回避できます。

経営者・管理職として影響力を高めたい人

部下やチームを動かし、組織を導く立場にある経営者・管理職にとって、話し方は単なる伝達手段ではなく「信頼を構築する道具」です。何をどう話すかで、組織の士気も、プロジェクトの方向性も変わってしまいます。

本書では、「ファクトに裏打ちされた話」「共感を生むストーリー」「場を制する沈黙」「信頼を生む立ち姿勢」など、経営やリーダーシップに不可欠な話し方の技術を総合的に紹介しています。特に注目すべきは、「話す=統率力を示す行為」という考え方。たとえば、スティーブ・ジョブズの“動きを計算に入れたプレゼン”や、指導者が感情を込めて語る瞬間のインパクトなど、現実の事例が戦略として言語化されています。

部下や社外のステークホルダーに対して、信念と配慮の両方を伝える“発信の質”を高めるには、まさにうってつけの一冊です。

話し方の技術を理論的に学び直したい人

「なんとなく話せているが、自分のやり方に根拠がない」「本質的にうまくなるために理論を知りたい」。そう感じている人にとって、本書は“感覚の裏付け”となる理論書です。話す技術を「言葉」と「音声・動作」という2軸に分け、各要素を丁寧に分解し、それらを統合する設計図のように仕立てられています。

これまでの話し方の指南書が「こうすればうまくなる」と感覚的に伝えていた内容を、本書は「なぜそれが有効なのか」を言語化し、順序立てて説明してくれます。つまり、経験や勘に頼らない“構造的な話し方”の再構築ができるのです。

しかも、事例として政治家や企業経営者のスピーチを引用しながら解説しているため、理論の抽象度が高すぎて現実感がない……ということもありません。実際のシーンに引き寄せて学べるため、実践的な理論が身につきます。

本の感想・レビュー

才能がなくても話し方は磨ける

正直に言って、これまでの私は「話し方」って才能のある人が自然と身につけていくものだと思っていました。学生時代から目立つ人って、大体が話し上手で、周囲の空気をつかむのもうまくて。そんな姿に引け目を感じながらも、「自分は地味だし、口下手だから仕方ない」と思っていたんです。

でも、この本を読んで、そんな考え方が根本からひっくり返されました。著者の千葉さんが語る「話し方に才能はいらない。必要なのは戦略だ」という言葉には、思わず何度も頷きました。なぜなら、千葉さん自身がもともと話し上手ではなかったこと、そして試行錯誤しながら“話し方の構造”を自らの力で掘り下げてきたことが、ありのまま語られていたからです。

読み進めていくうちに、話す力というのは、ちゃんと設計できるし、練習すれば誰でも身につけられるスキルだということが、言葉ではなく実感として伝わってきました。今はまだ練習中ですが、「私でも話せるようになる」と本気で思えています。

著者の実体験がリアルで説得力がある

私は自己啓発やスキルアップ系の本をよく読みますが、その中でもこの本は、著者の人生そのものが深く織り込まれていて、読み物としてもとても引き込まれました。冒頭の「はじめに」で、千葉さんが話し方に苦手意識を持っていた頃のエピソードを正直に綴っていて、そこから読者との距離感が一気に縮まる感じがありました。

特に印象に残ったのは、弁論部で何十回も原稿を推敲し、声が枯れるまで練習を重ねた話です。それがただの美談ではなく、のちの実践理論やトレーニングサービスにつながっているところが、読者にとってリアルなんです。机上の空論ではなく、試行錯誤と経験に裏打ちされた言葉の数々には重みがあり、素直に心を動かされました。

「私も頑張ってみよう」と思わせてくれる力がある。それがこの本の最大の魅力だと、私は感じています。

“声”や“沈黙”まで分解する緻密さに驚いた

普段、人前で話す機会はそれほど多くないのですが、それでも話すたびに「声が通らない」などと指摘されることがあり、自分の何が悪いのかずっと分からずに悩んでいました。そんな中で本書を読んで、声や沈黙までも“戦略”として扱うという発想に衝撃を受けました。

特に、発声に関する章では、胸式呼吸と腹式呼吸の違いや、抑揚のつけ方、声の高さのコントロールまでかなり細かく書かれていて、「ここまで考えるのか!」と目が覚める思いでした。さらに、沈黙についても、怖がらずに“意図して使う”ものだという視点が提示されていて、今までの自分の話し方がいかに無意識で適当だったかを痛感しました。

話すという行為が、ここまで身体的・戦略的にコントロールできるものなのかと知れたことは、自分にとって大きな発見でした。話し方を“感覚”から“技術”に変えたい人にとって、間違いなくヒントの詰まった一冊です。

AI診断との組み合わせも面白い

私はIT業界で働いていることもあり、テクノロジーとの親和性には敏感です。そんな私が本書に惹かれたのは、単なる話し方の指南にとどまらず、AI診断と組み合わせたトレーニングの実践が紹介されていたからです。著者の千葉さんが経営する「kaeka」というサービスが、話し方の課題をAIで解析し、それをもとにトレーナーが個別指導するという仕組みを持っていると知って、非常に現代的だと感じました。

本書そのものはアナログなノウハウに基づいた丁寧な理論書ですが、その裏側でデジタルの力を活用しようとしているスタンスに共感しました。話し方という“人間味”が重要な分野にこそ、客観的な分析が生きると再認識させてくれた一冊です。

読みながら、「こういうアプローチが社会人教育のこれからのスタンダードになるのかもしれない」と思わず未来を想像してしまいました。話すことも、データで進化する。そんな可能性を感じさせてくれる内容です。

会議や報連相にもすぐ応用できる内容

私は企業の管理職として、部下や他部署との会話が多く、報告・連絡・相談の場面が日常的に発生します。だからこそ、ただ話すだけでなく、どう伝えるかにいつも苦心していました。この本に出会って、そうした場面における「戦略的な話し方」の必要性に初めて納得がいったんです。

内容はスピーチやプレゼンに特化しているのかと思いきや、そうではなく、あらゆるビジネスシーンに対応できる汎用性の高いメソッドが紹介されていて驚きました。特に、話す「目的」を明確にすること、聞き手の状況や興味を分析すること、そして「一文の長さ」まで意識することが重要であるという指摘には、はっとさせられました。

毎日のように会話をしているはずなのに、私は「設計せずに話していた」と痛感しました。話す前に考えるべき視点が明確になったことで、報連相の質が変わってきた実感があります。仕事に直結する実践的な知識を得たい人には、本当に価値ある一冊です。

実践的トレーニング法がありがたい

「話し方を改善したい」と思いながらも、何をどう変えれば良いのかわからずにいた私にとって、この本の実践的なアプローチは非常に助けになりました。書かれている内容は単なる理論にとどまらず、実際にどうトレーニングすればよいかが明確に記されており、具体的なステップがあるからこそ「やってみよう」という気持ちになれます。

本の中では、コアメッセージの作り方や話の順番の整理法、数字や事実の使い方、声の出し方まで、すべてにおいて「こうすればいい」という方向性が示されていました。読んだだけで終わらず、少しずつ練習に取り入れていけるのが、この本の良いところです。

私の場合、特に「フィラー(無意識に出る“えー”や“あのー”)」の対処法が役に立ちました。原因の解説とともに、その改善方法まで書かれているので、自分の話し方を客観的に見直すきっかけになります。

何より、「今日から少しずつ変えていける」という手応えが得られるのが、本書の実践的な魅力だと感じました。

「才能」ではなく「努力」で磨ける希望

話すことに自信が持てない、そんな思いを抱えている人は多いと思います。私自身、子どもの頃から「声が小さい」「何を言っているのかわからない」と言われることがあり、人前で話すことを避けるようになっていました。それでも、仕事をするうえで避けては通れない場面が増え、何とかしたいと思っていたときに本書と出会いました。

著者の千葉佳織さんが、自ら話すことに苦手意識を持っていたことを正直に語っていたのが、印象に残っています。誰かの成功談というより、「もともと話すことが得意ではなかった人が、どうやって変わっていったか」を丁寧に追っている内容が、自然と心に入ってきました。

本書の中では、話し方の要素が分解されて、順序立ててトレーニングできるようになっています。「才能がないからうまく話せない」と諦めていた自分にとって、この構造的なアプローチはとても安心感がありました。

読み終えてからも、話すことに対する見方が少しずつ変わっています。いまも上手くできないことはありますが、「練習すれば変わる」という確信を持てたことが、自分の中では何より大きな収穫でした。

あらゆる話し手のバイブルになる一冊

この本を手に取ったのは、同僚からの勧めがきっかけでした。正直なところ、これまで話し方の本はどれも似たような内容だと思っていたのですが、本書は想像以上に多角的で、なおかつ実践に結びつく構成になっていたのが印象的でした。

第1部では「戦略の3原則」が明快に整理されていて、話すうえでの基盤を固めることができます。その上で、第2部・第3部では「言葉」と「非言語」の両面からアプローチされていて、知識の積み上げが自然にできるようになっています。読み進めるほどに、自分の話し方がどうあるべきかを、より客観的に見られるようになりました。

また、著名人のスピーチや社会的に注目された発言が数多く紹介されていて、それぞれの場面でどういう工夫がされていたのかを具体的に学べる点も、非常に参考になりました。話す内容だけでなく、「どう届けるか」「どう印象づけるか」という視点で、幅広いケースに対応できる本だと思います。

話し方に苦手意識がある人はもちろん、ある程度慣れてきた人にとっても、自分の表現をアップデートする手がかりになるのではないでしょうか。講義や発表、面接、会議など、どんな場面でも役立つ知識が詰まっていて、繰り返し読み返したくなる一冊です。

まとめ

『話し方の戦略』は、単なる話し方のコツを並べた入門書ではありません。話し方を“再現可能なスキル”と捉え、体系的に学ぶための戦略書です。話し方に関する悩みを抱える人が、自分の伝えたいことを的確に、印象的に、そして信頼をもって相手に届けるために必要な「構造」と「思考」を教えてくれます。

このセクションでは、以下の3つの観点から本書の価値を振り返ります。

- この本を読んで得られるメリット

- 読後の次のステップ

- 総括

本書を手に取る前と後で、あなたの「話すこと」に対する意識や実践は、確実に変化しているはずです。では、その変化をどのように活かしていけるのか、具体的に見ていきましょう。

この本を読んで得られるメリット

読者が本書を通じて得られる具体的な4つのメリットを紹介します。

話し方に「目的」と「設計」の視点が加わる

多くの人は、なんとなく話し始め、話しながら考え、途中で何を言っているのかわからなくなります。本書ではまず、「なぜ話すのか」「話すことで何を実現したいのか」という“目的”を明確にすることから始まります。そのうえで、目的に沿った構成を「設計」することで、話の筋が通り、相手にとっても理解しやすい伝達が可能になります。

この考え方は、「話すとは即興ではなく、準備である」という逆転の発想をもたらし、話す前から話のクオリティを高める手助けになります。

感覚に頼らない「話し方の再現性」が手に入る

これまでの話し方の多くは、“雰囲気”や“ノリ”といったあいまいな感覚に頼っていました。しかし本書では、話し方を「言葉」「構成」「声」「沈黙」「動作」などに細かく分解し、それぞれに明確な役割と技術があることを解説しています。

これにより、今まで“なんとなく”やっていた話し方が、明確な手順と理由をもって再現可能になります。つまり、「一度だけうまく話せた」ではなく、「いつでも同じように伝えられる」状態を目指すことができるのです。

スピーチやプレゼンだけでなく、日常会話にも応用できる

本書で紹介されている話し方の技術は、特別な場面に限られたものではありません。商談やプレゼン、面接といった場面はもちろんのこと、上司との報連相、友人との会話、あるいは家族とのやり取りにも活かせる汎用性の高いものです。

たとえば、意見が対立しそうな場面で「間の取り方」や「沈黙の活用」ができるようになれば、無駄な誤解を防ぎ、冷静に対話を導くことができます。このように、日々の中に戦略的な話し方を取り入れることで、コミュニケーションの質そのものが変化します。

自信が“感覚”ではなく“論理”から生まれる

話すことに苦手意識を持っている人の多くは、「自信がない」と口にします。しかし、その自信のなさは、経験の不足ではなく、「方法を知らないこと」に起因していることが少なくありません。

本書は、話し方における「なぜそうするのか」という理由を明示し、理屈で理解しながら習得する構造になっています。だからこそ、実践するうちに「ああ、これで合っているんだ」という確かな感触を得られ、それがやがて“論理的に裏付けられた自信”につながっていくのです。

話し方を構造で捉えると、苦手意識は自然と解消されます。

感情に頼らず、意図と技術で会話を組み立てることで、誰でも安定した伝え方を手に入れられるのです。

読後の次のステップ

本書『話し方の戦略』を読み終えた後、得た知識を現実の場面で活かすことが何よりも重要です。読むことで得られる“理解”を、“実践”へと昇華させてこそ、本当の意味で自分のスキルになります。

ここでは、読後に取り組むべき3つの具体的なステップを解説します。

step

1自分の話し方を録音・録画して見直す

書籍で学んだ理論を活かすには、まず自分の現状を客観的に把握することが出発点です。話している自分の声や動きを録音・録画することで、「話すスピード」「語尾の曖昧さ」「目線や姿勢」など、本人では気づきにくいクセを発見できます。改善点を言語化できれば、練習の方向性も明確になります。本書で提示された分析視点をもとに、1回ごとに小さな修正を加えていくことが、着実な成長につながります。

step

2「1対1」と「1対多」で話す機会を意識的に増やす

理論を身につけた後は、それを実地で使ってみることが欠かせません。特に、日常会話とプレゼンのような「話す相手の人数の違い」によって、求められる技術も変わります。「雑談で短く結論を伝える」「会議で反論を恐れずに要点を述べる」「プレゼンで構成の山場を意識する」といった場面を意図的に作りましょう。実戦こそが、机上の理解を“腹落ち”させる最高のトレーニングです。

step

3戦略的な話し方の習慣化を目指す

話し方は一朝一夕に変わるものではありませんが、毎日少しずつ意識して話すことで、徐々に自分のものになります。たとえば、「今日の目的は何か?」を話す前に考える、「相手はどんな人か?」を常に観察する、「結論→理由→再提示」の順序を自然に使えるよう意識する──こうした工夫を日常に組み込むことで、戦略的思考が当たり前のように身についていきます。やがてそれは、あなたの印象や影響力そのものを根底から変える力となります。

総括

本書は、「話す才能がある人しか結果を出せない」という従来の思い込みを覆し、再現性のある技術としての「話し方」を体系的に学べる一冊です。著者・千葉佳織氏の実体験とプロフェッショナルな指導実績に裏打ちされた理論は、感覚やセンスではなく、戦略としての話し方を習得できる点で非常に実践的です。

構成は「話す目的」「対象者の理解」「話し言葉の設計」という基本戦略からはじまり、「言語化」「構成」「ストーリー」「ファクト」「レトリック」など、発信内容の設計に欠かせない技法を網羅しています。さらに「声」「沈黙」「身体表現」といった非言語的な要素まで細かく分析され、総合的に“伝わる話し方”を身につけるためのガイドラインが明確に提示されています。

加えて、内容の随所にはオバマ大統領や小泉進次郎氏、指原莉乃氏など著名人の事例が登場し、抽象的な理論を具体的な行動レベルにまで落とし込んでいます。これにより、読者は単に知識を得るだけでなく、「あの場面ではどう話すか」というシミュレーションまで可能になります。

この本の価値は、単なるテクニックの寄せ集めではなく、話すという行為に「目的」や「構造」を与える思考の枠組みを示していることです。だからこそ、誰にでも応用可能であり、話すことへの苦手意識がある人だけでなく、自信を持って話している人にも学びがあります。

「戦略」とは、相手を操作するための小手先の技術ではありません。むしろ、相手と信頼を築き、共に未来をつくるために不可欠な姿勢と技法です。

話し方という“人間性の表現”に、構造的かつ温かいアプローチを融合させた本書は、あらゆる対人関係やキャリアの場面において、有効な指針となるでしょう。

会話が上手くなるおすすめ書籍

会話が上手くなるおすすめ書籍です。

本の「内容・感想」を紹介しています。

- 会話が上手くなるおすすめの本!人気ランキング

- 超雑談力 人づきあいがラクになる 誰とでも信頼関係が築ける

- 頭のいい人が話す前に考えていること

- 人は話し方が9割

- 話し方の戦略 「結果を出せる人」が身につけている一生ものの思考と技術

- 話し方で損する人 得する人

- 人を「惹きつける」話し方――口下手でも人見知りでもあがり症でも人生が変わる

- キミが信頼されないのは話が「ズレてる」だけなんだ

- 世界の一流は「雑談」で何を話しているのか 年収が上がる会話の中身

- ネガティブフィードバック 「言いにくいこと」を相手にきちんと伝える技術

- 会って、話すこと。 自分のことはしゃべらない。相手のことも聞き出さない。人生が変わるシンプルな会話術