「ちゃんと伝えたつもりなのに、なんで伝わってないの?」

「話がかみ合わず、誤解ばかりされてしまう……」

そんな悩みを抱えているのなら、問題の本質は「話し方」でも「性格」でもなく、“ズレ”かもしれません。

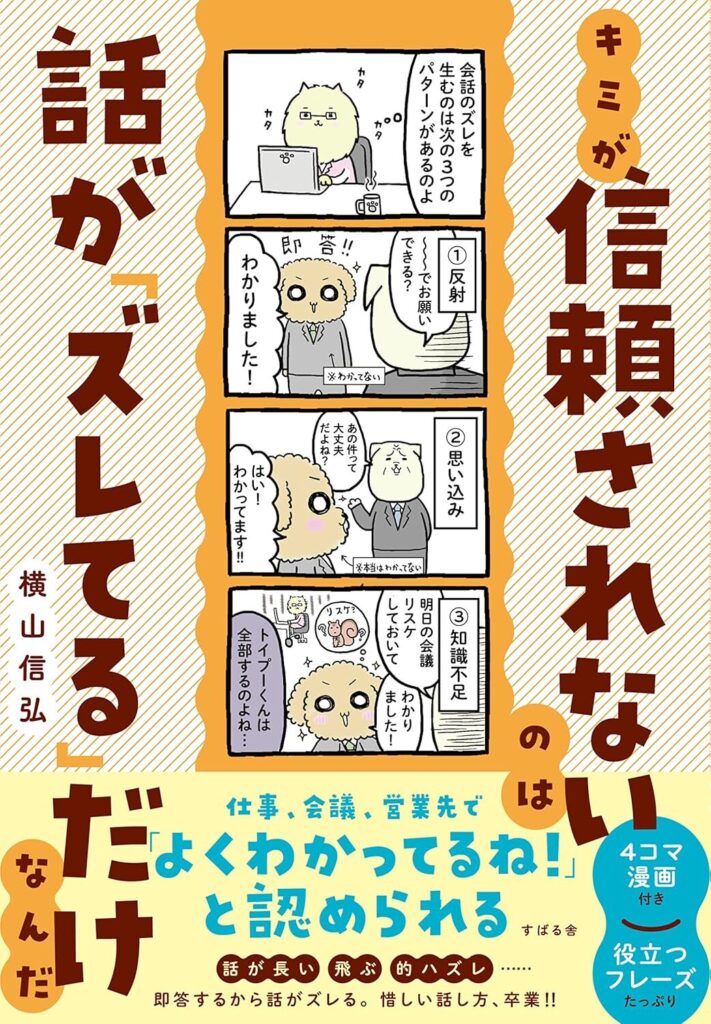

本書『キミが信頼されないのは話が「ズレてる」だけなんだ』は、会話がかみ合わない原因を明らかにし、誰にでもすぐに実践できる42の具体的な解決策を提示してくれる一冊です。

著者は、「絶対達成」のメソッドで知られる現場重視のコンサルタント・横山信弘氏。

彼の豊富な企業支援の経験と、何千人もの声に耳を傾けてきた観察力から生まれた本書は、ズレを修正し、信頼を勝ち取るための“会話の教科書”とも言える内容です。

本書で語られるのは、小手先のテクニックではありません。「話し方」ではなく「伝え方と確認の習慣」を変えることで、会話のズレは防げるのです。

職場での信頼を築きたいビジネスパーソンはもちろん、人間関係に悩むすべての人にとって、信頼回復と成長の第一歩となるでしょう。

合わせて読みたい記事

-

-

会話が上手くなるおすすめの本 10選!人気ランキング【2026年】語彙力

「会話が続かない」「何を話せばいいかわからない」「もっと上手に人と話せたら…」そんな悩みを抱えていませんか?私たちは毎日、誰かと会話をしながら生活しています。友人との雑談、職場での報連相、初対面の人と ...

続きを見る

書籍『キミが信頼されないのは話が「ズレてる」だけなんだ』の書評

コミュニケーションにおける「ズレ」に悩んでいる人は少なくありません。特に職場や営業現場では、何気ないひと言や確認不足が原因で、信頼関係にヒビが入り、成果に直結する問題へと発展することもあります。本書『キミが信頼されないのは話が「ズレてる」だけなんだ』は、こうした悩みに真正面から応える一冊です。実用性と再現性を重視しながらも、初心者にもやさしいアプローチで書かれています。

このセクションでは、本書を深く理解するために、以下の4つの視点から解説していきます。

- 著者:横山 信弘のプロフィール

- 本書の要約

- 本書の目的

- 人気の理由と魅力

各項目を通じて、「なぜこの本が読者に支持されるのか」「どう活用すれば最大限に効果を発揮できるのか」が明確になるはずです。

著者:横山 信弘のプロフィール

横山信弘氏は、「絶対達成」という営業・目標管理メソッドの第一人者であり、現場主義を貫くコンサルタントです。株式会社アタックス・セールス・アソシエイツ代表取締役を務め、これまで200社を超える企業の経営支援・営業指導に携わってきました。セミナー登壇実績は3,000回以上、延べ10万人以上のビジネスパーソンが彼の理論と技術を学んでいます。

特徴的なのは、目標達成の「しくみ化」と「行動習慣化」に強みを持ち、曖昧な言葉や精神論を排した、徹底的に実践ベースな指導スタイル。そのため、現場の最前線に立つ営業職やマネージャー層からの信頼が厚く、経営層にも支持される存在です。

著書にはベストセラー『絶対達成する部下の育て方』『予材管理のすべて』などがあり、本書もその実践哲学の延長線上にあります。読者に「やってみよう」と思わせる圧倒的な説得力を持つのは、彼自身が数々の現場で成功と失敗を経験してきたからに他なりません。

本書の要約

この書籍は、職場や日常の会話において「なぜか話が噛み合わない」「ちゃんと伝えたのに伝わっていない」といったズレが生じる背景を明らかにし、そのズレを解消する具体的な技術を教えてくれます。著者は、若手社員とマネジメント層の双方から集めた“リアルな声”をもとに、会話のストレスや誤解の正体が「確認不足」と「あいまいな話し方」にあると断言します。

本書の中では、ズレを防ぐために必要なのは、話し方を洗練させることよりも、まず「確認の習慣」を身につけることだと強調されています。特に、相手の意図や文脈を理解するための聞き返しや、スタンスのすり合わせなど、簡単かつ即効性のある手法が多く紹介されています。

また、会話がズレる典型的なパターンや、話が脱線する原因についても具体的な例を挙げて解説されており、自分の傾向に気づける構成になっています。さらに、PREP法やSDS法、DESC法といった論理的な会話構造も丁寧に説明されており、ビジネスや対人関係において応用しやすいのが特徴です。

本書の目的

本書の目的は、単に会話を円滑にすることではなく、ズレのないやりとりを通じて“信頼”という無形の資産を築くことにあります。つまり、話し方のテクニックを磨くのではなく、相手との認識の差を減らすための具体的な行動を学び、関係性の質を向上させることが狙いです。

著者は、ズレを生む主な原因として、思い込み・反射的な返答・知識の不足を挙げています。これらが重なることで、意図しない誤解やミスが頻発し、結果的に「信頼されない人」になってしまうという警鐘を鳴らしています。

そこで提示されるのが、「確認のタイミング」と「相手に焦点を合わせた話し方」です。確認といっても堅苦しいものではなく、たとえば「ちなみに作戦」や「スタンス合わせ」など、自然に実践できる工夫が多く紹介されており、誰にでも取り入れやすいのが魅力です。

さらに、会話の質を高めるだけでなく、組織内の生産性や顧客対応の質も高められる内容となっているため、若手社員から管理職、営業パーソンまで、あらゆる層にとって価値のある指南書となっています。

人気の理由と魅力

本書が多くの読者から高い支持を集めている理由は、その読みやすさと、実生活への応用のしやすさにあります。難解な理論に頼らず、誰にでも身近なコミュニケーションの問題からスタートし、それを解きほぐす形で内容が展開されているため、読者は「自分のことだ」と感じながら読み進めることができます。

たとえば、指示がうまく伝わらない、会議で意見がかみ合わない、お客様の反応がしっくりこない、など日常で頻繁に直面する問題が、リアルな事例を交えて紹介されているため、再現性の高さと納得感が非常に高いです。

また、各章で紹介されている手法がいずれも「型」になっており、初心者でもすぐに実践できるよう設計されているのも大きな魅力です。PREP法やSDS法といった論理的な話法に加え、「ちなみに作戦」「雑相グセ」などユニークなネーミングのテクニックが随所に登場し、読者の記憶にも残りやすい構成となっています。

本の内容(目次)

本書『キミが信頼されないのは話が「ズレてる」だけなんだ』は、6つの章に分かれて構成されています。どの章も、会話における「ズレ」を防ぎ、信頼を得るための実践的なメソッドを紹介しています。会話の悩みは千差万別ですが、それぞれのシーンに対応したアプローチが明快に整理されているため、自分の課題に合わせて学ぶことができます。

章立ては以下の通りです。

- 第1章:知らぬ間に、信頼を失っていた!? こんな話し方、していませんか?

- 第2章:まずは「相手の話」「指示」をちゃんと聞く この「聞き方」で、返事がズレない

- 第3章:「認識のズレ」をなくす この「確認」が必要だった!

- 第4章:話が長く、脱線しやすい人は もっと丁寧に話そう

- 第5章:「わかってるね!」と評価が上がる 「ダメな質問」「すべき質問」はコレだ!

- 第6章:キーパーソン、重要な人から信頼を勝ち取れる! ひとつ上の話し方

それでは、各章の内容を順番に見ていきましょう。

第1章 知らぬ間に、信頼を失っていた!? こんな話し方、していませんか?

第1章では、私たちが日常の中で無意識に行ってしまっている「信頼を損なう会話パターン」に焦点が当てられています。たとえば、「指示された通りにやったのに注意された」「話していると、相手が『あれ?』という顔をする」など、一見すると些細なやりとりが、実は信頼関係に大きな影響を与えているのです。

著者は、これらの原因を3つに分類します。「反射(すぐに口をついて出る不用意な発言)」「思い込み(自分の解釈で勝手に話を進めてしまう)」「知識不足(話す・聞く前提となる情報が共有されていない)」という3つのズレ要因です。これらはいずれも、自分では気づきにくい“無意識の習慣”であり、改善しない限り信頼は積み重なっていきません。

つまり、「ズレていることに気づけない会話」は、いつしか周囲との信頼関係にヒビを入れ、重要な場面での評価にも直結するということです。この章ではまず、その危機感を丁寧に伝えています。

第2章 まずは「相手の話」「指示」をちゃんと聞く この「聞き方」で、返事がズレない

第2章のテーマは、「正しく聞くことの大切さ」です。ズレた返事や認識違いの多くは、実は話す側の問題ではなく、「聞き方」に原因があることが多いと著者は指摘します。

その対策として、まず紹介されるのが“身体の使い方”です。膝を相手に向け、目線と体の向きを一致させるなど、非言語的な「聞く姿勢」を整えるだけで、相手から「ちゃんと聞いてくれている」という印象を与えることができます。続いて、話のポイントを確実に押さえるための「トントンターン」や「リアクションの型(3S+あいうえお)」など、反応の仕方についても詳しく紹介されます。

特に重要なのが、復唱(バックトラッキング)という技術です。これは、相手の話をそのまま繰り返すことで、聞き違いや理解のズレを即時に修正できるという方法です。これにより、信頼関係は深まり、誤解のリスクが劇的に減少します。

第3章 「認識のズレ」をなくす この「確認」が必要だった!

この章のキーメッセージは、「確認は信頼構築の基本」です。話がズレる主な原因は、相手があいまいな表現をしていたり、話し手・聞き手の間で前提が共有されていなかったりすることにあります。つまり、“前提のズレ”が信頼のズレにつながっているのです。

そこで登場するのが、ちょっとした質問や一言でズレを正す「確認テクニック」です。たとえば、「ちなみに作戦」は、相手に警戒心を与えず本題に入るための心理的な前置きのこと。また、「メモをとるふりをして確認する」「スタンスを先に合わせておく」など、現場で応用可能な具体策が多数紹介されています。

会話の中で「コレで合ってますか?」と確認することに気が引ける人も多いですが、本書では“確認は丁寧さの証拠”であり、“信頼される人の習慣”であると繰り返し説いています。

第4章 話が長く、脱線しやすい人は もっと丁寧に話そう

「自分の話が長いかもしれない」と感じている人にこそ読んでほしい章です。この章では、話がズレる原因として“構造のない説明”や“脱線癖”があることを明らかにし、どうすれば相手に伝わる話し方ができるかを教えてくれます。

著者は、1文1文を短く区切り、主語と述語を近づけることで、話がわかりやすくなると説明します。これは文章構造の基本でもありますが、会話にも有効です。また、「4W2H(いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どうやって)」を意識することで、曖昧さが減り、相手とのズレを防ぐことができます。

さらに、話が長くならないようにする“レール”として、SDS法・PREP法・DESC法といった構造化技術が紹介されます。これらはプレゼンや報告の際にも使えるため、身につけておくと応用範囲が広いのが特徴です。

第5章 「わかってるね!」と評価が上がる 「ダメな質問」「すべき質問」はコレだ!

この章では、「質問力」が信頼を高めるカギであることが明示されます。人から「わかってるね」と言われる人は、実は“答えよりも質問の質”で評価されているのです。

特に避けたいのは、疑問に思ったことをそのまま口にする質問です。これでは、準備や考察が不足している印象を与えかねません。著者は、質問にも設計が必要であり、まずは“調べて分かることは調べる”“相手に聞くべきことかを考える”といった、質問前の思考プロセスの重要性を説いています。

また、相手の本音を引き出すためには、“唯一無二の質問”や“答えやすいコンパクトな質問”が効果的であるとも述べています。質問は、情報収集だけでなく、相手との距離を縮め、信頼を獲得するコミュニケーションの武器なのです。

第6章 キーパーソン、重要な人から信頼を勝ち取れる! ひとつ上の話し方

最終章では、信頼関係を築くだけでなく、“信頼され続ける”ための会話術が解説されます。ここでの対象は、社内の上司や取引先のキーパーソン、影響力のある人物など。彼らと良好な関係を築くことは、キャリアの成長や成果の拡大に直結します。

この章では、相手を“話したいモード”に導くためのトリガーや、感情を動かす共感リアクションの方法、さらには“本音を引き出すタイミング設計”など、高度なテクニックが惜しみなく紹介されています。

特に印象的なのは、“黙って聞く”だけが傾聴ではないという点です。適切な相槌、目線の使い方、声のトーンなどを組み合わせることで、“この人にはもっと話したくなる”という心理が生まれ、信頼が深まるのです。

対象読者

書籍『キミが信頼されないのは話が「ズレてる」だけなんだ』は、単なる会話術の本ではありません。「ズレ」によって起こる誤解や不信感を解消し、円滑な人間関係を築くための実践的な指南書です。

本書は、以下のような悩みや課題を抱える人々にとって、とても役立つ内容となっています。

- 職場のコミュニケーションに悩む若手社員

- 部下との会話が噛み合わない管理職

- 営業・接客業でお客様との信頼を築きたい人

- 就職活動や転職活動中で面接対策をしたい人

- 自分の「伝え方」「質問の仕方」に不安がある人

それぞれの立場で、どのような場面に本書の内容がフィットするのか、以下で詳しく紹介していきます。

職場のコミュニケーションに悩む若手社員

社会人になりたての若手社員が最も戸惑いやすいのが、上司や先輩との会話です。話を聞いているつもりなのに「ちゃんと聞いてる?」と指摘されたり、自分では伝えたつもりのことが「ズレている」と受け取られたりする経験は、多くの人にとって身に覚えのあるものではないでしょうか。

本書では、こうした“ズレの発生源”を徹底的に分解し、そもそもなぜ会話がズレるのかを初心者にもわかる形で示してくれます。「話の前提が共有されていない」「あいまいな表現を使ってしまう」「確認のタイミングを逃している」といった典型的なミスを可視化し、対処法を具体的に提案してくれる点が特長です。

なかでも注目すべきは、「ズレリセット3カ条」や「聞きグセ」の作り方。これらは、会話における基礎動作ともいえるテクニックで、相手と認識をそろえる力を自然と育ててくれます。

部下との会話が噛み合わない管理職

経験を重ねて管理職になったとしても、「なぜ部下と会話がかみ合わないのか」と悩んでいる人は少なくありません。指示通りに動いてくれない、話の本質が伝わっていない、反応が薄い……。そうした状況の裏にあるのが、“ズレの構造”です。

部下とのコミュニケーションには、年齢差や経験値の違いによる前提認識の違いがつきものです。本書では、こうした「見えない前提のズレ」を埋める具体策として、「スタンスをそろえる」「話す前に確認する」「ピントが合う質問を使う」などが紹介されています。たとえば、「この報告は“事実の共有”なのか、それとも“意思決定”を求めているのか」といったスタンスの確認を最初に行うことで、会話の方向性を間違えずに済みます。

また、管理職が気をつけるべきは「話す量」より「伝わる順序」です。本書が示す「結論ファースト」「PREP法」「DECS法」などの構成術は、説明が長くなりがちなマネジャーの話を、端的に伝わりやすくするフレームワークです。こうした技術を使えば、「わかりづらい人」という印象から脱却し、部下からの信頼を得ることができます。

営業・接客業でお客様との信頼を築きたい人

営業職や接客業において、会話の一瞬のズレが契約や購買のチャンスを逃す原因になります。たとえば、お客様が「ちょっと考えさせて」と言ったとき、それを「脈なし」と捉えてすぐに引き下がってしまうのは危険です。本書では、こうした場面で使える“ズレをなくす技術”を多数紹介しています。

印象的なのが、「オウム返し」や「バックトラッキング」と呼ばれる復唱技術。これはカウンセリングなどでも使われるプロのコミュニケーション技術で、相手の言葉をそのまま繰り返すことで、「ちゃんと聞いてくれている」という安心感を相手に与えることができます。さらに、相手の心理的ハードルを下げる「ちなみに作戦」や、「雑談から確認にスムーズに移行するフレーズ」なども収録されており、どのタイミングでどう言えばいいのかが明確にわかります。

商品知識やセールストークよりも、“認識のすり合わせ”が信頼を作る——この考え方は、すべての営業・接客従事者にとって目からウロコでしょう。

就職活動や転職活動中で面接対策をしたい人

面接は“限られた時間内で自分をどう伝えるか”が勝負ですが、多くの人が「伝えたつもりなのに、伝わっていない」というジレンマを抱えています。本書は、そんな悩みを抱える就活生や転職希望者にとっても非常に役立つ一冊です。

特に注目すべきは、「脱線しない話し方」の章です。ここでは、「結論を先に言うPREP法」「簡潔に話すSDS法」「背景を説明してから提案するDESC法」といった、シーン別に使い分けられる話し方のテンプレートが紹介されています。これらを使えば、自己PRや志望動機を分かりやすく伝えることができ、面接官の印象にも残りやすくなります。

また、逆質問の場面で「それ聞いてどうするの?」と思われるような“ズレ質問”を避けるためのコツも紹介されています。相手が答えやすく、かつ興味を持ってもらえる質問を投げかける技術は、あなたの印象を大きく左右します。

自分の「伝え方」「質問の仕方」に不安がある人

「自分の話が長い」「うまく質問できない」と感じる人に共通するのは、話の“構造”を意識せずに言葉を並べていることです。つまり、話の整理や質問の組み立てに“型”がないため、ズレやすくなってしまうのです。

本書は、伝え方や質問の作法に明確な型を持ち込むことで、誰でも“伝わる会話”ができるようになる手法を解説しています。特に、「ズレ質問5つのパターン」や「質問の3大機能」は、独学では気づきにくい盲点をクリアにしてくれます。

また、「主語と述語を近づける」「抽象度の高い質問は往復させる」などのテクニックは、論点の焦点を合わせ、相手との認識ギャップを縮める実践的な方法です。これらを習慣化することで、話し下手・質問下手という悩みは確実に改善されていきます。

本の感想・レビュー

実践的でわかりやすい!

これは私のように「とにかく具体例を求める人」にとって、本当にありがたい本でした。特に驚いたのは、「すぐ真似できる会話のテクニック」が一つひとつの章に丁寧に詰め込まれていたことです。抽象的なアドバイスではなく、実際の現場でどのように言えばいいのか、どう動けば伝わるのかが、まるでトレーニングマニュアルのように展開されていて、読んでいてストレスがありませんでした。

これまで「会話力」や「伝え方」の本を読んでも、抽象論ばかりで「で、どうすればいいの?」とモヤモヤしていた私にとって、本書はまさに“答え”でした。すぐに使える42の方法のどれもが現実的で、しかも成果が見えるものばかり。職場の朝礼で1つ使ってみたら、さっそく反応が変わって驚きました。

「ズレ」の原因がよくわかった

正直、読んでいて何度も自分の過去の会話を思い出しては顔が赤くなるような気持ちになりました。それほど、本書に出てくる「会話のズレ」の例が、自分に当てはまるものだったからです。

私はこれまで、自分は比較的ちゃんと説明できるほうだと思っていました。でも、本書で指摘されていた「あいまいな前提」「反射的な返事」「スタンスの違い」によって、相手との間に微妙な食い違いが生まれていたことに気づかされました。思い返すと、「え?そういう意味だったの?」と何度も言われたことがあります。

著者の横山さんが挙げていたズレの3パターン、「反射」「思い込み」「知識不足」は、まさに私がやっていたことそのもので、深く反省しました。でも、だからこそ、読後は清々しい気持ちになれたというか、「これでやり直せる」という希望も感じました。

会話のテンプレが役立つ

私は営業職なのですが、プレゼンや社内報告で「話が長い」「何が言いたいのかわからない」と言われがちでした。本書で紹介されていたSDS法やPREP法を知ったとき、「これだ!」と雷に打たれたような気持ちになりました。

特にSDS法のように「論点→詳細→再論点」で組み立てる方法は、話し手の迷いをなくしてくれる構造になっていて、自信を持って話せるようになります。これまでは、つい話しながら考えてしまい、話が前後して混乱を招くことが多かったのですが、このテンプレートを覚えてからは、一貫性のある話し方ができるようになり、上司からの評価も上がりました。

本書の魅力は、こうした会話の「型」を単なる理論として紹介するのではなく、現場でどう使えば効果的かを明確に示しているところにあると思います。

マンガで場面がイメージしやすい

私は普段あまりビジネス書を読まないタイプなのですが、本書は漫画の構成が絶妙で、つい一気読みしてしまいました。というのも、最初のページから「これ、うちの職場の人と同じだ…」と思わせられるようなシーンがたくさん描かれていたからです。

会話の“ズレ”というのは目に見えない分、なかなか自覚しにくいもの。でも漫画になっていると、第三者の視点でその“ズレ”がどういう結果を生むのかがすごくリアルにわかるんです。「あ〜こういう言い方、私もしてる…」と感じる場面もあれば、「こんな言い方に変えるだけで印象が変わるのか」と学びになる場面もありました。

堅苦しい理論ではなく、共感ベースで自然に吸収できる構成だったので、読書が苦手な私でも最後まで楽しく読めました。

社内の「認識ズレ」が減った

この本を読んで、実際に職場のやり取りがかなりスムーズになりました。というのも、以前は報連相の場面で「え、それってどういう意味?」「それ、確認した?」といった“ズレ”が頻繁に起きていたのです。

ところが、本書で紹介されていた「確認グセ」を意識するようになってから、必要な情報を事前に押さえ、相手とスタンスを揃えて話すようになったことで、「伝わらない・伝えてない」のすれ違いが激減。報告する側もされる側も、無駄な手戻りや誤解が減って、生産性がかなり上がったように感じます。

自分自身も「言ったつもり」「分かってくれてるだろう」という甘えを改めることができましたし、部下とのコミュニケーションも確実に良くなりました。まさに“使えるビジネス書”です。

読んだその日から変化が出た

本を読んでこれほど早く実感できたのは、久しぶりのことです。私は広告代理店で働いている20代の若手社員ですが、日頃から上司とのやり取りが噛み合わないことに悩んでいました。特に、指示を受けたあとに「え、そうじゃなくて」と言われることが多く、何がズレているのかも分からないままでした。

でも、この本を読んでから「スタンス合わせ」の重要性に気づき、まずは「今日はどこまで決めたいですか?」「この内容、方向性としては合ってますか?」と確認を入れるようにしたんです。すると、上司からのフィードバックが具体的になり、私の受け取り方にも自信が持てるようになりました。

翌日からすぐに実践できたこの即効性は、本書の大きな魅力です。理論ではなく、現場で機能する“会話の整流化”テクニックが満載で、読む前と後で自分の対応が明らかに変わったと感じています。

「聞く姿勢」の大切さを再認識

私は普段、IT企業でエンジニアをしている30代男性です。人と話すこと自体は苦手ではなかったのですが、この本を読んで「聞くときの姿勢」が自分に足りなかったことを痛感しました。

特に印象的だったのが、「膝の向きが相手の信頼を左右する」というくだりです。今まではモニターを見たまま横目で返事をしたり、なんとなく話を流して聞いてしまうことが多かったのですが、本書を読んでからは意識的に体ごと相手に向けるようになりました。これだけで相手の反応が変わったのには驚きました。こちらが真剣に向き合っているという態度を示すだけで、相手も言葉を選びながら丁寧に話してくれるようになったのです。

聞く内容そのものも大事ですが、それ以上に「どんな態度で耳を傾けるか」が信頼に直結するという点は、私にとって最大の学びでした。

部下にも薦めたい一冊

マネージャー職として10人程度のチームをまとめています。実は、本書を読んだきっかけは部下とのミーティングで「うまく意思疎通が取れない」と感じたことでした。読み進めるうちに、問題は相手ではなく、こちら側にもあったことに気づかされました。

それ以来、チーム全体で“確認する文化”を取り入れるようにし、週次会議でも「前提」「目的」「ゴール」の明確化を徹底するようにしました。すると、不思議なことに会話の流れが一気にスムーズになり、タスクのズレや言い訳が減ったのです。

今ではメンバーにもこの本を薦めていて、新人教育の一環として「この本、必ず読んでおいて」と伝えています。ビジネスの現場で“ズレ”を最小限に抑えるということが、いかにチームの生産性や信頼に直結するかを、実体験として強く感じました。

まとめ

本書を通して得られる気づきや成長の方向性は、読者の立場や目標によってさまざまですが、いずれも「会話のズレを正す」ことで信頼関係を構築し、仕事や人間関係に好影響をもたらすという点で共通しています。

ここでは、読了後に得られる成果や次の行動、そして全体の締めくくりとしての考察をまとめました。

- この本を読んで得られるメリット

- 読後の次のステップ

- 総括

これらを順に解説していくことで、読者自身が「何を学び、どのように活かせるのか」を明確に掴める構成になっています。

今後の行動変容につなげていくためにも、ぜひ意識して読み進めてみてください。

この本を読んで得られるメリット

ここでは、この一冊を読むことで得られる主要な利点を項目別に整理して紹介します。

ズレのないコミュニケーション技術が身につく

本書で最も重要な学びは、相手との会話において“的を射た”やりとりをするための具体的な方法論です。たとえば、「前提の確認」「認識合わせ」「話の焦点化」などの技術を実践すれば、単なる意思疎通にとどまらず、相手の期待や状況まで正確に把握した対話が可能になります。これにより、「何を言っても誤解される」「会話が空回りする」といった悩みから解放され、相互理解を前提とした建設的な関係構築が可能になります。

職場や取引先との信頼関係を築ける

単に言葉を交わすだけでなく、「伝わった」と感じさせる力が高まるため、仕事上の関係性にも明らかな変化が表れます。たとえば、顧客との商談や上司への報告、部下との面談など、信頼性が問われる場面でも、誤解を最小限に抑えたやりとりができるようになります。結果として、信用される頻度が増し、「この人になら任せられる」という評価を得やすくなるでしょう。

会話の苦手意識が解消される

話が長くなってしまったり、言いたいことがうまく整理できなかったりすることで、「自分は話すのが下手だ」と感じていた人にとっても、本書は有益です。PREP法やSDS法といった構造化された話し方のフレームワークを活用すれば、誰でも論理的かつ簡潔な発言ができるようになります。結果的に、話すことそのものへの苦手意識が軽減され、自信を持って発言できるようになるのです。

話を「聞く力」が格段に向上する

相手の話を「聞いているつもり」が、実は「聞けていない」ことが少なくありません。本書は、プロのコーチやカウンセラーが用いる傾聴技術や聞き返しの技法(復唱やバックトラッキングなど)を取り入れており、それらを応用することで、聞く姿勢・聞き方そのものを改善することができます。これにより、相手の言葉の裏にある本音や意図を正しく読み取れるようになり、より深い信頼関係を築けるようになるでしょう。

信頼される話し方は、才能ではなく「仕組み」でつくることができます。

スキルは誰でも身につけられるからこそ、本書のような明快な理論と方法論が、多くの人に必要とされているのです。

読後の次のステップ

本書を読み終えたあとは、「なるほど」で終わらせず、日常に取り入れてこそ真の価値が発揮されます。

以下では、読後すぐに取り組める実践的なステップを4つご紹介します。これらを意識的に行動に移すことで、あなたの会話力と信頼構築力は飛躍的に向上します。

step

1習慣化したいスキルを1つに絞る

本書では42の実践メソッドが紹介されていますが、いきなりすべてを実行するのは現実的ではありません。まずは自分にとって最も効果がありそうだと感じた1つのスキルに絞り、それを1週間〜10日間かけて意識的に使い続けてみましょう。たとえば「話の前提を確認する」ことや、「主語と述語を近づける話し方」を1つだけ選ぶことで、無理なく行動を変えることができます。

step

2フィードバックを受け取る姿勢をもつ

改善のためには、自分一人で気づけない「ズレ」を周囲からの意見で知ることが必要です。本書の内容を実践しながら、同僚や上司、家族や友人に「最近、自分の話し方どう?」と尋ねてみてください。自分では伝わっているつもりでも、相手にはまだ曖昧に映っているかもしれません。勇気を持って意見を聞くことが、確実な成長に繋がります。

step

3話し方を可視化する

日々の会話で自分がどんな言葉を使い、どのタイミングでズレが起きているのかを客観的に振り返ることは、非常に有効です。たとえば、録音機能付きのアプリで自分の会話を記録したり、会話後に「話し始めたときの前提は共有できていたか」などをメモする習慣をつけると、改善点が具体化されます。言葉は形に残らないからこそ、見える化する努力が重要です。

step

4ロールモデルを観察する

社内外で「この人、話が分かりやすいな」「信頼されてるな」と感じる人物を意識的に観察してみましょう。その人がどのように相槌を打ち、どのタイミングで質問し、どんな言葉選びをしているかを分析することで、書籍で学んだスキルとの共通点や違いが見えてきます。学びを「他者の行動」と照らし合わせることで、自分の強化ポイントが明確になります。

総括

本書は、単なる会話術やテクニック集ではありません。表面的な話し方の技法にとどまらず、相手との「認識のずれ」を根本から見直し、信頼構築を可能にするための“実践的な認知コミュニケーションの教科書”と言えます。

現代のビジネス環境では、「聞く力」や「伝える力」は、技術として学ぶべき必須スキルになっています。ところが多くの人は、それを生まれつきのセンスや性格に依存しているため、誤解やすれ違いが発生し続けてしまうのです。本書ではそうした“暗黙の感覚”に、明確な言語と構造を与え、「ズレ」を防ぐ具体的な行動に落とし込んでいます。

なかでも特徴的なのは、誰もが陥りがちな「確認不足」「前提の省略」「抽象的すぎる質問」といったコミュニケーションの落とし穴を、論理的かつ体系的に解き明かしている点です。そしてそのすべてが、日常のあらゆる場面──職場、顧客対応、面接、家庭──で即座に活用できるよう設計されています。

また、「ズレの原因」を個人の性格ではなく、構造的なミスとして捉えている点も、多くの読者の心を軽くしてくれる要因でしょう。「自分の話し方が悪いのではなく、“ちょっとした確認”が足りなかっただけ」と気づければ、対人関係のストレスは一気に減少します。

本書は、若手からベテランまで、すべてのビジネスパーソンにとって、会話による信頼形成という最重要スキルを身につけるきっかけとなる一冊です。

すぐにでも試せる方法が満載なので、「読むだけ」では終わらせず、実践に移すことで、あなた自身の対話力が確実にアップデートされることでしょう。

会話が上手くなるおすすめ書籍

会話が上手くなるおすすめ書籍です。

本の「内容・感想」を紹介しています。

- 会話が上手くなるおすすめの本!人気ランキング

- 超雑談力 人づきあいがラクになる 誰とでも信頼関係が築ける

- 頭のいい人が話す前に考えていること

- 人は話し方が9割

- 話し方の戦略 「結果を出せる人」が身につけている一生ものの思考と技術

- 話し方で損する人 得する人

- 人を「惹きつける」話し方――口下手でも人見知りでもあがり症でも人生が変わる

- キミが信頼されないのは話が「ズレてる」だけなんだ

- 世界の一流は「雑談」で何を話しているのか 年収が上がる会話の中身

- ネガティブフィードバック 「言いにくいこと」を相手にきちんと伝える技術

- 会って、話すこと。 自分のことはしゃべらない。相手のことも聞き出さない。人生が変わるシンプルな会話術