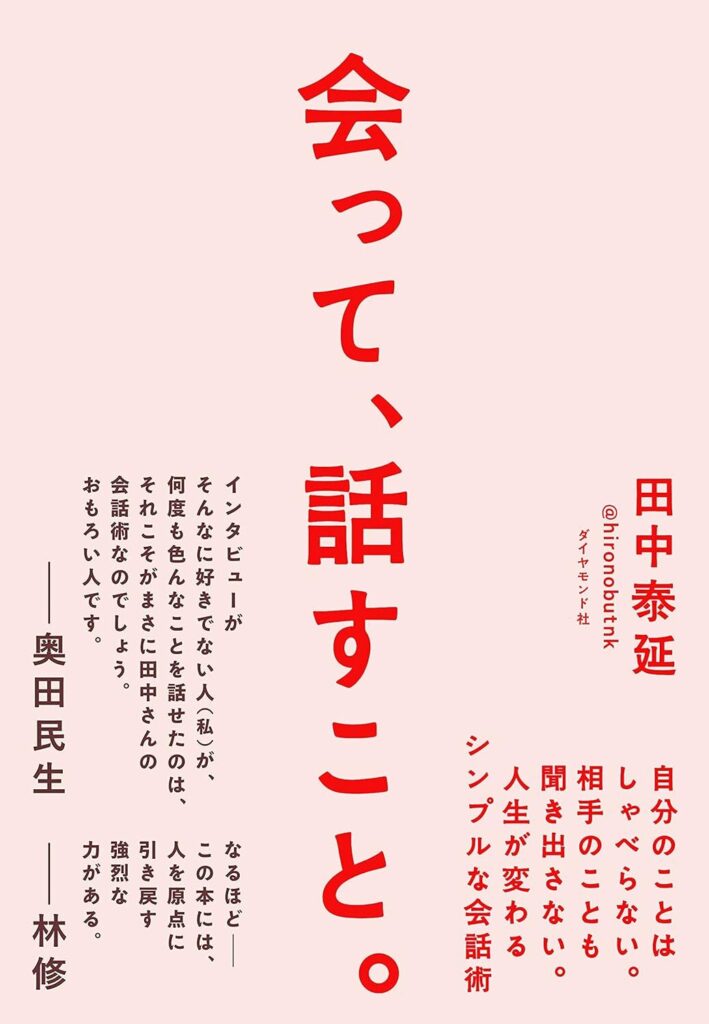

『会って、話すこと。 自分のことはしゃべらない。相手のことも聞き出さない。人生が変わるシンプルな会話術』は、一般的な会話術の常識をくつがえす一冊です。著者・田中泰延氏は、「自己開示」や「質問力」といったテクニックを手放し、互いの視線を“外の世界”に向けることで、会話が自然に続き、関係が深まる方法を提案します。

相手をコントロールしたり、自分を売り込むのではなく、ただ同じ景色や出来事を共有する——そのシンプルさこそが、人間関係を軽やかにし、心を豊かにするのです。

ユーモアあふれる語り口と豊富な実例で、会話に苦手意識を持つ人にもスッと届く内容になっています。

忙しい日常で、会話が義務や駆け引きになってしまっているあなたに。

ページをめくれば、対面で話すことの本当の楽しさと、忘れかけていた“人と人が向き合う幸せ”がよみがえります。

合わせて読みたい記事

-

-

会話が上手くなるおすすめの本 10選!人気ランキング【2026年】語彙力

「会話が続かない」「何を話せばいいかわからない」「もっと上手に人と話せたら…」そんな悩みを抱えていませんか?私たちは毎日、誰かと会話をしながら生活しています。友人との雑談、職場での報連相、初対面の人と ...

続きを見る

書籍『会って、話すこと。 自分のことはしゃべらない。相手のことも聞き出さない。人生が変わるシンプルな会話術』の書評

本の背景や狙いを理解するためには、まず作者の歩みや著作の骨子、狙い、そして世の中から支持を集める理由を順に押さえることが重要です。これらを俯瞰することで、作品がどういう立ち位置にあり、どんな価値を読者に与えてくれるのかが見えてきます。

以下の4つの視点で整理しました。

- 著者:田中泰延のプロフィール

- 本書の要約

- 本書の目的

- 人気の理由と魅力

この流れで読み進めると、作者像から内容のエッセンス、狙いの方向性、そして読者からの評価ポイントまで自然に把握できます。

著者:田中泰延のプロフィール

田中泰延(たなか・ひろのぶ/1969年生、大阪府出身)。早稲田大学第二文学部を卒業後、1993年に広告代理店・電通へ入社し、関西支社クリエーティブ局でコピーライター/CMプランナーとして約24年間勤務しました。象印マホービンやSSKなど、多様な企業広告の制作に携わり、短くも印象的な言葉作りと構成力を磨きます。

2016年に退職後は自称「青年失業家」としてフリーに転身。映画評論やエッセイなど長文コラムをWebで発表し、読者の支持を獲得しました。2019年には初の著書『読みたいことを、書けばいい。』がベストセラーに。

本書の要約

本書『会って、話すこと。 自分のことはしゃべらない。相手のことも聞き出さない。人生が変わるシンプルな会話術』は、世にあふれる従来型の会話術とはまったく異なる立場から書かれています。多くの会話術本が「自己開示を増やそう」「相手のことを引き出そう」というテクニックを説くのに対し、田中泰延氏はそれらの前提をやわらかく、しかしはっきりと否定します。

著者が提案するのは、会話の焦点を“あなた”でも“相手”でもなく、二人が共に見られる「外部の対象」に置く方法です。ここでいう「外部」とは、たとえば街角の面白い看板やニュース記事、観た映画、読んだ本、季節の変化など、自分や相手の内面ではないもの。お互いがそれを眺めながら話すことで、心理的な負担が軽くなり、自然体で笑い合える時間が生まれます。

本書は全5章構成で、「何を話すか」「どう話すか(入り口編)」「どう話すか(発展編)」「誰と話すか」「なぜ会って話すのか」という流れで解説。各章には、著者と編集者の今野良介氏によるユーモアあふれるダイアローグが挟まれ、机上の理論にとどまらず、実際のやり取りの空気感まで伝わってきます。また、会話に関する短いコラムが散りばめられており、著者ならではの視点で「笑い」や「距離感」について語られます。

単なる会話スキルの指南ではなく、「なぜ人は会って話すのか」という根本的な問いを出発点に、会話を通じて人間関係や幸福感をどう築くのかを考えさせる一冊です。

本書の目的

この本の狙いは、単なる会話のスキルアップではなく、「会って話すこと」そのものの価値を再発見させることにあります。特にコロナ禍以降、コミュニケーションの多くがオンライン化し、効率性や情報伝達の速さが重視されるようになりました。しかしその一方で、画面越しの会話では得られないものがあります。

例えば、同じ空間を共有したときの空気感や匂い、相手のわずかな表情の変化や間合い、偶発的に生まれるユーモアや発見――こうしたものは、文字や映像だけでは完全には伝わりません。著者は、こうした「非言語的で身体感覚的なやりとり」が、人間同士のつながりを豊かにするうえで不可欠だと強調します。

また、本書は会話を「自分の価値を証明するための場」や「相手を動かすための戦略的手段」としてではなく、「同じ景色を眺める時間」として捉えることを提案します。その姿勢は、相手を説得したり理解したりすること以上に、互いに心地よくいられる関係を築くための基盤となります。

人気の理由と魅力

本書が多くの読者から支持を集めている理由は、その文体と構成、そして現代的なメッセージ性にあります。文章は軽妙でユーモラスでありながら、観察力に基づく深い洞察を備えているため、単なる雑談や体験談の羅列にはなっていません。広告業界で培った「人の関心を引きつける視点」と「言葉の間の取り方」が随所に活かされ、文章そのものが一つの会話のように感じられます。

また、理論だけでなく、著者と編集者の対談や実際の会話例が豊富に盛り込まれており、読者は「この場面ではこういう返し方ができるのか」と具体的なイメージを持つことができます。こうした具体性は、実用書でありながら読み物としても楽しめる二重の魅力を生み出しています。

さらに、オンラインでの交流が日常化した現代において、あえて「会って話す」という行為を称賛し、その価値を再定義する姿勢が新鮮です。多くの人が忘れかけていた、対面ならではの偶然や感情の揺らぎを取り戻す呼びかけは、特に人付き合いに疲れを感じている層に強く響きます。

本の内容(目次)

本書は5つの章と、それぞれの間に挟まれたコラムや対話形式のダイアローグで構成されています。章ごとにテーマが明確で、基礎から応用、そして会話の本質に迫る流れになっています。

ここでは以下の項目に沿って詳しく紹介します。

- 第1章 なにを話すか

- 第2章 どう話すか(とっかかり編)

- 第3章 どう話すか(めくるめく編)

- 第4章 だれと話すか

- 第5章 なぜわたしたちは、会って話をするのか?

それぞれの章が、単なる会話テクニックではなく「人と向き合う姿勢」や「話すことの意味」を掘り下げているのが特徴です。

では順に見ていきましょう。

第1章 なにを話すか

この章の中心テーマは、「会話の核となる題材をどう選ぶか」です。著者の田中泰延氏は、まず現実的かつ容赦ない事実を提示します。それは「相手はあなたに興味がない」、そして「あなたも相手に興味がない」ということ。耳が痛い話ですが、この現実を受け入れることが、むしろ気楽な会話への第一歩だと説きます。

私たちは、初対面やそれに近い関係では「相手のことを知ろう」「自分のことを知ってもらおう」と頑張りすぎるあまり、会話が重たくなったり、不自然になったりします。しかし、本書が提示するのは、会話の主役を「お互いの内面」から「二人が一緒に見られる外部の対象」に移すこと。これは心理学でいう「共同注意(Joint Attention)」の概念に近く、人が同じ対象を共有することで、自然に心の距離が縮まるという原理です。

たとえば、共通で観た映画、街角で見かけた変わった看板、最近ニュースで話題になった出来事などは、どちらか一方の感情や事情に深く踏み込まずに話を広げやすい「外部の対象」です。このスタンスをとることで、相手のプライバシーを無理に暴かず、同時に自分のことを過剰にさらけ出す必要もなくなります。

加えて、著者は「おもしろい会話の土台は知識にある」と強調します。つまり、普段から読書や情報収集を怠らないことが、結果として会話の引き出しを増やすということです。知識は「会話の燃料」であり、それが尽きない限り、会話は長く心地よく続けられます。

第2章 どう話すか(とっかかり編)

この章では、会話を始めるときの工夫や第一印象の作り方に焦点を当てます。著者は、出だしで「関係ありそうで、なさそうなこと」を持ち出すのが効果的だと述べます。これは、一見無関係に見える話題が、少しずつ会話の本筋とつながっていく過程を楽しむ方法で、相手の好奇心をくすぐります。

また、本書のユニークな視点は「ボケ」と「ツッコミ」に対する分析です。一般的に、関西の笑い文化では、ボケ役が非現実的な発言をし、ツッコミ役がそれを否定して正すことで笑いを生みます。しかし田中氏は、「ツッコミは本質的にはマウンティングであり、上下関係を暗黙に作る行為」だと指摘します。ツッコミを多用しすぎると、相手が萎縮したり、会話が堅くなってしまう危険があるのです。

さらに、「会話に結論はいらない」という考え方も印象的です。ゴールを設けないことで、相手が自由に意見や感情を出せる余白が生まれます。「知らんけど」という関西弁も、この余白を生み出す便利なクッションになります。これは、自分の意見を絶対化せず、会話の柔らかさを保つ魔法のフレーズなのです。

第3章 どう話すか(めくるめく編)

中盤に差しかかるこの章では、会話をより深く、豊かに展開するための上級テクニックが語られます。特に重要なのは「他人の発言にどう返したか」が自分の人間性を映し出す、という指摘です。同じ言葉を受けても、それに対する反応やニュアンスが、その人の価値観や教養、思いやりの度合いを表してしまいます。

また、言葉は「細部」が命であることも強調されます。たとえば、「お疲れさま」という言葉も、声のトーンやタイミング、文脈によって受け取り方が大きく変わります。この「細部への感度」が、相手にとっての心地よさや信頼感に直結します。

さらに、著者は会話によって必ず生まれる「小さな傷つき」にも触れます。どんなに仲が良くても、言葉のすれ違いで心がチクっとする瞬間は避けられません。しかし、それを避けようとするより、上手に受け止め、流す力が大切だと説きます。

最後に、古代ギリシャ修辞学の「エトス(人格・信頼)」の重要性を再確認します。会話のテクニックだけを磨いても、人としての誠実さや信頼感が欠けていれば、言葉は空虚になってしまうのです。

第4章 だれと話すか

この章は、会話相手との関係性や距離感に関する実践的なアドバイスが中心です。まず「機嫌よく生きる」ことが前提条件として提示されます。機嫌が悪い状態では、どんなに話術があっても相手は心を開きません。

会話の始まり方や終わらせ方についても具体的な指針があります。例えば、相手がまだ話したがっているのに急に切り上げると不快感を与える一方で、ダラダラと続けると印象がぼやけます。適切な切れ目を見極めることが重要です。

また、人との距離感がおかしい相手—たとえば、急に深い話題に踏み込んでくる人や、逆に壁を作りすぎる人—への対応法も示されます。悩み相談にも種類があり、「解決を求める型」と「ただ聞いてほしい型」を見分けることが大切だと説かれます。

印象的なのは、「自分が楽しくなるリアクションを選ぶ」という視点です。これは相手を喜ばせるためだけでなく、自分自身の心の持ちようを整える効果もあります。

第5章 なぜわたしたちは、会って話をするのか?

最終章は、本書全体の哲学的な締めくくりとなります。田中氏は、オンライン会話の便利さを認めながらも、「顔を合わせて話すことの価値」を強く主張します。

人類の歴史を振り返れば、「話す」という行為は「書く」よりもずっと早くから存在してきました。文字は記録や伝達のための技術ですが、会話は人と人がつながり、文化や感情を共有するための原初的な行為です。

著者はまた、「出会いとは仕入れが他人と響き合った時」と表現します。つまり、日々の経験や学び(仕入れ)が、相手の中にも共鳴する瞬間に、本当の意味でのつながりが生まれるということです。さらに、異なる人が同じものを見ることの大切さも語られます。これは、単なる情報交換ではなく、価値観や感覚を共有する行為としての会話の本質です。

この視点は、文化人類学の「儀式的コミュニケーション」にも通じます。会って話すことは、単なる用件処理ではなく、関係性を維持し、強化するための社会的儀式なのです。

対象読者

本書は、会話が好きな人も苦手な人も、日常の対話の中で「何かうまくいかない」と感じている人にこそ読んでほしい内容です。著者・田中泰延氏は、広告代理店での長年の経験と多数の対談・インタビューを通じて、従来の「話し方のテクニック」や「聞き上手のノウハウ」とは異なる視点を提示しています。

本書は、特に次のような人に強く響く内容となっています。

- 自分を理解してもらおうとして疲れている人

- 他人を理解・説得しようとして苦しんでいる人

- 会話にテクニック以上のものを求めている人

- 会話を楽しみたい人、自然体で語りたい人

- 対面で会話する幸せを取り戻したい人

ここから、それぞれの状況においてどのような課題があり、本書がどのような答えを示してくれるのかを、具体的に掘り下げていきましょう。

自分を理解してもらおうとして疲れている人

人に理解されたいという欲求は、人間関係を築く上で自然なものです。しかし、会話の中で「わかってもらう」ことをゴールにすると、説明や自己開示が過剰になり、相手とのやり取りが一方通行になりがちです。この状態が続くと、聞き手にも負担がかかり、自分自身も「これだけ話しているのに…」という虚しさを感じます。

本書がこうした人にふさわしい理由は、「理解されることを目的にしない」という新しい視点を与えてくれるからです。著者は、「わたしのことではなく、あなたのことでもなく、“外部のこと”を話す」ことを提案します。これは自己表現の機会を奪うのではなく、むしろ自己アピールの重圧から解放し、より軽やかで自然な会話を可能にします。相手と共通の対象を介して話すことで、プレッシャーなく関係が深まり、結果的に「理解される」状態に近づくのです。

他人を理解・説得しようとして苦しんでいる人

相手を深く理解したい、説得したいという姿勢は、一見すると前向きで建設的に見えます。しかし、その実態は「自分が納得するために相手をコントロールする」ことになってしまう危険性があります。特に説得を目的とした会話は、相手の防衛本能を刺激し、心を閉ざさせることがあります。

本書がこうした人に適しているのは、「理解しようとしない勇気」という逆説的な方法を教えてくれるからです。著者は「関係ありそうな、なさそうなこと」を自由に語り合うことを勧めます。これは相手に踏み込みすぎず、心理的安全性を守る方法です。その中で信頼感が生まれ、押し付けではない自然な共感や同意が生まれます。説得という“結果”を急がない姿勢が、むしろ相手の心を開くのです。

会話にテクニック以上のものを求めている人

表面的な会話術やテンプレートは、短期的には役立ちますが、場面や相手が変わると機能しなくなることも多いです。特に、マニュアル通りの会話は、相手に作為的な印象を与え、心からの交流を阻むことがあります。

本書は、テクニックではなく「会話の土台となる価値観や態度」を磨くことに主眼を置いています。「ボケは現実世界への仮説」「ツッコミはマウンティング」「会話に結論はいらない」など、一見ユニークですが深い考察は、形式的なやり取りを超えた本質的な交流を促します。こうした視点を身につければ、どのような相手や状況でも自然体で会話ができ、応用範囲も広がります。

会話を楽しみたい人、自然体で語りたい人

多くの人は「会話を盛り上げなければならない」という思い込みから、無理に面白い話を探したり、オチをつけようとしたりします。しかし、その努力が義務感に変わると、楽しさは薄れ、疲労感ばかりが残ります。

本書がこのタイプの人に向いている理由は、「盛り上げようとしない会話の心地よさ」を教えてくれるからです。「機嫌よく生きる」や「自分が楽しくなるリアクション」といった姿勢は、会話を義務から喜びに変えます。共通の対象や体験を共有することで、沈黙すら自然な時間に変わり、相手と過ごすことそのものが楽しくなります。

対面で会話する幸せを取り戻したい人

オンラインやSNSの普及で、直接会う機会は減りました。しかし、実際に同じ空間を共有することで得られる微妙な表情、間合い、空気感といった非言語情報は、デジタルでは完全に再現できません。

本書がこの人にぴったりなのは、「なぜ私たちは会って話すのか?」という根源的な問いに答えているからです。「違う人と、同じものを見る」という経験は、オンラインでは代替できない深い共有体験を生みます。この価値を知ることで、忙しい現代人も対面の時間を意識的に取り戻す動機が生まれます。

本の感想・レビュー

肩の力が抜ける会話入門

読み進めるうちに、これまで会話に対して抱いていた「構え」が少しずつほどけていくのを感じました。私は人と話すとき、どうしても「面白いことを言わなければ」とか「場を盛り上げなければ」という意識が強くなり、無意識のうちに緊張してしまっていたのです。

しかしこの本は、その力みをやさしくほどいてくれるような内容でした。著者は、自分を飾ったり、相手を深く掘り下げたりする必要はないと言います。代わりに、目の前にある物事を一緒に見て、ただ共有すればいいと教えてくれるのです。

この「共有」という感覚は、想像以上に心地よいものでした。肩の力を抜いて相手と向き合えるようになり、会話が自然と長く続くようになったのです。読後、会話を始めるときに「頑張らなくていい」と思えるようになり、その安心感が表情や言葉にも表れるようになったと感じます。

「“外”に目を向けるだけで世界が変わる

本書で一番印象に残ったのは、「外部のことを話す」という考え方でした。自分や相手の内面に入り込みすぎず、視線を外に向ける。それは単なる話題選びのテクニックではなく、会話の質そのものを変える大切な姿勢なのだと気づかされます。

これまで私は、相手との距離を縮めるためには、できるだけ個人的な話を共有するほうがいいと考えていました。しかし、外にある共通の対象に焦点を合わせることで、不思議なほど自然に距離が縮まるのです。お互いが同じものを見て話すだけで、安心感や連帯感が生まれます。

この「同じ方向を見る」という感覚は、会話を無理に深めようとしなくても、自然に関係性を築くことができるという発見でもありました。今では、人と会うときにまず周囲や出来事に目を向ける習慣ができ、以前よりも気軽に会話を楽しめるようになりました。

“理解しよう”をやめたら、自然な対話が生まれた

私はこれまで、会話の中で「相手を理解すること」を無意識のゴールにしていました。相手の気持ちや考えをつかみ取らなければいけない――そんな思い込みが、自分を疲れさせていたのだと、この本を読んで気づきました。

著者は、相手を完全に理解しなくてもいいと言います。代わりに、同じ方向を向き、同じ景色や出来事を見ながら話す時間を大事にすればいいのです。この視点を持つと、不思議なことに相手の話に自然と耳を傾けられるようになり、自分の発言も肩の力が抜けていきます。

理解を目指すのではなく、共有を楽しむ。これは、長年「聞き上手にならなければ」と自分にプレッシャーをかけていた私にとって、まさに救いの言葉でした。おかげで、会話の中で感じるストレスがぐっと減り、自然体のやり取りが増えたと実感しています。

結論を急がず、話を“めくれる”楽しさ

読み進めながら、自分がいかに会話に「結論」を求めすぎていたかを思い知らされました。これまでは、話を始めたらきちんと落とし所を作らなければならない、そうでなければ意味がないと信じていたのです。しかし本書では、その固定観念を軽やかにほどくように、「会話には必ずしも結論はいらない」と語られます。

著者が描くのは、ゴールを設定せずに進む対話の風景です。まるでページをめくるたびに新しい景色が現れる物語のように、会話の中で話題や視点が移ろい、その変化そのものを楽しむ。着地点が見えないままでも、むしろその途中にこそ予期せぬ発見や笑いが潜んでいると教えてくれます。

さらに印象的だったのは「審査員になるな」という一節です。相手の発言を評価したり、正誤を判断することに意識を向けると、会話はたちまち窮屈になります。会話を勝負の場ではなく、響き合うための場として捉えると、話はゆるやかに広がり、残るのは温かな時間の感触だけでした。

“書く”じゃなく“話す”から始める発見

私は長らく、言葉はまず頭の中で形を整えてから発するべきだと考えていました。ところが本書は、その順序をあえて逆にすることを勧めています。「書く」前に「話す」。整っていない、生まれたての言葉を外に出し、相手の反応を受けながら形を変えていくプロセスこそが、会話の醍醐味だと説くのです。

この方法を想像すると、少し怖さもあります。言い間違いや言葉のもつれは、どうしても不完全に見えるからです。しかし著者は、その不完全さの中にこそ人間らしさや新鮮な発見が宿ると教えてくれます。対話の最中に生まれる微妙な言い直しや沈黙は、文章では再現できない「生きた時間」の証でもあります。

また、「吐露」という言葉の捉え方にも深く共感しました。それは心の奥を無理にさらけ出すことではなく、自然な流れの中でふと零れ出る思いや考えを相手に預ける行為です。この感覚は、確かに話すことでしか味わえないものでした。

オンライン対面を超える“会う”の体験

本書の「オンラインはなにがダメなのか」という章を読み、これまで漠然と感じていた違和感が明確になりました。画面越しでは、相手の視線のわずかな揺れや、呼吸のリズム、場の空気の変化といった微細な情報が、どうしても伝わりきらないのです。

直接会うと、言葉の前後に存在する非言語のやり取りが圧倒的に増えます。椅子を引く音やコーヒーの香り、笑いが広がる速度——こうした感覚的な情報が会話に厚みを与え、そこにいるだけで理解が深まるような瞬間を生み出します。著者はオンラインを否定しているわけではありません。ただ、「会う」ことでしか成立しない特別な回路があることを静かに思い出させてくれるのです。

その視点を持つと、人と会う予定が単なるスケジュールではなく、小さな冒険や発見の機会として輝きを帯びます。画面の中では味わえない余白や偶然性が、会話をより豊かにしてくれることを実感しました。

対話は“仕入れ”―共鳴する出会いの力

「出会いとは『仕入れ』が他人と響き合った時」という表現は、この本の核を捉えているように思います。人は日々の生活の中で、経験や知識、感情の断片を少しずつ集めています。それらは普段はただの蓄えですが、他人との会話でふと響き合う瞬間、まるで宝石のように輝き出します。

この「共鳴」は、相手に同意することや完全に理解することとは違います。むしろ、異なる背景を持つ者同士が、自分の中の何かと相手の中の何かが偶然に重なる瞬間です。本書はその偶然を引き寄せる方法を教えてくれます。それは、自分の知っていることを相手に押しつけるのではなく、あくまで並べ合い、眺め合う姿勢を持つことです。

結果として、その場限りでは終わらない関係性や、新たな視点が自分の中に芽生えます。この感覚を一度味わうと、会話は情報交換以上の意味を持ち始めます。

心がほどける、人間らしい会話の原点

最も印象的だったのは、「機嫌よく生きる」という言葉でした。それは表面的に明るく振る舞うことではなく、状況に左右されずに保たれる穏やかさのことです。この安定した態度は、会話の空気を和らげ、相手の緊張を静かに解きほぐしてくれます。

さらに、「エトスなき会話は虚しい」という指摘は、強く胸に残りました。どれだけ言葉が整っていても、その背後にある人柄や誠実さが欠けていれば、内容は空虚に響くのです。逆に、完璧ではない言葉でも、そこに相手を思う心が宿っていれば、深い余韻を残します。

そして、本書を通じて最も大きな気づきは、「違う人と、同じものを見る」という感覚でした。似ていない者同士が同じ対象を見つめ、そこに会話の軸を置く。この行為は、互いを無理に変えようとせず、それでいて確かなつながりを感じられる方法です。ページを閉じた後、その温かく静かな余韻が心に残り、次に誰かと会う日が待ち遠しくなりました。

まとめ

本書を締めくくるにあたって、その価値を多面的に整理しておきましょう。

理解を深めるため、ここでは以下の3つの視点から解説します。

- この本を読んで得られるメリット

- 読後の次のステップ

- 総括

これらの要素を押さえることで、本書のメッセージを単なる知識として終わらせず、実生活に活かすための道筋が見えてきます。

実践に移すための具体的な方向性も、自然と明確になるでしょう。

この本を読んで得られるメリット

ここでは、本書から得られる具体的な効用を順を追って見ていきましょう。

会話に対する心理的負担の軽減

多くの人は、会話中に「自分をよく見せなければ」「話題を切らしてはいけない」といったプレッシャーを感じます。本書のアプローチは、その重荷を取り除きます。自分を語らなくてもいい、相手を掘り下げなくてもいいというルールは、会話の場に余白を生み出し、精神的な緊張を和らげます。結果として、話す行為そのものが軽やかになり、構えずに相手と時間を共有できるようになります。

対人関係の質的向上

従来の会話術は、相手の心を動かすことや情報を引き出すことを目的にしてきました。しかし本書は、共通の外部対象に視線を合わせることで、相手との関係が自然に深まることを提案します。この方法は、無理に相手を理解したり説得したりしない分、信頼関係を損なうリスクが低く、むしろ長期的な良好さを保ちやすくなります。

自然体のコミュニケーションスキルの習得

「会話はスキルよりも姿勢が大切」という本書の核となる考え方は、コミュニケーションの質を劇的に変えます。表面的なテクニックに依存せず、互いに心地よく存在できる空気をつくる力は、プライベートでもビジネスでも有効です。特に、初対面や利害の絡む場面であっても、相手を警戒させない雰囲気づくりが可能になります。

会うことの本当の意味を再発見できる

オンライン化が進んだ現代では、「直接会う」価値が見えにくくなっています。本書は、その時間が持つ不可欠な要素――温度感、表情の機微、沈黙を共有する安心感――を改めて意識させます。単なる情報交換ではなく、相手と同じ空間を共有する行為そのものが、豊かな関係性の土台であることを実感できるでしょう。

この本の真価は、「何を話すか」や「どう話すか」よりも、「なぜ話すのか」を問い直させる点にあります。

心理学でいう「関係志向型のコミュニケーション」に近く、互いの内面を暴くよりも、安心できる共通基盤を築くことを重視する姿勢は、対人関係の持続性に直結します。

読後の次のステップ

本書を読み終えたとき、頭の中には多くの気づきが浮かび上がっているはずです。しかし、ただ理解しただけでは日常の会話は変わりません。ここから先は、その学びを実際の生活や仕事の中で生かしていく段階です。

以下では、読後に取り組むべきステップを順に紹介します。

step

1実際の会話で「沈黙」に慣れる

本書の考え方を試す第一歩として、あえて会話の間を埋めようとしないことが効果的です。最初は沈黙が不安に感じられるかもしれませんが、そこに耐えることで、相手が自分から話を広げる瞬間や、共通の話題が自然に生まれるきっかけを感じ取れるようになります。この沈黙への耐性は、相手との信頼関係を深めるうえで重要な要素です。

step

2外部の対象に焦点を合わせる会話を意識する

読後の実践では、自分や相手ではなく、第三の対象を中心に据えた会話を心がけます。たとえば、同じ景色を見ながら感想を述べ合う、美術館で作品について話す、同じニュース記事を一緒に読むといった方法です。このスタイルは、心理的な距離を保ちながらも共感を共有できる、非常に安定したコミュニケーションを可能にします。

step

3会話の「成果」を求めない練習

多くの人は会話に何らかの結果を求めがちです。しかし本書の実践は、その真逆を目指します。話しても特に結論が出ない、説得できない、何かを決めない――そうした会話をあえて楽しむのです。これにより、会話が「目的のための手段」ではなく、「時間を共有する行為」へと変化していきます。

step

4小さな成功体験を積み重ねる

読後は、大きな変化をいきなり目指すのではなく、1回1回の会話で「今日は自然体で話せた」「余計な質問をしなかった」という小さな達成感を意識します。こうした成功体験の積み重ねが、自分の会話スタイルを着実に変えていき、やがてそれが習慣となります。

行動科学の観点では、新しいコミュニケーションスタイルを定着させるには「反復」と「小さな報酬」が不可欠です。

本書の内容を日常に取り入れる際も、一度にすべてを実践するのではなく、無理のない範囲で試し続けることが、長期的な変化を生む最短ルートになります。

総括

『会って、話すこと。』は、現代のコミュニケーションに蔓延する「効率性」や「結果志向」から一歩距離を置き、人間らしい会話のあり方を取り戻すための提案書です。著者・田中泰延氏は、自分を売り込むことも相手を引き出すことも目的としない、第三の対象を介した会話の魅力を丁寧に語ります。そのアプローチは、単なる会話テクニックではなく、人生観や人間関係の哲学にまで踏み込んでいる点が特徴です。

本書を通じて明らかになるのは、会話とは相手を変えるための道具ではなく、互いが同じ方向を見て存在を共有するための時間であるということです。こうした視点は、SNSやオンラインコミュニケーションが主流となり、人とのやり取りが短く、即時的になりがちな現代において非常に新鮮であり、かつ深い意味を持ちます。

さらに、この会話術は相手の心を掘り下げることよりも、外の世界を一緒に見つめることを重視します。それは、人間関係の緊張や衝突を和らげ、安心感を伴う対話を可能にします。特に、自分や相手に関する情報をやり取りすることに疲れた人にとって、この方法は負担を減らし、自然体で関われるきっかけとなります。

総じて本書は、会話を「成果」や「目的」から解放し、ただ一緒にいる時間を味わうという、極めてシンプルでありながら忘れがちな喜びを思い出させてくれます。

読むことで、自分の中の会話への構えがほぐれ、人と向き合う際の心の余裕が広がっていく――そんな変化を促してくれる一冊です。

会話が上手くなるおすすめ書籍

会話が上手くなるおすすめ書籍です。

本の「内容・感想」を紹介しています。

- 会話が上手くなるおすすめの本!人気ランキング

- 超雑談力 人づきあいがラクになる 誰とでも信頼関係が築ける

- 頭のいい人が話す前に考えていること

- 人は話し方が9割

- 話し方の戦略 「結果を出せる人」が身につけている一生ものの思考と技術

- 話し方で損する人 得する人

- 人を「惹きつける」話し方――口下手でも人見知りでもあがり症でも人生が変わる

- キミが信頼されないのは話が「ズレてる」だけなんだ

- 世界の一流は「雑談」で何を話しているのか 年収が上がる会話の中身

- ネガティブフィードバック 「言いにくいこと」を相手にきちんと伝える技術

- 会って、話すこと。 自分のことはしゃべらない。相手のことも聞き出さない。人生が変わるシンプルな会話術