「会話が続かない」「何を話せばいいかわからない」「もっと上手に人と話せたら…」そんな悩みを抱えていませんか?

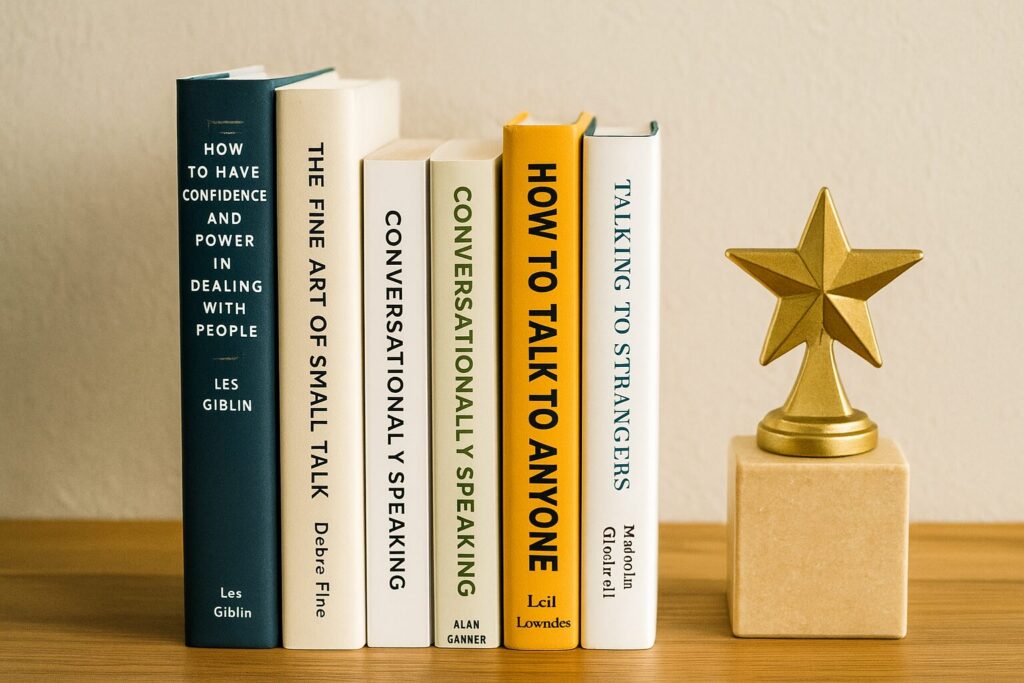

私たちは毎日、誰かと会話をしながら生活しています。友人との雑談、職場での報連相、初対面の人との自己紹介や商談など、場面に応じた会話力は、人間関係を築くうえで欠かせないスキルです。しかし、「うまく話せない」「緊張して言葉が出てこない」と感じる人は少なくありません。

ガイドさん

そんな悩みを解消する手助けになるのが、「会話術」に関する本です。

会話が上手な人には、ちょっとしたコツや習慣があります。そしてそれは、生まれ持った才能ではなく、知識と練習によって身につけられるもの。

初心者でもすぐに実践できるテクニックや、心理学に基づいたノウハウが詰まった良書が多数出版されています。

この記事では、口コミや評価が高く、多くの人に支持されている「会話が上手くなる本」をランキング形式でご紹介します。

読むだけで気持ちが軽くなり、「明日からちょっと話すのが楽しみになる」ような、そんな1冊に出会えるかもしれません。

人付き合いに自信をつけたい方、仕事でのコミュニケーションを改善したい方にもきっと役立つ情報です。ぜひチェックしてみてください!

読者さん

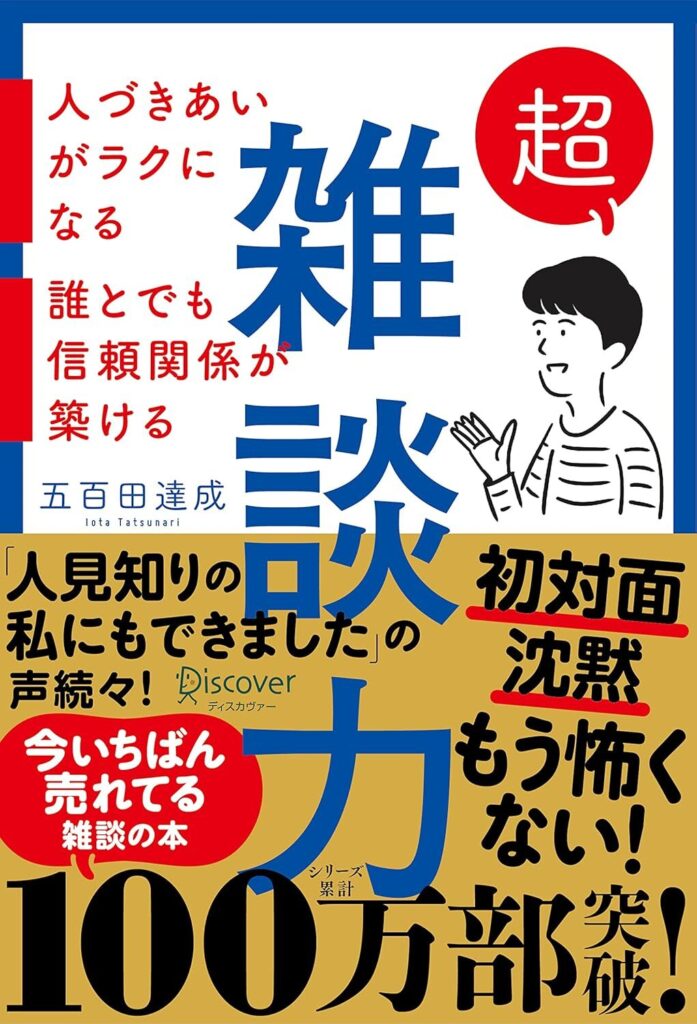

1位 超雑談力 人づきあいがラクになる 誰とでも信頼関係が築ける

現代社会では、家族や友人だけでなく、上司、取引先、ママ友、ご近所さんなど、さまざまな関係性の人々と“なんとなく会話をしなければならない場面”が頻繁に訪れます。そのとき、多くの人がぶつかるのが「雑談の壁」です。

雑談とは、情報交換でも、ビジネス的な議論でも、仲良し同士のおしゃべりでもありません。どこか距離感のある相手と、微妙な空気を読み合いながら進める、いわば“第3の会話”。

しかし、その独特なコミュニケーション様式を正式に学ぶ機会は、これまでほとんどありませんでした。

そんな中、累計100万部を突破したベストセラー『超雑談力 人づきあいがラクになる 誰とでも信頼関係が築ける』が、今大きな注目を集めています。著者は、心理カウンセラーでもあり、広告プランナーとしても活躍してきた五百田達成(いおた・たつなり)氏。コミュニケーションのプロである彼が、「雑談にだけ通用する特別な技術=雑談力」を体系的にまとめ上げたのが本書です。

続きを読む + クリック

この本がユニークなのは、決して「ウケる話術」や「盛り上げ方」を教えるのではなく、“雑談に対する構え方”そのものを変えることに重きを置いている点です。

例えば──

「雑談では、おもしろい話をする必要はない」

「天気や時事ネタは、じつは話が盛り上がらない」

「リアクションは“さ・し・す・せ・そ”より“あ・い・う・え・お”が効く」

こうしたアドバイスの数々は、常識を覆すように見えながらも、実際には非常に理にかなっており、誰にでもすぐに実践可能。各章では、NG行動とその改善例を具体的なセリフ形式で提示しており、まるで会話の練習帳のように使えるのも特長です。

章構成もシンプルで、以下の4つのステップで構成されています。

- 雑談の基本を学ぶ「7つのルール」

- 初対面で緊張しない会話法

- 知人やママ友との“微妙な関係”を円滑にする方法

- 職場・商談・ビジネスで信頼を得る話し方

それぞれの場面に合わせた具体的かつ実践的なアプローチが紹介されており、どこから読んでも役に立つ構成です。SNSやYouTubeでは「これを読んで雑談への苦手意識が消えた」「無理せず人と関係が築けるようになった」といったポジティブな感想が多数寄せられており、まさに“現代人の人づきあいバイブル”とも言える一冊です。

ガイドさん

もしあなたが、「雑談が苦痛」「人と話すのが怖い」「場の空気が読めない」と感じているなら、この本がその悩みに終止符を打ってくれるかもしれません。

読むだけで自然と気持ちがラクになり、話すことへの恐怖がほどけていく──そんな“言葉の魔法”を、ぜひあなた自身で体感してみてください。

本の感想・レビュー

これまで私は、雑談がとにかく苦手で、初対面の人やちょっとした知り合いと話すたびに、どこか気まずさを感じていました。うまく話さなきゃ、場を盛り上げなきゃと考えるほどに緊張して、結局どこか不自然な会話になってしまうんです。そんな私がこの本に出会って、一番衝撃を受けたのは、「雑談は普通の会話とは違う」とハッキリ断言されていた点でした。

今までは、仲の良い友達と話すノリか、仕事のようなかっちりした会話しか頭に浮かばず、「その中間」なんて想定してこなかったんですよね。でもこの本では、雑談はそれとはまったく異なる「第3の会話」だと定義されていて、なるほど、それならうまくいかないのも無理ないと、ものすごく納得できたんです。

さらに本書では、「雑談に適した話し方」=雑談力があるという前提のもと、実践的なルールがわかりやすく紹介されています。NG例とOK例が並んで載っているから、自分がどこで失敗しているのかが手に取るようにわかりました。読んでいくうちに「これならできそう」「この話し方なら試してみたい」と自然に思えるようになって、以前よりも会話を恐れなくなりました。今では、雑談の時間を「苦行」ではなく「試してみる場」として受け止められるようになった気がします。

他6件の感想を読む+ クリック

本書を読んで一番印象に残ったのは、「天気の話やニュースネタは雑談に向いていない」という指摘でした。それを見た瞬間、自分の今までの会話がまさにそれだったので、ドキッとしました。でも、読み進めていくと、その理由が明確に説明されていて納得感がありました。雑談は情報交換の場ではなく、気持ちや感情のやりとりこそが大切なのだと。この視点の転換は、私の中で非常に大きかったです。

本書では、ニュースや天気ではなく、エピソードや体験談といった“自分の中から出てくる話”を使って雑談することが推奨されています。しかも、それを面白く話そうとしなくていい、と明記されているのがありがたい。私はこのアドバイスを意識してから、相手との距離が少しずつ縮まっていくのを実感できています。

もともと、私は人と話すのが苦手なタイプではありません。どちらかというと、話し好きなほうだと思っていました。だからこそ、この本の冒頭で「がんばって面白い話をしようとするのはNG」とされていたのを見たとき、「え?それってダメなの?」と驚きました。

でも、読んでいくうちにその理由がどんどん明らかになってきます。雑談とは、一人が面白いことを披露する場ではなく、テンポよくラリーを続ける場なのだということ。この「ラリーを続ける」という発想が、私にとっての大きな気づきでした。

確かに、これまでの私は一人で話しすぎたり、自分ばかり盛り上がって空回りしたりといったことが多かったように思います。本書では、「会話はキャッチボールであるべき」ということが一貫して語られていて、そのバランス感覚が非常に重要であると感じました。今では、雑談においても「一方的に話すこと」より「つなぐこと」を大事に意識するようになりました。

読んでいて一番楽しかったのは、なんといってもNG例とOK例の比較です。というのも、NG側に書かれている内容が、まさに自分の普段の会話そのもので、「あ〜これやってたな…」と恥ずかしくなることばかりだったからです。

たとえば、「会話が途切れたら、無理に別の話題を探す」とか、「共通の知人を探して場を持たせようとする」といった行動。どれも、無意識にやっていたけれど、相手にとっては意外と気持ちが乗らない要因だったんだな、と気づかされました。

OK例は、それに対してとても自然な形で会話が続いていく方法が示されていて、何度も「これならやれそう!」と感じました。正直、自分を振り返るのはちょっと苦い作業でしたが、それと同時に、「こうすればいいのか!」という明確な道筋を示してくれる構成だったので、前向きな気持ちで読み進められました。

私は営業の仕事をしており、日々たくさんの初対面の方と接する機会があります。正直に言えば、これまで自己紹介のタイミングや雑談の入り口がとても苦手で、「この空気、どう乗り越えよう…」と焦ってばかりでした。

でもこの本に書かれていた「はじめまして」ではなく「こんにちは」と言うだけで印象が柔らかくなるというアドバイス、あれは目から鱗でした。ほんの少しの言い回しの違いが、その後の会話の空気に与える影響の大きさに気づき、日常でさっそく試してみたところ、想像以上にスムーズに会話が流れ始めたのです。

特に良かったのは、初対面で緊張をほぐすためのコツが体系的にまとめられていること。相手の話を引き出そうと躍起になるより、自分から少しだけ話し、その後また相手に戻すという流れが自然な雑談になるんだと学べました。この本は、表面的なテクニックではなく、人と人との間にある“微妙な空気”をどう扱うかまで教えてくれる、まさに実用書です。

私は以前、聞き上手になろうと意識しすぎて、「なぜそう思ったんですか?」「なぜそうしたんですか?」といった“WHY”の質問ばかりしていました。でもこの本を読んで、それが実は相手にとって心理的なプレッシャーになっていることに気づき、ハッとしました。

本書で提案されていたのは、“WHY”ではなく“HOW”で聞くという方法です。どうだった?どう思った?という聞き方に変えるだけで、会話がとても穏やかになり、相手の表情も和らいでくるのを実感しました。この違いは些細に見えて、実はとても本質的なポイントだったのだと思います。

さらに、本書では「気持ちのやりとり」が雑談の本質であると繰り返し強調されており、その姿勢がすべてのルールに通底しています。私自身、これまで情報や理由を聞き出すことが“コミュニケーション”だと思っていたのですが、そうではなく「共感をつくること」が会話の肝なのだと理解できたことが最大の収穫でした。

この本を読むまでは、「雑談なんて時間の無駄じゃない?」と思っていたタイプです。仕事は結果がすべて。会議での発言や実績で信頼されるべきだ、と考えていました。

しかし、本書の中で「雑談は信頼を築くための入り口」だという一文を読んだとき、自分の考えが浅かったと気づかされました。雑談は“どうでもいい話”ではなく、“関係性を構築する準備運動”なのだと。本書で紹介されているOKパターンのように、雑談の中で相手の気持ちに共感し、リアクションを丁寧に返していくことで、徐々に相手との距離が縮まっていくのを実感できました。

とくに仕事の現場では、情報や指示だけのやり取りでは築けない“人間的な信頼感”が必要になります。本書を読んで、そうした信頼関係の土台には、確かな雑談力があるのだと知ることができました。今では雑談を“軽視”するのではなく、“重視”しています。

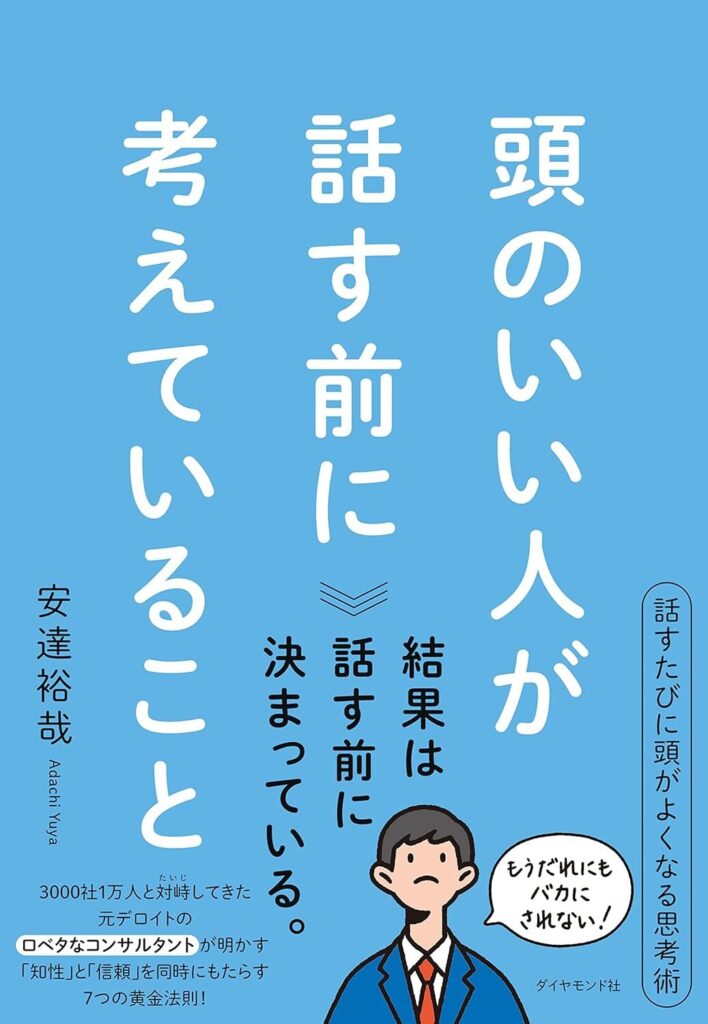

2位 頭のいい人が話す前に考えていること

「どうしてあの人の話は、いつもわかりやすくて記憶に残るのだろう?」

日常の会話やビジネスシーンで、そう感じたことがある人は少なくありません。頭のいい人が話すと、複雑な内容でもすんなりと理解でき、しかも印象が強く残る――この違いは、生まれ持った才能ではなく、話す前にどのように思考を組み立てているかにあります。

本書『頭のいい人が話す前に考えていること』は、単なる会話術やスピーチテクニックを紹介する本ではありません。心理学や認知科学、言語学などの研究成果をもとに、話し方を磨く前に思考の質を整えるという、これまでにないアプローチを提案しています。頭のいい人は話す前に必ず、情報の取捨選択を行い、相手の理解度や興味を想定しながら、伝える順序や言葉の響きを慎重に整えています。その結果、話の内容は無駄がなく、聞き手が知りたいことに的確に答えるものとなり、最後には記憶に残る一言で締めくくられるのです。

続きを読む + クリックして下さい

この本は、無意識のうちに損をしてしまう“話し方の癖”を見つめ直すことから始まります。そして、頭のいい人の話がなぜわかりやすいのかを科学的に解き明かし、相手の言葉を深く聞く力を養いながら、自分の考えを整理し、適切なタイミングで的確な言葉に置き換える方法を丁寧に解説しています。話すことを単なるアウトプットの技術と捉えるのではなく、思考を磨き、相手との対話を設計するスキルとして再定義している点が、本書の最大の特徴です。

例えば会議の場で、自分の提案を説明するとき、頭のいい人はただ意見を口にするだけではありません。相手がどの情報を求めているのかを先に想像し、不要な要素を取り除き、理解しやすい順序で言葉を並べ、一言で印象を残すように仕上げます。こうした思考のプロセスを繰り返すことで、発言には重みが増し、相手との信頼関係が深まっていくのです。

会話力を高めるために必要なのは、言葉数を増やしたり、表現を飾ったりすることではありません。話す前に一度立ち止まり、考えを整理し、伝える価値を研ぎ澄ませることが大切です。本書は、頭のいい人だけが密かに行っているその習慣を、誰でも実践できる具体的な形で教えてくれます。これを身につければ、誤解されることなく、会話がスムーズに進み、相手に深く届く言葉を選べるようになるでしょう。

ガイドさん

本書を手に取ることで、あなたは話す前に自然と考えを整える力を身につけ、仕事や人間関係において一段上の説得力と存在感を発揮できるようになります。頭のいい人が無意識に行っている思考のプロセスを、自分のものにできるチャンスがここにあります。

本の感想・レビュー

仕事の現場では、相手の状況を考えずに言葉を発してしまうことで、誤解や不信感が生まれることがあります。私の職場でも、上司が急いで指示を出すあまり、受け取る側が混乱してしまう場面が少なくありませんでした。この本に書かれている「相手の立場を踏まえて一呼吸置く」だけで、言葉がどれほど相手に伝わりやすくなるかを知り、これは組織全体の雰囲気を変える鍵になると感じました。

もし上司がこの本を読めば、部下への伝え方が変わり、指示がスムーズに伝わるだけでなく、職場全体のストレスが減るのではないかと思います。単なる自己啓発本を超え、ビジネスの現場に必須の一冊だと感じました。

他5件の感想を読む + クリック

これまで私は、感情が高ぶったときにすぐ言葉に出してしまうことが多く、後悔することがありました。特に家族や親しい友人との間では、思ったことをそのままぶつけてしまい、後から「なんであんな言い方をしたんだろう」と自己嫌悪に陥ることが何度もあったのです。

本書を読み、「話す前に感情を一度整理する」ことの大切さを知り、意識的に実践するようになりました。感情にまかせて話すのではなく、相手にどう聞こえるかを考えてから言葉を選ぶ。この小さな行動の変化で、人間関係のトラブルが減り、余計な後悔をしなくなりました。

読後、自分の中で「話す=感情を発散する行為」から、「話す=相手とつながるための行為」へと意識が変わりました。これまでの自分の習慣を見直すきっかけをくれた本であり、感情的な言葉で失敗を繰り返していた私には救いの一冊でした。

この本を読むまでは、会話のテンポを大事にするあまり、すぐに言葉を返すことが良いコミュニケーションだと思っていました。しかし、そのせいで思わぬ失言をしたり、相手の意図を誤解したまま話を進めてしまうことが多く、何度も後悔していました。

本書の「話す前に3秒立ち止まるだけで印象が変わる」という内容に出会い、実際に試してみたところ、その効果に驚かされました。立ち止まることで自分の頭の中が整理され、余計な一言を防げるだけでなく、相手の話をより正確に受け取れるようになったのです。

この習慣を取り入れてから、会話の質がぐんと上がり、以前よりも人間関係がスムーズになりました。「急いで話さなければならない」という思い込みから解放され、落ち着いて話せるようになったことが、私にとって大きな変化でした。

この本をきっかけに、家族との会話の雰囲気が大きく変わりました。以前は、家族同士だからこそ言葉を選ばずに話すことが多く、何気ない一言で相手を傷つけてしまうこともありました。特に親子の間では、感情的になってしまう場面が少なくありませんでした。

本書で学んだ「相手の気持ちを想像してから話す」という習慣を意識し始めてから、家族との会話が穏やかになりました。とくに子どもに対して、感情的に叱るのではなく、一呼吸おいてから言葉をかけるようにしたことで、子どもが以前よりも安心して話を聞いてくれるようになったのです。

結果的に、家庭内での雰囲気が和らぎ、以前よりもお互いを尊重し合える関係が築けたと感じています。仕事や外の人間関係だけでなく、最も身近な家族とのコミュニケーションにも良い影響を与える本だと思いました。

就職活動中の私は、面接の場面になるとどうしても緊張し、言いたいことがうまく伝えられないことが多く悩んでいました。頭の中に伝えたい内容はあるのに、言葉に出す段階でまとまりがなくなり、面接官に印象づけられないまま終わってしまう……そんな苦い経験を繰り返していたのです。

この本を読んでから、その悩みが大きく改善されました。著者が提案する「話す前に聞き手の立場に立って考える」という習慣が、面接の場において特に大きな効果を発揮しました。面接官が知りたいのは何か、私の答えのどこを重要視しているのか、話す前に立ち止まって考えることで、相手に届くような答えを組み立てられるようになったのです。

結果として、以前のように一方的に自分をアピールするのではなく、相手の質問に沿った形で自分の強みを示せるようになりました。この変化のおかげで、面接後に「話しやすかった」「伝わりやすい」と言われることも増え、就活に対する自信が格段に上がりました。単なる「話し方のテクニック本」とは違い、相手目線の思考を養える点がこの本の大きな魅力だと思います。

この本を読んで真っ先に思ったのは、「子どもが社会に出る前に、この内容を知っていたら人生がもっとスムーズになるだろう」ということでした。多くの学校教育では、「正しい言葉遣い」や「敬語」など形式的な話し方は学びますが、「話す前に考える」という根本的な習慣を身につける機会はあまりありません。

本書は、大人だけでなく、思春期の子どもにも読ませたいと思える内容です。たとえば、友達同士のトラブルや、先生とのすれ違いは、話す前に少し立ち止まるだけで避けられることが多いのではないでしょうか。本書を通じて「相手を思いやる一言の重要性」を知っていれば、子どものうちから良好な人間関係を築く力が育まれると感じます。

親として、子どもにただ「言葉は大事」と教えるだけでなく、この本を一緒に読むことで、親子で話し方を考えるきっかけにできると思いました。単に大人のビジネス書にとどまらず、人生の早い段階でこそ出会ってほしい本です。

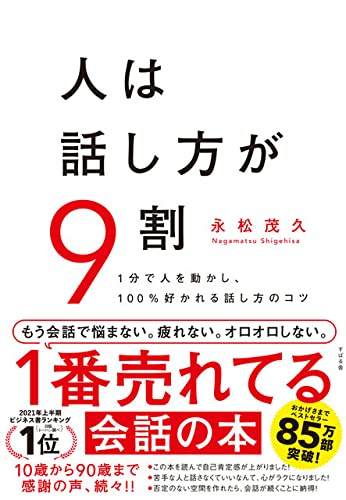

3位 人は話し方が9割

「話すのが苦手」「人前に出ると緊張する」「うまく言葉が出てこない」――そんな悩みを抱えたまま、日々の仕事や人間関係にモヤモヤを感じていませんか?

私たちは日常生活のほとんどを「会話」によって成り立たせています。ビジネスの現場ではプレゼンや営業トーク、プライベートでは家族や友人、恋人とのやりとり――人は誰しも、言葉を介して相手とつながり、信頼や共感を育んでいます。だからこそ、「話し方ひとつ」で人生の流れが大きく変わってしまうこともあるのです。

そんな悩みや葛藤に、温かく背中を押してくれるのが、永松茂久氏によるベストセラー書籍『人は話し方が9割』です。本書は2025年現在、累計148万部・シリーズ総計199万部という驚異的な売上を記録し、令和の5年間で最も売れた書籍として名を刻んでいます。書店のビジネス書ランキングでは3.5年連続1位、YouTubeやテレビなど各メディアでも紹介され、幅広い世代から圧倒的な支持を集めています。

続きを読む + クリックして下さい

本書の最大の魅力は、誰でもすぐに実践できる「話し方のコツ」が、専門知識なしで理解できるよう丁寧に解説されている点にあります。著者は、話し方のテクニックではなく、まず「聞く姿勢」や「心のあり方」に焦点を当て、「話す力はスキルよりもメンタルで決まる」と明言します。たとえば、会話が続かないと感じている人に対しては、「無理に話そうとせず、相手に9割話させる」という“拡張話法”を提案。難しいテクニックではなく、日常の会話で試せる考え方が多く紹介されています。

また、読み進めるうちに、「うまく話す」ことへのプレッシャーがスッと消えていくのも本書の特長です。人前で話すことが苦手だった著者自身の経験を交えながら語られる言葉の一つひとつに、読者は自然と共感し、「自分にもできるかもしれない」という希望を抱けるようになります。

「話すこと」が変われば、人間関係が変わり、仕事も家庭も、自分自身の未来も変わる――

そう信じられるようになる一冊。それが『人は話し方が9割』です。

ガイドさん

「話し方を学ぶ」と聞くと、アナウンサーや営業職のような“話すプロ”を思い浮かべがちですが、本書はむしろ、会話に不安を感じている初心者にこそ最適な一冊です。心理的な壁を取り除き、自然体で相手と向き合えるようになること。それが本書の真の目的です。

本の感想・レビュー

私は、普段会社で管理職をしている40代の男性です。部下との距離感や、ミーティングでのやりとりがうまくいかず、どこか自分の伝え方に問題があるのではないかと感じていました。そんなとき、書店でふと目に留まったのが『人は話し方が9割』でした。

読み進めると、「話し上手とは、聞き上手のことである」という考え方が何度も出てきて、強く心に残りました。それまで、自分の話し方をどう磨くかばかりに気を取られていたんです。上手に伝えることが目的になっていて、相手がどう受け取っているかには、あまり目が向いていなかったのかもしれません。

この本を通して、“聞く”という行為の大切さをあらためて実感しました。ただ相手の言葉にうなずくだけではなく、どんな表情で、どんなテンポで、どんな気持ちで聞くか。そのすべてが信頼関係に関わってくるというのは、日常の中では見落としがちな視点でした。

すぐに何かが劇的に変わったわけではありませんが、今では相手が話しているとき、自分がどう聞いているかを自然と意識できるようになったと思います。こうした小さな気づきが、これからの関係づくりに生きてくるのではないかと感じています。

他7件の感想を読む + クリック

私は本を読むのがあまり得意ではありません。特にビジネス書や自己啓発書は、難しそうな言い回しや長い説明が多い印象があって、何度かチャレンジしても読み切れないことがよくありました。

でも、『人は話し方が9割』は違いました。最初のページをめくってすぐに、「あ、これは自分にも読めそうだな」と思ったんです。全体的に文章がやわらかく、内容も身近な話題が多くて、難しい言葉や理論が出てこないので、肩の力を抜いて読み進められました。

文章のリズムも読みやすくて、章ごとにテーマがはっきり分かれているので、少しずつ読んでも内容が頭に入りやすかったです。話すことが苦手な人に向けた本ということで、内容もどこか寄り添ってくれるような優しさがあって、安心してページを進められたのが印象的でした。

普段あまり本を読まないという方にも、この本はすんなりと入ってくると思います。「読み終わった」という達成感もあり、久しぶりに本を読めたことが自信にもつながりました。

営業職をしている20代の男性です。お客様とのやり取りで、雑談が続かなかったり、気まずい空気になってしまうことが多く、会話に苦手意識がありました。話題が尽きると焦ってしまい、どう切り返したらいいかも分からなくなってしまうのです。

そんな中でこの本に出会い、「拡張話法」という考え方を知って、非常に助けられました。これは、相手の話を広げていくためのシンプルな技術なのですが、難しいテクニックではなく、自然に会話をつなげられるので実践しやすかったです。

特に印象に残っているのは、「相手に9割しゃべってもらう」という姿勢。これまでの自分は、沈黙を埋めるために一生懸命話さなきゃと思い込んでいたんですが、この考えを知ってからは、無理に話題を振る必要がないと思えるようになりました。

実際に仕事の場でも試してみると、会話が続きやすくなったり、お客様が自然と笑顔になる場面が増えてきたように感じます。完璧ではありませんが、「こうすればいいのか」と感じられる指針を得られたことが、自分にとっては大きな収穫でした。

子どもの学校の行事や地域の集まりなどで人と話す機会はあるのですが、もともと口下手で、会話が始まる前から緊張してしまうタイプでした。雑談の途中で沈黙が生まれると、自分が悪いような気がして、余計に不安になることもよくありました。

『人は話し方が9割』を読んで驚いたのは、「話し方を上達させたいなら、まず話しやすい人とだけ話せばいい」という内容でした。最初は意外に思ったのですが、それを読んだとき、どこかホッとした自分がいたんです。

無理に苦手な人と話そうとしなくていい。好きな人と、少しずつ会話を重ねていけばいい。そう思ったとき、会話というものに対するハードルがぐっと下がりました。

この本を読んだからといって、劇的に社交的になれたわけではありません。でも、人と話すことを以前ほど怖がらずに済むようになったと思います。話し方の本で、ここまで気持ちに寄り添ってくれるものは、他にあまりなかったように思います。

ビジネス書や自己啓発本を何冊か読んだことがありますが、どれも抽象的だったり、自分にはちょっと遠い話に感じてしまうことがありました。でも、『人は話し方が9割』は、どこか等身大の内容というか、自分の身の回りのことに置き換えやすいものが多くて、自然と心に残りました。

印象的だったのは、「言葉を変えることで、自分の人生の流れも変わっていく」というような考え方です。人と接するとき、自分がどんな言葉を使い、どんな気持ちで話すか。その小さな選択が、少しずつ自分の立ち位置や関係性を変えていくのだと感じました。

この本を読んでから、自分の言い方や、相手への接し方に対して少しずつ意識が向くようになりました。完璧を目指しているわけではありませんが、毎日の会話をちょっと丁寧にするだけでも、心持ちが変わってくるんですね。

難しい目標を掲げるわけではなく、日常の中の“話し方”を少し見直すだけで、気持ちが整ったり、自分に優しくなれる。そんな感覚を得られた一冊でした。

正直、自己啓発系の本って「読んでも実際には使えないことが多い」と思っていたのですが、この本はちょっと違いました。読み終えてすぐ、いつもの会話の中で自然と使える内容が多かったのが印象的です。

とくに、相手に9割話してもらうスタンスや、相手の表情に合わせたリアクションなど、取り入れるのに準備がいらないものばかりで、「読んだその日から試せる」感覚がありました。

実際に、職場で同僚と話しているとき、意識的に聞き役に回ったことで相手の表情が少しやわらかくなったような気がしました。まだまだ不慣れですが、それでも少し変化が見えるというのは大きな励みになります。

内容が具体的でシンプルだからこそ、動きやすい。そんな手応えを感じられた数少ない一冊です。

周りの人から「ちょっと怖い印象がある」と言われることが多く、何とかしたいとは思っていたのですが、自分では原因がよく分かっていませんでした。

そんな中で『人は話し方が9割』を読んで、「表情」「声のトーン」「リアクション」といった、目に見えない印象が会話に与える影響の大きさを知りました。なかでも、「聞くときの3つの表情」など、具体的にできることが紹介されていて、初めて自分の何が足りていなかったのかが明確になったんです。

少しずつ意識するようにしてから、同僚や先輩との会話もやわらかくなり、「最近、話しかけやすくなった」と言われるようになりました。自分では小さな変化だと思っていても、周囲の反応は確実に変わるのだと実感しました。

以前から常連のお客様との会話に苦手意識があり、話が盛り上がらなかったり、気を使いすぎて不自然な応対になってしまうことが悩みでした。

そんなときにこの本と出会い、読んでいくうちに「会話を広げようとする前に、まず相手の空気を感じること」が大切なんだと知りました。本の中で紹介されている「安心感から良い会話が生まれる」という言葉が、ずっと心に残っています。

それからは、まず笑顔で挨拶をすること、相手の話に丁寧に相槌を打つこと、無理に話題を提供しようとしないことなど、基本に戻るような気持ちで日々過ごすようになりました。

すると、自然とお客様の方から話しかけてくださる場面が増えて、距離感が少しずつ縮まってきたんです。人間関係を築くうえで「話し方」が土台になっているのだと、実感できた経験でした。

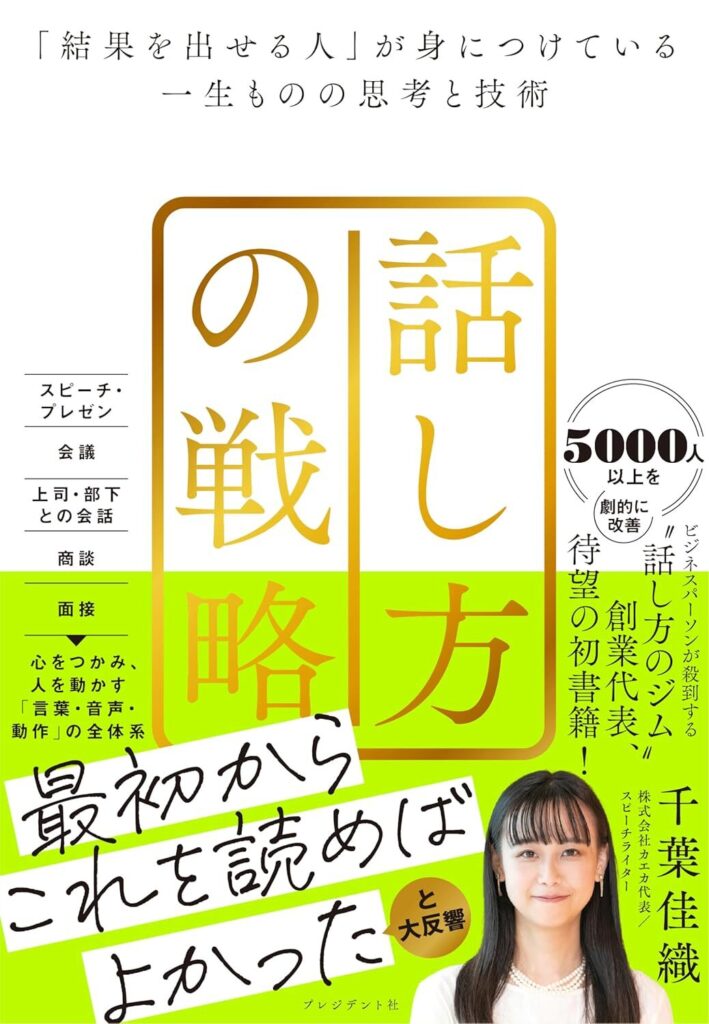

4位 話し方の戦略 「結果を出せる人」が身につけている一生ものの思考と技術

話すことに自信がありますか?

自分の言いたいことが相手に正しく伝わっていない。

プレゼンや会議で、どこか空回りしてしまう。

大事な場面で緊張して、言葉が詰まってしまう──。

そんな悩みを抱えるビジネスパーソンは少なくありません。

「話し方は才能ではない。必要なのは“戦略”だ」

そう語るのは、話し方トレーニングサービス「カエカ」の創業者であり、著者・千葉佳織氏。

本書『話し方の戦略 「結果を出せる人」が身につけている一生ものの思考と技術』は、彼女がこれまでスピーチライター・トレーナーとして培ってきたノウハウのすべてを凝縮した、まさに“人生を変える1冊”です。

続きを読む + クリックして下さい

千葉氏は、かつて自らも話すことに苦手意識を抱えていた「凡人」でした。しかし、高校時代に出会った弁論という競技を通じて、「話すことは戦略で上達する技術である」ことを実感。全国大会で3度の優勝、内閣総理大臣賞の受賞を経て、話すことを「才能」ではなく「設計」として捉える思考法を磨き続けてきました。

この書籍では、単なる話し方のハウツーを超えて、「言葉」「音声」「動作」の3方向から、伝える力をロジカルに高める方法を体系化。伝えたい内容をどう要約するか、話す順番や構成はどうあるべきか、どんなストーリーが共感を呼ぶか、事実の使い方や声の出し方、間の取り方、身体の使い方まで、再現性の高いスキルとして解説されています。

特に注目すべきは、本書が単なる理論やテクニックの寄せ集めではない点です。著者が手がけた有名経営者や政治家、さらには芦屋市長・高島崚輔氏の選挙スピーチなど、リアルな実例に裏打ちされた内容には説得力があります。実際に通用する「戦略」を学べるからこそ、読むだけで明日から自信が変わります。

さらにこの本は、話すことが得意な人にとっても、自分の表現を「型」として客観視し、さらに磨くためのツールになります。逆に、自己流でやってきたが成果が出ずに悩んでいる人には、自分の話し方を構造から見直せる“教科書”のような存在です。

ガイドさん

プレゼン、面接、商談、会議、祝辞……人生において「話す」シーンは避けられません。

だからこそ、その場をただ“乗り切る”のではなく、相手の心に届き、動かすことができるようになる「戦略」を持つことが必要です。

本書が提案するのは、まさにそのための新しいコミュニケーションの教養です。

本の感想・レビュー

これまで「話す」という行為をあまり深く考えたことがなく、伝え方はその人のキャラクターや経験によって自然に身につくものだと思っていました。私自身、話すのが苦手というわけではないものの、特別得意でもなく、話がまとまらなかったり、後から「あれは伝わっていなかったかもしれない」と後悔することがよくありました。

本書に出会ってまず驚いたのは、「話し方に戦略を持つ」という発想が当たり前のように語られていたことです。目的・対象者・言葉の選び方というように話を組み立てる「前提」が論理的に整理されていて、それまで曖昧だった自分の話し方に一本筋が通ったような感覚がありました。

話のうまさは感覚ではなく、準備と設計で作れる。そう気づけたことが、私にとって大きな変化でした。

他5件の感想を読む + クリック

本を読み進めるうちに、話し方というのは感情や気分の問題ではなく、きちんとした構造や意図によってコントロールできるものなのだと気づきました。今までは「自分は話すのが上手くない」「どうしてこの人は伝えるのが上手なのだろう」と漠然と感じるばかりで、その理由を考えたことはありませんでした。

ところが本書では、「伝える目的」「情報の順番」「相手に合わせた表現方法」といった要素が丁寧に分解されていて、言葉にできなかった違和感の正体がはっきりとわかるようになります。とくに、どこで話が伝わらなくなっているのかを自分自身で見つけ出すヒントが豊富にあり、まるで自分の話し方が可視化されたかのような感覚がありました。

それ以来、他人の話を聞くときも自然と構造を意識してしまうようになり、話を受け取る側としても以前より敏感になったと感じています。

仕事の中で、説明や報告をする機会が頻繁にあります。特に対外的な会話やチーム内での調整など、立場や目的が少し違うだけで、同じ話でも通じ方が全く違うことを日々感じていました。ただ、そうした「話し方の調整」について、明確な指針を持てずにいたのが正直なところです。

この本に出会ってからは、話す前の準備に自然と意識が向くようになりました。「相手は何を知っていて、何を求めているのか」「自分が話すことで、どんな行動や感情を引き出したいのか」と考える癖がつき、それが伝わり方に大きな違いをもたらしているように感じます。

そして意外だったのは、仕事の場面だけでなく、日常会話や友人・家族とのやりとりにもこの考え方が応用できることです。相手に伝えたいことを的確に、でも押しつけがましくなく話すことができるようになってきたと思います。日々のコミュニケーションに、落ち着きと手応えを感じられるようになりました。

著名人の話し方がなぜ印象に残るのか、以前はあまり深く考えていませんでした。ニュースや会見で「この人は話がうまいな」と思うことはあっても、その理由までは気に留めていませんでした。

この本には、オバマ元大統領や小泉進次郎氏、指原莉乃さんなど、多様な人物のスピーチが引用され、構成や言葉の選び方、表現の工夫について詳細に解説されています。その中で、「話し手がどこを意図的に設計しているのか」という視点が明確になり、それぞれの発言に込められた戦略的な思考を理解することができました。

実際の言葉やフレーズをそのまま取り上げ、どの部分がどう効いているのかを分析してくれているので、とても説得力があります。ただ理論を語るだけではなく、実例とセットで紹介されている点が、読者としてはとても理解しやすかったです。

話し方を改善したいと思って、いろいろな本を読んできました。でもどれも「こう話そう」「ここを意識しよう」というアドバイス止まりで、結局「本番の瞬間」に頼らざるを得ない状態は変わりませんでした。

この本では、話す前の段階――つまり準備の部分に重きが置かれているところが印象的でした。「話す目的」「相手の特徴」「構成の順序」などを事前に考え抜くことで、話すときの緊張が和らぎ、頭の中が整理された状態で話し始めることができるようになりました。

結果として、話の組み立てが自然になり、無駄な説明や回りくどさが減って、伝わりやすさがぐっと上がったように感じます。本書を読んで以降、「どう話すか」以上に「なぜ・誰に・どう伝えるか」に向き合うようになり、それが一番の変化でした。準備の精度が高まれば、話すときの自信にもつながると、実感しています。

普段、仕事ではあまり人前で話す機会は多くないのですが、社内会議やちょっとしたプレゼンの場面で、自分の話が伝わっていないと感じることがたびたびありました。何を話すかはある程度整理していても、相手の反応がいまひとつだったり、内容が意図通りに届いていないような空気感が残るのが気になっていました。

本書を読み進める中で、「話す内容以外の要素」、つまり声の出し方や間のとり方、立ち方やジェスチャーといった身体的な表現が、話の印象に大きく関係していることに改めて気づかされました。特に第6章から第8章にかけて、「非言語」がどれだけ説得力や信頼感に影響を与えるかが詳しく説明されていて、実際のシーンでの応用方法も具体的でした。

なかでも、「声の高低で感情の幅をつける」「聞き手との視線の合わせ方」など、見落としがちなポイントが丁寧に解説されていて、自分の話し方に足りなかった部分が少しずつ見えてきました。話す内容だけで勝負しようとしていた自分にとって、この非言語の重要性を再認識できたことは、大きな学びになりました。

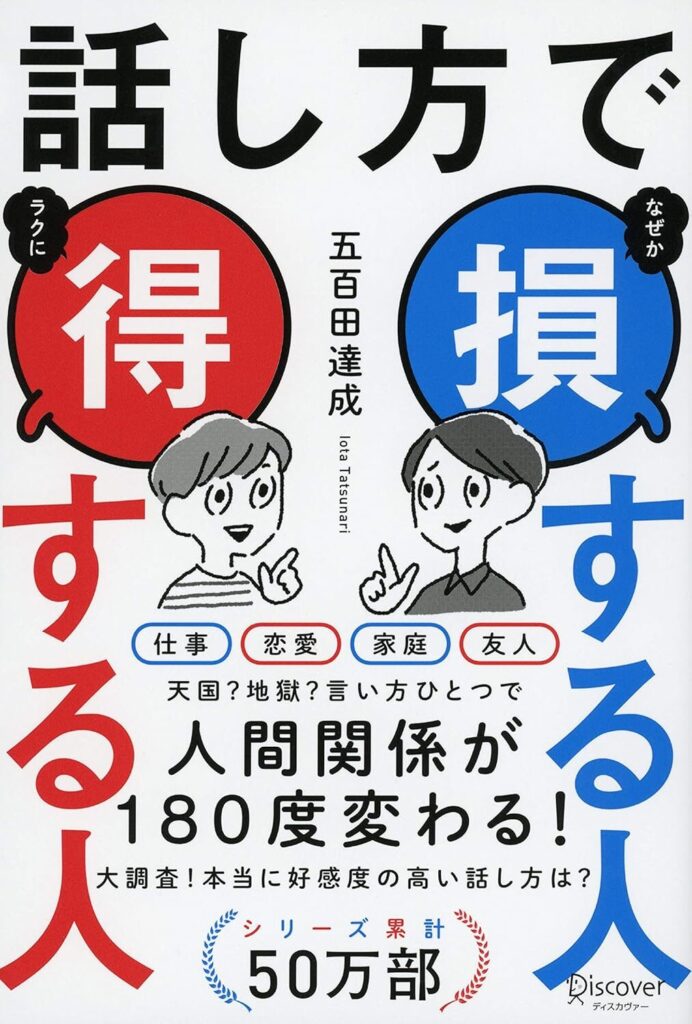

5位 話し方で損する人 得する人

「なんであの人は、誰とでもうまくやれるのだろう?」

同じ職場、同じ環境、同じような能力を持っているはずなのに、なぜか周囲から信頼され、頼られ、人付き合いもスムーズな人がいます。一方で、どこかギクシャクしてしまったり、会話の空気が冷めたりして、気がつけば“損”している人もいます。

この違いは、スキルや性格ではなく、実は「話し方」の違いかもしれません。

書籍『話し方で損する人 得する人』(著:五百田達成)は、「なぜか好かれる人」と「なぜか距離を置かれる人」の話し方を徹底比較しながら、その差を誰にでも分かるように明らかにしてくれる一冊です。しかも、すべての事例は“対比構造”で示されており、「これはNG」「これはOK」がひと目で理解できます。

続きを読む + クリックして下さい

たとえば──

・「沈黙が気まずい」と焦って無理に話し始めるより、「沈黙も会話のうち」と自然に構えるほうが好印象

・「要するにこういうこと?」と相手の話を要約するより、「そうなんだ」と最後まで聞く方が信頼される

・「そんなことないですよ」と謙遜して終わらせるより、「ありがとうございます」と感謝で受け取り話を広げる方が印象がよい

これらはすべて、誰もが無意識にやってしまいがちな“損する習慣”です。

著者の五百田達成(いおた・たつなり)氏は、元編集者・広告プランナーであり、現在は作家・心理カウンセラーとしても活動している「伝えるプロ」。そんな彼自身もかつては「話し方で失敗ばかりしていた」と明かしており、本書にはその実体験から得た“リアルで説得力のあるアドバイス”が詰まっています。

本書の大きな特徴は、以下の3点です。

- 実生活に即した44の具体例(家庭・恋愛・職場など)

- 好印象/悪印象をアンケート調査で数値化

- すぐに使える「言い換えフレーズ」も掲載

これにより、読者は“なんとなく感じていた会話の違和感”の正体に気づき、すぐに自分の話し方を改善するきっかけを得ることができます。単なるノウハウ集ではなく、「自分がどう見られているか」「どんな言葉が相手の心に届くのか」を、データと事例を通して丁寧に教えてくれるのです。

さらに、本書はシーン別(家庭・友人、飲み会・デート、職場・ビジネス)に章立てされているため、「今この場面で困っていること」をピンポイントで探しやすいのも特長です。

ガイドさん

コミュニケーションに悩む人はもちろん、「もう一歩、自分を成長させたい」と願う人にもぴったりの一冊。話し方は“才能”ではなく“技術”。そして技術は、誰でも学んで身につけることができます。

この本を読み終えるころには、あなたの言葉が、周囲の人たちの表情を変え、空気を和らげ、信頼を呼び込む“力”に変わっているはずです。今こそ、「話し方で得する人」への一歩を踏み出してみませんか?

本の感想・レビュー

日頃から、仕事でもプライベートでも会話には気を配っているつもりでした。だからこそ、本書の「相手が話し始めたら、まずは“聞き役”に徹する」という言葉には、思わずドキッとさせられました。

自分では「ちゃんと話を聞いている」と思っていたんです。でも実際は、相手の言葉をきっかけにして、すぐに自分の話にすり替えていたことが多かったと気づかされました。

たとえば、誰かが「この間、子どもが熱を出してね…」と話し始めたとします。そこで私は「あ、うちもあったよ!しかもインフルでね…」と、知らず知らずのうちに主語を自分に変えて話していたんです。もちろん、悪気はなかったのですが、相手からすれば「結局、自分の話をしたかっただけなのかな」と感じてもおかしくなかったと思います。

それ以来、相手の話が始まったら、すぐに口を挟むのをやめて、まずは黙って相づちだけで反応するように心がけています。そうすることで、相手がどんどん話してくれることが増えました。以前よりも「聞いてもらえた」と感じてもらえるようになったのか、自然と距離が近づいた気がしています。この本は、"話すこと"よりも"聞く姿勢"の大切さを、あらためて気づかせてくれました。

他5件の感想を読む + クリック

私自身、仕事柄たくさんの人と会話をする機会があり、特に初対面の相手に対しては「なるほどですね」「はい、そうなんですね」といった相づちをよく使っていました。何となく、「ちゃんと聞いてますよ」という印象を持ってもらえる言葉だと思っていたんです。

でも、この本を読んでハッとしました。実はその「なるほど」の連発が、かえって相手に“軽く流された”ような印象を与えていたかもしれないというのです。それを読んだとき、自分の過去の会話が頭に浮かびました。たしかに、相手が深刻な話をしているときでも、私は無意識に「なるほど…」と言っていたな、と。

言葉って、丁寧に使っているつもりでも、そのニュアンスまでは意識できていないことがあります。この本では、「共感を示したいなら、まずは無言でうなずく」「言葉を使うより、表情や間が大事」といったアドバイスもあって、なるほど…じゃなくて、本当に「目からウロコ」でした。

今は、無理に言葉でリアクションしようとせず、表情や仕草で反応することを意識しています。そのほうが、相手との心の距離が縮まっている感じがするんですよね。相づちひとつで印象は大きく変わるという事実に、あらためて言葉の重みを感じています。

「最近どう?」と聞かれて、つい「いやー、忙しいんだよね」と返してしまう。これ、私の定番の返答でした。自分では特に悪気もなく、むしろ「頑張っている自分」をちょっとだけアピールしているくらいのつもりでした。でも、この本に「“忙しい”は、相手を遠ざける言葉」とあって、自分のコミュニケーションスタイルに初めて疑問を持ちました。

確かに、相手が「忙しい」と言ってきたら、「じゃああまり長く話せないかな」「今、余裕なさそうだな」と思って、少し距離を置いてしまうことがあります。それを自分が言っていたとしたら…なるほど、相手も同じように受け取っていたかもしれません。

それ以降、「忙しい」という言葉はなるべく使わないようにしました。代わりに、「ちょっと慌ただしくしてるけど、なんとかやってるよ」とか「今週は予定が多くてね」と、柔らかい表現に変えています。すると、相手が「そっか、大変だね。でも体調は大丈夫?」と気遣ってくれたり、話が自然につながるようになった気がします。

「忙しい」は、状況を伝えるには便利な言葉ですが、使い方によっては関係を閉じてしまう危険もある。そんな気づきを与えてくれたこの本は、私にとってまさに“話し方の鏡”のような存在でした。

家族との会話って、なんとなくで済ませがちですよね。私も、結婚20年を過ぎて、夫との会話は最低限のやりとりに留まっていました。「今日何食べたい?」「お風呂先に入る?」みたいな事務的な会話ばかりで、笑い合うような場面はめっきり減っていたと思います。

でもこの本を読んで、「家庭こそ話し方が問われる場だ」と書かれていたのを見て、ドキッとしました。たしかに、外では気を遣って話しているのに、家族にはその気遣いが抜けていたかもしれません。

そこで少し意識を変えて、夫が話しているときに、ちゃんと目を見て相づちを打ったり、「うん、それは大変だったね」と一言添えるようにしてみました。すると、いつも無口だった夫が、自分から話を続けてくれるようになったんです。

特別な話題じゃなくても、ただ日々の出来事を共有するだけで、こんなに空気がやわらかくなるんだと実感しました。

“話し方”は、職場や外の世界だけじゃなく、一番身近な人との関係にも深く影響するものなんだと、しみじみ思います。この本をきっかけに、家庭の雰囲気も少しずつ変わってきている気がしています。

仕事でのコミュニケーション、特に上司への報連相は「結論から端的に伝えるのが大事」と思っていました。だから、「○○の件は対応済みです」「確認してOKでした」みたいに、一言で終わることが多かったんです。でも、この本を読んでから、そのやり方が必ずしも“良い報告”とは限らないことに気づかされました。

本書には、「結論だけ伝えると、相手が“なぜそう判断したのか”が見えず、不安を感じることもある」とありました。これにはハッとさせられました。実際、以前上司から「それ、どうしてそうしたの?」と聞かれて、「あれ?」と思ったことが何度もあります。

それからは、対応の経緯や、判断に至った理由を簡潔に添えるようにしました。すると、「よく考えて行動してくれてるね」と言ってもらえることが増え、自分自身も安心して報告できるようになったんです。報連相が、単なる義務ではなく“信頼の積み重ね”なんだと実感するようになりました。

この変化をもたらしたのは、ほんの少しの“話し方”の違いだけ。それだけで、人間関係や仕事の進め方が、こんなにもスムーズになるなんて驚きでした。

正直に言うと、私は「沈黙=気まずい時間」と思っていました。会話が途切れると「何か話さなきゃ」と焦ってしまい、ついどうでもいいことを話してしまったり、相手の話を途中で取って代わってしまったり。

そんな自分の癖に、なんとなく違和感を抱えながらも、どうしたらいいのかわからなかったんです。

この本に書かれていた「沈黙を怖がらない」「沈黙は信頼の証でもある」という言葉に出会ったとき、まさに目から鱗でした。

それからは、「無理に話すよりも、沈黙の余白を大切にしてみよう」と思うようになりました。沈黙の時間に、表情や空気の変化を感じられるようになったのは、自分にとって大きな進歩です。

会話って、言葉のキャッチボールだけじゃないんだと知ったのは、まさにこの本のおかげです。これまで怖かった「間(ま)」が、今では少しだけ心地よく感じられるようになりました。

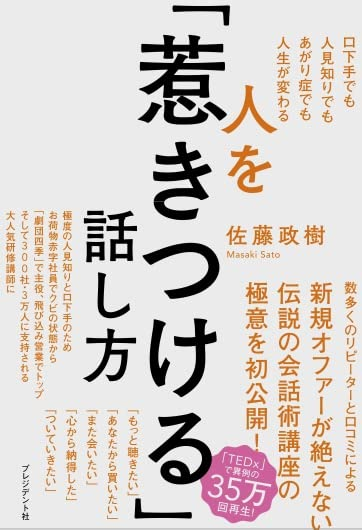

6位 人を「惹きつける」話し方――口下手でも人見知りでもあがり症でも人生が変わる

「もっと聴きたい」と言われる人になる──その方法は、才能ではなく“技術”だった。

人前で話すと緊張して言葉が詰まる。伝えたいことがうまく整理できず、相手に理解されない。プレゼンでも営業でも、自信を持って話せない。そんな「話し方」に関する悩みは、どんな職種・立場の人でも一度は抱えたことがあるのではないでしょうか。

話す力は、ビジネスの成果を大きく左右します。ときにプレゼンで受注を決め、ときに交渉で信頼を勝ち取り、日常的な雑談でも人との距離を縮めてくれる。つまり、「話し方」は、すべての人間関係を動かす原動力です。しかし、それを“生まれ持ったセンス”や“コミュ力の高さ”と誤解し、多くの人があきらめてしまいます。

そんな思い込みを根底から覆すのが、本書『人を「惹きつける」話し方』です。

続きを読む + クリックして下さい

著者の佐藤政樹氏は、かつて極度の人見知りで、営業成績も最低ランク。戦力外通告を受けるほどの「話せない側」の人間でした。しかし、演劇の世界で「伝えるとは何か」を学び直し、営業の現場で試行錯誤を重ねる中で、ある共通の法則を見出しました。それは、華麗な話術や技巧を身につけることではなく、「なぜ話すのか」「相手に何を届けたいのか」といった“想い”を、自分の言葉でまっすぐ届ける力です。

佐藤氏はその後、「劇団四季」で主役を務め、飛び込み営業で全国トップの売上を達成し、現在は300社・3万人以上のビジネスパーソンに「話す技術」を伝える研修講師として活躍中。TEDxの登壇動画は35万回以上再生され、多くの共感と称賛を集めています。

本書には、そんな著者が現場で体得し、研修で実証してきた「人を惹きつける話し方」のエッセンスが凝縮されています。話すことが苦手な人でも、再現性をもって実践できるよう、全6章で論理的かつ具体的に解説。話し方の誤解を解く「上手く話さない技術」から、実感を込めて話すための「発想」の持ち方、「書くこと」による準備法、相手を思いやる「聴く力」、イメージを喚起する伝え方、そして緊張を力に変える「見る意識」まで、一歩ずつ成長できる構成になっています。

ガイドさん

これは単なる“話し方の本”ではありません。自己表現に自信を持ちたい人、ビジネスで成果を出したい人、人生の選択肢を広げたい人すべてに向けた、「言葉で人生を変えるための指南書」です。

本の感想・レビュー

正直に言って、この本を読むまでは「話し方」とは練習と技術の世界だと思っていました。滑舌よく、構成よく、テンポよく。それが全てだと信じて疑いませんでした。でも、『人を「惹きつける」話し方』を読んで、自分のその考えがいかに表面的だったかを思い知らされました。

この本では、むしろ「上手く話そうとすること」が逆効果になることがあると断言しています。最初は信じられませんでしたが、読み進めるうちに「なるほど、だから伝わらなかったのか」と自分の過去の失敗の理由がクリアになっていきました。特に「別の自分を演じる必要はない」と何度も出てくるところで、自分の見栄や緊張の根本がどこにあるかに気づかされました。

今までの固定観念を、ひとつひとつ丁寧に剥がしてくれるような読書体験でした。まさに、話し方の「本質」に触れた感覚です。

他5件の感想を読む + クリック

私は子どもの頃から人前で話すことが苦手で、会議やプレゼンの場になると手汗が止まりませんでした。そんな自分にとって、この本は本当に希望そのものでした。

何よりも胸に響いたのは、著者・佐藤さん自身も極度の人見知りで、営業職では“戦力外通告”を受けた過去があるという事実です。それでも話し方を身につけて、劇団四季の主役まで務め、今では講演で全国を飛び回るようになったと知り、「ああ、自分にもできるかもしれない」と素直に思えました。

技術よりも「なぜ話すのか」という想いを大切にし、実感を持って話すことで心が通じる──そんな温かいメッセージが詰まっていて、ページをめくるたびに背中を押してくれるようでした。この本に出会えて、本当に良かったです。

営業職として働いている私にとって、この本は文字通り「武器」になりました。特に「発声より発想」という考え方が、自分のトークを一変させたのを実感しています。

これまで私は、商品の特徴や価格を明快に伝えることばかり意識していました。でも本書を読んでからは、まず「なぜ自分がこの話をするのか」、そして「なぜこの商品を勧めるのか」を自分自身で腹落ちさせたうえで話すようにしています。その結果、お客様の反応が明らかに変わりました。

さらに、自分の経験や感情と紐づけて話すことで、相手との距離がぐっと縮まりました。ただ情報を伝えるのではなく、自分の言葉で語るということの大切さを、初めて実感しています。読後すぐに成果を感じられる、非常に実践的な一冊です。

この本を読んでから、「話す」という行為に対する認識が大きく変わりました。これまで私は、説得力のある話し方とはロジックを積み上げることだと信じて疑いませんでした。でも、著者の佐藤さんが一貫して語っている「実感して語ることの重要性」に触れたとき、自分の話がいかに空っぽだったかを痛感しました。

本書には「心の底からの実感が、人を動かす唯一の力になる」と書かれています。そしてその実感とは、感情を爆発させるようなものではなく、自分の体験を腹の底に落として語る静かな強さだと知ったとき、目から鱗が落ちるようでした。

自分が本当に信じていることを、自分の言葉で、飾らずに話す。それが聴く人の心に届く──この当たり前のようでいて、実はできていなかったことに気づかせてくれたのが、本書でした。何度も読み返しながら、自分の話し方を一から作り直したいと思っています。

ライターとして文章を書く仕事をしている私にとって、「話す技術の本」に「書くことの重要性」がこれほど丁寧に語られているとは、まったくの予想外でした。でも読み終えた今では、「話すために書く」というアプローチが極めて論理的かつ効果的であることが、腑に落ちています。

特に印象的だったのは、言葉を整理し、思考を明確にするために「まず書く」という習慣が、話す技術の土台になるという点です。話し下手な人こそ、まず頭の中にある思考や感情を言語化し、その上で話す準備をする。これは、私自身が文章を書くときに無意識にやっていたプロセスでもあり、「話すこと」と「書くこと」が、ここまでつながっているのかと驚かされました。

さらに、本書には初級者でも実践しやすいテンプレートが紹介されていて、書くことに苦手意識を持つ人でも取り組めるように設計されています。話す技術を学ぶうえで、まさか「書く」ことがこれほど核心的な位置にあるとは……。この一冊を読んで、まさに“発想の転換”を味わいました。

私はもともと、人前で話すことが本当に苦手で、仕事の会議でもプレゼンの場面でも、いつも緊張で声が震えていました。そんな自分を変えたくてこの本を手に取りましたが、予想以上にすぐ実践できて、しかも効果があったのが驚きでした。

特に第6章にある「見る意識」を育てるためのワークが、私にとって大きな転機になりました。「見られている」ことを意識するのではなく、「見ること」に意識を向けるという発想は、私にとって完全に新しいものでした。これを意識して話し始めると、不思議なくらい緊張がやわらぎ、相手の顔をしっかり見て話せるようになったんです。

他にも「ゼロ幕」など、演劇の現場で使われている技法が紹介されていて、実際のプロの世界から学べる内容も盛り込まれていました。実用的で、なおかつ心のあり方まで整えてくれるようなこの一冊は、まさに私にとって“話し方の処方箋”でした。

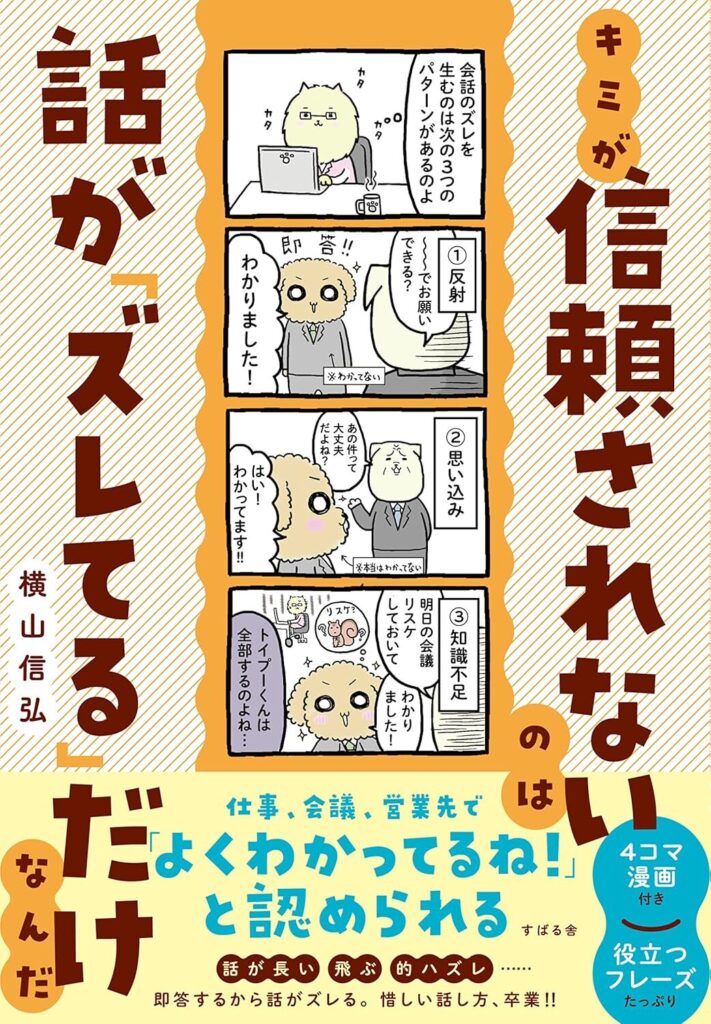

7選 キミが信頼されないのは話が「ズレてる」だけなんだ

「ちゃんと説明したのに、なんで伝わらないんだろう」

「言われた通りにやったのに、『違う』って言われた……」

「なんとなく、いつも会話が噛み合わない気がする」

そんな経験、あなたにも心当たりがあるのではないでしょうか。

私たちが日々の職場や家庭、人間関係の中で感じているストレスの多くは、実は“会話のズレ”が原因です。そしてそのズレが、知らないうちにあなたの評価を下げ、信頼を遠ざけている可能性があります。

『キミが信頼されないのは話が「ズレてる」だけなんだ』は、こうした現代人の悩みに対して、「確認」「聞き方」「話し方」という3つの実践スキルを通じて解決策を提示してくれる、まさに“信頼構築のための処方箋”です。著者は、数百社以上にコンサルティングを行ってきた横山信弘氏。現場主義を徹底し、数値と行動に裏打ちされた提案で多くの企業を改善に導いてきた彼だからこそ、単なる理論に終わらない“使えるノウハウ”を提供できるのです。

続きを読む + クリックして下さい

本書の中で横山氏は、200〜300人規模のオンラインセミナーで集めた「職場で感じるストレス」の声を分析し、その圧倒的多数が“会話のズレ”に関するものであったことに着目します。若手社員は「話が途中で遮られる」「言ったのに伝わっていない」と悩み、マネージャー層は「部下が本質を理解していない」「認識のズレが多すぎる」と感じている。この双方の意識のギャップこそが、“信頼されない原因”なのです。

では、どうすればズレは防げるのか?

答えは、決して難しいことではありません。

横山氏は「42の簡単で効果的な方法」を紹介し、だれでもすぐに実践できるよう丁寧にガイドしてくれます。たとえば、聞き返しの「バックトラッキング」や、言葉の曖昧さを取り除く「指差呼称」。また、話の枠組みを整えるPREP法・SDS法・DESC法などのテンプレートを使えば、話が長くなっても要点がズレにくくなります。

さらに、“確認”の重要性を強調する本書では、「たった一言、確認するだけで信頼関係は変わる」と繰り返し説いています。「ちなみに作戦」のような心理的ハードルを下げる技術や、「膝を相手に向ける」といった非言語的メッセージも盛り込まれ、テクニックだけでなく“心のあり方”にも配慮された内容です。

信頼関係を築くとは、目立つ成果をあげるよりも、むしろ日々の会話での小さな“ズレ”をなくすこと。その積み重ねが、「あの人、わかってるな」と評価される人間になる鍵なのです。

ガイドさん

本書は、職場でのやりとりがうまくいかずに悩んでいる若手社員はもちろん、部下指導に苦労している管理職や、営業・接客でお客様と良好な関係を築きたいと考えている方にとっても、大きなヒントとなるはずです。

就職・転職活動中で「伝え方」に自信がない人、自分の会話力を客観的に見直したいと感じている人にも最適です。

本の感想・レビュー

営業を15年近くやってきて、それなりに場数も踏んできたつもりです。でも最近、どうもお客様の反応が鈍い。笑顔で話を聞いてくれているのに、提案が刺さらない。相づちもあるのに、商談が進まない。「聞いてくれているはずなのに、何かがズレてる」──そんな違和感が拭えないまま、もやもやしていました。

そんなときに手に取ったのがこの本です。「ズレる原因は“前提の食い違い”」という一文に、思わずページをめくる手が止まりました。これまで私は「自分の説明が足りないのでは」と考えていたのですが、実はそもそも相手と“話している土俵”が違ったというケースが多かったのです。

印象に残っているのは、「スタンスを合わせる」ことの重要性。これはまさに営業に直結する話で、相手が今何を求めているのか、どんなテンションで話しているのか、それをきちんとつかんだ上で話を進めなければ、どれだけロジックを重ねても響かないのだと痛感しました。

最近では、お客様と会話を始める前に「今日はざっくり方向性をすり合わせられたらと思ってます」などと、一言スタンスを示すようにしています。その小さな心がけだけで、話の流れが驚くほどスムーズになりました。

他5件の感想を読む + クリック

正直に言うと、私は入社してからずっと「ちゃんと聞いてる?」と言われ続けてきました。頷きながら真剣に話を聞いているつもりでも、上司の表情はどこか不安げ。指示どおりにやったつもりでも、「そうじゃないんだよね」と修正が入る。どうしてこうなるのか、当時の私は全くわかっていませんでした。

そんな中で出会ったのが、この『キミが信頼されないのは話が「ズレてる」だけなんだ』でした。本を読み進めていくうちに、私は「聞く」という行為がとても浅かったことに気づきました。単に話を黙って聞くだけでなく、理解した内容を“確認”して共有することが大切だったんです。

特に役に立ったのは、「ピントを合わせる質問」の仕方と、「確認のタイミングを見極める」章です。上司に何かを指示されたときは、「つまり、こういうことですよね?」と要点を簡潔に返すようにしただけで、評価が大きく変わりました。

以前は“頼りない”と思われていた私が、今では「安心して任せられる」と言ってもらえるようになりました。この本のおかげで、自己認識と他者評価のギャップが埋まりました。

コロナ以降、完全リモートでの勤務に移行してからというもの、テキストでのコミュニケーションが主になりました。最初のうちは問題なかったのですが、だんだんと「思ったように伝わらない」「返信がズレている」といったズレが積み重なり、仕事が進みにくくなることが増えていました。

本書には、口頭だけでなくテキストにも応用できる技術が満載です。特に「主語と述語を近づける」「ぼんやりした表現を避ける」「確認を前提に書く」といった文章テクニックは、まさに自分が求めていたものでした。

たとえば、以前は「〇〇、どうでしょうか?」のような抽象的な質問を投げがちだった私ですが、今では「〇〇のA案とB案について、それぞれ懸念点を共有いただけますか?」と、より具体的かつ読み手が答えやすい表現を意識するようになりました。

その変化によって、返信スピードも早まり、相手からの認識違いも減ったように感じます。リモート時代のビジネススキルとして、すべてのビジネスパーソンに読んでほしい一冊です。

正直なところ、私はこれまでビジネス書がちょっと苦手でした。文章ばかりで堅苦しくて、読んでもなかなか頭に入ってこないことが多かったんです。だからこの本も「ズレって何?」と半信半疑で読み始めたんですが、冒頭からいい意味で裏切られました。

何が良かったって、4コマ漫画です。あれが秀逸でした!「あ〜いるいる、こういう人!」っていう“あるある”がストレートに伝わってきて、説明が始まる前にすでに納得してる自分がいるんですよね。文字だけじゃなくて、視覚でイメージできるからすっと理解できるんです。

たとえば、誰かが途中で話を遮られるシーンとか、「ちゃんと話聞いてる?」と責められる場面など、目で見てイメージできるから、自分のこととして置き換えやすい。そこから先の章でのテクニック説明にも、自然と入り込めました。

しかも、それがただの“おもしろ要素”で終わってないのがこの本のすごいところ。4コマをフックに、文章パートできっちり理論や対処法が説明されているので、すごく頭に残るんです。ビジネス書が苦手な人こそ、ぜひ読んでほしいと思いました。

部下とのやり取りに違和感を抱いていたのはここ数年のことです。「ちゃんと聞いているつもりなんだけど」と自分では思っているのに、部下が遠慮したり、自分の思いが伝わっていないと感じる場面がしばしばありました。どうしたものかと悩んでいた矢先、この本のタイトルが目に留まりました。

最も印象的だったのは、「座り方が9割」という言葉です。聞く姿勢、つまり身体の向きやアイコンタクトといった非言語コミュニケーションが、相手の心理に強い影響を与えることを忘れていたと反省しました。

本書では、「膝を相手に向けて座る」などの具体的なアドバイスが紹介されており、単に内容を聞くのではなく、相手に“聞く気がある”ことを伝える姿勢が重要だと気づかされました。実践してみたところ、部下が明らかに話しやすそうにしてくれるようになり、会話の密度が深まったのを実感しました。

リーダーは話す技術だけでなく、“聞く姿勢”にも責任を持つべきだと、あらためて思い知らされました。

私は普段からロジカルシンキングを重視する職業柄、話すときもできるだけ結論を先に伝えるよう意識してきました。ただ、相手によっては納得してもらえず、最後まで聞いてもらえないこともしばしば。説明の順序にずっと悩んでいたんです。

本書で紹介されていた「PREP法」は、その悩みを明確に解消してくれました。Point(結論)→Reason(理由)→Example(具体例)→Point(再提示)という構成は、まさに説得力の黄金フォーマットだと実感しました。

これまで「なぜそうなるのか?」をうまく伝えきれなかった部分が、PREPを使うことでスムーズに整理され、相手の理解が格段に深まったと感じています。会議でのプレゼンや資料説明、上司への報告など、あらゆる場面で応用が可能です。

自分では論理的に話しているつもりでも、聞き手に伝わっていなければ意味がない。本書のおかげで、“伝わる話し方”への視点が明確になりました。今後の仕事に欠かせない技術になりそうです。

8位 世界の一流は「雑談」で何を話しているのか 年収が上がる会話の中身

「今日は暑いですね」「最近〇〇が話題ですよね」──。日本のビジネスシーンでは、こうした“とりとめのない会話”が商談やミーティングの前に自然と交わされます。いわゆる「雑談」は、緊張を和らげ、相手との距離を縮める潤滑油のような存在とされています。

しかし、本当にそれでいいのでしょうか?

世界の一流ビジネスパーソンたちは、そんな常識を軽々と覆します。彼らにとって雑談とは、単なる世間話でも気休めのやりとりでもありません。むしろ「明確な目的を持った対話」、すなわち“成果を生むための設計されたコミュニケーション”なのです。

本書『世界の一流は「雑談」で何を話しているのか 年収が上がる会話の中身』は、Googleをはじめとしたグローバル企業で活躍してきた著者、ピョートル・フェリクス・グジバチ氏が、その実践知をもとに、雑談の本質と実用性を徹底的に解き明かした一冊です。

続きを読む + クリックして下さい

著者は、異文化間コミュニケーションの専門家として日本社会に深く関わる中で、「日本人は雑談の価値を過小評価している」と感じてきました。日本では雑談を「場の和ませ役」や「関係構築の手段」として捉えがちですが、世界では“情報を引き出す”“信頼を築く”“アイデアを生む”といった極めて戦略的な目的を持って雑談が交わされているのです。

Googleで日常的に使われていた「Let’s chat!」という言葉ひとつをとっても、それは単なるおしゃべりの誘いではなく、アイデアをざっくばらんに共有し、問題を見つけ、次の行動を決めるための“意図的な対話”を意味しています。そこには、明確なアジェンダ(行動計画)がまだない段階だからこそ価値がある「創発的な会話」の力が息づいています。

本書では、日本的な雑談とグローバルスタンダードの違いを比較しながら、社内コミュニケーションや1on1ミーティング、商談、チームマネジメントなど、あらゆるビジネス場面における雑談の活用法を解説。雑談を「武器」に変えるための構え方・聞き方・話し方まで、極めて実践的かつ具体的に紹介されています。

「自分は雑談が苦手」「沈黙が怖い」「何を話していいかわからない」──そんな悩みを持つ人こそ、この本から得られるヒントは大きいでしょう。なぜなら本書は、“面白い話をする技術”ではなく、“相手に価値を提供し、行動を引き出す雑談”という新しい概念を授けてくれるからです。

ガイドさん

会話の質を変えれば、人間関係も、仕事の成果も、人生の可能性も大きく変わっていく。

そんなシンプルでパワフルな真実を、世界基準の「雑談術」を通じて教えてくれる――それがこの本です。

本の感想・レビュー

会社では黙々と作業に集中するタイプで、いわゆる「職場のおしゃべり」にはあまり積極的ではありませんでした。会話が嫌いというわけではないのですが、「それって仕事に必要?」と感じてしまう自分がいたんです。特に雑談のような、何の目的も見えない会話には、どこか抵抗感がありました。

そんな考えを持ったまま本書を読み始めたのですが、冒頭から衝撃を受けました。著者は、日本の雑談にある「とりとめのなさ」に対して、「もったいない」と表現しています。これはまさに、自分が日常的にしていた(あるいは避けていた)雑談のあり方に対する警鐘のように感じられました。

本書で紹介されているGoogleの「Let’s chat!」文化では、雑談が無駄話ではなく、行動のきっかけであり、成果を生むプロセスとして扱われています。雑談の中で、お互いの考えや課題をシェアし、新たな方向性を見出す。この“戦略的雑談”という考え方は、私にとってまったく新しいものでした。

読むうちに、自分が避けていた雑談には、実は大きな可能性があったのかもしれないと感じるようになりました。これまで「無駄だ」と切り捨ててきた行為に、こんなにも深い意味があることを知れただけでも、大きな収穫でした。

他6件の感想を読む + クリック

日々、多くのクライアントと接する仕事をしている中で、相手との会話は常に意識してきたつもりでした。でも、会話の中身について「何をどのように話すか」という点では、実は感覚に頼っていた部分が大きかったのだと、この本を読んで気づかされました。

本書で紹介される「雑談には意図があるべきだ」という考え方には、深く納得しました。今までの私は、相手との距離を縮めるためにとにかく何か話さなきゃ、という焦りのようなものが先に立っていたのだと思います。でも、著者が伝えるのは“話す内容”ではなく、“なぜその話をするのか”という根本の部分です。

Googleで行われていた雑談は、プロジェクトの方向性を探るための場として活用されていたそうです。話の内容が“雑”なのではなく、むしろ明確なアジェンダがない状態だからこそ、対話によって互いの考えを引き出し合う。そのような雑談の姿を知り、これまで自分がしてきた会話の質を改めて振り返ることになりました。

今後は、会話の中で「何を明らかにしたいのか」「相手にどんな影響を与えたいのか」という視点を持ちながら、雑談にも臨んでみたいと思います。ただ話すのではなく、対話の目的を意識する――この姿勢ひとつで、日々の仕事が少しずつ変わっていく気がしています。

日々、海外のメンバーとやり取りする機会の多い仕事をしていると、文化の違いに戸惑うことがあります。会話のちょっとしたニュアンスがうまく伝わらなかったり、言いたいことが正しく解釈されなかったり。そうしたコミュニケーション上の摩擦をどう解消するかが、自分にとっては長年の課題でした。

この本では、日本と世界における「雑談」の捉え方の違いが非常に丁寧に解説されています。「small talk」としての雑談ではなく、「dialogue」としての雑談――つまり、創造的なやり取りとして捉える考え方に触れたとき、今まで曖昧だった違和感の正体が見えたような気がしました。

特に印象的だったのは、「CtoC」という視点です。企業対企業ではなく、人対人。相手を肩書きや立場ではなく、一人の人間として向き合う。その中で、雑談が信頼関係の土台を築くということが、多くの具体例を交えて語られていました。

読みながら、自分の会話スタイルを振り返る時間が自然と生まれ、今後どう変えていくべきかのヒントがいくつも見つかりました。内容のリアリティが高く、即仕事に活かせる構成になっているのも非常にありがたかったです。

普段あまり積極的に話しかけるタイプではなく、職場での雑談もどこか気後れしながら対応していました。「何を話せばいいのか分からない」「変なことを言ってしまったらどうしよう」と思うことが多く、会話そのものに苦手意識を持っていたと思います。

でも本書を読み進めるうちに、雑談とは話題の面白さや会話の上手さではなく、「相手をどれだけ尊重し、関心を持っているか」という姿勢の問題なのだと分かってきました。特に「無条件の肯定的関心を持つ」という考え方には、心が温かくなったのを覚えています。

また、日本人が「自己開示」に不慣れである背景や、その前に必要な「自己認識」の話も、自分自身を見つめ直すきっかけになりました。何を話すか以前に、自分がどんな人間なのかを知ること。その大切さを、会話という行為を通じて教えてくれた気がします。

この本を読んだことで、誰かと話すときの気持ちの持ち方が少し変わりました。完璧な言葉を選ばなくてもいい。大切なのは、相手と向き合おうとする気持ちなのだと、少し肩の力を抜いて思えるようになりました。

最近、会社で1on1ミーティングの機会が増えたのですが、正直あまり意味を感じられずにいました。上司とのやりとりは事務的になりがちで、何を話せばいいのか分からない。そんな時間が淡々と続くだけで、むしろ気まずさばかりが残っていました。

そんなときに出会ったのがこの本です。「1on1がうまくいかないのは、日常的な雑談が不足しているから」という言葉に、思わずページをめくる手が止まりました。まさに自分が感じていた違和感が、丁寧に言葉にされていたからです。

本書では、信頼関係の土台がなければ深い対話は生まれないと説明されています。上司との関係が薄いまま、いきなりプライベートな話を振られても、戸惑ってしまうのは当然のこと。その背景にある職場文化や、会話における立場の非対称性まで踏み込んで解説されており、非常に納得感がありました。

今は、日々のちょっとした会話の中に信頼の種があるという意識で、職場のやりとりに向き合っています。すぐに変化は起こらなくても、少しずつ関係がやわらかくなっていく感覚があります。

私は人事部で、社員のエンゲージメント向上や組織風土の改善に関わっています。職場に漂う空気というのは、数字では表しづらいですが、その中でも「雑談の有無」は大きなヒントになります。活気のある職場では、自然と会話が生まれ、笑い声が聞こえます。しかし最近、特にリモート勤務が増えたことで、そうした雰囲気が失われつつあることに危機感を持っていました。

本書では、「笑い声が聞こえない職場には問題がある」という一文があり、まさに私の課題意識と一致しました。著者は、雑談の不在がもたらす職場の緊張や、生産性の低下について言及しながら、それをどう打破していくかを実践的に語ってくれます。

特に参考になったのは、「意図的に雑談を生み出すオフィス設計」や「マネジャーが弱みを見せることの重要性」など、環境づくりとリーダーシップの双方から雑談を支える考え方です。雑談は放っておいても生まれるものではなく、組織として“育てる文化”が求められる。これは非常に示唆に富んだ視点でした。

職場に活気を取り戻すには、制度や評価軸だけでは足りません。この本を読んで、もっと“対話の質”に焦点を当てた人事施策を考えていきたいと強く思いました。

9位 ネガティブフィードバック 「言いにくいこと」を相手にきちんと伝える技術

あなたは、職場や日常生活で「本当は伝えたいのに、言いにくい」と感じた経験はありませんか?

部下や同僚の行動に改善してほしい点がある。でも厳しく言えば嫌われるかもしれない、パワハラと思われるかもしれない。やんわり伝えれば、結局伝わらずに終わるかもしれない。そんな迷いから、つい黙ってやり過ごしてしまう――。多くの人が抱えるこの悩みに、明確な答えを示すのが本書です。

『ネガティブフィードバック 「言いにくいこと」を相手にきちんと伝える技術』は、耳の痛いことを「伝える勇気」と「伝え方の技術」を兼ね備えた実践書です。本書が目指すのは、相手を追い詰めるのではなく、行動変容のきっかけを与え、関係を壊すどころかより良くするフィードバックの実現です。

続きを読む + クリックして下さい

本書ではまず、ネガティブフィードバックがなぜ多くの人にとって難しいのかを明らかにします。心理的安全性が重視される現代、指導や注意が「ハラスメント」と紙一重になりやすい背景があります。また、人は誰しも自己防衛的で、耳が痛い話は聞きたくないという心理を持っています。この2つが重なることで、伝える側も受け取る側も不幸になりやすいのです。

では、どうすれば相手にしっかり届くフィードバックができるのでしょうか。

本書はそのために必要な5つのマインドセットと、すぐに実践できる具体的なスキルを紹介します。

- 事実に基づいた指摘で「言いがかり」にならないようにする方法

- 相手の防衛反応を和らげ、行動を変える“認知的不協和”を生み出す技術

- 「話す」よりも「聴く」を重視し、対話から解決策を引き出すアプローチ

- 面談を構造化し、感情に振り回されない伝え方

- パワハラにならずに厳しいことを伝えるためのフレーズや会話例

さらに、すぐ辞める若手社員や年上部下への対応、逆に上司にネガティブフィードバックをする「ボスマネジメント」など、現場で直面するリアルなシーンにも踏み込んで解説しています。

ガイドさん

ネガティブフィードバックは、相手を否定するためのものではありません。それは、相手の成長と未来を信じ、前に進むために必要な“贈り物”です。

本書を手に取れば、「言いにくいこと」を恐れず、適切に、そして建設的に伝えるための道筋が見えてきます。あなたの言葉が変われば、相手との関係も、チームの未来も、確実に変わっていくでしょう。

本の感想・レビュー

正直、この本を読み始めるまでは「言いにくいことを言うと関係が悪くなる」という思い込みが強く、注意や指摘を避けることが多くありました。しかし、読み進めるにつれて考え方が180度変わりました。本書が繰り返し伝えているのは、ネガティブフィードバックは相手を攻撃するものではなく、相手の成長や信頼関係の構築に欠かせない行為だということです。

印象的だったのは、信頼関係を損なわずに改善点を伝えるためのステップが、とても具体的に示されている点です。「どうしても言いにくい」と思っていたことも、このステップを踏めば自然と会話が前に進み、部下が受け止めやすくなることが理解できました。読んでいる最中から、「これなら自分でもできるかもしれない」と前向きな気持ちになれたのを覚えています。

読み終えた今は、フィードバックをする場面で無駄に緊張しなくなり、相手と腹を割って話す時間が増えました。この変化は、本書のおかげだと実感しています。リーダーシップに悩んでいる人にはぜひ手に取ってほしい一冊です。

他6件の感想を読む + クリック

私がこの本を読んで一番驚いたのは、「厳しいことを言っても、嫌われない言い方がある」ということでした。これまでの私は、ネガティブな指摘をすると相手が落ち込んだり、自分を嫌ったりするのではないかと恐れて、言葉を選びすぎて曖昧になりがちでした。結果、何も変わらないまま時間だけが過ぎることも多かったのです。

本書に書かれていたフィードバックの方法は、相手の行動や事実に焦点を当て、冷静かつ明確に伝えるというもの。そのうえで、相手が「これなら変えられる」と思えるような方向性まで示すことが強調されていました。単なる批判ではなく、相手と一緒に未来をつくるための会話だと知り、これまでの自分のやり方を大きく見直すきっかけになりました。

今では、厳しいことを言う必要があっても、この本で学んだフレーズや考え方を意識することで、相手が素直に耳を傾けてくれることが増えました。「言いにくいことを伝えるのが怖い」と感じる人ほど、読んで損のない一冊だと思います。

この本を読んで一番印象に残ったのは、「ネガティブフィードバックが必ずしも人のやる気を削ぐものではない」という部分です。私は、これまで指摘をした後に相手が沈んだ表情を見せることが多く、どうすれば意欲を失わせずに伝えられるのか悩んでいました。

本書では、相手の行動に着目して具体的に伝えるだけでなく、どうすれば次のステップに前向きに進めるかを一緒に考える重要性が説かれています。しかも、それをどう言葉にすれば良いかが実際の対話例を交えて紹介されているので、とてもイメージしやすかったです。

読後、さっそく一部を試してみたところ、部下が「もっと改善できそう」と笑顔で言ってくれました。これまでのフィードバックのやり取りでは見られなかった反応で、自分の伝え方一つで相手のやる気が大きく変わるのだと実感しました。単なる叱責や注意に終わらせず、相手が成長したいと思える関わり方を身につけたい人に、この本は強くおすすめできます。

私は普段から心理学の本を読むのが好きで、今回この本を手に取ったのも「心理的な背景からフィードバックを解説している」と知ったからでした。実際に読んでみると、単なる話し方のテクニックではなく、人がなぜネガティブな指摘を拒否したり、防衛的になったりするのかを心理学的に解き明かしたうえで、どう対応すべきかが丁寧に書かれていました。

特に心に残ったのは、相手の自尊心を守りながらも事実を明確に伝える重要性が強調されていた点です。私自身、これまでの経験で指摘を避けたり強く言いすぎたりと極端な対応をしがちだった理由が、心理的な反応を理解できていなかったからだと納得しました。

本書の内容は根拠がしっかりしているので、ただのマニュアル本とは違い、読んでいて説得力がありました。心理面から相手との関係を改善したいと考える上司には、非常に頼れる参考書になると思います。

この本を読んで一番心に残ったのは、相手が反発したり否定的な反応を示したときの対応方法がとても具体的に書かれていたことです。これまで私は、指摘をすると相手がムッとした表情を見せると、それ以上深く話せなくなっていました。結果として、重要なことを伝えきれず、同じ問題が繰り返されることもありました。

本書で学んだのは、反発は必ずしも拒絶ではないということ。そして、その瞬間こそ信頼関係を築くチャンスであるという視点です。言葉選びや声のトーン、事実を丁寧に伝える姿勢など、相手の心を閉ざさずに本音を交わすためのポイントが多く紹介されており、読みながら自分の会話の癖を振り返ることができました。

実際にこの方法を試すと、最初は反発していた相手が徐々に落ち着きを取り戻し、最後には「話してくれてありがとう」と言ってくれることがありました。言いにくいことを伝える場面が怖くなくなるだけでなく、むしろ信頼を深めるきっかけになるのだと気づけた一冊です。

職場の雰囲気が険悪になることは少なくありません。特に問題があった時、誰もが指摘を避けることで空気が重くなるのを何度も経験しました。そんな状況をどうにかできないかと思い、この本を手に取りました。

読み進めるうちに感じたのは、ネガティブフィードバックを上手に使うことで、むしろ職場の空気が軽くなる可能性があるということです。具体的なポイントは、相手を責めるのではなく、行動や事実を冷静に共有し、お互いの理解を深めながら解決策を見つける姿勢を持つこと。本書ではそのための言い回しや手順が細かく解説されており、どんな場面でも応用できるよう工夫されています。

この方法を知ってからは、注意が必要な場面でも以前ほどピリピリした空気にならず、話し合いの後にお互い笑顔で終われることが増えました。人間関係を壊さずに本音を言い合える職場をつくりたい人には、ぜひ読んでほしい本です。

この本を読んで、フィードバックとは単に「問題を指摘すること」ではないのだと強く感じました。本書で紹介されている方法は、相手に自分の課題を気づかせるだけでなく、自ら「変わりたい」と思えるように支援するものです。

特に印象に残ったのは、相手の行動を一方的に評価せず、相手が自分で状況を振り返り、解決策を見つけられるよう導く会話の進め方が詳しく解説されていた点です。これまで私は、どうしてもこちらの考えを押し付けがちで、相手が納得しないまま終わることが多かったのですが、本書の手法を試すと、相手のほうから「次はこうしてみようと思います」と言ってくれることが増えました。

読むほどに、フィードバックが相手の主体性を奪うものではなく、むしろ引き出すものだという視点が腑に落ちました。部下が自発的に成長できる環境をつくりたいと考える人には、非常に役立つ内容だと思います。

10位 会って、話すこと。 自分のことはしゃべらない。相手のことも聞き出さない。人生が変わるシンプルな会話術

『会って、話すこと。 自分のことはしゃべらない。相手のことも聞き出さない。人生が変わるシンプルな会話術』は、従来の「会話の正解」を覆す一冊です。世の中の多くの会話術や自己啓発書は、「自分のことをオープンに話そう」「相手の心の奥まで質問で掘り下げよう」「相手を納得させる話術を磨こう」といったアプローチを推奨してきました。しかし、本書の著者・田中泰延氏は、そうした手法が必ずしも人間関係を豊かにするとは限らないと指摘します。

田中氏は、電通で24年間コピーライター・CMプランナーとして活躍し、多くの人と対話しながら仕事を進めてきた人物です。退社後は文筆家として活動し、対談やインタビューを数多く経験。その中で気づいたのは、「会話は必ずしも自分のことを話したり、相手のことを聞き出したりする必要はない」という事実でした。むしろ、お互いの“内面”ばかりを探ろうとすることが、会話を不自然で窮屈なものにしてしまうことが多いのです。

続きを読む + クリックして下さい

では、どうすれば自然で楽しい会話になるのか——その答えが本書の核となる「お互いの“外”を見る」という考え方です。外とは、天気や街の風景、面白いニュース、共に目にした出来事など、二人の外側にある共通の対象のこと。内面の掘り下げや感情の分析ではなく、同じものを一緒に見ながら言葉を交わすことで、無理のない会話が続き、笑顔や安心感が生まれます。

本書は、会話を楽しむための具体的なヒントや視点も豊富です。たとえば、「ツッコミ」は日常会話には不要であること、会話に結論はなくてもよいこと、そして「知らんけど」という曖昧さがむしろ会話を軽やかにすることなど、従来の常識をユーモラスに覆します。これらは単なるテクニックではなく、「どう在るか」という人間としての姿勢そのものを問う内容です。

また、林修氏は本書を「人を原点に引き戻す強烈な力がある」と評し、奥田民生氏も「おもろい人」と表現しています。この評価は、著者の会話観が単なるノウハウではなく、人間同士の関係性や幸福感の本質に深く根ざしていることを物語っています。

ガイドさん

もしあなたが、会話で気を使いすぎて疲れてしまったり、無理に盛り上げようとして消耗しているなら、本書はその悩みを根本から解きほぐす手助けとなるでしょう。

ページを読み進めるうちに、「会って話す」ことの意味や喜びが新たな形で見えてきます。

そして、その気づきは日常の人間関係に穏やかで温かな変化をもたらすはずです。

本の感想・レビュー

この本を読み進めるうちに、長年抱えていた「会話しなければ」という義務感のようなものが、すっと消えていきました。私は人と話すとき、いつも「自分の話をどうすれば魅力的に伝えられるか」「相手の表情から自分への評価を読み取らなければ」といったことを頭の中で計算していました。

そうやって全神経を使うせいで、会話が終わるとぐったり疲れてしまうことが多かったのです。まるで短距離走を全力で走りきった後のように。

ところが、本書にある「自分のことも、相手のことも無理に話さなくていい」という視点に触れた瞬間、肩の力が抜けました。言葉のやり取りを勝ち負けや評価の場にする必要はなく、ただ同じ時間を共有すればいい。その感覚を意識してみると、会話が息をするように自然なものへと変わっていきました。

今では、以前よりも長く、そして気楽に話せるようになり、「会話が疲れる」という感覚はほとんどなくなりました。まさに魔法のような変化です。

他5件の感想を読む + クリック

私は会話の途中で訪れる沈黙が何よりも苦手でした。沈黙を埋めようとして、必死に新しい話題を探し、結果的に焦ってしまうことがよくありました。

そんな私にとって、本書で語られる「お互いの外にあるものに目を向ける」という考え方は、まるで救いのようでした。相手の過去や自分の内面に踏み込むのではなく、その場で共有できる対象や出来事を軸に話す。

そうすると、話題が自然と広がり、無理に引き出そうとしなくても会話が続くのです。しかも、そのやり取りは程よい距離感を保ちながら進むため、お互いに負担がありません。

以前は「次は何を話そう」と常に頭を回転させていましたが、今では会話そのものの流れに身を任せられるようになりました。沈黙が怖くなくなり、話題に困ることもなくなったのです。

本書を開いたとき、「ツッコミは不要」という一文に正直驚きました。私は長い間、会話を盛り上げるにはテンポの良いツッコミが欠かせないと思っていたからです。

しかし、読み進めるうちに、「ボケる」ことの意味を理解し、実際に試してみると、その効果に驚きました。少しだけ視点をずらした発言や、現実から外れた軽い冗談を投げかける。それだけで、場の空気がふっとやわらぎます。

すると、相手も笑みを浮かべたり、こちらの言葉に乗ってきたりと、やり取りが相互的に広がっていきます。これは単なるユーモアではなく、心に余白を作るための方法なのだと実感しました。

真剣な話ばかりを続けていた頃には味わえなかった、人と人の間に流れる心地よい空気。それを生み出す鍵が、この「ボケる勇気」だったのです。

この本を読み進めるうちに、私の中で「人に会う」という行為がまったく違う意味を持つようになりました。以前の私は、わざわざ時間を調整して対面するよりも、オンライン通話やメッセージのやり取りで済ませた方が効率的だと考えていました。情報を伝えるだけなら、メールやチャットでも十分ですし、移動時間も節約できます。しかし、本書を通じてその発想が大きく揺らぎました。

著者は、会話の本質を「情報交換」ではなく「時間の共有」に置いています。対面の場では、言葉以外の多くの要素がやり取りされます。相手の表情、声の抑揚、ちょっとした間、視線の動きや姿勢の変化――それらがすべて含まれて、その人との関係が作られていくのです。オンラインではどうしても失われる「場の空気」や「温度感」は、実際に会うことでしか感じ取れません。

本を読み終えてから、私は人に会う時間を「効率では測れない価値を持つもの」として扱うようになりました。短い立ち話であっても、その場で交わされる空気や仕草が、言葉以上の意味を運んでくれるのです。

私は長年、会話の中で沈黙が訪れると、居心地の悪さに耐えられず、無理やり話題を探して口を開く癖がありました。その場を持たせるために、関係の浅い話題や興味のないテーマまで引っ張り出すことも多く、終わった後には疲労感だけが残りました。

この本を読んで印象的だったのは、沈黙を「埋めるべき空白」ではなく「共有できる時間」として肯定している点です。著者は、沈黙もまた会話の一部であり、その間に流れる空気や視線の先が、二人の関係性を深めることがあると語っています。この考え方を取り入れてから、私は会話中に言葉が途切れても焦らなくなりました。

実際、黙っている時間に相手と同じ景色を見たり、ゆっくりとお茶を口に含む瞬間が、会話以上に安心感を与えてくれることがあります。沈黙は拒絶ではなく、むしろ「信頼しているからこそ言葉を急がない」というサインにもなりうるのだと実感しました。

この本の中でも特に強く心に残ったのが、「自分や相手ではなく、外の対象に目を向ける」という会話の方向性です。著者は、自分のことを話しすぎることも、相手を掘り下げすぎることも避けるべきだと述べています。その代わり、二人の外側にあるもの、つまりニュースや目の前の出来事、共通の経験などを軸に会話を組み立てることを提案しています。

実際に試してみると、その効果はすぐに感じられました。相手の内面に踏み込みすぎないことで、相手が構えなくなり、こちらも自然体でいられます。また、対象が「外」にあるため、意見が食い違っても、それは個人攻撃にはならず、むしろ新しい視点として受け止めやすくなります。

会話が一方的に深掘りされるストレスから解放され、お互いに安心して話せる空間が生まれます。その結果、会話そのものが長く続き、気づけば相手の人となりも自然に見えてくる――この感覚は非常に新鮮でした。