ビジネスの世界で成功を収めるためには、知識の幅を広げるだけでなく、実践的なスキルや思考法を身につけることが欠かせません。

しかし、数多くのビジネス書の中からどれを選べば良いか迷ってしまうことも多いでしょう。

ガイドさん

そこで、本記事ではビジネスパーソンの皆さんが一歩先を行くために役立つビジネス書をランキング形式で紹介します。

それぞれの書籍には、自己成長やリーダーシップの向上、コミュニケーションスキルの強化など、具体的なメリットがあり、すぐに実践できるポイントも満載です。

初心者から上級者まで、多様なニーズに応える本を厳選し、あなたのキャリアやビジネスに直接影響を与える一冊が見つかるはずです。

ぜひ、仕事や生活に活かせる新しい知見を見つけてください。

読者さん

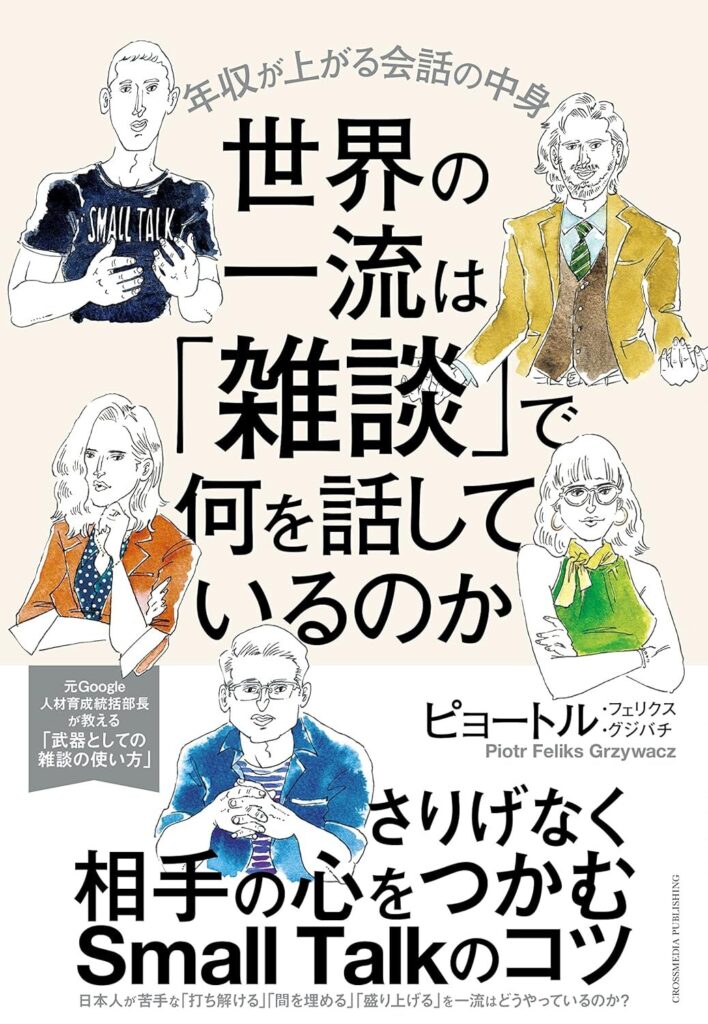

1位 世界の一流は「雑談」で何を話しているのか

あなたは「雑談」と聞いて、どんなイメージを持ちますか?

天気の話、最近のニュース、SNSで話題の小ネタ――それらを場のつなぎとして交わす、いわゆる“世間話”と捉えていないでしょうか。

しかし、世界の一流ビジネスパーソンは、雑談をまったく別の角度から見ています。彼らにとって雑談とは、単なる会話の“余白”ではなく、信頼関係を築き、課題を共有し、プロジェクトを前進させるための「戦略的なコミュニケーション手段」です。

書籍『世界の一流は「雑談」で何を話しているのか 年収が上がる会話の中身』は、ポーランド出身でGoogle、モルガン・スタンレー、日本の教育機関などで多様なキャリアを築いてきたピョートル・フェリクス・グジバチ氏が、自らの豊富な実務経験をもとに執筆した一冊です。

続きを読む + クリックして下さい

本書が描くのは、「雑談=無駄話」という日本的価値観に対する強烈なアンチテーゼ。

グローバル企業では、「Let’s chat!」という言葉が飛び交い、仕事の核心に触れる“対話(ダイアログ)”が日常的に行われています。そこには、成果を出すための意図と設計があり、何気ない一言の中にも、関係構築・意思疎通・課題発見といったビジネス上の狙いが明確に込められているのです。

本書では、雑談に対する日本人の苦手意識の正体、社内の1on1やマネジメントにおける活用法、さらには多国籍チームやグローバルビジネスにおける会話の違いまで、非常に実践的かつ具体的に紹介されます。目次には「社内雑談力」「ビジネスの雑談を武器にする技術」「雑談のNGポイント」など、すぐに現場に応用できるヒントが並びます。

また、「自己開示は苦手でも、自己認識から始めればいい」「雑談の準備は仕事の準備に等しい」といった数々のメッセージは、多くの読者の対話観・仕事観に静かな革命を起こすはずです。

ガイドさん

本題に入る前の“とりあえずの一言”が、成果を引き寄せる“攻めの会話”へと変わる。

雑談が変われば、人間関係が変わり、チームが変わり、結果が変わる。

この本は、あなたの会話のあり方に、新しい「軸」を与えてくれる一冊です。

本の感想・レビュー

会話の途中でふと訪れる沈黙――それが昔からとても苦手でした。ビジネスの場、とりわけ商談や会議の冒頭で話が止まってしまうと、「何か話さなければ」と焦り、その場の空気を無理に埋めようと余計なことを口走ってしまうことが何度もありました。

雑談は潤滑油、そうは分かっていても、どう続ければいいのか、どこまで踏み込んでいいのか、いつも手探りでした。そんな不安を抱えたまま読んだ本書には、「沈黙を恐れず、目的を持って雑談する」という、これまで自分が持っていなかった発想が詰まっていました。

特に、グーグルでの「Let’s chat!」の文化の紹介が印象的でした。雑談といっても、ただ和やかな雰囲気を作るためだけではなく、相手との情報共有や意思決定のための“土台作り”として活用されている。そうした意図を持った雑談だからこそ、沈黙があっても無理に埋める必要はないし、むしろ観察や理解の時間として活用できるのだという考え方に、大きく救われました。

他6件の感想を読む+ クリック

昔から初対面の人との会話が苦手で、特にビジネスの場では何を話していいのかわからず、表情もこわばりがちでした。相手の話を引き出すのも難しく、形式的なやり取りで終わってしまうことがほとんど。そんな私にとって、本書の「雑談も準備次第で変わる」という視点は、とても現実的でありがたいものでした。

本書の中で、欧米のビジネスパーソンは雑談にすら綿密な準備をして臨んでいるという記述がありました。誰と会うのか、どんな話題が相手の関心に合いそうか、何を聞きたいのか。そうした下調べをしておくことで、会話の質が格段に変わると筆者は説きます。

私はこれまで、「雑談がうまい人」は生まれつき社交的で、頭の回転が速い人だと思い込んでいました。でもこの本を読んで、必要なのは話術ではなく「準備力」だと知って、自分にもできるかもしれないと思えたのです。

実際、打ち合わせの前に相手の発信や業界のニュースに軽く目を通しておくと、少し話題に出せるだけでも会話のスタートがとても楽になります。完璧なトークスキルを目指すのではなく、話しやすいきっかけを持つだけで十分だということを、この本が教えてくれました。

本屋でこのタイトルを見かけたとき、「雑談で年収が上がるなんて本当?」と半信半疑でした。雑談といえば、業務前のアイスブレイク程度の認識しかなかった自分にとって、雑談をここまで体系立てて解説していること自体に驚きがありました。

読み進めるうちに、雑談がただの「世間話」ではなく、信頼関係の構築や意思決定の前提として極めて重要な役割を果たしていることが、徐々に理解できてきました。グーグルをはじめとするグローバル企業では、雑談が“共有と創造の場”になっているという点が特に印象深かったです。

私たちが普段行っている雑談は、どこか無目的で、場を和ませるためのものに留まりがちです。でも、本書では「雑談は創造的な対話=ダイアログの入り口」であり、成果を生む土壌づくりでもあると語られていました。

それを知ってから、普段の何気ない会話の中にも「この人は何を求めているのだろう」「自分は何を共有できるだろう」と考えるようになりました。すぐに劇的な変化があるわけではありませんが、意識が少し変わるだけでも、相手との距離の縮まり方が違ってくる気がしています。

長年営業の仕事に携わってきましたが、商談前の雑談については、正直あまり深く考えたことがありませんでした。「場を和ませるため」とか「相手の警戒心を解くため」といった目的は持っていても、それ以上の役割を想定することは少なかったのです。

この本では、雑談を「戦略的に設計できる」として、その目的や流れを非常に明確に言語化してくれています。特に、「雑談には5つの目的がある」とする考え方は、自分の中にすんなり入ってきました。今まではなんとなくやっていた会話が、目的に沿って組み立てられると思うと、会話への向き合い方がまったく変わってきます。

雑談は、相手の意図や状況を把握し、次の行動を見据えるための“仕込み”でもある。そう考えるようになってからは、ちょっとした会話のひとつひとつに対する感度が上がったように感じています。

マネジャーとしてチームを持つようになって数年、いつも悩んでいたのが「部下との適切な距離感」でした。あまり踏み込みすぎても鬱陶しがられそうだし、離れすぎても本音が聞けない。定期的に1on1はしていたものの、毎回進捗確認で終わってしまい、打ち解けた対話にはなりませんでした。

本書を読んで、そんな自分の“会話の構え”に問題があったのだと気づきました。部下が本音を話すには、「心理的安全性」が不可欠であり、それは日々の雑談の積み重ねによって築かれるというのです。雑談が単なる“ムダ話”ではなく、関係性構築の手段であるという視点は、自分の中になかったものでした。

著者は、雑談において大切なのは「無条件の肯定的関心」であると述べています。つまり、相手の話を評価せず、まずは受け入れる姿勢を持つこと。これは意外と難しいけれど、とても本質的なアドバイスだと思います。

読後は、部下と交わす会話の質が少し変わってきました。話題の広がり方や、表情の緩み方がこれまでと違うと感じることもあります。日常の中で少しずつ積み重ねていくことの大切さを、実感しています。

この本を読んだ直後から、自分の会話の姿勢が少しずつ変わり始めたのを実感しました。私は大企業で広報を担当しており、社内外の人と接する機会は多いのですが、実は日常的な雑談はあまり得意なほうではありませんでした。形式的な挨拶や社交辞令で済ませていた場面も多く、それ以上深く相手に踏み込むことに、どこか抵抗があったんです。

でも、この本で「雑談は人間関係の表層ではなく、土台になる」という考えに触れてから、目の前の相手に対して、自然と“問い”を持つようになりました。「この人が今どんなモチベーションで働いているのか」「何に困っているのか」。それを探る雑談には、表面だけのやりとりとは異なる“質”があるということを、実体験として理解し始めた気がします。

実際に、ある後輩社員との何気ない立ち話がきっかけで、彼が抱えていた業務上の迷いや不安に気づけたことがありました。それまで見過ごしていた「沈黙の裏にあるサイン」を受け取れるようになった感覚です。会話の“意味”を知ることは、行動の変化につながるのだと、しみじみ思います。

営業という仕事柄、初対面の相手とどれだけ早く打ち解けるかは常に意識してきました。でも、本書を読んでからは「打ち解ける」こと以上に、「相手の思考や判断の流れを探る」という視点を持つようになり、自分の会話の精度が明らかに変わってきました。

特に印象に残っているのは、雑談は「相手企業の意思決定の仕組みを知る」「判断の主導者を探る」「リスクの所在を見極める」ためにも使えるという箇所です。これは、ただの会話術ではなく、れっきとしたビジネス戦略なんだと感じました。

今では商談前に、相手の業界動向だけでなく、担当者の経歴や趣味なども含めて、どのような話題が相手の“今”にフィットするかをしっかり考えるようにしています。そして実際に、雑談の中でちょっとした言葉の端々から、キーマンや懸念点を見抜けた場面も増えました。

この本は、営業という仕事を“数字を積み上げる作業”ではなく、“関係性を築く設計”として再定義してくれるものだと感じています。読み返すたびに、新しいヒントが見つかる一冊です。

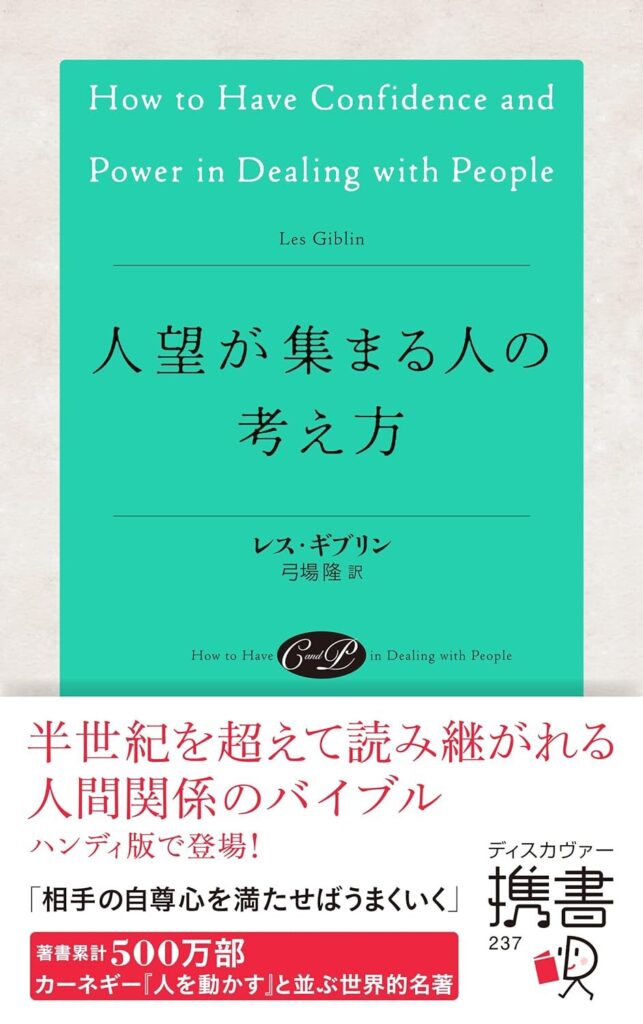

2位 人望が集まる人の考え方

書籍『人望が集まる人の考え方』は、単なる自己啓発本ではありません。

この本は、他者との関係を築き、成功を収めるための"真の"人間関係スキルを提供する、まさに人生を変える一冊です。

あなたがどんな立場にいても、ビジネス、家庭、友人関係など、すべての場面で役立つ方法が詰まっています。

続きを読む+ クリックして下さい

人間関係で悩んでいる方や、仕事で部下との関係がうまくいかない方、営業成績が伸び悩んでいる方にも最適な本です。

なぜなら、この本は単なる「テクニック」を教えるものではなく、人間の本質を理解し、相手を尊重することが最も重要であると説いているからです。

これにより、表面的な改善ではなく、深いレベルでの信頼関係を築くことができるのです。

この本の核心は、相手の自尊心を満たすということ。

人は誰でも自分が重要だと感じたい生き物です。

それを満たすことができれば、あなたは自然に人望を集め、他者から信頼される存在になります。

例えば、部下に的確な指示を出しているのに、なぜか空回りしていると感じたことはありませんか?それは、相手の自尊心を傷つけてしまっているからかもしれません。

この本では、どのようにして相手の心をつかみ、自然に人を動かすかを具体的に教えてくれます。

ガイドさん

相手の自尊心を満たすことが、人間関係における最強の武器です。

これを理解すれば、どんな場面でも信頼を得ることができるようになります。

さらに、営業や接客業に従事する方にとっても、本書はまさに「成功への道」を指し示してくれます。

顧客との関係で最も大切なのは、ただ商品やサービスを売ることではなく、相手が大切にされていると感じてもらうことです。

これができれば、リピーターが増え、売上が自然と伸びていくでしょう。

本書では、具体的な会話のコツや、難しい相手にも対応できるテクニックが数多く紹介されています。

ガイドさん

営業や接客業においても、顧客の自尊心を尊重することがリピートにつながります。

売上が伸び悩んでいる方は、この本を読むことでその原因がはっきりするでしょう。

また、リーダーシップを発揮したいビジネスパーソンにも、この本は不可欠です。

上司として、部下を動かし、チームを成功に導くためには、命令や強制ではなく、相手の自尊心を大切にする姿勢が重要です。

本書では、具体的なコミュニケーションの方法が提示されており、すぐに実践できる内容が満載です。

リーダーとしてどうすれば周囲から尊敬され、自然に人々を動かすことができるのか、その秘訣を学ぶことができます。

ガイドさん

リーダーシップとは、相手をコントロールすることではなく、相手が自ら動きたくなるように導くことです。

この本は、そのための具体的な手法を教えてくれます。

本書を読むことで、あなたは人間関係の真髄を理解し、自分自身がどのように周囲の人々に影響を与えているかを再確認できるでしょう。

これまでの行動を振り返り、どこで間違っていたのか、どのように改善すべきかがはっきりします。

そして、この本の教えを実践することで、周囲からの信頼と尊敬を集め、仕事でもプライベートでも確実な成功を手にすることができるはずです。

ガイドさん

この本は、人間関係の教科書です。

成功するための最初の一歩は、相手を尊重し、共感することです。

今すぐ『人望が集まる人の考え方』を手に取り、自分自身の人間関係を変える第一歩を踏み出しましょう。

あなたの周りの人々は、きっとその変化に気づき、あなたに対してさらに深い信頼を寄せるようになるでしょう。

本の感想・レビュー

この本を読んで、リーダーシップとは単に指示を出すことではなく、いかにして相手の心に寄り添い、信頼を築いていくかが大切だと改めて感じました。

以前は、部下に対して「結果を出さなければ」というプレッシャーをかけがちでしたが、実際に彼らがどう感じているのかを考えたことはありませんでした。

『人望が集まる人の考え方』を通じて、部下の自尊心を尊重することがどれほど重要かを学び、リーダーシップの本質に気付かされました。

今では、信頼を基盤にしたチーム作りがリーダーの最も大切な役割だと感じています。

他7件の感想を読む+ クリック

この本を読んでいて、「すぐに使えるな!」と思ったことが何度もありました。

自己啓発の本って、理論ばかりで実際にどうやって実践すればいいのか分からないことが多いんですよね。

でもこの本は違いました。読んでいる途中で、「あ、これなら明日から職場で試してみよう」と思える具体的な方法がたくさん紹介されていたんです。

特に「相手の話をまず聞いて、それから自分の意見を伝える」というシンプルな方法。

これを使ってみたところ、驚くほど相手とのコミュニケーションがスムーズになりました。

自分の仕事でもプライベートでも、この実践的なアプローチは本当に役立っています。

部下とのコミュニケーションに悩んでいた私にとって、この本はまさに救世主でした。

これまで、私が話しているつもりでも、部下たちが心の底から納得していないことが多かったんです。

そんなとき、この本で「相手の自尊心を満たす」という言葉に出会いました。

それからは、部下の話をもっとよく聞くようにし、指示を出す際にも「君の意見を尊重しているよ」という気持ちを伝えるようにしました。

驚いたのは、部下たちの反応が明らかに良くなったことです。

彼らが前よりも積極的に意見を出し、やる気を持って業務に取り組むようになったんです。

今では、職場の雰囲気がとても前向きで、これもこの本のおかげだと感じています。

本を読んでいて感じたのは、非常にシンプルで分かりやすいということ。

私は難しい本を読むことが苦手なんですが、この本は本当に読みやすかったです。

言葉も平易で、まるで日常の会話をしているかのように、すっと内容が入ってきました。

それに、難しい理論ではなく、誰でも直感的に理解できる「人間の基本的な欲求」を中心に話が進んでいくので、「なるほど、そういうことか!」とすぐに納得できました。

シンプルだからこそ、すぐに実践に移せるところが、この本の大きな魅力だと思います。

この本を読んで気づいたのは、短期的な成果を求めて相手をコントロールしようとすると、長期的には関係が破綻してしまうということです。

特にビジネスの場では、すぐに結果を求めがちですが、実際には長い目で見た信頼関係が大切なんですね。

私はこの本を読んでから、焦らずに少しずつ相手との信頼を築くよう心がけるようになりました。

その結果、以前よりも深い信頼関係が築けていて、周囲からのサポートも得やすくなっています。

長期的な視点で人間関係を考えることが大事だと痛感しました。

仕事の場面だけじゃなく、家庭でもこの本は大いに役立ちました。

夫婦間のコミュニケーションって意外と難しくて、つい感情的になってしまうことが多かったんです。

でも、この本を読んで、まずは相手の話にしっかり耳を傾けること、そして相手の自尊心を傷つけないようにすることが大切だと学びました。

試しに、夫と話すときに「私の考えを押し付けるのではなく、相手の気持ちを考える」ようにしてみたら、今までのような衝突が減り、二人の関係がより穏やかになりました。

家庭内でのコミュニケーションを改善したい人には、ぜひ読んでほしい一冊です。

この本を読んで、他者の成功を助けることが、自分の成功にもつながるという考え方に共感しました。

これまでは「自分が成功するためには、他人よりも優位に立たなければ」と思っていた部分がありましたが、この本を読んでそれが大きな誤解だったと気づきました。

他者に対して与えることが、自分に返ってくるという考え方を意識するようになってから、人間関係が驚くほどスムーズに進むようになったんです。

結果として、自分の目標も達成しやすくなりましたし、相手も同じように満足してくれるので、双方にとってプラスになる関係を築けました。

私は性格的に、読んだことをすぐに試してみたくなるタイプなんですが、この本はまさにそんな私にピッタリでした。

読んでいる途中でも、「これ、今すぐ試せるじゃん!」と思うことがいくつも出てくるんです。

例えば、「相手の意見を尊重しながら、冷静に自分の意見を伝える」というアプローチ。

これをすぐに実践してみたら、相手が驚くほど素直に受け入れてくれるんです。

しかもその場限りじゃなく、繰り返すうちに人間関係そのものが変わっていくのを実感しました。

この本のアドバイスは、難しくなく、日常生活にそのまま応用できるので、本当にありがたいですね。

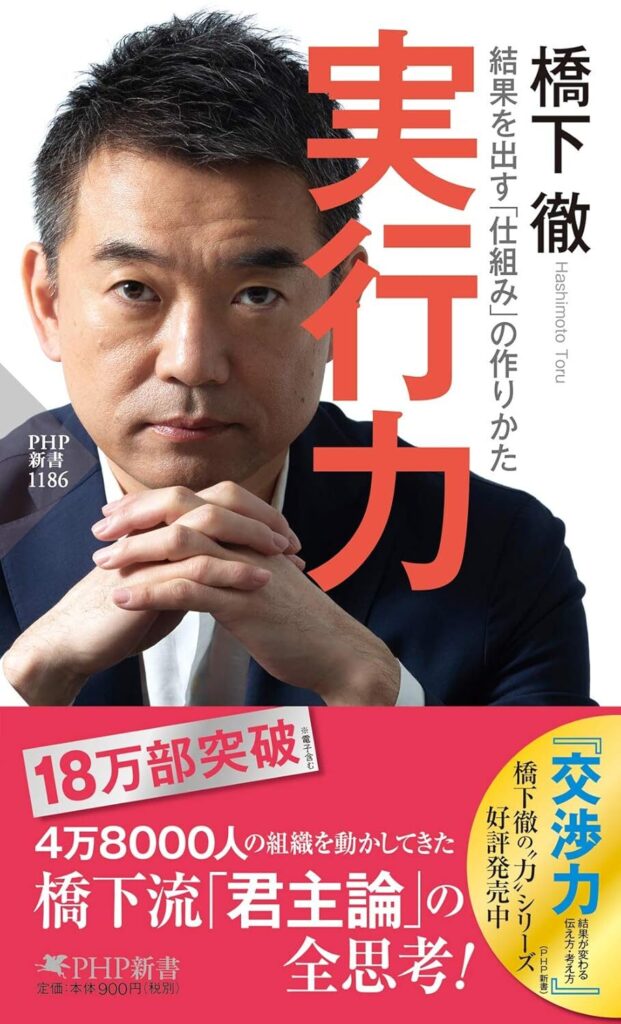

3位 実行力 結果を出す「仕組み」の作りかた

あなたの周りには、素晴らしいアイデアを持っていながらも、それを実行に移せない人はいないでしょうか。

または、自分自身が「こうすればもっと良くなる」と考えていても、実際に行動に移せずに終わってしまうことはないでしょうか。

アイデアや理想を持つことは重要ですが、現実の世界では「実行」しなければ何も変わりません。

どんなに優れた考えも、形にしなければ意味がないのです。

本書『実行力 結果を出す「仕組み」の作りかた』は、大阪府知事や大阪市長を務め、数々の行政改革を成し遂げた橋下徹氏が、組織を動かし、確実に結果を出すための手法をまとめた一冊です。

橋下氏は、弁護士から政治の世界に飛び込み、巨大な組織を率いることになりました。

彼が直面したのは、年上の幹部職員や保守的な組織文化、そして変革に抵抗する多くの人々でした。

その中で彼は、ただ理想を語るのではなく、実際に「実行」することに徹底的にこだわり、行政改革や大阪都構想の推進、財政再建などを成功させました。

続きを読む + クリックして下さい

この本では、橋下氏が実際にどのようにして人を動かし、課題を見極め、チームを作り、提案を通し、組織を改革していったのかが具体的に書かれています。

リーダーシップというと、「カリスマ的な指導者が圧倒的な影響力で人々を引っ張る」といったイメージを持つかもしれません。

しかし、橋下氏の考え方はそれとは異なります。

リーダーとは必ずしも強烈な個性やカリスマ性を持つ必要はなく、正しい仕組みを作り、それを継続して実行できる力こそが重要だと説いています。

本書の特徴は、単なる精神論や抽象的な理論ではなく、橋下氏が実際に行った具体的な施策やエピソードをもとに、誰でも実践できる形で「実行力」の本質を解説している点にあります。

例えば、「反対派をあえてそばに置くことで、より良い意思決定ができる」という考え方や、「課題を見つける際には、小さな問題に気を取られず、本当に解決すべき大きな問題に集中することが重要である」といった内容が詳細に語られています。

この本は、経営者や管理職といった立場の人だけでなく、チームをまとめるリーダー、部下を指導する役割を担う人、あるいは今後リーダーシップを発揮したいと考えている若手社員にも役立つ内容となっています。

また、「組織の中で自分の提案を通したい」「上司を説得して仕事を進めたい」「部下のモチベーションを上げてチームを活性化させたい」と考えている人にも、実践的なヒントが得られるでしょう。

ガイドさん

「計画やアイデアを考えることは得意だが、なかなか実行できない」「仕事において、もう一歩踏み出す勇気が持てない」「組織を変えるために、何をすればいいのか分からない」と悩んでいる方にとって、本書は具体的な解決策を提示してくれるはずです。

リーダーシップを学びたい方はもちろん、ビジネスの現場で実際に行動に移したいと考えているすべての人におすすめの一冊です。

本の感想・レビュー

本書の大きな魅力の一つは、リーダーとしての具体的な行動指針が明確に示されていることです。

単に「実行力が大切だ」と言うだけではなく、どのように意思決定をし、どのような手順で物事を進めればよいのかが具体的に書かれています。そのため、読者がすぐに実践に移せる内容になっています。

リーダーに求められるのは、優れたアイデアを持つことだけではなく、それを現実のものとするためにどのように動くかを考え抜く力です。

本書では、そのための考え方が、橋下氏自身の経験をもとに整理されており、読んでいて納得できる部分が非常に多かったです。

また、組織運営において重要な「優先順位のつけ方」や「部下との関係構築の仕方」にも触れられており、実際の職場で役立つ知識が満載でした。

リーダーとしての役割に悩んでいる人にとって、非常に参考になる一冊だと感じました。

他6件の感想を読む + クリック

本書の中で特に印象に残ったのは、リーダーが反対意見をどのように扱うべきかについての考え方です。

一般的に、リーダーというと「自分の意見を貫く存在」と考えがちですが、橋下氏はむしろ「反対派の意見を積極的に取り入れることが、より良い決断につながる」と述べています。

リーダーとして改革を進める際には、必ず反対する人が現れます。

そのときに、ただ敵対するのではなく、相手の意見を冷静に分析し、場合によっては取り入れることで、より強固な政策や戦略を作ることができるのだという視点には、大きな学びがありました。

また、反対意見を持つ人たちをあえて組織の中に置くことの重要性にも触れられていました。

これは、リーダーシップを発揮する上で非常に参考になる考え方であり、実際のビジネスの場面でも活かせる内容だと感じました。

本書を読んで、新たな気づきを得たのが、リーダーと現場の役割を明確に分けることの重要性です。

一般的に、リーダーは現場の仕事にも積極的に関わるべきだという意見もありますが、本書では「リーダーの役割は現場に介入することではなく、大きな方向性を決めること」にあると述べられています。

橋下氏は、知事や市長時代に「自分は方針を決める立場であり、現場の細かい仕事には口を出さない」という姿勢を貫いていました。

これは、現場の責任者に判断を委ねることで、組織全体の動きをスムーズにするための戦略でもありました。

この考え方は、特に管理職やマネージャーの立場にある人にとって、大きなヒントになるはずです。

リーダーがすべてを管理しようとすると、現場の人間の裁量が狭まり、組織の機動力が低下してしまいます。

だからこそ、リーダーは「決定と実行を分ける」ことを意識しなければならないのだと、本書を読んで強く感じました。

本書のタイトルにもなっている「実行力」についての考え方は、非常に興味深いものでした。

橋下氏は、リーダーとしての最大の役割は「実行に移すこと」であり、優れたアイデアを持つことよりも、それを形にすることのほうが何倍も重要だと説いています。

実際、世の中には優れたアイデアを持っている人はたくさんいますが、それを実行に移せる人はほんの一握りです。

本書では、「決断を先延ばしにしない」「まず動いてみる」「失敗を恐れずに修正を繰り返す」といった具体的な姿勢が強調されており、特に決断力に自信がない人にとって、大いに参考になる内容だと感じました。

また、「完璧な計画を立てることよりも、まず動いてみることが大切だ」という考え方は、多くの人にとって学びがあるはずです。

実際に動いてみなければ、どこに問題があるのかもわからず、時間をかけて準備をしても結局は机上の空論に終わってしまうことが多いからです。

この「実行力」こそが、橋下氏が大阪府や大阪市で数々の改革を成し遂げることができた最大の要因なのだと、本書を通じて強く実感しました。

リーダーを目指す人はもちろんですが、「何かをやり遂げたい」と思っているすべての人にとって、読んで損のない一冊だと思います。

本書を読んで改めて感じたのは、リーダーには明確なビジョンが必要であり、それを組織に浸透させることが重要だということです。

漠然とした理想や目標を掲げるだけではなく、具体的な計画や行動に落とし込むことが欠かせません。

橋下氏は、知事や市長としての経験を通じて、どのようにして自身のビジョンを形にしていったのかを詳しく語っています。

ビジョンを具体化するためには、ただ大きな目標を掲げるだけでなく、それを実行可能な形に落とし込み、関係者が動けるようにしなければなりません。

橋下氏は、シンプルで伝わりやすいメッセージを用いることで、多くの人を巻き込みながら政策を進めていきました。

難解な表現や抽象的な言葉を避け、誰にでも理解できるような明確な言葉で伝えることが、ビジョンを実行へとつなげる上で不可欠なのです。

また、組織のメンバーにビジョンを共有し、その意義を理解してもらうことも重要なポイントです。

ただトップが旗を振るだけではなく、関わる人々が共感し、自らの役割を理解することで、初めてチーム全体が動き出すのだという考え方は、非常に説得力がありました。

リーダーとして何かを成し遂げるためには、自分一人の力だけでは限界があります。

本書では、組織を効果的に動かすための仕組み作りについて、実際の行政改革の事例とともに詳しく解説されています。

橋下氏が強調しているのは、組織のメンバーそれぞれが自発的に動ける環境を作ることの大切さです。

リーダーがすべてを管理しようとすると、組織の柔軟性が失われ、決定が遅れる原因になります。

そのため、チームのメンバーに適切な裁量を与えつつ、全体の方向性を統一する仕組みを作ることが欠かせません。

また、情報共有のあり方についても、本書では多くの示唆が得られます。

組織の中で重要な決定を迅速に進めるためには、トップだけが情報を独占するのではなく、必要な人に必要な情報が適切に伝わる仕組みを作ることが大切です。

このような工夫が、実行力のある組織を作る上で不可欠であることが、本書を通じて強く伝わってきました。

本書を通じて、リーダーの視点で物事を考えることの大切さを改めて実感しました。

組織に属する多くの人は、自分の業務や担当範囲の中でしか物事を見ていないことが多いですが、リーダーは全体を見渡しながら意思決定を行わなければなりません。

橋下氏は、トップの立場になると「個々の最適解」ではなく「組織全体の最適解」を考えなければならないことを強調しています。

これは、組織で働くすべての人が意識すべき視点だと感じました。

例えば、自分の担当する業務だけを考えていると、どうしても部分最適にとらわれがちですが、リーダーはそこから一歩引いて、全体のバランスを考える必要があります。

また、本書では「上司に提案を通す方法」についても具体的に書かれており、上司がどのような視点で物事を判断しているのかを理解することの重要性が語られています。

単に「いいアイデアだから採用される」というものではなく、トップの視点で見たときにどれだけ合理的で、組織全体にとって意味のあるものかが問われるのだという点は、実務においても大いに参考になりました。

4位 ビジネスフレームワークの教科書 アイデア創出・市場分析・企画提案・改善の手法 55

『ビジネスフレームワークの教科書 アイデア創出・市場分析・企画提案・改善の手法 55』は、ビジネスの現場で即活用できる実用的なフレームワークを幅広く網羅した一冊です。

もしあなたが、アイデア創出から顧客ニーズの把握、競合分析、企画提案、さらには業務改善まで、ビジネスにおける一連の流れをスムーズに進めたいと考えているなら、本書はその強力なサポーターとなってくれるでしょう。

続きを読む+ クリックして下さい

本書の魅力は、紹介されているフレームワークの数とその汎用性の高さにあります。

アイデアを創出したいとき、顧客のニーズを明確にしたいとき、競争戦略を立てたいとき、企画を伝える力を磨きたいとき、どの場面でも使える55種類のフレームワークがこの一冊に詰まっています。

さらに、それぞれのフレームワークには、基本的な解説だけでなく、図解や事例が豊富に添えられているため、初めて触れる人でも無理なく使いこなせる工夫が施されています。

ガイドさん

フレームワークはビジネスの地図。迷わず目的地にたどり着けるための道しるべです。

例えば、創造的なアイデアを生み出したいときには「ブレインストーミング」や「マインドマップ」が役立ちます。

ブレインストーミングは、頭に浮かんだ意見を制限なく出し合うことで、意外なアイデアや発想が生まれやすくなる手法です。

さらに、マインドマップを使えば、考えたいテーマを中心に置き、関連するアイデアを広げていくことで、自分でも予想しなかったアイデアの連鎖が見つかるかもしれません。

こうしたアイデア創出の手法だけでも、本書には多様なアプローチが紹介されているため、状況に合わせた方法が選べるのです。

ガイドさん

アイデア創出のためのフレームワークは、発想の幅を広げ、創造性を引き出すための起爆剤です。

また、マーケティングや企画立案の担当者にとっては、「ペルソナ」や「ジョブ理論」といった、顧客のニーズを分析するためのフレームワークが必見です。

ペルソナでは、架空の典型的な顧客像を設定し、その顧客の立場に立ってニーズや行動を深く理解します。

ジョブ理論は、顧客がなぜその商品を選んでいるのかを深掘りし、潜在的なニーズに応えるためのアプローチを導き出すものです。

このように顧客の視点を具体的に掴むことができれば、単なる売り込みではなく、顧客にとって本当に価値ある商品やサービスを提供することができるようになります。

ガイドさん

顧客ニーズの把握はビジネスの要。相手が求める価値を理解することで、成約率が飛躍的に上がります。

さらに、新規事業開発やプロジェクトに携わる方には「リーンスタートアップ」や「ビジネスモデルキャンバス」といったフレームワークが役立ちます。

リーンスタートアップでは、リソースを最小限に抑えつつ、素早く市場にアイデアを試すことができ、顧客の反応を見ながら迅速に方向性を調整できます。

一方、ビジネスモデルキャンバスでは、事業構想を「顧客セグメント」「提供価値」「チャネル」「収益構造」などの項目に分けて整理し、ビジネスの全体像を把握するのに最適です。

これにより、新規事業のアイデアがただの構想に終わらず、現実的で成功可能性の高いプランとして落とし込むことができます。

ガイドさん

新規事業の成功には、確かな計画と迅速なフィードバックが重要です。

フレームワークを使って最適な判断を行いましょう。

さらに本書は、プレゼンテーション力を高めたい方にもおすすめです。

「ピラミッドストラクチャー」や「エレベーターピッチ」など、効果的なプレゼンテーションの手法が紹介されており、限られた時間で相手に伝わりやすい形で主張をまとめる力を養えます。

ピラミッドストラクチャーでは、結論を先に述べ、その後に論理的な根拠や具体的な説明を加えることで、話をわかりやすく伝えることが可能です。

また、エレベーターピッチでは、短時間での説明力を高め、聞き手に強い印象を残すことができます。

ガイドさん

プレゼンは「伝わること」が最も重要です。

フレームワークを使って情報を整理し、相手の心を掴みましょう

改善や業務効率化を図りたい方には、最終章に収録されている「PDCAサイクル」や「特性要因図(フィッシュボーンチャート)」が役立ちます。

PDCAサイクルは、Plan(計画)、Do(実行)、Check(確認)、Act(改善)を繰り返すことで、継続的に業務を改善する手法です。

このサイクルを活用することで、問題が起きた場合でも迅速に対応し、より良い結果に向けて業務の質を向上させられます。

また、フィッシュボーンチャートでは問題の原因を視覚的に整理し、解決策を見つけやすくするための分析ができます。

ガイドさん

改善は一度で終わりではありません。

持続的な成長には「改善のサイクル」を繰り返し続けることが不可欠です。

『ビジネスフレームワークの教科書』は、ビジネス初心者でも無理なく取り入れられるように、理論だけでなく実際の事例や図解も豊富に掲載されています。

日々の業務での即実践が可能で、どの章からでも必要な部分を学べるため、時間がない中で効率的にビジネススキルを磨きたい方に特におすすめです。

ビジネスの成功には、適切なフレームワークを理解し、状況に応じて使い分けることが鍵になります。

本書を手に取って、あなたのビジネスをさらにレベルアップさせてみてはいかがでしょうか?

本の感想・レビュー

これまでビジネス書をたくさん読んできましたが、この本ほど内容が充実しているものには出会えませんでした。

55種類のフレームワークが網羅されているので、一冊持っているだけで、あらゆるビジネスシーンに対応できる知識が得られます。

しかも、各フレームワークがただの概念に留まらず、実際にどのように使えるかまで細かく書かれているので、「こんなこともできるのか」と、実務にどう応用するかを考えるのが楽しくなります。

これまで読んだビジネス書では、断片的な知識を得ることはあっても、ここまで体系的に学べるものはありませんでした。

この本は、「実践の教科書」として仕事で行き詰まったときに何度も手に取りたくなる、まさにビジネスパーソンのバイブルだと感じました。

他8件の感想を読む+ クリック

この本を読み進めて感じたのは、ビジネス書として非常に分かりやすく構成されているという点です。

ビジネスフレームワークというと、初心者には難しくてとっつきにくい印象があるかもしれませんが、この本はその心配がほとんど不要でした。

章ごとにテーマが明確で、たとえば「アイデア創出」「市場分析」「プレゼン」など、仕事でよく使われる場面に分かれているので、自分が知りたい内容にすぐアクセスできます。

特に、初めてビジネスフレームワークを学ぶ人でも入りやすいように、基礎から丁寧に解説している点が大きなポイントです。

初めはとりあえず理解していこうというスタンスだったのですが、読み進めるうちに「これなら使えそう」という自信がわいてきました。

学びたいポイントにピンポイントでアクセスでき、自然と身につけられる構成は初心者にとってありがたいです。

この本が他のビジネス書と一線を画しているのは、豊富な事例と図解が随所にあることです。

説明だけだと難しく感じがちなフレームワークも、具体的な図解が添えられていることで視覚的に理解が進み、内容が深く頭に入ってきます。

例えば「ペルソナ」や「カスタマージャーニーマップ」など、言葉だけではイメージしにくい手法も、図解を通じて視覚的に理解できました。

また、それぞれの手法に成功事例が添えられているので、実際のビジネスシーンでどう役立つのかが想像しやすいです。

こうした事例が豊富に掲載されているおかげで、ただの理論にとどまらず、「これなら自分の仕事にどう活かせるか」を具体的にイメージできるのが良かったです。

アイデアを出すのって、思ったよりも簡単じゃないですよね。

新しい発想をしなきゃと思っても、なかなかいいアイデアが出てこないことが多いです。

でも、この本には「ブレインストーミング」や「リフレーミング」など、アイデアを生み出すための方法がたくさん載っていて、実際に試してみると、いつもと違う発想が自然と出てくるんです。

特に「前提破壊」の発想法なんかは、普段なら絶対に思いつかないようなアイデアを引き出せて、目から鱗が落ちました。

この章を読んでいるうちに、「アイデアって、こういう風に生み出せばいいんだ」と納得できたし、仕事で行き詰まったときに一度リフレッシュして新しいアイデアを引き出す方法が身についた気がします。

ビジネス分析の章では、ビジネスの基礎となる分析手法をしっかり学べました。

特に役立ったのが「PEST分析」と「SWOT分析」です。これまではビジネス分析と聞くと少しハードルが高いように感じていたのですが、具体的な事例と図解のおかげで、一つひとつ理解できました。

例えば、外部環境を把握する「PEST分析」で政治的、経済的、社会的、技術的な影響を整理する方法や、自社の強みや弱みを明確にする「SWOT分析」を使って、会社の立ち位置を把握できるようになりました。

こうした分析手法が身についたことで、職場でも自信を持って意見を出せるようになり、提案の説得力が増した気がします。

プレゼンが得意な人を見ると、話の流れがすごく上手くまとまっていて、「どうやってそんなにうまく話せるんだろう」と感心していたんです。

でも、この本を読んでからは、「エレベーターピッチ」や「ピラミッドストラクチャー」などのテクニックを取り入れると、話がスッキリまとまるんだとわかりました。

特に短時間で要点を伝える「エレベーターピッチ」の考え方は、プレゼンだけでなく、ちょっとした会話の中でも役立つと感じました。

実際にこれを使ってプレゼンしてみると、「わかりやすい」と言ってもらえることが増えました。

この技術をもっと早く知っていれば、今までのプレゼンももう少しスムーズにできたんじゃないかなと、少し悔しいくらいです。

読んでいて特に良かったのは、実務での活用方法がイメージしやすいところです。

どのフレームワークも、具体的な使用例とともに紹介されているため、自分の職場でも「この手法が使えるな」と想像できるのです。

たとえば、業務の効率化を目指して「PDCAサイクル」を取り入れたり、チームの意見を集める際には「ブレインストーミング」や「KJ法」を活用したりと、読んですぐに実務に応用できる内容が多く助かりました。

読みながら「これなら自分でもできる」と自信が持てる構成になっているのも、この本の大きな魅力だと思います。

マーケティングに関連する内容がかなり充実していました。

マーケティングを学び始めたばかりの私には、「ジョブ理論」や「ペルソナ」の概念がとても新鮮で、顧客が何を求めているのかを深く理解するための手法としてすぐに取り入れたくなりました。

特に、「カスタマージャーニー」を活用した顧客の行動分析が役立ち、これによりどのようなアプローチが効果的かがわかりやすくなります。

マーケティング戦略を考える上での基礎から実践までが詰まっているので、初心者でも安心して取り組むことができました。

PDCAサイクルの使い方に関する章は、特に実務に役立ちました。

私にとってPDCAは漠然としたイメージしかなかったのですが、この本で具体的な実践例を通じて学ぶことで、改善の重要性が実感できました。

計画から実行、そしてチェックや改善までの手順が詳細に書かれているので、業務の一環としてスムーズにPDCAを取り入れることができました。

この手法が身につくと、業務効率が上がり、ミスが減ったり、結果として生産性が向上するのが感じられ、PDCAの本当の価値が理解できました。

5位 解像度を上げる――曖昧な思考を明晰にする「深さ・広さ・構造・時間」の4視点と行動法

『解像度を上げる――曖昧な思考を明晰にする「深さ・広さ・構造・時間」の4視点と行動法』は、ビジネスパーソンだけでなく、日常生活における問題解決にも役立つ画期的な一冊です。

この本は、多くの人が抱える「曖昧さ」という障害を乗り越えるための具体的な方法を提供しています。

日々の業務や生活の中で「何かが足りない」「もっと効率的にできるはずなのに」と感じたことはありませんか?

この本は、そんなあなたの不安を解消し、思考の解像度を劇的に高めてくれるでしょう。

続きを読む+ クリックして下さい

本書のポイントは、深さ・広さ・構造・時間という4つの視点を用いて、曖昧な問題を明確にしていくというものです。

例えば、仕事でのプレゼンテーションやプロジェクトの進行中に「何かが不明瞭だ」と感じることがあります。

その際に「深さ」の視点で問題の根本原因を掘り下げたり、「広さ」の視点で異なる角度から関連情報を集めたりすることで、よりクリアな理解を得ることができます。

これにより、漠然とした不安が取り除かれ、具体的なアクションプランが見えてくるのです。

ガイドさん

曖昧な状況を打破するためには、問題の核心を見つけ出し、そこからどんどん解像度を上げていくことが重要です。

本書はそのプロセスを具体的にガイドしてくれます。

著者の馬田隆明氏は、長年にわたって起業家の支援を行い、多くの成功と失敗のケースを目にしてきました。

そこで得た知見を基に、私たちが直面する日常の「解決できそうでできない問題」に対してどうアプローチすべきかを示してくれます。

例えば、「構造」の視点では、情報を整理して全体像を把握するためのフレームワークが紹介されています。

複雑な問題をシンプルにし、全体の流れを可視化することで、チーム全体のコミュニケーションも円滑になります。

ガイドさん

「構造」を意識することで、情報が整理され、チーム内での意見交換がスムーズになるだけでなく、全員が同じ理解のもとで行動することが可能になります。

さらに、「時間」の視点を加えることで、短期的な解決だけでなく、長期的な視野で持続可能な戦略を構築することも可能です。

過去の出来事を分析し、現在の状況を見極め、未来を見据えた計画を立てることで、短期的な利益追求に終始することなく、持続的な成長を目指せるのです。

この「時間」の視点は、特に経営やプロジェクトマネジメントにおいて非常に重要であり、今の行動が未来にどのような影響を与えるかを考える力を育ててくれます。

ガイドさん

時間軸を意識して考えることで、目先の利益だけでなく、長期的な成功を見据えた計画を立てることができます。

これにより、より大きな視点で意思決定を行うことが可能になります。

この本を読むことで得られるのは、単なる知識ではありません。

曖昧だった問題を解像度高く捉えることで、次に何をすべきかが具体的に見えてきます。

そしてそれは、ただの理論にとどまらず、日常生活や仕事の中ですぐに実践可能なものばかりです。

解像度が上がれば、日々の業務のスピードと質は飛躍的に向上し、他者との差別化を図ることができるでしょう。

ガイドさん

解像度を上げるということは、単に情報を増やすのではなく、その情報をどう整理し、活用するかを考えることです。

これにより、曖昧だった問題が鮮明になり、具体的な行動につなげられます。

『解像度を上げる』は、自己成長を目指すすべての人にとって必読の書です。

思考の「深さ」を追求し、「広さ」を持ちながら、「構造」を整え、「時間」を考慮することで、曖昧さを克服し、明確な行動計画を立てることができるのです。

この本を通じて、あなたも自身の思考の解像度を上げ、より高いレベルで物事に取り組む力を身につけてみてはいかがでしょうか。

本の感想・レビュー

本書『解像度を上げる』を読んで、思わず「ああ、こういうことだったんだ」と何度も膝を打ちました。

自分がどれだけ視野が狭く、浅い理解で物事を進めていたのかを痛感する一冊でした。

「深さ・広さ・構造・時間」の4つの視点を持つことで、ビジネスの問題をどのように捉え、解決していくかが具体的に示されていて、とても実践的です。

この本を読みながら、今まで気づかずに抱えていた思考の癖や、仕事におけるアプローチを大きく見直すきっかけとなりました。

特に、知識を得るだけではなく、それをどう使うか、行動に移すことの大切さを教えてくれたのが印象に残っています。

まさに、自分自身の成長に繋がったと感じる本です。

他6件の感想を読む+ クリック

ビジネスで問題に直面したとき、どうしても目の前の課題をクリアすることだけを考えてしまいがちです。

でも、この本を読んでからは、問題を単純に解決するだけではなく、もっと多角的に掘り下げることの重要さに気づきました。

特に「広さ」の視点が欠けていると、新しいアイデアや可能性が見えないままだったんだなと感じます。

実際、他業界の事例を参考にして新しいアプローチを試みたとき、それが思いもよらないほど効果を上げた経験があります。

そのとき、「あ、視点を変えることでこんなに違うんだ」と実感しました。

それ以来、問題に向き合う際には少しだけ立ち止まって、「もっと広い視点で見れないかな」と考えるようになりました。

それがビジネスの楽しさにも繋がっている気がします。

この本が素晴らしいのは、理論だけに留まらず、4つの視点を実際の現場でどう使うのか、具体的に示している点です。

例えば「構造」の視点を使って情報を整理する方法は、とても実践的で、すぐに自分の仕事に取り入れることができました。

プロジェクトの進捗をチーム全員で共有するときにロジックツリーを使ったら、一気に全体の理解度が上がりました。

メンバーそれぞれが「自分はここを担当しているんだな」と役割が明確になり、スムーズに進行することができたんです。

何よりも、情報が整理されていると、「次に何をすべきか」がみんなで共有できて、コミュニケーションの齟齬も減りました。

こういう実践的な使い方ができるからこそ、この本の価値が際立つのだと感じています。

私はどちらかというと、目の前のことに集中しすぎて全体が見えなくなることが多かったです。

だから、ひとつの問題に対して徹底的に掘り下げることが得意でしたが、気づけば全体像を見失ってしまうこともありました。

この本で「深さ」と「広さ」のバランスを取ることの重要性を知ってからは、全体を俯瞰することを忘れないようになりました。

例えばプロジェクトを進めるとき、詳細にこだわりすぎて進捗が遅れることがあったのですが、「広さ」の視点で全体の進行を見渡すことで、どこにリソースを割くべきかが見えてきました。

その結果、余計な作業に時間を取られず、効率よく進めることができたのです。

このバランス感覚を身につけることで、チーム全体の動きも良くなり、成果を出せるようになったと感じています。

以前の私は、問題が発生するととにかく急いで対策を打つことばかりを考えていました。

でも、本書を読んで「深さ」の視点を持つことがどれだけ大切かを学んでからは、まずは問題をもっと深く掘り下げることを心がけるようになりました。

例えば、売上が落ちたという現象に対して、以前なら広告を増やすとか、プロモーションを強化するといった表面的な対策で済ませていました。

でも、今は「顧客が本当に求めているものは何なのか?」「市場がどう変わっているのか?」といった根本的な部分にまで掘り下げて考えるようになりました。

その結果、販促活動だけでなく、商品そのものの見直しや、顧客体験の改善といった施策を打つことで、より持続可能な解決ができるようになったと思います。

最初は漠然とした問題でも、本書を読み進めていくうちに、それが徐々に明確になってくるのを感じました。

問題を「深さ」の視点で掘り下げ、「構造」の視点で整理し、「広さ」の視点で新たなアイデアを見つけ、「時間」の視点で未来を見据える。

この一連のプロセスを通じて、どんどん理解が深まり、自分の中で整理されていく感覚があります。

特に、何度も自分に問いかけて掘り下げていくうちに、「あ、ここが本当に問題だったんだ」と気づく瞬間がありました。

その瞬間がとても気持ち良くて、自分の理解が深まっていくプロセスを楽しむことができるようになりました。

起業なんて自分には遠い話だと思っていました。

リスクが多いし、自分にそんな才能はないと決めつけていたんです。

でも、この本を読んでからは「リスクってこうやって把握すればいいんだ」と理解することができ、恐怖心が薄れました。

「深さ」と「広さ」の視点で顧客のニーズを深掘りし、「構造」の視点で情報を整理し、「時間」の視点で未来を見据えた計画を立てることで、少しずつ自信が湧いてきました。

特に、自分の考えがきちんと構造化されてくると、それが確かなものに思えてくるんですよね。

今までぼんやりとしていたビジネスのアイデアが、少しずつ形になっていくのを実感することで、「自分でもやれるかもしれない」と思えるようになりました。

この本は、そんな勇気をくれた一冊です。

6位 苦しかったときの話をしようか ビジネスマンの父が我が子のために書きためた「働くことの本質」

『苦しかったときの話をしようか ビジネスマンの父が我が子のために書きためた「働くことの本質」』は、著者森岡毅氏が自分の子供たちに向けて書き記した、キャリアと働く意味についての深い洞察を提供する一冊です。

森岡氏はUSJ(ユニバーサル・スタジオ・ジャパン)の復活に貢献した立役者としても知られ、実際のビジネスの現場で培った経験と知識を惜しみなく披露しています。

この本は、特に若者や働き盛りのビジネスパーソンに向けて、仕事に対する悩みや挫折からどのように立ち上がり、成長していくかを教えてくれる、まさに「キャリアの羅針盤」とも言える内容です。

続きを読む+ クリックして下さい

本書では、まず「働くことの本質」とは何かについて深く掘り下げています。

単に仕事をこなすだけでなく、自分の強みをどう活かすか、そして人生全体をどのようにデザインするかがテーマとなっており、単なる成功のためのハウツー本ではなく、働くことの意味や価値を改めて考え直すことができる内容となっています。

森岡氏は、自分のキャリアのなかで直面した数々の苦労や試練を具体的に紹介し、読者に「失敗」や「挫折」から学ぶ重要性を説いています。

特に印象的なのは、彼自身が感じた劣等感や無価値感に対する対処法が非常にリアルで、読者に共感を与える点です。

この実体験に基づいたエピソードが多く含まれており、単なる理論ではなく、実際に役立つアドバイスが詰まっています。

ガイドさん

森岡氏の言葉は、単なる成功論ではなく、実体験に裏打ちされた信憑性の高いアドバイスです。

彼の経験が読者にとっても大いに参考になるでしょう。

さらに、自己マーケティングの重要性についても触れています。

自分自身をどのように「ブランド」として捉え、それを社会や企業にどう伝えるかを考えることが必要だとしています。

この視点は、就職活動や転職活動において大いに役立ち、自分をただの「労働者」としてではなく、「価値を提供する個人」としてどのように見せるかを意識することが成功の鍵であることを教えてくれます。

ガイドさん

自己マーケティングは、現代の競争の激しいビジネス社会で生き残るための必須スキルです。

森岡氏はそれを巧みに解説しています。

また、挫折したときの心の持ち方や、そこからどうやって立ち直るかについての具体的なアドバイスも豊富です。

森岡氏は、劣等感や失敗から逃げるのではなく、それを成長の糧に変えるプロセスを実践的に解説しており、その姿勢は読者にとって強い勇気を与えてくれます。

本書を読むことで、読者は自分自身のキャリアに対する新しい視点を得られます。

森岡氏の率直な言葉と実践的なアドバイスは、これから社会に出る若者や、キャリアの壁にぶつかっている社会人にとって、非常に貴重な知恵と勇気を与えるでしょう。

本の感想・レビュー

この本は、単なる自己啓発書の枠を超えた、実践的なビジネス書と言えます。

多くの自己啓発書では、心の持ちようや精神論に重きを置きますが、森岡毅氏の『苦しかったときの話をしようか』は具体的な行動指針を提供してくれます。

たとえば、「自分をマーケティングせよ」という考え方は、自己啓発本の中でも特にユニークです。

自己を商品と見なし、いかにしてその価値を引き出し、適切な場所で発揮するかを学ぶのは、新たなキャリア戦略に非常に役立つ視点でした。

私もこの本を読んで、自分の強みを再発見し、それをどう活かしていくべきかを深く考えさせられました。

これまで抽象的な目標設定に苦労していた自分にとって、この本が具体的なアプローチを示してくれたのは大きな助けとなりました。

他6件の感想を読む+ クリック

自己啓発本にありがちな理想論ではなく、森岡さんの実体験に基づいたアドバイスが、この本の核にあります。

彼がUSJの再建で直面した苦労や、その過程で得た教訓がとてもリアルで、私もその場にいたかのような臨場感がありました。

「自分を信じられないとき、どうやって前に進むのか」という問いかけが、この本には随所に散りばめられていて、そんな彼の姿に自分を重ねました。

私も時々、自分に自信が持てなくなることがありますが、この本を読んで、自分の弱さに直面することが成長の第一歩であることを再確認しました。

森岡さんが子どもたちに語りかけるスタイルで書かれているのも、この本の魅力の一つです。

特に娘さんとの対話のエピソードは、心に響きました。就職やキャリアの選択に迷う若者に対して、親としてどうアドバイスすべきか悩む姿は、とても共感できるものでした。

私自身も、親として子どもたちがどんなキャリアを選ぶべきか迷ったとき、どのようにサポートすればいいのか、この本から多くを学びました。

「親だからこそ言えること」と「親だからこそ言えないこと」の狭間で揺れ動く気持ちが、リアルに伝わってきます。

この本の中で特に印象に残ったのは、森岡さんが「自分をマーケティングせよ」と言っている部分です。

私たちは日々、自分という商品を市場に出しているんだ、と。

キャリアを単なる仕事の選択としてではなく、自分自身をどう見せ、どう売り込むかというマーケティングの視点で捉える発想は、非常に新鮮でした。

自分の強みをどのように見つけ、それをどう生かすのか。

これは仕事だけでなく、日常生活でも大切なスキルだと思います。

この本は特に若者に向けて書かれていて、難しい言葉や複雑な理論は一切使われていません。

そのため、就職活動中の学生や、キャリアに迷っている若者にとって、非常に読みやすく、理解しやすい本だと思います。

森岡さんが、若い世代に伝えたいという強い思いがページのあちこちに現れていて、まるで優しい父親が隣で励ましてくれているような感覚になります。

私も、学生時代にこの本を読んでいたら、もっと違った視点でキャリアを考えることができたかもしれません。

この本を読み終わった後、私の中で大きな変化がありました。

それは、自己成長への強い意欲です。

森岡さんの言葉を通して、自分の可能性をもっと広げたい、自分の限界を超えたいという思いが湧いてきました。

ただ読むだけでなく、実際に行動に移すことができる内容が詰まっているので、読後にすぐにでも動き出したくなる本です。

この本は私にとって「虎の巻」となりました。

キャリアに迷ったとき、壁にぶつかったとき、いつでもこの本を開いて、森岡さんの言葉に励まされています。

何度でも読み返せる、実用的な一冊です。

特に、子どもに対して書かれた内容だからこそ、親しみやすく、私の心に直接響きました。

7位 頭のいい人が話す前に考えていること

『頭のいい人が話す前に考えていること』は、単なるコミュニケーション本ではなく、真に「頭のいい人」になるための考え方や行動の本質を教えてくれる一冊です。

安達裕哉氏は、表面的な話し方やテクニックではなく、相手を思いやり、自分自身の思考の質を高めることが重要だと説いています。

この本があなたに提供するのは、職場でも家庭でも、信頼を勝ち取るために必要な深い思考法とコミュニケーションのスキルです。

続きを読む + クリックして下さい

本書の第一部では、「知性」と「信頼」を同時に得るための7つの黄金法則を通じて、頭のいい人が話す前にどのように考えているかを具体的に紹介しています。

たとえば、冷静さを失った時にこそ判断力が鈍り、失敗に繋がりやすいことや、話の内容を相手の立場で考える重要性を示しています。

著者はまた、頭のよさを周りから評価してもらうための姿勢についても言及し、自己評価ではなく他者が信頼できる存在になるための心構えを教えてくれます。

ガイドさん

「頭のよさ」は自己評価ではなく、周りからの信頼で測られます。

続く第二部では、5つの思考法を通じて、頭のいい人がどのように考え、情報を整理し、相手にわかりやすく伝えるかについて解説しています。

たとえば、相手の話に耳を傾ける「傾聴」の大切さについて、本書は深く掘り下げています。

ただ聞くのではなく、相手が話しやすいように心から関心を持って耳を傾けることで、相手との信頼関係が自然と築かれます。

実際にこの技術を実践することで、職場での人間関係や家庭での信頼が劇的に改善されたという声も多く寄せられています。

また、頭のいい人は常に自分の発言を整理し、話の内容を相手が理解しやすい形に整えていることも強調されています。

結論を先に述べ、相手の立場を尊重しながら話を進めることで、聞き手は内容を迅速に理解し、対話の流れがスムーズになります。

これにより、ただ話を聞かせるだけでなく、相手にとっても有意義な時間を提供することができるのです。

ガイドさん

わかりやすく話すには、結論から伝えることで相手の理解度が高まります。

さらに、相手に深く伝わる「言語化」の技術もこの本の魅力のひとつです。

安達氏は、自分の考えをただ話すのではなく、構成を意識し、要点を絞ることがいかに大切かを述べています。

「ポイント・理由・具体例・まとめ」というシンプルな構成を意識することで、相手にとって記憶に残りやすい話し方ができるようになるのです。

この「言語化」の力を高めることは、特にビジネスの場面において、相手に強い印象を残すのに役立ちます。

この本は、ビジネスパーソンだけでなく、幅広い年齢層に愛されています。

その理由は、頭のいい人になるための普遍的な方法が詰まっているからです。

実際、男性だけでなく女性や高校生からも多くの支持を受けており、「本書のおかげで人間関係に悩まなくなった」という感想が多く寄せられています。

シンプルでわかりやすい構成が老若男女問わず理解しやすいとされ、様々なシーンでの信頼構築をサポートしてくれます。

ガイドさん

話し方のスキルに頼らずに信頼を得るための方法が本書には詰まっています

『頭のいい人が話す前に考えていること』は、あなたの人生におけるコミュニケーションの質を根本から向上させ、信頼と知性を兼ね備えた「頭のいい人」になるための手助けをしてくれる本です。

本の感想・レビュー

頭の良さと信頼関係がどう結びつくのかという点は、初めて本書で深く理解できたように思います。

これまでは、頭が良い人というのは情報量が豊富であったり、物事をすぐに判断できる人だと考えていました。

しかし、安達さんの言葉によって、信頼を築けるかどうかが本当の意味での「頭の良さ」とされていることを知り、新たな視点が生まれました。

頭の良い人は、目の前の相手に対して誠実で、どんな状況でも相手を尊重し、感情を大事にすることで信頼を構築する。

情報だけではなく、相手の立場に立って話を進められる人こそ、真の頭の良さを持つ人なのだと思います。

これは、職場でも家庭でも大きな財産になると感じました。

他7件の感想を読む + クリック

この本を読み進めていると、思考の深さが日々のコミュニケーションにどれほど大切かを強く感じさせられました。

世間一般には、頭がいいとは知識量や話すスピードの速さで測られがちですが、本書はそこに異議を唱えます。

安達裕哉さんが言う「考える」とは、単に情報を詰め込むことや一方的に話すことではなく、自分と相手の間に立って、じっくりと状況や気持ちを理解しようとする態度を意味しているのだと気づきました。

多くの自己啓発書では、言葉のテクニックや会話術を中心に扱われますが、この本ではその奥にある「思いやり」や「内省」が核心です。

浅い考えに基づく会話がどれだけ空虚なものになるかがよくわかり、それが相手との信頼関係にまで大きく影響を与えるということが腑に落ちました。

この本が幅広い年齢層に読まれている理由がとてもよくわかります。

内容はコミュニケーションスキルや考える力についてですが、どれも「仕事の場面だけ」ではなく、家族との会話や友人関係、さらには子供や高齢者との対話にまで応用できるのです。

私自身も、この本で学んだ考え方を家族とのやり取りに生かすことで、これまでよりも少し余裕を持って話を聞けるようになりました。

さらに驚いたのは、ビジネス書として販売されているにもかかわらず、若い世代から高齢の方々まで幅広く愛されているという点です。

普段の人間関係でついギクシャクしてしまう人にも、本書が役立つのだと思います。

著者の安達裕哉さんは、数々のビジネス書を手掛けてきた実績がある方で、ビジネスやコミュニケーションについて豊富な知識と経験を持っています。

だからこそ、本書で語られている内容にも強い信頼性を感じました。

特に印象的だったのは、安達さんが「相手を思いやる力」を軸にしている点です。

著者が自身の経験をもとに書かれているからこそ、具体例も多く、本の内容がただの理論にとどまらず、読者が実生活で役立てられるように工夫されていると感じました。

思考の質がそのまま人間関係の質に影響するということを、本書を通して痛感しました。

思考の質とは単に情報の精度や速度ではなく、「どれだけ相手のことを考えているか」を含むものです。

仕事だけでなく日常のコミュニケーションの中でも、思考の質を高めることで相手に与える印象が変わり、結果的に自分の信頼度が高まります。

思考の質を高めることが、いかに周囲との関係を円滑にする鍵となり、自分自身の成長にもつながるかを理解しました。

この本を読むことで、より多くの人が自分の行動や言動に責任を持てるようになるのではないかと思います。

本書には、「頭の良い人が話す前に実践している7つの黄金法則」が示されています。

この法則が具体的であることから、日常生活の中で取り入れやすく、とても実践的です。

たとえば「自分の話す内容を整理する」「承認欲求をコントロールする」など、どれもシンプルだけど効果的な方法で、日々の会話に取り入れることで、少しずつコミュニケーションの質が向上していると感じます。

この法則を通じて、自分自身の考え方や行動が改善されていると実感でき、信頼感を築くきっかけになりました。

この本を読み終えた後、以前と比べて何かが大きく変わったような気がします。

以前の私は、会話の中で「早く答えを出す」ことを重要視していましたが、今では相手の話をしっかりと聞き、少しでも深く考えようとする自分に気づきました。

心の余裕を持ち、丁寧に会話することで、相手との関係も良い方向に変わっているように感じます。

この本が教えてくれる「話す前に考える」ことの大切さは、すぐに実生活に活かせるもので、自分が少しずつ成長しているのが実感できました。

この本があらゆる世代の人々に支持されている理由がよくわかりました。

単にビジネスの現場での話し方や交渉術を教えるのではなく、あらゆる日常の場面での「頭の良さ」について語られているからこそ、誰でも実践しやすいのだと思います。

特に、普段から人と関わる機会が多い学生や主婦の方にとっても、この内容は「こうすればもっといい関係を築ける」と思わせてくれる内容で、だからこそ多くの人が共感しているのだと感じました。

8位 タピオカ屋はどこへいったのか? 商売の始め方と儲け方がわかるビジネスのカラクリ

『タピオカ屋はどこへいったのか? 商売の始め方と儲け方がわかるビジネスのカラクリ』は、ビジネス初心者から経験豊富な経営者まで、あらゆるステージの人々にとって価値のある知識を提供する一冊です。

この本は、流行に乗るビジネスの実態や、それをいかに成功に結びつけるかを、具体的な事例を通じて解説しています。

本書では、タピオカブームに象徴されるような一過性の流行だけでなく、「閑古鳥が鳴くお店を行列店に変える集客テク」や「ブランド力アップにつながる消費者心理の掌握術」など、商売に関するさまざまな情報を扱っています。

続きを読む+ クリックして下さい

本書は、短期間で利益を最大化するための具体的な手法を学びたい方にとっても、長期的にブランドを育てるための戦略を探している方にとっても、非常に有用です。

流行に乗ることは、単にビジネスを短期間で成功させるだけでなく、その後の撤退や新たなチャンスへの切り替えをどう行うかが重要です。

例えば、タピオカ屋のように短期間で人気を博したビジネスは、その後どうやって持続的な利益を生み出すかという点で、多くのビジネスパーソンにとって学ぶべき点が多いでしょう。

ガイドさん

流行に乗るだけではなく、その流行が終わった後にどう対応するかが、真のビジネス成功に繋がります。

短期的な成功と長期的な成長のバランスが重要です。

また、本書は集客テクニックにも触れています。

単に広告を出すだけでなく、顧客の体験価値を向上させることで、いかにリピーターを増やすかが焦点となっています。

SNSやインフルエンサーマーケティングを活用する方法も具体的に紹介されており、現代のビジネスに欠かせない手法を学ぶことができます。

例えば、SNSを使ってどのように顧客との関係を深めていくか、インフルエンサーによる口コミ効果がどのように売り上げに寄与するのかなど、実際に使える知識が満載です。

ガイドさん

顧客との関係を築くことは、単なる販売ではなく、その先にある信頼関係の構築です。

リピーターを増やすためには、顧客に「このお店は特別だ」と感じてもらうことが大切です。

さらに、価格設定の重要性も見逃せません。

価格は単なる数字ではなく、顧客に対するメッセージでもあります。

高価格を設定することでプレミアム感を与えたり、割引でお得感を演出したりすることが、消費者の心理にどのように影響するかが本書では詳しく述べられています。

このように、価格が消費者に与える影響を理解することで、売り方の戦略を考える際に非常に有用なヒントを得ることができるでしょう。

ガイドさん

価格設定は商品の物理的な価値だけでなく、顧客にどのように感じてもらいたいかという「感情的な価値」も反映します。

適切な価格を設定することで、商品の見え方が劇的に変わります。

本書はまた、ブランド力の構築についても深く掘り下げています。

単なる商品の販売ではなく、その背後にある物語やビジョンを消費者に伝えることで、ブランドへの信頼を築くことができます。

ブランドにまつわるストーリーや価値観を共有することで、顧客との深い絆を作り上げることができ、これが長期的なビジネスの成長につながります。

例えば、高級ブランドが単なる商品ではなく、ライフスタイルや価値観を提供しているのと同じように、中小ビジネスでもこの考え方を応用することが可能です。

ガイドさん

消費者は商品そのものだけでなく、その背後にある物語に心を惹かれます。

ブランドの物語をうまく伝えることで、顧客との関係はより深まり、信頼も増していきます。

また、コスト管理と立地戦略についても、本書は具体的な方法を提示しています。

ビジネスにおいて、いかにコストを効果的に管理するか、そして適切な立地を選ぶことで効率的に利益を上げるかが解説されています。

例えば、固定費を削減しつつも顧客体験を損なわない工夫や、競争の激しいエリアでの立地戦略についても具体例を挙げて説明しています。

これにより、コスト削減と利益向上の両立がどのように実現できるかを理解できます。

ガイドさん

コストを削減することは重要ですが、それだけではなく、投資すべきところにしっかり投資することが長期的な成長に繋がります。

ビジネスの成長には「選択と集中」が不可欠です。

本書を読むことで、単なるビジネスの成功事例を学ぶだけでなく、実際に自分のビジネスに応用できる知識を多く得ることができます。

短期的な流行に乗るビジネスから、持続的なブランド構築まで、幅広くカバーしているため、自分がどのフェーズにいるかに関わらず、有用なアドバイスが得られます。

初心者にとっても分かりやすく、経験豊富な経営者にとっても新たな気付きが得られる一冊です。

まずはこの本を手に取り、ビジネスの次なる一歩を踏み出してみましょう。

読者一人一人が、自分のビジネスをどう成長させるか、その道筋を見つけるきっかけになるはずです。

本の感想・レビュー

この本を読んで、まず心に強く残ったのは、タピオカブームから学べる柔軟なビジネスの考え方です。

タピオカブームは一時的な流行に過ぎませんでしたが、その短期間で大成功を収めたビジネスがいくつもありました。

それを見て、流行に敏感であることと、すばやく行動に移す力の重要性を改めて実感しました。

ビジネスって常に動き続けているもので、その変化にどれだけ早く適応できるかが、成功の大きなカギなんだなと感じました。

特に、タピオカブームの背後には、SNSを使った拡散力や「インスタ映え」といった消費者の嗜好が大きく影響しており、これらを的確に捉える力が現代ビジネスには不可欠だと痛感しました。

他7件の感想を読む+ クリック

短期間で利益を回収するビジネスモデルの魅力についても強く心を打たれました。

タピオカ屋のように、短期的なトレンドに乗って、素早く利益を得るというスタイルはリスクも伴いますが、それでも非常に魅力的です。

特に初期投資が少ないビジネスなら、リスクを最小限に抑えながら短期間で元を取ることが可能ですし、リスクを分散しながら次のビジネスチャンスに挑戦できるところがいいなと思いました。

この本を読んで、「とにかくまずはやってみる」ことの大切さがより強く心に刻まれました。

そして、何よりも重要なのは、撤退のタイミングを見極めること。

利益を最大化しながらリスクを減らすための戦略として、短期的な利益を追求する姿勢がとても参考になりました。

社会の変化に敏感でいることの重要性についても、この本を通して改めて考えさせられました。

タピオカブームもそうですが、他の流行も常に時代の流れや消費者のニーズに大きく影響を受けています。

その変化にどれだけ敏感に対応し、適切なタイミングで行動を起こせるかが、ビジネスで成功するための大きな鍵だということを再確認しました。

特にSNSの普及など、現代社会での変化は非常に速いです。

だからこそ、常にアンテナを張っておいて、消費者が何を求めているのかを見極め、素早く行動することが求められているのだと思います。

さらに、消費者の行動や価値観が日々変わる中で、その変化を捉える力がビジネスの成功に直結すると感じました。

例えば、健康志向や環境意識の高まりなど、年々消費者のニーズは変わってきています。

これらのトレンドをいち早く捉え、商品やサービスに反映させることが企業にとって重要な競争力になるということを改めて実感しました。

成功を収めるためには、一つのビジネスモデルに固執しないことが大切だということを強く感じました。

本書では、いくつものビジネスモデルが紹介されていて、それぞれが成功するための独自のアプローチを持っています。

その多様性を理解することで、ビジネスをする上での柔軟な思考の大切さを学びました。

自分の強みや市場のニーズに応じて、最適なビジネスモデルを選択することが成功のカギになるのだと思いました。

また、複数のビジネスモデルを組み合わせてリスクを分散し、より安定した収益を目指すことも可能であるという点も、とても重要だと感じました。

短期的なビジネスと長期的なトレンドをどうバランスよく活用するかという視点が、非常に勉強になりました。

タピオカ屋のように短期間で利益を上げるビジネスと、長期的にブランドを育てていくビジネスの違いや、それぞれのメリットとリスクを理解することができました。

ビジネスを成功させるためには、目先の利益にとらわれずに将来の展望を持ちながらバランスよく戦略を立てることが必要だと感じました。

また、短期的な利益が得られるビジネスでも、それをきっかけにして長期的な顧客基盤を築くことができるという考え方も、とても参考になりました。

本書では、省スペースで始める店舗運営のコツが紹介されていて、それがとても参考になりました。

限られたスペースでも、創意工夫次第で十分にビジネスとして成り立つということがよく分かりました。

例えば、タピオカ屋のように最小限の設備で最大限の効率を追求するスタイルは、初期コストを抑える上で非常に有効です。

無理に大きな投資をせずに、少ないリソースをどのようにうまく使うかを考えることが本当に大事だと感じました。

そして、スペースの使い方次第で顧客の体験が大きく変わり、それがリピーターの獲得に繋がるという点も非常に印象に残りました。

さらに、省スペースでの運営においては、場所の選び方や内装の工夫も大きなポイントです。

たとえ立地が良くてもスペースが狭い場合、その狭さを「特別感」や「隠れ家的な雰囲気」として逆に利用することができるんです。

こうした創造的な工夫によって、限られたスペースでも顧客にとって魅力的な店舗を作り上げることができるというのは、本当に学びが多かったです。

本書で取り上げられていた「値決め」が商売に与える影響についても非常に印象に残りました。

価格は単なる数字ではなく、消費者の購買意欲に直接的な影響を与える要素であり、顧客が商品に対してどれだけの価値を感じるかを左右します。

自分のビジネスにおいても、単に価格を下げるのではなく、どのように設定すれば顧客に価値を感じてもらえるかを考えることが非常に重要であると学びました。

さらに、価格設定がブランドイメージにも大きな影響を与えることを理解しました。

高価格の商品はプレミアム感を演出し、顧客に特別な価値を提供していると感じさせる一方で、低価格の商品は手軽さや親しみやすさをアピールします。

このように、価格設定ひとつでブランドの方向性や顧客の受け取り方が大きく変わるのだと感じました。

ビジネスを成功させるためには、成功を目指すことだけでなく、撤退のタイミングを見極めることも重要だということをこの本で学びました。

多くの人はビジネスを始める際、成功に向けての計画ばかりに目を向けがちですが、失敗することや撤退することも含めて計画を立てることが、長期的に成功するためには必要なんだと気づきました。

特に、タピオカブームのような一過性の流行に乗ったビジネスの場合、そのタイミングを誤ると大きな損失に繋がる可能性があります。

本書では、撤退する際にどのようにしてリスクを最小限に抑えるか、そして次のビジネスにどのように繋げるかについても具体的なアドバイスが書かれていました。

ビジネスにはリスクがつきものですが、そのリスクをどうコントロールするかを学ぶことができました。

撤退は決して失敗ではなく、次に進むための戦略的な選択肢だということです。

9位 サクッとわかる ビジネス教養 行動経済学

『サクッとわかる ビジネス教養 行動経済学』は、ビジネスに役立つ心理学と経済学を組み合わせた「行動経済学」を、わかりやすく解説した一冊です。

この本は、私たちの意識の奥に潜む「非合理的な判断」がビジネスや日常生活にどのように影響を与えているかを探り、読者がその知識を活用できるように構成されています。

例えば、私たちが「今すぐ購入しないと損をする」という感覚に陥るのは、行動経済学が解明する「損失回避」や「フレーミング効果」の影響です。

続きを読む+ クリックして下さい

この本は、知識ゼロの方でも行動経済学の基本から学べるよう、シンプルなイラストや図解で理論を丁寧に解説しています。

さらに、マーケティング職や営業職の方には特に有用な内容が揃っています。

例えば、宿泊予約サイトでの「残りわずか」の表示や、商品ページの「人気商品」のバッジは、行動経済学が研究する「社会的証明」や「アンカリング効果」を巧みに利用して、消費者に「この商品はいいものだ」という印象を与える手法です。

こうした仕組みを知ることで、仕事やマーケティングの実務に役立てることができるのです。

ガイドさん

マーケティング戦略で重要なのは、消費者の無意識の『選好』を理解し、それを意図的に導くこと。

行動経済学がその鍵を握ります。

また、この本が扱うのは、ビジネスのみに限りません。

日常のあらゆる場面で無意識に行っている判断や行動にも役立つ知識が満載です。

例えば、なぜ私たちはクーポンをもらうと「得をした気分」になるのか? それは、行動経済学が指摘する「プロスペクト理論」が影響しているからです。

この理論では、利益よりも損失を大きく感じやすいという人間心理が解き明かされています。

プロスペクト理論を知っていれば、「割引があるうちに早く買わなければ」という心理を適切に利用したり、逆にその影響を冷静に見つめることができるようになります。

ガイドさん

プロスペクト理論が示すのは、損失への心理的敏感さ。

経済的な判断には“リスク回避”の傾向が顕著に表れるのです。

この本の魅力のひとつは、ビジネス成功の実例を数多く取り上げている点です。

例えば「パンケーキミックスの製造工程を一手間かけるようにしたことで売り上げが増えた事例」など、行動経済学の理論を活用した興味深い成功事例が豊富に紹介されています。

読者はこれを通じて、具体的なビジネス場面でどのように心理的テクニックを応用できるのかをイメージしやすくなっています。

ガイドさん

成功事例から学べるのは、顧客の心理的距離を縮め、信頼感を高めることで、購買行動が自然と促進されるということです。

さらに、行動経済学の代名詞ともいえる「ナッジ理論」も取り上げられています。

ナッジ理論とは、選択肢を提示することで人々の行動をやさしく促す方法です。

たとえば、社員食堂のメニューを健康的なものに並べ替えることで、自然と健康的な選択を促す仕組みを構築できるのです。

本書では、こうした行動経済学を使った「やさしい誘導」の仕組みを、マーケティングや職場環境の改善にどう活用できるかを具体的に学ぶことができます。

ガイドさん

ナッジ理論は、行動の方向性を“選択の自由”を保ちながら誘導するための設計技術。

強制をせずに人々の意思決定を最適化します。

行動経済学を学べば、私たちが日常で行っている「なぜ、そんな選択をしたのか?」という疑問に答えを見つけられるようになります。

特に、ビジネスの現場で使える知識として、消費者の選択に大きく影響を与える「非合理的な心理」を知ることで、マーケティングや営業戦略の精度を高めることができます。

ガイドさん

非合理な判断パターンを理解することが、消費者の行動変容に寄与する戦略的アプローチに繋がります。

監修を務める阿部誠教授は、行動経済学とマーケティング分野の第一人者であり、実際のビジネスで役立つ知識が詰まった内容を提供しています。

阿部教授は、行動経済学の知識が「ただ知識として終わるのではなく、ビジネスの実践にどのように活かせるか」に重点を置いて解説しています。

そのため、本書を読み進めるうちに、読者は自然と「ビジネスや日常における活用法」を身につけていくことができるでしょう。

ガイドさん

行動経済学の第一人者による監修は、学問としての深みと実践的なアプローチの融合を保証します。

行動経済学を手軽に学び、ビジネスや生活に役立てたい方にとって、『ビジネス教養 行動経済学』は間違いなく手に取る価値のある一冊です。

イラストや図解で学びやすく、実際のビジネスでの応用例も豊富なので、初心者でも安心して学べます。

この機会に、行動経済学の世界に触れてみませんか?

購入を通じて、ビジネスでも日常生活でも「なぜこの選択をするのか?」を自分で説明できる力を手に入れてください。

本の感想・レビュー

行動経済学は、心理学と経済学が絡み合った学問であるため、複雑な概念が多く、イメージしにくい部分も多いと感じていました。

しかし、本書では各テーマをわかりやすい図解で表現してくれるので、内容が視覚的に理解でき、初めて行動経済学を学ぶ人でもスッと頭に入ってくるんです。

たとえば、ヒューリスティックの理論や、プロスペクト理論の損失回避性など、言葉だけでは理解しづらい部分も、図解を見ることで一目で理解が進みました。

特に、マーケティングの事例では、どのような心理が人々の行動に影響を与えるのかが視覚的に示されているので、自分のビジネスにどのように応用できるかを考える際にも非常に役立ちました。

他8件の感想を読む+ クリック

本書の構成には、読者が必要な情報を無理なく吸収できる工夫が詰まっています。

ページをめくるたびにスムーズに内容が頭に入ってくるので、気がつけば行動経済学の基礎から応用までしっかり学べていました。

例えば、行動経済学の基本的な考え方が最初に丁寧に説明され、その後で実際に応用できるマーケティングの事例やナッジ理論が続くので、無理なく知識が積み上がっていく感覚がありました。

さらに、章ごとにテーマがしっかりと整理されているため、読んでいて迷うことがなく、どのようなシーンで役立つかもすぐにイメージできました。

専門書なのにこんなに読みやすくていいのかと驚きました。

ページを開いたら、どんどん先が気になって、あっという間に読み終えてしまいました。

内容もすぐに仕事で使えるような実践的なものが多く、「これは明日からでも使えるな」と思えることが多いのが魅力です。

普段の仕事でどうやって行動経済学を活かしていけばいいのか、そのアイデアが次々と湧いてくる感じがありました。

理論だけではなく、実際に応用できるアプローチを詳しく教えてくれるので、読んだあとすぐに試してみたくなりました。

行動経済学がどんなふうにビジネスに役立つのか、それがたくさんの具体例で示されているので、まるで自分が現場でそれを使っているような気分になれました。

例えば、宿泊予約サイトでの「○○人が閲覧中」や「残りわずか」の表示に、実はこんな心理的な仕掛けがあったなんて気づかされると、自分が顧客の立場でもまんまとその心理にハマっていたなと少し笑ってしまいました。

こうした事例が豊富に盛り込まれているからこそ、「じゃあ自分の仕事ではどう使えるかな?」と想像力がどんどん広がっていくんですよね。

読んでいて、何度も「これ、やってみたい!」とワクワクさせられました。

行動経済学には難解な理論が多く、言葉だけでは理解しづらい部分もあります。

しかし、本書ではプロスペクト理論やヒューリスティックなどの概念が非常に分かりやすく、かみ砕かれて説明されています。

特に、プロスペクト理論での「損失回避性」や「参照点」などの考え方が簡潔にまとめられているため、頭の中で整理しやすくなり、理解が一気に深まりました。

理論そのものに対する深い知識がなくても、解説を読み進めるだけで自然と内容が頭に入ってくるのは、この本の大きな魅力です。

読んでいて、「これは明日の会議で使える!」と思える内容がたくさんありました。

マーケティングや営業活動にどう活用できるかを具体的に教えてくれるので、今すぐにでも試してみたくなります。

顧客の心理を理解して、それをどう行動に繋げるかという点で、まさに仕事の現場での実用性が抜群だと感じました。

読んでいるうちに、これまで何となくやっていた仕事のアプローチも、行動経済学の知識を取り入れることで「もっとこうすれば効果が上がるかも」と、新しい視点がたくさん得られました。

私は経済学や心理学を学んだ経験がないのですが、本書では行動経済学の内容が初心者にもわかりやすく説明されていて、自然と理解が深まりました。

特に、各理論の背後にある人間心理や、その理論がどのように実生活に応用されるかが丁寧に書かれているので、「なるほど、こういう仕組みがあったのか」と納得しながら読み進めることができました。

行動経済学が初めての方や、ビジネスにどう役立てれば良いか迷っている方にとっても、親しみやすく、ためになる本だと感じます。

この本を読んでいくうちに、自分の行動パターンについても考えさせられる部分が多くありました。

「なぜ自分はこういう選択をしてしまうのか」といった非合理的な意思決定や、思い込みに左右される心理についての考察があり、自分自身を振り返る機会になりました。

行動経済学が単にビジネスだけでなく、日常生活にも役立つ学問だということがよくわかり、自分の考え方や行動をより合理的にするためのヒントがたくさん得られました。

この本の魅力の一つは、各章が緩やかに繋がり、テンポ良く進んでいくため、読み進めやすい点です。

最初は基礎的な理論が説明されていて、次第に応用的なマーケティングやナッジ理論へと展開していくため、自然と知識が積み重なっていくのがわかります。

また、各章ごとにテーマがしっかりと独立しているので、自分の気になるトピックから読んでも問題なく、読者の興味に応じて自由に読み進めることができる点も魅力です。

10位 THINK BIGGER 「最高の発想」を生む方法

『THINK BIGGER 「最高の発想」を生む方法』は、創造力を飛躍的に高め、複雑な課題を解決するための手法を示した一冊です。

著者であるシーナ・アイエンガーは、ベストセラー『選択の科学』で知られる心理学者であり、長年にわたる研究と実践の中から、多くの人が成果を生み出すために「創造性」を引き出すメソッドをまとめました。

この本は、コロンビア大学ビジネススクールでの超人気講義を元にしたもので、ビジネスの世界だけでなく、人生全般において「Think Bigger」の視点を取り入れることの重要性を教えてくれます。

続きを読む+ クリックして下さい

本書の中心にあるのは、ただ発想を広げるのではなく、深く考え、最も価値あるアイデアを生み出す「選び抜く」という姿勢です。

私たちは日常の中で、NetflixやAmazonのようにビジネスで大成功を収めた事例をよく目にしますが、それらのアイデアにはある共通の「型」がありました。

その型を使えば、あなたも創造的な発想を磨き、課題解決に結びつけることができるのです。

ガイドさん

「発想する」とは、ただ多くのアイデアを出すことではありません。

いかに「選び抜く」かが肝心なのです。

例えば、本書では「ブレインストーミングは必ずしも効果的ではない」という衝撃的な見解が示されています。

多くの企業やチームで取り入れられるブレインストーミングは、一見すると創造性を促進する方法のように思えますが、実際には効果が薄いとされています。

単にアイデアを出し合うのではなく、まず個々人が深く考える時間を持ち、その上で他者と共有することのほうが、より質の高いアイデアを生むと、研究結果からも明らかになっています。

また、本書は「課題解決」のプロセスを6つのステップに分解し、それぞれを具体的に説明しています。

課題を定義する「ステップ1」から始まり、課題を構成する要素を見極める「ステップ2」、関係者の望みを把握する「ステップ3」、異分野で成功したアイデアを取り入れる「ステップ4」、アイデアを視覚化する「選択マップ」の「ステップ5」、そして他者の視点を取り入れる「第三の眼」の「ステップ6」まで、各ステップを進むごとに自分のアイデアが磨かれていくのです。

ガイドさん

アイデアは、プロセスを経て初めて形になります。

創造力は「順序」を持ったスキルなのです。

例えば、「ステップ4」で推奨される「別領域での成功事例」を取り入れるアプローチは、多くのイノベーションに活用されています。

異分野で成功しているアイデアを自分の課題に適用することで、思わぬ突破口が見つかることがあるのです。

たとえば、医療業界で使用される患者データの管理手法が、小売業界の在庫管理に役立ったという事例や、製造業の効率化プロセスが教育のカリキュラム作成に応用された事例などがあります。

他業界の「常識」を取り入れることは、新しい発想を得るための強力な手段なのです。

ガイドさん

「箱の外」を見る視点が、創造性の可能性を無限に広げます。

創造力は、異なる領域との組み合わせによって高まるのです。

さらに、シーナ・アイエンガー氏が強調するのは、アイデアを客観的に評価する「第三の眼」の重要性です。

自分自身の考えに対しても、他人の視点で見直すことで、偏りや誤りを発見しやすくなります。

このプロセスは、自分の意図や想像を超えた改善点を見つけ、結果としてアイデアがより現実的で効果的なものになる手助けをしてくれます。

ガイドさん

自分の視点を超え、他者の視点から見ることができれば、アイデアはより洗練され、多くの人に共感されるものに変わります。

『THINK BIGGER』は、まさにこれから新しい価値を創造したいと考えるすべての人にとって、道しるべとなる一冊です。

アイデアは「特別な才能がある人だけのもの」ではなく、適切な方法を学び、実践することで、誰にでも手に入れることができます。

挑戦したい分野がどのようなものであれ、この本に記された6つのステップを使えば、創造的な解決策を導き出し、成功へと近づくための道筋を見つけられるでしょう。

本の感想・レビュー

この本『THINK BIGGER』を読んで、私が最も心を動かされたのは、著者シーナ・アイエンガーが提唱する革新的な発想を引き出す具体的な手法の数々でした。

彼女は、発想することを単なるアイデアの列挙と捉えず、「選び抜く」行為に重きを置いています。この考え方は、私にとって目から鱗でした。

日常生活や仕事において、ただ思いついたことを口にするだけではなく、どのアイデアが本当に価値があるのかを見極めることの重要性を改めて認識しました。

特に、NetflixやAmazonといった大成功を収めた企業、さらにはピカソやガンディーといった歴史的偉人がいかにして優れたアイデアを選択してきたかを深く掘り下げている部分には感銘を受けました。

彼らは、時に非伝統的な方法で思考し、直感や感情を大切にしつつも、論理的な選択を行っていたのです。

これにより、私も自分のプロジェクトにこの発想法を取り入れ、日常の選択を見直すきっかけになりました。

他6件の感想を読む+ クリック

「ブレインストーミング」の効果が研究で否定されているという話は、私にとって非常に衝撃的でした。

これまでの自分は、アイデアを出し合うことが創造性の源だと信じて疑わず、その手法に依存していましたが、本書を通じて、実はその考え方には限界があったことに気づかされました。

著者は、効果的な創造性は個々の思考を重視し、集団での意見交換に頼らないことを示唆しています。

この本を読むことで、自分の思考プロセスを見直し、どのように効率的にアイデアを引き出すかを考えるようになりました。

例えば、会議の際にただ単に意見を出すだけでなく、自分が持っているアイデアをより深く掘り下げる時間を持つことが大切だと感じています。

このように、創造性を高めるためには、従来の枠組みを疑い、新たな視点で考えることが求められるのです。

著者の指摘は、私自身の仕事の進め方にも大いに影響を与えており、これからの業務においても新たなアプローチを試みるつもりです。

著者は具体的な手法やプロセスを明確に示しているため、どのように自分の日常生活やビジネスに取り入れていくかがとてもイメージしやすく、実行に移すことが可能でした。

特に、「課題を選ぶ」「課題を分解する」といった具体的なステップが詳細に解説されているため、すぐに実践できる内容ばかりです。

たとえば、日常の業務で直面する複雑な問題を、小さく分解して考える方法は、すでに自分の仕事に取り入れ始めています。

以前は大きな問題に対してどう対処すべきか途方に暮れていましたが、今では「小さな課題を一つずつ解決していこう」という心構えに変わりました。

このアプローチによって、日々の業務が以前よりもスムーズに進むようになり、自信を持って取り組めるようになったのです。

著者が示す手法は、理論だけではなく、実際の業務にすぐに適用できる非常に実践的なもので、私の仕事や生活における課題解決力を飛躍的に向上させてくれました。

シーナ・アイエンガーの経歴が、本書に対する信頼感を高めています。

彼女はコロンビア大学で教鞭をとり、数々の成功事例を分析した経験を持つ心理学者です。

そのため、彼女の提案には説得力があり、理論に基づいた具体的な手法が信頼できるものとして受け入れられました。

実際、彼女の言葉には学術的な裏付けがあり、読者として私も安心して彼女の教えを受け入れることができました。

また、著者が自身の経験をもとに構築した手法は、実際のビジネスシーンでの成功事例と密接に関連しています。

彼女の教えを受けることで、どんな人でも創造性を発揮できるというメッセージが強く伝わってきました。

これにより、私自身も自分の経験を活かしながら、アイデアを具体的な行動に移す際の自信を持つことができました。

著者の実績とその信頼性が、私にとって大きな励みとなっています。

著者は、様々な要素を組み合わせることで新しいアイデアを生み出す重要性を強調しています。

特に、異なる分野からのアイデアを取り入れることによって、まったく新しい発想が生まれるという点には強く共感しました。

私自身も、友人や同僚と意見を交わす中で、各々の強みを活かしてアイデアを組み合わせることで、斬新な解決策を見出した経験があります。

この本を読んでからは、アイデアを組み合わせる楽しさをより実感するようになりました。

たとえば、日常的に触れるものを別の文脈で考えることで、普段見過ごしている可能性を見出すことができています。

このような思考の変化は、自分のアイデアを深化させるだけでなく、周囲の人々と共に新たな可能性を探るための良いきっかけとなっており、著者の教えを実践することで、より豊かな発想を楽しめるようになりました。

本書が提案する「イノベーションのプロセスとしての6ステップ」は、私にとって非常に役立つものでした。

このプロセスは、創造的な発想を実現するための明確な道筋を示しており、具体的なステップに従うことで、自分の思考を整理しやすくなりました。

課題の選定から始まり、分解、比較、探索、組み合わせ、評価という段階を踏むことで、より効果的にアイデアを生み出すことができるのです。

このフレームワークを実際に試してみたところ、思考の柔軟性が高まり、複雑な問題にも前向きに取り組むことができるようになりました。

特に、「課題を分解する」段階では、困難な問題も小さく切り分けて捉えることができ、ストレスが軽減されました。

このように、具体的なステップを経て、創造性を発揮するためのスキルが身についたと感じています。

著者の提案は、単なる理論にとどまらず、非常に現実的なアプローチが多いと感じました。

例えば、イノベーションのプロセスを実践するための具体的なツールや手法が紹介されており、実行に移しやすい内容が充実しています。

特に「選択マップ」の活用方法は、アイデアを視覚化することで自分の思考を整理しやすくなり、複雑な選択肢の中から最適なものを見出す手助けをしてくれました。

この実践的なアプローチが、私にとっての大きな収穫でした。以前は、漠然としたアイデアを思いつくことが多かったのですが、今では具体的なフレームワークをもとに自分の考えを構築できるようになりました。

著者の提案は、理論と実践が見事に融合した内容であり、読後すぐに行動に移せる実用性が備わっています。

11位 エッセンシャル思考 最少の時間で成果を最大にする

『エッセンシャル思考 最少の時間で成果を最大にする』は、現代の情報過多と時間の制約の中で、真に重要なものに集中するための方法を提示する一冊です。

この本は単なるタイムマネジメントやライフハックの技術書ではありません。

本当に大切なものを見極め、それにエネルギーを注ぐための哲学ともいえる内容が詰まっています。

著者グレッグ・マキューンは、AppleやGoogle、Facebookなどの大企業でアドバイザーを務めてきた経験から、多くの成功者が実践している「選択と集中」の技術を体系的にまとめています。

続きを読む + クリックして下さい

私たちは日常的に無数の選択に直面しています。

どの仕事を優先すべきか、どのプロジェクトに参加すべきか、どの人間関係を深めるべきか。

その一つ一つが私たちの人生を形作ります。

本書では、これらの選択を的確に行うために、重要でないものを排除し、本当に価値のあることだけを選び取るスキルを教えてくれます。

ガイドさん

エッセンシャル思考とは、人生をシンプルかつ充実したものにするための選択の哲学です。

本書の大きな魅力は、その実用性にあります。

たとえば、「90点ルール」というシンプルな基準を紹介しています。

これは、ある選択肢が100点満点中90点以上の価値があるかどうかを判断し、それ未満のものは容赦なく排除するという方法です。

このルールを実践するだけで、多くの無駄なタスクや決断から解放されます。

ガイドさん

『90点ルール』は、優柔不断を克服し、本当に価値のあることに集中するための最強のツールです。

また、本書は現代の「成功のパラドックス」にも鋭く切り込んでいます。

成功すればするほど、新しいチャンスや仕事が増え、結果として本質的なことが見えにくくなる現象を指摘し、これを克服するための具体的な方法を提案しています。

著者は、成功者ほど「ノー」を言う力が重要だと強調しています。

これにより、他者の期待や社会的なプレッシャーに振り回されず、自分自身の優先順位を守ることが可能になります。

ガイドさん

成功のパラドックスを克服するには、断る力を鍛え、自分の人生を自分でコントロールすることが必要です。

さらに、エッセンシャル思考を生活の中に組み込むための「しくみ化」の技術も紹介されています。

例えば、「バッファ」を設定することで、予期せぬ問題が発生しても柔軟に対応できるようになります。

この方法を活用することで、計画が崩れるストレスを減らし、結果として生産性を向上させることが可能です。

ガイドさん

バッファの設定は、現代社会のストレスフルな状況を乗り切るためのセーフティネットとなります。

『エッセンシャル思考 最少の時間で成果を最大にする』は、複雑な現代社会を生き抜くための必読書です。

この一冊があれば、あなたの時間とエネルギーを最大限に活用し、より少ない努力でより大きな成果を得ることが可能になるでしょう。

本の感想・レビュー

『エッセンシャル思考』を読んだとき、私の心の中にあったモヤモヤが一気に晴れたような気がしました。

それまでの私は、常に「忙しさ」に追われる日々を送っていました。

仕事の締切、家族との時間、友人との約束、そして自己成長のための学び。

どれも大切なことだと思いながら、結果的にすべてが中途半端になってしまい、自己嫌悪に陥ることも多々ありました。

しかし、本書が提唱する「エッセンシャル思考」というフレームワークは、そのような悩みを解決するための具体的な道筋を示してくれました。

「より少なく、しかしより良く」という哲学は、ただ単に効率化を目指すだけではなく、自分自身が本当に大切にしたいものを見極める手助けをしてくれるものです。

この一冊に出会わなければ、私は今も同じ悩みに振り回されていたかもしれません。

他6件の感想を読む + クリック

読んでいて、「選択と集中がこれほど効果的なものだったのか」と驚かされました。

本書では、エネルギーを分散させることがどれだけ無駄か、そして集中することがどれほど成果を生むのかが明確に描かれています。

私自身も、一度に複数のタスクを抱えがちで、結局どれも中途半端になってしまうことが多々ありました。

本書を読んだ後は、一度立ち止まり、自分が本当に注力すべきことを考えるようになりました。

その結果、以前よりも仕事の質が上がったと実感しています。

現代社会では、私たちは絶え間ない「ノイズ」に囲まれています。

メールの通知、SNSのフィード、スマホに届く無数のメッセージ…。

私も例外ではなく、こうしたノイズに振り回される日々を送っていました。

本書の中で、著者が「ノイズを排除することの重要性」を述べている部分を読んだとき、私は自分の日常生活を振り返りました。

そして、真っ先に取り組んだのがスマホの通知を整理することでした。

SNSの通知をオフにし、メールの確認も1日2回に制限したところ、想像以上に時間と心の余裕が生まれました。

そのおかげで、仕事や家族との時間に集中できるようになり、日々の満足感が格段に向上しました。

本書の魅力は、哲学的な話だけでなく、具体的な実践方法が詳しく説明されている点にあります。

「目標を明確にする」「進捗を可視化する」「小さな一歩を積み重ねる」など、どれも実践可能な内容ばかりです。

私が取り入れたのは、「進捗を可視化する」という方法でした。

タスク管理アプリを使い、達成したタスクを記録するようにしたところ、日々の成果が目に見えるようになり、モチベーションが大きく向上しました。

この本は単なる啓発書ではなく、実生活で使えるツールを提供してくれる点が非常に優れていると思います。

「何かを得るためには、何かを手放さなければならない」という考え方は、本書を読むまで私にはなじみの薄いものでした。

それまでは、できるだけ多くのことを同時にこなそうと努力していました。

しかし、トレードオフという概念を理解してからは、選択肢を絞ることがいかに大切かを実感するようになりました。

たとえば、休日に家族との時間を取るために、友人との約束を断ることがありました。

最初は罪悪感を覚えましたが、家族と過ごすことで得られる幸福感や満足感は、それ以上のものでした。

この本が教えてくれたのは、選ぶことの重要性と、それによって得られる充実感です。

時間管理の新しい視点を得られたことは、本書を読んで得た大きな収穫の一つです。

それまでの私は、「効率化」こそが時間管理の要だと思い込んでいました。

しかし、本書が提唱する「効率化よりも効果的な使い方を重視する」という考え方は、私の時間に対する価値観を根底から変えました。

たとえば、これまで私は一日のスケジュールを「やるべきことリスト」で埋め尽くしていましたが、本書を参考にして「一日のうちで最も重要な1~2つのタスクだけに集中する」ようにしました。

その結果、一日の終わりに感じる達成感が格段に増え、無駄なタスクにエネルギーを消耗することがなくなりました。

時間の「質」を高めることが、生活の「質」そのものを高めるのだと、この本は教えてくれました。

『エッセンシャル思考』は、私にとって「行動を変える本」でした。

この本を読んだ後、私は日常生活や仕事の中で、何が本当に重要なのかを常に問い続けるようになりました。

特に、家庭と仕事のバランスについて見直すきっかけを与えてくれたのは大きな成果です。

それまでは、仕事を最優先し、家族との時間を後回しにすることが当たり前でした。

しかし、本書の「本当に価値のあるものに集中する」というメッセージが心に響き、家族と一緒に過ごす時間を確保するために、仕事のスケジュールを見直しました。

その結果、家族との絆が深まり、仕事への取り組み方もより効果的になりました。

この本は、「人生を変える」と言っても過言ではないほどの力を持っています。

12位 プロフェッショナルマネジャー ~58四半期連続増益の男

『プロフェッショナルマネジャー ~58四半期連続増益の男』は、経営者やビジネスリーダーとしての成長を望む方々にとって、必見の書籍です。

ハロルド・ジェニーン氏が長年にわたって実践してきた独自の経営哲学と、結果を出すための具体的なアプローチが詰まっており、特に企業の拡大と効率的なリーダーシップに関心がある方に響く内容です。

この本は、単なる経営理論の羅列ではなく、数十年にわたる実務経験に基づいた「実践的な指針」として読者に提供されています。

続きを読む+ クリックして下さい

ジェニーン氏が強調するのは、経営の本質に直結する「逆算思考」の重要性です。

逆算思考とは、達成したい目標から逆に遡って計画を立てるというアプローチ。

最終的な目標を設定したうえで、そのために必要なリソースや行動を明確にし、効率的に進めるための手法です。

この考え方により、日々の業務やプロジェクトで迷うことなく、達成に向けて確実に進むことができます。

ガイドさん

目標から逆算することで、迷いが減り、着実に進む力が養われます。逆算思考は、あらゆるリーダーに必要な経営の土台です。

企業家精神もジェニーン氏が特に重要視している要素です。

多くの大企業は安定志向が強く、リスクを取ることをためらう傾向があります。

しかし、ジェニーン氏は企業家精神を持ち、時には大胆にリスクを取ることこそが、企業の成長と成功に不可欠だと考えています。

この企業家精神は、変化の激しい市場で競争力を保ち、常に革新を追求するために必要な資質です。

小さな失敗を恐れるのではなく、挑戦を通じて得られる新しい機会を見逃さない姿勢こそ、成功の秘訣と言えるでしょう。

ガイドさん

企業家精神は、リスクを恐れず挑戦を続けること。

失敗は新しい可能性への扉を開く鍵です。

本書で触れられているもう一つの重要な概念がリーダーシップです。

ジェニーン氏は、リーダーとしてチームの信頼を得て、目標に向けて全員が一丸となれるよう導くことが大切だと述べています。

彼にとってのリーダーシップは、ただ指示を出すだけのものではありません。

組織全体にビジョンを共有し、目標に向けてメンバー全員が力を合わせて動くように促すことが求められます。

特に、困難な状況においては、リーダーがどのように行動し、メンバーに信頼を伝えるかが大きな意味を持ちます。

ガイドさん

リーダーシップとは、目標を共有し、チーム全員を同じ方向に導く力です。

信頼と共感がその鍵となります。

さらに、経営において重要なのは、数字の力を理解し活用することです。

数字は企業の健康状態を表す「体温計」のようなものであり、数字に基づいて経営判断を下すことで、より客観的かつ効果的な経営が可能となります。

ジェニーン氏は、単なる利益や売上の数値にとどまらず、それらが示す背景やトレンドを見抜くことが重要であると説いています。

この「数字を読む力」は、経営者が持つべき基本的なスキルであり、適切に活用することで組織全体のパフォーマンスを高めることができるのです。

ガイドさん

数字は企業の健康状態を示す「体温計」です。

経営者はその背後にある意味を読み解く力を身につける必要があります。

『プロフェッショナルマネジャー』は、こうした実践的で現実的な考え方を通して、経営の本質を教えてくれる一冊です。

経営の知識をただ蓄えるだけでなく、実際に現場で活かすことで、リーダーとしての器を磨き、組織全体を成功に導くことが可能になるのです。

この本を手に取ることで、あなたもジェニーン氏の哲学に触れ、経営者としての新しい視点と自信を手に入れることができるでしょう。

本の感想・レビュー

ユニクロ創業者の柳井正氏が「経営のバイブル」としてこの本を推奨していることから、私も手に取ってみました。

柳井氏の推薦があるというだけで、実践に基づいた実力がある本だという信頼が持てましたが、実際に読んでみると、彼がここまで高く評価する理由がよくわかりました。

柳井氏もユニクロをグローバル企業に育て上げる中で、この本を実践的な指南書として役立てたようで、その影響が彼の経営手腕に表れていることを感じました。

柳井氏がどのようにこの本を自己の経営に取り入れたのか、そしてそれがどのようにユニクロの発展に結びついたかを想像しながら読むと、さらに興味が深まりました。

まさに「経営の教科書」とも言える内容でした。

他7件の感想を読む+ クリック

『プロフェッショナルマネジャー』には、ビジネスの現場を生き抜いてきたリアリティと迫力が詰まっています。

ジェニーンは、長年にわたり多国籍企業ITTを率いた経営者として、企業の成長を推進するために直面した現実や苦難を余すところなく描いています。

彼の語るビジネス論は、一般的なビジネス書にある理論だけでなく、実際に経験した現場での葛藤や判断を元にした生々しい内容です。

特に、企業買収の際の判断力や、社内の組織改革に対する強い意志が描かれ、ジェニーンが本当に「経営の鬼」として力を発揮した様子が伝わってきます。

理論だけでなく、実際に手を汚し、泥臭く戦い続けた経営者のリアルな声が、ページをめくるたびに迫ってきました。

著者が「数字」を重視する姿勢には学ぶところが多かったです。

単に売上や利益といった表面的な数字だけではなく、その背後にある細かい動きまでしっかりと把握しようとする姿勢が、まさにプロの経営者の姿なんだと感じました。

企業経営には数字が多く登場しますが、それをただ見ているだけでなく、どう読み解いていくかが重要であると彼は説いています。

数字の裏に隠れている現場の真実を見抜く力を持つことが、経営者として不可欠だというメッセージが心に刺さりました。

企業家精神を持つことの大切さを、これほどまでに強調している本は珍しいと思います。

普通、大企業は安定した経営を目指し、あまりリスクを取らないというイメージがありますが、ジェニーン氏はその逆でした。

常に新しい挑戦を追求し、安定に甘んじない姿勢が、まさに彼の言う「企業家精神」そのものなんです。

特に、大企業でも革新を続けるためには、リスクを恐れずに前進する姿勢が必要だという考えには共感しました。

組織が大きくなるほど、革新を起こし続けることの大切さがひしひしと感じられました。

本書の魅力は、経営の本質をシンプルに伝えるところにあります。

複雑な経営理論に頼らず、ジェニーンは「やり遂げる」というシンプルな信念を持って経営に取り組んでいました。

その信念が、彼の全ての判断や行動に反映されていると感じます。

経営とは結局のところ、やり遂げる意志とそのための行動が問われるものなのだと気付かされました。

多くの理論が存在するビジネスの世界で、このシンプルなメッセージは逆に新鮮で、力強いものです。

著者は、経営者にとってエゴは大きな敵だと警告しています。

特に、成功を重ねる中で自分の考えを過信し、他者の意見に耳を傾けなくなる危険性があることを指摘しています。

彼は、権威に固執したり、自分の考えを絶対視することが組織全体の活力を損なうとし、経営者としてのエゴをいかにコントロールするかが重要だと説いています。

自分の意見を押し通すのではなく、周囲の声を受け入れる柔軟さが求められるという教訓が深く残りました。

ジェニーンは、経営において「組織と人間関係」の重要性を深く理解していた人物だと感じました。

組織図に表せる公式な関係だけでなく、実際に人間同士の信頼関係を築くことが組織全体にとって不可欠だという考えが登場します。

特に、彼がチームメンバー一人ひとりを大切にし、心から信頼を得ることに注力していた姿勢には感動しました。

組織は人間関係が基盤にあってこそ成り立つ、というシンプルな真実を改めて教えてくれた一冊です。

本書が、ユニクロの創業者・柳井正氏の「教科書」として称賛されていることも納得できました。

柳井氏の経営スタイルに影響を与えたであろう「逆算思考」や「現場重視の姿勢」が本書には詰まっています。

ジェニーンが経営において重要視した姿勢が、そのまま柳井氏の成功にもつながっていると感じられる内容でした。

ユニクロの成功の背景にある哲学を知りたい方にも、ぜひ読んでいただきたい一冊です。

13位 ネガティブフィードバック 「言いにくいこと」を相手にきちんと伝える技術

「どうしても伝えなければいけないけれど、言いづらい」「これを言ったら相手を傷つけてしまうかもしれない」「でも、このまま放っておくと状況は悪くなる」――そんなジレンマに陥った経験はありませんか?

職場の同僚や部下、上司、取引先、さらには家庭や友人関係においても、“ネガティブフィードバック”は避けて通れない場面が訪れます。しかし、多くの人はこうした状況に直面したとき、心の中でモヤモヤを抱えたまま言葉を飲み込んでしまいます。その結果、問題が放置され、相手との関係がぎくしゃくしたり、状況がさらに悪化してしまうことも少なくありません。

本書『ネガティブフィードバック 「言いにくいこと」を相手にきちんと伝える技術』は、このような“言いづらさ”を乗り越え、相手に伝わるかたちでフィードバックするための方法を具体的に解説した一冊です。単なる「指摘の仕方」を教えるハウツー本ではなく、人間関係の本質や心理学、行動変容のメカニズムに基づいて、「伝えづらいことをどうすれば建設的に、そして誠実に伝えられるのか」を深く掘り下げています。

続きを読む + クリックして下さい

この本で紹介されている最大のポイントは、「ネガティブフィードバックは、相手を責めるためのものではなく、未来をより良くするための行動のきっかけである」という考え方です。多くの人が、ネガティブな内容を伝えると関係が悪くなるのではないかと恐れてしまいますが、実際には、正しい方法でフィードバックを行えば、信頼関係はむしろ強まります。相手が「自分を理解してくれている」「改善のチャンスをくれている」と感じられるように伝えることで、双方が前向きに変化できるコミュニケーションが生まれるのです。

本書では、次のような実践的なポイントが紹介されています。

- 事実と感情を切り分けて伝える:相手の人格ではなく、具体的な行動に焦点を当てて指摘することで、相手を不必要に傷つけずに改善を促す。

- タイミングと場を選ぶ:感情的にならず、相手が冷静に話を受け止めやすい状況を見極める重要性。

- 未来志向のフィードバックを行う:「何がダメだったか」だけで終わらせず、「次にどうすればいいのか」を一緒に考える。

- パワハラとの境界線を理解する:厳しい指摘とハラスメントの違いを明確にし、安全で信頼できる対話の場を作る方法。

- 逆フィードバックの重要性:部下や後輩だけでなく、上司やリーダーにも建設的なネガティブフィードバックを行うためのスキル。

この本を読むことで、ネガティブフィードバックが「対立を生む危険な行為」から、「お互いを成長させるための前向きなコミュニケーション」へと変わります。今まで「言えなかったこと」が言えるようになるだけでなく、伝えた後に関係がこじれる不安も減り、むしろ信頼を深められるようになるでしょう。

ガイドさん

人間関係の中で避けがちな“言いにくい話題”。それを乗り越えるための心理的準備、言葉の選び方、実践ステップがこの一冊に詰まっています。

職場でのチームマネジメント、リーダーシップ、部下育成はもちろん、パートナーシップや友人関係にも応用できる、まさに「一生使えるコミュニケーション技術」が手に入る本です。

本の感想・レビュー

私はこれまで、マネジメントやコミュニケーションに関する本を読んでも「結局どうすればいいの?」と、具体的な行動に落とし込めずに終わることが多くありました。理論だけが語られていたり、逆に現場的なテクニックが断片的に紹介されているだけで、どちらも腹落ちしないことが多かったのです。

この本はその点で、他の書籍とはまったく違いました。著者はまず、人間がネガティブフィードバックを受け入れにくい心理的メカニズムを明確に示してくれます。その上で、それを乗り越えるためのステップや会話の組み立て方を、実際に現場で使える形で解説しています。理論がベースにあるから納得でき、さらに現場でどう使うかが手に取るようにわかる。この二つがバランスよく揃っていることで、読んでいて「これならできそう」と自然に思えました。

特に印象的だったのは、ネガティブな内容を伝える際に「相手の尊厳を守る」ための会話の準備や心構えについて、心理学的な裏付けとともに具体的に書かれていたことです。これを知っているのと知らないのとでは、相手との関係性が大きく変わると実感しました。読了後は、自分がネガティブフィードバックを伝える場面でも、余計な罪悪感や不安に囚われずに行動できるようになりました。

他5件の感想を読む + クリック

私は心理学の専門家ではありませんが、この本は心理学の知識を無理なく吸収できるように書かれていました。特に印象的だったのは、フィードバックがうまく届かない背景には、人間の本能的な防衛反応や感情の動きがあると説明していた部分です。ただ「伝え方を工夫しましょう」と言われるよりも、「なぜそれが必要なのか」を心理学的に理解できることで、自分の中に深く納得感が生まれました。

また、心理学的な解説が長い専門用語の羅列ではなく、誰でも理解できるような平易な言葉で書かれている点も助かりました。説明が段階的で、感情の動きを整理しながら読み進められるので、ページをめくる手が止まらなくなります。さらに、実践に移すときのステップも心理学的知見とつながっていて、単なる知識に終わらない構成になっているのが良かったです。

読んでいる間、これまで自分が避けていたネガティブフィードバックの場面が頭に浮かびましたが、そのときの自分の心理状態や相手の反応が「なるほど、こういうことだったのか」と整理されていく感覚がありました。心の霧が晴れるようで、安心しながら読める本でした。

WILL/MUST/CAN フレームが具体的で実用的

本の中で特に印象に残ったのが、「WILL/MUST/CAN」のフレームです。自分がやりたいこと(WILL)、組織や相手から求められていること(MUST)、自分ができること(CAN)を整理することで、フィードバックの内容をより建設的に組み立てられるようになるという考え方です。

これまで私は、フィードバックの場面でつい感情的になったり、言いたいことを曖昧にしてしまったりすることが多くありました。けれど、このフレームを知ってからは、頭の中が整理され、「何をどう伝えるべきか」がはっきり見えるようになりました。相手にとっても受け止めやすくなることが実感でき、非常に実用的だと感じました。

また、このフレームは一度覚えれば、フィードバック以外の場面、たとえばチームの方向性を話し合うときや、自分のキャリアを考えるときにも使えるのがありがたいです。「具体的にどう動けばいいか」が自然に浮かぶツールとして、今後も長く使い続けたいと思いました。

「嫌われる覚悟」を伝えるマインドセットが勇気をくれる

私にとって、この本で最も心に響いたのは「嫌われる覚悟を持とう」というメッセージでした。これまで私は、相手に嫌われるのが怖くて、伝えるべきことを飲み込んでしまうことが多々ありました。特に部下や後輩に対して、成長のためには必要だとわかっていても、厳しいことを言えずに終わる場面がありました。

本書では、嫌われる覚悟を持つことが単なる強気な態度ではなく、「相手を尊重し、本当に相手のためを思うからこそ必要な姿勢」だと説明してくれています。この言葉に出会ってから、私はフィードバックの意味を改めて考え直しました。相手の将来のために必要なことなら、嫌われるかもしれないリスクを引き受ける勇気がいる。そう覚悟できるようになったのです。

本を閉じたあと、胸の奥に温かい決意のようなものが芽生えました。これからは恐れずに、でも相手を思いやる気持ちを忘れずに、率直なフィードバックを伝えたいと思わせてくれる一冊でした。

この本を読み進める中で心に残ったのは、「相手との信頼関係を損なわずにネガティブフィードバックを伝える方法」がしっかりと書かれていたことです。厳しい内容を伝えなければならない時ほど、相手との関係性が壊れてしまうのではないかと不安になるものです。

本書では、その不安に寄り添いながら、相手を尊重しつつ率直な意見を伝えるための工夫が、丁寧に説明されていました。単なる話法のテクニックではなく、相手の気持ちを理解し、相手の尊厳を守りながら伝える重要性が繰り返し語られているため、読むほどに安心感が増していきました。

読了後は、ネガティブフィードバックを「人間関係を壊すもの」ではなく「関係性を育てるきっかけ」にできると前向きに考えられるようになりました。緊張してしまう場面でも、少し勇気を持って向き合えるようになる本です。

ネガティブフィードバックを避けてきた自分を変えるきっかけになった

正直に言うと、私はこれまでネガティブフィードバックから逃げ続けてきました。相手にどう思われるか怖くて、必要なことを伝えられないままにしてきたのです。その結果、誤解が大きくなったり、関係性がぎこちなくなったりしたこともあります。

この本に出会って、一番大きかったのは「伝えないことの方が、相手を傷つける場合がある」と気づかせてもらえたことです。ページをめくるたびに、過去の自分の選択を思い出し、「あの時、ちゃんと話せていれば…」という後悔が胸に込み上げてきました。

でも同時に、これからは変われるという希望ももらいました。本書で紹介されている考え方やステップを使えば、勇気を持って率直に話すことができる。怖くても、相手を思う気持ちを軸にすれば、前に進める。読了後には、フィードバックを避けてきた自分に決別できそうな気持ちになれました。

14位 ユーモアは最強の武器である: スタンフォード大学ビジネススクール人気講義

ビジネスの現場では、成果や効率、論理的な分析が最優先されることが多くあります。しかし、その一方で人間関係を円滑にし、チームを強くまとめるために欠かせない要素が存在します。それが「ユーモア」です。書籍『ユーモアは最強の武器である: スタンフォード大学ビジネススクール人気講義』は、笑いが単なる気晴らしではなく、人生や仕事を豊かにする戦略的なスキルであることを明らかにしています。

本書を手がけたのは、スタンフォード大学で人気を博している講義を担当するジェニファー・アーカーとナオミ・バグドナスです。二人は心理学やビジネスの理論をベースにしながら、豊富な事例や研究成果を交えて、ユーモアが人間関係や組織文化に与える影響をわかりやすく解説しています。単なる「笑いのテクニック」ではなく、「人を動かす力」としてのユーモアを徹底的に掘り下げている点が特徴です。

続きを読む + クリックして下さい

この本の魅力は、ユーモアを特別な才能や生まれ持った性格に限定していないところにあります。むしろ誰もが習得できる「スキル」として位置づけられており、日常の中で少しずつ鍛えることができると説かれています。たとえば、会議の場で重い空気をほぐすちょっとした一言や、緊張を和らげる軽妙なやりとりは、意識して取り入れることで誰にでも可能になるのです。

また、本書はユーモアの効果を科学的な観点からも裏づけています。脳科学や心理学の研究を引用し、笑いがストレスを軽減し、創造性や共感力を高めることを実証しています。これにより、ユーモアは単なる娯楽ではなく、仕事の生産性や人間関係の質を高める「投資」であることが明確に示されています。リーダーにとっては、チームを前向きにし、信頼関係を築くための重要な武器となるのです。

さらに本書では、実際のビジネスシーンでユーモアをどう活用すべきかについても具体的なアドバイスが盛り込まれています。会話の中でユーモアを自然に取り入れる方法、相手を傷つけないための注意点、さらには職場の文化として「笑い」を根づかせるための工夫までが紹介されています。これにより、読者は理論だけでなく、実践的なノウハウを得ることができます。

ガイドさん

この本が伝えているのは「ユーモアは人生を変える力を持つ」というシンプルかつ深いメッセージです。

仕事の効率や成果を追い求めるだけではなく、人と人との関係性に笑いを取り入れることで、日常がより豊かに、そしてしなやかになります。

深刻さと軽やかさを行き来できる力は、現代社会に生きるすべての人に必要な「生きる武器」と言えるでしょう。本書は、その最初の一歩を踏み出すための頼もしい道しるべとなります。

本の感想・レビュー

本書で特に印象に残ったのは、ユーモアが信頼関係の形成に直結するという主張でした。単に場を和ませるだけでなく、相手に知性や親しみを感じさせる力があるという点は、リーダーやマネージャーだけでなく誰にとっても大切な視点だと気づかされました。読みながら、これまでの職場や人間関係を思い返すと、確かに自然にユーモアを交えて会話していた人には、無意識のうちに心を開いていた自分がいたことに気づきました。

さらに興味深かったのは、ユーモアを用いることで「心理的安全性」が生まれるという研究の裏付けです。真面目な環境や厳しい局面こそ、適度な笑いが人を勇気づけ、新しい発想や挑戦を後押しする。その因果関係を具体的な事例とともに解説してくれるので、説得力が格段に増していました。信頼が築かれるプロセスにユーモアがどのように作用するかを理解することは、単なる職場コミュニケーションを超えて、人生全般に役立つ学びだと感じました。

自分にとってこの部分は「信頼は努力や誠実さだけでなく、笑いによっても育まれる」という発見でした。本書を読むまでは、ユーモアと信頼は別の領域にあると思っていましたが、実際には切り離せない関係にあると気づけたのです。この新しい視点は、これからの人付き合いやチームでの協働において大きな力になると実感しました。

他5件の感想を読む + クリック

自分のユーモアのタイプを診断できるパートは、読み物として非常に面白いだけでなく、自己理解を深めるきっかけになりました。これまで笑いに関して「自分は得意か不得意か」程度でしか考えたことがありませんでしたが、具体的なスタイルとして分類されることで、自分の傾向がはっきりと見えてきたのです。その発見はまるで新しい鏡を覗き込んだような感覚でした。

また、この診断が優れているのは「どのタイプが優れているか」ではなく「それぞれに強みがある」と示してくれる点です。人と比べるのではなく、自分の持つスタイルを活かす方法を探るよう導いてくれる構成は、読者を安心させつつ前向きにさせます。この考え方は、ユーモアだけでなく自己成長やキャリアの捉え方にも応用できると感じました。

診断を通して得られたのは、自分の強みを再認識できたことと同時に、他者のスタイルを理解する視点です。本書を読む前は「笑わせること」に意識が向きがちでしたが、「どう笑いを共有するか」に目を向けることが重要だと気づかされました。この気づきは、日常のコミュニケーションをより深く豊かにする大きな一歩となりました。

本書を通じて強く感じたのは、現代のシリアスな時代だからこそユーモアの重要性が増しているという点です。社会や経済が先行き不透明で、仕事も複雑さを増す一方の中で、人々はどうしても緊張感や不安に支配されがちです。その中で、ユーモアが単なる気晴らしではなく、困難を乗り越えるための戦略的なツールになり得ることを知り、大きな希望を感じました。

印象的だったのは、著名なリーダーたちが口を揃えて「ユーモアこそが人間らしさを解き放つ」と語っている点です。シリアスさが求められる環境で、逆に軽やかさを持つことが信頼や安心感を生む。その逆説的な真理が、本書では事例とともに丁寧に語られており、胸に深く響きました。これまで「真面目さこそ武器」と思ってきた価値観が、大きく揺さぶられた瞬間でした。

この本を読んでから、自分自身の働き方を振り返ると「真剣であること」と「深刻になりすぎないこと」のバランスを意識するようになりました。シリアスな時代だからこそ必要なのは、肩の力を抜くこと。そしてその力をユーモアが授けてくれるのだと実感しました。時代に即したこのメッセージは、多くの読者に響くに違いありません。

この本が読み応えのある一冊だと感じたのは、多様な事例と科学的な研究がバランスよく紹介されているからです。アップルやグーグル、ピクサーといった企業の実例から、心理学や神経科学の研究成果まで幅広く取り上げられており、読んでいて説得力を強く感じました。理論に偏らず、現場のエピソードと結びつけて語られることで、知識が生きた形で心に残りました。

特に興味深かったのは、ユーモアが脳の働きやストレスの軽減に与える効果を科学的に示している部分です。単なる感覚的な主張にとどまらず、データや実験結果に基づいて説明されるので「これは本当に役立つ知見なのだ」と確信を持つことができました。専門書にありがちな堅苦しさを感じさせない語り口でありながら、内容はしっかりと学術的裏付けがある点が、本書の大きな強みです。

読み終えて残ったのは「ユーモアは曖昧なものではなく、再現性のある力として扱える」という実感でした。感覚やセンスの問題だと片づけてしまうのではなく、研究に基づく方法論として提示されているからこそ、実生活やビジネスに応用する際に大きな自信につながります。この科学的な裏付けの存在が、本書を信頼できる指南書たらしめていると強く感じました。

リーダーシップについて多くの書籍を読んできましたが、本書ほど「人間らしさ」を軸に据えているものは少ないと感じました。従来のリーダー論では「厳格さ」「戦略性」「実行力」といった言葉が並びがちですが、この本は「笑い」という一見軽やかな要素を真剣に取り上げています。その斬新さに、最初は戸惑いつつも、読み進めるうちにリーダーシップに求められる新しい視点を提示されているように思えました。

ページを重ねるごとに、リーダーが発する一言の重みや雰囲気作りに、ユーモアがどれだけの影響を及ぼすのかを実感させられます。部下に安心感を与えたり、厳しい状況でも希望を失わせないよう導いたりする力は、決して命令や叱責から生まれるものではありません。笑いが持つ力は、リーダーが人々を引きつけ、信頼を積み重ねる上で欠かせないものだと強く納得させられました。

読了後は、ユーモアがリーダーシップの表面的な飾りではなく、深層にある「人を導く力」そのものだと理解できました。まさにこれは、新しい時代のリーダーシップ論として、多くの人に手に取ってほしい教科書のような一冊だと感じています。

本書を読んでいると、自分のこれまでのチーム経験が鮮明によみがえってきました。特に、チームが疲弊していた場面で誰かが放った一言で空気が一気に変わった瞬間。それは意図的に「笑わせよう」としたものではなく、自然に出た軽妙なユーモアでした。本書を読むことで、その体験の背景にある心理的なメカニズムを理解することができました。

著者たちは、ユーモアがチームに「心理的安全性」をもたらし、挑戦を後押しする効果を詳しく解説しています。その記述を目にして、自分が経験してきた現実と重ね合わせると、点と点がつながるような感覚を覚えました。笑いがあるときに人は安心し、失敗を恐れず意見を言いやすくなる。そのシンプルで力強い効果を改めて理解できたことは大きな学びでした。

本書をきっかけに、自分も日常的にチームでのコミュニケーションに小さなユーモアを取り入れていきたいと思うようになりました。笑いは特別な才能ではなく誰でも使えるスキルだと知ることができたのは、とても心強い気づきでした。