忙しい社会人や就活生にとって、「敬語の正しい使い方」は避けて通れないテーマです。

しかし、いざ話そうとすると「これで合っているのか?」「丁寧すぎて不自然では?」と不安になることも多いのではないでしょうか。

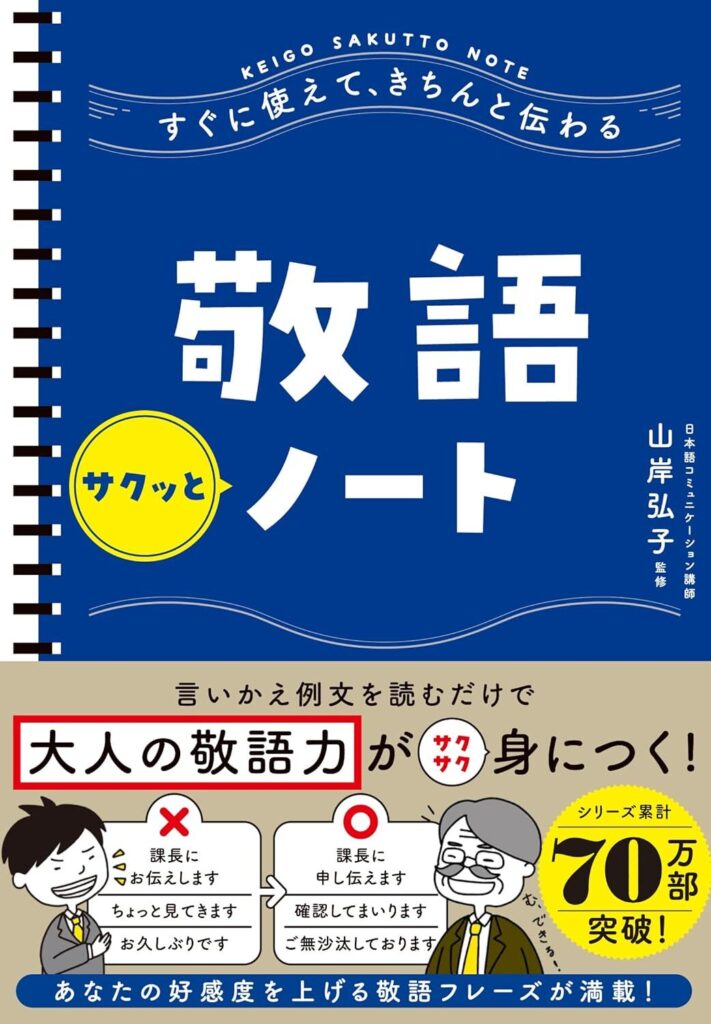

書籍『すぐに使えて、きちんと伝わる 敬語サクッとノート』は、そんな悩みを抱える人に寄り添い、実際の場面でそのまま使える敬語表現を豊富に収録した一冊です。

社内でのあいさつや上司への報告、取引先との打ち合わせ、電話対応、さらには就職活動や近所づきあいに至るまで、幅広いシーンで役立つフレーズが整理されています。

読み進めるうちに、誤用しやすい表現を正しく直し、好感度を高める言い回しへ自然と切り替えられるようになる点が大きな特徴です。

まさに「読むトレーニングブック」として、日常からビジネスの最前線まで活用できる実用的な敬語のガイドといえるでしょう。

合わせて読みたい記事

-

-

敬語について学べるおすすめの本 13選!人気ランキング【2026年】

上司や取引先へのメール、電話、面接の受け答え――ふと「この敬語、合ってる?」と不安になる瞬間は誰にでもあります。 正しい言い回しが身につけば、伝わり方も印象も一気に変わるはず。 1位 敬語の使い方が面 ...

続きを見る

書籍『すぐに使えて、きちんと伝わる 敬語サクッとノート』の書評

この書籍は「敬語を学びたいけれど難しそう」と感じている初心者から、接客や就職活動で“今すぐに正しい言葉づかいが必要”という実務家まで幅広い層に向けた一冊です。内容は、誤用例を正しい形に置き換える分かりやすい構成と、シーンごとの実用フレーズを豊富に収録している点が特徴です。

全体像をより理解しやすくするために、以下の4つの観点に沿って詳しく見ていきましょう。

- 著者:山岸 弘子のプロフィール

- 本書の要約

- 本書の目的

- 人気の理由と魅力

この流れで読み進めれば、「なぜこの本が敬語学習の入門・実践に役立つのか」が自然に理解できるでしょう。

著者:山岸 弘子のプロフィール

山岸弘子氏は、日本語の敬語教育に長年取り組んできた専門家で、NHK学園専任講師を務めています。1990年代後半から、社会人や学生を対象とした敬語講座を開講し、数多くの受講生を育成してきました。彼女の講座を修了した人々からは、「周囲から信頼されるようになった」「人間関係がスムーズになった」といった声が多く寄せられており、単なる言葉の知識ではなく、人間関係を改善する“実用的な力”を育む点が高く評価されています。

さらに、テレビや雑誌などのメディアにも多数登場しており、一般の視聴者や読者に向けて敬語の使い方を解説する活動も行っています。専門的な内容をかみ砕き、誰でも理解できるように説明する力は、講師としての長年の経験に裏打ちされたものです。

山岸氏の強みは「教育」「企業研修」「メディア解説」の3領域を横断していること。

つまり、学問的知識だけでなく、現場で即役立つ形に落とし込む力を持つ講師です。

本書の要約

『すぐに使えて、きちんと伝わる 敬語サクッとノート』は、仕事や日常生活のあらゆる場面で求められる敬語表現を、実例とともに学べる実用的な指南書です。社内でのやり取り、取引先との会話、接客対応、電話応対、さらには就職活動や日常的な近所づきあいまで、幅広いシーンをカバーしているのが特徴です。

本書の構成は非常にわかりやすく、まず「間違いやすい表現」を取り上げ、誤用と正用を比較して提示しています。これにより、単に「この表現は間違い」と覚えるのではなく、なぜ誤りになるのか、どうすれば正しく伝わるのかを理解できるようになっています。例えば「お召し上がりになられる」という二重敬語のケースを示し、それを「召し上がる」と修正することで、正しい言葉遣いの感覚を身につけられる仕組みになっています。

さらに、ただ正しい形を提示するだけでなく、場面ごとの実例が豊富に盛り込まれている点も大きな特徴です。会議の発言、上司からの指摘への返答、電話での謝罪や依頼、面接での自己紹介など、すぐに使える形で整理されています。そのため、読んだ内容を実生活に直結させやすく、学習効果が高いのです。

この本の要約的特徴は、誤用例の提示とシーン別学習を組み合わせた「状況学習」にあります。

人は抽象的なルールよりも、具体的な場面にひもづいた記憶のほうが定着しやすいという心理学的効果がここで活かされています。

本書の目的

この本が目指すのは、単に正しい敬語表現を知識として理解することではなく、実際の会話や文章の中で自然に使いこなせるようになることです。著者は「敬語の習得は筋力トレーニングと同じ」と述べています。つまり、本を読むだけでは力がつかず、繰り返し声に出して使い、場面に応じて応用し、復習を重ねることで初めて身につくという考え方です。

そのため本書は、インプット(正しい表現を知る)、アウトプット(実際に声に出す)、復習(繰り返して記憶を定着させる)という三段階のトレーニングを支援する形で作られています。各章では、基本フレーズに加えて「言い換え例」が提示されており、学習者が段階的にレベルアップできる設計です。

さらに、本書は「正誤」の知識にとどまらず、対人関係をスムーズにするための工夫も取り入れています。たとえば「クッション言葉」や「改まり語」といったテクニックは、相手への配慮を言葉で示すもので、単なる形式的な正しさを超え、信頼感や安心感を生み出す効果を持ちます。著者が強調するのは、敬語を単なる規範的な知識として学ぶのではなく、「人間関係を築く道具」として活用してほしいという点です。

敬語の習得は「文法的正確さ」と「対人配慮」の二層構造で成り立っています。

本書の目的は、この二つを同時に鍛えることで、より実践的で社会的に通用する表現力を培うことにあります。

人気の理由と魅力

本書が多くの読者に支持されている理由は、まず実用性の高さにあります。社会人が直面する典型的なシーンを網羅しているため、「必要なときにすぐ引ける」という安心感があります。また、誤用と正解を並べて提示する形式は、読者の理解を促進すると同時に、「なるほど、こう直せばいいのか」と納得感を与える点でも好評です。

加えて、初心者がつまずきやすい「過剰敬語」や「クッション言葉」の正しい使い方といった応用的な表現も紹介されているため、基礎から応用まで一冊でカバーできるバランスのよさがあります。社会人になりたての人はもちろん、接客や電話応対に悩む人、就活で印象を良くしたい学生まで、幅広い層が自分の課題に合わせて活用できることが魅力です。

さらに、短時間で読めるコンパクトな構成でありながら、実際に声に出して練習できるように作られているため、「持ち歩けるトレーニングブック」としての役割も果たしています。これは分厚い参考書では得られない強みです。

人気の背景には「即効性」と「網羅性」が両立している点があります。

人は学習成果を短期間で実感できると継続意欲が高まります。

本書は誤用修正による即効性と、シーン別整理による網羅性を兼ね備えており、この二つの要素が読者満足度を押し上げています。

本の内容(目次)

『すぐに使えて、きちんと伝わる 敬語サクッとノート』は、7つの章で構成されており、それぞれが日常生活やビジネスで直面しやすい場面に対応しています。章ごとに想定されるシーンや誤用の具体例を挙げ、正しい表現や改善方法をわかりやすく解説しているのが特徴です。

ここでは、各章の特徴を順に詳しく紹介していきます。

- 第1章 気づかずに使っている!? 間違い敬語

- 第2章 社内・接客ですぐに使える敬語

- 第3章 社外・接客ですぐに使える敬語

- 第4章 電話応対ですぐに使える敬語

- 第5章 就職活動ですぐに使える敬語

- 第6章 日常会話ですぐに使える敬語

- 第7章 ビジネスメール&書く敬語の基本

読者は必要に応じてどの章からでも読み始められる設計になっているため、実用書としての利便性も高いです。

第1章 気づかずに使っている!?間違い敬語

最初の章では、私たちが日常的に使ってしまいがちな誤用表現を取り上げています。例えば「ご覧になられる」といった二重敬語や、「弊社」と「当社」を混同してしまうような内と外の逆転表現などが典型的です。これらは一見丁寧に聞こえるものの、実際には不自然さや違和感を与えてしまい、相手に「この人は正しい敬語を理解していない」と思わせてしまうことがあります。

さらに、この章では「何様敬語」と呼ばれる、高圧的に聞こえてしまう言い方や、「バイトマニュアル敬語」のようにアルバイトマニュアルでよく使われる不自然な言い回しにも注意を促しています。たとえば「〜のほうになります」といった表現は便利ですが、乱用すると違和感を持たれる典型例です。こうした誤用に気づくだけでも、相手からの印象はぐっと良くなるでしょう。

また、「過剰敬語」や「美化語」といった日本語特有の現象についても解説されており、「どうぞお召し上がりくださいませ」のような過剰に装飾した言葉づかいが必ずしも良い印象につながらない点も学べます。正しい敬語を身につけるうえで、まずは間違いを取り除くことがスタートラインになるのです。

言語学的にみると、敬語の誤用は「過剰一般化」と呼ばれる現象です。

本来あるルールを過度に適用することで誤りが生じるため、意識して整理することで修正が可能になります。

第2章 社内・接客ですぐに使える敬語

この章は、職場でのあらゆる場面に直結する実践的な敬語を扱っています。たとえば、日常のあいさつから、上司からの指摘への受け答え、報告・連絡・相談の仕方など、具体的なシーンごとに解説されています。言い方一つで「頼れる部下」と思われるか、「雑な対応」と評価されるかが分かれるため、実例の多さが大きな助けになります。

また、会議やプレゼンでの発言、来客対応、トラブル発生時の応対など、より高度な状況に応じた表現もカバーされています。特に「クッション言葉」の活用法が充実しており、「恐れ入りますが」「差し支えなければ」といった言い回しが、相手との距離をやわらげ、スムーズな会話を生み出すことを学べます。

さらに、この章では「改まり語」や「お・ご〜になる」の正しい用法についても触れられており、単なる敬語の知識ではなく、相手との関係を考慮した言語運用力が養われます。結果として、職場での人間関係を円滑にする力を身につけられる構成になっています。

クッション言葉は社会言語学における「ポライトネス理論」の実践例です。

相手の体面を守りつつ自分の要求を伝えることで、対人摩擦を最小限に抑える効果があります。

第3章 社外・接客ですぐに使える敬語

三つ目の章では、社外の取引先や顧客とのやりとりを想定しています。社外の相手に対しては、社内とは逆に自分の組織をへりくだって表現する必要があります。たとえば「課長が言っていました」と伝えるのは不適切で、「弊社の課長の○○が申しておりました」とするのが正解です。この「内と外」の区別が敬語における大きな壁であり、多くの人がつまずくポイントです。

接待の場面では、普段以上に丁寧さが求められます。例えば「本日はお運びいただきありがとうございます」という表現は、単なる「来ていただいてありがとうございます」よりも格段に洗練されて聞こえます。社交の場で自然に使えるかどうかが、信頼や印象を左右する要素となるのです。

さらに、この章では「れる」「られる」といった尊敬語や可能表現の混同についても触れています。たとえば「お伺いされましたか?」は尊敬語と受け身が混在してしまい不自然です。正しくは「お伺いになりましたか?」となります。細かなニュアンスの違いを理解することで、洗練された言葉づかいを実現できるのです。

敬語の内/外の区別は「ウチソト意識」と呼ばれ、日本語特有のコミュニケーション構造です。

社会言語学的には、これが日本人の集団主義や組織文化を反映していると考えられています。

第4章 電話応対ですぐに使える敬語

この章では、電話という限られた情報しか相手に伝わらない場面での言葉遣いを取り上げています。表情や仕草が伝わらないため、声のトーンや言葉の選び方が相手の印象を大きく左右します。最初のあいさつから名乗り方まで、相手に安心感と信頼感を与えるための基本動作が解説されています。

続いて、依頼やお礼、謝罪といったやり取りの具体例も掲載されています。たとえば「申し訳ございません」「恐れ入りますが」といった言い回しは、謝罪や依頼を円滑に進めるうえで不可欠です。特に「伝言の受け渡し」や「クレーム対応」といった場面では、相手の気持ちを逆なですることなく、的確に意図を伝えることが求められます。

さらに、電話応対における基本マナーも整理されています。受話器の持ち方や声の大きさ、復唱の重要性など、細部まで配慮することで信頼を積み重ねられるのです。対面以上に慎重さが求められることを意識できる章となっています。

第5章 就職活動ですぐに使える敬語

この章では、就活や転職活動に欠かせない敬語表現が解説されています。企業への問い合わせや応募の際に使う言葉から始まり、面接の入室・自己紹介、質疑応答、自己PR、退室の流れに沿って具体的な例が示されています。

また、採用や不採用の連絡を受け取る際の適切な対応方法も取り上げられています。どんな結果であっても冷静に受け止め、感謝の言葉を伝えることが社会人としての礼儀であることが強調されています。こうした場面は特に緊張しやすく、言葉遣いを間違えると印象を大きく損ねるため、事前のトレーニングが不可欠です。

さらに「ワンランク上の敬語表現」として、敬称変換や語尾の工夫、丁寧なあいさつのバリエーションも解説されています。単なる形式的な受け答えを超えて、自分の人柄や誠意を伝えるための技術として敬語を活用する視点が示されています。

採用面接での敬語は「言語的コンピテンス」だけでなく「社会的コンピテンス」の評価対象になります。

つまり、正しい使い方以上に、その人が組織文化に適応できるかどうかの指標とされるのです。

第6章 日常会話ですぐに使える敬語

この章は、ビジネスだけでなく日常生活で役立つ敬語の事例が集められています。近所の人とのあいさつや、物事を尋ねたり頼んだりするときの言葉遣い、家へ招く・招かれる際の応対、親戚の集まりなど、私生活のあらゆる場面に対応しています。

普段から敬語を自然に使えるかどうかは、社会人としての印象を左右します。特に、親しい間柄であっても適度に敬意を込めた表現を選べる人は、信頼を得やすく人間関係もスムーズになります。反対に、フランクすぎる言葉遣いは誤解を生み、時にトラブルの原因となることもあります。

また、あいさつのマナーについても詳しく取り上げられています。地域や世代によって表現の幅が異なるため、「誰にでも通用する丁寧さ」を身につけておくことが望ましいと解説されています。

日常敬語は「フェイスワーク(face work)」の一種で、人間関係を円滑に維持するための潤滑油として機能します。

形式よりも相手への思いやりが重視されるのが特徴です。

第7章 ビジネスメール&書く敬語の基本

この章では、文章によるコミュニケーションに焦点が当てられています。口頭とは違い、書き言葉は形として残るため、一層の正確さと丁寧さが求められます。メールの基本マナーから始まり、宛名や件名の書き方、誤解を招かないための表現方法などが具体的に解説されています。

続いて、お礼・依頼・謝罪・報告といったメールの定番パターンが、実際の文例とともに紹介されています。たとえば謝罪メールでは「ご迷惑をおかけし申し訳ございません」という定型句に加え、原因や再発防止策を簡潔に添えることが誠意を示す方法であると説明されています。

さらに、書き言葉特有の表現や敬語の使い分けについても触れられており、「です・ます体」と「でございます体」の微妙な差異をどう使い分けるかなど、実務で応用できる細部にまで踏み込んでいます。

対象読者

この本は、誰にとって役立つのかを整理してみましょう。内容を見ていくと、ビジネスシーンから日常生活まで幅広い場面をカバーしており、学ぶ対象者の姿が浮かび上がってきます。

具体的には以下のような人々に特におすすめです。

- 新社会人

- 就活生・転職活動中の人

- 敬語に苦手意識があるビジネスパーソン

- 接客や電話対応が多い職種の人

- 丁寧で印象のよい日本語を身につけたい人

それぞれの立場や目的に合わせて、活用できるポイントが用意されています。

以下では一つひとつ詳しく解説します。

新社会人

新たに社会に出る人にとって、敬語は最初に直面する大きな壁です。学校で学んだ知識はあっても、実際の職場で使うとなると、場面ごとの正しい言い回しに迷うことが少なくありません。本書は「上司からの指示を受ける」「会議で発言する」など、入社直後に経験する場面を想定して解説されているため、安心して即実践に活かせます。

また、誤った敬語を使ってしまうと、上司や先輩からの信頼を失う原因になりかねません。この本の特徴は、間違いやすい例を取り上げ、それを自然な言葉に置き換える方法を具体的に示している点です。新社会人が最短で職場に馴染み、信頼を得るための助けになるでしょう。

就活生・転職活動中の人

就職活動や転職活動では、面接官に与える印象が合否を左右します。ここで最も目立つのが敬語の使い方です。自己紹介や質疑応答で不自然な表現をしてしまうと、知識やスキルがあっても評価を下げる可能性があります。本書には、面接の流れに沿った敬語表現が具体的に掲載されており、安心して実践できる構成になっています。

また、応募書類や問い合わせメールのマナーも網羅されているため、書面から面接当日まで一貫してサポートしてくれる点が大きな特徴です。練習を重ねることで、面接官に「社会人としての適性」をしっかりと伝えることができるでしょう。

敬語に苦手意識があるビジネスパーソン

すでに社会人経験を積んでいても、「敬語は苦手」と感じる人は少なくありません。特に取引先や顧客との会話では、自信のなさがそのまま相手に伝わってしまいます。本書は、典型的な誤用を具体的に示しながら改善策を提案しているので、弱点を効率的に克服できます。

さらに、シーンごとに整理されたフレーズ集は、実際の業務で即活用できるため、「知っているけど咄嗟に出てこない」という悩みにも対応可能です。苦手意識を取り除き、自信を持って話せるようになることは、仕事全体のパフォーマンス向上にもつながります。

接客や電話対応が多い職種の人

接客や電話対応が中心となる職種では、言葉遣いがそのまま企業の評価につながります。お客様の前での発言や、電話での一言が印象を左右するため、現場では即実践できる敬語が求められます。本書は、来客対応やクレーム対応など具体的なシーン別にフレーズが整理されているため、現場で迷わずに活用できます。

とくに電話応対は、相手の顔が見えないため、声の抑揚や言葉選びが重要です。本書には電話ならではの表現やマナーがまとめられており、顧客との信頼関係を築くための強力なサポートになります。

接客や電話応対の敬語は「顧客満足度を左右する鍵」。

正しい言葉遣いはリピーターや信頼の獲得につながります。

丁寧で印象のよい日本語を身につけたい人

仕事だけでなく日常生活においても、適切な言葉遣いは人間関係を円滑にします。親戚の集まりや近所づきあいなど、一見形式張った敬語が不要に思える場面でも、自然な丁寧語を使うことで好感度が高まります。本書はそうした日常的なシーンもカバーしているため、幅広い読者に役立つ一冊です。

さらに、過剰にかしこまりすぎることなく、柔らかい印象を与える言葉も紹介されているため、「丁寧だけど堅苦しくない日本語」を身につけたい人に向いています。普段の会話の質を高めたい方にとって、実生活で直結する効果が期待できるでしょう。

本の感想・レビュー

言い換え例で語彙が広がる

読んでみて最初に感じたのは、言い換え例の豊富さです。同じ内容でも言葉を少し変えるだけで、受け取る側の印象が大きく変わることに気づきました。普段は無意識に限られた言葉しか使っていなかったのですが、本書で多様なバリエーションを知ることで表現の幅が広がったように思います。

「ありがとう」をどう丁寧に表現するか、依頼をどんなふうに柔らかく伝えるか、具体的なフレーズが並んでいるのはとても実用的でした。使う状況を想像しながら読んでいくと、そのまま会話の引き出しが増えていく感覚がありました。

これによって、話すときの語彙が自然に豊かになり、同じ場面でも相手に応じた最適な表現を選べるようになったのは大きな収穫です。

誤用に気づける

本書を通して、気づかずに間違って使っていた表現がいかに多いかを実感しました。二重敬語やウチとソトを取り違える表現など、自分では正しいと思い込んでいた言葉遣いが、実は誤用だったとわかって驚きました。

特に「バイト敬語」や「何様敬語」と呼ばれるものは、普段の生活にもしみついていることが多く、無自覚のうちに相手を不快にさせていた可能性があると考えると反省させられました。本書でしっかり整理して学べたことは大きな意味がありました。

誤用をそのまま放置すると信用を損なうリスクがあるので、読んで気づけたこと自体が大きな改善につながったと感じています。

信頼感アップにつながる

この本で学んだ敬語を実際に使うようになってから、周囲の反応が変わったように思います。以前よりも相手が安心して話を聞いてくれるようになり、こちらへの信頼度が上がったように感じました。

敬語はただの言葉ではなく、自分自身の印象を大きく左右するツールなのだと改めて実感しました。仕事の場面だけでなく、ちょっとした日常の会話でも、丁寧な言葉が相手に安心感を与えることを体験できたのは非常に大きな収穫です。

信頼感を得られるというのは、知識を得ただけではなく実際の行動に落とし込めた結果だと思い、この本を手に取ってよかったと心から思いました。

尊重される言葉づかい

本書に出てくるフレーズを繰り返し練習してみると、相手を尊重する気持ちが自然に言葉にのることに気づきました。これまでは「丁寧に話さなければ」と力んでしまうことがありましたが、言葉の型を知っていると余裕が生まれ、落ち着いて話せるようになりました。

特に上司や取引先など、距離を保ちながら信頼を築きたい相手に使うと効果的で、「きちんとした対応をしてくれる人」という印象を与えられることが増えました。自分の気持ちを尊重しつつ、相手にも敬意を示せる点が、敬語の大きな力だと感じます。

トラブル対応が学べる

読んでいて印象に残ったのは、トラブル場面に特化した表現が丁寧に紹介されているところです。仕事をしていると、予想外のクレームや行き違いに直面することは避けられません。そんなとき、冷静にどんな言葉を選ぶべきか迷う場面が多いのですが、この本はその迷いを払拭してくれました。

特に電話応対や打ち合わせでのトラブル対応例は、自分の経験と重なる部分が多く、読みながら「こう言えばよかったのか」と納得できる場面がいくつもありました。知識として頭に入れるだけでなく、実際の会話をシミュレーションするように活用できる構成は非常に心強かったです。

実際に使ってみると、相手が落ち着きを取り戻してくれたり、こちらへの不信感が和らいだりと、成果を感じられることが増えました。単なる敬語の知識ではなく、状況を乗り越える力を与えてくれる一冊だと思います。

話し方の癖を直せる

この本を読み進めるうちに、自分が持っていた話し方の癖に気づかされました。特定のフレーズばかり使っていたり、必要以上にへりくだった言い回しをしていたりと、無意識のうちに不自然な日本語を話していたのです。

書籍に載っている「間違い敬語」や「過剰敬語」の事例を見て、まさに自分の口癖だと感じたときはドキッとしました。気づきを得られたことで、日常の会話でも「あ、この言い方は直したほうがいい」と意識できるようになり、少しずつ矯正できています。

癖はなかなか自分では気づきにくいものなので、本を通じて客観的に指摘してもらえたことは大きな価値がありました。

自己PRに役立つ

就職活動や転職活動に取り組む人にとって、この本は特に役立つと感じました。面接時の入退室や自己紹介、質疑応答に対応した敬語表現が整理されているので、何をどう話すべきかがすぐにわかります。

私自身、面接で言葉遣いが不安定になってしまうことがありましたが、本書を参考にしたことで落ち着いて受け答えができるようになりました。「自分をどう見せるか」よりも「相手にどう受け取られるか」を意識できるようになったのは大きな変化です。

結果として、敬語の正確さが自分の印象を良くし、安心感を与えることにつながりました。面接での自己PRが苦手な人にとって、強力なサポートになると実感しています。

読むだけで自信が持てるようになる

敬語に苦手意識があると、人と話すときに必要以上に緊張してしまうものです。私自身もそうでしたが、この本を読んでからは「こう言えば間違いない」という安心感を持てるようになりました。

場面ごとに実例が整理されているため、仕事での挨拶や電話応対など、よくあるシチュエーションで自信を持って話せるようになったのは大きな変化でした。知識だけでなく「自分にもできる」という感覚が身についたのです。

読む前と比べて、会話を始めるときの不安がぐっと減り、自然に笑顔で応対できるようになりました。自信を持つことが相手への安心感にもつながるのだと、実感をもって学べた一冊でした。

まとめ

ここまでご紹介してきた『すぐに使えて、きちんと伝わる 敬語サクッとノート』は、単なる学習書ではなく、日常や仕事の現場で即役立つ実用的な一冊です。最後に記事全体を振り返りつつ、この本を手に取ることで得られる価値を整理してみましょう。

以下のような観点でまとめると理解が深まります。

- この本を読んで得られるメリット

- 読後の次のステップ

- 総括

それぞれ詳しく見ていきましょう。

この本を読んで得られるメリット

ここでは、この本を通じて得られる主なメリットを整理して紹介します。

実践の場で即使える表現が身につく

本書の最大の魅力は、日常や仕事でそのまま活用できる表現が数多く収録されている点です。社内の報告や会議、電話応対、接客、さらには就職活動といったシーン別に整理されているため、読んだ直後から実際の現場で試すことができます。これにより、「知識として知っている敬語」と「自然に使える敬語」の間にあるギャップを埋められるのです。

誤用を防ぎ信頼を高める

知らず知らずのうちに使ってしまう二重敬語や不自然な言い回しは、相手に違和感を与えかねません。本書ではそうした間違いを具体例とともに示し、正しい形へと導いてくれます。誤用を修正することで、相手に「言葉を丁寧に扱える人」という印象を与え、ビジネスや日常の人間関係において信頼を高めることにつながります。

コミュニケーションが円滑になる

敬語は単に礼儀を示すだけでなく、相手に安心感や心地よさを与える役割も担っています。本書を通じて相手の立場に合わせた表現を選べるようになると、会話の流れがスムーズになり、誤解や不快感を避けやすくなります。その結果、社内外の人間関係がより円滑に築かれるでしょう。

自己表現力が磨かれる

本書には基本の表現に加えて「言い換え例」も多数収録されています。これを活用することで、ワンパターンな敬語表現から脱却し、状況に応じた柔軟な言葉選びができるようになります。語彙が広がることは、単に正しい敬語を使えるようになるだけでなく、自分の意図や気持ちをより的確に伝える力を高めることにも直結します。

敬語を学ぶことは単なるマナー習得ではなく、コミュニケーション力そのものを底上げする行為。

本書はそのための体系的かつ実践的な手引き書といえます。

読後の次のステップ

本書を一通り読み終えた後は、学んだ知識を日常生活や仕事の現場で「使い続ける」ことが大切です。敬語は暗記だけでは定着せず、実際のやり取りの中で繰り返し練習することで初めて自然に口をついて出てくるようになります。

ここでは、読後に取り組むべき具体的な行動をいくつかご紹介します。

step

1日常の会話で意識的に活用する

本書で得た表現をすぐに試せる場は、身近な人とのやり取りです。例えば上司への報告や同僚との打ち合わせなど、日々の会話の中で少しずつ新しい敬語を取り入れてみましょう。使う回数を重ねるほど、違和感なく自然に使えるようになります。

step

2間違いを恐れず実践を積む

敬語を習得する過程では、誤用してしまうこともあります。しかし、それを恐れて使わないままでいると、学んだ知識が定着しません。大切なのは「間違えたら正せばよい」という姿勢です。本書を参照しながら、失敗を改善のきっかけに変えていきましょう。

step

3書く練習を取り入れる

会話だけでなく、メールやメモなど文章で敬語を使う練習も効果的です。特に第7章で紹介されているビジネスメールの文例を参考に、自分の状況に合わせた文章を書き直してみるとよいでしょう。書くことで文体の整え方や語尾の工夫が自然に身についていきます。

step

4定期的に復習する

著者が「敬語習得は筋トレと同じ」と述べているように、継続的な復習は欠かせません。週に一度でも本書を開き、シーンごとのフレーズを声に出して確認することで、忘れていた表現を呼び戻し、確実に定着させることができます。

教育心理学の研究によると、新しいスキルは「学習→実践→フィードバック→修正」のサイクルを回すことで定着率が大きく高まるとされています。

敬語も同様に、繰り返しの使用と改善を通じて初めて自然に使えるものになるのです。

総括

『すぐに使えて、きちんと伝わる 敬語サクッとノート』は、社会人として求められるコミュニケーションの基礎力を身につけるための実践的な一冊です。単に正しい敬語の知識を得るだけでなく、実際のシーンに即したフレーズが豊富に収録されているため、読んだその日から仕事や日常生活に応用できるのが大きな魅力です。敬語に自信がない人にとっては、頼もしい「トレーニングブック」となるでしょう。

本書は、誤りやすい言い回しを正しく理解させる工夫が随所に盛り込まれています。二重敬語やウチソトの逆転など、ありがちな失敗を「失敗例」として提示し、その後に正しい言い方を示すことで、読者が自然に改善ポイントを学べる構成になっています。このアプローチは、机上の知識を超えて、実務に即した理解を促すものです。

また、社内外のコミュニケーションだけでなく、就職活動や電話応対、近所づきあいといった幅広い場面をカバーしている点も特徴です。特に就活生や接客業に携わる人にとっては、状況ごとにすぐに使えるフレーズ集として機能し、信頼感や印象アップにつながります。このように多角的に活用できる実用性の高さが、多くの読者に支持されている理由の一つといえるでしょう。

本書は「敬語を学ぶ」ことを目的とするだけでなく、「敬語を使えるようになる」ことに焦点を当てています。

読み終えた後は、自然で丁寧な日本語が自分の言葉として身につき、対人関係や仕事の成果にプラスの変化をもたらしてくれるはずです。

敬語を通じて好感度や信頼感を高めたい人にとって、心強い相棒となる一冊といえるでしょう。

敬語に関するおすすめ書籍

敬語について学べるおすすめ書籍です。

本の「内容・感想」を紹介しています。

- 敬語について学べるおすすめの本!人気ランキング

- 敬語の使い方が面白いほど身につく本

- がんばらない敬語 相手をイラッとさせない話し方のコツ

- 敬語と言葉づかい マナーの便利帖 新装版

- 入社1年目から好かれる人の敬語・話し方のビジネスマナー

- 頭がいい人の敬語の使い方 図解でよくわかる

- 誰もここまで教えてくれない 一生使える「敬語&ビジネスマナー」

- その敬語、盛りすぎです!

- 敬語再入門

- これだけは知っておきたい「敬語」の基本と常識

- 敬語「そのまま使える」ハンドブック

- すぐに使えて、きちんと伝わる 敬語サクッとノート

- 新版 電話応対&敬語・話し方のビジネスマナー