仕事もプライベートも、一生懸命頑張っているのに、なぜか心はモヤモヤ、イライラばかり…。自分ばかり責任を押し付けられてしまう、他人の感情に振り回されてしまう、そんな経験はありませんか?

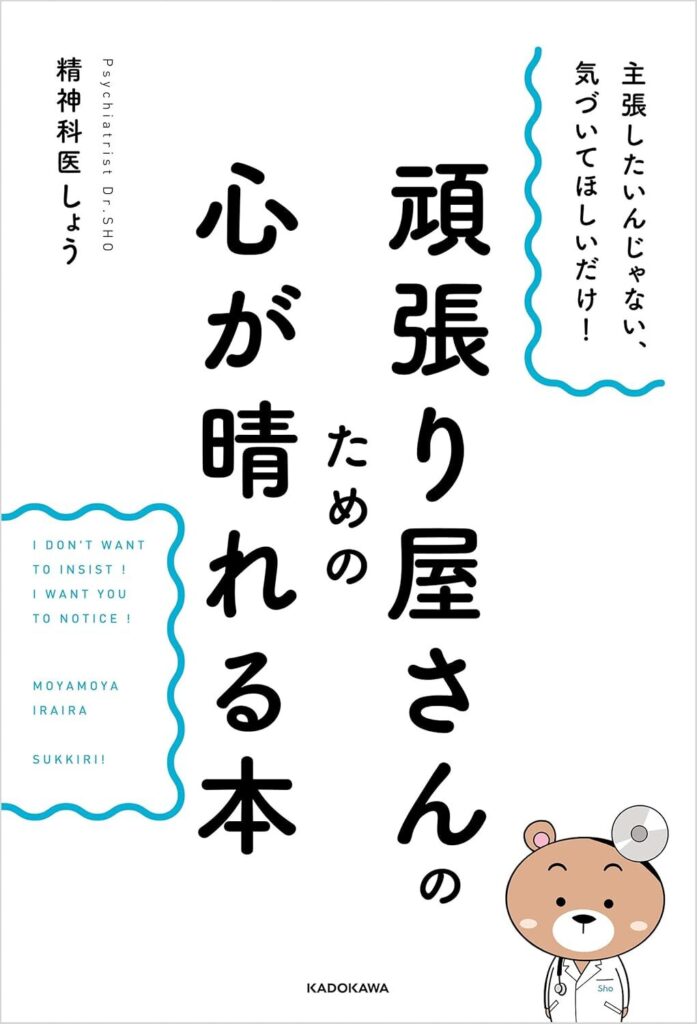

『主張したいんじゃない、気づいてほしいだけ! 頑張り屋さんのための心が晴れる本』は、そんなあなたの心をふっと軽くしてくれる一冊です。

精神科医として多くの頑張り屋さんを診察してきた著者が、SNSや診療の中で集めた“生の声”をもとに、頑張りすぎてしまう理由や、そこから抜け出すためのヒントを丁寧に解説。

読むだけで、ずっと張り詰めていた心の糸がほどけるような、あたたかな言葉が詰まっています。

頑張り屋さんにありがちな「全部自分で抱え込んでしまうクセ」「弱音を吐くのは恥ずかしいという思い込み」をそっと手放す方法や、心をラクにする“魔法の言葉”やワークも満載。

あなたの心を解放し、「本当の自分」を取り戻すための第一歩を、この本と一緒に踏み出してみませんか?

合わせて読みたい記事

-

-

努力がテーマのおすすめの本 9選!人気ランキング【2026年】

「努力」をテーマにした本には、私たちの人生を変える力があります。 成功の影にある苦労や挫折をどのように乗り越えるのか、そしてその先にある達成感をどう感じるのか――そんなリアルな体験談や実践的なアドバイ ...

続きを見る

書籍『主張したいんじゃない、気づいてほしいだけ! 頑張り屋さんのための心が晴れる本』の書評

『主張したいんじゃない、気づいてほしいだけ! 頑張り屋さんのための心が晴れる本』は、頑張りすぎるあまり自分を追い込んでしまう人たちに向けて書かれた“心の処方箋”です。SNSや診療現場で集めた「生の声」と医師としての専門知識を融合させ、「頑張り屋さん」を支える具体的なヒントを分かりやすくまとめています。

ここでは、以下の4つのポイントから、本書の魅力を詳しく紹介していきます。

- 著者:精神科医しょうのプロフィール

- 本書の要約

- 本書の目的

- 人気の理由と魅力

この4つの視点を順番に読み進めることで、頑張りすぎて空回りしているあなたにもきっと「心が楽になるヒント」が見つかるはずです。

精神科医しょうのプロフィール

精神科医しょうさんは、現役の大学病院の精神科医として、月に500人以上の患者さんの診療を行う傍ら、SNS(Instagram・Voicy・YouTube)などを通じてHSPや頑張り屋さんの生きづらさに寄り添う情報を積極的に発信しています。彼のインスタグラムのフォロワーは6万人を超え、その中にはHSP気質や繊細な感受性で悩んでいる方が多く、自分の心のモヤモヤを安心してシェアできる場所になっています。

しょうさん自身、診療現場で「HSPは病気ではなく気質だから診察ができない」と言われる患者さんの辛さに触れ、「もっとできることがあるのではないか」と感じたのだそうです。そこから「病院の外からも心のケアができないか」と考え、SNSでの発信を始めたのがこの活動の原点です。診療室の外でも「あなたはひとりじゃないよ」と伝え続けている姿勢は、多くの人の心を支えてきました。

本書の要約

この本は、日々頑張りすぎてしまう「頑張り屋さん」の心に寄り添い、限界を超える前に自分を守るヒントを与えてくれる一冊です。著者が精神科医としての臨床経験やSNSでのフォロワーの声をもとに、「頑張りすぎてしまう心理」と「そこから抜け出す方法」をやさしく解きほぐしています。

具体的には、「頑張っても報われない」「自分ばかり責任を押し付けられる」「人に頼まれると断れない」「他人の感情の起伏に敏感で気疲れする」といった心の叫びを取り上げ、それに対して共感しながら、「魔法の言葉」や「やりすぎの手放しワーク」「7割主義」など、すぐに実践できる具体的な対策を紹介しています。

また、頑張り屋さんが陥りやすい「全部自分でやらなきゃ」という思い込みを手放し、人に頼る勇気を持てるように導いてくれるのも大きな特徴です。さらに、実際のケーススタディ(体験談)も豊富で、「私も同じだった」と感じられることで、安心感と勇気をもらえる構成になっています。

心理学の「共感的理解」とは、相手の立場になりきり、相手の感情をそのまま受け止めることを指します。

本書では、読者が「自分だけじゃない」と感じられるように、心の叫びや体験談を豊富に取り入れ、まさに共感的理解を実践しています。

これは、読者の心の自己理解を深め、セルフケアへの第一歩を後押しする効果があります。

本書の目的

この本の根底にあるのは、頑張り屋さんやHSP気質の人が「頑張りすぎるあまり、自分の心が限界を迎える前に」気づいてもらいたいという著者の切実な願いです。著者は、診療室では「病気」と診断されないと医療的なサポートが受けにくい現状を実感しており、だからこそ病気と診断される前に「頑張りすぎている自分に気づく」ことの大切さを伝えたいと考えています。本書はそのための「心の予防ケア」を目的として書かれています。

頑張り屋さんは、とにかく責任感が強く、「人に迷惑をかけないように」「ちゃんとしなきゃ」と自分を追い込んでしまいがちです。そうした人たちは、本当は辛いのに「自分はまだ頑張れる」と無理をしてしまい、気づいたときには心も体もボロボロになっていることが多いのです。著者は、そんな頑張り屋さんに「あなたの頑張りは素晴らしいけれど、少し肩の力を抜いても大丈夫だよ」と伝えています。さらに、HSPのように感受性が強い人は、他人の感情や場の空気に振り回されやすく、それが心の負担となりやすいことにも注目し、頑張り屋さんとHSPの関係性についても丁寧に解説しています。

本書には、「あなたの頑張り屋さん度CHECK」や「頼み上手になる5ステップワーク」など、自分の状況を客観的に見つめ直すための実践的なコンテンツも豊富に収録されています。これにより、読者は「私は頑張りすぎていたんだ」と気づき、そこから「もう少し楽になってもいいんだ」とセルフケアへと進めるのです。著者は診療室だけでは伝えきれない「生きづらさに寄り添う力」をこの一冊に込めています。

臨床心理学の分野では、「気づき」はセルフケアの第一歩とされています。

人は自分の状態を正しく把握することで、対処行動(例:相談する・休む)を選びやすくなるとされ、本書はその「気づき」を大切にする構成になっています。

人気の理由と魅力

この本が多くの読者に愛されている理由は、大きく4つのポイントにまとめられます。

読者の“本音”を代弁してくれる

SNSや診察室でのやりとりから集めたリアルな声が随所に盛り込まれており、「あ、これ私だ」と共感できるのが最大の魅力です。「報われない」「人に頼めない」などのモヤモヤを言葉にしてくれることで、「私だけじゃなかった」とホッとできる読者が多いのです。

具体的で実践的なヒントが満載

「魔法の言葉ランキング」「やりすぎの手放しワーク」「7割主義」など、読んだその日から実践できるヒントが多いので、「読むだけで終わり」にならない点が高評価です。忙しい頑張り屋さんでも、すぐに取り入れられる内容が揃っています。

章構成がわかりやすく、段階的に心が整う

頑張り屋さんの特徴→心の叫び→魔法の言葉→習慣→ケーススタディという流れで構成されていて、ステップバイステップで無理なく心を癒していけるのも支持される理由です。

精神科医ならではの安心感

「病気」として診察するだけでなく、「気質」としての頑張り屋さんに向き合ってくれるスタンスが、読者の不安を取り除いてくれます。「自分が弱いからダメなんだ」と思い込んでいた人も、「それはあなたの優しさからくるものだよ」と言ってもらえることで、心が軽くなるのです。

心理学では、特にSNSのフォロワー数が多い著者の発信には「社会的証明」と呼ばれる効果があり、「多くの人が共感しているなら、自分も安心して読める」と感じやすい傾向があります。

著者がSNSと書籍の両方でメッセージを届けている点も、多くの頑張り屋さんの心をつかんでいる理由でしょう。

本の内容(目次)

この本は、頑張りすぎてしまうあなたの心を軽くし、少しでもラクに生きられるヒントを与えてくれる構成になっています。章ごとにテーマが分かれていて、読みやすく、どこから読んでも役立つように工夫されています。

それぞれの章の特徴を以下の順番で紹介します。

- CHAPTER 1 頑張っているあなたへ

- CHAPTER 2 頑張り屋さんの心に効く魔法の言葉

- CHAPTER 3 心が軽くなる習慣

- CHAPTER 4 私はこうして悩みを克服した! 頑張り屋さんのケーススタディ

- CHAPTER 5 幸せオーラの見つけ方

順番に詳しく説明していきます。

CHAPTER1 頑張っているあなたへ

この章は、まず読者に「自分は頑張り屋さんなのかもしれない」と気づかせてくれる大切な導入部です。ここで著者は、「頑張り屋さん」にありがちな心の特徴を多角的に解説しています。

たとえば、「頑張っているのに報われない」と感じてしまう背景には、他人の期待に応えようとする気持ちが強すぎることがある、と解説しています。さらに、「責任感が強すぎて周りの人の都合に振り回されてしまう」「人に頼み事をされると断れず、最後には自分で抱え込んでしまう」といったリアルな声を取り上げ、頑張り屋さんが陥りがちな悪循環を優しく言語化してくれています。

この章の大きな特徴は、「自分だけがこうなのではない」という安心感を得られるところです。自分の頑張りをうまく周囲に気づいてもらえないつらさや、理不尽さを抱え続ける心の叫びを丁寧に拾い上げ、「あなたは弱いからじゃない。強くて優しいからこそ、周りに気を遣ってしまうんだよ」と語りかけてくれるのが印象的です。

心理学では「認知の歪み」という概念があり、特に「全か無か思考」や「過剰な責任感」は、真面目な人ほど抱えやすい傾向があります。

この章は、そうした心理に気づき、「自分だけが悪いわけじゃない」と視野を広げる大きな助けになるでしょう。

CHAPTER2 頑張り屋さんの心に効く魔法の言葉

この章では、「頑張り屋さん」に響く“魔法の言葉”がランキング形式で紹介されています。著者がSNSや診察で寄せられた声をもとに選んだ、心がすっと軽くなる言葉たちです。

ここでは、単に「頑張れ!」と励ますのではなく、「大丈夫だよ」「そんなに頑張らなくても、あなたはあなたでいいんだよ」といった安心感を与える言葉が多く登場します。頑張り屋さんが必要としているのは、実は背中を押す言葉ではなく、肩の力を抜かせてくれる一言なのだと気づかされます。

また、この章では「頑張り屋さんには2タイプいる」という新しい視点も提示されています。一方は自分に厳しすぎてしまうタイプ、もう一方は他人を優先してしまうタイプです。この違いを知ることで、自分の心のケア方法を見つけやすくなります。

心理学には「言葉の処方箋」という考え方があり、相手の状況や性格に合わせて適切な言葉を選ぶことで、心の負担を軽くする効果があります。

この章は、頑張り屋さんに必要な“言葉の処方箋”を優しく示してくれる内容になっています。

CHAPTER3 心が軽くなる習慣

この章は、頑張り屋さんがつい陥ってしまう「頑張りすぎループ」から抜け出すための具体的な行動習慣を提案してくれます。たとえば、「やりすぎの手放しワーク」では、「困っている人や問題を全部自分で解決しなきゃ」と思い込んでしまうクセを手放す練習をします。

他にも、「頼み上手になるための5ステップアップワーク」では、人に頼ることが苦手な頑張り屋さんが、少しずつ人を頼る練習をするステップを具体的に示してくれます。特に、「頼るのは負けじゃない」というメッセージが、多くの読者に響くことでしょう。

また、心を休めるために「依存先」を増やす方法や、「○○しなきゃいけない」を「まぁいいか」に言い換えることで心をラクにするテクニックも紹介されています。頑張り屋さんにとって、自分の「頑張りすぎ」をコントロールするきっかけになる内容です。

心理療法の「行動活性化」では、小さな習慣を積み重ねることで心の負担を軽くしていくアプローチが重視されます。

この章はその行動活性化の考え方をベースに、頑張り屋さんが無理なくセルフケアを始められるように構成されています。

CHAPTER4 私はこうして悩みを克服した! 頑張り屋さんのケーススタディ

この章は、実際に頑張り屋さんの方々が悩みを克服していったエピソードを紹介しています。たとえば、「人の気持ちばかり優先してしまう」性格を変えるために、英会話サークルに入って新しい環境で人間関係を築いた話があります。こうした経験談は、同じように悩む読者に「私も何か始めてみようかな」と思わせてくれる力があります。

また、モラハラ上司に悩んだ人が、感情的にならず冷静にメールで証拠を集めたことで、上司の理不尽さを客観的に見られるようになった話や、人の顔色をうかがいすぎる癖を、俯瞰して自分を観察することで克服した話も紹介されています。

頑張り屋さんが「自分だけが大変なんじゃないんだ」と気づき、実際に行動して悩みを乗り越えたエピソードは、読者の背中を優しく押してくれるでしょう。

臨床心理学でいう「モデリング効果」とは、他人の成功体験や対処法を知ることで「自分もできる」と感じる心理的な効果です。

この章はそのモデリング効果を活かして読者に勇気を与える構成になっています。

CHAPTER5 幸せオーラの見つけ方

この最終章では、頑張り屋さんが自分をもっと好きになり、心に余裕を持って生きるためのヒントが詰まっています。「できたことリスト」を作って小さな達成感を積み上げたり、「7割程度でOK」と自分を許すことで心を軽くする方法を紹介しています。

また、職場の人間関係の悩みを相談できる場所を作ることや、マウンティング被害に遭わないための心得など、具体的なテクニックも満載です。さらに、「もっと気軽に相談してみよう」というメッセージは、読者に「一人で抱え込まなくていいんだ」と思わせてくれるでしょう。

この章を読み終える頃には、きっと読者も「少しずつ自分を大事にしてみよう」と思えるはずです。

ポジティブ心理学では、「小さな成功体験」や「自分を褒める習慣」が自己肯定感を育て、幸福感を高めるとされています。

この章は、その理論をベースに、読者が心を整えるきっかけをたくさん与えてくれる内容になっています。

対象読者

この本は、「頑張りすぎてしまう人」や「人一倍周囲に気を遣ってしまう人」など、現代社会で自分の心と向き合う時間がなかなか取れない人たちにこそ読んでほしい一冊です。あなたが「もっと頑張らなきゃ」と思ってしまうその瞬間にこそ、この本のヒントが光ります。

ここでは、特に読んでほしい人を、5つのタイプに分けてご紹介します。

- 頑張りすぎて空回りしている人

- 周囲に気を遣いすぎて疲れてしまう人

- HSP気質で他人の感情に敏感な人

- 「頼み事を断れない」と感じる人

- 自分より頑張る人を見て焦る人

上記のタイプに少しでも心当たりがある人は、ぜひこの本を手に取ってみてください。

頑張りすぎて空回りしている人

「こんなに頑張っているのに、どうして報われないんだろう?」

そんな疑問を抱えながら、毎日必死に働いているあなたへ。本当に一生懸命やっているのに、なぜか結果が出ない、褒められない、評価されない――それが「頑張りすぎて空回りしている人」の典型的な悩みです。

本書では、そんなあなたに「頑張らなくていい部分」と「頑張るべき部分」を見分ける方法を教えてくれます。仕事や家庭、友人関係……どれも手を抜けないと感じてしまうあなたが、頑張りすぎない自分を許せるようになるヒントが詰まっています。

「頑張っても報われない」と感じたときこそ、この本を開いてみてください。

心理学では、完璧主義や過剰適応と呼ばれる傾向が強いと、必要以上に自分を追い込みやすいと言われています。

この本は、そんな頑張り屋さんの心を軽くしてくれるヒントを与えてくれますよ。

周囲に気を遣いすぎて疲れてしまう人

「空気を読まなきゃ」「相手を不快にさせないようにしなきゃ」――

そんなふうに周囲の顔色をうかがってばかりで、自分の気持ちはいつも後回しになってしまうあなたへ。本書は、相手の気持ちばかり優先してしまうあなたに、「自分の感情を大切にする方法」をそっと教えてくれます。

人に合わせることは決して悪いことではありませんが、自分を犠牲にしてまで周りに合わせる必要はありません。本書では、あなた自身を守りながら、相手と程よい距離感で付き合っていく方法も具体的に解説しています。

頑張り屋さんほど、人に気を遣いすぎてしまうもの。そんなあなたの心をふっと軽くしてくれる一冊です。

精神医学的にも「周囲への気遣いが過剰すぎる人」は、HSP(ハイリー・センシティブ・パーソン)傾向があるとされています。

そんな方にぴったりのサポートが、この本には詰まっていますよ。

HSP気質で他人の感情に敏感な人

人のちょっとした表情や声のトーン、LINEの返事のニュアンスにすら敏感に反応してしまうあなたは、HSP(Highly Sensitive Person)気質かもしれません。

周囲のちょっとした変化を敏感に感じ取り、気にしすぎてしまう。その繊細さゆえに生きづらさを感じてしまうこともあるでしょう。

この本の著者は、SNSや病院で多くのHSPさんたちと向き合ってきた精神科医。だからこそ、HSPさんの「感じすぎる心」に寄り添い、「その敏感さを否定するのではなく、大切に受け止めながら生きていく方法」を優しく教えてくれます。

あなたが「繊細すぎて生きづらい」と感じたとき、この本があなたをそっと支えてくれるでしょう。

HSPは生まれ持った気質で、周囲の影響を受けやすいと言われます。繊細さは弱さではなく、あなたの強みでもあるのです。

この本で、その強みをどう活かすかが見えてくるかもしれません。

「頼み事を断れない」と感じる人

「頼まれるとつい断れない」「自分ばかり引き受けてしまう」――

そんなあなたにこそ、この本を手に取ってほしい。頼み事を断れない人は、相手に優しく、責任感が強い人が多いんです。でも、それが積み重なると、気づかないうちに自分がキャパオーバーになり、心身ともに疲弊してしまうことがあります。

本書では、「断るのは悪いこと」という思い込みをゆっくり手放し、「自分のキャパを超えないための断り方」を、具体的なステップで教えてくれます。自分を大切にすることは、決してわがままではありません。あなたの優しさを活かしつつ、少しずつ「断る勇気」を持てるようになるはずです。

臨床心理学でも「断れない人」は、相手に嫌われたくないという恐怖心を抱えやすいと指摘されています。

この本を読むことで、その恐怖心を乗り越えるヒントがきっと見つかりますよ。

自分より頑張る人を見て焦る人

「隣のあの人はもっと頑張ってるのに」「私なんてまだまだ」と、他人と自分を比べてしまうあなたへ。

この本では、人と比べて落ち込んでしまう心のクセを、ゆっくりとほどいていく方法が紹介されています。頑張り屋さんほど「他人に負けたくない」と感じやすいもの。でも、人と比べてばかりいると、いつまでたっても自分を肯定できなくなってしまいます。

大切なのは、他人軸ではなく「自分軸」を取り戻すこと。本書では、あなたがあなたらしく頑張れるヒントが詰まっているので、ぜひ読んでみてください。

社会心理学では、人は他者比較でモチベーションが上下しやすいと言われます。

でも、本当の自己肯定感は「自分のペースで進むこと」で育つんです。この本で、そのヒントが得られるでしょう。

本の感想・レビュー

共感できる「心の叫び」

この本を読み進めるうちに、思わず「私のことだ!」と声を上げてしまいました。これまでの人生で、頑張っても頑張っても空回りしてしまうことが何度もあり、そのたびに「どうして私だけがこんなに苦労するんだろう」と感じていました。この本には、そんな思いがまるで自分の気持ちを代弁しているかのように書かれていて、何度も胸が熱くなりました。

特に印象的だったのは、「頑張りたいんじゃない、ただ気づいてほしいだけ」という言葉です。私もずっと、頑張っている自分を誰かに見てほしくて必死だったんだと気づかされました。頑張っている姿を評価されたいわけじゃなく、「大変だったね」「よくやっているね」とただ一言かけてもらえれば、それだけで救われるのに。そんな切実な心の声が、本の中でまっすぐに表現されていて、まるで自分の心の奥底を見透かされているようでした。

読みながら、どんどん涙があふれてきて、自分は一人じゃなかったんだと実感できました。あの一言が、どれだけ心を軽くしてくれたか分かりません。この本は、まさに「頑張っているあなた」のための一冊だと心から思います。

心が楽になる言葉が見つかる

私は、気づけばいつも頑張りすぎてしまうタイプです。周りから「頑張り屋さんだね」と言われるのが当たり前になっていて、自分でも「頑張ることが当たり前」と思い込んでいました。でも、本当は心も体もヘトヘトだったんです。

この本には、そんな私の心をそっと癒してくれる優しい言葉がたくさんありました。「そのままでいいよ」とか「無理しないでね」といった言葉が、まるで自分に語りかけてくれているようで、読み進めるたびに心がほどけていくような感覚になりました。

とくに、「人に頼れないのは気質であって、あなたが悪いわけじゃない」というメッセージは、私の心をすごく軽くしてくれました。これまで「人に頼れないのは自分が悪いから」と責めてきたけれど、それが気質なんだと思えたら、少し自分に優しくなれました。

この本を読むと、自分を責める気持ちが自然とほどけていくんです。「ああ、私だけじゃないんだな」と思えるだけで、どれだけ心が楽になったか。本当に救われる一冊でした。

実体験エピソードがリアルで参考になる

私がこの本を読んで特に印象に残ったのは、著者の実体験エピソードでした。読む前は「頑張り屋さんって言っても人それぞれだし、自分に当てはまるのかな」と半信半疑だったんです。でも、ページをめくるうちに「これ、僕のことじゃない?」と思う場面が何度も出てきて、思わず共感してしまいました。

特に、人の顔色を気にしすぎてしまうエピソードや、頼まれると断れなくて結局自分が抱え込んでしまう話なんかは、まさに私の日常そのものでした。これまで「こういうのって私だけかも」と思っていたことが、著者の言葉で「みんな同じように悩んでるんだ」と気づけて、心がふっと軽くなりました。

実体験がベースだからこそ、「どうすれば頑張りすぎから抜け出せるか」がとても現実的で、自分にもできそうだと思えました。読んでいるだけなのに、まるで友達からアドバイスをもらっているような気持ちになれたのがすごくよかったです。

読むだけで心が軽くなる

この本を開いて最初の数ページを読んだだけで、すでに心がふっと軽くなっていくのを感じました。普段、仕事や家庭、友達づきあい、あらゆる場面で「頑張らなくちゃ」と自分を追い込んでしまう私にとって、この本の言葉はまるで魔法のようでした。

「そのままで大丈夫」と言ってくれるだけで、ずっと張り詰めていた心が一瞬でほぐれるんです。しかも、一方的に「こうしなさい」って押し付けるのではなく、「頑張り屋さんのあなたが悪いわけじゃないよ」と優しく寄り添ってくれる。その温かさがページをめくるたびに感じられて、本当に心地よかったです。

読み進めるうちに、少しずつ自分に対して「大丈夫だよ」と言えるようになった気がします。読むだけでこんなに心が楽になる本は、なかなかないんじゃないでしょうか。

頑張りすぎる自分に優しくなれる

これまで私は、自分で自分を追い込むクセがありました。「もっと頑張らなきゃ」「ちゃんとしなきゃ」と思うたびに、心も体もどんどん疲れていってしまって。でも、この本を読んで、「頑張りすぎるのはあなたの気質であって、あなたが悪いわけじゃない」という言葉にハッとさせられました。

ずっと自分を責めてきたけれど、この本を読んで初めて「そんな自分も受け入れていいんだ」と思えたんです。何度も繰り返される優しいメッセージに、自然と涙がこぼれてきました。

これからは、頑張りすぎる自分にも「よくやってるよ」と声をかけてあげたい。そんなふうに、少しずつ自分に優しくなれるきっかけをくれたこの本に、本当に感謝しています。

HSP気質にも役立つ一冊

私はずっと、周りのちょっとした空気の変化や人の気持ちに敏感すぎる自分が面倒だなって思っていました。いわゆるHSP気質というものを最近知って、「ああ、これが私の生きづらさの理由なんだ」と気づいてから、なんとなく生き方に迷いがあったんです。

この本を読み始めてすぐに、著者のしょう先生が「HSPさんは頑張り屋さんの中に多い」と書いているのを見て、胸がぎゅっとしました。HSPである自分が、頑張り屋でもあったんだと改めて気づかされて、これまでの頑張りすぎてしまう癖も腑に落ちたんです。

本書では、HSPだからこそ頑張りすぎてしまう人への言葉が、やさしい語り口で寄り添うように書かれていて、「そのままでいいんだよ」ってそっと肩を叩いてくれるような安心感がありました。読んでいて、初めて自分の特性を否定しなくていいんだと思えたし、頑張り屋さんでいることの意味を受け止められるようになりました。私にとっては、HSP気質の自分にも本当に役立つ一冊でした。

実践ワークが日常に取り入れやすい

私はこれまで自己啓発本を何冊も読んできましたが、実践しようとするとどれも続かなくて、「また挫折した…」と落ち込むことが多かったんです。でも、この本は違いました。読むだけでもホッとするのに、日常にすぐ取り入れられるワークがたくさん載っているんです。

特に「やりすぎの手放しワーク」は、私のように「何でも自分で抱え込んでしまう人間」にぴったりだなと感じました。頑張り屋さんだからこそ、自分で自分を追い込んでしまいがちだけど、このワークで「手放しても大丈夫」と思えたことで、心が軽くなったんです。

さらに、「頼み上手になるための5ステップアップワーク」も試してみたいと思えました。頼るのが苦手な私にとって、ワークを通して「こうやって練習していけばいいんだ」と具体的に教えてくれるのはありがたかったです。難しくなく、すぐに試してみようと思える工夫がされていて、これなら続けられるかもしれないと前向きになれました。

心の余裕を作るヒントが満載

頑張り屋の私は、これまで「頑張るのが当たり前」だと思ってきました。だけど、この本を読むうちに、そんな自分に「ちょっと待って」とブレーキをかけてくれるようなヒントがたくさんあって、心に余裕が生まれたんです。

特に印象に残ったのが、「まぁいいかの法則」という考え方です。これまで「ちゃんとやらなきゃ」「完璧じゃないと」と自分を追い込みがちだった私には、この言葉がすごく新鮮でした。完璧じゃなくても大丈夫、七割でいいんだという言葉に、「自分を許してもいいんだな」と涙が出そうになりました。

読み終わった今では、「ちょっとくらい手を抜いても大丈夫」と心から思えるようになり、生活に少しずつ余裕ができてきた気がします。こういう本当に使えるヒントが詰まっているから、読んで終わりじゃなくて、日常に持ち帰れるのが素敵です。

まとめ

本書は「頑張りすぎてしまう」ことに悩む人に向けて、心の重荷を少しでも軽くするためのヒントを集めた一冊です。頑張り屋さん特有の思考パターンを分析し、「無理をしなくてもいいんだ」と思わせてくれる優しいメッセージが詰まっています。

ここでは、この本を通じて得られるメリット、読後の次のステップ、そして全体を総括していきます。

- この本を読んで得られるメリット

- 読後の次のステップ

- 総括

それぞれについて、詳しく解説します。

この本を読んで得られるメリット

本書を読んで得られるメリットは、心が疲れてしまった頑張り屋さんにとって、一息つける優しい時間となるだけではなく、今後の自分のあり方を見つめ直すきっかけにもなります。

ここでは、本書を読むことで得られる主なメリットをわかりやすく紹介します。

自分を責めずに受け入れる力がつく

頑張り屋さんに多い「自分ばかりが頑張っているのに報われない」という思いは、心の疲れをさらに強める原因です。本書を通じて、「自分はもう十分頑張っている」という視点を持つことができるようになります。完璧を求めて自分を追い込むのではなく、できない自分も含めて大切にする気持ちが養われていきます。

心の荷物を少しずつ手放せるようになる

頑張り屋さんは、つい「全部自分が背負わなければ」と思いがちです。しかし、本書では「やりすぎの手放しワーク」や「頼み上手になるためのステップアップワーク」など、実践的な方法が丁寧に紹介されています。これにより、読者は責任感に縛られすぎず、少しずつ周りに頼ることや断ることができるようになっていきます。

他人の評価より自分の気持ちを大事にできるようになる

「人に頼まれると断れない」「人の顔色が気になる」といった気持ちに共感する人は多いでしょう。本書では、こうした気持ちの背景にある「HSP気質」や「頑張りすぎ」の心理的な仕組みも解説されています。そのため、他人の期待に応えることばかり考えるのではなく、自分の本当の気持ちや限界を尊重する大切さに気づかせてくれます。

日常生活で役立つ実践的なヒントが得られる

理屈だけではなく、実生活で使える「言葉」や「考え方」、「簡単にできるワーク」など、すぐに取り組める内容が豊富です。気持ちが落ち込んだときや、どうしても頑張りすぎてしまう自分に気づいたとき、手に取ってパラパラと開くだけでも心を落ち着けることができます。

自己肯定感が少しずつ高まる

この本を通して「私は頑張っているんだ」と思えるだけでも、少しずつ自己肯定感が回復していきます。これまで自分を責めてばかりだった人でも、本書の優しい言葉や著者のエピソードに触れることで、「自分にもいいところがある」と思えるようになります。小さな自信を積み重ねていくことで、自然と心の負担が軽くなるのです。

この本は、HSPや頑張り屋さんが抱えがちな“自分を追い込みすぎる思考”をやさしくほぐし、行動のヒントを与えてくれる内容になっています。

心理的安全基地を作り、気づきを深める一冊です。

読後の次のステップ

この本を読んだあとは、ページを閉じて終わりではなく、そこから少しずつ自分の行動や考え方を変えることが大切です。

ここでは、本書を読んだあとにぜひ実践してみてほしい具体的なステップを紹介します。

step

1「できたことリスト」を書いてみる

まずは、毎日の小さな「できたこと」を書き出してみましょう。本書で提案されている「できたことリスト」は、自己肯定感を高めるための大きなヒントです。例えば、朝起きて仕事に行けた、自分にとっては少し勇気のいるお願いを断れた、そんな些細なことでも構いません。ノートやスマホのメモでもOKです。書き出すことで、「あ、自分はちゃんと頑張っているんだ」と実感できるようになります。

step

2頼み事を断る練習をする

本書を読んで「自分は断るのが苦手だ」と気づいたら、断る練習を少しずつ始めてみましょう。相手に合わせるのではなく、自分のキャパシティを大事にする感覚を養うためのステップです。最初は「今はちょっと難しいかもしれない」と柔らかく言うだけでも十分です。自分のペースで、気持ちよく断る言葉を身につけていきましょう。

step

3スケジュールの詰め込みすぎを見直す

予定をぎゅうぎゅうに詰め込んでしまう人は、「7割主義」を試してみることをおすすめします。全力投球しがちな人ほど、余白がないと心がすぐにいっぱいになります。毎日の予定を少し減らしてみることで、呼吸がしやすくなり、自分の時間も大切にできます。「詰め込みすぎないって、こんなに楽なんだ」と感じられるでしょう。

読後に行動を起こすことで、読書の効果はぐっと高まります。小さなステップで十分。

まずは自分に優しく一歩踏み出してみましょう。

総括

この本は、ただ「頑張らなくていいよ」と優しく背中を押してくれるだけの本ではありません。むしろ、頑張りすぎてしまうあなたの心の奥底にある「本当は気づいてほしいだけ」という叫びを丁寧にすくい上げてくれる一冊です。著者である精神科医しょう先生が、HSP(Highly Sensitive Person)という概念を通じて、敏感で繊細な気質の人々の苦しみや生きづらさを真正面から受け止め、共感を寄せながら、どうすればもう少しだけ心を軽くして生きられるかを提案してくれます。

頑張り屋さんの特徴や、心が疲れやすい理由を分かりやすく解説したうえで、すぐにでも実践できるヒントやワークが満載です。自分の中の「頑張りすぎてしまうクセ」に気づき、少しずつ手放すことで、自分自身をもっと大切にできるようになります。仕事やプライベートで「もう限界かも」と感じている人にとって、この本は救いのヒントをくれる心のガイドブックになるでしょう。

この本の魅力は、読み終えたあとに「自分は頑張ってきたんだな」と素直に認めてあげられるようになるところです。自分の弱さや不器用さもまるごと抱きしめて、「それでもいいんだよ」と優しく語りかけてくれるような安心感がそこにはあります。一気に読んでも、少しずつ読み進めても、あなたのペースで何度でも手に取りたくなる。そんな温かい一冊です。

自分をいたわるという行為は、時に勇気がいるものです。でも、それこそが頑張り屋さんにとって、次の一歩を踏み出すための大きな支えになります。

この本があなたの心の片隅で、そっと応援してくれる存在になってくれることを願っています。

努力に関するおすすめ書籍

努力がテーマのおすすめ書籍です。

本の「内容・感想」を紹介しています。

- 努力がテーマのおすすめの本!人気ランキング

- 1%の努力

- 努力不要論

- 東大生が知っている! 努力を結果に結びつける17のルール

- 一番効率的な頑張り方がわかる 図解 正解努力100

- がんばらないことをがんばるって決めた。

- 「ひとりで頑張る自分」を休ませる本

- 努力は仕組み化できる 自分も・他人も「やるべきこと」が無理なく続く努力の行動経済学

- がんばるのをやめたらうまくいった

- 主張したいんじゃない、気づいてほしいだけ! 頑張り屋さんのための心が晴れる本