求人募集をしても、応募がまったく来ない――。

やっと応募が来ても、面接前に辞退されてしまう――。

「うちは条件が悪いから仕方ない」と、諦めてしまってはいませんか?

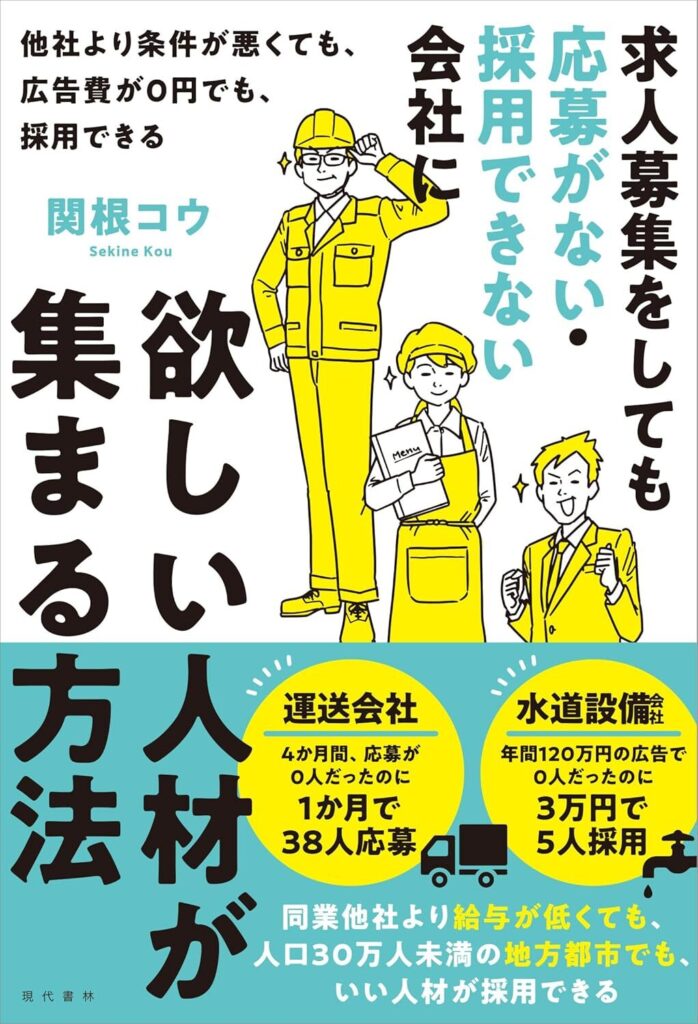

本書『求人募集をしても応募がない・採用できない会社に欲しい人材が集まる方法』は、そんな採用の悩みに真っ向から向き合い、「広告費ゼロ」「地方立地」「他社より待遇が劣る」という厳しい状況でも、必要な人材を採用するための“現実的で即効性のあるノウハウ”を提供してくれる一冊です。

著者は、地方都市を中心に4,000人超の応募者を集め、実に600人近くの採用を実現してきたプロの求人広告ライター・関根コウ氏。

本書では、応募が殺到する求人原稿の書き方から、良い人材を見極める面接術、さらにはドタキャンや早期離職を防ぐ仕掛けに至るまで、採用活動を根本から見直す知見が詰まっています。

書籍『求人募集をしても応募がない・採用できない会社に欲しい人材が集まる方法』の書評

採用活動において、「求人を出しても応募がない」「せっかく応募が来ても面接前に辞退される」「待遇では大手に敵わない」――こうした悩みを抱える中小企業や地方の事業者は少なくありません。本書は、そうした状況下でも「伝え方」次第で状況は変えられるという明確なメッセージを発信しています。

ここでは以下の4つの視点から、この書籍の背景と価値を深く掘り下げていきます。

- 著者:関根 コウのプロフィール

- 本書の要約

- 本書の目的

- 人気の理由と魅力

それぞれの側面を丁寧に読み解くことで、本書がどのような立ち位置の書籍なのか、また誰にとって必要な一冊であるのかが、より鮮明に見えてくるはずです。

著者:関根 コウのプロフィール

関根コウ氏は、求人広告のライティングと採用支援を専門とするプロフェッショナルです。求人業界に携わって約20年、これまで手掛けてきた求人原稿は全国で2万件を超え、企業規模や業種を問わず、さまざまなケースに対応してきた経験を持ちます。こうしたキャリアを通じて得た知見を体系化し、2018年には「一般社団法人 求人広告ライター協会」を設立。現在は、同協会の代表理事として、企業向けセミナーや研修、原稿添削などを通じ、現場で即実践できるノウハウの普及に尽力しています。

特筆すべきは、都市部ではなく、人口5万~30万人規模の地方都市で実績を出している点です。2023年には全国30か所の地域で4,077人の応募を獲得し、598人の採用を実現するなど、採用が難しいとされるエリアで具体的な成果を重ねています。この「条件が厳しくても、言葉の使い方次第で採用できる」という姿勢は、多くの企業の背中を押すものとなっています。

本書の要約

この書籍では、「採用できないのは企業の魅力がないからではない」という前提に立ち、「伝え方」に焦点を当てた具体的な改善策を提示しています。つまり、求職者が知りたい情報を正しく、魅力的に伝えるだけで、応募者数は大きく変わる可能性があるということです。特に注目すべきは、広告費をかけなくてもできる工夫が徹底的に紹介されている点です。

本書は3部構成となっており、以下のような内容が体系的に解説されています。

第一部では、「どのような情報が足りないと応募が来ないのか」「応募を呼び込む構造とはなにか」といった、採用準備段階の視点から考察が始まります。「4つの軸」や「五感の情報」を活用した求人原稿の再構成によって、見違えるほどの成果が出た事例も豊富です。

第二部では、応募者を引き寄せるための言葉選びや構成技術が紹介されます。「数字」や「オノマトペ」など、広告効果を高めるテクニックが8つの項目に整理されており、それぞれに実際の成功事例が添えられています。

第三部では、募集手法そのものの見直しがテーマとなり、スカウト型採用やリファラル採用、ハローワークやポスティングといったアナログ手法まで網羅されています。登録数や費用だけに頼らず、採用効果を高める仕組みそのものの設計に迫ります。

本書の目的

著者がこの本を通じて伝えたいのは、「予算や待遇で勝負できなくても、自社にふさわしい人材は必ず採用できる」という確信に満ちたメッセージです。特に、採用に関する専門的な知識がない人事担当者や、実務を兼任する経営者、広報担当者などにとっては、「どうすれば応募が来るか」の手がかりが得られる構成になっています。

重要なのは、やみくもに「待遇を上げればよい」という発想から離れ、伝え方や視点の切り替えで戦う手法を学べる点です。言い換えれば、求人そのものを「広報・マーケティングの一部」として再設計し、魅力が届く表現へと変えていく技術を教えてくれる書籍だといえるでしょう。

人気の理由と魅力

多くの読者が本書に共感し、実際の現場で役立てている背景には、以下のような明確な強みがあります。

まず第一に、ノウハウが即時に使える形式でまとめられている点が挙げられます。たとえば、「33の質問に答えるだけで求人原稿が完成する」「原稿冒頭の5行だけ変えれば応募が増える」といった、再現性の高い具体策が満載です。

第二に、実際の成功事例が非常に豊富であること。水道設備会社や運送会社、税理士事務所など、さまざまな業種・立地・採用条件で成果が出たケースが紹介されており、業種問わず自社に置き換えて応用しやすい構成です。

最後に、広告費をかけずに始められる点も見逃せません。多くの企業が直面している「予算の制限」という課題に対して、現実的な手法が豊富に用意されている点が評価されています。

本の内容(目次)

本書では、「採用に悩む企業」が今すぐ実践できる方法を、段階的に学べる構成になっています。特に注目すべきは、広告費ゼロでも成果を上げるための「求人準備」「原稿づくり」「募集手法」の三段階アプローチです。

以下のように章立てされています。

- PART1 求人準備 条件・待遇が他社より悪くても、応募者が集まる秘密

- PART2 求人原稿 今すぐに使える! 8つの「応募者倍増テクニック」

- PART3 募集 御社が欲しい人材とは、こうすれば出会える

これらのパートごとに、採用活動の全体像を“設計→表現→届け方”という流れで丁寧に整理しています。

PART1 求人準備:条件・待遇が他社より悪くても、応募者が集まる秘密

第一章では、「なぜ応募が来ないのか?」という問いに対して、根本的な原因を明らかにしながら、求人の出し方以前に必要な“準備”について解説しています。多くの企業では、待遇面のハンディキャップばかりに目が行きがちですが、著者は「情報不足」「表現の工夫不足」が主因だと指摘します。

この章では、「4つの軸」と呼ばれる視点(企業・仕事・職場・条件)を活用した訴求方法や、社内インタビューを通じて素材を掘り起こす手法、「五感」で職場のリアルを伝えるテクニックなど、表現力以前の“情報整理力”に重点を置いています。

特に「採用目的チェックシート」や「社内インタビュー33の質問」など、誰でも手を動かしながら求人内容を磨ける仕組みが設けられており、初めての担当者でも求人原稿の基礎設計ができるよう導かれます。

PART2 求人原稿:今すぐに使える! 8つの「応募者倍増テクニック」

第二章では、実際の求人原稿にどのような工夫を加えると応募が増えるのか、具体的なテクニックを8つの切り口で紹介しています。これらはすべて、現場で効果を証明された手法に基づいており、採用活動の初心者でもすぐに実践可能です。

たとえば、「数字」を使って具体性を高める、「オノマトペ(擬音語)」で職場の雰囲気を伝える、「小中学生にも伝わる文章」で読み手に寄り添う、「デメリットこそ書くことで信頼感を生む」など、どれも目からウロコの実例ばかりです。

また、「最初の5行が命」として、冒頭のつかみを変えるだけで応募が激増した実例も掲載されています。さらに、AIに選ばれやすい文章構造や、求人原稿にツッコミを入れて改善する方法など、現代の採用市場に即した内容も盛り込まれています。

PART3 募集:御社が欲しい人材とは、こうすれば出会える

第三章では、求人原稿を作成した後、どのようにそれを世の中に届けるか、つまり「募集の打ち出し方」がテーマになります。近年、多様化が進む募集手段に惑わされず、目的に合った手法を見極めるための考え方が解説されています。

求人メディアの「登録者数」や、人材紹介会社の「うたい文句」に左右されず、自社に合った募集チャネルを選ぶことが重要だと説かれます。たとえば、スカウト型採用も「4つの軸」を意識すれば反応が上がる、ハローワークも使い方次第で効果が出る、ポスティングによって地域内での認知を高められる、リファラル採用を加速させる紹介カードの活用など、多彩な手段が具体的に紹介されています。

特に強調されているのは、「よい人材の周りには、よい人材がいる」という考え方です。これは、単に既存社員の紹介に頼るのではなく、「紹介したくなる環境づくり」まで掘り下げて設計することが重要であるとしています。

対象読者

この本は、「求人を出しても応募が来ない」「応募はあるが採用につながらない」「広告費が限られていて十分な対策が取れない」――そんな悩みを抱える方に向けて書かれています。特に、採用が難しいとされる中小企業や地方企業にとって、現実的かつ即効性のある内容が充実しています。

ここでは、本書の知識とノウハウが特に役立つであろう5つの読者層をご紹介します。

- 地方で採用活動に苦戦している中小企業の担当者

- 広告費をかけられず採用に悩む経営者

- 人材紹介や求人メディアの営業に疑問を感じている人事担当者

- 自社の魅力をうまく求人で伝えられないと感じる広報担当者

- 採用に関する体系的な知識と成功事例を学びたい方

それぞれの立場から、なぜ本書が必要とされるのかを具体的に見ていきましょう。

地方で採用活動に苦戦している中小企業の担当者

地方都市における採用は、単に応募者数が少ないというだけでなく、企業の知名度不足や移住・通勤の難しさ、地域特有の雇用環境といった複合的な要因によって、特に厳しい現実に直面しています。多くの中小企業では、長期的に求人を出しても応募がまったく来ない、ようやく面接まで進んでも辞退されてしまうという状態が常態化しており、採用活動自体を諦める空気が蔓延してしまっているケースも少なくありません。

本書はまさにそうした地域・企業規模に焦点を当てて書かれたもので、人口5万〜30万人のローカルエリアで実際に成果を出してきた著者が、地方だからこそ通用する求人の書き方と届け方を提示しています。待遇で勝負できない状況でも、企業の姿勢や雰囲気、働く現場のリアルをどのように言語化し、共感を呼ぶ内容に仕上げるのかが具体的に示されており、読者自身の職場にもそのまま応用できる構成になっています。

広告費をかけられず採用に悩む経営者

人材確保の重要性を痛感していても、採用活動に多額の広告費を投じる余裕がないという経営者は少なくありません。特に創業間もない企業や小規模な会社では、求人メディアや人材紹介会社に頼るにも限界があり、「資金をかけずにどうにか採用できないか」と頭を抱えることが多いでしょう。

本書は、そうした限られた予算の中でも成果を出すための工夫を多数紹介しています。無料で利用できるハローワークの効果的な使い方、社内の人脈を活かしたリファラル採用、チラシのポスティングによる地域内認知の拡大など、広告費をかけずに実践できる方法が非常に具体的に記されています。さらに、求人原稿の改善によって応募が増加した事例が豊富に掲載されており、「予算がないから無理」と諦めていた経営者にとって、目から鱗のヒントが得られる内容です。

人材紹介や求人メディアの営業に疑問を感じている人事担当者

人材紹介会社や求人メディアの営業から提案を受けながら、「本当にこの方法で採用できるのだろうか」と不安や疑念を抱いた経験のある人事担当者も多いはずです。掲載料の高い求人広告を試してみたものの結果が出ず、改善策が提示されないまま契約だけが続いていく――そんな状況は決して珍しくありません。

本書は、そうした現場の違和感に対して、「外部に依存しなくても、自分たちの力で採用は変えられる」という明確な答えを提示します。求人原稿の書き方や情報の出し方ひとつで応募数が大きく変わるという事例を、数多くの実績とともに解説しており、属人的な営業トークではなく、再現性のある方法論として学ぶことができます。自社で採用の仕組みを整えたいと考える担当者にとって、実務的な知識と判断軸を手に入れることができる一冊です。

自社の魅力をうまく求人で伝えられないと感じる広報担当者

企業の魅力はあるはずなのに、それをうまく求人に落とし込めない。会社案内やWebサイトの文章では良さが伝わるのに、求人だけは反応が悪い――そうしたジレンマを抱えている広報担当者にとって、本書は貴重な参考資料となります。求人原稿には、通常の広報やマーケティングとは異なる「伝え方のコツ」が必要であり、それが体系的に学べるのが本書の特長です。

たとえば、「五感で職場の雰囲気を伝える」技術や、「冒頭5行で応募を左右する」構成、さらには「隠したいことこそ書く」という信頼性を生む逆転の発想など、従来の広報手法では得られない知見が満載です。これまで何となく「求人は難しい」と感じていた広報担当者が、具体的にどこをどう改善すれば良いかが明確になるため、実務に直結しやすい構成になっています。

採用に関する体系的な知識と成功事例を学びたい方

これから初めて採用を担当することになった方や、人事・経営職に異動して間もない方にとって、「採用活動の全体像」は非常に分かりづらく感じられることがあります。何を基準に求人を設計し、どんな媒体を選び、面接や内定後のフォローまでどうすべきか――といった全体の流れがつかめていないと、不安ばかりが先行してしまうものです。

本書では、求人の準備段階から原稿作成、募集手法、面接対応、内定後の工夫まで、採用のプロセスを一貫して解説しています。特に、実際の企業での成功事例が章ごとに豊富に紹介されており、単なる理論にとどまらず、現場に即したリアルな知見として読み取れるのが大きな特徴です。読者は、どこから手をつければ良いのかが具体的に分かり、すぐに実践へと移すことができる構成になっています。

本の感想・レビュー

求人に「ツッコミ」を入れるという発想が新鮮

正直、この本を手に取ったとき、「またよくある求人ノウハウ本かな」と少し斜に構えて読んでいました。でもその印象が変わったのが、“求人原稿にツッコミを入れる”という部分を読んだときです。

従来の求人って、いかに自社の魅力を「漏れなく・正しく」伝えるかに注力してきました。だから、つい「きれいな言葉」「整った文章」でアピールしようとしがちです。ところがこの本では、それが逆効果になることもあると示してくれました。「応募者はこの部分で引っかかるだろうな」というポイントに、先回りして“ツッコミ”を入れ、自ら突っ込んで補足するという手法は目から鱗でした。

それによって生まれるのは、「この会社、わかってるな」という安心感です。書き手が自社を客観視できていて、正直に話している雰囲気が伝わる。求人原稿に“対話の空気”を持たせるという考え方に、初めて触れたように思います。

今では、自分が担当している採用ページの原稿を読み返すたび、「ここで読み手が心の中で“え?”と思わないか?」と、自分にツッコミを入れるようになりました。

「小中学生向けに書く」ことの奥深さに気づかされた

「小中学生向けに書く」という見出しを読んだ瞬間は、ちょっと戸惑いました。求人を読むのは社会人なんだから、あまりにも幼い表現では逆効果では?と思ったんです。

でも、本文を読んでいくうちに、その意図がじわじわと伝わってきました。ターゲットは社会人でも、求人を見る人の多くはスマホで、短時間で、いくつもの原稿を一気に流し読みしている。そんな中で、「一発で伝わる」「パッと理解できる」言葉の選び方こそが、応募の入口になるのだと。

さらに印象的だったのは、難しい言葉を使わないことは“表現力が低い”のではなく、“表現力が問われる”ことだという視点です。誰にでも伝わる言葉で、自社の仕事や現場の雰囲気、魅力をきちんと表現するというのは、実はかなり難易度が高い。それができてこそ、伝わる求人になる。

この章を読んでからは、自分の文章を「伝わるかどうか」という軸で見直すようになりました。

リファラル採用の実践例が参考になった

私は地方の製造業で人事を担当しており、長らく「うちは人が集まらないのは場所や条件のせいだ」と思い込んでいました。特にリファラル採用に関しては、社員数が少ない自社には無縁の施策だと、半ば諦めていた部分もありました。

そんな中で、本書に掲載されていた事例の数々に衝撃を受けました。人口5万人以下の町、広告費ゼロという条件下でも、紹介カードやちょっとした仕組みづくりを通じて人が集まっている現実。「条件が整わないからできない」のではなく、「仕組みや発想がなかったから機能していなかった」だけなのだと、まるで自分が指摘されているかのようでした。

「最初の5行」で勝負する構成力の大切さ

今まで、自社の求人原稿において、冒頭の5行がそんなに重要だとは思っていませんでした。内容そのもので勝負すれば伝わるはずだと。でも、本書を読んで、それが大きな勘違いだったと反省しました。

求人は情報過多な時代の中にあって、読み手は“スクロールする前の冒頭”で判断します。その限られたスペースで「興味を持ってもらえるか」が、応募に繋がるかどうかの分かれ道になる。

本書には、「最初の5行に、会社の温度感や世界観を凝縮せよ」と書かれていました。その一文に、頭をガツンと殴られたような思いでした。どれだけ素晴らしい仕事や風土があっても、読み始めてもらえなければ存在しないのと同じ――これまでの自分の原稿を思い返すと、正直恥ずかしくなりました。

読み手に対する“最初の提案”として、冒頭数行の設計をどう磨くか。それが、自分の中の新たな課題になりました。

年間120万円かけても採用ゼロ→3万円で5人採用の事例に衝撃

この事例は、ページをめくる手が止まるほど衝撃的でした。大手求人メディアに年間120万円を支払っても1人も採用できなかった企業が、3万円の別施策で5人採用できたという話。読みながら、「何が違ったんだろう?」と考え込みました。

答えは明快で、「お金をかけること」ではなく、「伝える内容と伝え方」だったのです。自社の仕事に本気で向き合い、五感を使って現場を描写し、時には弱点まで開示することで、「この会社は信用できそう」と感じる原稿が生まれる。それこそが応募を呼ぶのだと知りました。

自社も広告費に頼るばかりで、内容に踏み込んで見直すという意識が足りなかった。この章を読んで、「予算のせいにしていたのは甘えだったかもしれない」と素直に思えたことが、一番の収穫だったように思います。

社内インタビュー33の質問が求人原稿に役立ちそう

私がこの本で特に助けられたのは、「社内インタビュー33の質問」です。求人原稿を担当していると、「何を書けばいいか」はもちろん、「どんな情報が必要なのか」が分からず手が止まることがよくありました。とくに現場の声を集めたいと思っても、どんな質問をすれば良いのか手探りだったんです。

でもこの33の問いは、順番や切り口に無理がなく、現場の社員にも負担をかけずに話を引き出せる設計になっていて、本当に実用的でした。質問の内容も「働いていて印象に残った瞬間は?」や「入社当初と今で考えがどう変わった?」など、読み手に伝わるエピソードに直結する問いばかり。導かれる言葉がそのまま原稿に使えるほど具体的です。

この質問集があれば、書くことに悩む時間を大幅に減らせます。求人担当者が一人で原稿に向き合うのではなく、現場との対話を通じて言葉を組み立てていく。それが、応募者に届く原稿を作る近道だと実感しました。

待遇ではなく“伝え方”の大切さを痛感

私がこの本から一番強く受け取ったメッセージは、「伝え方の重要性」です。これまでは、うちのような小さな会社では、大手に比べて給与も休日も見劣りするのだから、仕方がないと思っていました。条件の差は埋められない、と。

でも本書では、そうした会社でも応募が集まっている具体的な事例が紹介されていて、「伝え方ひとつで、人の見方は変わる」と教えてくれました。

単に条件を箇条書きにするのではなく、その背景や思い、現場でのリアルな体験を文章として伝えることで、読み手は共感し、納得してくれる。弱みを隠すよりも、正直に伝えることが信用を生む。この原則を、私はこれまで軽く見ていたのかもしれません。

今では、原稿を書くときにまず「伝えたい空気感」を決めるようになりました。数値以上に、熱意や信頼が大事だと気づかせてもらいました。

応募者の「心に届く」言葉選びを学べた

これまで私は、求人原稿を書くときに「正確に情報を伝える」ことを最優先にしてきました。給与、勤務時間、勤務地、休日数。間違いなく伝えようとするあまり、どこか“無味乾燥な文面”になってしまっていたのです。

でも本書には、「心に届く言葉選び」が何よりも重要であると繰り返し書かれていて、それが数々の事例とともに示されていました。特に「小学生にもわかるように書く」「オノマトペで空気感を表す」などの表現手法は、読み手との距離をぐっと縮める手段として説得力がありました。

読み終えたあと、自社の求人原稿を見返してみたら、どれも「伝えたい気持ち」が抜け落ちていたことに気づきました。言葉のあたたかさや、職場の温度まで伝えられる原稿。そういう原稿を書けるように、これから意識を変えていきたいと思います。

まとめ

本書の核心は、採用の困難さを抱える企業に対し、「伝え方」「仕組み」「視点」を変えることで打開策を提示する点にあります。読み終えた読者が実際に動き出せるよう、最後に全体の要点を振り返り、実践に結びつけるための視座を整理しておきましょう。

主な整理ポイントは以下の三点です。

- この本を読んで得られるメリット

- 読後の次のステップ

- 総括

それぞれの観点から、読後に得られる気づきとアクションの方向性を掘り下げて確認します。

この本を読んで得られるメリット

採用活動に限界を感じていた企業にとって、本書は「まだできることがある」と気づかせてくれる実用的な手引きです。著者の関根コウ氏が20年以上にわたって現場で培ってきたノウハウは、採用のプロでなくても取り組める内容ばかりで、読みながら自社に置き換えて考えられるように工夫されています。

ここでは、この書籍を読むことで得られる主な恩恵について、テーマごとに詳しくご紹介します。

条件に頼らず「選ばれる会社」になる視点が得られる

給与や福利厚生といった条件で他社に勝てないと感じている企業でも、応募者から選ばれるために必要な「伝え方の工夫」や「視点の切り替え」が学べます。待遇面で競争できないからこそ、働く現場のリアルな雰囲気や社内の人間関係といった“見えにくい魅力”をどのように表現すればよいか、本書は具体的な手法を通して丁寧に解説しています。たとえば「五感」や「数字」を使った文章設計、デメリットをあえて書く方法など、条件ではなく共感で選ばれるための戦略が身につきます。

求人原稿の設計図をゼロから学べる

本書では、採用成功の起点となる「求人原稿」の作り方が一から体系的に解説されています。単なるテンプレートではなく、「どの順番で何を考え、どう表現するか」といった構造そのものが整理されているため、初めて原稿作成に関わる方でも手順を追いながら作業できます。著者が開発した「4つの軸」や「社内インタビュー33の質問」は、職場の魅力を掘り起こすための実践的なツールであり、企業内部から湧き出る“等身大の言葉”で原稿を組み立てる手助けになります。

媒体に頼らない採用手段が見つかる

求人メディアや人材紹介会社に頼ることなく、自社の力で応募者を集めるための方法が豊富に紹介されています。無料で使えるハローワークの活用法や、近隣地域に向けたポスティング、紹介カードを使ったリファラル採用など、広告費を抑えつつ効果を上げる具体的な手法が丁寧に語られています。これにより、広告予算が少ない企業でも、自社に合った方法で応募者との接点を築く道が開けます。

採用活動に再現性をもたせられる

本書には、著者が実際に携わってきた地方企業の成功事例が多数掲載されており、理論だけでなく実践に基づいたノウハウが具体的に示されています。どのような言葉が反応を生み、どういう構成にすると辞退が減ったのかといった詳細な背景が語られており、読者は自社に当てはめて応用しやすくなります。「数字」「オノマトペ」「最初の5行」など、どのテクニックをどの場面で使えばいいのかが明確で、採用活動における成功の再現性を高めるためのヒントが詰まっています。

採用に対する“諦め”が“行動”に変わる

最も重要なのは、本書が採用に対してネガティブな感情を抱いていた読者に、“まだできることがある”という希望を与えてくれる点です。待遇で不利だから、人が集まらない地域だから、自分に知識がないから――そうした言い訳を一つひとつ打ち消し、「工夫と設計によって変えられることがある」と伝えてくれます。読了後には、応募が来なかった理由を誰かのせいにするのではなく、自分自身の行動として改善に取り組もうとする前向きな意欲が生まれます。

読後の次のステップ

本書を読み終えたあとに最も大切なのは、「いい話を読んだ」で終わらせずに、具体的な行動に結びつけることです。内容の多くは、採用経験が少ない担当者でも今すぐ取り組めるように構成されており、現場で実践しながら理解を深めていく形式に向いています。

ここでは、読後に踏み出すべき次のステップを段階的にご紹介します。

step

1自社の求人原稿を客観的に見直す

最初に取り組むべきは、現在使用している求人票や採用ページの見直しです。本書を通して得た視点をもとに、「自社の求人原稿に共感性はあるか」「誰のために何を伝えようとしているのか」という観点で一文一文を確認してみると、改善すべき点が具体的に見えてきます。とくに、「給与や待遇」以外の魅力が言語化されていない場合は、本書で紹介されている「五感」や「数字」の使い方を取り入れて書き直してみることが重要です。

step

2社内の情報を掘り起こすための対話を始める

次に必要なのは、現場の声を集めるための社内ヒアリングの実施です。本書では「社内インタビュー33の質問」というツールが紹介されており、それを活用して従業員一人ひとりのリアルな感覚や、日常業務の様子、やりがいや不満点までを丁寧に聞き出すことで、求人原稿に深みと説得力が生まれます。社内の空気感や雰囲気を可視化することは、求人の質を根本から変える第一歩となります。

step

3採用活動の目的と目標を再設定する

求人票を書き直す前に、「そもそもなぜ今、採用が必要なのか」「どのような人物に来てほしいのか」といった根本的な問いに立ち返ることも重要です。本書では「採用目的チェックシート」が紹介されており、それを用いることで自社の採用活動に必要な目的意識と優先順位を整理できます。ゴールの不明確な採用は、応募者にも伝わりにくく、辞退やミスマッチにつながるため、採用活動の設計段階を丁寧に見直すことが求められます。

step

4低コストで実行可能な募集方法を検討する

情報設計が整ったら、次は応募者と出会うための“届け方”を選ぶ段階に入ります。本書には、ハローワークや自社ホームページ、地域へのポスティング、リファラル採用など、広告費を抑えて応募者を集める多様な手段が紹介されています。どの方法が自社に適しているかを見極めるために、本書の事例を参考にしながら、小さく試して反応を確認し、最適化していく姿勢が必要です。

step

5一連のプロセスを仕組みとして記録する

最終的に、取り組んだ内容を断片的に終わらせず、仕組みとして社内に残していくことが大切です。求人原稿のテンプレートや面接の質問リスト、応募者とのやり取りのフローなど、本書に沿って一連の採用活動を文書化・共有することで、属人化を防ぎ、今後の採用活動の基盤が築かれます。読み終えて終わるのではなく、“採用を仕組みに変える”ことが、本書の価値を最大限に活かす読後のステップです。

本書の価値は、読後すぐに“できること”が見つかる点にあります。

行動が結果を変える起点になります。

総括

『求人募集をしても応募がない・採用できない会社に欲しい人材が集まる方法』は、単なる採用ノウハウ本ではありません。この書籍が提供しているのは、採用に苦しむ企業が自社の課題を直視し、手元にあるリソースの中でできることを最大化するための“思考の転換”と“再現性のある技術”です。

著者の関根コウ氏は、決して理想論や都会の成功例だけを語っているのではなく、人口5万~30万人という地方都市での採用実績を土台に、多くの読者にとって共感性の高い「現場目線」の知見を届けています。そのため、「うちのような会社には関係ない」と感じていた人ほど、「自社でも使える」と感じる具体例に出会えるはずです。

また、求人原稿の工夫だけでなく、採用プロセス全体を見直す視点や、広告費ゼロでも結果を出す手法など、多くの企業が悩む“制約条件”に対して解決策を提示している点が、本書を実用書として際立たせています。読み進める中で、採用活動に対する無力感が少しずつ和らぎ、「これなら自分でもできるかもしれない」という希望と行動意欲が湧いてくる構成になっています。

本書は、すでに採用に取り組んでいる現場の担当者だけでなく、これから初めて人材確保に向き合う経営者や、人事に異動して間もない方にもおすすめできる一冊です。そして何よりも重要なのは、「伝え方を変えるだけで、採用の未来は大きく変わる」という事実を、数多くの事例とともに実感させてくれるという点にあります。

読み終えたときには、「もう一度、自社の求人を見直してみよう」と自然に思える。

その“変化のきっかけ”を与えてくれるという意味で、本書はまさに、採用に悩むすべての企業にとっての出発点となる一冊と言えるでしょう。

人材採用に関するおすすめ書籍

人材採用に関するおすすめ書籍です。

本の「内容・感想」を紹介しています。

- 優秀な人材を採用できるようになるおすすめの本!人気ランキング

- 人材不足をこの1冊で解決! 採用の強化書

- 経営×人材の超プロが教える人を選ぶ技術

- 採用100年史から読む 人材業界の未来シナリオ

- 採用広報から、スカウト文章、面接術まで 「本当にほしい人材」が集まる中途採用の定石

- 「化ける人材」採用の成功戦略(小さな会社こそが絶対にほしい!)

- 採用に強い会社は何をしているか ~52の事例から読み解く採用の原理原則

- 社員20人なのに新卒採用に1万人が殺到 日本一学生が集まる中小企業の秘密

- 人材獲得競争時代の 戦わない採用 「リファラル採用」のすべて

- 求人募集をしても応募がない・採用できない会社に欲しい人材が集まる方法