ビジネスの現場で、ただの「雑談」があなたの成功に直結する武器になるとしたら、どう感じるでしょうか?

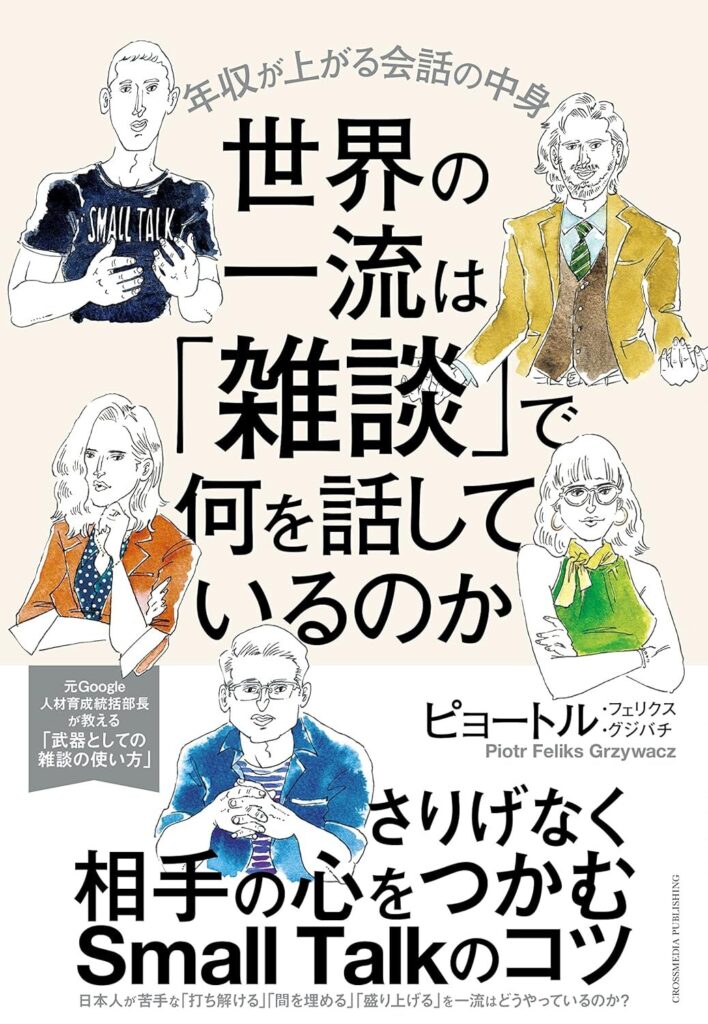

書籍『世界の一流は「雑談」で何を話しているのか』は、世界のトップビジネスマンたちが、どのように戦略的に雑談を活用し、信頼関係を築き、仕事を円滑に進めているかを明かしています。

日本人にとって雑談は、天気や時事ネタを交わす程度にとどまることが多いかもしれません。

しかし、世界のビジネスシーンでは、雑談が相手の価値観や考え方を引き出すための「戦略的なコミュニケーションツール」として利用されています。

相手の本音を引き出し、深いレベルでの信頼関係を築くことで、次のビジネスステップをスムーズに進める力となります。

この本を読むことで、あなたも「雑談力」をビジネスの成功に直結させる方法を学ぶことができます。

雑談が単なるリラックスのための会話ではなく、ビジネスチャンスを引き寄せ、取引を成功に導くための「武器」であることを知るでしょう。

合わせて読みたい記事

-

-

新しい知識やスキルが身に付く、おすすめのビジネス書 14選!人気ランキング【2026年】

ビジネスの世界で成功を収めるためには、知識の幅を広げるだけでなく、実践的なスキルや思考法を身につけることが欠かせません。 しかし、数多くのビジネス書の中からどれを選べば良いか迷ってしまうことも多いでし ...

続きを見る

書籍『世界の一流は「雑談」で何を話しているのか』の書評

この本では、何気ない会話にこそ大きな価値があることを、ビジネスの現場から具体的に示しています。雑談という言葉に「ただの世間話」というイメージを抱く人が多い中で、それが“成果を生む会話術”であることを気づかせてくれる一冊です。

このセクションでは、以下の項目について詳しく解説しています。

- 著者:ピョートル・フェリクス・グジバチのプロフィール

- 本書の要約

- 本書の目的

- 人気の理由と魅力

それでは、それぞれのポイントを見ていきましょう。

著者:ピョートル・フェリクス・グジバチのプロフィール

ピョートル・フェリクス・グジバチ氏はポーランド生まれの経営コンサルタント、起業家です。幼少期をポーランドで過ごし、1989年には共産主義が崩壊するという激動の時代を経験しました。高校生の頃、周囲の工場が次々に閉鎖され、村全体が失業に直面する中、彼はドイツに渡り、家族を支えるために働きました。この体験から、彼は教育の重要性を再認識し、高校に復学後、大学へと進学しました。

大学卒業後、彼は日本の千葉大学に研究職として来日し、広報やマーケティングに従事します。その後、ベルリッツやモルガン・スタンレー、Googleなどのグローバル企業で人材育成や組織開発に携わり、特にGoogleでは「働き方改革」や「風通しの良い組織文化」を重視した経営を実践しました。

彼は、プロノイアグループ株式会社の創設者でもあり、企業向けに未来志向の戦略コンサルティングを提供しています。彼の活動は、単なるビジネスコンサルティングにとどまらず、HRテクノロジーの活用や教育事業にも広がっています。特に、雑談をコミュニケーションの武器として活用する方法を多くのビジネスパーソンに伝えています。

本書の要約

本書は、日本に根強く存在する「雑談=世間話」という固定観念に切り込み、世界の一流が実践している“成果を生む対話”の実態を明らかにしています。雑談は決して目的のない会話ではなく、相手との関係構築や業務のスタート地点として非常に戦略的に活用されているというのが筆者の主張です。

たとえばGoogleでは、業務の枠を超えて「Let’s chat!(ちょっと話そう)」という言葉が頻繁に交わされます。この一言には、状況の共有やプロジェクトの初期アイデアの交換、業務上の課題点の可視化など、多くの意図が含まれています。雑談とは単なる社交ではなく、アイディアの創出や信頼の醸成、意思決定の前段階にある“創造的な対話”だという考え方です。

著者はこのような対話を、「dialogue(ダイアログ)」に近いと表現します。つまり、話す側と聞く側の双方が互いの理解を深め、行動や思考を変化させるような本質的な会話を意味しているのです。

本書の目的

この本が掲げる目的は明確です。雑談を“成果につながる武器”として再定義し、その使い方を体系的に伝えることにあります。著者は、日本で一般的に行われている天気の話や定番の挨拶に偏った会話では、相手との距離は縮まっても信頼や成果には結びつかないと指摘します。

実際のビジネス現場では、1on1ミーティングや会議、面談、商談など、あらゆる場面で雑談が行われます。しかし、目的を持たずに行うと、形式的なやりとりに終始してしまい、本来引き出せたはずの相手のニーズや意見、問題の本質が見えてこないのです。

そこで本書では、話の“入り口”としての雑談ではなく、相手の思考や感情に触れ、信頼を育み、具体的な行動を導く“設計された会話”としての雑談を提案しています。つまり、雑談にこそ戦略が必要であり、目的を明確にしたうえでの使い方を身につけることが、これからの時代において必須のスキルであるというのです。

人気の理由と魅力

この本が多くのビジネスパーソンに読まれている理由は、その内容が単なる「話し方ハウツー」ではなく、日々の仕事の質を高めるための“思考のフレーム”を提供している点にあります。雑談を「うまくこなす技術」ではなく、「成果につなげる設計」として捉える視点は、他の書籍にはあまり見られないユニークな特徴です。

Googleでの実体験や、多文化環境での対話に関する洞察が豊富に盛り込まれているため、理論だけでなく現場感覚も兼ね備えています。さらに、日本社会特有のコミュニケーション上の課題を的確に分析しており、「なぜ自分は雑談が苦手なのか」「どうすれば実務に活かせるのか」という問いに対する明確な答えが示されています。

本書は、雑談に苦手意識を持っている人だけでなく、マネジャーやチームリーダー、営業職、コンサルタントなど、人と向き合う場面が多いすべての職種の人にとって有用です。読んですぐに使える問いの投げかけ方や、心理的安全性を高めるフレーズなど、実践的なノウハウも満載です。

ビジネスにおいて、雑談は相手との関係を深めるだけでなく、仕事のパフォーマンスを高めるための重要なツールです。

この書籍では、その具体的な使い方が詳しく解説されています。

本の内容(目次)

本書『世界の一流は「雑談」で何を話しているのか』は、雑談を「潤滑油」として使うだけではなく、ビジネスの成果に直結する「戦略的な対話」として位置づける、まさに思考の転換を促す一冊です。

構成は以下の4つの柱から成り立っています。

- はじめに 日本人は「雑談」を世間話や無駄話と考えている

- 第1章 世界の雑談と日本の雑談

- 第2章 強いチームをつくる「社内雑談力」の極意

- 第3章 武器としてのビジネスの雑談

- 第4章 こんな雑談は危ない! 6つのNGポイント

それぞれの章では、日本のビジネス文化における雑談の捉え方と、世界のビジネスシーンでの雑談の違いが比較されています。

読者は、日本のビジネス文化で見過ごされがちな雑談の価値に気づき、それを活用する方法を学ぶことができます。

はじめに 日本人は「雑談」を世間話や無駄話と考えている

本書の序章では、日本における雑談がどのように捉えられているかが議論されています。特に、ビジネスの場での雑談が「無駄話」として軽視されがちである一方、実際にはそれが信頼関係構築の一環として重要な役割を果たしていることを指摘しています。著者は日本のビジネスマンが気づかない「雑談」の真価を明らかにし、グローバルな視点からそれをどのようにビジネス成果につなげるかを紹介しています。

たとえば、著者が働いていたGoogleでは、「Let's chat!(雑談しましょう!)」というフレーズが頻繁に使われており、この雑談がビジネスの成功に直結する情報交換の場として機能していました。日本の「天気」や「業界の噂話」に終始する雑談との違いは、明確な目的を持って行われる対話である点です。

第1章 「世界」の雑談と「日本」の雑談

冒頭では、日本のビジネス社会に根づく「天気の話から始める」雑談文化にメスが入ります。著者はそれを「もったいない」と表現し、雑談の目的を「場の和らぎ」だけに限定する日本的慣習を疑問視しています。

対照的に、欧米の一流ビジネスパーソンたちは、事前に相手のことをリサーチし、「その人固有の話題」に焦点をあてた雑談を展開します。そこでは自己開示や自己認識が重視され、個人と個人が深い信頼関係を築くための入り口として活用されているのです。

さらに、日本は「ハイコンテクスト社会」と呼ばれる文化圏に位置しており、言語以外の空気や文脈で物事を理解する傾向があります。そのため曖昧な雑談が多くなりがちですが、海外ではあえて「何のために会うのか」を明確にする前提のうえで、雑談すらも“準備された対話”として位置づけられます。

欧米の雑談は、単なる形式的なやり取りではなく、自己開示と信頼関係の構築に基づいた深い対話が中心です。

日本のビジネスマンも、この点を意識することで、雑談をもっと効果的に使えるでしょう。

第2章 強いチームをつくる「社内雑談力」の極意

この章では、雑談がチームの結束力を高め、生産性に直結するという考え方が紹介されています。特にGoogleで実践されている、オフィス内に“偶発的な出会いと会話”を生む空間設計、誰とでもフラットに話せる文化、そして1on1の雑談重視などは、現代型組織における重要なヒントとなっています。

Googleでは「雑談を制度として意図的に設計する」取り組みが見られ、心理的安全性の確保、バイアスの低減、女性社員が抱える潜在的なハードルへの配慮など、細部まで戦略的に雑談が使われています。

また、マネジャーと部下の雑談では、「成果につながる会話」や「キャリア相談」などを日常的に行うことが求められます。ただし、雑談をするには信頼関係という土台が必要です。突然プライベートに踏み込んだ会話をすると、逆に不信感を生むケースもあるため、普段からの“雑談貯金”が重要になるのです。

第3章 武器としてのビジネスの雑談

この章では、社外のビジネスシーンにおける雑談が取り上げられています。雑談を“仕事の手段”として活用することで、成果への橋渡しとなる重要なプロセスが生まれるという考え方です。

一流のビジネスパーソンは、会話を始める前から「雑談の目的」を明確にしており、「状況確認」「情報伝達」「情報収集」「信頼構築」「意思決定の促進」といった、5つの意図をもって臨んでいます。

たとえば商談の場では、相手の決裁ルートや会社の課題、これまでの経緯などをあえて雑談の中でさりげなく引き出すように会話を進めます。また、複数人で訪問する際の“雑談担当”と“本題担当”の役割分担、雑談の中で意図的に立場の弱い人に発言機会を与える技術など、実践的な戦略も多く紹介されています。

第4章 こんな雑談は危ない! 6つのNGポイント

最後の章では、雑談に潜むリスクにも焦点が当てられています。たとえば、相手のプライベートに唐突に踏み込む、デリケートな宗教や収入の話を持ち出す、場違いなシチュエーションでの軽口、そして最も避けるべき“下ネタ”などは、たった一言で信頼を損なう危険性があると指摘されています。

また、「雑談をしなければならない」という思い込みも、時に逆効果になることがあります。無理に話題を探すよりも、「今日は無理に話さなくて大丈夫ですよ」と言える関係性のほうが、長期的には信頼につながるケースもあります。

大切なのは、雑談もあくまで「状況に応じて設計されるべき対話」であるという意識です。たとえ雑談といえど、戦略性や配慮を欠けば、職場に深い軋轢を生むことすらあるのです。

雑談にはリスクも伴います。特に、相手のプライベートやセンシティブな話題に踏み込む際には、慎重な配慮が必要です。

雑談は信頼関係を築くための手段ですが、扱い方を誤ると逆効果になる可能性があります。

対象読者

本書『世界の一流は「雑談」で何を話しているのか』は、単なる会話術や雑談ネタ集ではありません。むしろ「雑談の構造」と「成果につなげる対話設計」に焦点を当てた、ビジネスパーソン向けの実践的かつ高度なコミュニケーション指南書です。

特に以下のようなタイプの方には、具体的な気づきと実践的なヒントが得られる構成となっています。

- 雑談が苦手なビジネスパーソン

- 1on1やチームマネジメントに悩むマネジャー

- 国際的なビジネスシーンで活躍したい人

- 雑談=世間話と捉えていた人

- 信頼・成果を引き寄せる会話術を知りたい人

それでは、それぞれの対象読者がなぜこの本から価値を得られるのか、順に詳しく解説していきましょう。

雑談が苦手なビジネスパーソン

「何を話せばいいかわからない」「気まずい沈黙が怖い」と感じている人にとって、雑談はむしろ“負担”であり、“義務感”ですらあるかもしれません。特にビジネスの場では、「うまく会話を転がさなければならない」というプレッシャーが、余計に自分を追い詰めてしまいます。

本書が教えてくれるのは、「雑談は話の内容よりも、会話の目的を意識することでうまくなる」という視点です。たとえば、「相手の状況を知りたい」「関係性を築きたい」「何か問題があるか探りたい」といった“意図”をもって話すだけで、会話が自然に展開していくのです。

つまり、雑談が苦手という人は、会話そのものが不得意なのではなく、“目的のない会話”が苦手なだけなのです。

1on1やチームマネジメントに悩むマネジャー

1on1の時間が形式的になっていたり、部下との距離感に悩んでいませんか? その原因は、日常的な雑談の欠如にあります。本書は、雑談を「関係性の地ならし」としてではなく、「部下のパフォーマンスを引き出す起点」として位置づけます。

Googleでは、マネジャーが意図的に雑談の機会を作ることで、部下が安心して本音を話せる場を整えています。これは「心理的安全性」を高める上でも極めて有効です。

さらに、雑談には「成果に直結する問い」が含まれることが多く、たとえば「最近やっていて楽しかった仕事は?」という問いから、本人の強みや価値観が見えてきます。

国際的なビジネスシーンで活躍したい人

英語力や専門知識に加えて、国際的なビジネスでは「会話の構造を理解しているか」が重視されます。海外では、雑談は単なる世間話ではなく、“意図を持った対話(ダイアログ)”として扱われます。

本書では、グローバルビジネスの場で一流が重視する5つの意図――「確認」「伝達」「情報取得」「信頼構築」「意思決定」――に基づく雑談技術が解説されており、文化の壁を越える会話スキルが磨けます。

また、リベラルアーツ的な教養や、相手の文化背景に配慮した話題選びの重要性にも触れられており、表層的でない深い会話力が求められる場面に対応できます。

雑談=世間話と捉えていた人

「雑談なんて、暇つぶしの世間話」と思っている人にこそ、本書は大きな発見を与えてくれます。

著者は、日本の雑談には“場を和ませる潤滑油”としての価値しか見出されていないことを問題視します。一方で、世界のビジネスエリートたちは、雑談を「相手と関係を築き、成果につなげる戦略的なツール」として活用しています。

たとえば、商談前の短いやりとりでも、「最近の業界動向についてどう感じていますか?」といった質問は、世間話のようでいて、相手の問題意識や課題を引き出す“仕掛け”になっています。ただの天気の話とは、質も深さも意図もまったく違うのです。

信頼・成果を引き寄せる会話術を知りたい人

「信頼を得たい」「仕事の成果を高めたい」――その願いに雑談が関係しているとは、意外に思われるかもしれません。しかし本書では、雑談こそが相手との距離を縮め、信頼を醸成し、ひいては行動や意思決定を引き出す“最強のツール”であると語られています。

特に有効なのは、「質問力」の強化です。相手に“考えたくなる問い”を投げかけることで、自然と会話が深まり、信頼関係も強化されます。また、複数人での会話における「役割分担」や「立場の弱い人を立てる工夫」といった細やかな配慮も紹介されています。

信頼される人は、話し上手ではなく「問い方」が上手な人――本書の知見が、それを裏付けています。

本の感想・レビュー

雑談に目的を持たせる発想が新鮮

長く営業の現場にいて、いろんなお客様と話をしてきましたが、「雑談に目的を持つ」という考え方は、正直これまであまり意識していなかったと思います。どちらかというと、「アイスブレイク」や「和ませるための話題」として雑談を使ってきて、それ以上の役割を持たせようとしたことはありませんでした。

この本で最初に衝撃を受けたのは、雑談には明確な5つの意図(確認・伝達・取得・構築・決定)があるべきだという指摘でした。なるほど、成果を意識した雑談というのは、感覚ではなく設計されるものなのか、と目から鱗でした。それはつまり、雑談が“戦略”として機能する余地があるということです。

私にとって、雑談とは「何となく始まって、何となく終わるもの」でした。でも、世界の一流と呼ばれる人たちは、その“何となく”に意味を与えていたのだと思うと、これまでいかに無自覚だったかを痛感しました。

今では、ちょっとした立ち話の中でも、「この会話で何を確かめるか」「相手から何を引き出したいか」を心の中で描くようにしています。完全に習慣にはなっていませんが、雑談に目的を持つことで、自分の言葉が以前よりも丁寧になったような気がします。

“天気の話”に頼らない会話力が身につく

私は接客の仕事をしています。日々、初対面のお客様と会話をする機会が多い中で、会話の導入部分はほとんどいつも同じでした。「今日は暑いですね」とか、「雨が続いてますね」とか、そういった無難な話題で様子を見て、徐々に距離を詰めるようにしていたんです。

でもこの本を読んで、自分が使っていた“天気の話”が、どれだけ表面的なものであったかを思い知らされました。著者は、日本人が雑談で天気の話を多用する傾向について「もったいない」と表現していて、それが妙に刺さりました。

確かに、天気の話って、その場を取り繕うには便利だけど、相手の印象には残りにくいし、何も心が動かないんですよね。本書の中で触れられていた「その人に特化した会話」という言葉を読んで、これこそが雑談の本来の価値なのだと気づかされました。

実際に、お客様との会話でも、以前より相手の持ち物や雰囲気、表情などから話題を探すようになりました。もちろん簡単ではありませんが、その人だけの話題を拾えたときは、会話の質が確実に上がるのを感じます。雑談はただの話の“つなぎ”ではない。そう実感できたことが、本書を読んで一番大きかった学びです。

“対話=dialogue”の重要性が腑に落ちた

教育関係の仕事をしていますが、日々生徒や保護者と向き合う中で、会話の難しさに悩むことが少なくありませんでした。特に、形式的なやりとりに終始してしまうと、本当に伝えたいことがすり抜けてしまう感覚がありました。

この本の中で、「雑談はdialogueに近いものであるべきだ」という主張を読んだとき、その違和感の正体がはっきりしたように思いました。つまり、ただ情報をやり取りするだけでなく、互いが影響を与え合うような“意味ある対話”を意識する必要があるのです。

特に心に残ったのは、「相手の理解を深めることが、最終的に行動や意識の変化を促す」という説明でした。これは教育の現場でも非常に通じる話です。伝えることよりも、“相手の中にどんな変化を起こしたいか”を意識して言葉を選ぶことの大切さを、改めて考えさせられました。

雑談という日常的な行為の中に、これほどの深さがあるとは思っていなかっただけに、大きな気づきを得られた一冊でした。

雑談は戦略的な情報収集の手段だと学んだ

マーケティングの仕事をしている中で、日常的に情報収集は欠かせない業務の一つです。これまで、ヒアリングやアンケートなど“フォーマルな調査”ばかりに頼っていた自分にとって、本書の「雑談の中にこそ情報がある」という視点は非常に興味深く映りました。

特に、「雑談で相手企業の意向や温度感を確認する」といった記述は、営業や提案活動を行う人ならすぐにでも役立つ考え方だと感じます。こちらが構えた質問では拾えないようなニュアンスや、相手の本音に触れるには、むしろ雑談の中にヒントが隠れているというのは、これまであまり意識していなかった視点でした。

また、「教養や質問力が雑談の質を上げる」といった指摘にも納得しました。雑談だからといって油断せず、どんな会話にも好奇心と誠意を持って臨むことで、関係性だけでなく、仕事そのものの成果にもつながるのだと感じます。

読了後、何気ないやりとりもただの世間話で終わらせず、意味のある時間にしていこうという意識が芽生えました。雑談を単なる「余白の時間」と捉えるのではなく、戦略的に活かしていくという考え方は、今後の仕事に大きく影響しそうです。

1on1で活かせる具体例が多く参考になった

マネジメント職に就いてから、社内の1on1にずっと悩み続けてきました。導入当初は「メンバーとの信頼関係を深める」「心理的安全性を高める」など、それらしい理想は語られていましたが、実際には何をどう話せばよいのか、具体的なヒントが見えなかったんです。結局、事務的な進捗確認だけで終わってしまう場面も多く、正直、形骸化していると感じていました。

そんな時にこの本に出会い、目の前が開けたような気がしました。著者は「1on1ミーティングがただの“面談”になっている」と指摘し、上司と部下の信頼関係がなぜ深まらないのか、その背景に“雑談不足”や“雑談の質の低さ”があると明言しています。その一言に、思わずうなずいてしまいました。

本書では、1on1を雑談ととらえ、あえてプライベートな話題にも自然に触れていくことの重要性が述べられていました。もちろん相手への配慮は必要ですが、雑談が前提にあるからこそ、部下も本音を話せるようになるという構造が非常に腑に落ちました。日頃からの何気ないやりとりが、1on1という“本番の場”での信頼に直結している。そう思えば、日常の会話の重みが変わって感じられます。

雑談=遊びではなく仕事の道具になると知った

私はこれまで、雑談という言葉に対して“余白”とか“遊び”といったイメージを持っていて、あまりビジネスに役立つものだとは思っていませんでした。どちらかというと、効率を求める性格なので、雑談に時間をかけるのは少しもったいないとすら感じていたんです。

そんな自分の考えを大きく変えたのがこの本でした。雑談を「武器として使える」とまで言い切るその視点は、かなり衝撃的でした。単なる雰囲気作りではなく、相手との関係構築や、情報の引き出し、意思の共有にまでつながる——そのような雑談の在り方を読んで、思わず背筋が伸びました。

さらに、ビジネスの中で「何を話すべきではないか」というテーマまで扱われているのがありがたかったです。雑談とはいえ、話題の選び方には戦略があり、慎重さも求められる。このバランス感覚を意識することで、自分の会話も少しずつ変わってきた気がします。今では、雑談を業務の一環と考え、意識的に向き合うようになりました。

心理的安全性の構築にも役立つと確信

私はチームマネジメントに関わっており、以前から「心理的安全性」という言葉の重要性を感じていました。会議で自由に発言できる空気を作ったり、誰もが安心してフィードバックを出し合える文化をどう築くか——そんな課題と常に向き合ってきました。

この本を読んで驚いたのは、そうした心理的安全性の土台として、“雑談”が極めて重要だという点です。特に社内の雑談が生産性やチームの連携に与える影響について、エビデンスも交えて丁寧に解説されていたのが印象的でした。雑談が多い職場ほど、互いの理解が深まり、誤解や衝突も起きにくくなるという構図には強く納得しました。

また、日頃の何気ない会話が、上司と部下の関係を左右することも再確認しました。1on1やチームミーティングの際にも、あえて“雑談の時間”を取り入れることで、その後の本題の進み方がスムーズになる。雑談は単なるムード作りではなく、信頼の積み上げそのものなんですね。

本書を読んで以降、私自身も会議前後の雑談に対する姿勢が変わりました。心理的安全性という言葉が、抽象的な理想ではなく、具体的な会話の積み重ねで実現できると気づけたのは大きな収穫でした。

異文化理解が雑談力向上に直結する内容

私は海外とのやり取りが多い職場で働いています。言葉の壁以上に、“会話の空気感”に違和感を覚えることがありました。たとえば、日本では遠回しに伝えるのが美徳とされるのに対して、欧米では率直に言い合う文化があります。その違いをどう乗り越えるか、ずっと悩みの種でした。

そんな中で本書が教えてくれたのは、「雑談」こそが異文化理解の入り口であり、その国や地域の価値観を知る手がかりになるということでした。欧米のビジネスマンが準備をして雑談に臨む姿勢や、「無条件の肯定的関心」を持って相手に接するというスタンスは、非常に示唆に富んでいます。

また、日本の「ハイコンテクスト文化」と、欧米の「ローコンテクスト文化」の違いを踏まえたコミュニケーション戦略も紹介されており、自分の中で腑に落ちる部分が多かったです。ただ言葉を交わすのではなく、どのように理解を深め、信頼を築くか。その手段として雑談が機能するという視点は、国際的な仕事をする上で欠かせないものだと感じました。

今では、相手の文化的背景を意識しながら雑談のきっかけを考えるようになり、以前よりも会話の深まりを感じられるようになっています。本書は、言語を超えて“対話力”を育てるヒントに満ちた一冊でした。

まとめ

雑談を単なる“ムダ話”として見過ごしてきた方にとって、本書はまさに“マインドセットの刷新”となる一冊です。読了後には、「会話の捉え方」から「対話の設計」まで、多くの実用的かつ戦略的な気づきが得られるでしょう。

最後に、この本を通じてどのような価値が得られ、次にどのようなアクションを取るべきかを整理しておきます。

- この本を読んで得られるメリット

- 読後の次のステップ

- 総括

それぞれの視点から、雑談の価値と実践的な活かし方を丁寧に見ていきましょう。

この本を読んで得られるメリット

以下に、本書を通じて得られる代表的な効果を5つの視点から紹介します。

雑談への苦手意識が消える

多くの人が「話す内容がない」「沈黙が怖い」といった不安を抱えていますが、本書はその不安の正体を明らかにし、「何を話すか」ではなく「何のために話すか」を軸にすれば、自然と会話が生まれることを教えてくれます。雑談は話術よりも“構造”と“意図”で設計するものだという視点は、会話に苦手意識を持つすべての人にとって画期的です。

信頼を築くコミュニケーションが身につく

雑談の本質は“共感”と“安心感”の積み重ねにあります。本書では、Googleのようなグローバル企業で使われている「心理的安全性」の理論をベースに、相手が安心して話せる空気をどう作るか、信頼構築のプロセスをどのように雑談に組み込むかを、具体的に解説しています。これにより、1on1やチーム内の人間関係が格段に改善されます。

会話の設計力が高まる

雑談は成り行きではなく「問いを軸に構成する」もの。本書では、相手の感情や意欲を引き出す質問の投げかけ方、会話の中で意図的に“次のアクション”を導く技術が示されています。つまり、雑談とは“設計された対話”であり、無意識のうちに生産性や創造性を高める設計図になり得るのです。

グローバル水準の会話スキルが理解できる

Googleをはじめとする外資系企業では、雑談は「small talk」ではなく「dialogue(対話)」として機能しています。そこでは、表面的な話題よりも、「意思決定を促す」「共通の問題を見つける」といった明確な目的が会話に込められます。本書では、その構造とマインドセットを平易な言葉で解説し、読者が国際的な場でも通用する思考と振る舞いを身につけられるよう導いてくれます。

雑談を成果につなげる“武器”として使えるようになる

日本では軽んじられがちな雑談ですが、本書を通じて、その戦略的な使い方を習得すれば、ビジネスのあらゆる場面で“信頼と結果を生む触媒”として機能させることが可能になります。社内コミュニケーションはもちろん、商談やプレゼンの前後、1on1、部下指導、他部署との連携といったシーンで、雑談がもたらす“無形の力”に気づくことでしょう。

読後の次のステップ

本書を読み終えた後、頭では「雑談が大切だ」と理解できても、実際に行動に移すのは難しいと感じるかもしれません。そこで重要になるのが、「小さく試して、日常に組み込んでいく」ことです。雑談力は、知識ではなく“習慣”によって磨かれます。ここでは、無理なく実践に落とし込むための具体的なステップを紹介します。

step

1会話の前に「意図」を決める

雑談を始める前に、まずは「今日は相手から何を知りたいのか?」「どんな関係を築きたいのか?」という問いを自分に投げかけてみましょう。目的をもって会話に臨むだけで、自然と質問の質や話す内容が変わります。たとえば、部下との会話であれば、「最近の業務への満足度を知る」という目的を意識するだけで、具体的かつ本音を引き出すやり取りが可能になります。

step

2日常の「1on1」や雑談の時間を意図的に増やす

本書で何度も強調されるのが、「雑談は自然発生を待っていても起こらない」という点です。特にリモートワークが常態化した現代では、意図的に雑談の時間を設計する必要があります。たとえば、会議の冒頭5分間をフリートークに充てたり、週に1回の「コーヒーチャット」を提案してみたり、仕組みとして雑談の場をつくることが、対話文化の第一歩になります。

step

3自己開示の“温度”をコントロールする

信頼関係を築くうえで、自己開示はとても有効ですが、最初から深すぎる話題に踏み込むと逆効果になることもあります。読後は、まず「ちょっと疲れてたんです」「昨日こういうことがあって」といった軽めの感情やエピソードから共有することを意識してみてください。そうすることで、相手も自分を開きやすくなり、対等で安心できる関係が生まれていきます。

step

4雑談の「型」をいくつかストックしておく

会話が苦手な人にとって、準備ゼロで雑談に臨むのは大きなハードルです。本書に出てくるフレーズや問いかけを、自分の中でいくつか「型」として持っておくと安心です。「最近、どんなことにワクワクしてますか?」「この1週間でちょっと気になったことって何かあります?」といった問いは、相手の思考や感情に自然にアクセスできる汎用性の高い入口になります。

step

5実践を振り返る“内省の時間”をつくる

雑談の上達に欠かせないのが、実践のあとの振り返りです。「今日は何を目的に話しかけたか」「相手はどう反応したか」「次はどんな言葉を使えばいいか」といった内省を習慣化することで、雑談は確実に自分の武器へと進化します。ビジネスのPDCAサイクルと同じく、雑談にも“目的→実践→振り返り”の流れを意識することが大切です。

総括

本書『世界の一流は「雑談」で何を話しているのか』は、私たちが何気なく交わしてきた「雑談」を、まったく新しい視点から捉え直す一冊です。日本における雑談は、あいさつ代わりの天気の話や無難な世間話が主流であり、それが“潤滑油”として機能してきたのは確かです。しかし著者ピョートル・フェリクス・グジバチは、それでは不十分だと明言します。本書が提案するのは、「雑談は成果を出すための戦略的対話である」という考え方です。

Googleなどのグローバル企業では、雑談は単なる“つなぎ”ではありません。目的を持って相手と対話し、そこから関係性やアイデア、アクションが生まれることを期待された“創造的な時間”です。著者が紹介する「5つの意図(確認・伝達・取得・構築・決定)」に基づいた会話の設計は、単なるテクニックではなく、“成果を生む対話”そのものなのです。

特筆すべきは、本書が雑談を「おしゃべり上手の才能」とは位置づけていない点です。むしろ、雑談とは設計できるスキルであり、問いの質、共感の姿勢、話の聞き方といった“地に足のついた行動”で構成されるものだと強調しています。これは、話すことに苦手意識のある人でも、再現可能な技術だということを意味します。

また、本書ではグローバルな視点から、雑談が心理的安全性をつくり、組織の生産性を高め、ひいては一人ひとりのキャリアや評価にも好影響を与えることが説かれています。これはマネジャー層はもちろん、若手ビジネスパーソンやリーダー候補にとっても重要なヒントとなるでしょう。

本書の価値は、単に「会話がうまくなる」ことではありません。

それ以上に、雑談という行為に戦略的意図を持ち、「聞く力」「問いかける力」「信頼を築く力」といった本質的なコミュニケーションスキルを育むことにあります。

つまりこれは、日常的な雑談の延長線上に、成果・信頼・成長を見出せるようになる実践書なのです。

ビジネスに関するおすすめ書籍

ビジネス本に関するおすすめ書籍です。

本の「内容・感想」を紹介しています。

- 新しい知識やスキルが身に付く、おすすめのビジネス書 !人気ランキング

- 世界の一流は「雑談」で何を話しているのか

- 人望が集まる人の考え方

- 実行力 結果を出す「仕組み」の作りかた

- ビジネスフレームワークの教科書 アイデア創出・市場分析・企画提案・改善の手法 55

- 解像度を上げる――曖昧な思考を明晰にする「深さ・広さ・構造・時間」の4視点と行動法

- 苦しかったときの話をしようか ビジネスマンの父が我が子のために書きためた「働くことの本質」

- 頭のいい人が話す前に考えていること

- タピオカ屋はどこへいったのか? 商売の始め方と儲け方がわかるビジネスのカラクリ

- サクッとわかる ビジネス教養 行動経済学

- THINK BIGGER 「最高の発想」を生む方法

- エッセンシャル思考 最少の時間で成果を最大にする

- プロフェッショナルマネジャー

- ネガティブフィードバック 「言いにくいこと」を相手にきちんと伝える技術