「面白い話をしたいけれど、どうしても盛り上がらない」「オチがないとダメなんじゃないか?」——そんな悩みを抱く人は多いでしょう。

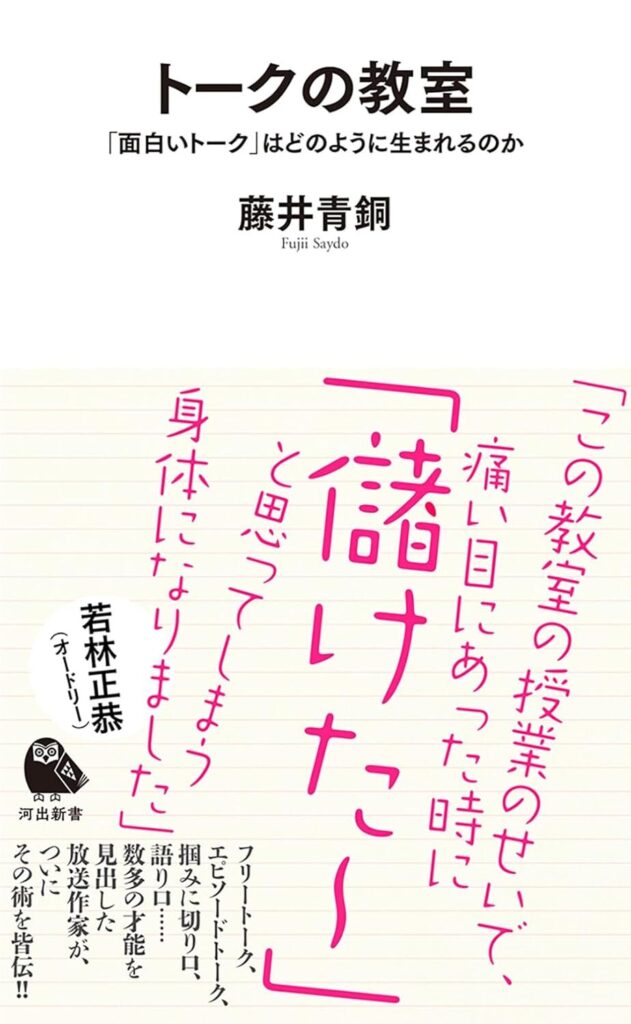

書籍『トークの教室: 「面白いトーク」はどのように生まれるのか』は、芸人やアイドルからビジネスパーソンまで、数多くの話し手を支えてきた放送作家・藤井青銅が、40年以上にわたる現場経験から編み出したトーク術を体系化した一冊です。

本書の特徴は「トークは技術である」という前提を持ちつつも、笑いを取ることだけを目的にしていない点にあります。

オードリー若林正恭が推薦するように、痛い経験さえ「儲けた」と感じられるようになる発想の転換や、「オチに縛られない自由な話し方」「心の動きを切り口にする方法」など、日常会話から舞台のトークまで幅広く役立つ考え方が詰まっています。

就活の面接や営業プレゼン、SNSでの発信、さらには友人との雑談に至るまで、「どうすれば相手に届き、自分らしい話ができるのか」を知りたい人にとって、本書は頼もしいガイドとなるでしょう。

会話がつまらないと感じていた人も、自分の「ニン」(個性やキャラ)に合った語り口を見つけることで、誰でも「聞きたくなるトーク」ができるようになるのです。

合わせて読みたい記事

-

-

おもしろい話し方が出来るようになるおすすめの本 8選!人気ランキング【2026年】

人前で話すとき、「もっと笑いをとりたい」「相手を惹きつけたい」と思ったことはありませんか? 会話が盛り上がる人には、ちょっとしたユーモアのスパイスや話の組み立て方にコツがあります。実はそれらは、生まれ ...

続きを見る

書籍『トークの教室: 「面白いトーク」はどのように生まれるのか』の書評

本書の魅力を正しく理解するためには、いくつかの視点から切り分けて見ることが重要です。

特に以下の観点に注目することで、この一冊がどのような価値を持ち、なぜ多くの読者に支持されているのかが浮き彫りになります。

- 著者:藤井 青銅のプロフィール

- 本書の要約

- 本書の目的

- 人気の理由と魅力

これらを順番に見ていくと、本書の背景にある思想や著者の経験が立体的に理解できるようになります。

単なる「話し方ハウツー本」ではなく、40年以上の現場知を体系化した稀有な教科書であることが、次第に明らかになっていくでしょう。

著者:藤井 青銅のプロフィール

藤井青銅氏は、作家・脚本家・放送作家としてマルチに活躍してきた人物です。作家としては小説やエッセイを発表し、脚本家としてはテレビやラジオのドラマを手がけています。そして放送作家としては、数多くの芸人やタレントのラジオ番組やバラエティ番組に携わり、彼らの「トーク力」を裏から支えてきました。

特にラジオの現場での経験は豊富で、『オードリーのオールナイトニッポン』では、若林正恭や春日俊彰とともに番組を育て続け、芸人としての成長を間近で見守ってきました。芸人に限らず、アイドルや役者、さらには新人タレントまで、幅広いジャンルの表現者に寄り添いながら、トークを武器にする方法を模索してきたのです。

放送作家という仕事は表に名前が出ることが少なく、一般的には分かりづらい存在ですが、藤井氏は「台本を書く人」以上の役割を担ってきました。本人も述べている通り、時に緻密な台本を作り、時に軽い進行表だけを渡し、またある時は「雑談の壁打ち相手」として出演者の頭の中を整理する役目を果たします。彼のキャリアは「喋りを支える裏方の知恵袋」と表現するのがふさわしいでしょう。

放送作家は「出演者が自然に喋れる環境を設計するプロ」。

藤井氏のキャリアは、まさにその“舞台裏の魔術”を体現しています。

本書の要約

『トークの教室』は、話すことに悩む人々へ向けて「面白さの正体」を明らかにした一冊です。著者は、トークを成り立たせる要素を「切り口」と「語り口」という二つの軸で説明します。切り口とは題材をどう切り取るかという視点であり、同じ出来事でも「旅程を語る」「失敗談に絞る」「心情の変化に焦点を当てる」など、角度次第でまったく別の話に変わります。そして語り口とは、その題材を聞き手に伝える際の工夫で、声のトーンや言葉選び、臨場感の出し方などが含まれます。

本書で特に印象的なのは「オチは必ずしも必要ない」という考え方です。多くの人が「最後に笑いを取ること」が面白いトークの条件だと誤解していますが、著者はむしろ「途中に楽しさや意外性があれば十分」と説きます。この考え方は、オチが作れずに会話に苦手意識を持つ人に大きな救いを与えるものでしょう。

さらに「つまらない話には理由がある」として、典型的な失敗例も示されています。話が長すぎる、あちこちに飛ぶ、専門用語が多い、自慢話ばかりするなど、日常で誰もが見聞きするような例を具体的に挙げ、それをどう改善すればよいかを解説しています。つまりこの本は、話を面白くするための方法と同時に、話をつまらなくしてしまう落とし穴を避けるための注意点まで教えてくれる構成になっています。

藤井氏は“トークの成功例”と“失敗例”の両面を並行して提示しています。

これは放送作家として数多くの現場で検証を繰り返してきたからこそできるアプローチです。

本書の目的

この本の目的は、プロの芸人やタレントだけでなく、誰もが日常で「話していて楽しい人」になれるよう導くことにあります。従来のトーク本が「交渉術」や「プレゼン術」に偏っていたのに対し、本書はもっと普遍的で、「日常会話で面白いと思われたい」「SNSで発信をうまくしたい」「面接で自分を印象づけたい」といった多様なシーンに対応しています。

著者が強調するのは「無理にキャラクターを作る必要はない」という点です。作られたイメージや背伸びは長続きせず、むしろ会話を不自然にしてしまうからです。その代わりに大切なのは、出来事をどう捉えたかという自分の「心の動き」に注目すること。たとえば、旅行先で見た景色を語るよりも「そこで自分がどんな気持ちになったか」を語るほうが、聞き手の共感を呼びやすいのです。

したがって本書の目的は、「人を笑わせる技術」を教えることではなく、「自分らしい話の仕方」を見つけさせることにあります。そのため芸人志望者にとっても役立ちますが、むしろ日常で会話に悩む一般の人々こそ大きな恩恵を受けられる内容になっています。

本書の根幹は“人間理解”にあります。

出来事そのものよりも感情に焦点を当てるアプローチは、心理学やストーリーテリングの理論とも通じる部分があるのです。

人気の理由と魅力

『トークの教室』が多くの読者に支持されているのは、著者の実績、内容の具体性、そして応用の広さという三つの要素が揃っているからです。

まず第一に、著者の信頼性です。藤井青銅氏は、人気番組『オードリーのオールナイトニッポン』をはじめ、数多くの番組で出演者のトークを支えてきました。その実績は業界でも広く知られており、オードリー若林正恭氏が推薦コメントを寄せたことでも分かるように、現場のプロから高く評価されています。裏方でありながら表舞台に影響を与え続けてきた人物だからこそ、その言葉には説得力があるのです。

次に、内容の具体性です。本書では、理論だけでなく芸人やタレントとのエピソード、実際の番組での工夫、落語や腹話術から学んだ要素など、現場感覚にあふれた例がふんだんに紹介されています。読者は「単なるノウハウ本」ではなく、「生きた実践書」として読むことができます。文章の中に現場の空気や実際のやりとりが感じられるため、理解しやすいのも魅力です。

さらに、この本は芸人志望者に限らず、一般人の生活や仕事に直結する内容になっている点が大きな強みです。SNSでの発信力を高めたい人、就職活動で自己PRに苦戦している学生、会議や営業で説得力を持ちたいビジネスパーソンなど、幅広い層に応用できるように設計されています。「失敗をしてもそれをネタに変えられる」という考え方は、読者に安心感を与え、挑戦へのハードルを下げてくれるでしょう。

本書の魅力は「プロの裏ワザを日常に活かせるように翻訳していること」。

専門的でありながら実用的だからこそ、多くの人が価値を感じるのです。

本の内容(目次)

本書はトークを「呪縛からの解放」から始め、「構造」「反面教師」「切り口」「語り口」「ニン」「居場所」へと段階的に掘り下げていきます。

章立てを順に追うことで、著者がどのように「面白さ」を体系化しているのかが見えてきます。

- 第1章 「面白いトーク」という呪縛

- 第2章 トークの構造

- 第3章 「つまらない」にはワケがある

- 第4章 トークの「切り口」

- 第5章 トークの「語り口」

- 第6章 「ニン」に合うトークとは?

- 第7章 トークの居場所

では、それぞれの章を詳しく見ていきましょう。

第1章 「面白いトーク」という呪縛

この章では、多くの人が無意識のうちに「面白いトークとは笑いを取ること」と思い込み、オチを用意しなければならないと自らを縛ってしまっている現状が解き明かされています。芸人やラジオパーソナリティだけでなく、一般の人でも「話を盛り上げる=笑わせる」という図式にとらわれがちです。しかし藤井青銅氏は、実際には“途中のやりとり”そのものが面白さの本質であり、オチがなくても成立するのだと指摘しています。

さらに、笑わせようと意識しすぎることは逆に失敗につながりやすいと解説されます。例えば、友人との会話でオチを焦って準備すると、不自然に結末を急いでしまい、むしろ会話が白けてしまうことがあります。そこで著者は「人は誰かの心の動きに惹かれる」という視点を提示し、驚きや共感、ちょっとした感情の変化を共有するだけで十分に面白さが生まれるのだと説いています。

つまり、「面白い=笑いを取ること」という固定観念から解放されることが、この章の大きなメッセージです。会話を楽しむためには、むしろ素直に感じたことを伝える勇気を持つことが重要であり、それが聞き手に安心感や親近感をもたらします。

第2章 トークの構造

ここでは、話の組み立て方が詳しく語られます。単に思いついたことを並べるのではなく、始まりから終わりまでに一つの「流れ」を作ることが、聞き手にとって分かりやすさと安心感を与えます。著者はラジオ番組を例に、日常の些細な出来事でも構造を工夫すれば立派なトークに変わることを説明しています。

ポイントとなるのは「戻ってくる場所をあらかじめ決めておく」ことです。これは話の着地点を設定するという意味で、多少話が脱線しても最終的にそのテーマに戻れば会話が破綻しません。例えば「クリスマス」というテーマで話す場合、途中で食べ物や失敗談に寄り道しても、最後に「やっぱり今年のクリスマスは特別だった」と結べば全体がまとまります。

また、話の冒頭では聞き手を引き込むための「つかみ」が重要です。ここで臨場感や日常性を取り入れることで、相手は自然と耳を傾けます。その後は「巻き込まれ型」のストーリー展開や「夢からさめたような結び」でメリハリをつけることで、聞き手の集中を保てると解説されています。

第3章 「つまらない」にはワケがある

この章では「なぜ人の話が退屈に感じられるのか」という原因が明確に示されます。著者は「話が長い」「一方的に喋る」「難しい言葉を多用する」「自慢や昔話ばかりする」など、12の典型的な失敗パターンを挙げています。こうした「反面教師」の事例は、日常生活でもよく見聞きするものばかりで、読者にとって強い共感を呼ぶ部分です。

ポイントは「情報」そのものがつまらないのではなく、「届け方」に問題があるという点です。同じ出来事でも、視点を工夫したり感情を交えたりするだけで、まったく違った印象を与えることができます。つまり、つまらなさは避けられない宿命ではなく、改善可能な技術的な問題だということです。

この章を読むことで、読者は「やってはいけないこと」を自覚できるようになります。まずは失敗の型を理解し、それを避けるだけで会話の印象は格段に良くなるのです。トーク力を磨く最初の一歩は、面白さを追求することではなく、退屈さを削ぎ落とすことだと分かります。

“つまらない話”の正体は話題ではなく技術です。

反面教師を意識することで、誰でも会話の質を底上げできます。

第4章 トークの「切り口」

この章では「同じ出来事でも、どの視点から話すかによって印象が大きく変わる」という考え方が示されます。たとえば旅行の話ひとつをとっても、行程そのものを語るのか、ハプニングを切り出すのか、あるいは旅を通じて感じた気持ちを中心にするのかで、聞き手の受け取り方は全く異なります。著者はこれを「切り口」と呼び、どんなテーマでも必ず複数の入口があると説きます。

また、落語の「まくら」に触れながら、話を始める前の小さなエピソードが聞き手を惹きつける役割を果たすことも解説しています。単なる出来事の羅列ではなく「心の動き」を起点に話すことで、誰でも独自のトークを生み出せるのです。

読者にとって重要なのは「日常に題材がない」と思い込まないことです。自分が見たこと、聞いたこと、感じたことを切り口さえ工夫すれば、どんな出来事でも立派な話の種になるという発見が、この章の大きな収穫です。

“切り口”はトークのレンズです。

同じ風景もカメラの角度次第で全く違った写真になるように、話も視点の工夫で面白さが変わります。

第5章 トークの「語り口」

この章では、話の内容以上に「どう伝えるか」の重要性が掘り下げられています。イントネーション、言葉の選び方、間の取り方などが、トークの印象を左右します。例えばアナウンサーのように正確で丁寧な発声が必ずしも必要なわけではなく、むしろ少し訛りがあったり、考えながら話す姿が自然さや親しみを生むこともあるのです。

ラジオを例に取ると、聞き手はパーソナリティの声を「自分だけに話しかけられている」と感じることで強い親近感を覚えます。そのため「あなたに喋る」意識や「電話しているつもりで話す」といった工夫が効果的です。また、言葉のチョイスひとつで臨場感や熱量が変わり、同じ出来事でもぐっと引き込む力が増すと解説されています。

さらに、トークを膨らませるための構成法として「その理由」「その前後」「その思い出」といった展開パターンが紹介されています。これらを意識すると話に深みが出て、ただのエピソード報告が「物語」として聞き手に届くようになるのです。

第6章 「ニン」に合うトークとは?

ここでは「ニン」という独自の概念が紹介されます。「ニン」とは、その人の持つ性格や雰囲気、外見、声、年齢、キャリアなどを含んだ総合的な個性を指す言葉です。著者は、どんなに優れたトーク術でも「ニン」に合わない話し方をすれば違和感が生まれ、相手に届かないと説いています。

たとえば同じ恋愛エピソードでも、若手芸人が話すのと、ベテラン俳優が語るのとでは印象がまったく違います。重要なのは「自分の属性にフィットするネタを選ぶこと」であり、パブリックイメージとセルフイメージのズレをどう扱うかがポイントになります。

つまり「ニン」は一種の座標軸のようなもので、話の題材や切り口を選ぶ際の指針になるのです。自分を理解し、自分にしかできない話を見つけることが、トークの成功への近道だと解説されています。

社会学では「役割期待」という概念があり、人は置かれた立場や周囲の認識に応じて話し方を変える傾向があります。

「ニン」はまさにその期待と自己像のバランスに近いものです。

第7章 トークの居場所

最終章では、話が生まれる場の重要性が語られます。大勢の前でのスピーチと、仲間内での雑談とでは求められるトークのあり方が違います。つまり「どこで誰に話すか」によって、同じエピソードでも受け取られ方が変わるのです。

著者は、自分の個性を強調しすぎず、聞き手との共感や共有を意識することが大切だと述べています。たとえマイナスの出来事でも、それを笑いや学びに転換できれば会話は豊かになります。

結論として、トークは「技術」だけで成立するものではなく、自分の生活や体験をどう捉え、どう表現するかに根ざしていると強調されています。場を意識し、相手と関係性を築きながら話すことで、言葉はただの情報伝達を超えて人を動かす力を持つのです。

コミュニケーション論では「コンテクスト依存性」が重視され、同じメッセージでも場面や関係性によって解釈が変わることが指摘されています。

トークの居場所を意識することは、そのまま対人影響力を高めることにつながります。

対象読者

本書は「面白いトークを身につけたい」と考える幅広い層に向けて書かれています。芸人や放送作家のためだけではなく、日常生活やビジネスシーンなど、あらゆる状況で役立つヒントが詰まっているのが大きな特徴です。

具体的には、次のような読者にとって強く響く内容になっています。

- SNSや日常会話で「面白い人」と思われたい一般読者

- 芸人やタレントを目指す人

- 就活や面接で自己PRに悩む学生

- 営業やプレゼンで人前に立つビジネスパーソン

- トークの壁打ち・構成術を学びたい放送作家志望者

このように多彩な層を対象としているため、「話が面白くない」と感じている人から、「もっと人を引き込む力を高めたい」と考えている人まで幅広く役立つ内容です。

それぞれの読者像に合わせた実用的な活用法を、以下で順に紹介していきます。

SNSや日常会話で「面白い人」と思われたい一般読者

普段の雑談やSNSの投稿で「面白い」と思われたい人にとって、本書は強い味方になります。なぜなら、本書は「笑わせること」だけに焦点を当てるのではなく、話の途中経過や感情の動きに注目する方法を提示しているからです。つまり、ちょっとした出来事でも切り口を工夫するだけで、人を引き込む話に変わることを教えてくれます。これは「特別なオチがないと面白くならない」という思い込みを取り払ってくれる点で、一般の人にこそ役立つ内容です。

また、SNSや日常会話の中では「短くても印象に残る」話し方が求められます。本書にある「つかみ」「巻き込み型」「臨場感」のコツは、そのままSNSの投稿や会話にも応用でき、読む人や聞く人に「もっと知りたい」と思わせる力を養えます。こうした実践的なテクニックは、話し下手だと感じている人に自信を与えるはずです。

トークの核心は「笑い」ではなく「共感の引き出し」です。

心理学的には、人は自分が共感できる体験や感情に触れると、その話を「面白い」と評価しやすいのです。

芸人やタレントを目指す人

プロの表現者を志す人にとって「面白いトーク」は武器であり、生き残るための必須スキルです。本書は芸人やアイドルへの長年の指導経験をもとに、舞台や番組で活用できるトーク術を整理しています。特に「フリートークの呪縛を解く」「語り口を自分のキャラクターに合わせる」など、プロの現場で役立つ知見が豊富です。

さらに「ニン(自分の個性や属性)」をどう理解し、どう武器にするかというテーマは、タレントを目指す人にとって核心的です。無理にキャラを作るのではなく、自分の年齢や声質、立ち位置をトークに落とし込むことで自然な魅力が引き出されます。

芸人にとっての「ニン」は、漫才の相方関係や番組での立ち位置を決める基盤。

自覚できれば、ネタもトークも格段に強くなります。

就活や面接で自己PRに悩む学生

就活の場で「自分をどう表現するか」に悩む学生にとっても、この本は実践的なヒントが満載です。本書が説く「心の動きを切り口にする」技術は、面接の自己PRにそのまま応用できます。ただ成果を並べるのではなく、経験の中で何を感じ、どう成長したのかを語ることで、面接官の記憶に残るエピソードに変わるのです。

また、面接は時間が限られているため、要点をまとめながらも人間味を伝える力が求められます。本書では「要約を先に言う」「話が長い」という失敗パターンも紹介されており、学生が陥りがちな落とし穴を避けることができます。そのため「緊張して話がまとまらない」という悩みを抱える人にとって、構成力を身につける最良の教材になるでしょう。

面接で効果的なのは「事実+感情」の組み合わせです。

心理学では「ナラティブ効果」と呼ばれ、単なるデータよりも物語的に語られた情報の方が強く記憶されるとされています。

営業やプレゼンで人前に立つビジネスパーソン

営業やプレゼンの場面では、論理的な説明だけでは相手の心を動かせません。本書にある「巻き込み型」「臨場感」「ストーリー性」を意識した話し方は、ビジネスの場で非常に有効です。例えば、数字の説明を淡々とするのではなく、その背景にあるエピソードや体験を交えて話すことで、聞き手に強い印象を残せます。

さらに、失敗やトラブルさえも「ネタ」にして伝えることで、話し手の人間味が増し、相手との信頼関係を築きやすくなります。本書は「ネガティブをプラスに転じる」発想を提示しており、これにより営業の現場や社内発表での緊張感をやわらげ、より自然体で伝えられる力が養われます。

ビジネスコミュニケーションでは「ロジック+ストーリー」が鍵です。

脳科学の研究でも、人はデータだけでは動かず、物語を伴った情報の方が意思決定に直結しやすいことが示されています。

トークの壁打ち・構成術を学びたい放送作家志望者

放送作家を志す人にとっても、この本は極めて実践的な指南書となります。放送作家の役割は、芸人やタレントのトークを陰で支え、膨らませることです。本書に描かれている「壁打ち」の方法は、作家がどのように話し手のアイデアを引き出し、構成を補強していくのかを具体的に示しています。

また、藤井青銅氏自身が「放送作家は不思議な仕事だ」と語るように、台本を書く場合もあれば、雑談のような会話で方向性を整えるだけの場合もあります。その多様な現場対応の知恵がまとめられているため、放送作家を目指す人にとっては業界のリアルな学びが得られる点が大きな魅力です。

放送作家は「裏方の演出家」といえます。

話の流れを設計しながらも、話し手が自然に輝くように導くのが使命であり、そのバランス感覚こそがプロとアマを分ける要素です。

本の感想・レビュー

心の動きに注目する発想法

この本でまず惹かれたのは、出来事そのものではなく「心がどう揺れたか」を切り口に話すという考え方でした。今までは、面白い体験や珍しい出来事がなければ人に話せないと思っていたのですが、実は日常の中にある小さな感情の変化こそが、最も人の心に届くのだと教えられました。笑いを取ることだけが目的ではなく、共感を生むことがトークの本質だという視点がとても新鮮でした。

また、この発想を知ってからは自分の普段の会話を振り返るようになりました。たとえば何気ない一日の中で感じた「少し不安だった」「ちょっと嬉しかった」という気持ちも、きちんと表現すれば立派なトークになるのだと考えられるようになったのです。これは「面白い人」にならなくては、と焦っていた自分にとって大きな救いになりました。

読後は、会話を「ネタ探し」ではなく「心の揺れ探し」として見るようになり、人とのコミュニケーションが少しずつ楽しくなってきました。聞き手にとっては事実よりも感情が響く、という当たり前のことに気づかせてもらえたのは、まさに目から鱗でした。

トークの賞味期限という視点

読んでいて強く印象に残ったのが、「トークにも鮮度がある」という考えでした。時間が経ちすぎたエピソードは、いくら面白くても聞き手にとって新鮮さを欠いてしまう。この言葉は、自分の会話スタイルを見直すきっかけになりました。

これまで私は同じ出来事を何度も繰り返し話してしまう癖がありました。ところが本書を通じて、それでは相手にとっては「古い話を何度もされている」印象になりかねないと気づいたのです。逆に「いま感じたこと」「最近あったこと」をすぐに共有することで、相手にとってもリアルで魅力的なトークになるという発見は大きな学びでした。

読後は、自分の中で「新しい話題をストックしておこう」という意識が自然と芽生えました。それは大げさな事件や面白い失敗談でなくてもよく、むしろ日常の中の新鮮な気づきを取り上げる方が効果的だとわかったのです。このシンプルな考え方ひとつで、会話の空気がぐっと変わることを実感しました。

自分らしさを大切にできる本

この本を読んでいて、一番安心できたのは「無理にキャラクターを作らなくていい」というメッセージでした。人前で話すときに、面白い人を演じようと必死になった経験がありましたが、それはどこか空回りしているように感じていました。藤井さんの言葉を通じて、自分のままでも十分に魅力的なトークができるのだと気づけたのは本当に大きな収穫でした。

特に「心の動きを見せれば、それだけでトークになる」という考え方は、自分にとって大きな安心材料になりました。無理に笑いを取りに行かなくても、素直に自分の気持ちを言葉にすれば、それは聞き手にとって価値のある話になる。こう思えるようになったことで、人前で話すことへのハードルがぐっと下がりました。

自分を作り込むのではなく、そのままを出していく。その方が自然で聞き手にも届きやすい。この本は、話し方だけでなく、自分の姿勢そのものを見直すきっかけを与えてくれる存在になりました。

読んでいると話したくなる衝動が湧く

本書を読み進めるうちに、不思議と「自分も話してみたい」という気持ちが強くなってきました。内容そのものが具体的でわかりやすいのに加え、読んでいる最中に自分の体験や出来事が頭に浮かびやすい構成になっているのです。気づけば、ページをめくりながら「あの時の話はこう言えば伝わるかも」と考えている自分がいました。

さらに、藤井さんが実際に芸人やアイドルと関わってきたリアルな場面を紹介してくれるため、ただ理論を学ぶだけでなく「トークが生まれる現場の熱量」を感じられます。その臨場感が、読んでいる人の心を自然に動かすのだと思いました。

本を閉じた瞬間に「誰かに話したい!」と思える本はそう多くありません。この感覚を味わえたこと自体が、本書の大きな価値なのだと実感しました。

声や年齢も「ニン」に含まれる納得感

「ニン」という概念に触れたとき、深い納得を覚えました。これまで私は、トークの良し悪しは内容にかかっているとばかり思っていたのですが、実際には話し手の声や年齢、雰囲気までも含めた「総合的な印象」が重要なのだという指摘は非常に説得力がありました。

自分の声や年齢は変えられないものですが、それをマイナスに捉える必要はない、と本書は教えてくれます。むしろ、それらを含めた「自分らしさ」がトークに独自性を与える。これは、自分を他人と比べて落ち込むことが多かった私にとって、大きな安心をもたらしてくれる言葉でした。

読後は「自分だからこそ語れる雰囲気」というものを意識するようになり、以前よりも自然体で話せるようになりました。声や年齢すらも含めてトークの一部になるという発想は、この本から得られた大切な気づきのひとつです。

読後にすぐ実践したくなる実用性

この本を読み終えて最初に感じたのは、「すぐに試してみたい」という衝動でした。抽象的な理論や難解な言葉で飾られていないので、読み進めながら自分の会話に当てはめやすいのです。特に、トークの構成や「つかみ」の工夫についての説明は、そのまま明日の会話から使えると感じました。

さらに印象的だったのは、著者が長年現場で培った経験をそのまま示してくれている点です。机上の空論ではなく、芸人やタレントが実際に使ってきた方法をわかりやすく紹介しているので、説得力が抜群でした。理論と実践の間にギャップがないことが、この本の大きな魅力だと思います。

実用的でありながら、読者の背中を軽く押してくれる優しさがあるのも特徴です。難しく考えずに「まずはやってみる」ことの大切さを自然に理解できるため、読後すぐにでも日常会話に取り入れたくなるのです。

日常のトークを鍛える新しいジャンル本

私はこれまで「話し方の本」と聞くと、ビジネスプレゼンや交渉術といったものを想像していました。ところが、この本はもっと身近で、日常の雑談そのものを磨くという新しい切り口で書かれているのが新鮮でした。生活に直結する会話に焦点を当てている点が、ほかの本にはない魅力だと感じます。

特に、何気ない日常の出来事をどう切り取るか、どう聞き手に伝えるかといった細やかな工夫に触れることで、「自分もすぐにできそうだ」と思えるようになりました。大げさな成功体験や派手なエピソードを必要としないところに安心感があります。

この本は、特別な場面だけでなく、友人や同僚とのちょっとした会話の質を高めるための「日常トレーニング本」として読むことができます。新しいジャンルを切り拓いているような感覚を味わえる一冊でした。

トークの悩みを軽くしてくれる安心感

人前で話すことに苦手意識を持っている自分にとって、この本はまるで肩の力を抜かせてくれる存在でした。「オチがなくてもいい」「上手く話そうと背伸びしなくていい」という言葉は、これまで自分を縛っていたプレッシャーを和らげてくれました。

読み進めるうちに、「失敗してもそれをどう受け止めるかで面白さは生まれる」という考え方に出会い、気持ちが楽になりました。特に著者が伝える、話の途中に価値があるという視点は、会話に対する恐怖を和らげてくれるものでした。

結果として、完璧を目指す必要がないと知るだけで、話すことに対する構えが変わりました。この安心感こそが、本書が与えてくれる一番のプレゼントだと思います。

まとめ

ここまで紹介してきた本書の魅力を整理し、記事の最後に振り返っておきましょう。

以下のポイントを押さえることで、読後に得られる学びや行動のヒントがさらに明確になるはずです。

- この本を読んで得られるメリット

- 読後の次のステップ

- 総括

それぞれの視点を知ることで、読者が自分に合った形で実践へとつなげやすくなります。では一つずつ見ていきましょう。

この本を読んで得られるメリット

ここでは特に大きな収穫となる5つのメリットを紹介します。

自然体で話すことの大切さに気づける

本書では「オチがなくてもいい」「キャラを作る必要はない」と繰り返し説かれています。従来、多くの人が「話を盛らないといけない」「笑わせないと意味がない」と思い込んでいましたが、藤井青銅氏はそうした固定観念を外してくれます。自分らしい視点や体験を自然に語ることこそが、人を惹きつける第一歩だと理解できるのです。

会話を構造的に組み立てる技術が学べる

トークは単なる雑談ではなく、一種の「構成」を持つものだと本書は教えます。「つかみ」から始まり、エピソードを広げて臨場感を生み出し、最後にスッと余韻を残す。この流れを意識することで、普段の話もぐっと聞きやすくなります。台本の有無に関わらず、聴き手が迷子にならないような道筋をつくる力を養えるのが大きな利点です。

つまらなさの原因を分析し改善できる

人前で話すと「なんだか退屈」と言われることがありますが、その原因は必ずしも話の内容だけにあるわけではありません。本書では「話が長い」「テーマが散らかる」「一方的に喋る」といった典型的な失敗パターンを示し、なぜそれがつまらなくなるのかを論理的に解説しています。自分の話し方を客観的に振り返り、改善点を明確にできるのは本書ならではの価値です。

自分の「ニン」を活かした表現ができる

第6章で取り上げられる「ニン」という概念は、芸能の世界で使われる「その人らしさ」を意味する言葉です。外見や声、年齢、経験といった要素を踏まえ、自分に合った話題や語り口を選ぶことで、無理のないトークが生まれると説かれています。これは自己演出に悩む多くの人にとって、大きなヒントとなる考え方です。

コミュニケーションが人間関係や仕事を変える

最後に強調されているのは、トークは単に笑いを取るための技術ではなく、人とつながるための手段だということです。日常会話でのちょっとしたエピソード、就活面接での自己紹介、営業先での雑談など、あらゆる場面で相手に良い印象を与えられるようになります。結果として、人間関係の質や仕事の成果にも大きな変化をもたらすのです。

本書のメリットは、この三要素を誰もが実践できる形で学べる点にあります。

読後の次のステップ

本書を読み終えると、「面白いトーク」の正体や具体的な技術を理解できただけでなく、自分の会話習慣や思考パターンにまで気づきを得られます。しかし、学びを学びのままで終わらせてしまっては意味がありません。

ここからは、実際に日常生活や仕事の場にどう落とし込むかが重要になります。

step

1自分の「ニン」を探る作業を続ける

読後は、自分の外見や声、経験などを踏まえて、どんな話題や語り方が心地よいかを探していく段階に入ります。本書の示す「ニン」は、無理のない自然体のトークを実現するカギです。日記やメモに日常での会話を振り返って記録しておくと、自分の特性に合ったパターンを発見しやすくなります。

step

2小さな舞台で実践を積む

いきなり大勢の前で成果を発揮するのではなく、まずは友人や家族との会話、あるいは小規模な打ち合わせや雑談の場で実践を重ねるのがおすすめです。トークは繰り返すことで磨かれていくスキルなので、失敗も含めて「経験のストック」を増やしていくことが大切です。

step

3他者からフィードバックを得る

自分では気づけないクセや改善点を知るには、他人の意見が不可欠です。本書でも「壁打ちの相手」が重要だと語られているように、誰かに自分の話を聞いてもらい、その感想を率直に受け止めることで、新たな気づきが得られます。これは一人で練習するよりも成長を加速させる手段となります。

step

4新しいステージに挑戦する

基礎が身についてきたら、プレゼンやSNS、あるいはイベントなど「少し緊張する場」に挑戦してみましょう。本書の学びを実際の成果に結びつけるには、自分を試す場を広げることが欠かせません。新しいステージで得た経験は、さらに次のステップを開く原動力となります。

トークは「知識→実践→フィードバック→改善」というサイクルを繰り返すことで磨かれます。

本書を読んだ後の行動が、そのサイクルのスタート地点になるのです。

総括

本書『トークの教室: 「面白いトーク」はどのように生まれるのか』は、単なる会話術や雑談のコツを超えて、トークそのものを「表現活動」としてとらえ直す試みです。放送作家として長年現場に立ち会ってきた藤井青銅氏の視点から語られる内容は、芸人やタレントだけでなく、一般の人々が抱える「会話の悩み」にも応用できる普遍的な知恵が込められています。そのため、読者は本書を通じて「人に伝わる言葉とは何か」という本質的なテーマに触れることができます。

さらに、本書が強調するのは「面白さの多様性」です。人によって話のテンポや題材の選び方は異なり、無理に「笑い」を狙う必要はないと説いています。むしろ、自分の感情の動きや生活の実感を素直に語ることが、最も相手の心を引きつけるという視点は、従来の「オチが必須」とされるトーク術とは一線を画しています。この考え方は、普段の会話にも取り入れやすく、誰もが実践できる実用性を持っています。

また、章ごとに示される具体的な事例や反面教師的な失敗例は、単なる理論書ではなく「伴走してくれる教科書」のような役割を果たしています。読者は「あ、これは自分もやってしまっている」と共感しながら学ぶことができ、同時に「こうすればもっと良くなる」という具体的な改善の糸口を見つけられます。これにより学びが実感を伴い、読後すぐに行動に移せるよう設計されているのです。

この本が読者に伝えたいのは「トークは特別な才能ではなく、誰でも磨けるスキルである」というメッセージです。

人との会話は人生の大部分を占める営みであり、それを少しでも豊かにすることは、生き方そのものを変えることにつながります。

本書を手に取った人は、話し方の技術を得るだけでなく、「自分の言葉に自信を持ち、人とつながる喜び」を再確認できるでしょう。

おもしろい会話が出来るようになるおすすめ書籍です。

本の「内容・感想」を紹介しています。

- おもしろい会話が出来るようになるおすすめの本!人気ランキング

- おもろい話し方 芸人だけが知っているウケる会話の法則

- ユーモアは最強の武器である: スタンフォード大学ビジネススクール人気講義

- ユーモア力 現代社会に絶対必要な能力の鍛え方・磨き方

- お笑い芸人が教える みんなを笑顔にしちゃう話し方

- おもしろい話「すぐできる」コツ

- トークの教室: 「面白いトーク」はどのように生まれるのか

- 1秒で答えをつくる力 お笑い芸人が学ぶ「切り返し」のプロになる48の技術

- 「おもしろい人」の会話の公式 気のきいた一言がパッと出てくる!