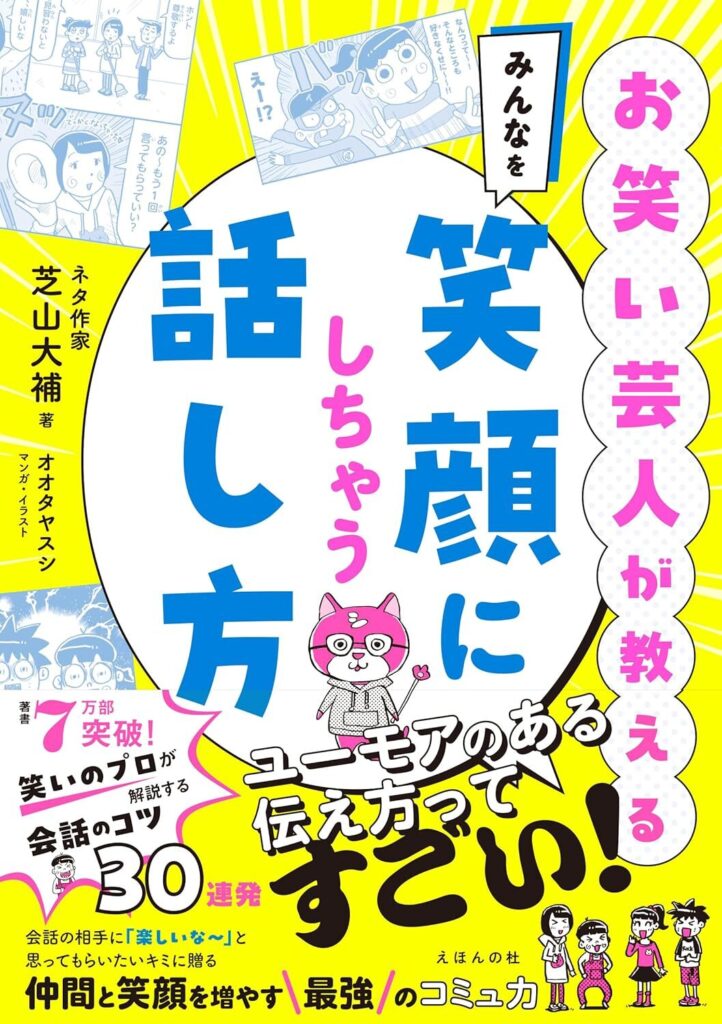

「友達との会話がうまくいかない…」「人見知りで自分の気持ちを伝えるのが苦手…」そんな悩みを抱える子どもたちに向けて、元お笑い芸人でネタ作家の芝山大補さんが贈る一冊が『お笑い芸人が教える みんなを笑顔にしちゃう話し方』です。

芸人が舞台で磨いてきた“人を笑顔にする会話術”を、マンガや図解でわかりやすく紹介し、小・中学生でもすぐに実践できる内容に仕上がっています。

本書は、ただ「面白い話し方」を身につけるための本ではありません。

相手を思いやり、場を明るくし、時にはイヤな言葉から自分を守るための工夫が満載で、「友達に好かれる技術」から「自分の心を守る方法」まで幅広くカバーしています。

会話を通じて周りに笑顔を広げるだけでなく、子どもたち自身が安心して日常を過ごす力を育てることを目的としています。

発売早々から注目を集め、多くの読者に「読んですぐに使える!」と支持されている本書。

親子で楽しみながら学べる実用書であり、教育関係者からも推薦されている一冊です。

会話の楽しさと可能性を再発見し、笑顔であふれる日常を手に入れるために、この本が大きな助けとなるでしょう。

合わせて読みたい記事

-

-

おもしろい話し方が出来るようになるおすすめの本 8選!人気ランキング【2026年】

人前で話すとき、「もっと笑いをとりたい」「相手を惹きつけたい」と思ったことはありませんか? 会話が盛り上がる人には、ちょっとしたユーモアのスパイスや話の組み立て方にコツがあります。実はそれらは、生まれ ...

続きを見る

書籍『お笑い芸人が教える みんなを笑顔にしちゃう話し方』の書評

このセクションでは、本書を多面的に理解するための手がかりを整理していきます。

著者のこれまでの歩みや、本の中身、込められた願い、そして多くの読者から支持されている理由を知ることで、この本が持つ本当の価値が見えてきます。

- 著者:芝山 大補のプロフィール

- 本書の要約

- 本書の目的

- 人気の理由と魅力

それぞれ詳しく見ていきましょう。

著者:芝山 大補のプロフィール

芝山大補氏は1986年兵庫県生まれ。2007年にNSC大阪校へ入学し、芸人として活動を始めました。在学中からネタ作りのセンスを発揮し、2009年と2011年には異なるコンビで「キングオブコント」準決勝に進出するなど、若くして舞台の世界で頭角を現します。しかし彼のキャリアは芸人としての表舞台にとどまらず、2015年からは「ネタ作家」として裏方の道に進みました。以降は300組以上の芸人を支え、ファイナリストやセミファイナリストを多数生み出すなど、その手腕は業界内でも高く評価されています。

彼はまた「笑わせ学」という独自の活動を展開し、お笑いの技術を体系化し、教育や企業研修などさまざまな場で応用してきました。SNSや講演活動を通じて幅広い世代にメッセージを届ける取り組みも積極的に行っています。2022年には初の著書『おもろい話し方 芸人だけが知っているウケる会話の法則』を出版し、7万部突破という大ヒットを記録。その勢いを受けて刊行されたのが本書『お笑い芸人が教える みんなを笑顔にしちゃう話し方』です。

本書の要約

本書は、小・中学生を中心に「誰でもすぐに実践できる会話のコツ」を伝えるために書かれています。全体はマンガと図解を多用した構成になっており、文字だけの本に抵抗がある子どもでも楽しく学べるよう工夫されています。紹介されるテクニックは、学校生活や友人との関わりで直面する具体的な場面に合わせたものです。

例えば、自分の意見を言うときには「みんな」や「人は」ではなく「私は」と主語を自分にすることで、責任ある伝え方ができるようになります。また、人の話を途中でさえぎらずに最後まで聞くことは、相手への尊重を示す基本的なマナーです。さらに、褒められたら素直に喜ぶことで、相手に安心感を与え、会話が前向きなものに変わります。他にも、嫌な言葉を受け流す方法や、緊張時に声のトーンを落ち着かせる工夫など、日常生活で役立つヒントが満載です。

この本の特徴は、単に「こうしなさい」と押し付けるのではなく、「こうすると相手にどう伝わるか」「自分がどう楽になるか」をわかりやすく説明している点にあります。そのため、読んですぐに試したくなるような実用性が高い内容になっています。

教育心理学では、知識を定着させるためには「理解」だけでなく「実践」が必要だとされています。

本書は日常で使える小さな工夫を紹介することで、自然に練習できる場を作り、学習効果を高めています。

本書の目的

この本に込められた最も大きな願いは、「世の中からいじめをなくしたい」という著者の思いです。お笑い芸人の技術は人を楽しませるだけでなく、相手を傷つけずに会話を進めるための工夫に満ちています。その技術を子どもたちに伝えることで、無意識の一言で誰かを傷つけたり、逆に自分が言われて傷ついたりする場面を減らすことができると著者は考えています。

「たかが会話」と思われがちですが、会話の仕方ひとつで友達との関係は良くも悪くも変化します。本書は、子どもたちが会話を「人間関係を豊かにする力」として学び、活用できるように設計されています。そして、イヤな言葉を受け流す方法や、相手に配慮した注意の仕方など、自分と相手の両方の心を守る技術を身につけることができます。

心理学で「アサーティブ・コミュニケーション」と呼ばれる技術があります。

これは相手を尊重しながら自分の意見を率直に伝える方法であり、本書が目指しているのはまさにそのスキルを子どもたちに根付かせることです。

人気の理由と魅力

この本が多くの読者に支持されているのは、実用性と親しみやすさの両方を兼ね備えているからです。芸人としての経験に基づいたリアルなエピソードが散りばめられており、「こうすれば相手に伝わる」という実感を持ちながら読み進められます。また、イラストやマンガによる解説が充実しているため、難しい言葉や理屈にとらわれず、直感的に理解できるのも大きな魅力です。

さらに、対象は子どもでありながら、大人が読んでも役立つ内容になっています。保護者は子どもの会話を支えるヒントを得られ、教育現場では先生が授業や学級運営で参考にできる実践書として活用できます。つまり、読者層が幅広く、家庭や学校、社会生活のさまざまな場面で応用できる点が、ベストセラーになった理由のひとつです。

教育現場で取り入れられる「ソーシャルスキルトレーニング(SST)」では、対人関係に必要な行動を練習することが大切とされています。

本書は、子どもたちが自然にSSTを体験できる教材としても高い価値を持っています。

本の内容(目次)

この本は、読む人が段階的に「話し方」を身につけられるように構成されています。最初に自分を知るところから始まり、その後に人間関係の基本、さらに友達を笑顔にするテクニックや自分を守る方法へと進みます。最後には応用編として、初対面や人前での話し方など幅広い場面に使える工夫まで紹介されています。

章立てを見てみると以下の流れになっています。

- 第0章 まずは自分のことを知る! 会話タイプ診断

- 第1章 友達に嫌われない! 会話の基本マナー

- 第2章 人気者になれる! 友達をハッピーにする技術

- 第3章 自分の心をまもる! イヤな言葉への返し方

- 第4章 自分の意見を伝える! 言いにくいことの伝え方

- 第5章 知ってると得する! その他の色々なテクニック

それぞれの章がどのような学びを提供しているのかを、順に確認していきましょう。

第0章 まずは自分のことを知る! 会話タイプ診断

本書の導入部分である第0章では、自分の話し方の傾向を客観的に理解することから始まります。会話は相手とのやり取りですが、その前に「自分がどんなタイプなのか」を知っておくことが大切です。この章では、診断形式で「自由気ままなむじゃきタイプ」や「癒しタイプ」など6つのスタイルが紹介され、自分の性格や反応の傾向を確認できるようになっています。

こうした診断は遊び感覚で進められるため、子どもたちにとっても「勉強」というより「ゲーム感覚」で取り組めるのが特徴です。また、どのタイプにも長所と短所があると強調されており、「どんなタイプでも価値がある」という前向きな気持ちを持たせる工夫がされています。診断結果に基づいて本書を読み進めることで、自分に合った会話の改善ポイントが自然と見つけられるのです。

この章で大切なのは「自己理解が出発点になる」という点です。自分の特徴を理解していれば、相手との会話で戸惑ったときも「これは自分のクセだ」と気づき、調整しやすくなります。その結果、無理のない自然な会話スタイルを築くことが可能になります。

心理学における「自己理解」は、対人スキルの土台です。

自分の行動傾向を知ることは、他人の多様な反応を受け入れる柔軟さを養う第一歩となります。

第1章 友達に嫌われない!会話の基本マナー

この章では、人間関係を壊さないための大切な基本が語られています。具体的には、相手の話にリアクションを返す、質問をしながら関わる、話を最後まで聞くといった「相手を尊重する態度」が中心です。こうした行動は一見当たり前のようですが、日常生活では意外とできていないことが多いのです。

また、無意識にやってしまいがちな「いじり」や「からかい」が、相手を深く傷つけることがある点についても警鐘が鳴らされています。仲の良い関係であっても、受け取る側の気持ちはそれぞれ異なります。ここで学べるのは、「自分が楽しい」ではなく「相手も安心できる」会話を心がけることの大切さです。

この基本を押さえることは、単に子ども同士の関係にとどまらず、大人になってからの人間関係にも直結します。社会に出ると、信頼を失うのは一瞬ですが、築くには長い時間がかかります。その意味でも、この章で紹介されている習慣は人生全般に役立つスキルだといえます。

社会心理学の「好意の返報性」は、相手を大切にすると自分も大切に扱われるという法則です。

この章で示されている態度は、その返報性を自然に引き出す行動と言えます。

第2章 人気者になれる! 友達をハッピーにする技術

ここでは、会話をより楽しく前向きなものに変えるための具体的なテクニックが紹介されています。単に「話を続ける」だけではなく、感想を添えたり、少し大げさに例えることで、聞き手に伝わりやすくなる工夫が解説されています。また、物や出来事を描写する力を高めることで、会話がより立体的になり、相手に強い印象を与えられるようになります。

さらに、ユーモアを交える方法も解説されています。擬音を使って状況を楽しく表現したり、物の気持ちを想像して話したりすることで、会話の空気が一気に和らぎます。そして、褒められたときには「いやいや」と否定せず、素直に喜ぶことを勧めています。これは相手に「褒めてよかった」と感じさせ、さらに関係を良くする効果があります。

この章で示されているのは、場の空気を楽しくする「工夫の積み重ね」です。特別な話題がなくても、表現や反応を少し変えるだけで、相手が自然と笑顔になるのです。こうした技術は、友達関係だけでなく、大人の社会生活でも「人に好かれる人」の共通点になっています。

脳科学的に、ユーモアや豊かな表現は「ドーパミン」の分泌を促進し、相手にポジティブな印象を残します。

これは長期的な信頼関係の形成にも直結する重要な働きです。

第3章 自分の心をまもる! イヤな言葉への返し方

この章は、相手からのからかいや意地悪な言葉にどう対応するかを学べる内容です。人間関係の中では避けられない「嫌な一言」をどう受け止め、どのように返すかによって、その後の関係性は大きく変わります。本書では、直接反発するのではなく、ユーモアや軽さを交えながら受け流す方法が紹介されています。

具体的には、「ナルシストのようにあえて自分を褒めて返す」「意外な部分を否定して相手の意表を突く」「コンプレックスを比較にすり替える」など、場を険悪にしない工夫が提案されています。さらに「お医者さんに止められている」と冗談めかして答えるなど、相手の攻撃を笑いに変える方法も提示されています。これらは、自分の心を守るだけでなく、相手にも「もうそれ以上言っても無駄だ」と伝える効果を持っています。

また、章の後半では「2:6:2の法則」について触れられています。これは「自分に好意を持つ人:どちらでもない人:苦手に思う人」が必ず存在する、という考え方です。このバランスを理解すれば、「誰にでも好かれなければならない」というプレッシャーから解放され、心が軽くなるのです。

心理学で「リフレーミング」と呼ばれる技法があります。

ネガティブな出来事を異なる枠組みで捉え直すことで、心の負担を軽くする方法であり、この章の内容はまさにその実践例です。

第4章 自分の意見を伝える! 言いにくいことの伝え方

第4章では、相手を注意したり、自分の意見を伝えたりする際の工夫がまとめられています。人間関係において「言いにくいこと」をどう伝えるかは大きな課題です。この章では「自虐を交える」「褒め言葉を前置きにする」「まず意見を受け入れてから自分の考えを話す」など、角を立てずに伝えるための方法が紹介されています。

こうした工夫は、単なる気配りではなく「相手に受け入れてもらうための準備」にあたります。否定や批判を直接伝えると相手は防御的になりがちですが、あらかじめ安心感を与えることで、相手の心を開き、冷静に話を聞いてもらいやすくなるのです。これにより、衝突を避けながら自分の考えを主張することができます。

さらに「僕たち・私たち」という表現を用いることで、個人攻撃ではなく「一緒に改善していこう」という姿勢を示せる点も強調されています。立場を変えて怒りを伝える技法も紹介され、視点を変えることで相手の理解を得やすくする工夫が学べます。

第5章 知ってると得する! その他の色々なテクニック

最後の章では、特定の場面に役立つ実践的なテクニックが幅広く紹介されています。学校で新しい環境に入ったとき、初対面の人とどう会話を始めるか、人前で緊張せずに話すにはどうすればいいかといった、日常で誰もが直面する状況に対応する工夫が詰め込まれています。

たとえば、初対面の場では「相手が話しやすい質問」をすることで距離を縮められると解説されています。また「フリオチ」という便利な会話法を取り入れることで、話を自然に盛り上げることも可能になります。さらに、人前で話すときには「前置きをして聞き手を引き込む」工夫が有効だとされています。これはスピーチやプレゼンにも応用できる技術です。

また、「マウントを取られたときは下を取る」といった逆転の発想も紹介されています。相手の優位性を認めつつ、ユーモアを交えて返すことで場を和ませ、自分を守ることができます。そして、悩んだときには「自分を振り返る」ことが大切だと説かれています。外の世界と向き合うだけでなく、内面を見つめ直すことが成長につながるのです。

この章は「ソーシャルスキルトレーニング(SST)」の応用例にあたります。

具体的な場面を想定して練習することが、人間関係の成功体験を増やし、自己効力感を高めることにつながります。

対象読者

本書は単なる話し方のマニュアルではなく、幅広い人に向けて「コミュニケーションの楽しさ」と「人を笑顔にする力」を届ける実践的な内容になっています。そのため、読者層は一部の人に限らず、子どもから大人まで多様です。

とくに以下の人たちに大きなメリットをもたらす構成となっています。

- 小・中学生

- 人見知りに悩む子ども

- 教育関係者・先生

- 子どもの会話力を伸ばしたい保護者

- 自分の話し方に自信を持ちたい若者

それぞれの立場に応じて、本書の内容がどのように役立つのかを具体的に見ていきましょう。

小・中学生

もっとも強く想定されている読者層が小・中学生です。学校生活の中では友達との関係が大きな意味を持ちますが、必ずしも誰もがスムーズにコミュニケーションを取れるわけではありません。ちょっとした言葉の使い方で誤解が生まれたり、思わぬ一言が原因で孤立してしまうこともあります。本書は、そんな日常の小さなつまずきを解消する実践的なアドバイスを提供します。

たとえば「人の話を最後まで聞く」「褒められたら素直に喜ぶ」など、当たり前のようでいて実際にはできていないことを具体的に説明してくれるため、子どもでもすぐに理解しやすい仕組みになっています。また、マンガや図解を用いた解説は、小学生や中学生にとって親しみやすく、楽しみながら読み進められる工夫がされています。

人見知りに悩む子ども

「話しかけたいけれど恥ずかしい」「何を言えばいいのかわからない」と感じる子どもにとって、この本は強い味方になります。人見知りを克服するには、自分の気持ちを言葉にする経験を重ねることが大切ですが、本書では「会話タイプ診断」などを通じて自分の特性を理解できるようになっています。

また、「最初は短い返事でいい」「相手に質問してみる」といったシンプルな方法から始められるため、会話に自信のない子どもでも無理なく挑戦できます。こうした小さな成功体験の積み重ねが、「自分も話せるんだ」という安心感につながります。

臨床心理学では「段階的暴露法」と呼ばれる方法があり、少しずつ慣れていくことで不安を克服できます。

本書の進め方は、その理論に近い実践的アプローチです。

教育関係者・先生

教師や指導者にとって、子どもたち同士の関係づくりをサポートするのは大きな役割のひとつです。本書に紹介されている会話のコツや対応方法は、授業や日常の指導場面にも応用できます。例えば、クラス内での「いじり」や「マウント」を見かけたときに、子どもたちにわかりやすく説明する教材として活用できます。

さらに、タイプ診断や図解は、学級活動やグループワークの導入にも最適です。先生が一方的に説教するのではなく、子ども自身が「どうすればみんなが楽しく過ごせるか」を考えるきっかけを与えられる点で、教育現場に強い効果を発揮するでしょう。

子どもの会話力を伸ばしたい保護者

家庭の中で子どものコミュニケーション力を育むことは、将来の学習や人間関係に直結します。しかし、「どう教えればいいのかわからない」と悩む保護者も多いのが実情です。本書はそのような大人にとって、具体的な指導のヒントとなります。

親子で一緒に読み進めることで、自然に会話が生まれるのも大きな特徴です。たとえば、「褒められたら素直に喜ぶ」といった行動は、親子で実際に練習できます。その体験は子どもにとって「正しい会話の形」を身近に学ぶ貴重な機会となります。

自分の話し方に自信を持ちたい若者

本書の対象は子どもだけではありません。高校生や大学生、さらには社会に出たばかりの若者にとっても、役立つ内容が詰まっています。人前で自己紹介をするときや、初対面の相手と会話をする場面など、本書のテクニックは幅広く応用可能です。

とくに「言いにくいことを角を立てずに伝える」「嫌な言葉を上手に受け流す」といった方法は、大人になってからも必要不可欠です。早い段階で身につけておけば、人間関係のトラブルを減らし、信頼を築きやすくなります。

社会心理学における「アサーション・トレーニング」は、自分も相手も尊重する自己表現を学ぶ手法です。

本書で学べる技術は、この理論と重なる部分が多く、若者にとって将来の財産となります。

本の感想・レビュー

マンガで楽しく学べる実用書

この本を読み進めてまず驚いたのは、学びの堅苦しさをまったく感じさせない点でした。マンガと図解がふんだんに盛り込まれていて、説明を読むというよりも物語を追っているような感覚になります。そのため、会話のルールやテクニックといった一見むずかしそうに思えることも、自然と理解できました。

また、マンガのキャラクターが体験するやり取りは、とても身近な場面ばかりです。友達同士の会話や、ちょっとしたすれ違いなど、日常生活でよくある場面が描かれているので、自分の生活と重ね合わせやすいのです。「これは自分にもあるな」と思えることで、より実践したい気持ちが強まりました。

さらに、図解は情報を整理するのに役立ちました。言葉だけで説明されるより、視覚的に整理されていると理解のスピードが違います。楽しく学びながらも頭にしっかり残る工夫がされており、単なる読み物ではなく実用書としての価値を実感しました。

子どもが夢中になる会話診断が魅力

読み始めてすぐに惹き込まれたのは、第0章の会話タイプ診断でした。自分の性格や話し方の傾向をチェックできる構成になっていて、結果が出たときに「なるほど」と思えるのがとても新鮮でした。診断という形式をとることで、本を読む受け身の姿勢から一歩踏み込んで、自分ごととして内容を考えられるようになります。

それぞれのタイプの説明もわかりやすく、自分がどんな会話の特徴を持っているのかが具体的に理解できます。性格を否定するような表現ではなく、どのタイプにも良さがあり、その上で伸ばすべき部分があるという視点なので、読み進めるうちに安心感が生まれました。子どもでも自信を持って前向きに受け止められる構成になっているのが良いところです。

実際にタイプが分かると、その後の章で紹介される会話の工夫を「自分のタイプにどう活かせるか」という視点で読むことができます。この診断はただの導入ではなく、その後の学びを深める仕掛けにもなっていると感じました。夢中になれる仕組みがあることで、本全体を最後まで読みたくなる魅力がありました。

日常ですぐ使えるテクニックが満載

本を通して強く感じたのは、すぐに試せる工夫が豊富だということです。会話の本というと、抽象的なアドバイスや理論が並んでいるイメージを持っていましたが、この本は違いました。日常のちょっとした場面でどう行動すればいいかが具体的に書かれており、「読んで終わり」ではなく「読んですぐ実践」ができるのです。

特に印象に残ったのは、相手の話が終わるまで口を挟まないという基本的なマナーの解説でした。当たり前のように思えますが、図解で「途中で話を奪うとどうなるか」が表現されていると、その重要さを改めて理解できます。シンプルな行動の大切さを、具体的なシーンを通して実感できるのはこの本の強みだと感じました。

さらに、会話を広げる方法や表現を工夫するコツも丁寧に説明されています。たとえば感想に行動を加えて話すなど、小さな工夫が大きな違いを生むことを学びました。こうした知識はすぐに生活に役立ち、日々の会話がより楽しく、前向きになるきっかけになりました。

「いじめをなくしたい」という熱い想い

読み進めるうちに心に響いたのは、著者の強い思いでした。単なるコミュニケーションのコツを伝えるだけではなく、「世の中からいじめをなくしたい」という願いが根底に流れています。その真剣な姿勢が行間から伝わってきて、言葉の持つ力について改めて考えさせられました。

会話の技術を学ぶことが、単に人に好かれるためではなく、人を傷つけないためにも重要であることが強調されています。普段何気なく発した言葉が、相手を深く傷つける可能性があるという警告は、大人である私自身にも強いインパクトを与えました。子どもたちが早いうちにこの視点を持てることは、とても価値があると感じました。

本の中で語られるメッセージは温かく、しかし真剣です。著者の思いを受け止めながら読むことで、単なるスキル習得を超えて「人と人とが支え合う社会をつくる」という大きなテーマを意識できました。会話の本でありながら、心に残るメッセージ性が強い点が印象的でした。

親子で一緒に読める安心感

この本を読んでいて、自然と「子どもと一緒にページを開きたい」と思える場面が多くありました。イラストやマンガを使った構成は、大人だけでなく子どもも楽しめる工夫になっており、一緒に声を出して読み進めることができます。親が教えるというよりも、一緒に発見する感覚で学べる点が魅力的でした。

また、書かれている内容が厳しい説教のように感じないのも安心です。相手を思いやる、言葉にトゲを持たせない、といったメッセージは優しい表現で語られているので、子どもも抵抗なく受け入れられます。親が子どもに「これを守りなさい」と言うよりも、自然に「そうだよね」と納得できる内容だからこそ効果があるのだと思いました。

さらに、親自身にとっても学びが多い内容です。家庭での会話や子育ての中で、子どもに接する際の言葉選びが変わるきっかけを与えてくれました。親子で一緒に読むことで、家庭全体の雰囲気が少しずつ温かく変化していく、そんな期待を持てる一冊でした。

コミュ障でも前向きになれる希望の一冊

人と話すことが苦手な自分にとって、この本はまさに救いのように感じられました。会話がうまくできないときは、自分に欠点があるように思えて気分が沈むことがあります。しかし、この本を読んでいると「誰でも工夫しながら上達できる」というメッセージが自然に伝わってきて、前向きになれるのです。

著者が紹介する方法は決して難しいものではなく、すぐに試せる小さな工夫ばかりです。だからこそ、失敗を恐れることなくチャレンジでき、少しずつ自分の変化を実感できます。「うまく話せない」という不安が、「少しやってみよう」という気持ちに変わったのは大きな一歩でした。

また、本全体に流れるユーモアや温かさが、読む人の心を軽くしてくれます。完璧を目指すのではなく、自分なりに楽しく取り組めばいいのだと思える雰囲気が、この本にはあります。読み終えた後には、苦手意識が少し和らぎ、「会話をしてみたい」という気持ちが芽生えました。

授業やワークショップに活用できる

教育現場で働く者として、この本の価値を強く実感しました。子どもたちに会話の大切さを伝えるのは難しいことが多いのですが、この本は楽しみながら学べる工夫が盛り込まれているので、教材として取り入れやすいと感じました。

特にマンガ形式や図解を交えた構成は、子どもたちが自然に集中できる助けになります。難しい説明をしなくても、本の内容自体が会話の具体例を示しているため、実際の指導場面でも役立つのです。「読むだけで理解できる」仕組みは、教師や指導者にとって大きな助けになると思いました。

また、紹介されているテクニックは、学校生活や集団活動の中ですぐに応用できる内容です。授業だけでなく、ワークショップやクラブ活動など、子どもたちが自然に人と関わる場面で効果を発揮できると感じました。この本が広く教育の現場で使われることを願いたいです。

お笑い的発想がユニーク

この本の最大の特徴のひとつは、芸人ならではの発想のユニークさだと思いました。単に「こう話すといい」というアドバイスではなく、ユーモアを交えた工夫や、発想を転換する面白さが散りばめられています。そのため、読みながら「なるほど」とうなずきつつ、クスッと笑える場面も多くありました。

芸人の仕事は人を笑顔にすることですが、その技術を日常の会話に活かすと、コミュニケーションがぐっと明るくなることを実感しました。本の中で紹介される工夫は、どれも芸人の舞台裏で磨かれた技術が背景にあるからこそ、説得力があります。

読み終えてみると、会話は単なる言葉のやり取りではなく「楽しい時間を共有するもの」だということに気づかされました。お笑い的な視点を持つことで、会話そのものがより軽やかで温かいものになると感じました。

まとめ

このセクションでは、読者が本書から得られる成果や、学んだ後にどのように活かしていけばよいのかを整理し、最後に総合的な評価を示します。

- この本を読んで得られるメリット

- 読後の次のステップ

- 総括

以上の三つの視点からまとめることで、本書の本質的な魅力と実用性がより鮮明になります。

この本を読んで得られるメリット

ここでは、読者が本書から得られる主な恩恵を三つの視点から整理してみましょう。

会話に対する苦手意識をなくせる

人前で話すのが怖い、会話が続かない、相手にどう思われているのか不安になる――こうした悩みは多くの人が抱えています。本書は、芸人が実際に使っている具体的な会話の工夫をわかりやすく紹介することで、「自分にもできる」という感覚を与えてくれます。難しい理論ではなく、場面ごとの実践的なアドバイスが盛り込まれているため、会話に苦手意識を持っている人でも一歩を踏み出しやすいのです。

人間関係を円滑にする技術が身につく

会話の本質は「相手を尊重すること」にあります。本書では、相手の話を遮らない、主語を自分にする、褒められたら素直に喜ぶといったシンプルなルールを丁寧に解説しています。これらはどれも人間関係を良好にするための基本ですが、無意識にできていない人も多いのです。ルールを意識的に実践することで、自然と信頼され、相手から好意を持たれる会話ができるようになります。

自分の心を守る方法がわかる

コミュニケーションの悩みは、話し方そのものだけでなく「言われて傷つくこと」にもあります。本書は、嫌な言葉を受け流す、意外な部分を否定して切り返すなど、心を守るための具体的な返し方を紹介しています。単に「我慢しなさい」と教えるのではなく、ユーモアや工夫を取り入れて相手の攻撃を和らげる方法が書かれているため、子どもでも実践しやすく、結果的に心の安定につながります。

自己肯定感を高められる

褒められたときに素直に喜ぶ、感情をオーバーに表現するなどのアドバイスは、自分自身の価値を認めるきっかけになります。これまで「どうせ自分なんて」と思っていた人も、本書の指針を実践することで少しずつ「自分は大丈夫だ」という気持ちを持てるようになるのです。自己肯定感は人間関係の基盤となるため、この効果は非常に大きな意味を持ちます。

学校生活や社会生活に役立つ

この本の内容は、単なる理論ではなく、すぐに学校や日常生活で応用できる実用性を備えています。たとえば「質問を返す」「会話をキーワードでつなぐ」といった方法は、友達作りやグループ活動に役立ちます。さらに、大人になったときも職場や地域社会での人間関係に活かすことができるため、一生を通じて価値のあるスキルを提供してくれるのです。

心理学では、コミュニケーションスキルは「社会的スキル」と呼ばれ、自己肯定感や対人関係の安定に直結する要素とされています。

本書はまさに、その社会的スキルを楽しみながら育てるための実践書と位置づけられます。

読後の次のステップ

本書を読み終えたとき、多くの人が「なるほど」と思う一方で、その知識をどう生活に取り入れればよいのか迷うことがあります。大切なのは、本に書かれていた内容を自分の行動に落とし込み、日常の中で繰り返し実践していくことです。

ここでは、読後に意識すると効果的なステップを紹介します。

step

1小さな実践から始める

最初のステップは、本書で紹介されている方法を一度にすべて取り入れようとしないことです。いきなり大きな変化を目指すと挫折につながりやすいため、「今日は相手の話を最後まで聞く」「明日は褒められたときに素直に喜ぶ」といったように、簡単な行動から挑戦していくのが効果的です。小さな積み重ねが、やがて大きな変化を生みます。

step

2習慣化して定着させる

次のステップは、実践を繰り返し、自然にできる習慣へと変えていくことです。会話に関するテクニックは、一度覚えただけでは身につきません。繰り返し使うことで、意識しなくても自然にできるようになります。たとえば、毎日の学校生活や友達との会話の中で「質問を返す」ことを意識してみると、次第に無意識のうちに実践できるようになります。

step

3他者からのフィードバックを受け入れる

自分ではうまくできていると思っていても、相手にどう伝わっているかは別問題です。そのため、家族や友人に「どうだった?」と感想を聞いたり、相手の反応を観察したりすることが重要です。他者からのフィードバックを受け入れることで、より効果的にコミュニケーションを改善できます。

step

4継続的に学びを深める

最後のステップは、本書をきっかけにさらに学びを広げることです。関連書籍を読む、講演やワークショップに参加する、SNSで実際の会話例を探してみるなど、学びを深める手段は数多くあります。学びを続けることで、単なる会話術の向上にとどまらず、人生全般を豊かにする人間関係のスキルが育っていきます。

行動科学では「継続的な学習(ライフロングラーニング)」が個人の成長に直結するとされています。

本書を読んだ後に小さな実践を積み重ね、習慣化し、さらに学びを深めていくことこそが、真のコミュニケーション能力を育てる道です。

総括

『お笑い芸人が教える みんなを笑顔にしちゃう話し方』は、単なる会話のハウツー本ではなく、人と人との関係を円滑にし、心の距離を縮めるための実践的な指南書です。著者・芝山大補氏の「世の中からいじめをなくしたい」という強い想いが根底に流れており、子どもたちが安心して人と関わり、笑顔を増やしていけるように構成されています。そのため、一冊を読み終える頃には「話し方を変えることでこんなにも世界が変わるのか」という実感を得られるでしょう。

この本が特に優れているのは、会話術を「技術」として教えるだけではなく、心の持ち方や姿勢を同時に伝えている点です。相手を思いやる気持ちや、自分の心を守る方法、ユーモアを交えた切り返しなど、心理的な安定をもたらす工夫が数多く盛り込まれています。子どもたちだけでなく、大人が読んでも「なるほど」とうなずける普遍的な価値があるのです。

また、マンガや図解を用いた解説によって、学びが難しく感じられない点も大きな魅力です。活字が苦手な子どもでも自然と読み進められる工夫がされており、楽しさと実用性の両立が実現しています。こうした構成は「学びが続く」仕組みを作り出し、読み終えても心に残りやすく、すぐに日常生活に応用できるのです。

この本は「会話力を磨く」ことを超え、人生をより前向きに豊かにするための力を育んでくれる存在です。

自分の言葉に自信を持ち、他人を思いやる気持ちを大切にする姿勢を身につけることは、子どもたちにとって一生の財産となるでしょう。

そして大人にとっても、改めて人との関わり方を見直すきっかけになる本であり、世代を超えて手に取る価値のある一冊だといえます。

おもしろい会話が出来るようになるおすすめ書籍です。

本の「内容・感想」を紹介しています。

- おもしろい会話が出来るようになるおすすめの本!人気ランキング

- おもろい話し方 芸人だけが知っているウケる会話の法則

- ユーモアは最強の武器である: スタンフォード大学ビジネススクール人気講義

- ユーモア力 現代社会に絶対必要な能力の鍛え方・磨き方

- お笑い芸人が教える みんなを笑顔にしちゃう話し方

- おもしろい話「すぐできる」コツ

- トークの教室: 「面白いトーク」はどのように生まれるのか

- 1秒で答えをつくる力 お笑い芸人が学ぶ「切り返し」のプロになる48の技術

- 「おもしろい人」の会話の公式 気のきいた一言がパッと出てくる!