日常の会話に、ちょっとした「おもしろさ」を足すだけで、人間関係や印象は驚くほど変わります。

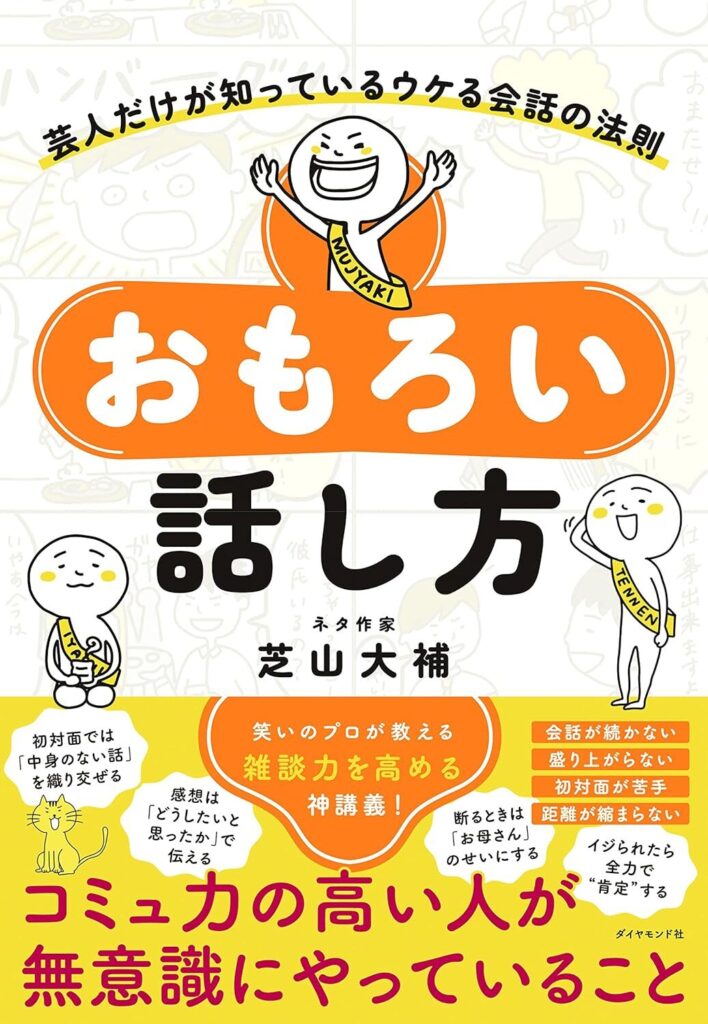

『おもろい話し方 芸人だけが知っているウケる会話の法則』は、芸人300組以上のネタを手がけてきたネタ作家・芝山大補氏が、プロの笑いの技術を誰でも使える形に落とし込んだ一冊です。

初対面でも場を和ませる雑談のきっかけ作りから、会話を盛り上げるリアクション、自然に笑いを生み出すツッコミの技術、そして“すべらない話”の作り方までを、具体例とともに丁寧に解説。

さらに、自分に合った笑いのスタイルが見つかるタイプ診断も収録し、「無理せず、自然体で面白くなれる」方法が体系的に学べます。

合わせて読みたい記事

-

-

おもしろい話し方が出来るようになるおすすめの本 8選!人気ランキング【2026年】

人前で話すとき、「もっと笑いをとりたい」「相手を惹きつけたい」と思ったことはありませんか? 会話が盛り上がる人には、ちょっとしたユーモアのスパイスや話の組み立て方にコツがあります。実はそれらは、生まれ ...

続きを見る

書籍『おもろい話し方 芸人だけが知っているウケる会話の法則』の書評

この書評では、本書の全体像を4つの観点から丁寧に整理します。

まず、著者の人物像を通して背景を知り、そのうえで内容の要約や狙いを明らかにし、最後に多くの読者から支持される理由を分析します。以下の構成で進めます。

- 著者:芝山 大補のプロフィール

- 本書の要約

- 本書の目的

- 人気の理由と魅力

それぞれ詳しく見ていきましょう。

著者:芝山 大補のプロフィール

芝山大補は兵庫県出身で、元芸人というバックグラウンドを持ちながら、現在はネタ作家・コミュニケーション講師として幅広く活動しています。吉本総合芸能学院(NSC大阪校)で学び、芸人としてのキャリアをスタート。2009年と2011年には、別々のコンビでキングオブコント準決勝へ進出し、舞台の第一線で経験を積みました。

なかでも特筆すべきは、現在テレビやSNSで活躍するフワちゃんと「SF世紀宇宙の子」というコンビを組んでいた時期があることです。こうした芸人活動を経て、裏方のネタ作家に転身。これまでに300組以上の芸人のネタ制作に関わり、“ネタのゴーストライター”として芸能界に確かな足跡を残しています。

さらに、「しばぴー」という名前でYouTubeやTikTokを通じて、お笑いの技術や日常会話に応用できるコミュニケーション術を発信。舞台で培った即興力と、脚本家としての構成力を組み合わせ、理論と実践を融合させた指導を行っています。こうした経歴は、単なる理論家ではない“現場で通用するスキル”の説得力を裏付けています。

本書の要約

『おもろい話し方 芸人だけが知っているウケる会話の法則』は、芸人300組以上のネタ作りに関わってきた著者が、笑いの技術を一般の人向けに体系化した会話術の指南書です。単なるユーモア本ではなく、「どうすれば日常の会話に笑いを組み込めるのか」を科学的かつ実践的に解き明かしています。

全体は5章構成で、最初に初対面でも場を和ませる会話の始め方や「しょうもない話」をあえて使うことで相手の警戒心を解く方法を紹介します。続く章では、会話を盛り上げるリアクションの型や、相手の話を引き立てる感想の伝え方、ボケられたときの返し方を具体例と共に解説しています。さらに、会話を一段と活気づける「ツッコミ」の基礎から応用、そして場を支配する“すべらない話”の作り方まで、現場で培われたノウハウが惜しみなく盛り込まれています。

特筆すべきは、理論と実践が一体となっている点です。笑いの構造を「フリ」「オチ」「リアクション」というわかりやすい要素に分解し、誰でも試せる形で提示しているため、芸人を目指すわけではない人でもすぐに活用可能です。読者は一通り読み終えるだけでなく、場面ごとの練習を通して着実にスキルを身につけられます。

本書の目的

この書籍が掲げる最大の目的は、「おもしろい人は生まれつきの才能ではなく、誰でも身につけられるスキルである」という考え方を広めることにあります。多くの人が「笑いは特別な人だけのもの」と思い込みがちですが、著者はその誤解を解き、日常のあらゆる場面で再現可能な技術として体系化しています。こうすることで、会話が苦手な人でも、相手との距離を縮め、好印象を与えることが可能になります。

本書は、単に笑わせるためのネタ集ではありません。むしろ、「笑い」を使って人間関係を円滑にし、場の空気を和らげ、信頼を築くための道具として笑いを捉えています。例えば、初対面での緊張を解きほぐす導入の工夫や、商談中に相手をリラックスさせる一言、友人や恋人との距離を近づける雑談の糸口など、状況に応じた具体的な方法が示されています。また、うまくいかなかった時のリカバリー手法も併せて紹介されており、「失敗を恐れず試せる」環境を読者自身が作れるようになっています。

このアプローチによって、読者は「場を盛り上げる人」という評価だけでなく、「一緒にいて安心できる人」「信頼できる人」という印象を得ることができます。結果として、仕事でもプライベートでも良好な関係性を築くための土台が形成されます。

人気の理由と魅力

本書が支持される理由のひとつは、再現性の高さと即効性にあります。読むだけで終わる理論書ではなく、その場で使える短いフレーズや反応例が豊富に盛り込まれているため、読後すぐに試すことができます。例えば、場を盛り上げる「しょうもない話」の作り方や、相手が安心して話せる雰囲気づくりのための返し方は、誰でも明日から活用できる具体性を持っています。

さらに、著者の軽妙な語り口と豊富な現場エピソードが学習意欲を高めます。単なる「笑いのマニュアル」ではなく、背景にある考え方や失敗談も交えているため、読者は自分の経験に照らし合わせながら理解を深められます。加えて、恋愛や職場、友人関係など幅広いシーンに応用できる柔軟性も、多くの層から支持を集める要因です。

このように、本書は日常生活に自然と笑いを取り入れ、相手との距離を縮めたいと願う人々にとって、実践的かつ心強いガイドとなっています。

本の内容(目次)

本書は、芸人300組以上のネタ作りに携わってきた著者が培った「笑い」と「会話術」のエッセンスを体系化し、日常に取り入れられるようにまとめた一冊です。章ごとに異なるテーマと実践的スキルが用意されており、基礎から応用まで段階的に学べる構成になっています。

以下の章立てで構成されています。

- 第1章 誰とでも会話がはずむ「おもろい人」の話し方

- 第2章 口ベタでもウケる、好かれる!気のきいた「リアクション」の極意

- 第3章 会話の最強の武器!!「ツッコミ」のお作法

- 第4章 芸人が本当は教えたくない「すべらない話」秘伝のレシピ

- 第5章 自分に合った笑いの取り方がわかる!お笑いタイプ診断

それぞれの章では、具体例や会話のフレーズが豊富に盛り込まれ、単なる理論にとどまらず「明日から試せる実践書」として機能するよう設計されています。

第1章 誰とでも会話がはずむ 「おもろい人」の話し方

この章では、会話を自然に盛り上げるための基本的な技術が体系的に解説されています。特に重要なのは、あえて中身の薄い話題から会話を始める手法です。これは緊張感を和らげ、相手との心理的距離を縮める効果があります。さらに、相手の発言に含まれるキーワードを拾い、それを糸口に話を広げる「キーワード連結」という方法も紹介されます。この技術は、沈黙を防ぎ会話をスムーズに繋げる上で有効です。

続いて、「トークの三種の神器」と呼ばれる独自メソッドが提示され、日常会話を引き込むための強力な道具として活用できます。非言語的な演出も重要視されており、話の出だしをゆっくり、声を低めに設定することで落ち着きと信頼感を醸成できます。また、漫才のように話を“フリ”と“オチ”で構成すると、物語性が生まれ、最後まで聞き手の興味を保てます。

笑いを伴う自虐の使い方も扱われています。軽い自己卑下は共感や親近感を呼びますが、やりすぎると相手に気を遣わせる結果になります。ここでは、その境界線の見極め方や、ユーモアを保ちながら自分の評価を下げない方法が具体例とともに解説されています。

第2章 口ベタでもウケる、好かれる! 気のきいた「リアクション」の極意

ここでは、発言そのものよりも、相手の話にどう反応するかが会話の印象を左右することが解説されています。5つの基本的なリアクションのパターンを押さえることで、聞き手としての存在感が高まり、会話がより生き生きとしたものになります。特に「強い感想」を返す方法は、相手の話を10倍魅力的に見せる効果があります。

また、相手がボケた際の上手な返し方が5つの型として紹介され、シチュエーションごとに活用できる実践例も示されています。単なる相槌ではなく、話の温度を上げる一言を返すことで、その場の雰囲気を一気に盛り上げられます。

加えて、「イジリ」を笑いに変える一言や、「無茶ぶり」への切り返し方も取り上げられています。これらは予期せぬ展開にも柔軟に対応できるスキルであり、場慣れしていない人でも効果を発揮しやすい方法です。最後に、褒められたときに自然かつ好感度を上げるリアクションも具体的に示されます。

第3章 会話の最強の武器!! 「ツッコミ」のお作法

この章では、会話の中で相手の発言を際立たせ、笑いを生むための「ツッコミ」の技術が解説されています。単純に「なんでやねん!」と返すだけではなく、状況や相手に応じたニュアンスの使い分けが重要とされています。基本ルールとして「1文1メッセージ」が提唱され、冗長にならず的確に指摘する方法が紹介されています。

さらに、ツッコミの三段活用として、強弱や間合いを調整し、笑いを最大化するテクニックが詳述されています。この段階的なアプローチにより、聞き手に飽きられずにテンポを保つことが可能です。

特に重要なのが「間」の取り方です。ツッコミのタイミングは笑いの質を大きく左右し、コンマ数秒のズレでも印象が変わります。さらに、比喩を使った「たとえツッコミ」や、相手の意図を先回りする「意図予想ツッコミ」など、応用的な手法も紹介されています。

第4章 芸人が本当は教えたくない 「すべらない話」秘伝のレシピ

ここでは、一度は持っておきたい「すべらない話」の構築法が紹介されています。話のテーマ選びから、盛り上げるための構成、そしてオチの付け方まで、実例を交えて解説されます。特に、話を短く簡潔にする重要性が強調され、冗長な説明を避けることで聞き手の集中を維持する方法が示されています。

「上手な前置き」で一気に聞き手を引き込む技術や、ネタ作家によるトーク添削の実例も豊富に盛り込まれています。これにより、初心者でも即実践可能な型を学ぶことができます。

また、日常の些細な出来事を笑いに変えるための「盛り方」も解説されており、ただ事実を述べるだけでなく、言葉の選び方や順序の工夫で面白さが倍増することが示されます。

第5章 自分に合った笑いの取り方がわかる! お笑いタイプ診断

最後の章では、人それぞれに適した笑いのスタイルを見極めるための診断法が紹介されます。5つのタイプ(むじゃきボケ、MCツッコミ、イジられツッコミ、天然ボケ、癒し)が提示され、自分の性格や会話の傾向から最適なタイプを判定できます。

この診断によって、自分の強みを活かした笑いの取り方が明確になり、無理なく日常にユーモアを取り入れられます。また、他者のタイプを理解することで、相手に合ったリアクションやツッコミが可能になります。

さらに、各タイプごとの成功パターンや注意点が提示され、笑いを取る場面での失敗を防ぐ指針となります。これにより、笑いのスキルを無理に背伸びせず、自然体で高めることができます。

対象読者

この本は、幅広いシーンで笑いを活かしながら人間関係を深めたいと考える方に向けて書かれています。特に、日常会話やビジネスの場でのやり取りに「ユーモア」という付加価値をプラスし、印象や信頼感を高めたい人に適しています。

ここでは、想定されている読者像を整理しました。

- 初対面の相手と会話を盛り上げたい人

- センスある一言やリアクションで笑いを取りたい人

- 「おもしろい人」と思われたい友人・恋人関係の人

- 雑談を活かして人間関係を円滑にしたい人

- 職場やプライベートでコミュ力×お笑い力を磨きたい人

これらの層は、それぞれ異なる状況や課題を抱えているものの、共通して「会話を楽しませる力」を求めています。

本書では、それぞれのケースに合わせた実践的なアプローチと、芸人ならではの笑いの構造を活用したスキルが提示されており、単なるテクニック集ではなく“応用力”を育てることが可能です。

初対面の相手と会話を盛り上げたい人

初対面では、話題や会話の流れを作るのが難しく、沈黙や気まずさが生まれやすいものです。本書はその苦手意識を解消し、誰とでも自然に会話を広げられる方法を提供します。特に、会話の「入り口」を作るための小ネタや、相手の反応を引き出す質問の仕方など、初対面特有の壁を突破する具体的なテクニックが豊富です。

また、著者は芸人やネタ作家として数百組以上のトークを支えてきた経験から、瞬時に場を温める「第一印象操作」の重要性を説いています。初対面で最初の数分を制することが、その後の人間関係に大きく影響することは心理学的にも裏付けられています。本書は、その数分間を有利に進めるための実践的スキルを体系化しています。

さらに、無理に笑いを狙うのではなく、相手が話しやすくなる空気づくりを優先するアプローチも紹介されています。この柔軟さは、営業・面接・交流会などあらゆる場面で応用可能で、結果として「また会いたい人」という評価につながります。

センスある一言やリアクションで笑いを取りたい人

会話の場で注目を集めたいとき、笑いは非常に効果的な武器です。しかし、ウケを狙いすぎてスベると逆効果になりかねません。本書は、自然な流れの中で相手を笑顔にさせる「センスある一言」や「場を壊さないリアクション」の作り方を学べる内容になっています。

著者は芸人の台本やアドリブを作るプロとして、「即興で使える笑いの型」をストックする重要性を強調しています。これは、常に頭の中に複数の“使える返し”を用意しておくことで、予想外の発言にも的確に対応できるという方法です。本書には、その型を日常に落とし込むための具体例が多数掲載されています。

さらに、笑いを生むには言葉だけでなく、声色や間、表情といった非言語要素の組み合わせが欠かせません。本書はその組み合わせ方までカバーしており、「ただ面白い」ではなく「感じの良い面白さ」を実現できます。

「おもしろい人」と思われたい友人・恋人関係の人

親しい関係において「おもしろい人」と認識されることは、信頼感や愛着を深める大きな要素です。本書は、ただ笑わせるのではなく、相手に「一緒にいると楽しい」と思わせるための話術を体系的に解説しています。

著者は、自虐や失敗談をユーモラスに変換する技術を数多く提示しています。これは、過剰な自己卑下にならず、相手に安心感を与える絶妙なバランスを取るものです。こうした話術は、恋人や友人との間で距離を縮める強力な手段になります。

また、共通の出来事や過去の思い出を笑い話として再構築するスキルも紹介されています。これにより、笑いだけでなく、ポジティブな感情の共有が促され、長期的な関係維持にもつながります。

雑談を活かして人間関係を円滑にしたい人

雑談はビジネスでもプライベートでも、信頼構築の起点となる重要なコミュニケーション手段です。本書は、この“軽い会話”を戦略的に使いこなす方法を解説しています。特に「会話の三種の神器」を活用すれば、短いやり取りでも強い印象を残せます。

雑談をただの暇つぶしにせず、相手の心を動かす“価値ある時間”に変えるための具体的な構成も学べます。例えば「フリオチ構造」で話に小さな山場を作る手法は、相手の記憶に残りやすく、再会時の会話のきっかけにもなります。

さらに、相手の興味に合わせて話題を調整する“話題のカスタマイズ”術や、相手から引き出す質問の設計法など、応用範囲が広いテクニックも充実しています。

職場やプライベートでコミュ力×お笑い力を磨きたい人

このカテゴリーの人にとって本書は、単なる会話本ではなく、成果を引き出すための戦略書といえます。ツッコミや“すべらない話”の組み立て方など、芸人の現場で磨かれた技術を体系化し、一般のコミュニケーションに適用する方法を学べます。

職場では、会議やプレゼンで緊張感をほぐすユーモア、顧客とのやり取りで距離を縮めるコメントなど、成果につながる笑いの使い方が可能になります。プライベートでも、人間関係の中で自然に場を和ませるスキルとして活かせます。

加えて、本書では自分の“お笑いタイプ診断”を通じて、無理に他人のスタイルを真似るのではなく、自分に合った笑いの出し方を見極めるアプローチも紹介しています。これにより、長期的に安定したスキル向上が見込めます。

本の感想・レビュー

“中身のない話”は最強の潤滑油

読み進める中で、もっとも意外性を感じたのは「中身のない話」の重要性でした。これまでの私は、会話はできるだけ有益な情報や深い内容を含むべきだと思い込んでいたのですが、本書はその常識を軽やかに覆してきます。著者によれば、会話の本当の役割は「相手との距離を縮めること」であり、そのためには意味よりも“雰囲気”や“安心感”が重要だといいます。たとえば、特に目的のない雑談が、場を和ませ、信頼関係を築く最初の一歩になるのです。

この視点を読んだとき、自分の日常の会話シーンが頭に浮かびました。仕事での商談前、または初めて会う人との待ち時間。そんなときに、天気や休日の過ごし方のような軽い話題が自然と場を柔らかくしているのを思い出しました。本書が教えるのは、その「偶然の成功」を意図的に再現するための考え方とアプローチです。

理論として理解するだけでなく、実際の場面で活用できる具体性があるのも魅力です。何を話すかよりも「どう話すか」を意識すれば、誰でも会話をスムーズに進められる——そんな確信を持てる本でした。

三種の神器で一気に引き込む

「三種の神器」という言葉を聞いたとき、最初は大げさなネーミングだと思いました。しかし読んでみると、これが実に実用的なフレームワークであることに驚きます。著者は、会話の最初に相手の心を掴むために必要な要素を3つに集約し、それぞれの役割と使い方を丁寧に解説しています。

面白いのは、その要素が特別な才能や経験を必要としないことです。むしろ、日常的に使えるほどシンプルでありながら、組み合わせることで会話の印象が格段にアップします。さらに、どのタイミングでどの要素を使えば最も効果的かといった細やかな指南もあり、再現性の高さが光ります。

読みながら、「この順番と組み合わせなら、自分の会話ももっと聞いてもらえる」と自然に思えてくるのが魅力です。単なる理論紹介ではなく、「実践に移すための明確な地図」を手渡してくれるような感覚を味わえました。

“型”があるから再現できるツッコミ

ツッコミに「型」があるという話は、本書の中でも特に印象深い部分でした。お笑いのツッコミというと、一瞬のひらめきや才能の産物のように思われがちですが、著者はその裏に明確な構造と技術があることを示しています。この型を知ることで、感覚に頼らず安定して反応できるようになるのです。

特に、「間」の取り方や一文に込めるメッセージを一つに絞る重要性は、自分の会話習慣を見直す大きなきっかけになりました。普段、相手の発言に反応するときに言葉が重なったり、説明が長くなってしまうことがあったのですが、この“型”を意識するだけで、会話がぐっと引き締まります。

読後には、「ツッコミは笑いを取るためだけのものではなく、会話を整理し、相手の話を引き立てるための技術でもある」という新しい認識が生まれました。瞬発力に自信がなくても、型を覚えれば誰でも活用できるという安心感があります。

誰でも作れる“すべらない話”の設計図

「すべらない話」は一部の才能ある人だけのもの——そんな思い込みを、本書はあっさりと覆してきます。著者は、話を盛り上げるための構成や前置きの工夫などを「設計図」のように整理し、誰でも再現できる形で提示してくれます。この手順を踏めば、平凡なエピソードでも印象的なストーリーに変わるのです。

とりわけ、話の長さやテンポの重要性に関する指摘は、今まで見過ごしていた大事なポイントでした。内容が面白くても間延びすれば台無しになる——このシンプルな事実を意識するだけで、会話の質が大きく変わります。

さらに、プロがどのように話を磨き上げるのか、そのプロセスが垣間見えるのも魅力的でした。完成形だけでなく、そこに至るまでの改善の積み重ねが示されているので、「自分も試してみよう」という気持ちを自然に引き出してくれます。

タイプ診断で自分の笑いが見える

本書の終盤に登場する「お笑いタイプ診断」は、単なる遊び心あるコンテンツではなく、学んだスキルをどう活かすかの方向性を示してくれる重要なパートです。自分のタイプを知ることで、どの笑いのスタイルが得意で、どこを伸ばせばよいのかが明確になります。

診断結果を読んでいると、自分の行動パターンや会話のクセに新たな気づきが生まれます。たとえば、自分が無意識にとっていたリアクションや話題の選び方が、実は特定のタイプに基づいていたことが分かるのです。この“自己理解”は、日常での実践をより自然な形にしてくれます。

結果として、この診断は単なるお楽しみ以上の役割を果たします。自分のスタイルを知ったうえで本書の技術を使えば、無理のない形で会話力と笑いのセンスを伸ばすことができるのです。読後の行動に直結する、実践的で価値の高い仕掛けだと感じました。

仕事と私生活に直結する即効性

本書の魅力のひとつは、読んだその日から試せる「即効性」にあります。単なる理論や心構えではなく、会話の一部を少し変えるだけで、職場でもプライベートでも相手の反応が変わることを実感できる構成になっています。特に、リアクションや話の振り方に関する具体的な提案は、読むだけでその場面を頭に思い浮かべられるほど明快です。

この感覚は、ちょっとした会話の習慣を改善するだけで空気感が変わることを教えてくれます。日常生活の中で何度も訪れる会話の機会を、以前よりもスムーズで心地よい時間に変えていける感覚があります。しかも、その変化は自分だけでなく相手にも伝わるため、結果的に人間関係全体が良い方向に回り始めます。

特別な訓練や長期的な準備を必要とせず、小さな行動の積み重ねで成果が出る——その事実がこの本の実践的価値を強く裏付けています。読後すぐに試して変化を体感できる点は、多忙な人にとっても大きな魅力だと感じました。

プロの奥義なのに親しみやすい

この本の特徴は、芸人やネタ作家という専門的な世界の奥義を、あくまで一般の読者向けに噛み砕いて紹介している点です。通常なら舞台裏の人間しか知らないテクニックや思考法を、日常会話の延長で活用できる形に落とし込んでいます。

多くの人は「プロの世界の技術=難しい、特別な人しか使えない」と思い込みがちですが、本書はその固定観念を見事に崩してくれます。スキルを使うための条件や心構えをシンプルに提示し、かつ「この順番でやれば自然にできる」という手順まで示してくれるので、実際に取り組むハードルが一気に下がります。

その結果、プロの現場で磨かれた技術を、日常生活のどんな場面にも持ち込めるようになります。専門性を保ちながらも、読者に寄り添う文章構成が、この本の親しみやすさを際立たせています。

“間”の重要性が体感で理解できた

この本を読んで、会話の「間」が持つ力を改めて意識するようになりました。これまで間を意識することはほとんどなく、むしろ沈黙を埋めることに必死になっていました。しかし、著者は間を「笑いと会話の呼吸」と表現し、使い方によって印象や効果が大きく変わることを教えてくれます。

印象的だったのは、間を置くことで相手に想像する時間を与え、その分だけ話のオチやポイントが鮮明になるという説明です。急いで話すよりも、意図的に一拍置くことで、聞き手の集中を引き付けられる。この感覚は、実際に試してみるとすぐに体感できました。

試してみた結果、相手の笑いが深くなったり、こちらの言葉をよりしっかり受け止めてもらえるようになりました。会話はただ言葉を重ねるだけではなく、間によって呼吸を合わせることが、相手との一体感を生む鍵になるのだと感じました。

まとめ

本書は、日常の会話からビジネスシーンまで幅広く使える笑いの技術とコミュニケーション術を、体系的かつ実践的に学べる内容になっています。読み終えた後も自然に実生活で試したくなるアイデアが多く、初心者から上級者まで活用可能です。

最後に、ここまでの内容を整理しながら、本書の締めくくりとして確認しておきたいポイントを以下にまとめます。

- この本を読んで得られるメリット

- 読後の次のステップ

- 総括

これらの項目を押さえておくことで、本書の内容がより定着し、日常での実践がスムーズになります。

単なる知識として終わらせず、行動に移すための視点もここで得られるはずです。

この本を読んで得られるメリット

ここでは、この一冊を通して手に入る主なメリットを整理してお伝えします。

笑いを武器にした会話力の向上

本書を通じて身につくのは、単なる面白さではなく「会話を制御する力」です。笑いを加えることで、相手の注意を引きつけ、話の流れを自分に有利な方向へ導くことができます。これにより、緊張感のある場面や初対面の相手との間でも自然と空気を和らげ、話しやすい雰囲気を作り出せるようになります。芸人が舞台上で観客の反応を見ながら間合いを変えるように、日常会話でも相手の反応に応じた柔軟な話し方が可能になります。

相手の心を動かす感情表現の習得

本書では、相手の感情に深く響く「感想」や「リアクション」の作り方が細かく解説されています。単に「面白いですね」と言うだけではなく、言葉の選び方や声のトーン、間の取り方まで含めて、相手の感情に訴えかける技術が学べます。このスキルは、笑いの場面に限らず、真剣な話や感動を共有したいときにも応用できるため、感情を伴ったコミュニケーション全般の質を底上げします。

自分に合った笑いのスタイル発見

多くの会話術の本は「こうすれば面白くなる」という一方向のアドバイスで終わりますが、本書は違います。著者は、人それぞれに笑いの取り方や向き不向きがあることを前提に、タイプ診断を用いて自分に合った方法を提示します。これにより、無理にボケを狙って空回りすることなく、自分らしいやり方で自然に笑いを取ることが可能になります。この自己理解は、コミュニケーションの失敗を減らし、長期的な自信にもつながります。

ビジネスでも使える汎用性

笑いと聞くとプライベートな場面を思い浮かべがちですが、本書はビジネスの現場での活用も意識しています。雑談やアイスブレイク、プレゼンの導入など、ビジネスシーンでも役立つテクニックが多く収録されています。特に「前置きの工夫」や「短時間で印象を残す方法」は、営業や会議の場でもすぐに効果を発揮します。結果として、相手に好印象を与える機会が増え、仕事の成果にも直結します。

読後の次のステップ

本書を読み終えた時点で、あなたの頭の中には多くのテクニックや具体的なフレーズが蓄積されています。しかし、知識だけでは会話の質は変わりません。次に重要なのは、その知識を日常の会話に落とし込み、繰り返し試すことで自分のものにしていくことです。

ここでは、読後に実践すべき行動の流れを提示します。

step

1小さな場面で試す

いきなり大人数の場や重要な商談で新しい話し方を試すのはリスクが高く、緊張で実力を発揮できないこともあります。まずは、気心の知れた友人や家族との何気ない会話で一つの技術に絞って試してみることが効果的です。たとえば「間の取り方」や「声のトーン」など、負荷が少ない要素から始めることで、自然な形で習得が進みます。

step

2フィードバックを受け取る

自分では「うまくいった」と思っても、相手がどう感じたかは別です。信頼できる人に感想を求めたり、反応を観察することで、改善点や新しい発見が得られます。この過程で、単に面白さを追求するだけでなく、相手の立場や状況に応じた柔軟な調整力が身につきます。これが本当の意味での会話の応用力につながります。

step

3自分の得意パターンを磨く

本書では「お笑いタイプ診断」によって、自分に合った笑いの取り方を見つけられますが、重要なのはそこからさらに磨きをかけることです。得意なスタイルを日常的に使いながら、場数を踏み、バリエーションを増やしていくと、その型が自分の会話の核となります。結果的に、どの場面でも安心して笑いを取りにいける自信が生まれます。

step

4ビジネスや公式の場に応用する

家庭や友人関係で安定して技術を使えるようになったら、次はビジネスやフォーマルな場に応用する段階です。プレゼンや会議の冒頭に短いユーモアを盛り込む、営業の雑談に軽いボケを加えるなど、信頼を損なわずに場を和ませる方法を試していきます。ここで重要なのは、笑いを目的化せず、あくまで円滑なコミュニケーションのための手段として扱うことです。

step

5定期的な振り返りと改善

会話の技術は一度身につけたら終わりではなく、環境や相手によって最適解が変わります。日常的に「今日は何がうまくいったか」「どこで間延びしたか」などを振り返る習慣を持つと、改善のスピードが格段に上がります。これは芸人が舞台後に必ず行う「反省会」に近いプロセスであり、成長を加速させる鍵となります。

総括

本書『おもろい話し方 芸人だけが知っているウケる会話の法則』は、単なる笑いのテクニック集ではなく、人間関係を豊かにするためのコミュニケーション戦略書とも言えます。著者の経験と現場感覚に基づいた具体的なアドバイスは、初心者でも迷わず実践できる構成になっており、「面白くなる」ことが目的ではなく「相手との距離を縮める」ことを軸に据えています。

印象的なのは、すべての技術が一貫して「日常に落とし込める形」で解説されている点です。小手先の笑いではなく、相手を観察し、その場に合わせた最適な言葉や間の取り方を選べるようになるプロセスが示されています。このアプローチは、ビジネスの場でもプライベートでも共通して役立ち、あらゆるコミュニケーションの質を底上げします。

さらに、各章で紹介される方法論は相互に関連しており、一つのスキルを磨くことで他の能力も連動して伸びるよう設計されています。例えば、「間の重要性」を理解すると、ツッコミやリアクションの質が自然に向上し、結果として話全体の流れがスムーズになります。このような相乗効果が得られるのは、本書が体系的かつ実践的に構成されている証拠です。

本書は「おもしろい人」になるための指南書であると同時に、「相手と心地よい関係を築くための哲学書」ともいえます。

読み進めるうちに、自分自身の会話の癖や強み・弱みが見えてきて、それを改善し続けるための道筋が明確になります。

これこそが、本書を読了したあとに残る最大の価値です。

おもしろい会話が出来るようになるおすすめ書籍です。

本の「内容・感想」を紹介しています。

- おもしろい会話が出来るようになるおすすめの本!人気ランキング

- おもろい話し方 芸人だけが知っているウケる会話の法則

- ユーモアは最強の武器である: スタンフォード大学ビジネススクール人気講義

- ユーモア力 現代社会に絶対必要な能力の鍛え方・磨き方

- お笑い芸人が教える みんなを笑顔にしちゃう話し方

- おもしろい話「すぐできる」コツ

- トークの教室: 「面白いトーク」はどのように生まれるのか

- 1秒で答えをつくる力 お笑い芸人が学ぶ「切り返し」のプロになる48の技術

- 「おもしろい人」の会話の公式 気のきいた一言がパッと出てくる!