映画制作において、最も現場での判断力が問われるのが「カメラワーク」です。

限られた時間と予算の中で、観客を惹きつける映像を撮るには、即座に選択できる豊富な引き出しが必要になります。

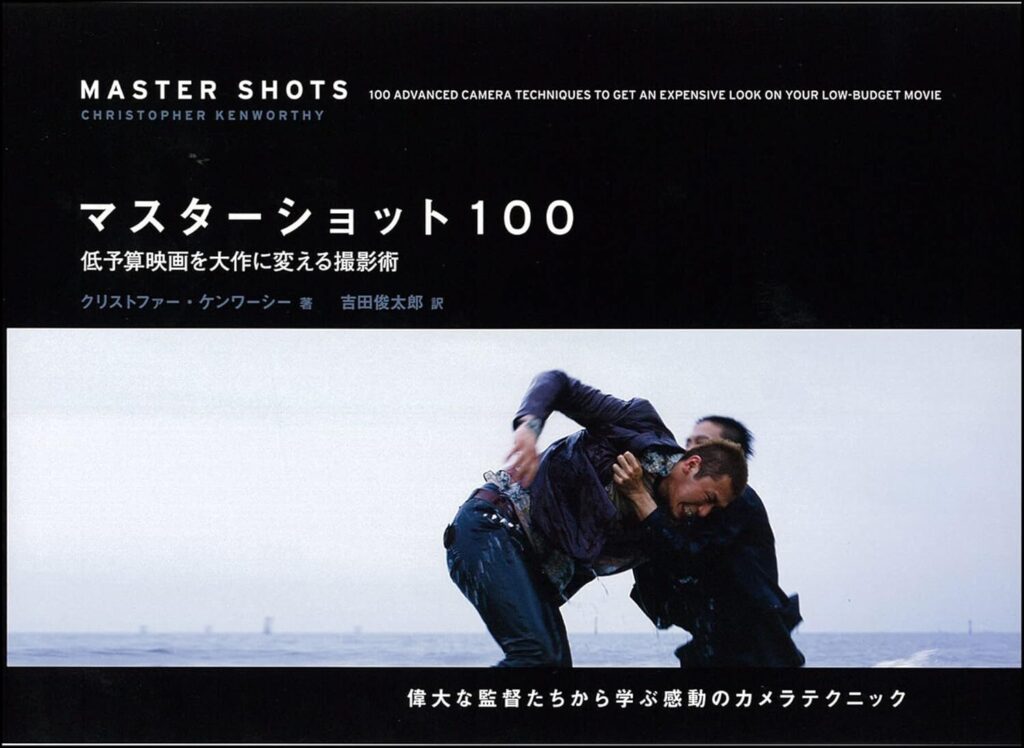

『マスターショット100 低予算映画を大作に変える撮影術』は、そんな映像制作者の強力な味方となる一冊です。

本書では、名だたる映画のシーンを題材にしながら、100種類ものショット手法を実例とともに紹介。

格闘や追跡、会話やラブシーンといった多彩な状況に応じた撮影テクニックが体系的にまとめられています。

さらに、ドリーやクレーンといった大掛かりな機材に頼らず、手持ちカメラだけでも応用可能な方法が解説されており、低予算の現場でも大作のような映像を実現できるのが大きな魅力です。

合わせて読みたい記事

-

-

映像制作について学べるおすすめの本 10選!人気ランキング【2026年】

映画やCM、YouTube動画など、映像は私たちの身近な日常に溢れています。 自分でも映像制作に挑戦してみたい、あるいはプロのスキルを磨きたいと思ったとき、頼りになるのが体系的に知識を得られる「本」で ...

続きを見る

- 書籍『マスターショット100 低予算映画を大作に変える撮影術』の書評

- 本の内容(目次)

- Chapter1 FIGHT SCENES 格闘する

- Chapter2 CHASE SCENES 追跡する/逃走する

- Chapter3 ENTRANCES & EXITS 登場する/退場する

- Chapter4 SUSPENSE, SEARCHING & CREEPING スリル/潜入/探査

- Chapter5 DRAMATIC SHIFT ドラマティックな変化

- Chapter6 REVELATIONS & DISCOVERIES 新事実/新発見

- Chapter7 SHOCK HORROR ショック/ホラー

- Chapter8 DIRECTING ATTENTION 注目を集める

- Chapter9 CAR SCENES カーチェイス

- Chapter10 DIALOGUE SCENES 会話する

- Chapter11 ARGUMENTS & CONFLICT 口論する/対峙する

- Chapter12 LOVE & SEX SCENES キスシーン/ベッドシーン

- 対象読者

- 本の感想・レビュー

- まとめ

書籍『マスターショット100 低予算映画を大作に変える撮影術』の書評

この章では、本書を理解するための基本情報を整理します。著者や翻訳者の背景を知ることで、文章や構成の狙いがより明確に見えてきます。また、本書の目的や魅力を掘り下げることで、なぜ映像制作者から長く支持され続けているのかを理解できるでしょう。

以下の5つの観点から、丁寧に解説していきます。

- 著者:クリストファー・ケンワーシーのプロフィール

- 翻訳:吉田俊太郎のプロフィール

- 本書の要約

- 本書の目的

- 人気の理由と魅力

それでは、ひとつひとつの内容を詳しく見ていきましょう。

著者:クリストファー・ケンワーシーのプロフィール

クリストファー・ケンワーシーは、映像制作の現場で長年活動してきた監督・作家です。映画・CM・ミュージックビデオといった幅広いジャンルで実績を積み重ねており、特に「低予算でも映画的に見せる技術」に強い関心を持って活動してきました。彼の最大の特徴は、机上の空論ではなく、現場で「使える」ノウハウを言語化し、誰でも取り入れられる形に落とし込んだ点です。

本書をはじめとする〈Master Shots〉シリーズは、国際的に広く読まれ、多くの独立系映画制作者や映像学校の教材としても活用されています。ケンワーシーは「ショットは単なる技術の積み重ねではなく、観客の感情を操作するための設計図だ」という信念を持ち、映画史に残る巨匠たちの演出術を誰でも実行可能な“手順”に変換しました。

映像制作においては「アイデアはあるが、それをどう撮ればいいかわからない」という悩みを抱える人が多い中、彼の著作は「考えるより前に撮れる」ためのマニュアルとして高く評価されています。

著者の姿勢は「理論の提示」ではなく「再現性の担保」。

つまり、映画美学を語るよりも“現場で動くレシピ”を重視しているのがポイントです。

翻訳:吉田俊太郎のプロフィール

翻訳を担当した吉田俊太郎は、映像関連の専門書や映画理論書の翻訳に数多く携わってきた人物です。特にフィルムアート社を中心に、映画制作の実務や批評を扱ったテキストを手掛けており、その訳文は「直訳調にならず、現場で実際に使える日本語」として定評があります。

映像の世界では、同じ用語でも文脈によってニュアンスが大きく変わることがあります。たとえば「dolly」という言葉は、ただの「台車」ではなく「カメラを水平に動かす装置やその動き」を意味します。吉田はこうした背景を正確に理解し、専門家と初心者の両方が違和感なく読めるように日本語に置き換えています。

本書は特に、現場の監督やカメラマンがそのまま指示書に使えるレベルの実用性を持っていますが、その裏には訳者の“映像現場を意識した翻訳姿勢”があります。

翻訳の質は「読んで理解できる」だけでは不十分。

“現場で口に出せる言葉”に落とし込まれているかどうかが、映像専門書の真価を決めます。

本書の要約

『マスターショット100 低予算映画を大作に変える撮影術』は、映画や映像制作の現場で頻出する12のシーン(格闘・追跡・登場・サスペンス・ドラマティックな転換・新発見・ホラー・注意喚起・カーチェイス・会話・口論・ラブシーン)を取り上げ、それぞれに効果的なカメラショットを体系的に紹介する実用書です。

本書の最大の特徴は「100種類のショットを“見本”として学べる」点にあります。単に「カメラを動かす方法」だけでなく、「なぜその動きが物語に効果的なのか」まで説明しているため、読者は単なる技法の暗記ではなく、演出意図の理解にまで到達できます。

例えば格闘シーンでは、「殴った瞬間ではなく、当たる直前にカットを切り替えることで迫力が増す」といった具体的な工夫が紹介されています。また、会話シーンでは「計算された視線の動き」が登場人物の心理を伝える手法として解説されます。

初心者にとっても、実際の映画シーンを題材にしているのでイメージしやすく、プロにとっても「現場ですぐ応用できるショット集」として役立ちます。

この本は“ショットの辞書”。

アイデアに詰まったときにパラパラめくるだけで解決のヒントが得られます。

本書の目的

本書の根底にある目的は「低予算でも、映像を“大作風”に見せる技術を伝えること」です。著者は「予算や機材の制約があるからこそ、ショット設計で勝負できる」と強調しています。つまり、大掛かりなクレーンやレールがなくても、役者の動きとカメラの動きをうまく設計すれば、観客に強い印象を与える映像を撮ることができるのです。

また、本書では「レンズ選択の重要性」も繰り返し説かれています。広角レンズと望遠レンズでは、同じ被写体でも背景の見え方やスピード感が大きく変わります。こうした“レンズによる心理的効果”を理解し、意図的に使い分けることが監督に求められる姿勢だと説明されています。

さらに、本書は「撮影現場での即断力を高める」ことも目標としています。現場では時間や予算に追われ、じっくり考える余裕はほとんどありません。そうした状況で「引き出し」に入れておける100のアイデアを備えておけば、監督やカメラマンは迷わず最適な判断を下せるのです。

映像を支配するのは予算ではなく“選択の質”。

その哲学を実例で学べるのが本書の目的です。

人気の理由と魅力

本書が映像制作者から長く愛されているのには、いくつかの理由があります。

まず第一に「索引性の高さ」です。本書は章ごとに場面別で整理されているため、例えば「明日はカーチェイスを撮影する」と分かっていれば、すぐに該当する章を開くことができます。これにより、分厚い理論書のように通読しなくても必要な知識を即座に引き出せます。

第二に「低コストで応用可能」という点です。タイトルにもあるように、本書で紹介されているショットはドリーやクレーンといった高価な機材がなくても実現できるものばかりです。手持ちカメラや三脚だけでも工夫次第で映画的な映像を撮ることができる、という実践的なスタンスは、インディーズ映画や学生映画にとって非常に心強いものです。

第三に「理論と実践を橋渡ししている」点が挙げられます。多くの映像書は「理論寄り」か「実務マニュアル寄り」のどちらかに偏りがちですが、本書はその両方を兼ね備えています。心理的効果や演出意図を解説しつつ、同時に「ではどう撮るか」という具体的な手順を提示するため、理解と実践が直結します。

最後に、日本語版の翻訳の質も人気を支える理由のひとつです。専門用語をかみ砕きながら、映像現場で通用する自然な日本語に仕上げられているため、初心者にもプロにも読みやすい内容になっています。

魅力の核心は「実行に直結する知識」である点です。

読むこと自体が学習で終わるのではなく、そのまま撮影現場で武器になるのが、本書の最大の価値といえるでしょう。

本の内容(目次)

本書は12の章立てで構成されており、映像表現に必要な多彩なシチュエーションを網羅しています。それぞれの章には、現場で即使えるカメラワークや構図の工夫が豊富に紹介されており、監督や撮影者が抱える悩みを解決するヒントが詰まっています。

以下に章ごとのテーマを整理しました。

- Chapter1 FIGHT SCENES(格闘する)

- Chapter2 CHASE SCENES(追跡する/逃走する)

- Chapter3 ENTRANCES & EXITS(登場する/退場する)

- Chapter4 SUSPENSE, SEARCHING & CREEPING(スリル/潜入/探査)

- Chapter5 DRAMATIC SHIFT(ドラマティックな変化)

- Chapter6 REVELATIONS & DISCOVERIES(新事実/新発見)

- Chapter7 SHOCK HORROR(ショック/ホラー)

- Chapter8 DIRECTING ATTENTION(注目を集める)

- Chapter9 CAR SCENES(カーチェイス)

- Chapter10 DIALOGUE SCENES(会話する)

- Chapter11 ARGUMENTS & CONFLICT(口論する/対峙する)

- Chapter12 LOVE & SEX SCENES(キスシーン/ベッドシーン)

このように整理された章構成によって、読者は自分が撮りたいシーンに直結する技法をすぐに探し出すことができます。

さらに、それぞれのテーマが具体例とともに解説されているため、初心者でも直感的に理解しやすく、応用力も自然と身についていきます。

Chapter1 FIGHT SCENES 格闘する

この章では、肉体的な衝突をどのように映像として表現するかに焦点が当てられています。格闘シーンは観客の感情を直接揺さぶる要素が強いため、単に殴る・蹴るを撮るだけでは迫力が伝わりません。そこで望遠レンズを使ってアクションを圧縮して見せる方法や、動きの頂点を捉える“スピード・パンチ”のような手法が紹介され、観客に「当たった感覚」を錯覚させる工夫が解説されています。

また、編集の段階で効果を増幅させる“カッティング・フォー・インパクト”のように、衝撃を視覚的に補強するテクニックも重要です。さらに、暴力そのものを画面外に置くことで観客の想像力を刺激する「オフスクリーン・バイオレンス」も取り上げられており、見せる・隠すのバランスが重要であることがわかります。これにより、過剰な残酷描写に頼らずとも十分な緊張感を生み出すことができます。

格闘の演出は単に肉体表現を記録するのではなく、観客に「痛み」や「緊張」を共有させることが核心です。そのために必要なのは、動作の強調やカメラアングルの選択であり、現場の限られた条件でも成立するアイデアが豊富に提示されています。

格闘の迫力は“当たる瞬間をどう切り取るか”で決まります。

カメラの角度とタイミングが命です。

Chapter2 CHASE SCENES 追跡する/逃走する

ここでは、逃走劇や追跡シーンにおける臨場感の作り方が詳しく解説されています。観客が「一緒に走っている」と錯覚するために、カメラを人物と並走させる手法や、ロングレンズを利用して追跡者との距離を詰まらせる工夫が紹介されています。これにより、単なる移動を撮るのではなく、緊張と焦燥を映像で可視化できます。

シーンの舞台が狭い路地か広い空間かによって、撮影手法も変わります。狭い空間では「圧迫感」を生み出すために画角を工夫し、広い空間では被写体の小ささを利用して「孤独感」や「逃げ場のなさ」を演出します。また、「アンフェア・スピード・ゲイン」のように不自然な速度の差を強調する技法で、追う者と追われる者の心理的距離を誇張する手法もあります。

さらに、追跡の途中で意外な障害やサプライズを挟み込むことで、観客の予想を裏切り、緊張感を一層高める工夫も解説されています。追跡シーンは単に速さを競うものではなく、物語の進行を加速させる装置として機能しているのです。

Chapter3 ENTRANCES & EXITS 登場する/退場する

この章では、人物の出入りを物語上の演出として活かす方法がまとめられています。キャラクターの登場は単なる動作ではなく、その存在感や役割を観客に強烈に印象づけるチャンスです。背景から徐々に姿を現す“バックグラウンド・リビール”や、障害物を使って突然現れる“オブジェクト・リヴェレーション”など、登場の仕方ひとつでキャラクターの格を表現できるのです。

退場についても同様で、カメラのパンや移動を用いて人物を見送ることで余韻を残したり、次の展開へ自然につなげたりすることが可能です。また、同じショットの中で二つのシーンを切り替える“シーン・スワップ”のように、出入りを編集的に活用するアイデアも提示されています。

これらの手法は、映画的な演出だけでなくCMやMVなどの短尺作品でも効果的です。限られた時間の中でキャラクターの存在感を立ち上げるために、登場や退場の演出は重要な武器になります。

Chapter4 SUSPENSE, SEARCHING & CREEPING スリル/潜入/探査

観客を不安にさせる撮影術が集中的に紹介されているのがこの章です。例えば、ドリーを使ってゆっくりと寄る“サトル・ドリー”は、何かが起こりそうな予感を観客に与えます。また、“プッシュ・オン・ナッシング”のように空間に何もないことを強調するショットは、逆に不気味さを際立たせる手法として効果的です。

人物が手がかりを探す場面では、観客の視点を登場人物と一致させ、探索の過程を共に体験させます。これにより、発見の瞬間に観客も同じ驚きを共有でき、シーンに没入感が生まれます。また、空間を広げる“ワイドニング・スペース”のような表現は、狭い空間を一気に危険な舞台へと変える働きを持ちます。

緊迫感を生む歩みや、同時に複数の出来事が重なるショットなども紹介されており、スリル演出の幅を広げる方法が具体的に提示されています。こうした工夫は低予算でも実現可能で、サスペンス作品に限らず幅広いジャンルで応用できます。

Chapter5 DRAMATIC SHIFT ドラマティックな変化

この章では、物語の大きな転換点を映像でどう表現するかが解説されています。例えば、“フォーカス・イン”で急激に寄ることで感情の爆発を示したり、“モーメント・オブ・ドラマ”のように人物の反応を強調することで、ストーリーの核心を際立たせることができます。

また、背景を操作して状況を一変させる“ワーキング・バックグラウンド”や、人物の動きに合わせて視点を反転させる“ピボット・オン・キャラクター”など、観客に「世界が変わった」と感じさせる表現も解説されています。これらは単なる技法ではなく、物語の意味を瞬時に伝える映像言語の一種といえます。

こうした変化の強調は、観客の集中を一気に引き込み、次の展開への期待を高めます。特に低予算の制作では大掛かりなセットチェンジが難しいため、カメラワークで劇的な転換を演出できるのは大きな利点です。

Chapter6 REVELATIONS & DISCOVERIES 新事実/新発見

この章は、隠されていた事実や新たな発見を視覚的に強調する方法がまとめられています。例えば、カメラを引いて背景の新事実を明かす“プルアウト・リビール”や、影の中から人物が姿を現す“アウト・オブ・シャドウ”などが典型的です。これにより、観客は主人公と同じタイミングで驚きを体験できます。

また、群衆の中の小さなディテールを浮かび上がらせる“ディテール・イン・ザ・クラウド”や、視点をずらすことで発見を際立たせる“アイ・スライド”といった技法も解説されています。これらは観客の目を意図的に導き、重要な真実に気づかせる映像の仕掛けです。

新しい発見を描く際には、「隠す」と「明かす」の対比が鍵となります。観客に予想を抱かせ、その期待を裏切ることで強烈な印象を残すことができます。これにより、映像は単なる情報伝達を超えて、物語に厚みを与えるのです。

Chapter7 SHOCK HORROR ショック/ホラー

恐怖や驚きを生み出すシーンでは、観客の予測を裏切ることが最大のポイントとなります。本章では、まず緊張を積み上げる「ビルディング・テンション」や、別方向に視線を誘導してから衝撃を与える「ミスディレクション・フォー・ショック」などが取り上げられています。これらは観客の意識を巧みに操作し、驚きの効果を何倍にも引き上げる技法です。

さらに、人物や場所を恐ろしく見せるカメラワークについても具体的に紹介されています。照明や画角の工夫により、日常的な空間でも一瞬にして不気味な舞台へと変貌させることが可能です。また、広い空間をあえて強調することで「孤独感」や「逃げ場のなさ」を強烈に観客へ印象付けます。

そして、隠れた攻撃者や不安を象徴する小道具を効果的に配置することで、観客は常に「次に何が起こるのか」と身構える状態になります。ホラーの魅力は単なる恐怖ではなく、その持続する緊張感にあることを本章は示しています。

Chapter8 DIRECTING ATTENTION 注目を集める

映像の中で観客の視線をどこに導くかは、物語理解に直結します。本章では、物体を使って視線をコントロールする「オブジェクト・ガイド」や、動きの受け渡しによって自然に目線を誘導する「ハンディング・オフ・モーション」などが紹介されています。

さらに、色彩や反射を用いた方法も解説されています。例えば、特定の色だけを際立たせることで、その部分に観客の注目を集めることができます。これは広告やMVなど、短時間で強い印象を与えたい映像でもよく応用される技法です。

また、カメラが動きを止める地点や、あえて逆方向から撮るアングルによっても観客の意識を操作することができます。単なる美的効果ではなく「物語のどこに集中させたいか」を明確にすることが映像演出の核心であると説かれています。

Chapter9 CAR SCENES カーチェイス

車内や車を使ったシーンは、アクション映画だけでなくドラマやCMでも頻繁に登場します。本章では、フロントシートやバックシートからの撮影方法が詳しく解説されており、同じ車内空間でも視点によってまったく異なる緊張感や親密さを生み出せることが示されています。

また、車内での会話シーンにおけるカメラの位置やアングルの工夫も取り上げられています。狭い空間をどう切り取るかによって、観客が感じる心理的な距離感が変化するのです。例えば窓越しに撮影することで、登場人物を外界との関係性の中に置き、物語の奥行きを強調できます。

さらに、車から降りる瞬間や並行して歩く人物のショットなど、移動する乗り物と人物の関係を捉えることで、物語に流動感を持たせることも可能です。動きそのものがストーリーを進める要素として機能するのが、車を使ったシーンの大きな魅力です。

Chapter10 DIALOGUE SCENES 会話する

会話は映画やドラマの骨格を支える重要な要素です。本章では、二人の人物を同じ画面に収める「シェア・スクリーン」や、感情の高まりに合わせてカメラを動かす「ムーブ・ウィズ・ザ・ビート」など、会話を映像的に豊かに見せる方法が紹介されています。

特に注目すべきは、ドリーで人物に寄りながら撮影する手法です。これにより観客は無意識に会話の内容へと引き込まれ、緊張感や親密さを強く感じ取ることができます。また、鏡越しに視線を交わす「ミラー・トーク」は、心理的な駆け引きを映像で表現する上で効果的なテクニックです。

さらに、背景をずらしたり人物の高さを変えるなど、小さな工夫が映像に新鮮さを与えます。単なる会話を超え、画面全体を通してドラマを語る力が身につく章といえるでしょう。

Chapter11 ARGUMENTS & CONFLICT 口論する/対峙する

ここでは、対立シーンをより劇的に見せるための技法がまとめられています。人物の周囲を円を描くように回る“サークリング”は、争いの緊迫感を視覚的に強調し、観客にその場のエネルギーを伝えます。また、カメラが人物に詰め寄る“アタッキング・カメラ”は、心理的な圧迫感を直接的に感じさせます。

一方で、防御的な構図を取る“ディフェンシブ・カメラ”や、演者同士が交差する“クリスクロッシング”などは、力関係の変化や感情の揺れ動きを映像的に見せるのに適しています。これらの手法は台本のセリフ以上に、登場人物の心理を雄弁に語ります。

さらに、“バック・オーバー・ショルダー”のように肩越しで相手を振り返らせるショットは、心理的な距離感や優劣を一瞬で描き出します。口論や対峙はただの言葉の応酬ではなく、身体と空間を含めた総合的なドラマ表現として映し出されるべきなのです。

Chapter12 LOVE & SEX SCENES キスシーン/ベッドシーン

最後の章では、親密さや愛情を映像に落とし込む方法が語られています。“アイ・コンタクト”や“ファースト・コンタクト”のような視線や初めての接触は、感情の高まりを象徴的に示す瞬間です。また、キスのアングルを工夫することで同じ動作でも全く違うニュアンスを与えることができます。

さらに、“アウト・オブ・ボディ”のように顔だけで親密さを表現したり、“ワールド・オブ・ディテール”で手や肌の触れ合いをクローズアップすることで、過度な描写に頼らずとも十分に感情を伝えることが可能です。大切なのは「何を見せるか」ではなく「どこまで見せるか」のバランスです。

こうしたシーンはしばしば誤解されやすく、安易な表現に流れると観客に不快感を与えかねません。本章では、演技とカメラが一体となって繊細な感情を可視化するためのヒントが示されています。これにより、愛情表現は単なる描写を超えて物語の深みを増す役割を果たします。

対象読者

『マスターショット100 低予算映画を大作に変える撮影術』は、映像制作に携わる幅広い層に役立つ実践的な一冊です。

特に以下のような立場の人々にとって、本書は現場での大きな武器となります。

- 低〜中予算の監督・助監督

- 撮影監督・カメラオペ

- 映像系学生・自主制作チーム

- MV/CM/SNSドラマ制作者

- 企画・プロデューサー

これらの読者はそれぞれ異なる課題や期待を抱えていますが、本書はその多様なニーズに応えるだけの具体性と汎用性を兼ね備えています。

以下で、それぞれの立場から見た活用方法を詳しく解説していきましょう。

低〜中予算の監督・助監督

限られた予算の中で最大限の表現を引き出さなければならない立場にある監督や助監督にとって、本書はアイデアの宝庫となります。高価なクレーンやドリーを用いずとも、手持ちカメラや少ない機材で大作のような映像を撮るための工夫が詰め込まれており、「どうすればシンプルな撮影が豊かな表現へと変わるのか」を学ぶことができます。

また、撮影現場では時間との戦いが常にあります。そのため即断即決が求められる状況で、数多くのショットパターンを頭に入れておくことは、演出の幅を広げる大きな助けになります。助監督にとっては、監督の意図を理解しながら効率よく撮影進行を支える知識にもつながります。

低予算だからといって表現力を制限される必要はありません。本書を活用すれば、現場での工夫次第でどんな制約下でも観客を驚かせる映像を生み出すことが可能です。

撮影監督・カメラオペ

カメラワークの担い手である撮影監督やカメラオペレーターにとって、本書は具体的な技法書であると同時に、映像表現の可能性を拡張するヒント集となります。被写体の動きや照明と連動させることで、単調になりがちなショットをドラマチックに変える工夫が解説されているからです。

特に、場面ごとに「どのレンズを選ぶべきか」「どんな動きが効果的か」が明示されている点は実務的です。カメラ担当者は監督の抽象的な指示を具体的なショットに落とし込む必要がありますが、本書の知識はその架け橋となります。

また、撮影監督自身がショットの引き出しを持っていれば、監督に対して提案できる幅も広がります。その結果、撮影現場はよりクリエイティブで協力的な空気に変わっていくでしょう。

映像系学生・自主制作チーム

映画や映像を学ぶ学生や自主制作に取り組むチームにとって、この本は教科書以上の存在です。座学で学んだ知識を現場でどう活かすか、その具体的な方法論を学べるからです。しかもプロが使うショットを、手持ちカメラでも再現できる形で解説しているため、現実的に実践しやすい内容となっています。

学生時代は試行錯誤を繰り返す時間でもありますが、無駄な遠回りを避けるためには、先人が積み重ねた知識に触れることが有効です。本書を片手に撮影実習や課題制作に取り組むことで、作品の完成度が格段に上がるでしょう。

また、自主制作チームにとっては、限られたスタッフと機材でも作品を魅力的に見せる工夫を学べる点が大きな魅力です。仲間と共有しながらアイデアを膨らませることで、撮影現場の一体感も高まります。

MV/CM/SNSドラマ制作者

短尺の映像作品を手掛けるクリエイターにとって、本書の知識は即効性のある武器となります。MVやCM、SNSドラマは限られた秒数で強い印象を残す必要があるため、一瞬で観客の目を引くカメラワークが重要です。本書には、そのためのショットアイデアが豊富に紹介されています。

例えば、色彩や視線誘導を巧みに利用するショットは、広告的な演出に直結します。また、リズム感やサプライズを強調する撮影方法は、音楽映像や短編ドラマにおいて大きな効果を発揮します。

さらに、スマートフォンで気軽に撮影できる時代だからこそ、映像のクオリティを一段高める工夫は差別化の鍵となります。本書を活用すれば、低コストでも「プロフェッショナルな映像美」を観客に届けることができるでしょう。

企画・プロデューサー

作品全体の方向性を決める企画担当者やプロデューサーにとっても、本書は参考になります。カメラワークの知識を持つことで、監督や撮影スタッフとのコミュニケーションが円滑になり、制作の現場が効率的に進むからです。

また、ショットの可能性を理解していれば、企画段階で「このシーンはこの手法で効果的に撮れる」という具体的な見通しを立てられます。これは予算配分やスケジュール管理にも直結し、作品全体の完成度を高める重要な要素です。

さらに、プロデューサー自身が映像表現に深い理解を持つことで、作品に一貫性のあるビジョンを与えやすくなります。単なる資金や人員管理にとどまらず、クリエイティブ面でもプロジェクトを支える存在になれるでしょう。

本の感想・レビュー

シーン別ショットが100種類以上まとまっている

この本を手にしたとき、まず心を奪われたのはその構成の明快さでした。格闘や追跡、会話やラブシーンといった場面ごとにショットが体系的に整理されており、見出しを追うだけで映像づくりの全体像が見えてくるように感じられました。映像の現場で迷う瞬間に、こうした「引き出し」がどれほど心強いかを実感しました。

ページをめくるたびに紹介されるショットは、単なる技術の羅列ではなく、映画の一場面を切り取った生きた参考例です。そのため、読むだけで実際に目の前にシーンが立ち上がってくるような感覚がありました。頭の中でストーリーボードを描きながら読むことができ、自然と応用の可能性を考えさせられます。

一冊を通じて「映像表現は無限に広がる」ということを改めて感じました。ショットを知識として覚えるのではなく、創造のためのきっかけとして取り込める点が、この本の最大の魅力だと思います。

現場即断力を鍛える

現場に立つと、時間は常に足りず、突発的なトラブルもつきものです。その中で問われるのは監督や撮影者の瞬時の判断力であり、この本はその力を鍛える格好の教材だと感じました。各ショットには「どうしてその方法が有効なのか」という背景が添えられており、理解が深まることで判断の速度も上がります。

特に印象的だったのは、効果の説明が明確であるために「なぜこの方法を選ぶべきか」が腑に落ちることです。ただ技術を真似するのではなく、現場の状況に応じて最適な選択を導き出せるように導いてくれるのです。知識が整理されているからこそ、即断即決が可能になります。

本番で迷うことが少なくなれば、それだけ演者やスタッフに集中できる余裕が生まれます。この本を読むことは、単なるテクニック習得ではなく、現場全体を円滑に進めるための力を養うことにつながるのだと強く感じました。

限られた機材で映画的に見せる工夫がわかる

この本を読み進める中で、最も励まされたのは「潤沢な資金がなくても工夫次第で映像は変わる」というメッセージでした。高価なクレーンやドリーに頼らなくても、カメラの扱い方や視点の選び方によって、十分に迫力や奥行きを出せることが具体的に示されています。

機材の不足を嘆くのではなく、その制約の中でいかに魅力的な画を作るか。本書はその実例を豊富に提示しており、「自分の環境でもできる」という確信を与えてくれました。大規模な制作現場だけでなく、小さなチームや自主映画でも実践可能なアプローチが多いのです。

結果として、この本は単に技法を教えるだけでなく、映像制作に挑む人々の背中を押す存在になっていると感じました。「低予算でも大作のように見せる」というコンセプトが、読む者のモチベーションを大きく高めてくれます。

ショット種別が豊富

目次を眺めただけでわかるのは、この本の守備範囲の広さです。アクションやスリル、会話や口論、さらには愛の場面まで、映画を構成する主要な場面がほぼすべて網羅されています。どんなジャンルの作品に取り組む場合でも、必ず役立つショットが見つかる構成になっています。

各章はそれぞれ独自のテーマを持ちながら、具体的な手法が順序立てて紹介されています。そのため、必要な場面を探しやすく、制作の流れに合わせて活用できる点がとても便利です。まさに現場で手引書のように使える実用性を備えていると感じました。

この幅広いカバー力は、映像制作を志す人にとって心強い資源となります。特定のジャンルに縛られることなく、多様なシーンに応用可能な知識が詰め込まれており、一冊で“万能な辞書”を手に入れたような感覚を覚えました。

手持ちカメラでも応用できる発想が満載

本書を読みながら強く共感したのは、「制約こそが創造を生む」という視点でした。多くのショットが、特別な機材を必要とせず、手持ちカメラだけで工夫して実現できるように構成されています。その発想は、予算や環境に左右されずに挑戦できる勇気を与えてくれました。

特に「限られた条件をどう逆手にとるか」という考え方は、映像表現に柔軟性を持たせてくれます。機材不足を弱点と捉えるのではなく、むしろ独自性を生み出すための土壌とする。そんな姿勢がこの本全体に流れており、読む者の創作意欲を刺激します。

このアプローチは、今後の撮影スタイルに大きな影響を与えていくと感じました。華やかな設備に頼らずとも、「工夫次第で映画的な映像は生み出せる」という実感を、私はこの本を通して強く得ることができました。

構図と動きで物語を語る力がつく

この本を読んでいると、カメラは単なる記録装置ではなく、物語を伝える言語なのだと実感しました。どのようにフレームを切り取り、どの方向へ動かすのか。その一つひとつの選択が、登場人物の心情や場面の空気を観客に直接伝える手段になることを強く意識させられました。

特に印象深いのは、寄りや引き、パンやドリーといった基本的な操作が、それぞれ異なる意味を帯びるという解説です。単に画面を動かすのではなく、背景の広がりや視線の誘導によって、観客が「何をどう感じるか」が変化していく。そこに映像ならではの語りの力を感じました。

読後には、自分自身の映像設計が以前よりも立体的になったと気づきました。シーンを構成する際に「どんな言葉で伝えるか」ではなく「どんな視覚的体験を生み出すか」を考えるようになったのです。この意識の変化が、本書最大の価値だと感じています。

単なる技法でなく背景意図も理解できる

この本の特徴は、単なるショットのやり方を説明するのではなく、その背景にある意図を示している点です。「どうしてその手法が効果的なのか」を理解できるからこそ、単なる真似にとどまらず、応用が利くようになるのだと思います。

説明の中で強調されているのは、技術そのものではなく、それが観客に与える感情的な影響です。視覚的な演出が心理的な作用をもたらすことを体系的に学べるため、ただの撮影マニュアルとは一線を画しています。読み進めるうちに、理論と実践が互いに補い合う関係性がよく理解できました。

結果として、カメラワークを“手段”として捉えるのではなく、“表現”として捉える視点を持つようになりました。この変化は、映像制作に携わる者にとって大きな転換点になると感じます。

レンズ選びの重要性再確認

本書を読み進めるうちに、レンズの選択が映像の印象を大きく左右することを改めて理解しました。広角や望遠といった種類の違いが、単なる距離感の差ではなく、観客が受け取る空気や感情に直結するのです。

著者は各ショットにおいて適したレンズを提示しており、その理由も丁寧に書かれています。その説明を読むことで、自分がこれまで「なんとなく」で決めていた選択に確かな根拠を与えられた気がしました。学びながら実際にカメラを持ち出し、画の変化を自分の目で確認した時、その違いの大きさに驚かされました。

この経験を通じて、レンズは単なる道具ではなく、作品のトーンを決定づける要素なのだと強く意識するようになりました。本書はその重要性を再確認させてくれる貴重な機会を与えてくれました。

まとめ

ここまで紹介してきたように、本書は映画制作に携わる幅広い人々にとって、現場で実際に役立つ“武器”となる一冊です。

最後に整理として、締めくくりにふさわしい3つの視点を確認しておきましょう。

- この本を読んで得られるメリット

- 読後の次のステップ

- 総括

それぞれを押さえることで、単なる知識習得にとどまらず、撮影現場で成果につながる具体的なアクションへと結びつけられます。

この本を読んで得られるメリット

本書を読むことの価値は、単なる撮影テクニックの習得にとどまりません。読者はページをめくるたびに“現場で使える実践的な知恵”を増やし、予算や機材の制約を超えた発想力を磨いていくことができます。

ここでは、4つの観点からその魅力を掘り下げて紹介します。

即戦力となるショットの引き出し

本書には100種類ものショットが、映画の実例をもとに解説されています。これらは単なる映像テクニックではなく、具体的な状況でどう活用できるかまで踏み込んでいます。そのため、読んだ直後から現場で実際に試すことができ、撮影中の迷いや時間のロスを減らす実用的な引き出しとして機能します。

制約を武器に変える発想力

大掛かりな機材や潤沢な予算を前提とせず、身近な道具で工夫して映像を作り上げる方法が豊富に示されています。これは「制約を不利と捉えるのではなく、独創的な表現を引き出すチャンスに変える」という発想を育てます。その結果、学生作品や自主映画だけでなく、制約の多い現場全般で役立つ実践的な思考法が身につきます。

現場対応力と即断力の強化

撮影現場では、予定通りにいかないことが多く発生します。本書を通じて多様なショットを知っておけば、状況が変わったときにも別の選択肢を瞬時に導き出せるようになります。これは監督や撮影監督にとって大きな武器であり、限られた時間や条件の中で最高の映像を引き出す「即断力」の養成につながります。

レンズ選択とカメラワークの理解

多くの章で、どの種類のレンズを使えばどういった効果が得られるのかが具体的に示されています。広角や望遠が生む空間表現や心理的効果を学ぶことで、単なる「きれいな画作り」から一歩進み、映像全体の設計を組み立てられるようになります。レンズを理解することは、役者の演技や物語のテンポを最大限に引き出すための基盤となるのです。

本書の本質は“テクニックの羅列”ではなく、それらを通じて培われる柔軟な発想力と応用力にあります。

学びを積み重ねれば、予算や機材の制約を逆手に取った創造的な映像づくりが可能になるのです。

読後の次のステップ

本書を読み終えたあとに大切なのは、知識を知識のまま終わらせず、実践に移すことです。ショットの理解を体で覚え、作品の中で効果的に機能させることで、初めて学びが自分のものとなります。

ここでは、読後に取り組むべき具体的なプロセスを整理してみましょう。

step

1小規模な実験を積み重ねる

まずは気になったショットを1つか2つ選び、身近な環境で撮影してみましょう。スマートフォンや小型カメラを使い、友人や家族を被写体にして実際に試すことで、机上の知識がリアルな体験に変わります。小さな成功と失敗を繰り返すうちに、現場で自然に手が動くようになります。

step

2台本や企画に組み込む

次の段階では、学んだショットを具体的なシナリオや企画書に落とし込むことが重要です。物語の展開に沿って、どのシーンでどのカメラワークを活用するかを決めると、演出の方向性がクリアになり、スタッフとの共有もスムーズになります。ショット名を台本の余白に書き込むだけでも、全体の設計が一気に明確になります。

step

3編集との連携を意識する

さらに踏み込むなら、編集のリズムを想定して撮影を行うことです。本書で紹介されるショットは単体で完結するものではなく、カットの繋がりによって最大の効果を発揮します。撮影時に「このカットは次のシーンにどう繋がるのか」を意識することで、完成した映像はより滑らかで説得力のあるものになります。

step

4自主制作で応用する

実験や企画への応用を経たら、小規模な自主制作に挑戦してみましょう。短編映画やミュージックビデオ、SNS向けドラマなど、制作規模に関わらず“実戦の場”を持つことが成長に直結します。本書で得た技術を実際の作品に落とし込むことで、観客からの反応を通してショットの効果を客観的に確認できます。

step

5自分なりのバリエーションを生み出す

最後に、本書のショットをそのまま再現するだけで終わらず、自分なりに応用していくことが重要です。アングルを変えたり、光源を工夫したり、動きのスピードを調整するだけでも、新たな表現に発展します。既存のアイデアを土台に、自分だけの映像スタイルを築き上げていくことこそが、次なるステップの到達点です。

映像の学習は「模倣」から始まり、「応用」を経て、「独自性」に到達します。

本書はその第一歩を強力に後押ししてくれる羅針盤となるでしょう。

総括

『マスターショット100 低予算映画を大作に変える撮影術』は、単なる撮影テクニック集ではなく、映像表現の基礎と応用を体系的に学べる実践的な指南書です。本書の大きな魅力は、どんなに予算や機材が限られていても、創造力と工夫によって映像に力強さを与えられるという確信を読者に与えてくれる点にあります。まさに「アイデアで勝負する映画制作」において不可欠な視点を提供しているのです。

さらに、この書籍は単にショットの手法を解説するだけでなく、それぞれが持つ心理的効果や物語的役割を示しています。そのため、映像を「美しく撮る」ことにとどまらず、「物語を映像で語る」ための視点が自然と身につきます。これは監督や撮影監督だけでなく、脚本家や編集者にとっても作品理解を深める重要な学びとなるでしょう。

また、本書を読み進める過程で気づかされるのは、偉大な監督たちもまた制約の中で試行錯誤し、工夫を凝らしてきたという事実です。予算や機材に縛られず、現場で瞬時に判断を下す力こそが創造性の源泉であることを、本書は実例を通じて教えてくれます。この視点を持てば、どんな制作環境にあっても前向きに挑戦できるはずです。

本書は映像制作に携わるあらゆる人にとって、発想を広げ、表現を深めるための指針となる一冊です。

初心者が基礎を学ぶ手がかりとしても、経験者が新たな刺激を得る資料としても有効であり、読者のキャリアに長く寄り添う存在となるでしょう。

映像制作に関するおすすめ書籍

映像制作について学べるおすすめ書籍です。

本の「内容・感想」を紹介しています。

- 映像制作について学べるおすすめの本!人気ランキング

- 映像クリエイターのための完全独学マニュアル

- 映像制作モダンベーシック教本

- 映画制作の教科書 プロが教える60のコツ~企画・撮影・編集・上映~

- マスターショット100 低予算映画を大作に変える撮影術

- マスターショット2 【ダイアローグ編】

- filmmaker's eye 第2版

- 映像・動画制作者のためのサウンドデザイン入門 これだけは知っておきたい音響の基礎知識

- 図解入門よくわかる最新映像サウンドデザインの基本

- 映画脚本の教科書 プロが教えるシナリオのコツ 心得・法則・アイデア・分析

- 映画編集の教科書 プロが教えるポストプロダクション 構成・演出・効果・音