「話を盛り上げたいのに、なぜか静まり返ってしまう」「楽しく雑談したいのに、会話が続かない」――そんな経験は誰にでもあるはずです。

人との関係を築くうえで欠かせないのがコミュニケーションですが、会話が弾まないと、自分の印象や人間関係にまで影響してしまいます。

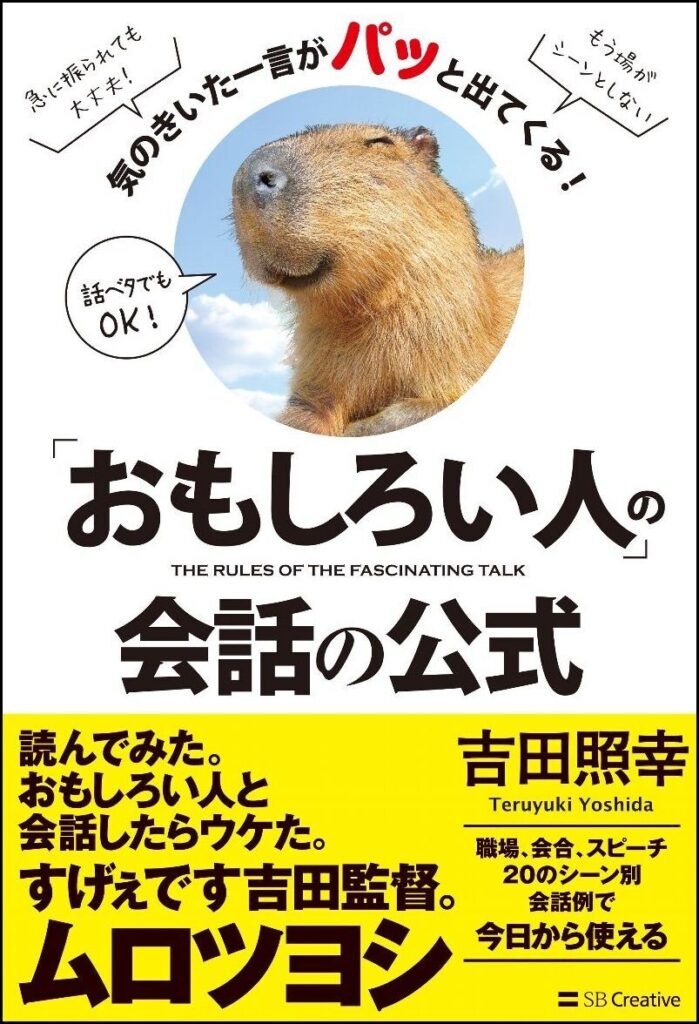

そんな悩みに応えてくれるのが、テレビディレクターとして『サラリーマンNEO』や『あまちゃん』など数々の人気作品を手掛けてきた吉田照幸氏による『「おもしろい人」の会話の公式 気のきいた一言がパッと出てくる!』です。

プロのコメディ演出家が培った「笑いと会話の技術」を、誰でも日常で使えるようにわかりやすくまとめた一冊。

本書では「盛り上がっているときは会話に入らない」「Yes/Noで答えられる質問は避ける」といった意外なコツから、ビジネス・恋愛・スピーチといったシーン別の実践テクニックまで解説。

単なる会話術のハウツーではなく、「相手を喜ばせるおもてなし」としての会話の極意が学べる内容となっています。

合わせて読みたい記事

-

-

おもしろい話し方が出来るようになるおすすめの本 8選!人気ランキング【2026年】

人前で話すとき、「もっと笑いをとりたい」「相手を惹きつけたい」と思ったことはありませんか? 会話が盛り上がる人には、ちょっとしたユーモアのスパイスや話の組み立て方にコツがあります。実はそれらは、生まれ ...

続きを見る

書籍『「おもしろい人」の会話の公式 気のきいた一言がパッと出てくる!』の書評

この本は「会話が続かない」「場を盛り上げようとして逆に静まってしまう」という、誰もが経験したことのある悩みに正面から向き合った一冊です。著者自身がテレビ業界で培ってきた“笑いを作る技術”を日常生活に応用する形でまとめられているため、机上の空論ではなく、実際のコミュニケーションの現場で役立つ具体的な工夫が詰まっています。

ここでは次の4つの観点から、この本を読み解いていきます。

- 著者:吉田 照幸のプロフィール

- 本書の要約

- 本書の目的

- 人気の理由と魅力

それぞれ詳しく見ていきましょう。

著者:吉田 照幸のプロフィール

吉田照幸氏は、長年NHKで番組を手掛けてきた演出家であり、テレビ業界の「笑い」を知り尽くした人物です。『サラリーマンNEO』や『あまちゃん』など、多くの人の記憶に残る作品を生み出してきました。これらの作品に共通するのは、日常の一コマを切り取りながらも“笑い”を引き出す巧みな演出です。

その経験を通じて、吉田氏は「笑いは必ずしも話の内容から生まれるものではなく、相手との関わり方やその場の空気のつかみ方から生まれる」という確信を持つようになります。本書は、その現場で得た気づきを整理し、一般の人でも応用できるように噛み砕いて伝えているのです。

映像の世界で重要とされる“間”や“空気”のコントロールは、会話にもそのまま応用できます。

演出家の視点だからこそ導き出せた知見といえます。

本書の要約

『「おもしろい人」の会話の公式』は、「会話を盛り上げようとして逆に空回りしてしまう」「雑談が続かない」といった、日常的によくある悩みに具体的な解決策を与える一冊です。本書が提示するのは、“面白い話をする”ことではなく、“面白い場をつくる”こと。つまり、会話の主役は自分ではなく、相手やその場全体にあるという発想です。会話を「おもてなし」と捉えることで、自然と相手の立場や気持ちに目を向けられるようになります。

内容は5つの章で構成されており、最初に「なぜ会話がウケないのか」という誤解を正すところから始まります。続いて、雑談を膨らませる具体的な方法、ちょっとした言い回しの工夫、シーン別の実践法、人前で話すときの心得へと発展していきます。これらを体系的に学ぶことで、仕事・恋愛・友人関係など、あらゆる場面で「ウケる」話し方を身につけられるのが特徴です。

人間関係を円滑にするのは“話の中身”より“場を共有する姿勢”だというのは、コミュニケーション研究でも裏づけられている考え方です。

本書はその理論をわかりやすく実践化しています。

本書の目的

著者が強調するのは「自分が面白く見られること」ではなく「相手を心地よくさせること」です。会話を盛り上げようとするあまり、無理にテンションを上げたり、オチをつけようとしたりする人は少なくありません。しかし、それはかえって場をしらけさせる原因になりがちです。本書はそうした“誤った常識”を一つずつ取り除き、誰もが自然体で会話を楽しめるよう導いてくれます。

目的はシンプルですが奥が深く、「相手の話をよく聞き、適切に反応し、必要に応じて軽いユーモアを加える」ことで、相手に「この人といると楽しい」と思わせることにあります。つまり、“自分が主役”から“相手が主役”へと視点を転換させることが、本書を通して学ぶべき核心なのです。

心理学では「自己中心的な会話」より「相手志向の会話」の方が信頼関係を長続きさせるとされています。

本書の狙いはまさにこの信頼構築にあります。

人気の理由と魅力

この本が多くの読者に支持されているのは、実生活での“使いやすさ”にあります。紹介されているテクニックは複雑な理論ではなく、すぐに試せる小さな工夫ばかりです。「盛り上がっている会話には無理に加わらない」「Yes/Noで終わる質問は避ける」といったアドバイスは、誰もが日常で直面する状況を前提にしているため、再現性が高いのです。

また、著者がテレビコントの演出を手掛けてきた経験が随所に生かされている点も魅力です。スピーチで「事実の逆を言って笑いをとる」といった小技や、「自慢話には必ず自虐を添える」といったユーモアの取り入れ方は、読んでいて思わず「なるほど」と膝を打ちたくなるものばかりです。さらに、恋愛や合コン、ビジネス会議といった多様な場面を想定しているため、学生から社会人まで幅広い層にとって実用的な内容となっています。

社会心理学でも“ユーモアは人間関係を円滑にし、評価を高める”とされています。

本書はその効果を誰でも体験できるようにデザインされている点が、多くの読者を惹きつける理由です。

本の内容(目次)

本書は全5章で構成されており、それぞれが段階的に会話を楽しく、そして自然に盛り上げるためのヒントを提供しています。どの章も独立して読めますが、全体を通して読むことで会話力を体系的に高められるように工夫されています。

以下の5つが主要な章立てです。

- 第1章 なぜあなたの会話はウケないのか?

- 第2章 まず、「ウケる」場を作れ! 会話がはずむ雑談11の公式

- 第3章 話し方をちょっと変えただけで、話がおもしろくなる13の公式

- 第4章 シチュエーション別 ウケる話し方22の公式

- 第5章 人前での「ウケる話し方」10の公式

それぞれの章で学べる内容は異なりますが、共通するのは「相手を思いやる発想」です。

以下で一章ごとに詳しく見ていきましょう。

第1章 なぜあなたの会話はウケないのか?

この章では、多くの人が抱える「会話の盛り上げ方に関する誤解」が明らかにされます。一般的に「おもしろい話をしなければならない」「テンションを上げて元気に振る舞わなければならない」と考えがちですが、それらはむしろ逆効果になることが多いのです。著者は、会話の面白さは特別な話題やテンションに依存しないと指摘します。

例えば「オチのない話はつまらない」と思い込んでいる人は多いですが、実際にはオチがなくても自然なやりとりや共感の積み重ねで十分に会話は続きます。むしろ、無理にオチをつけると不自然さが生まれ、会話がしらけてしまう危険すらあります。

この章の結論は、会話の本質は「おもてなし」であるという点です。つまり、自分が目立つのではなく、相手に快適さを感じてもらうこと。そうした発想の転換が、会話を面白くする第一歩だと強調しています。

対人コミュニケーション研究では「自己呈示(self-presentation)」よりも「他者志向性(other-orientation)」が対話の満足度に直結するとされています。

本章はその心理学的知見を実用的に伝えています。

第2章 まず、「ウケる」場を作れ! 会話がはずむ雑談11の公式

この章は、会話をスムーズに続けるための「場づくり」に焦点を当てています。特に雑談の始め方がカギで、「オレも」「私も」と自分を差し込むのではなく、相手に話を広げてもらう仕掛けをつくるのが大切です。Yes/Noで終わる質問ではなく「なぜ?」「どうやって?」といった問いを投げかけることで、会話は自然に広がります。

また、相手の話を頭の中で映像化するテクニックが紹介されています。たとえば「週末に映画を見た」と言われたら、頭の中で映画館や座席を思い浮かべ、そのイメージをもとに「誰と行ったんですか?」や「どんな雰囲気でした?」と質問できるわけです。こうした方法は、会話の“糸口探し”を無理なく行う強力な武器になります。

さらに、返答の仕方にも工夫が求められます。相手が「カレーを食べに行った」と言ったときに「へぇ、カレーいいですね」ではなく、「スパイシーなの?甘めなの?」と具体的に聞き返すだけで、会話は活性化します。相手に「聞いてくれている」と実感させるのが、雑談を盛り上げる根幹なのです。

第3章 話し方をちょっと変えただけで、話がおもしろくなる13の公式

ここでは、同じ内容でも「どう伝えるか」で印象が変わることが強調されます。例えば、相手の良い出来事に対して「いいね」と共感するだけでなく、自分の失敗談を添えて返すと、場に笑いが生まれやすくなります。これは「相手の明るい話題に少し影をつける」ことでバランスを取る技法です。

また、自慢話をするときには「自虐」を織り交ぜることが推奨されます。たとえば「大きな仕事を任されたけど、緊張しすぎてお腹を壊した」といった具合です。こうすることで聞き手に嫌味を与えず、むしろ親近感を持たれやすくなります。

さらに、たとえ話の使い方や「矛盾」や「違う意味」を見つけて笑いにつなげる技術など、会話を彩る方法も紹介されています。これらは特別な才能ではなく、意識的に取り入れるだけで誰でも身につけられると著者は説きます。

心理学的に「自己卑下的ユーモア(self-deprecating humor)」は、親しみやすさを高める効果があるとされています。

本章はこの理論を日常会話に応用しています。

第4章 シチュエーション別 ウケる話し方22の公式

この章は、状況ごとに効果的な会話術を紹介する実践編です。例えば、上司と話すときには「ツッコミ」を入れることで距離感を縮め、部下と話すときにはあえて「ボケ」を演じることで親しみやすさを生み出すといった具合です。立場によって求められるコミュニケーションの形が異なることを強調しています。

また、会議や意見交換の場では「私は〜と思う」と主語を自分に置くことで、攻撃的に聞こえず建設的なやりとりにつながります。さらに、接待や自己紹介の場では「ギリギリでけなす」といったユーモラスな自己演出が有効だとされています。

恋愛や合コンといった私的な場でも、本書は実用的なアドバイスを与えます。例えば「告白よりも緊張している気持ちを伝える方が相手に響く」といった具体例は、多くの人にとって腑に落ちやすいものです。こうした場面別の工夫が、読者の行動に直結しやすい点がこの章の大きな特徴です。

社会心理学では「コンテクスト依存型スキル」と呼ばれる概念があり、同じ能力でも場面に応じて最適化する必要があるとされます。

本章はその知見を会話術に具体化しています。

第5章 人前での「ウケる話し方」10の公式

最後の章は、人前での話し方に焦点を当てています。スピーチや自己紹介、司会進行など、多くの人が緊張する場面において「頑張らないこと」が重要だと説かれています。無理に格好つけるのではなく、事実を淡々と話した方が逆に信頼されるという逆説的な真実が紹介されています。

具体的には「見たままを口にする勇気」「失敗談を共有することで場を和ませる」「急に振られたらエピソードを一つ挟む」などのテクニックが示されます。また「すべったときほどチャンス」として、失敗を笑いに変える方法も強調されています。

これらの技術は、一流の司会者や芸人が使っている手法を一般人でも応用できるように整理したものです。読者は本章を通じて「人前での失敗=恥」ではなく「人前での失敗=好印象を生むチャンス」と捉え直せるようになるでしょう。

パフォーマンス研究では「失敗の共有」は聴衆との心理的距離を縮める効果があるとされています。

本章はその効果を日常的なスピーチや挨拶に応用しています。

対象読者

本書は、日常会話や仕事の場面で「話が続かない」「場を盛り上げられない」と悩む人にとって、役立つ指針となる内容です。

特に、次のようなシーンに課題を感じている人には、実践的に役立つヒントが多く含まれています。

- 雑談が苦手で会話を続けられない人

- 初対面やビジネスシーンで印象を良くしたい人

- デートや合コンで盛り上げたい人

- スピーチや自己紹介でウケを取りたい人

- コミュニケーション力を総合的に高めたい人

こうした場面に直面する人にとって、本書は単なる会話のマニュアルではなく、状況ごとに使える“実践型のツール”となります。

ここから先では、それぞれの対象に向けてどのように効果を発揮するのかを具体的に見ていきましょう。

雑談が苦手で会話を続けられない人

会話を続けるのが難しいと感じる人にとって、本書は非常に実用的です。多くの場合、雑談が続かない原因は「質問が広がらない」「相手の話を受け止めきれない」といった単純な要因にあります。本書では「Yes/Noで答えられる質問を避ける」「相手の話を映像としてイメージしながら掘り下げる」といった具体的な技術が紹介されており、自然に会話を長く続けるための道筋が明確に示されています。

また、雑談が苦手な人は「自分が面白い話をしなければならない」という思い込みを持ちがちです。しかし本書では、相手に焦点を当てる「おもてなし」の姿勢を重視しています。そのため、無理に笑わせる必要はなく、むしろ相手を理解する質問やリアクションを心がけることで、結果的に「一緒にいて楽しい人」と思ってもらえるのです。

雑談下手の多くは「話題不足」ではなく「質問力不足」が原因です。

本書のアプローチは、話題を生み出すより相手を深掘りすることに重点を置いているのが特徴です。

初対面やビジネスシーンで印象を良くしたい人

初めて会う場面やビジネスの場では、短時間で信頼を築くことが求められます。本書が役立つのは、単なる会話術にとどまらず「自己紹介の工夫」や「上司・顧客への印象の残し方」といった実践的なヒントが豊富に紹介されている点です。例えば「自己紹介はギリギリでけなす」「上司にはツッコミを入れる」など、一見ユーモラスながらも人間関係を円滑にする具体策が示されています。

さらに、ビジネスシーンでは堅苦しい空気になりがちですが、そこで「さりげなく笑いを生む」ことができれば、相手の記憶に残りやすくなります。本書のテクニックは、その場を和ませつつも誠実さを伝えるバランスに優れており、特に初対面での会話を不安に感じる人にとって強力な助けとなるでしょう。

心理学的に、笑いは「心理的距離を縮める最速の方法」とされています。

短い時間で印象を残すには、ユーモアを交えた会話が最も効果的です。

デートや合コンで盛り上げたい人

恋愛や合コンの場では「笑わせよう」と力みすぎると逆効果になりがちです。本書では、過度にウケを狙うよりも「気配り」や「相手を安心させる態度」が大切だと説いています。緊張をそのまま伝えることがかえって誠実さにつながることや、相手を褒める一言が場を和ませる効果についても具体的に解説されています。

また、話題の選び方についても、雑誌やレビューを活用する実践的な方法が提示されており、自然に話題を広げられる工夫が満載です。そのため「会話を盛り上げようと必死になって失敗する」という悩みを抱える人にとって、肩の力を抜いて場を楽しめる大きな助けになります。

恋愛心理学の観点では「自己開示」が親密さを生む鍵とされます。

本書が強調する“緊張の告白”はまさに自己開示の応用です

スピーチや自己紹介でウケを取りたい人

人前で話す場面では、緊張から本来の力を発揮できない人が少なくありません。本書は「失敗談を話す」「見たままを淡々と伝える」といった、力を抜きながらも自然に笑いを生む方法を提案しています。これにより「完璧に話さなければならない」というプレッシャーから解放され、むしろ親近感を与えられるようになります。

また、自己紹介やスピーチでは「相手にどう映っているか」を活かすことが重要です。本書では「相手に見えている自分を利用する」方法が紹介されており、準備に時間をかけられない場でも効果を発揮します。形式ばった技術ではなく、状況に応じてすぐに応用できる点が、人前での発言に悩む人にとって心強い指針となるでしょう。

修辞学の観点では、聴衆に「意外性」と「共感」を与えることが印象的なスピーチの鍵とされています。

本書の方法論は、この二つを同時に実現する工夫にあふれています。

コミュニケーション力を総合的に高めたい人

会話は仕事や恋愛に限らず、日常生活すべてに関わるスキルです。本書は雑談からスピーチまで幅広い場面に対応しており、「会話の総合力」を底上げすることを目指しています。特に「おもしろさはおもてなしである」という視点は、どんな状況にも応用可能であり、単なる話術以上の人間関係力を養う助けとなります。

この一冊を通して得られるのは、単なる“笑いのネタ”ではなく「相手に心地よい時間を提供できる人」になるための考え方です。結果として、ビジネス、プライベート、人間関係全般において信頼と好意を得やすくなり、総合的なコミュニケーション能力の向上につながります。

コミュニケーション学では「相手中心の対話」が成功の鍵とされます。

本書はまさにその理論を実生活に落とし込んだ実用書といえるでしょう。

本の感想・レビュー

テンションを無理に上げなくていい

読み始めてまず心に響いたのは、「無理にテンションを上げなくていい」という部分でした。私はこれまで、人前では明るく振る舞わなければならないと自分を追い込み、結果的に疲れてしまうことが多かったのです。本書はその思い込みをやさしく否定してくれ、自然体でも十分に相手に伝わると教えてくれました。

次第に、自分を演じるのではなく、等身大のまま会話を楽しむことができるようになりました。肩に入っていた力が抜け、相手の言葉を素直に受け止められるようになったことで、以前よりも会話そのものを味わえるようになった気がします。この気づきは、会話に限らず、普段の人間関係全般をラクにしてくれるものでした。

また、著者が経験してきたテレビ現場での「笑い」の工夫が、この考え方を裏付けている点にも説得力を感じました。無理をせず、相手にとって心地よい空気を作ることが大切だと知り、これからの会話に安心感を持って臨めるようになったのです。

Yes/No質問を避ける重要性

この本で紹介されていた「Yes/No質問は会話を止める」という指摘には、本当に納得しました。自分では気を遣って質問しているつもりでも、返事が一言で終わってしまうと、かえって相手を困らせていたのだと気づかされました。その瞬間、今までの沈黙の理由がスッと腑に落ちました。

読み進めるうちに、相手に広がりを持たせる問いかけの大切さが理解できました。例えば「どうやって?」「なぜ?」といった切り口で問いかけると、自然と相手が詳しく話してくれるのです。そこから会話の糸口がどんどん生まれ、沈黙を恐れる必要がなくなりました。

実際に日常でこの方法を意識してみると、相手が安心して話を続けてくれることが増えました。それまでは会話に「質問攻め」のようなぎこちなさがありましたが、今は会話が一つの流れとして繋がる感覚を持てるようになったのです。

雑談力が磨かれる一冊

雑談の場が苦手で、何を話せばいいのか分からない自分にとって、この本は大きな転機になりました。著者は「雑談は特別なことを話す場ではない」と繰り返し伝えていて、それだけで気持ちが軽くなりました。肩ひじを張らずに会話を始められるとわかったのです。

読んでいて印象的だったのは、「おもしろい話にオチはいらない」という部分でした。これまで私は、面白いことを言わなければならないと意識し過ぎて失敗することが多かったのですが、その必要がないと知って、自然体で話せるようになりました。

日常のちょっとした出来事を工夫して話すだけで十分に盛り上がるという実感を得られたのは大きな収穫です。雑談が「試練」ではなく「楽しみ」に変わりつつあることを、この本を読み終えた後に実感しました。

シチュエーション別の安心感

私にとってありがたかったのは、場面ごとに分かりやすくまとめられた実践法が充実している点でした。特に会議や上司との会話など、緊張する場面でどのように振る舞えばよいのかが具体的に示されていたので、読むたびに「これならできそうだ」と前向きな気持ちになれました。

仕事だけでなく、友人や恋人とのやり取りまで幅広くカバーされているため、「もし次にこんな場面に遭遇したら」と想像しながら読み進められます。そのおかげで、普段の生活にすぐに活かせる場面が思い浮かびました。

読後に感じたのは、こうした具体的なシーン別アドバイスがあることで、自分にとっての弱点を冷静に見つめ直せるという点です。実践へのハードルがぐっと下がり、安心して試してみようと思える一冊でした。

スピーチがラクになる

この本を読んで最も救われたのは、スピーチに対する考え方が大きく変わったことです。人前に立つとどうしても「完璧に話さなければ」と力んでしまい、余計に失敗していました。しかし本書では「淡々と事実を伝えるだけでいい」というアプローチが示されており、それが自分にとって非常に心強い指針になりました。

実際に取り入れてみると、背伸びせずに普段の自分の言葉で話せるようになり、会場の空気も自然と和やかになっていきました。盛り上げようと無理をするよりも、素直に感じたことや失敗談を語る方がむしろ共感を得られるという実感を得られたのです。

この気づきは、私にとって「人前で話すことは特別な技術ではなく、日常会話の延長線上にある」という新しい見方をもたらしました。プレッシャーから解放され、以前よりも自信を持って壇上に立てるようになったのは、この本のおかげです。

相手目線の大切さを学べる

読んでいて一番印象的だったのは、会話において「自分がどう見られるか」ではなく「相手がどう感じているか」を重視する姿勢でした。これまで私は、自分が面白いことを言えるかどうかばかり気にしていましたが、本書を通じてその考えが根本から覆されました。

相手の気持ちを尊重することが「おもてなし」につながり、それが会話を自然に盛り上げるという考え方は、とても腑に落ちました。著者の経験談には説得力があり、相手の反応に耳を澄ませることの大切さを実感しました。

この視点を持つようになってからは、会話の内容以上に「場の空気」を意識するようになりました。その結果、以前よりも相手がリラックスして話してくれることが増え、関係がスムーズに進むようになったのです。

仕事にもプライベートにも効く

この本の強みは、どんな場面でも応用できる汎用性にあります。職場での会議や上司とのやり取りから、プライベートなデートや友人との会話まで幅広くカバーされているので、「この方法はここだけでしか使えない」という制限がないのです。

読み進めるうちに、会話の本質はシーンごとに異なるようで実は同じだということに気づきました。それは「相手を気持ちよくさせること」に尽きるという点です。この視点を持てるようになっただけでも、日常のコミュニケーションがぐっとラクになりました。

今では、仕事の場で得た気づきを家庭で活かすことができたり、その逆も可能になっています。一冊で両方の側面に効果をもたらすのは、本書の大きな魅力だと感じています。

読み物としても楽しい

最後まで読み切って感じたのは、実用書でありながら「読み物」としても楽しめる本だったということです。著者がテレビ業界で培った体験談や、ユーモアを交えた語り口が軽快で、飽きることなく読み進められました。

内容そのものは実用的で真剣ですが、文章のトーンには遊び心があり、学んでいるはずなのに気がつけば笑ってしまう場面も多かったです。学びながら楽しめるというのは、他の実用書ではなかなか得られない魅力でした。

結果的に、「役立つ」と「面白い」が両立していることで、本を読み終えた後にも印象が深く残りました。ただ知識を得るだけでなく、読書そのものが心地よい体験になったことに感謝しています。

まとめ

本書は単なる話し方のマニュアルではなく、人間関係を円滑にし、相手に心地よさを与えるための実践的な指南書です。

そのエッセンスを理解しやすく整理するために、以下の3つの観点から整理してみましょう。

- この本を読んで得られるメリット

- 読後の次のステップ

- 総括

以上の要素を踏まえることで、本書が読者に与える影響を多角的に捉えることができます。

ここから先は、それぞれの観点を深掘りしながら解説していきます。

この本を読んで得られるメリット

ここでは、具体的にどのような利点が得られるのかを整理して解説していきます。

自然に雑談を弾ませる力がつく

「雑談が苦手」という人は少なくありません。本書では、Yes/Noで終わってしまう質問の避け方や、相手の話を映像化して聞き返す方法など、ちょっとした工夫で会話が自然に広がるテクニックが解説されています。これにより、沈黙の気まずさから解放され、無理なく会話を続けられる自信を身につけることができます。

信頼関係を築く土台を得られる

相手に楽しんでもらうことを「おもてなし」と捉える本書の姿勢は、単なる会話術以上の価値を持ちます。仕事やプライベートの場で「この人と話していると心地いい」と感じさせることで、相手との距離が縮まり、信頼が深まっていきます。これは長期的に見れば人間関係の質そのものを高める基盤となります。

多様な場面で応用できる柔軟性が身につく

雑談だけでなく、ビジネスの会議や自己紹介、さらにはデートや合コンといったプライベートの場面まで、幅広く対応できるのが本書の大きな強みです。シーン別に具体的な「公式」が提示されているため、読者は状況に合わせて引き出しを増やすことができ、どんな場面でも落ち着いて対応できるようになります。

自分の印象を高める方法を理解できる

「おもしろい人」と思われるために必要なのは派手なエピソードではなく、相手の心に響くちょっとした一言です。本書を読むことで、自分の強みや経験を自然にユーモアに変えるコツを学び、自分らしさを保ちながら印象を良くする方法を習得できます。これによって、仕事でもプライベートでも「また会いたい」と思われる存在になれるのです。

心理学的には「他者貢献感」が自己肯定感を高める大きな要因とされています。

本書の会話術は、相手を楽しませることを通じて自己肯定感を育む実践的なアプローチだと言えるでしょう。

読後の次のステップ

本書を読み終えたとき、得られた知識をどのように実生活に落とし込むかが大切になります。理解しただけで終わらせるのではなく、日常の場面で実践し、経験を重ねることで初めて会話力は自分の武器となります。

ここでは、読後にどのような行動を取るべきかを具体的に解説します。

step

1実際の場面で小さく試してみる

読了直後は知識が新鮮な状態なので、早めに日常の会話で試すのが効果的です。たとえば、同僚や友人との雑談で「Yes/Noで終わらない質問」を意識的に投げかけてみるなど、小さな場面で導入することから始めましょう。成功体験が一つでも積み重なれば、自然に自信が生まれ、会話を楽しむ気持ちが広がります。

step

2相手の反応を観察して修正する

会話は相手とのやり取りによって成立するものです。本書で得たスキルを試す際は、相手の表情や声のトーン、間合いなどを注意深く観察し、手応えを感じ取ることが大切です。もし思ったように反応が得られなければ、別の方法を試す柔軟さを持つことで、自分だけのスタイルを磨き上げていくことができます。

step

3習慣化して自然なスキルに変える

最終的には意識しなくても使えるレベルにまで落とし込むことが理想です。そのためには繰り返し実践し、振り返りを重ねることが欠かせません。気づいたことをメモしたり、自分の発言を振り返ったりすることで、習慣として定着させれば、無理なく自然に会話力が向上していきます。

行動心理学では「小さな成功体験の積み重ね」が習慣形成の鍵とされています。

本書の読後に少しずつ実践を繰り返すことで、会話力は自然に定着し、長期的なコミュニケーション能力の向上につながるのです。

総括

本書『「おもしろい人」の会話の公式 気のきいた一言がパッと出てくる!』は、コミュニケーションに悩む人々にとって、単なる“会話術の解説書”を超えた価値を持っています。著者・吉田照幸氏がテレビディレクターとして積み重ねてきた経験をもとにまとめられた内容は、机上の理論ではなく、実際に効果があった生のノウハウです。そのため、すぐに実生活で試すことができる即効性を備えています。

また、本書の大きな特徴は「おもてなし」の視点を会話に取り入れている点です。話し上手になることだけが目的ではなく、相手を心地よくさせる姿勢を重視しているため、無理に笑いを取ろうとしなくても自然と良好な関係を築けるようになります。これは、ビジネスシーンだけでなく、友人や家族との日常的なやり取りにも応用可能で、幅広い人間関係にポジティブな変化をもたらします。

さらに、本書で紹介される「公式」は、場面ごとに具体的な対応策として整理されているため、誰でも自分に合った使い方を見つけられるのが魅力です。雑談、会議、デート、スピーチといったシチュエーションごとに分けられているため、読者は自身が直面する課題に合わせて選び取り、実践に移すことができます。この汎用性の高さは、読後の満足感を一層強める要因となっています。

本書は「自分には会話の才能がない」と思い込んでいる人にこそ読んでほしい一冊です。

ユーモアや気の利いた一言は特別な才能ではなく、誰でも習得できるスキルであることを、数々の実例を通して教えてくれます。

会話を通じて相手との距離を縮めたい、より豊かな人間関係を築きたいと願う人にとって、本書は確かな道しるべとなるでしょう。

おもしろい会話が出来るようになるおすすめ書籍です。

本の「内容・感想」を紹介しています。

- おもしろい会話が出来るようになるおすすめの本!人気ランキング

- おもろい話し方 芸人だけが知っているウケる会話の法則

- ユーモアは最強の武器である: スタンフォード大学ビジネススクール人気講義

- ユーモア力 現代社会に絶対必要な能力の鍛え方・磨き方

- お笑い芸人が教える みんなを笑顔にしちゃう話し方

- おもしろい話「すぐできる」コツ

- トークの教室: 「面白いトーク」はどのように生まれるのか

- 1秒で答えをつくる力 お笑い芸人が学ぶ「切り返し」のプロになる48の技術

- 「おもしろい人」の会話の公式 気のきいた一言がパッと出てくる!