映像や動画を制作するとき、多くの人はまず「画」の美しさや構成に目を向けます。

しかし本当に作品のクオリティを左右するのは「音」だと言われています。

どれほど鮮明な映像でも、BGMが不適切だったり、効果音がチープだったりすれば、視聴者は一気に冷めてしまうものです。

逆に、音が的確に設計されていれば、画の魅力を何倍にも引き立て、感情を強く揺さぶることができます。

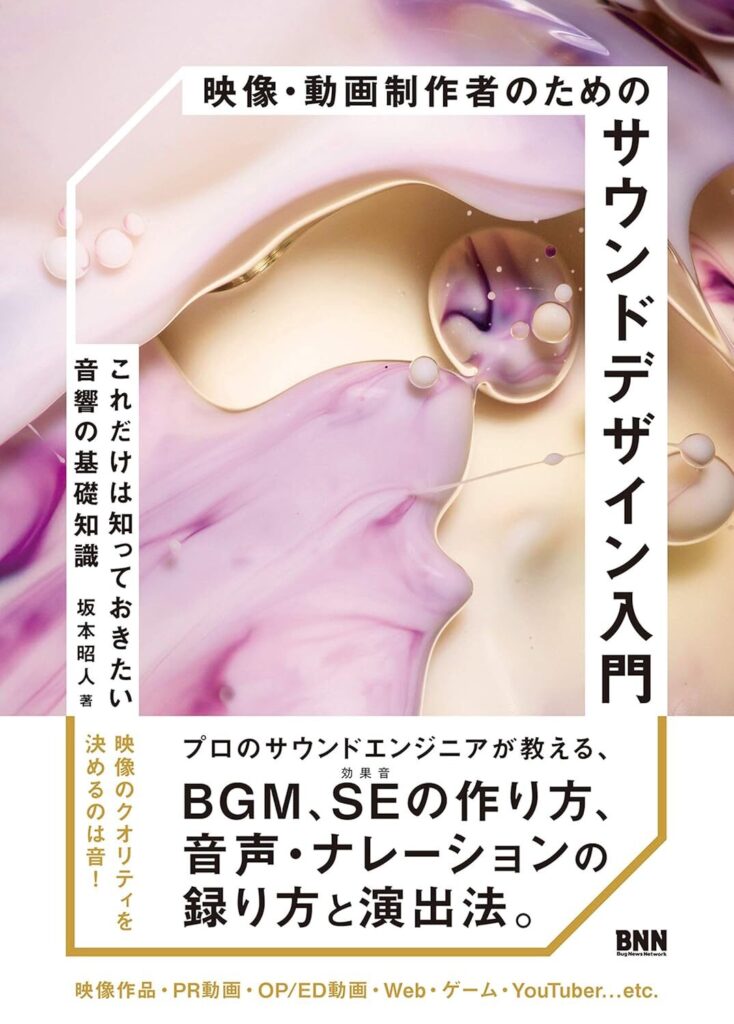

『映像・動画制作者のためのサウンドデザイン入門 これだけは知っておきたい音響の基礎知識』は、そんな「音の力」を最大限に引き出すための実践的なガイドです。

BGMや効果音の作り方から、声の収録方法、さらにはエフェクトやミックス、MA(最終仕上げ)まで、プロのサウンドエンジニアが体系的に解説。

難しい理論をただ並べるのではなく、初心者でも理解できるよう具体例やツールの使い方を交えながら説明しています。

映像制作に携わる人はもちろん、YouTuberや配信者、PR映像を扱う企業担当者にとっても、本書は心強い一冊となるでしょう。

「音に苦手意識がある」「どう調整すればいいか分からない」と悩む方でも、手を動かしながら着実に学べるよう工夫されています。

作品に臨場感を与え、視聴者の心をつかむために――この本は、まさにサウンドデザインの第一歩を踏み出すための必携書です。

合わせて読みたい記事

-

-

映像制作について学べるおすすめの本 10選!人気ランキング【2026年】

映画やCM、YouTube動画など、映像は私たちの身近な日常に溢れています。 自分でも映像制作に挑戦してみたい、あるいはプロのスキルを磨きたいと思ったとき、頼りになるのが体系的に知識を得られる「本」で ...

続きを見る

書籍『映像・動画制作者のためのサウンドデザイン入門』の書評

映像や動画の制作において、「映像のクオリティを決めるのは音」という一言は決して大げさではありません。人間は画から多くの情報を得ますが、印象や感情に直結するのは耳から入る要素であり、音の質は作品全体の完成度を左右します。本書は、そうした重要な音響の役割を、専門的な現場経験をもとに、初心者でも段階的に学べるよう丁寧に解説した一冊です。

この書評では、以下の4つの切り口で本書の魅力を掘り下げていきます。

- 著者:坂本昭人のプロフィール

- 本書の要約

- 本書の目的

- 人気の理由と魅力

順に見ていくことで、この書籍がなぜ映像制作者にとって必携といえるのかが明らかになるでしょう。

著者:坂本昭人のプロフィール

坂本昭人氏は、長年にわたりレコーディングやMA(マルチオーディオ=映像音響の最終仕上げ)に携わってきたサウンドエンジニアです。音楽レーベルや映像制作の現場で活動する一方で、教育機関であるデジタルハリウッド大学でサウンドデザインの授業も担当しています。

そのキャリアは非常に幅広く、スタジオレコーディング、アーティストの楽曲制作、映像作品の音響編集、さらにはVR(バーチャルリアリティ)の音響研究まで多岐にわたります。まさに「音に関わる仕事を一通り経験してきた専門家」といえるでしょう。

ここで注目したいのは、「現場での実務経験」と「教育の現場での指導経験」を両立している点です。専門的すぎる内容だけではなく、初心者にも分かりやすい形で知識を伝えることに長けています。これは本書にも強く反映されており、音響分野に不慣れな読者でも安心して学べるよう配慮されています。

著者の特徴は“音のプロ”であると同時に“教育者”であること。

だから難しい理論を、現場感覚に沿ったわかりやすい言葉に置き換えて伝えてくれます。

本書の要約

本書は、映像制作者が直面しやすい「音への苦手意識」を解消し、作品全体の完成度を高めるために執筆された実践的な指南書です。多くの制作者は映像のクオリティを重視する一方で、音については手薄になりがちです。しかし実際には、映像作品の印象やメッセージの伝わりやすさを大きく左右するのは音であり、その重要性を理解せずに制作を進めると、どれほど美しい画を用意しても全体が安っぽく感じられてしまいます。本書は、そうした課題を克服するために、音の基礎的な知識から実際の作業工程に至るまでを網羅的に解説しています。

内容は段階的に構成されており、まず音の特性や信号処理の仕組みといった理論的な土台を築いたうえで、映像に適したBGMの制作や効果音の演出手法、さらにはナレーションや音声の収録方法へと進んでいきます。さらに、収録後の補正や編集、イコライザーやコンプレッサーなどのエフェクト処理のテクニックを紹介し、最後にはミックスやMAといった仕上げ段階までをカバーしています。これにより、初心者であっても「どこから学び、どこに向かって進めばいいのか」が明確になり、音響制作全体の流れを俯瞰できるようになります。

加えて、単なる理論の羅列ではなく、実際に手を動かしながら理解できるように設計されている点も特徴です。GarageBandやPro ToolsといったDAWを用いた実例や、付録の素材を活用した作業の手順が示されているため、読者は「読んで終わり」ではなく「試して理解する」学習が可能になります。その結果、音響に不慣れな制作者でも、自分の映像に適切な音を組み合わせ、聴覚的にも高品質な作品を仕上げる力を習得できるのです。

映像制作者にとっての本書は“音の教科書”であると同時に“作業のナビゲーションマップ”。

全体像を見渡しながら、実際に動けるようになる点が最大の魅力です。

本書の目的

この書籍の目的は、音響を専門的に学んだことのない映像制作者が、自信を持って音を扱えるようになることにあります。映像制作の現場は多様化しており、大規模な映画やテレビ番組のように専門職が分業で進める現場もあれば、個人や小規模チームで映像と音の両方を担う場面も少なくありません。後者では、画の完成度に比べて音が弱いというケースが目立ち、それが作品全体のクオリティを大きく損なう要因となっています。本書は、そのような状況を改善するための「最低限必要な知識と技術」を提供することを第一の狙いとしています。

さらに、音響を専門としない人にとっても、現場で求められる水準を理解しておくことは大きな意味を持ちます。仮に映像と音が別の担当者に分かれていても、相手の作業内容を理解できることでコミュニケーションがスムーズになり、プロジェクト全体の効率や完成度が向上します。本書はそうした「隣の専門領域を知ることの大切さ」も意識して書かれており、読者は自分の担当範囲を超えて全体像を把握する力を得られます。

また、この本は単に技術的な操作方法を教えるだけでなく、音をどのように演出し、作品の世界観を強めるかという「デザインの発想」を育てることも目指しています。音を単なる付加物ではなく、映像と並ぶ重要な要素と捉えることで、制作者は「視覚と聴覚が一体となった表現」を実現できるようになるのです。

目的は“音響の専門家を育てる”ことではなく、“映像制作者が音を武器にできるようにする”こと。

ここを誤解しないと、本書の価値がより鮮明に見えてきます。

人気の理由と魅力

本書が多くの読者から支持されているのは、専門性と実用性のバランスが絶妙だからです。映像や音楽の専門書の多くは、初心者には難解でとっつきにくい内容になりがちですが、この本は「誰でも理解できる平易な言葉」と「現場ですぐに使える具体的なノウハウ」が両立しています。難しい数式や理論に偏らず、すぐに試せる手順や設定例を提示することで、初心者でも「できる」という実感を持ちながら学習を進められるのです。

さらに、著者自身がサウンドエンジニアとしての豊富な経験を持ち、実際に映画や企業映像の音響を手掛けてきた現役のプロフェッショナルであることも大きな魅力です。机上の理論ではなく、現場で役立つ知識や技術を惜しみなく紹介しているため、映像制作に携わる人々にとって「実務で直結して使える」内容になっています。

また、GarageBandやPro Tools Firstといった入手しやすいDAWを例に解説している点も、多くの読者にとってハードルを下げています。高価な機材や難しいソフトを前提とせず、誰もが実際に取り組める形を用意していることが、幅広い層に支持される理由といえるでしょう。映像制作者、YouTuber、企業の広報担当者、自主映画の制作者など、多様な立場の人々が自分の目的に応じて活用できる実用性の高さも見逃せません。

人気の秘密は“再現性”にあります。

理論を学ぶだけでなく、誰でも実際に成果物を作れるところまで導いてくれるから、初心者からプロまで幅広く支持されているのです。

本の内容(目次)

本書では、映像や動画制作に必要な音響の知識を体系的に整理しています。構成は段階的で、基礎から応用まで一歩ずつ理解できるようになっています。

具体的には以下の章立てで進んでいきます。

- Chapter. 1 サウンドデザインのための前提知識

- Chapter. 2 BGM制作

- Chapter. 3 エフェクト

- Chapter. 4 ミックス

- Chapter. 5 効果音制作

- Chapter. 6 音声レコーディング

- Chapter. 7 MA

この流れをたどることで、初心者であっても「音をどう扱えばよいか」を体系的に理解できるようになっています。

それでは各章を詳しく見ていきましょう。

Chapter. 1 サウンドデザインのための前提知識

この章では、まず「音とは何か」という根本から解説が始まります。音は空気の振動が耳に届いて認識される現象であり、その特性を理解することはサウンドデザインの出発点です。周波数が高ければ高い音、低ければ低い音として感じられ、振幅が大きければ音量が強くなります。こうした基本的な物理的仕組みを知ることで、音を「感覚」で捉えるだけでなく「数値」や「特性」として扱えるようになります。

次に紹介されるのは、音の処理に必要な信号処理の基礎です。デジタル化された音は波形データとして扱われ、ソフトウェア上で加工することが可能です。イコライザーで特定の周波数を強調したり、コンプレッサーで音量の差をならしたりする作業も、この信号処理の考え方に基づいています。初心者にとって難解に思える部分ですが、本書では「音はデータとして操作できる」という視点を持つことで理解しやすくしています。

さらに、音楽制作の現場における役割やツールについても詳しく紹介されています。作曲、録音、編集、ミックスといった流れの中で、どのような人や機材が必要になるのか、そして作業を正しく進めるために「モニタリング環境」を整えることがいかに重要かが解説されています。ここで理解すべきなのは、良い音を作るためには「正確に聞ける環境」が不可欠であるという点です。

音の基本を理解することは、地図を持たずに旅をするのと同じ。

理論を知ることで、後の実践が格段にスムーズになります。

Chapter. 2 BGM制作

映像を感情的に支える重要な要素がBGMです。本章では、まず「なぜBGMが必要なのか」という問いから始まり、音楽が映像の印象やメッセージを補強する役割について説明されています。BGMは単に雰囲気を整えるだけでなく、観る人の感情を操作し、作品に深みを与える役割を果たします。映像制作者にとってBGMをどう活用するかは、作品の完成度を大きく左右するテーマなのです。

次に、既存音源を使う場合とオリジナルで作曲する場合の違いやメリットが紹介されます。既存音源を選ぶ際には、シーンに合った雰囲気やテンポを考慮し、複数の素材を組み合わせる工夫が重要です。一方でオリジナル作曲は自由度が高く、作品の世界観を忠実に表現できますが、その分だけ作曲スキルや時間が求められます。本章では、初心者でも取り組める方法から本格的な制作方法まで段階的に解説されています。

また、作曲した音楽を映像に合わせて仕上げていくプロセスも詳しく取り上げられています。ラフミックスを行い、音のバランスを整えたうえで応用的なアレンジを加えることで、より映像にフィットする音楽に仕上げていきます。この過程を理解することで、BGMは単なる「背景音楽」ではなく「映像を語らせる言語」として扱えるようになります。

BGMは映像の“感情の設計図”。

適切に選び、配置することで視聴者の心を自在に動かせます。

Chapter. 3 エフェクト

映像における音を磨き上げるためには、エフェクトの使い方を理解する必要があります。本章では、エフェクトの役割が詳しく解説されています。エフェクトは音を加工して聴きやすくするための手段であり、単なる装飾ではなく「補正」と「演出」の両方の役割を果たします。映像の臨場感を強めるために不可欠なツールとして、基礎から丁寧に学べる構成になっています。

具体的には、イコライザーを使って周波数ごとのバランスを整えたり、コンプレッサーやリミッターで音量のピークを抑えて安定感を出す方法が紹介されています。また、リバーブやディレイを加えることで空間の広がりを演出でき、音に奥行きを与えることが可能になります。さらに、不要な雑音を除去するノイズリダクションや、音程を変えるピッチシフトなども取り上げられており、幅広い現場で役立つ知識が網羅されています。

これらの処理は、音の印象を劇的に変える力を持っています。ただし、やみくもに使用すると不自然さを生み出すため、目的に応じた選択が重要であることも強調されています。本章を通じて、エフェクトは「派手さを加える道具」ではなく「必要に応じて音を整えるための手段」であるという視点を身につけられます。

エフェクトは料理でいう“調味料”。

少し加えるだけで全体の味が引き立ちますが、入れすぎれば台無しになる点も同じです。

Chapter. 4 ミックス

この章では、複数の音素材をバランスよくまとめる作業である「ミックス」について学びます。映像制作においては、ナレーション、BGM、効果音が同時に流れることが多く、それぞれの音がぶつからずに聞きやすい状態に調整する必要があります。ここでは、音の定位(左右や前後の配置)、音質(周波数バランス)、音像(広がりや空間感)などを整える方法が解説されています。

さらに、音量と音圧の調整も大切なポイントです。音量は単純な大きさですが、音圧は「迫力」や「聴きごたえ」に直結します。音圧を上げすぎると耳障りになり、下げすぎると物足りなさを感じるため、適度なバランスを保つことが求められます。本書では、初心者がつまずきやすい「音がこもる」「声が埋もれる」といった課題を解消するための具体的な手順が紹介されています。

最終的には「落とし」「検聴」といった仕上げ工程で作品を確認します。異なるスピーカーやヘッドホンで再生し、どんな環境でも違和感なく聞こえるかをチェックすることが推奨されています。これはプロの現場でも必ず行われる重要なプロセスであり、完成度を左右する最終確認の作業です。

ミックスは“音の調整役”。

一つひとつの音を目立たせるのではなく、全体がまとまって伝わるように仕立てるのがプロの技です。

Chapter. 5 効果音制作

映像に命を吹き込む要素として欠かせないのが効果音です。本章ではまず、効果音の役割について説明されています。セリフや音楽では伝えきれない情報を、音で補うことによって映像の説得力が増し、観客の没入感が高まります。例えばドアが閉まる音や足音など、何気ない音もシーンをリアルに感じさせる要素として重要です。

次に紹介されるのは、適切な音源を選び組み合わせる方法です。既存の効果音ライブラリから素材を選ぶ場合、映像の質感や雰囲気に合うかを見極める必要があります。また、複数の音を重ねることでリアリティを増す工夫も解説されています。例えば「車が急ブレーキをかける音」は、タイヤの摩擦音と空気を切る音を組み合わせることで、よりリアルな印象になります。

最後に、演出面での応用が取り上げられます。効果音はリアリティを追求するだけでなく、映像のテンションを高めたり、観客の感情を操作したりする役割も果たします。シーンに合わせて音を強調したり、省略したりすることで、映像が持つ意味合いを変化させることも可能です。この視点を持つことで、単なる“音の追加”から“映像表現の強化”へとステップアップできるのです。

効果音は“映像の影の語り手”。

目に見えない情報を耳で補うことで、視聴者はより深く作品に入り込めます。

Chapter. 6 音声レコーディング

映像作品において、人の声は最も直接的にメッセージを伝える手段です。本章ではまず、録音の基本である信号の流れについて学びます。マイクで拾った音がケーブルを通じてオーディオインターフェースに入り、DAWで記録される。この流れを理解することで、どこで問題が起きているかを特定できるようになります。初心者にとって、この「音の通り道」を知ることがトラブル解決の第一歩になります。

次に、マイクセッティングや録音環境について詳しく解説されています。声を録音する場合、マイクの種類や位置、角度が音質に大きく影響します。例えば、ナレーションを録る際にマイクを口の真正面に置くとポップノイズが入りやすいため、少し斜めに配置するのが一般的です。また、DAWの操作についても、セッション作成からトラック設定、適切な入力レベルの調整、実際の録音に至るまでの手順が体系的に紹介されています。

さらに、録音後のエディットやライン録りについても触れられています。不要な部分をカットしたり、複数のテイクを組み合わせたりする編集は、仕上がりに直結する作業です。また、楽器を直接ケーブルで録音するライン録りの方法も紹介されており、幅広い録音シーンに対応できる知識が身につきます。

録音は“素材づくりの核心”。

この段階での工夫が、後の編集やミックスをスムーズにする最大のポイントです。

Chapter. 7 MA

MA(Multi Audio)は、映像音響の最終仕上げ工程です。この章では、映像と音を統合し、作品として完成させるための方法が解説されています。すべての音素材を組み合わせ、最終的にバランスを整えるのがMAの役割です。映像作品の完成度を決定づける、非常に重要なステップといえるでしょう。

具体的には、編集した音声やBGM、効果音を組み合わせた後、定位や音質、音像、音量、音圧などを細かく調整していきます。これにより、どの環境で再生しても違和感のない「統一されたサウンド」が実現できます。本書では、その確認方法や、検聴の具体的な手順まで紹介されており、初心者でも実践しやすい構成になっています。

最後の「落とし」と呼ばれる工程では、最終的なデータを書き出し、完成形をチェックします。これにより、配信や上映といった実際の環境で想定外の問題が発生しないようにするのです。MAは単なる作業ではなく、作品全体の印象を決定づける「総合演出」ともいえます。

MAは“音の最終整形”。

ここでの仕上げ次第で、映像が単なる映像から作品へと昇華します。

対象読者

この書籍は、幅広い層のクリエイターや制作者に役立つよう構成されています。特に、音に関する知識や経験が不足している人や、作品のクオリティをもう一段階引き上げたいと考えている方にとって大きな学びを提供してくれるでしょう。

対象となるのは、次のような読者です。

- 音に苦手意識を持つ映像制作者

- 音の品質を高めたいYouTuberや配信者

- 音楽・音響業界を目指す人

- 企業のPR・広報担当者

- 自主制作映画や同人映像を作る人

これらの対象者を踏まえて、それぞれにどのような価値を提供できるかを詳しく見ていきましょう。

音に苦手意識を持つ映像制作者

映像編集やカメラワークには自信があっても、音の扱いになると手が止まってしまう人は少なくありません。雑音が入り込んだり、音量のバランスが取れなかったりすることで、せっかくの映像の完成度が損なわれてしまうケースは多いのです。本書は、音の基礎から順序立てて解説しているため、専門的な教育を受けていない人でも安心して学び進めることができます。

さらに、効果音やBGMの入れ方、ナレーションの録音といった実務的な部分まで扱われているため、理論と実践の両方を同時に習得可能です。音響を苦手としてきた制作者にとって、現場で即役立つ具体的な手法が豊富に盛り込まれていることが、本書を手に取る大きな理由となるでしょう。

音が苦手だからと避けていては、作品全体の完成度に限界が生まれます。

本書は「最低限押さえるべき知識」を体系化してくれるので、苦手意識を克服する入り口になります。

音の品質を高めたいYouTuberや配信者

YouTubeや配信プラットフォームでは、音声の聞きやすさがチャンネルの成長に直結します。映像が多少粗くても音がクリアであれば視聴者は安心して見続けますが、逆に音がこもっていたり雑音が多かったりすると、すぐに離脱される可能性があります。本書は、ナレーション収録やノイズ処理、音量の適正化など、配信に不可欠な要素を具体的に解説しています。

特に、録音環境に高額な設備を導入できないクリエイターでも取り組める工夫が紹介されているため、コストを抑えながら音質を向上させたい人には最適です。プロ並みの設備がなくても、音に関する正しい知識を持てば大幅に改善できることを示してくれるのがこの本の強みです。

視聴者が「聞きやすい」と感じるだけで、リピート率や滞在時間は大きく変わります。

YouTuberや配信者にとって音質改善は、最もコスパの良い投資です。

音楽・音響業界を目指す人

音楽制作や音響に携わる専門職を目指す学生や初心者にとって、本書は現場で即役立つ知識の宝庫です。単なる理論解説ではなく、制作フローや機材の使い方、録音からミックスまでの流れを体系的に理解できるよう構成されているため、基礎力を固めながら実務的なスキルも養えます。

また、GarageBandやPro Toolsといった具体的なソフトを例にして解説しているため、机上の知識にとどまらず、実際に手を動かしながら習得できるのも魅力です。業界を目指す人にとって、本書は入門書でありながら現場を意識した教材としての価値を持っています。

業界を目指す人にとって重要なのは「知っている」より「できる」こと。

本書はその差を埋め、即戦力に近づくための最初のステップを提供します。

企業のPR・広報担当者

企業が制作する映像コンテンツは、視聴者に商品やサービスの魅力を伝えるための重要なツールです。しかし、映像は整っていても音の完成度が低いと、ブランドイメージまで損なわれてしまうリスクがあります。本書は、音響の基本的な処理から効果的な演出方法までを解説しているため、広報担当者でも映像における「音の役割」を理解し、社内外の制作物に活かすことができます。

また、外部の制作会社に依頼する際にも音に関する知識があることで、発注内容の精度が上がり、完成物のクオリティを確実に高められます。単に映像を「見せる」だけでなく、「聞かせる」ことを意識できるようになる点で、企業のPR活動に直結する内容です。

PRや広報で大切なのは「信頼感」。

映像における音の完成度は、商品やサービスそのものの信頼感にも直結します。

自主制作映画や同人映像を作る人

自主制作や同人活動で映像を手掛ける人は、限られた予算や環境の中で工夫を凝らさなければなりません。本書では、身近なツールや無料ソフトを活用しながら、いかにして臨場感のある音響を実現するかが具体的に示されています。そのため、専門的な設備を持たない制作者でも、作品の完成度を高める実践的なヒントを得られます。

また、音響の工夫によって作品に没入感を与える方法が紹介されているため、観客の印象を大きく変えることが可能です。「映像は良いのに音が残念」という典型的な失敗を避けるためにも、本書は同人制作者にとって必読といえるでしょう。

低予算でも音を整えることで作品は一気にプロ仕様に近づきます。

本書はその具体策を教えてくれる指南書です。

本の感想・レビュー

音の重要性を再認識できる一冊

読み進めるうちに、映像における「音」がいかに大きな役割を担っているのかを改めて理解しました。これまでは画の編集や演出にばかり意識が向いていましたが、音の質が整っていないと全体の完成度が一気に落ちてしまうという指摘に強く納得させられました。音が軽視されがちな背景についても触れられていて、まさに自分の制作環境にも当てはまる部分が多く、共感を覚えました。

特に「映像のクオリティを決めるのは音」という冒頭のメッセージは強烈でした。画の完成度だけに頼るのではなく、音が作品の印象を左右するという事実を突きつけられたようで、考え方を根本から改めるきっかけとなりました。今まで気づかずにいた弱点を照らし出してくれたことが、この本を読んで得た大きな気づきです。

読後には、今後の制作において音を後回しにすることはできないという意識が芽生えました。プロのサウンドエンジニアが経験を踏まえて語る言葉は説得力があり、理論として頭に入るだけでなく、自分の作業に置き換えて考えられる内容でした。この本は単なる参考書ではなく、意識改革のきっかけとなる一冊だと感じました。

映像制作初心者でも理解しやすい構成

専門的な知識が多い分野なのに、驚くほど読みやすかったです。最初に音の特性や信号処理の基本が解説されていて、難しい専門書にありがちな「前提が分からず置いてけぼりになる」という心配がありませんでした。初学者でも安心して読み進められるよう工夫されていることが伝わってきます。

さらに、章ごとにテーマが明確で、段階的に知識を積み重ねていける構成がありがたかったです。最初は基礎知識、次にBGM制作、さらにエフェクトやミックスと進んでいく流れは、まるで授業を受けているかのように自然に理解が深まっていきました。基礎から応用へとつながる筋道がしっかりしているので、学びながら「自分でもできるかもしれない」という自信がつきました。

また、専門用語の解説が非常に親切で、難解に感じる場面がほとんどありませんでした。言葉の意味だけでなく、それが制作現場でどう役立つのかが具体的に示されているため、知識が単なる理屈で終わらず、自分の作業に直結する形で吸収できました。初心者にとって本当に心強い一冊だと感じます。

BGMとSEの具体的な作り方が役立つ

BGMや効果音の扱い方について、これほど分かりやすく整理された本はなかなかないと思います。どんなシーンで音楽が必要になるのか、効果音がどのように演出に寄与するのかが丁寧に書かれていて、今まで漠然と感じていた疑問が一気に解消されました。音を「雰囲気を作るもの」としか考えていなかった自分にとって、大きな視点の変化でした。

特に、既存の音源をどう組み合わせるかや、オリジナル作曲をする場合の基本的な考え方は実践的で、すぐにでも試してみたいと思える内容でした。効果音に関しても、単に音を当てるのではなく「リアリティをどう高めるか」という視点が提示されており、映像に厚みを持たせる工夫の重要性に気づかされました。

読んでいて感じたのは、この本が単なるテクニック集ではなく、音を使った表現そのものを考えるきっかけになるという点です。作業手順をなぞるだけでなく、音が映像に与える感情的な効果を意識できるようになることで、より深みのある作品づくりにつながると感じました。

ナレーション録音の実践的ノウハウ

ナレーションの収録方法についての解説は、自分にとって特に実用的でした。これまで何となくマイクを立てて録音していたのですが、この本を通じてマイクセッティングや入力レベル調整の重要性を初めて知りました。音声が聞き取りやすいかどうかで、映像全体の印象が大きく変わることを改めて理解しました。

本の中では、声を鮮明に届けるための具体的なテクニックが紹介されていて、収録環境を整えることの大切さがよく分かります。収録後のエディット作業についても触れられていて、収録から編集までの流れを一通り理解できるのがありがたいポイントでした。これまで経験で何となくやってきた部分が、体系的な知識として整理されました。

この章を読んで特に感じたのは、ナレーションがただの「音声」ではなく、メッセージそのものを伝える大切な要素だということです。言葉が正しく、聞きやすく届くことで、映像の訴求力が格段に高まります。実際の制作にすぐに応用できる知識ばかりで、すぐに試したくなる内容でした。

エフェクト処理の基礎がしっかり学べる

エフェクトについての解説は、特に勉強になりました。これまでは「音に効果を加えるもの」という漠然とした理解しかなかったのですが、イコライザーやコンプレッサー、リバーブといったそれぞれの役割を知ることで、音の処理がいかに繊細で奥深い作業なのかを実感しました。

解説は非常に分かりやすく、難解な数値や専門用語にとらわれることなく、「どういう効果を得るために使うのか」が明確に説明されていました。例えば、イコライザーは不要な帯域を整理して聞きやすくするための道具であり、コンプレッサーは音量のばらつきを整えるために用いるといった具合に、基本的な考え方が具体的に書かれていました。

この知識を得たことで、ただ音を加工するのではなく、意図を持って音をデザインする意識が芽生えました。作品全体の聴きやすさを左右する工程でありながら、これまで感覚に頼りがちだった部分が、理論として裏付けられたことで自信を持って取り組めるようになりました。

ミックスからMAまで一連の流れがつかめる

これまで断片的にしか知らなかったミックスやMAの工程が、一冊の中で体系的にまとめられているのは非常に助かりました。ミックスでの定位や音質調整といった細かいステップがどのように積み上げられていくのかを知ることで、音作りの全体像がはっきりと見えるようになりました。

さらに、MAの役割や最終調整の手順についても触れられており、完成品を仕上げるまでの流れが一通り理解できます。これまで部分的な作業しか経験していなかったため、全体の中で自分の作業がどこに位置づけられるのかが分かるようになったのは大きな収穫です。

読後は、ただ音を整える作業ではなく、作品を最終的に「完成」へと導くための流れを把握できたことで、自分の制作にも安心感が生まれました。これからの作業では、全体の流れを意識しながら取り組めそうです。

低予算プロジェクトに直結する知識

映像制作の現場では、予算が限られていることも少なくありません。本書では、そうした環境においても役立つ知識が数多く盛り込まれていて、実用性の高さを強く感じました。大掛かりな機材や特殊な環境がなくても取り入れられる工夫が紹介されており、現場感覚に即しています。

特に、分業が難しい少人数のプロジェクトでは、一人が画と音の両方を担うことも多いです。その際に最低限押さえておくべき音の知識が整理されているため、すぐに使えるスキルとして活かせます。基礎を理解していれば、予算に限界があっても一定以上のクオリティを実現できるのだと実感しました。

この一冊を通じて得られるのは、単なる知識以上に「限られた条件の中でも成果を出すための視点」だと思います。制作現場のリアルに即した内容だからこそ、読んでいて心強さを感じました。

現場経験に裏打ちされた信頼感

最後まで読んで強く感じたのは、著者が実際の現場で積み重ねてきた経験が背景にあるということです。机上の理論ではなく、実際に役立つ知識として語られているので、一つひとつの言葉に説得力があります。プロのサウンドエンジニアだからこその視点が随所に反映されていました。

具体的な作業の流れやツールの選び方に関しても、実際の制作現場を意識した説明がなされており、すぐに応用できる内容になっています。読みながら「これは現場で直面する問題に直結している」と感じる場面が何度もありました。

読後には、この本を信頼できる理由がはっきりしました。著者が伝えるノウハウは、単なる理屈ではなく実践を通じて検証されたものだからこそ、安心して取り入れることができます。知識を学ぶだけでなく、現場の感覚まで追体験できるような説得力のある一冊でした。

まとめ

本記事では、書籍『映像・動画制作者のためのサウンドデザイン入門 これだけは知っておきたい音響の基礎知識』を通じて、映像制作における音の重要性と、その実践的な学び方について紹介してきました。最後に、この一冊から得られる価値や次の行動について整理しておきましょう。

以下の3つの観点から考えると理解が深まります。

- この本を読んで得られるメリット

- 読後の次のステップ

- 総括

それぞれを詳しく見ていくことで、本書が単なる入門書にとどまらず、映像表現の質を一段階引き上げる実践的なガイドであることがより明確になります。

この本を読んで得られるメリット

ここでは、本書を手に取ることで得られる代表的な利点を整理してみましょう。

音響の基礎知識を体系的に学べる

独学では断片的になりやすい音響の知識を、本書は体系的に整理して解説しています。たとえば、音の特性や信号処理の基礎から始まり、エフェクトやミックスといった実践的な技法へと進む構成が用意されており、ステップを踏みながら確実に理解が深まります。基礎と応用をつなぐ橋渡しができるため、初心者でも専門性のある知識を自分のものにできるのです。

制作現場でそのまま活用できる実用性

机上の理論にとどまらず、具体的な手法や作業フローにまで落とし込まれている点も大きな強みです。BGMや効果音の作成、ナレーションの録音、最終工程であるMAまで、実際の現場で役立つプロセスが解説されており、読みながら手を動かせば即戦力となる技術が習得できます。特に、付録素材を利用した実践的な作例は、知識を知恵へと変換する助けとなります。

初心者からプロ志向まで幅広く対応

音響の知識がまったくない人にも理解できるように、難解な専門用語はかみ砕いて説明されています。それでいて、DAWを使い分ける実践的なノウハウやプロジェクトの進め方といった応用的な内容も盛り込まれているため、より高度なレベルを目指す人にとっても学びが尽きません。読者のレベルに合わせて、繰り返し読むことでスキルが階段を上るように伸びていく仕組みが整っています。

音響の学びは「点」ではなく「線」で捉えることが大切です。

本書が提示する流れを一度身につければ、制作のたびに迷うことなく最適な判断ができるようになります。

読後の次のステップ

本書を読み終えた瞬間から、学んだ知識を実際の制作にどう結びつけるかが大切になります。インプットだけで終わらせず、具体的な行動に移すことで、理解は定着し、スキルは確実に伸びていきます。

ここでは、読後に取り組むべきステップを順に紹介します。

step

1自分の作品に音響技術を試してみる

まずは本書で学んだBGMの組み合わせや効果音の挿入、ナレーション録音のテクニックを、自分が取り組んでいる映像作品に反映させてみましょう。小さな試みであっても「音を変えると印象がここまで変わるのか」と実感でき、その後の制作に対する意識が大きく変わります。

step

2DAWの操作を習慣化する

GarageBandやPro ToolsといったDAWを使い、本書に載っている作例を繰り返し実践することで、操作スピードや応用力が高まります。毎回新しいプロジェクトを立ち上げ、録音から編集、簡単なミックスまで一通り行うことを習慣化すると、自然にプロ仕様の感覚が身につきます。

step

3現場での実践と検証を繰り返す

学んだことを実務の現場に持ち込み、他の制作者やクライアントにフィードバックをもらうことで、自分の課題が明確になります。映像と音のバランスについて意見を交わす経験を重ねると、単なる技術習得にとどまらず、プロジェクト全体を見渡す目も養われます。

step

4次なる専門書や教材に進む

基礎を押さえたあとには、さらに専門的な音響学や映画音楽の文献に触れると理解が深まります。本書は「入口」として非常に有効ですが、次の一歩として音響効果の心理学やサラウンドデザインなどを学ぶことで、自分の表現力を拡張できます。

知識は使うことで初めて定着し、応用によって広がります。

本書を出発点に、実践と学習を循環させることがクリエイターとしての成長を加速させる鍵となります。

総括

本書『映像・動画制作者のためのサウンドデザイン入門 これだけは知っておきたい音響の基礎知識』は、映像制作における音の重要性を改めて認識させるとともに、基礎から実践まで一貫して学べる貴重なガイドブックです。これまで軽視されがちだった音の分野を体系的に整理し、初心者でも理解できる平易さと専門家としても納得できる実用性を兼ね備えています。その点で、映像表現の質を引き上げたいすべての制作者にとって必読の一冊と言えるでしょう。

また、この本の特徴は「読んだだけで終わらない」点にあります。付録素材を使って手を動かす仕組みや、GarageBandやPro Toolsといった具体的なツールの操作例が示されていることで、学んだことをそのまま実践に結び付けられます。これは単なる理論書にはない大きな魅力であり、制作の現場で即戦力として役立つ部分です。

さらに、分業化が進む現場においても、音の基礎知識を共有することはコミュニケーションの円滑化に直結します。本書は「音を扱う人」と「映像を扱う人」をつなぐ橋渡しの役割を果たし、チーム全体のパフォーマンスを高める効果を持っています。そのため、個人クリエイターだけでなく、企業や制作チームにとっても非常に価値のある教材となっています。

この本は映像作品の完成度を一段上に引き上げるための「音の教科書」です。

理論をわかりやすく学び、実践を通じて身につけることで、制作者としての幅と深みを確実に広げることができます。

映像制作の未来を見据えるなら、今このタイミングで手に取るべき一冊であることは間違いありません。

映像制作に関するおすすめ書籍

映像制作について学べるおすすめ書籍です。

本の「内容・感想」を紹介しています。

- 映像制作について学べるおすすめの本!人気ランキング

- 映像クリエイターのための完全独学マニュアル

- 映像制作モダンベーシック教本

- 映画制作の教科書 プロが教える60のコツ~企画・撮影・編集・上映~

- マスターショット100 低予算映画を大作に変える撮影術

- マスターショット2 【ダイアローグ編】

- filmmaker's eye 第2版

- 映像・動画制作者のためのサウンドデザイン入門 これだけは知っておきたい音響の基礎知識

- 図解入門よくわかる最新映像サウンドデザインの基本

- 映画脚本の教科書 プロが教えるシナリオのコツ 心得・法則・アイデア・分析

- 映画編集の教科書 プロが教えるポストプロダクション 構成・演出・効果・音