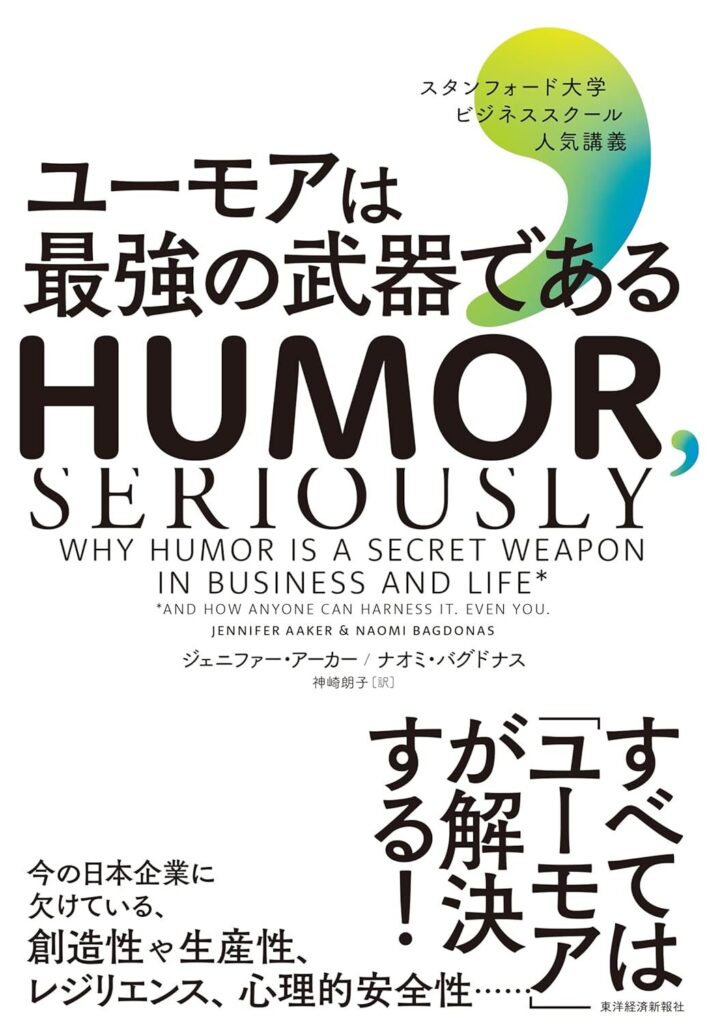

仕事や人生のあらゆる場面で、人と人との関係を円滑にし、信頼を築き、創造性を引き出す力──それが「ユーモア」です。スタンフォード大学ビジネススクールで人気を誇る講義をベースに書かれた本書『ユーモアは最強の武器である』は、ただ笑わせる技術を紹介するものではありません。むしろ、ユーモアを戦略的に使いこなすことで、ビジネスの成果を高め、組織文化を変革し、人間関係をより豊かにできるというメッセージを伝えています。

著者のジェニファー・アーカーとナオミ・バグドナスは、心理学や組織論に基づきながら、実際のリーダーや企業の事例を交えて「笑いが持つ力」を解き明かします。

読むうちに、ユーモアが特別な才能を持つ人の専売特許ではなく、誰もが鍛え、磨き、日常に取り入れられるスキルであることに気づかされるでしょう。

深刻な会議をほぐす一言、失敗を軽やかに乗り越える柔軟さ、そして人生を前向きに切り開くレジリエンス。これらを可能にするのがユーモアという視点です。

本書は、単なる「笑いの本」ではなく、キャリアにも人生にも効く「実践的な指南書」として、多くの読者を魅了しています。

合わせて読みたい記事

-

-

おもしろい話し方が出来るようになるおすすめの本 8選!人気ランキング【2026年】

人前で話すとき、「もっと笑いをとりたい」「相手を惹きつけたい」と思ったことはありませんか? 会話が盛り上がる人には、ちょっとしたユーモアのスパイスや話の組み立て方にコツがあります。実はそれらは、生まれ ...

続きを見る

書籍『ユーモアは最強の武器である: スタンフォード大学ビジネススクール人気講義』の書評

本を手に取ったとき、「ユーモア」という言葉に少し意外性を感じた人も多いかもしれません。なぜなら、ビジネスの世界は一般的にシリアスさや効率性が重視され、笑いや遊び心は“おまけ”程度に扱われてきたからです。しかし本書では、ユーモアこそが創造性を解放し、人間関係を円滑にし、組織を強くする「戦略的な武器」であると提唱しています。

ここでは、その背景や狙いをより立体的に理解するために、次の切り口から整理してみましょう。

- 著者:ジェニファー・アーカーのプロフィール

- 著者:ナオミ・バグドナスのプロフィール

- 本書の要約

- 本書の目的

- 人気の理由と魅力

これらを順に追っていくことで、この一冊がなぜ世界中のビジネスパーソンに支持されているのか、その本質に迫ることができます。

著者:ジェニファー・アーカーのプロフィール

ジェニファー・アーカー博士は、スタンフォード大学ビジネススクールで長年にわたり「人間の行動」を研究してきた著名な学者です。とくに「意味や目的」が人間の幸福度や意思決定に与える影響に焦点を当て、心理学とマーケティング、さらにはテクノロジーの交差点を探究してきました。

彼女は『ドラゴンフライ・エフェクト』などのベストセラーを通じて、学術研究を社会的インパクトに結びつけることに成功しています。実際、企業のマーケティング戦略や社会課題へのアプローチに「ストーリーテリング」を応用する研究は、実務家からも高く評価されています。

また、スタンフォードでは「ユーモアを戦略的に使う」講義を担当し、受講生たちに「笑いを活用するスキルは誰にでも習得できる」というメッセージを伝えてきました。その背景には、長年にわたり観察してきた「人が共感し、動かされる瞬間には必ず物語とユーモアが存在する」という気づきがあります。

著者:ナオミ・バグドナスのプロフィール

ナオミ・バグドナスは、同じくスタンフォード大学で教える講師であり、エグゼクティブコーチとして世界的企業のリーダーたちを指導しています。彼女のユニークな点は、学術だけでなく「即興演劇」や「スタンダップコメディ」の実践経験を持っていることです。

つまり、理論としてユーモアを語るだけでなく、舞台で観客を笑わせた経験や、予測不能な状況で瞬発的に反応する「即興力」を指導に活かしています。これは、ビジネスの現場においても非常に応用可能です。会議で予想外の質問をされたとき、取引先との交渉で空気が重くなったとき、適切な一言や仕草で場を和ませられる人は信頼されやすいのです。

彼女は、リーダーに対して「失敗を恐れず、むしろ笑い飛ばす姿勢こそが信頼を高める」と指導します。この考え方は、シリコンバレーのような挑戦と失敗が繰り返される環境で特に重要視されています。

本書の要約

この書籍は、ユーモアを単なる娯楽や軽い冗談と捉えるのではなく、科学的なエビデンスに基づいた「ビジネススキル」として体系化しています。脳科学や心理学の研究成果を用い、笑いがいかにストレスを軽減し、創造性を引き出し、記憶の定着を助けるかを解説しています。読者はユーモアの背後にあるメカニズムを理解することで、その効果を納得感を持って受け止められるのです。

さらに本書では、プロのコメディアンが実際に用いている技法をわかりやすく紹介しています。例えば、意外性を活用するミスディレクションや、自己卑下による親近感の創出などがその一例です。こうしたテクニックは難解な理論ではなく、日常の会話や会議でも応用可能であり、リーダーやビジネスパーソンにとって再現性の高いスキルとして提示されています。

また、ユーモアを組織文化の中にどのように取り込むかという視点も強調されています。チームの雰囲気を和らげ、心理的安全性を高める効果があるため、組織全体の生産性やイノベーションの促進につながるのです。このように、理論と実践が融合された構成によって、読者はユーモアを“学問として理解し、現場で活用できるスキル”として捉えることが可能になります。

本書の目的

本書の中心的な目的は、ユーモアを軽視された余興ではなく、組織や個人が困難を乗り越えるための戦略的なツールとして位置づけ直すことにあります。著者たちは、ユーモアが職場に活気をもたらし、人々のつながりを強化する力を持つと考えています。この視点は、従来の真面目さや効率性を重視するだけのビジネス観とは大きく異なります。

特に変化の激しい現代においては、不確実性やストレスの増大が避けられません。そうした環境下では、堅苦しい雰囲気や緊張感が人材の創造性や柔軟な思考を阻害してしまいます。本書が強調するのは、ユーモアを活用することで心理的安全性が確保され、挑戦する意欲や失敗から学ぶ姿勢が育まれるという点です。

さらに、この目的は単に個人のスキルアップにとどまらず、組織全体の文化を変革することにもつながります。笑いを共有できる文化は、従業員同士の信頼関係を深め、ひいては顧客や外部のステークホルダーとの関係性にも良い影響を及ぼします。本書はそのための第一歩として、ユーモアを武器にする発想を浸透させようとしているのです。

人気の理由と魅力

この本が多くの読者に支持される背景には、学術的信頼性とエンターテインメント性の両立があります。心理学や神経科学の知見に基づきながらも、物語やユーモラスなエピソードをふんだんに盛り込むことで、堅苦しさを感じさせません。読者は笑いながら読み進めつつ、同時に深い学びを得ることができます。

また、著名なビジネスリーダーからの推薦も本書の評価を高めています。Google元CEOのエリック・シュミットやIDEO会長ティム・ブラウンといった第一線の人物が支持していることは、実務家にとって信頼に値する指標となります。さらに、多国籍企業のリーダー育成の現場でも取り入れられており、現実の成功事例が豊富に紹介されている点は大きな説得力を持ちます。

そして何より、読者自身が行動に移せる仕掛けが数多く盛り込まれていることが魅力です。ユーモアタイプ診断や日常会話での実践例は、すぐに試したくなるような内容ばかりです。そのため「知識を得て終わる」のではなく「日常で活かす」ことにつながり、口コミやリピート読者が増える要因となっています。

本の内容(目次)

本書は、スタンフォード大学ビジネススクールで実際に行われた人気講義をベースに、「ユーモア」を科学的・実践的に解き明かした一冊です。目次を見ると、理論から応用、そして日常生活まで体系的に学べる流れになっています。

具体的には以下のような章立てで構成されています。

- 第1章 ユーモアの4つのタイプ

- 第2章 ユーモアの脳科学

- 第3章 プロのコメディアンのテクニック

- 第4章 ユーモアを仕事に活かす

- 第5章 ユーモアとリーダーシップ

- 第6章 職場で陽気な文化をつくる

- 第7章 ユーモアのグレーゾーンを切り抜ける

- 第7.5章 ユーモアは人生の秘密兵器

この順序で読み進めることで、まず「笑いの仕組み」を理解し、次に「実践スキル」を学び、最後に「人生や組織にどう役立てるか」を見渡せる構成になっています。では、それぞれの章を詳しく見ていきましょう。

第1章 ユーモアの4つのタイプ

最初の章では、あなたが持つユーモアの傾向を理解するための「4つのタイプ」が紹介されています。ここで大切なのは、笑いのセンスは生まれつきの才能ではなく、自分のスタイルを知ることで磨くことができるという考え方です。著者は、誰もが自然体で笑いを表現できるようになるための出発点を示しています。

実際にこのタイプ分けを知ると、「自分はどの場面で人を楽しませやすいか」が見えてきます。たとえば軽快に場を盛り上げる人もいれば、落ち着いた観察眼で的確な一言を放つ人もいるのです。自分を理解すれば、無理にキャラクターを演じる必要がなくなり、自然な関わり方ができるようになります。

さらにこの章で強調されるのは、優劣を競うことではなく、シーンごとに適切なユーモアを使える柔軟さです。相手のタイプを把握して笑いを交わせば、チーム全体の心理的安全性が増し、より協力的な雰囲気が育まれていきます。

第2章 ユーモアの脳科学

続く章では、ユーモアが人間の心身に与える影響について、心理学や神経科学の研究を踏まえて説明されています。笑いはストレスホルモンを減らし、幸福感を高め、さらには創造性を刺激することが明らかにされています。仕事や学習の場でユーモアが役立つのは、このような科学的な裏付けがあるからです。

さらに、人間関係の観点からも笑いの効果は大きいとされています。共に笑った経験は信頼感を生み、協働や共感を強めます。職場においても、雑談の中の小さな冗談がチームワークを促進し、心理的安全性をつくる基盤となります。

また、笑いは単なる感情の解放ではなく、脳の働きを高める「社会的知能」の一部でもあります。ユーモアを使える人は、相手の反応を読み取る力が強く、結果的にコミュニケーションの達人になりやすいのです。つまり、笑いは快楽の産物ではなく、実用的なビジネススキルでもあるのです。

第3章 プロのコメディアンのテクニック

ユーモアは天性のものではなく、プロのコメディアンが駆使する技術から学ぶことができます。本章では「面白いものを見つける」「新たに作り出す」「瞬発的に言葉にする」「語り口を磨く」というステップが紹介され、実践的に応用できる方法が解説されています。これは演劇や即興コメディの現場で培われた知見の応用です。

特に重要なのは「ミスディレクション(意外性の演出)」です。観客や相手が予想する展開を巧みに外すことで、驚きと笑いが生まれます。日常会話でも「期待を裏切る一言」を挟むだけで、場の空気が一変するのです。こうした技術は、商談やプレゼンテーションにおいても大きな効果を発揮します。

さらに、語り口や声のトーン、間の取り方といった非言語的要素も強調されています。笑いは言葉そのものよりも「どう伝えるか」に左右される部分が大きく、表情や身体の使い方が笑いのインパクトを増幅させます。つまり、ユーモアは「演出力」と「コミュニケーション技術」の結晶なのです。

第4章 ユーモアを仕事に活かす

ユーモアは娯楽だけでなく、ビジネスにおいても強力なツールとなります。本章では、会議や商談、日常の職場コミュニケーションにおいて、いかにして笑いを活かすかが解説されています。硬直した雰囲気を和らげるだけでなく、建設的な議論や創造的なアイデアを引き出すきっかけにもなるのです。

具体的な事例として、困難な交渉や失敗を伴うプロジェクトに直面した際、ユーモアを交えることで空気が一変し、前向きなマインドセットが生まれるとされています。笑いはストレスを軽減し、視野を広げる働きがあるため、問題解決に向けて柔軟な思考を促進します。これは「心理的リフレーミング」と呼ばれる現象に近い効果を持ちます。

さらに、ユーモアは単なる気晴らしではなく、リーダーシップの一環としての役割も果たします。部下や同僚が安心して発言できる空気をつくり、チーム全体の生産性を高める力を持っているのです。つまり、笑いは職場における「心理的安全性」と「創造性」を同時に育む実用的な手段なのです。

第5章 ユーモアとリーダーシップ

ここでは、リーダーが信頼されるために必要な姿勢と、そこにユーモアがどう作用するのかが語られます。真面目さ一辺倒ではなく、笑いを交えながら人間らしさを示すことが、周囲の共感と信頼を生むという考え方です。

外交の場面や部署間の調整でも、軽やかなユーモアは重要な武器になります。堅苦しい雰囲気を和らげることで、話し合いがスムーズになり、摩擦を回避できるという効果が紹介されています。さらに、失敗を素直に認めるときや部下を褒めるときに遊び心を取り入れるなど、具体的な行動例が示されています。

全体を通じて、真剣さと陽気さを両立させることが、リーダーに求められる資質であることが浮き彫りになります。威圧的なリーダー像から距離を置き、柔らかさのあるリーダーシップを身につけることがチームを強くするのです。

第6章 職場で陽気な文化をつくる

この章では、ユーモアを組織文化にどう取り入れるかがテーマとなっています。特に、リーダーや経営層が率先して明るい雰囲気をつくることが、全体の空気を左右することが強調されています。上に立つ人のちょっとした一言や振る舞いが、安心して笑える職場の礎となるのです。

また、職場の中で浮いてしまいがちな人をも巻き込むことで、組織の一体感はより強くなります。笑いに加わることができれば、孤立感が薄れ、自然と協力関係が築かれていくのです。そして日常的な仕組みや場にユーモアを組み込むことで、明るさは単なる偶然ではなく、習慣として根づいていきます。

このような仕掛けが浸透すれば、組織は変化に強く、前向きに課題へ取り組める体質へと進化していきます。文化として笑いが定着することは、長期的な活力を生み出す基盤になるのです。

第7章 ユーモアのグレーゾーンを切り抜ける

この章では、ユーモアの持つリスクについて深く掘り下げています。笑いは人を和ませる一方で、誤解や不快感を生む可能性があるという点が示されます。境界線を誤ると、意図せず相手を傷つけることになりかねません。

もし失敗が起きたとしても、そこから立ち直る方法が存在します。謝罪やフォローをユーモアと組み合わせることで、関係を修復できるという視点は、非常に実践的です。むしろ、失敗をきっかけにより深い信頼を築くことさえ可能だと解説されています。

最後に、この強力な武器を扱う上での注意点が改めて整理されています。ユーモアの効果を正しく理解し、状況を見極めながら使うことが、成熟したコミュニケーションの鍵になるのです。

第7.5章 ユーモアは人生の秘密兵器

この短い章はまとめの位置づけとして、ユーモアが人生全体を豊かにする武器であることを語っています。笑いは仕事や人間関係だけでなく、健康や幸福感にも直結するものであり、長期的に見ても生き方そのものを変える力があります。

対象読者

この書籍は、単にユーモアを「場を和ませるための笑い」として紹介するのではなく、ビジネスや人生を変革するための戦略的な力として解説しています。そのため、読者像も非常に幅広く、仕事や生活に新しい視点を求める人に向けられています。

特に以下のような層に強くおすすめできる内容です。

- クリエイティブな発想を必要とするビジネスパーソン

- チームを率いるマネージャー・リーダー

- 組織文化の変革や活性化に関心がある人

- 人間関係を円滑にしたい社会人

- メンタルヘルスやレジリエンスを高めたい人

それぞれの立場に応じて、ユーモアがどのように役立つのかを具体的に見ていきましょう。

クリエイティブな発想を必要とするビジネスパーソン

新しいアイデアや革新的なソリューションを求められる人にとって、ユーモアは単なる娯楽ではなく思考を柔軟にする強力な手段です。ジョークや笑いは脳にポジティブな刺激を与え、既存の枠組みを外れて考えるきっかけをつくります。本書はユーモアの脳科学的な効果を解説し、日常的に活用できる実践方法を提示しているため、発想力を高めたい人に最適です。

また、ユーモアは一見無関係に思えるアイデア同士を結びつける触媒の役割を果たします。たとえばピクサーやGoogleといった企業がイノベーションを生み出す現場では、軽妙な笑いや遊び心がチーム内での思考の流動性を高めています。本書を読むことで、個人レベルでも「笑いを通してアイデアを広げる技法」を習得できます。

さらに、ユーモアはアイデアのプレゼンテーションを際立たせる力も持っています。クリエイティブな発想は、それを人に伝えなければ価値になりません。ユーモアを交えることで、聞き手の注意を引きつけ、共感を得ながら説得力を増すことができます。本書の指南は、発想からアウトプットまでを支援する実践的な武器になるのです。

チームを率いるマネージャー・リーダー

リーダーシップに求められるのは、単なる統率力ではなく、人々の信頼と共感を引き出す力です。本書が示すように、ユーモアは権威的な距離を縮め、上司と部下の間に健全な親近感を生み出します。軽妙な振る舞いを織り交ぜることで、組織の緊張感を和らげ、協力的な雰囲気を構築できるのです。

また、困難な局面に直面したとき、ユーモアを交えるリーダーは「柔軟に対応できる人」として認識されます。失敗や課題を笑い飛ばすのではなく、前向きに受け止める姿勢は、部下の心理的な安心感を高め、挑戦を後押しします。これにより、チーム全体が回復力を発揮しやすくなります。

さらに、ユーモアを交えたリーダーは「完璧ではない人間味」を示すことで、信頼を得やすくなります。指示命令型の時代から、共感型リーダーシップへとシフトする現代において、ユーモアは人を惹きつける重要な要素となるのです。

組織文化の変革や活性化に関心がある人

職場全体の雰囲気を変えるには、戦略的にユーモアを取り入れる必要があります。本書では「トップが雰囲気を決める」と指摘し、リーダーや管理職が率先してユーモアを活用することの重要性を強調しています。組織文化を活性化させたいと考える人にとって、本書は導入の手引きとなります。

ユーモアは規律やルールを壊すのではなく、むしろ従業員同士のつながりを強め、挑戦を後押しする文化を育みます。たとえば社内イベントや日常の会話での軽妙なやり取りは、硬直した空気を柔らかくし、新しい発想が自然に出やすい環境をつくります。本書は、そうした文化醸成の実例や戦略を具体的に紹介しています。

さらに、ユーモアは多様な価値観を持つ人々をつなぐ共通言語として機能します。異なる背景を持つ人材を巻き込み、全員が楽しめる雰囲気を生み出すことで、組織全体の一体感を高めます。本書の知識を活かせば、「堅苦しい会社」から「生産的で楽しい職場」へと変革するための実践的ヒントを得られるでしょう。

人間関係を円滑にしたい社会人

日常生活や職場における人間関係は、しばしば誤解や摩擦によってぎくしゃくすることがあります。本書は、ユーモアを適切に使うことでコミュニケーションを円滑化し、相互理解を促進する方法を解説しています。たとえば、気まずい沈黙を軽い冗談で和らげることで、場の空気を一気に変えることが可能です。

加えて、ユーモアは相手の心を開く「共感の鍵」として機能します。深刻な議論にあえて軽さを持ち込むことで、相手の防御心を和らげ、建設的な対話を生み出せるのです。これはビジネスシーンだけでなく、家庭や友人関係においても有効です。

そのため、人間関係をより良くしたいと考える社会人にとって、本書は具体的な行動指針を与えてくれる存在になります。ユーモアを戦略的に活用すれば、より自然で健全な人間関係を築くことが可能になるでしょう。

メンタルヘルスやレジリエンスを高めたい人

現代社会では、ストレスやプレッシャーに対処する力、すなわちレジリエンスがますます重要視されています。本書が提示するユーモアの効用は、単に気分を軽くするだけでなく、困難を乗り越えるための心理的資源として機能します。

ユーモアを交えることで、物事を相対化し、過度な不安や緊張から距離を置くことが可能になります。これはストレス耐性を高め、心身の健康維持に役立ちます。実際、ユーモアのある人ほど逆境に強いという研究結果も紹介されています。

また、笑いは脳内ホルモンの分泌を促し、前向きな感情を喚起します。この効果は単なる気分転換を超え、長期的な精神的安定に寄与する点で注目に値します。メンタルヘルスを改善したい人にとって、本書は科学的根拠に裏打ちされた実践的な方法を学べる一冊となるでしょう。

本の感想・レビュー

笑いが組織文化を変える

読んでいて一番印象に残ったのは、ユーモアが組織文化を根本から変える力を持っているという点でした。これまで職場といえば効率や成果ばかりが重視され、笑いや軽口は「不真面目」と捉えられがちでした。しかし本書は、その考え方自体が大きな誤解であると指摘してくれます。むしろ、ユーモアは心理的な安全性を高め、挑戦や失敗を受け入れられる空気をつくり出すのだと理解できました。

具体的な事例や研究を通して示される「笑いの効能」を知ると、日々のやり取りの中で自然と人との距離が縮まる理由が腑に落ちます。無理に大げさなジョークを言う必要はなく、ちょっとしたやり取りに潜むユーモアが大切なのだと気づかされました。そうした雰囲気が広がることで、組織全体に活気が生まれるのです。

本書を閉じたあと、自分が働く場でもっと軽やかに言葉を交わせたら、どれほど毎日が豊かになるだろうかと考えました。笑いが人と人との信頼を深め、仕事の質をも変えていく。その可能性に胸が高鳴ったのです。

リーダーに必要な“陽気さ”

リーダーに求められる資質として「真剣さ」はよく語られますが、本書ではそれと同じくらい「陽気さ」が重要だと説かれていました。この視点は自分にとって非常に新鮮で、強く心に響きました。厳しい状況であっても、笑いを交えながら人々を導く姿こそが、信頼されるリーダーの本質なのだと実感しました。

本の中では、ユーモアが単に場を和ませるだけでなく、困難な局面を乗り越える力になることが繰り返し描かれています。笑いがあることで人々は緊張をほぐし、思考を柔軟にし、時には大胆なアイデアを生み出す勇気を持てるのです。リーダーに必要な「柔らかさと強さの両立」が、ここに表れていると感じました。

ページを閉じたあと、自分が誰かを導く立場になったとき、ユーモアをどう活かせるのかを考えました。権威や厳格さに頼るのではなく、人間らしい笑顔と軽やかな言葉で周囲を鼓舞する姿勢を大切にしたいと思いました。

コメディアンの技術が役立つ

プロのコメディアンが使うテクニックを紹介する部分は、思わず夢中になって読み進めてしまいました。彼らの「タイミング」や「語り口」に隠された工夫が、実は日常の会話やビジネスの場でも応用できるものだと知ったからです。笑いを取るための技術が、会話を魅力的にし、人を引きつける力になるという発見はとても刺激的でした。

面白さは生まれつきの才能ではなく、観察や訓練によって育てられることが示されていました。小さなことに目を留める力や、相手との呼吸を感じ取る感覚は、誰もが磨けるスキルなのだとわかります。自分の話し方や表情にも意識を向けたくなるような内容でした。

読み終えた後には、人前で話す場面に挑戦することへの気持ちが前向きになりました。完璧でなくてもよく、むしろ人間味のある「ずれ」や「意外性」が笑いを生むのだという考えが、心を軽くしてくれたのです。

ユーモアのタイプ分けが役立つ

本書で紹介されていた「4つのユーモアのタイプ」は、読みながら自分を照らし合わせるきっかけになりました。人それぞれ笑いの形が違い、それを知ることで相手との関係がスムーズになるという考え方に納得しました。

タイプごとの特徴や活かし方が丁寧に説明されていて、自分はどこに当てはまるのか考える時間がとても楽しかったです。相手のタイプを理解することで、会話にユーモアを自然に取り入れやすくなる点も大きな学びでした。

読み終える頃には、ユーモアは「才能ではなく、相互理解を深めるツール」だということを強く実感しました。笑いの違いを知ることが、人間関係を円滑にする第一歩になるのだと改めて感じました。

ストレス対処法としてのユーモア

ストレスが多い日常の中で、本書が示すユーモアの効果は非常に現実的でした。笑いが心をほぐし、困難を受け止めやすくすることは、自分自身の経験とも重なります。読んでいるうちに、ユーモアが精神的な強さを養う「盾」として機能するのだと理解できました。

印象的だったのは、ユーモアが感情を切り替える役割を果たすという部分です。怒りや落ち込みに支配されるのではなく、ユーモラスな視点を持つことで自分を立て直せる。これは単なる気分転換ではなく、心の柔軟性を高める重要な手段だと感じました。

本を閉じたときには、ストレスと付き合う方法が一つ増えたような安心感がありました。ユーモアは軽い冗談以上に、人生を支える心理的資源だという考え方に深く共感しました。

ユーモアが信頼を築く

人との関係を築く上で大切なのは信頼ですが、本書はその土台にユーモアがあると教えてくれます。笑いを共有することで、相手との距離がぐっと近づき、心を開きやすくなるのだと説明されていて、強く心に残りました。

信頼は時間をかけて築くものですが、ユーモアはそのプロセスを大きく助けることができます。本書で紹介されていた事例を読みながら、自分の人間関係を振り返ると、笑いを共有した瞬間こそが最も記憶に残っていることに気づきました。

この発見は、信頼関係を築くために特別なことをする必要はなく、小さな笑いのやり取りが十分に力を持つのだという安心感を与えてくれました。ユーモアは相手を理解し、共に歩むための架け橋だと実感しました。

ビジネスと人生の両面に役立つ点

「ユーモアは仕事の武器であるだけでなく、人生を豊かにする要素でもある」という主張が、この本全体を通して一貫して伝わってきました。私は最初、ビジネス書として手に取ったのですが、読み進めるうちに「これは生き方の本でもある」と思うようになりました。

本の中では、会議や交渉といったシーンでのユーモア活用が紹介される一方で、日常生活での人間関係や家庭内でのやりとりにも触れています。その描写がとても自然で、「職場とプライベートを分けず、どちらも心地よくする力がユーモアにはある」と気づかされました。

読み終えた今、自分の生活を振り返ると、「肩肘を張らずに、もっと笑いを大切にしてもいいのではないか」と思えます。ビジネスのために学んだつもりが、自分自身の心を軽やかにするための学びにもなっていることに気づき、得した気分になれる本でした。

リーダーシップとの関係が具体的に描かれている点

リーダーシップにユーモアをどう結びつけるかという点は、本書の中で最も印象に残った部分の一つでした。リーダーが失敗を素直に認めたり、真剣さと陽気さのバランスを取る姿は、部下に安心感を与えるのだと強く実感しました。リーダーは言葉以上に態度で信頼を示すべきだというくだりに、深くうなずかされました。

読み進めるうちに、ユーモアを交えることは決して場を軽くするだけではなく、組織に健全な雰囲気をもたらす行為なのだと感じました。リーダーが笑顔でいるだけで、その場の空気が変わるという経験を自分自身もしてきたからです。その現象が科学的に説明されていたのは、新鮮で説得力がありました。

また、本書はリーダーの在り方を一方的に説くのではなく、読者に「自分ならどう行動するだろう」と考えさせる余白を残している点も魅力でした。ユーモアは単なる技巧ではなく、信頼関係を育てるための核心的な姿勢なのだと改めて理解できました。

まとめ

ここまで見てきたように、本書はユーモアを単なる「笑い」ではなく、人生や仕事における強力なスキルとして再定義しています。最後に全体を整理しながら、読者がこの本から得られる収穫と次に進むための具体的な行動指針を提示します。

そのために以下の3つの観点から振り返りを行います。

- この本を読んで得られるメリット

- 読後の次のステップ

- 総括

それぞれを理解することで、読後の学びは単なる知識の蓄積にとどまらず、日常や職場での実践につながる「行動知」に変わっていくはずです。

この本を読んで得られるメリット

ここからは、この一冊を手に取ることで得られる主な利点を整理していきます。

信頼関係を築く力が高まる

ユーモアは人と人の距離を縮めるための最も自然で効果的な手段です。本書を通じて学べるのは、笑いが単なる娯楽ではなく、相手に安心感を与え、親近感を強める心理的効果を持つという事実です。著者たちは豊富な研究と実例を用いて、ユーモアが信頼形成の潤滑油となる仕組みを明らかにしています。その結果、上司や部下、同僚、顧客といった多様な関係においても、より健全で前向きな人間関係を築ける可能性が広がります。

ストレスを軽減しレジリエンスを高められる

プレッシャーがかかるビジネスの現場や、日常生活の困難な局面においても、ユーモアは心の余裕を生み出します。本書は、笑いがストレスホルモンを軽減し、脳にポジティブな影響を与える科学的根拠を紹介しています。その知識を理解することで、読者は「緊張や不安を笑いに変える」という具体的な行動に踏み出せるようになるでしょう。この視点は、精神的な回復力を求められる現代社会において極めて実用的です。

創造性と発想力を引き出す

ユーモアは固定観念を揺さぶり、新しい視点を提示する力を持っています。本書では、ジョークや軽妙なコメントが単なる笑いを生むだけでなく、思考の枠を外すトリガーになると説明されています。そのため、チームでのアイデア出しやイノベーションが必要な局面では、笑いが創造性を活性化する重要な役割を果たします。読者は、自分自身の発想力を高めるだけでなく、周囲の人々の想像力を刺激する方法としてユーモアを使いこなせるようになります。

コミュニケーション能力が向上する

ユーモアを理解し活用できるようになると、自然に会話が滑らかになり、相手の注意を引きつけやすくなります。本書では、プロのコメディアンが駆使するタイミングや言葉の選び方など、実践的なテクニックも紹介されており、それを日常の会話に応用することで表現力は飛躍的に向上します。これにより、プレゼンテーションや商談、さらには日常の対人関係においても、相手に深い印象を残すことが可能になります。

リーダーシップに説得力が増す

リーダーが適切にユーモアを取り入れることで、チームの士気は高まり、組織の雰囲気はより健全で前向きになります。本書は、ユーモアが単なる「場を和ませる要素」にとどまらず、リーダーシップの重要な要素であることを強調しています。笑いを交えたメッセージは、人々の心に深く届き、行動を促す力を持つのです。これにより、読者は単なる管理者から信頼されるリーダーへと成長するためのヒントを得られるでしょう。

読後の次のステップ

本書を読み終えたとき、ユーモアが単なる笑いではなく、人生やビジネスを変える力であることを実感できるはずです。しかし、学びは理解しただけでは十分ではなく、日常に取り入れて実践することで初めて本当の価値を発揮します。

ここからは、読者が実際に踏み出せる具体的なステップを整理します。

step

1日常の小さな会話で試す

まずは大きな舞台ではなく、身近なやり取りの中でユーモアを使ってみることが大切です。例えば同僚や友人との雑談、オンライン会議のアイスブレイクなど、日常的なシーンは練習の絶好の場となります。本書で学んだ知識を活かし、タイミングや言葉選びに注意しながら試していくことで、自然に笑いを共有する感覚を養うことができます。この積み重ねは、やがて自信とスキルの両方を育てる基盤になります。

step

2振り返りと改善を続ける

実際にユーモアを使ってみると、うまくいく場合もあれば、思ったほど反応が得られないこともあります。その結果を振り返り、どの言い回しが効果的だったか、どのタイミングで流れが生まれたかを分析することで、次回以降に活かすことが可能です。失敗を恐れるのではなく、むしろ改善のチャンスとして受け止める姿勢が重要です。成長は一度の成功体験ではなく、繰り返しの試行錯誤から積み重なっていくものなのです。

step

3職場やチームで共有する

個人の練習にとどまらず、ユーモアの価値を職場やチームに広めることは、組織全体に大きな変化をもたらします。例えば、定例会議の冒頭に一言ユーモラスなコメントを挟むことで、場の空気は和らぎ、発言が活発になります。本書で得た知見を同僚と共有することで、単なる知識の伝達ではなく、文化としての浸透を促すことができるのです。この実践が広がれば、組織における心理的安全性が高まり、より創造的で協力的な環境が生まれます。

step

4自分のユーモアスタイルを磨く

本書で紹介されたユーモアのタイプや事例を振り返り、自分に合ったスタイルを見つけ出すことも次の段階として重要です。無理に他人の真似をする必要はなく、自分が心地よく発揮できるユーモアを軸に磨いていくことで、自然体のコミュニケーションが実現します。自分に合ったスタイルを深めることは、持続可能な成長のための基盤となり、ユーモアを単なるテクニックではなく「自分らしさ」として活かすことにつながります。

総括

本書『ユーモアは最強の武器である』を通じて伝えられる最大のメッセージは、笑いが単なる娯楽ではなく、人間関係や組織を支える実用的なスキルであるという点です。ユーモアは相手との心理的距離を縮め、信頼を育み、緊張感をやわらげる力を持っています。その効果は、家庭や友人関係といった身近な場面だけでなく、ビジネスの現場においても大きな価値を発揮します。笑いは人をつなぎ、前向きな空気をつくる触媒となるのです。

さらに本書では、脳科学や心理学の研究を踏まえ、ユーモアが創造性やレジリエンスを高める要素であることが解説されています。困難な状況に直面したとき、笑いによって物事を柔軟にとらえることで、新たな解決策を導き出す力が養われます。特にリーダーシップや組織文化においては、ユーモアが安心感と挑戦心を両立させる環境を築き、持続的な成長を支える土台となるのです。

最終的に、本書がもたらす示唆は、ユーモアが個人だけでなく社会全体にポジティブな影響を及ぼす可能性にあります。日常の小さな会話の中でユーモアを取り入れることが、やがては組織を変え、社会の在り方にまで波及する。読者が本書を閉じるときには、笑いが未来を形作る強力な道具であるという確信が心に残るでしょう。

心理学的な観点から見ると、本書が主張する「笑いの力」はポジティブ心理学の「拡張—形成理論」に深く結びついています。

ポジティブな感情は人の認知の幅を広げ、新しいアイデアや行動を促進するため、ユーモアの習慣化は長期的な幸福度や人間関係の質を高める重要な要因となるのです。

おもしろい会話が出来るようになるおすすめ書籍です。

本の「内容・感想」を紹介しています。

- おもしろい会話が出来るようになるおすすめの本!人気ランキング

- おもろい話し方 芸人だけが知っているウケる会話の法則

- ユーモアは最強の武器である: スタンフォード大学ビジネススクール人気講義

- ユーモア力 現代社会に絶対必要な能力の鍛え方・磨き方

- お笑い芸人が教える みんなを笑顔にしちゃう話し方

- おもしろい話「すぐできる」コツ

- トークの教室: 「面白いトーク」はどのように生まれるのか

- 1秒で答えをつくる力 お笑い芸人が学ぶ「切り返し」のプロになる48の技術

- 「おもしろい人」の会話の公式 気のきいた一言がパッと出てくる!