今、私たちの社会は閉塞感やストレスに満ちています。真面目さが美徳とされる一方で、ちょっとした冗談やユーモアを交えた会話に戸惑いを覚える人も少なくありません。しかし実際には、人間関係を円滑にし、心を軽くし、困難を乗り越える力こそ「ユーモア」にあります。

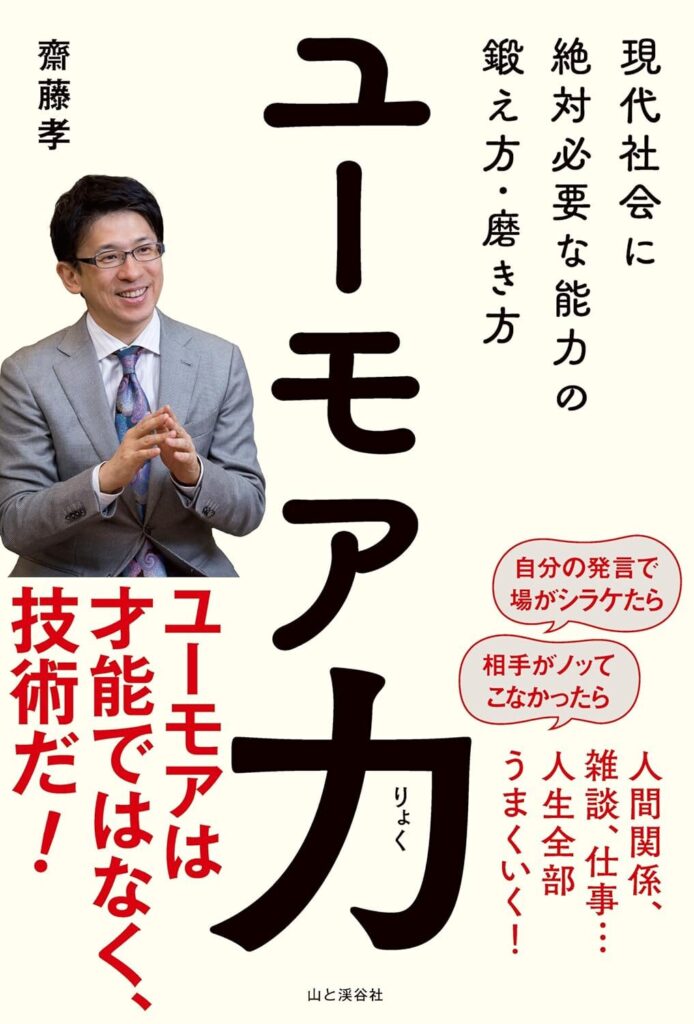

書籍『ユーモア力 現代社会に絶対必要な能力の鍛え方・磨き方』は、教育学者であり明治大学教授の齋藤孝氏が、その力を“才能ではなく習得可能な技術”として解き明かす一冊です。

日本文化に根づく伝統的な笑いの知恵から、日常で使える会話術、さらにビジネスやリーダーシップの現場で発揮できる実践法まで、多面的に解説されています。

「ユーモアは自分には向いていない」と思う方にこそ役立つ内容です。

本書を通じて学べるのは、場を和ませるセンスだけでなく、相手の心を動かし、自分自身を前向きに変えるための新しい生き方のヒント。読むほどに“笑い”の力が人生を切り開く武器になると実感できるでしょう。

合わせて読みたい記事

-

-

おもしろい話し方が出来るようになるおすすめの本 8選!人気ランキング【2026年】

人前で話すとき、「もっと笑いをとりたい」「相手を惹きつけたい」と思ったことはありませんか? 会話が盛り上がる人には、ちょっとしたユーモアのスパイスや話の組み立て方にコツがあります。実はそれらは、生まれ ...

続きを見る

書籍『ユーモア力 現代社会に絶対必要な能力の鍛え方・磨き方』の書評

この本は「ユーモアは生まれつきの才能ではなく、誰でも学んで磨ける技術である」という画期的な視点で書かれています。私たちが普段「面白い人」と呼ぶ人は、特別なセンスを持っているのではなく、日々の観察や言葉選び、状況の読み取り方を工夫しているのだというのです。

本書の魅力を理解するために、次の4つの視点から詳しく掘り下げていきます。

- 著者:齋藤 孝のプロフィール

- 本書の要約

- 本書の目的

- 人気の理由と魅力

これらを読み解くことで、本書が単なる「笑いのハウツー本」ではなく、日本社会に必要とされる「文化論」「教育論」としての性格も持っていることが見えてきます。

著者:齋藤 孝のプロフィール

齋藤孝氏は、1960年生まれの教育学者で、明治大学文学部教授を務めています。東京大学で法学を学んだ後、教育学に進み、長年にわたり「身体論」「コミュニケーション論」「教育実践」をテーマに研究を続けてきました。彼の特徴は、アカデミックな研究にとどまらず、それを一般の人々が日常生活で実践できる形に翻訳して提供してきた点にあります。

代表作『声に出して読みたい日本語』は累計260万部を突破し、出版界に一大ブームを巻き起こしました。この成功が象徴するように、齋藤氏は「日本語をただ読む」ことにとどまらず、「声に出す」「身体で表現する」といった人間の総合的な学びを重視しています。こうした姿勢は教育現場でも生かされ、大学の授業では「論語」をコント化させるなど、学生たちの表現力を育てるユニークな試みを実践してきました。

また、NHK Eテレ「にほんごであそぼ」の監修やテレビ出演を通じ、学者でありながら親しみやすい「教育エンターテイナー」としても知られています。その結果、研究者としての専門性と、大衆向けのわかりやすさを両立させる稀有な存在として、多方面で高く評価されています。

本書の要約

本書は、笑いを特別な才能ではなく、だれもが訓練によって習得できる「技術」として解説しています。日本人はしばしば「ユーモアに乏しい」と言われますが、それは文化的な背景や表現の仕方が欧米とは異なるためであり、決して資質として欠けているわけではないと著者は指摘します。江戸時代の人々が駄洒落や謎かけ、落語といった遊び心に満ちた言葉文化を楽しんでいたことを例に出し、日本社会には本来豊かなユーモアの土壌が存在していたことを示しています。

また現代においても、SNSでのユーモラスな投稿やお笑い文化の隆盛を見れば、日本人が笑いを強く求めていることは明らかです。しかし一方で、職場や学校など一般の場でユーモアを口にすることには依然として強い苦手意識があり、場をしらけさせてしまう不安や不適切と捉えられるリスクが人々を萎縮させています。本書は、そうした心理的なハードルを下げ、だれもが場を和ませるユーモアを自在に扱えるようになるための理論と実践法を提供します。授業で学生にコントをさせる教育実践や、三段オチやフリ+オチといった具体的な会話技術の紹介は、ユーモアがいかに日常的な訓練によって磨かれるかを鮮やかに示しています。

本書の目的

本書の根底には、社会全体に笑いの文化を広め、閉塞感を打破したいという強い思いがあります。成果主義や緊張感に満ちた現代において、場を和ませる力は軽視されがちですが、実は最も必要とされているものです。齋藤氏は、厳しい叱責やプレッシャーによって人を動かす時代は終わったとし、新しいリーダーシップの要としてユーモアを掲げています。

教育現場での取り組みはその象徴的な事例です。著者は、学生に『論語』の言葉を題材にしたショートコントを作らせる授業を実践しており、そこで表現力や柔軟な発想力が育まれることを示しています。この手法は一見奇抜に思えますが、学びを深め、知識を忘れない形にするための極めて合理的な方法です。

また、ユーモアは「心理的安全性」を高めるツールでもあります。人は笑いによって緊張から解放され、失敗を恐れずに挑戦できるようになります。これは教育だけでなくビジネスや人間関係にも通じる普遍的な効果です。本書の目的は、ユーモアを通じて人と人との関係を豊かにし、社会を明るくすることにあるといえます。

人気の理由と魅力

この本が人気を集める理由の一つは、理論だけでなく実践的な方法を豊富に紹介している点にあります。ユーモアの文化的背景を語るだけでなく、日常会話で使えるコツを具体的に提示しているため、読者は「学んで終わり」ではなく「明日から実践できる」という実感を持つことができます。

もう一つの魅力は、日本人が本来持つユーモアの伝統を掘り起こしている点です。江戸時代の洒落や落語、漱石のユーモラスな表現などを例に取り、日本社会には笑いを楽しむ土壌があったことを再確認させてくれます。これは「日本人はユーモアが苦手」という固定観念を覆し、読者に自信を与える効果を持っています。

さらに、本書は幅広い層に対応しています。学生や社会人はもちろん、シニア世代にとっても、ユーモアは人生を前向きに楽しむための重要な要素となります。世代を超えて役立つ内容であることから、自己啓発書にありがちな一過性の読み物ではなく、生涯にわたって参考にできる「人生の伴走者」として読者に受け入れられているのです。

本の内容(目次)

この書籍は、ユーモアを歴史・心理・実践の多角的な視点から体系的に学べるよう構成されています。それぞれの章が独立したテーマを扱いながらも、全体として「ユーモア力」を人生に役立てるための総合的なガイドラインを形成しています。各章の流れを理解すると、どのように段階を踏んでユーモアを養うのかが一目で分かるでしょう。

ここでは章立てを整理して示します。

- 第1章 日本人のユーモア力

- 第2章 ユーモア力はコミュ力だ

- 第3章 ユーモアの効果を知ろう

- 第4章 ユーモア力を育てるための心構え

- 第5章 すぐにできるユーモア力の育て方

- 第6章 ビジネスに使えるユーモア力

- 第7章 晩年もユーモア力で楽しく生きる

このように章ごとにテーマが異なるため、歴史的背景を知ることから始まり、対人スキルとしての実践、さらには人生の後半期における活用法まで段階的に理解できます。

読者は自分に必要な部分を重点的に読み進めることもでき、同時に全体を通してユーモアの本質を立体的に捉えることができます。

第1章 日本人のユーモア力

本章では、日本人とユーモアの関係を歴史的・文化的にひも解きます。しばしば「日本人は笑いに乏しい」と言われますが、江戸時代には言葉遊びや駄洒落、謎かけ、そして滑稽本『東海道中膝栗毛』のように庶民文化としてユーモアが花開いていた事例が数多く存在しました。夏目漱石の文学にも人間味あふれる洒脱さが見られることからも、日本文化に笑いの素地が確かにあることが分かります。

しかし現代の社会生活においては、ユーモアを口にすることが「場を乱すリスク」として意識される傾向が強まりました。特に公的な場面では「失礼にあたるのではないか」「雰囲気を壊すのではないか」という懸念が、笑いを抑制しています。その背景には、戦後の効率重視型社会や、集団の空気を重んじる国民性が影響していると考えられます。

著者は、こうした背景を踏まえ「日本人はユーモアがない」のではなく、「使う場面を限定しているだけ」だと主張します。つまり潜在的なユーモア感覚は持っており、それを再発見し鍛え直すことが現代には必要だと説いています。

第2章 ユーモア力はコミュ力だ

この章では、ユーモアとコミュニケーション能力の密接な関係が描かれます。著者は大学の授業で学生にコントを創作させています。これは単なる娯楽ではなく、表現力や発想力を総合的に鍛える教育手法です。ユーモアを実際に形にする過程で、学生は自分を俯瞰する視点を身につけ、他者との関わり方に柔軟さを得ていきます。

ユーモア力のある人は、自分を客観視でき、周囲との距離感を絶妙に調整することができます。一方で、その感覚を欠いた人は場の空気を読めず、誤解や摩擦を招きやすくなります。著者は「笑うこと自体が礼儀でありマナーだ」と強調し、ユーモアは思いやりの延長線上にあることを示します。

また、この章では「教養ある笑い」がハラスメントを避ける鍵である点も強調されます。単なるからかいや侮辱ではなく、知性に裏打ちされた軽妙なユーモアは相手を尊重しつつ関係を深める役割を果たすのです。

第3章 ユーモアの効果を知ろう

ユーモアは単なる笑いではなく、多くの実利的な効果を持っています。本章では、人間関係を円滑にする働きや、心身の健康に良い影響を与える効果が詳しく解説されます。緊張と緩和を使い分けることで、場の空気を自在にコントロールできる点は、特にビジネスや教育現場で応用が利きます。

さらにユーモアは、人を動かす力やチームを結束させる力、発想力を喚起する作用を持つと述べられます。困難に直面したときも、笑いによって逆境に立ち向かうエネルギーを得られることが示されています。著者は「笑いは人間を人間らしくするもの」と断じ、ユーモアを人生の核心に位置づけています。

読者はここで「笑い=遊び」ではなく、「笑い=戦略的リソース」という認識に切り替えられるでしょう。この視点が、後に続く実践的なスキル習得の意欲を高めます。

第4章 ユーモア力を育てるための心構え

ユーモアを磨くには、心の準備が不可欠です。本章では「笑いのタイプを分析する」ことから始まり、現代に求められるユーモアの姿が示されます。チャップリンのように「ズラす」技術を学ぶことで、意外性から生まれる笑いの効果を理解できます。

また、ユーモアはゼロから生まれるものではなく、既存の知識や体験を「視点を変えて」再構成することで得られると解説されます。日常で気づいた面白い出来事をメモに残す、古典にヒントを求める、誰かの面白い話を再構築するなど、着実に磨ける方法が紹介されています。

この章で強調されるのは「習慣化」の重要性です。日々小さな気づきを積み重ねることで、ユーモアは徐々にスキルとして定着していくのです。

第5章 すぐにできるユーモア力の育て方

ここからは実践的な技術が紹介されます。まず「ユーモアを聞く力」が強調され、オチがなくても笑うことで相手を尊重する姿勢を身につけることが推奨されます。その上で、ユーモアを言うための基本的なコツが解説されます。

さらに「固定観念をなくす」「観察力を磨く」「言葉の教養を深める」など、ユーモアを育てるための段階的なトレーニングが示されます。これらは日常的に実践可能なステップであり、読者に「自分でもできそうだ」という安心感を与えます。

最終的には「ツカミ」や「三段オチ」など、笑いを構築するテクニックに踏み込みます。これにより読者は、場を盛り上げる実戦的な武器を手に入れることができます。

第6章 ビジネスに使えるユーモア力

この章では、職場やリーダーシップにおけるユーモアの効用が解説されます。日本の政治家の演説がなぜ響かないのかという例から、硬直した言葉に比べ、ユーモアが信頼や共感を生むことが示されています。失敗談を笑いに変えるリーダーは、部下からの信頼を得やすいのです。

また、ユーモアは単に場を和ませるだけでなく、印象を左右する力を持ちます。明るく自己開示を行う姿勢や、笑い合う関係を築くことが、ビジネスの成果やチームの創造性に直結するのです。

つまりユーモアは「人を動かす力」であり、同時に「アイデアを刺激する力」でもあります。この視点が、従来の硬直したビジネスコミュニケーションに新しい風を吹き込むのです。

第7章 晩年もユーモア力で楽しく生きる

最終章では、シニア世代に焦点が当てられます。中高年男性が「笑うのが下手」と言われる背景や、成熟期におけるユーモアの意味が語られます。年齢を重ねると、立場や責任が増すことで冗談を言う機会が減りがちですが、それこそが生活を窮屈にしているのです。

著者は「老いてこそユーモアを」と提案し、共通の文化や教養をベースに笑いを共有することで、晩年を明るく充実させられると説きます。これは「成熟の最終形」としてのユーモアであり、若さを取り戻すのではなく、人生経験を笑いに昇華する姿勢です。

この章は、ユーモアが生涯を通じて人を支える資源であることを改めて強調します。年齢に関係なく「笑う力」は生きる力であると気づかされる内容です。

対象読者

本書は、特定の職業や年代に限定されず、幅広い人々に向けられた実践的な指南書です。著者・齋藤孝氏は、ユーモアを「才能」ではなく「技術」として誰でも鍛えることができると強調し、さまざまな場面で活用できるメソッドを紹介しています。

そこで、ここでは特に意識されている対象層を整理して見ていきましょう。

- 一般の社会人(日常会話や雑談にユーモアを取り入れたい人)

- ビジネスパーソン(職場コミュニケーションやリーダー向け)

- 教育関係者・教師志望者(授業を活性化し、生徒のやる気を引き出したい人)

- シニア世代(晩年を前向きに生きるヒントとしてユーモアを活用したい人)

- 自己啓発・コミュニケーションスキル向上に興味がある人

これらの読者層ごとに、ユーモアが持つ効用や、実生活での活かし方を考えることで、本書の真価がより鮮明に浮かび上がります。

一般の社会人(日常会話や雑談にユーモアを取り入れたい人)

社会人にとって雑談や日常会話は、単なる余談ではなく信頼関係を築く大切なプロセスです。しかし多くの人は「自分が話すと場がシラけるのではないか」と不安を抱え、必要以上に言葉を抑えてしまいがちです。本書は、そうした人々にユーモアを「技術」として学べる方法を提示し、安心して会話に取り入れられるよう導いてくれます。

また、観察力を磨き日常の“ズレ”や違和感を笑いに変える方法など、すぐに実践できる具体的なテクニックが紹介されています。ユーモアは特別な才能ではなく、日々の訓練で誰でも身につけられるという視点は、一般の社会人にとって大きな励みになるでしょう。

ビジネスパーソン(職場コミュニケーションやリーダー向け)

職場では効率や成果が求められる一方で、空気が硬直しやすく、対話が停滞することもあります。本書が解説するユーモアは、そうした場を柔らかくし、自然に意見交換を引き出すための実践的なツールです。会議や商談でユーモアを交えることで、相手との心理的距離を縮める効果が期待できます。

さらに、リーダーにとってユーモアは「信頼を得る表現力」として不可欠です。失敗談を語る姿勢は部下に安心感を与え、チーム全体の結束を高める効果があります。本書は、信頼されるリーダーに必要な笑いの使い方を具体的に示してくれるのです。

教育関係者・教師志望者(授業を活性化し、生徒のやる気を引き出したい人)

授業の成否は、教師がいかに生徒の注意を引き、学ぶ意欲を高められるかにかかっています。本書は「論語をコントにする授業」の実例などを通じて、笑いが教育の場を活性化する力をわかりやすく解説しています。ユーモアを用いることで、生徒は授業に参加しやすくなり、内容も記憶に残りやすくなるのです。

また、ユーモアは教室に「居心地のいい空気」をつくります。失敗しても笑いで受け止められる雰囲気があれば、生徒は挑戦を恐れず発言できるようになります。教育現場においてユーモアが果たす役割は、学びを豊かにするための重要な基盤なのです。

シニア世代(晩年を前向きに生きるヒントとしてユーモアを活用したい人)

高齢期には社会との接点が減り、孤独感や閉塞感を感じやすくなります。本書はそうした状況に対して、ユーモアを「晩年を豊かに生きるための知恵」として提案しています。経験を笑いに変えて語ることで、人との会話が活発になり、心が軽くなる効果が得られます。

また、ユーモアは家族や友人との関係を円滑にし、世代を超えた交流を促進します。シニア世代が自ら笑いを生活に取り入れることは、単なる「老い」ではなく「成熟」として日々を楽しむ大きなヒントになるのです。

自己啓発・コミュニケーションスキル向上に興味がある人

自己啓発に関心のある人にとって、ユーモアは「新しい自分をつくるための技術」となります。本書は、ユーモアを通じて自信を養い、人との関わりを前向きに楽しめる方法を体系的に示しています。これは、単なる会話術にとどまらず、人生を変える自己成長のプロセスでもあります。

さらに、具体的な実践法が豊富に掲載されているため、専門知識がない初心者でも取り組みやすいのが特徴です。本書を手にすることで、読者はコミュニケーション能力を磨きながら、日常の人間関係をより豊かにするスキルを自然と身につけていけるでしょう。

本の感想・レビュー

技術としてのユーモアの可能性

本書を読み進めてまず印象的だったのは、ユーモアが「技術」として誰でも身につけられると説かれていた点でした。これまで私は、ユーモアは生まれつきの才能のようなものだと考えていたので、その認識が覆されました。齋藤孝氏は、観察力や言葉の引き出しを増やすこと、そして小さな実践を重ねることによって、ユーモアは確実に鍛えられると説明しており、非常に説得力がありました。

特に「ユーモアカとは技である」という言葉は強く心に残りました。才能の有無ではなく、訓練や習慣によって誰でも高められる力だと示されたことで、読者として「自分にもできる」という前向きな気持ちが芽生えました。日常のちょっとした会話や雑談の中で実践できる具体的なステップが紹介されていた点も、実用的で理解しやすかったです。

また、ユーモアが人間関係を円滑にし、場を明るくするだけでなく、自分自身の精神的な余裕にもつながるという考え方には深く共感しました。知識として読むだけでなく、今日から実践してみようと思える内容だったことが、この本の大きな魅力だと感じています。

伝統と現代をつなぐユーモア

本書では、日本人がユーモアに乏しいとされる通説に対して、歴史的な背景から再考が促されています。江戸時代の人々が駄洒落や謎かけを楽しみ、古典落語が人間の本質に触れる笑いを描いていたことを知ると、日本文化にはユーモアがしっかりと根付いていたのだと理解できます。夏目漱石の文学に潜むユーモアの解説もあり、これまで真面目な文学作品としてしか読んでいなかった自分にとって新鮮な発見でした。

さらに、戦後に求められた笑いの変遷や現代におけるお笑い文化の広がりなど、時代ごとにユーモアの形が変化してきたことが描かれており、文化史を学ぶような興味深さがありました。ユーモアは単なる娯楽ではなく、その時代の社会状況や人々の価値観を反映する鏡であることに気づかされました。

現代社会でも、SNSやメディアでは多くの人が笑いを求めていますが、学校や職場では躊躇する傾向が強いと指摘されていました。この対比を踏まえたうえで、過去の豊かなユーモア文化を現代に取り戻すことができれば、社会全体がもっと明るく前向きになれるという著者の主張に納得感を覚えました。

会議やプレゼンに活きるユーモア

社会人として仕事をしていると、緊張感のある会議やプレゼンの場にしばしば直面します。本書では、リーダーや話し手がユーモアを交えることで緊張を解きほぐし、聞き手の心を開かせる力があると述べられており、強く共感しました。特に「失敗談を語れるリーダーは信頼される」という一節は、自分自身の経験とも重なり、深く胸に響きました。

さらに、ユーモアは単に場を和ませるだけでなく、相手に印象を残し、メッセージをより効果的に伝える力があることが解説されています。真面目さ一辺倒では伝わらないことも、ユーモラスな表現に変えることで受け止められやすくなるという指摘には、なるほどと納得させられました。

プレゼンや会議は成果を左右する大事な場面だからこそ、そこにユーモアを戦略的に取り入れることが有効だと感じました。本書を読んでからは、自分の話し方を振り返り、どこに「和らげる一言」を挟むかを意識するようになっています。

笑顔が絆を作る力

ユーモアは人と人を結びつける力を持っているという著者の主張は、私にとって大きな気づきでした。笑いが共有された瞬間、そこには信頼感や安心感が生まれるという説明は、これまで自分が体験してきた人間関係のなかで思い当たることが多くありました。

本書の中では「笑うことはマナーであり礼儀である」と語られており、この言葉には強く共感しました。相手の冗談を受け止め、共に笑うことで、場の空気は温かくなり、相互の絆が深まるのだと思います。笑顔は単なる感情の表れではなく、相手を尊重する行為なのだと気づかされました。

改めて、笑顔を惜しまず差し出すことが人間関係を育む最も基本的な姿勢であると感じました。本書を読んでからは、意識的に笑う場面を増やすことで、周囲との関係が少しずつ前向きに変わっていくのを実感しています。

笑いは最良の気分転換

読みながら強く印象に残ったのは、ユーモアが心身に与えるリフレッシュ効果についての部分でした。日常生活や仕事の中で緊張やストレスを抱えることは避けられませんが、ユーモアを交えることでその張り詰めた空気を和らげることができると語られていました。この「緊張と緩和のスイッチング」という考え方は、実際の体験に裏づけられたもので、非常に納得できました。

また、笑いが心を軽くし、前向きな気持ちを取り戻す力を持っているという指摘は、本書全体のテーマとも深く結びついています。単なるリラックスではなく、笑いを通じて気分を切り替える技術を持つことが、現代社会を乗り越えるうえで大切な力だと感じました。

本を閉じたときには、「笑うことは贅沢でも遊びでもなく、自己防衛と前進のための方法なのだ」という実感が残りました。ユーモアを身につけることが、自分自身のメンタルを整える最良の気分転換につながるのだと改めて認識しました。

晩年を彩るユーモアの力

「老いてこそユーモアを」という一節は、私にとって最も心に残る言葉でした。年齢を重ねると、どうしても生活に制約や孤独が増えていきますが、そんな時期にユーモアを持つことで心の豊かさを失わずに生きられるという考え方は、とても希望を与えてくれました。

本書では、中高年男性が笑いを忘れがちであることが指摘されていましたが、それはむしろ「最後の聖域」としてユーモアを取り戻す余地があるという視点に転換されています。成熟の最終形としてのユーモアは、人生をより深く味わうためのものなのだと感じました。

晩年を迎えたとき、明るく人と関わり続けられるかどうかは、まさにユーモア力にかかっているのだと思います。本書を読んでからは、「年齢を重ねるほど笑いが必要になる」という言葉が胸に刻まれ、未来を少し前向きに捉えられるようになりました。

場を明るく保つ力がリーダーの要

リーダーにとって必要なのは厳しさや叱責ではなく、場を前向きに保つ力だと説かれていた点は非常に印象的でした。過去のように「怒鳴って結果を出させる」スタイルはもはや通用せず、現代ではネガティブな空気そのものが成果を阻害するという指摘は、今の時代を象徴していると感じました。

本書では、場を明るく保つことがリーダーシップの本質であり、そのためにはユーモアが不可欠だと繰り返し語られています。笑いを通じて緊張を解き、失敗を共有できる関係を築くことが、信頼を高め、チームを動かす力になるのです。

この視点を読むことで、自分が属する職場や組織を振り返るきっかけになりました。優れたリーダーとは結果を出すだけでなく、場の雰囲気を前向きに変えられる人であり、その鍵を握るのがユーモアなのだと深く理解しました。

今こそ必要な“希望のユーモア”、読了後の前向きさ

最後まで読み終えたときに感じたのは、ユーモアがただ楽しいだけでなく「希望を生む力」だということでした。困難な時代だからこそ、笑いを共有することで前向きなエネルギーを得られるという著者のメッセージは、重くのしかかる現実に対する一つの処方箋のように響きました。

本書を通じて、ユーモアは個人の心を軽くするだけでなく、社会全体の空気を変える力を持っていると気づきました。暗さを打ち消すのではなく、それを抱えたまま前向きに進む勇気を生み出す。そうした希望のあり方に触れることができたのは、大きな収穫でした。

読み終えた後には、不思議と気持ちが軽くなり、明日からの生活に小さな工夫を加えてみようという意欲が湧いてきました。この「希望のユーモア」という発想は、自分にとってこれからの支えになると感じています。

まとめ

本書は、単なる「笑いの本」ではなく、日常生活やビジネス、教育、さらには人生の後半期にまで役立つ実用的な知恵を体系的に学べる一冊です。

読者が実際にどのようなメリットを得られるのか、読み終えたあとにどんな行動を取ればよいのか、そして最終的に本書が提示する社会的意義について整理してみましょう。

- この本を読んで得られるメリット

- 読後の次のステップ

- 総括

これらの観点を順にたどることで、知識を「読むだけ」で終わらせず、日々の生活や仕事の場面に活かせる実践知として吸収することが可能になります。

この本を読んで得られるメリット

ここでは、本書を通じて得られる主な利点を整理して紹介します。

ユーモアを「才能」ではなく「技術」として捉えられる

多くの人は「自分には笑いのセンスがない」と感じてしまい、ユーモアを使うことに消極的です。本書が最初に示す大きな価値は、この思い込みを打ち砕いてくれる点にあります。齋藤孝氏は、ユーモアは先天的な資質ではなく、観察力や言葉の工夫を通じて誰もが習得できる技術だと強調します。この視点を得ることで、誰もが前向きにユーモアを学び、実生活で試そうという意欲を持てるのです。

人間関係を円滑にし、場の空気を和らげられる

本書を通じて学べるもう一つの利点は、人間関係における潤滑油としてユーモアを活用できることです。家庭では家族の会話を明るくし、職場では緊張した空気を解きほぐすことで対話がスムーズに進みます。笑いが共有されると、人は安心感や信頼感を抱きやすくなり、結果として協力的な関係が築かれます。このような力を意識的に活用できるようになるのは、他者と共に生きるうえで大きな財産となります。

人を惹きつける魅力と影響力を高められる

さらに重要なのは、ユーモアが人を惹きつける「魅力」や「影響力」を高めてくれる点です。場を明るくできる人は信頼されやすく、「この人と一緒にいたい」と感じさせます。リーダーシップを発揮する立場にある人にとっては特に重要で、適切なユーモアを交えることで周囲からの支持を集めやすくなります。これはビジネスや教育の場に限らず、あらゆる社会的な場面で大きな力を発揮するのです。

創造性や発想力を育むことができる

ユーモアには、固定観念を打ち破り新しい視点を与える力があります。本書は、ズラしや観察を通じて「面白さ」を見出す過程そのものが、創造的な思考につながることを教えてくれます。アイデアが求められるビジネスの場や、柔軟な発想が必要とされる教育現場では、この効果は非常に大きいでしょう。ユーモアを鍛えることは、単に会話を楽しくするだけでなく、創造的に生きる力を高めることでもあるのです。

読後の次のステップ

本書を読み終えたときに重要なのは、そこで学んだ内容を知識として終わらせるのではなく、日常生活や仕事の場で実際に試していくことです。ユーモアは頭で理解するだけでは意味がなく、行動を通して初めて自分のものになります。

ここでは、読後にどのような実践を積み重ねれば良いのかを整理して紹介します。

step

1日常会話で小さな挑戦を始める

ユーモアは大げさな冗談や高度なジョークから始める必要はありません。読後にまず取り組むべきは、日常会話に小さな工夫を加えることです。たとえば、相手の発言を少し視点を変えて返す、場の空気を和ませる言葉を一言添えるといった実践です。こうした小さな挑戦は、失敗しても大きなリスクにならないため、安心して繰り返すことができます。積み重ねるうちに自然とユーモアを交えることが習慣化し、自己表現の幅も広がっていきます。

step

2観察力と記録を習慣化する

本書が繰り返し説くように、ユーモアの源泉は日常生活の中に潜んでいます。面白い出来事や人の何気ない発言を「気づける力」を磨くことが次のステップになります。そのためには、気づいた瞬間に記録しておく習慣が有効です。手帳やスマートフォンに「小さな面白さメモ」を残すことで、言葉の引き出しが増え、いざというときに使える素材となります。この積み重ねは、ユーモアを偶然ではなく意図的に活用する力へとつながります。

step

3失敗を恐れず挑戦を継続する

ユーモアを実践する過程では、必ず「スベる」瞬間が訪れます。しかし、それを避けることこそが最大の壁となります。本書は、挑戦そのものを評価する姿勢がユーモア文化を育てると強調しています。読後の実践では、失敗を前向きに受け止め、次に活かす姿勢を意識することが不可欠です。この「挑戦と修正のサイクル」を続けることで、ユーモアは少しずつ技術として洗練され、自然体で発揮できるレベルに到達していきます。

ユーモアの習得過程は、心理学的に「行動学習モデル」に近い構造を持っています。

知識を得る「認知段階」から始まり、小さな実践で経験を積む「実行段階」、失敗を通じて修正する「調整段階」を経て、やがて自動的に発揮できる「熟練段階」へと移行します。

本書を読んだ後の行動は、この学習プロセスを意識的に回すことに他なりません。

総括

本書『ユーモア力 現代社会に絶対必要な能力の鍛え方・磨き方』は、ユーモアを一過性の娯楽や軽い言葉遊びとしてではなく、現代を生きるための普遍的なスキルとして位置づけています。ユーモアを「才能」ではなく「技」として解説した点は、多くの読者にとって新鮮であり、同時に実践的な希望を与えるものでしょう。これにより、誰もがトレーニング次第でユーモア力を身につけられるという視点が示され、従来の「生まれつきのセンス」という固定観念を打ち破っています。

また本書は、ユーモアの歴史的背景や文化的土壌を掘り下げながら、それを現代社会に応用するための方法を体系的に提示しています。江戸時代の言葉遊びや落語、近代文学に見られるユーモアを参照しながら、時代を超えて継承されてきた「笑いの知恵」を現代のコミュニケーションに活かす道を描いています。単なるノウハウ本ではなく、文化論や教育論としての側面も含んでいるため、読み手は知的な満足感を得られるでしょう。

さらに、ユーモアが持つ効用は人間関係の潤滑油にとどまらず、健康や心理的な安定、さらには創造性の促進にまで広がることが示されています。特に、失敗や困難を笑いに変える力は、現代人が抱えるストレスや孤立を和らげる有効な手段となります。つまりユーモアは娯楽的な要素だけでなく、生き抜くためのレジリエンスを高める要素でもあり、社会全体の健全さを支える力としての役割を担っているのです。

著者が伝えたいのは、ユーモアが「場を明るくする技術」であると同時に、「人をつなぎ、社会を前向きに変える哲学」だということです。

読者は本書を通して、笑いを恐れず挑戦する勇気を得るだけでなく、自分自身の在り方を見直すきっかけを得るでしょう。

総じて、本書はユーモアを単なる軽妙なスキルとしてではなく、現代人に不可欠な生き方そのものとして提案する一冊だといえます。

おもしろい会話が出来るようになるおすすめ書籍です。

本の「内容・感想」を紹介しています。

- おもしろい会話が出来るようになるおすすめの本!人気ランキング

- おもろい話し方 芸人だけが知っているウケる会話の法則

- ユーモアは最強の武器である: スタンフォード大学ビジネススクール人気講義

- ユーモア力 現代社会に絶対必要な能力の鍛え方・磨き方

- お笑い芸人が教える みんなを笑顔にしちゃう話し方

- おもしろい話「すぐできる」コツ

- トークの教室: 「面白いトーク」はどのように生まれるのか

- 1秒で答えをつくる力 お笑い芸人が学ぶ「切り返し」のプロになる48の技術

- 「おもしろい人」の会話の公式 気のきいた一言がパッと出てくる!