地方勤務、知名度ゼロ、休日87日、初任給17万円──。

そんな「条件が厳しい」と思われがちな中小企業でも、未来の主力となる“すごい人材”を採用することはできるのか?

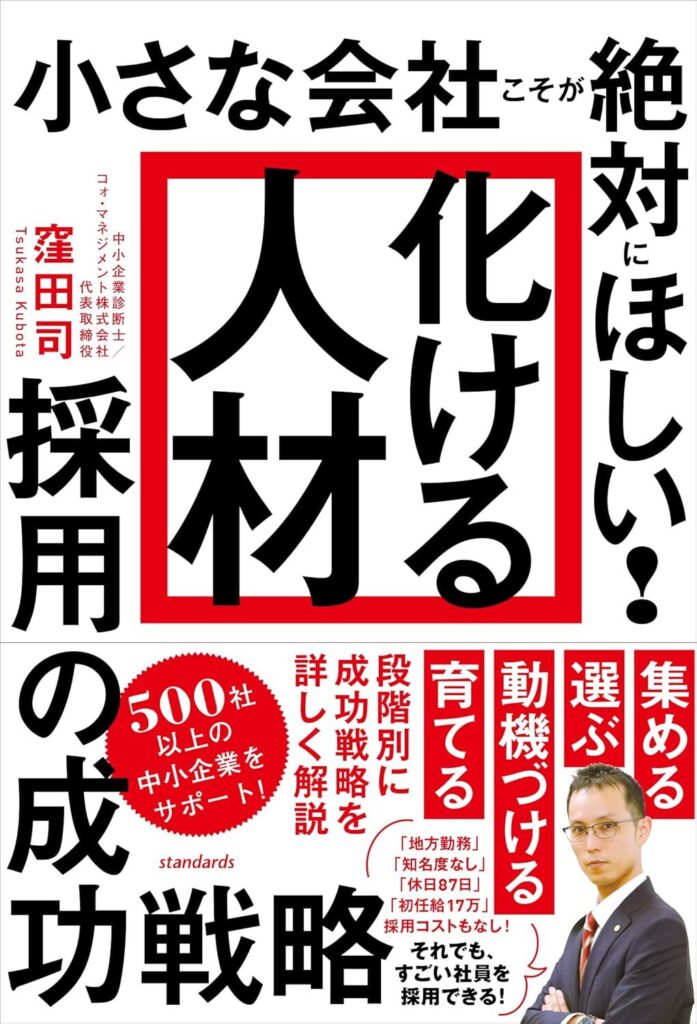

『「化ける人材」採用の成功戦略(小さな会社こそが絶対にほしい!)』は、500社以上の採用支援実績を持つ中小企業診断士・窪田司氏が、小さな会社でも本当に必要な人材を見つけて育てるための具体策を、豊富な事例とともに丁寧に解き明かした一冊です。

人口減少、都市集中、採用難──。中小企業が人材確保で不利な状況に置かれている今だからこそ、大手とは異なる「戦い方」が求められています。

本書が示すのは、知名度や予算に頼らず、自社にフィットする“伸びしろのある人材”を引き寄せ、定着・戦力化させるまでの全プロセスです。

合わせて読みたい記事

-

-

小さな会社の人材採用が学べるおすすめの本 10選!人気ランキング【2026年】

小さな会社にとって、人材採用は事業の成長を左右する重要なテーマです。 しかし、専任の人事担当者がいなかったり、採用ノウハウが社内に蓄積されていなかったりと、思うように採用活動が進まないという悩みも多い ...

続きを見る

書籍『「化ける人材」採用の成功戦略』の書評

この書籍は、採用に苦戦する中小企業にとって、現実的かつ再現性の高い「勝てる採用戦略」を教えてくれる実践書です。知名度がない、給料が安い、立地が悪い――そんな「弱者」でも、将来的に伸びる可能性のある人材を見極め、迎え入れる方法があるのだという視点を、豊富な事例と具体的な手順を通して提示してくれます。

このセクションでは、読者がより立体的に本書を理解できるよう、次の4つの切り口からその全体像を紹介していきます。

- 著者:窪田 司のプロフィール

- 本書の要約

- 本書の目的

- 人気の理由と魅力

それぞれ詳しく見ていきましょう。

著者:窪田 司のプロフィール

窪田司氏は、香川大学経済学部を卒業後、地方の信用金庫に就職し、採用実務の現場を経験しました。その後、中小企業診断士として独立し、「コォ・マネジメント株式会社」を設立。これまでに500社以上の中小企業の新卒・中途採用を支援してきた実績を持ちます。

現場での泥臭い経験を積み重ねてきた窪田氏は、知名度や予算に頼れない企業に向けて、実際に成果が出る採用戦略を構築し、それを惜しみなく共有しているのが特徴です。いわゆる「机上の空論」ではなく、企業の採用担当者がすぐに使えるレベルまで落とし込まれたノウハウが、本書には詰まっています。

著者の魅力は、“弱者の採用”を誰よりも理解しているところにあります。

大企業とは異なる文脈で採用に挑む小さな会社の「現実」に、真正面から向き合ってくれる存在です。

本書の要約

この書籍は、知名度や資金力といった面で不利な立場にある小規模企業でも、成長可能性のある人材を見つけ、採用し、戦力として育てるための実践的な戦略を示しています。採用活動を、ただ人を集めることではなく、会社と候補者の相互理解を深めるプロセスとして設計する視点が特徴です。

全体は、採用における4つの段階を軸に構成されています。それぞれ、募集、情報提供、選考、定着というプロセスであり、それぞれのフェーズで企業が抱える課題とその対処法が具体的に示されています。例えば、求職者に自社を知ってもらうためのアプローチでは、ナビサイトやSNSの活用法、学校との接点づくりなどが事例とともに紹介されており、現場の担当者がすぐに応用できる内容となっています。

また、選考の場面では、目に見えるスキルや学歴よりも、将来に向けた伸びしろや人間的な適性を重視する視点が重要視されています。そこには、育成を前提とした採用という、中小企業ならではの採用哲学が反映されています。

本書の目的

この本が目指しているのは、単なるノウハウ提供ではなく、中小企業が採用において自社の立ち位置を正確に認識し、そこから勝ち筋を導き出すための思考法を身につけることです。著者は、採用が上手くいかない根本原因として、活動全体の設計が不十分である点を指摘しています。

たとえば、どの媒体に広告を出すかといったテクニックだけに頼っても、そもそも誰を採りたいのかが明確でなければ、応募者との間にミスマッチが生じてしまいます。そのため本書では、採用活動を会社のブランディングや人材戦略と連動させて考えることの重要性を強調しています。

また、巻末にはペルソナの設定や面接設計に役立つワークシートが用意されており、理論と実践を行き来しながら自社に最適な採用活動をデザインできる構成となっています。これは、読んで終わりではなく、自分の会社に引き寄せて考えるための思考ツールとして活用できる点で、他のビジネス書と一線を画します。

採用の問題は手法以前に、そもそもの設計思想にある。

だからこそ「誰に」「何を」「どんな順番で」伝えるかの全体設計が重要になるのです。

人気の理由と魅力

この書籍が多くの中小企業経営者や採用担当者に支持されている最大の理由は、理論と実務のバランスが非常に良いことにあります。現場での苦労や戸惑いに寄り添いつつ、それをどう乗り越えるかの道筋が具体的に示されているため、読み手にとって「自分にもできそうだ」と感じられる内容になっています。

特に印象的なのは、採用という活動を「目立つこと」ではなく「選ばれること」と捉え直している点です。これは、ただ多くの応募を集めることを目指すのではなく、限られた資源で本当に必要な人材に届く情報発信をするという考え方に基づいています。実際にその成果が出た事例が複数紹介されており、抽象的な提案で終わっていない点も信頼を得ている理由です。

また、現在の採用市場の変化、たとえば地方への移住やリモートワークの普及といったトレンドにも対応しており、単なる一過性のノウハウではなく、時代に即した普遍性を持つ内容となっています。

魅力的な点は、地方や中小企業でも“勝てる”というリアリティがあること。

理論よりもまず実行してみたくなる構成が、読者の行動を後押しします。

本の内容(目次)

この書籍は、採用活動を6つの章に分けて体系的に解説しており、読者が段階を追って学びながら実践できる構成になっています。各章は、採用活動の流れや考え方を整理するために非常に役立ち、実務の現場で直面しがちな課題を具体的に乗り越えるヒントに満ちています。

以下は、各章のタイトルです。

- 第1章 「化ける人材」が小さな会社を大きくする

- 第2章 小さな会社が採用の土俵で勝てる「コンセプト」成功戦略

- 第3章 小さな会社の「化ける人材」募集成功戦略

- 第4章 採用に繋げる「化ける人材」への情報提供成功戦略

- 第5章 小さな会社の「化ける人材」選考成功戦略

- 第6章 投資対効果を上げる「採用後」の定着と戦力化戦略

これらを順に読み進めることで、小さな会社でも“勝てる採用活動”を構築するための実践的な知識を段階的に習得することができます。

第1章 「化ける人材」が小さな会社を大きくする

この章では、いま日本の中小企業が直面している人材採用の危機について、全体像が語られています。生産年齢人口の減少や求人倍率の上昇といった社会的背景の中で、地方に拠点を持つ小規模企業ほど、採用における困難が深まっている現状が浮き彫りになります。

特に注目されるのは、小さな会社の多くが採用市場という土俵にすら立てていないという現実です。これは、単に採用力が弱いという問題ではなく、そもそも採用活動の全体像や基本的な流れすら十分に把握できていない企業が少なくないことが要因とされています。

第2章 小さな会社が採用の土俵で勝てる「コンセプト」成功戦略

第2章では、小規模企業が大企業と同じ方法では採用に成功しにくいという現実を踏まえたうえで、自社に合った採用の「軸」をどのように設計するかがテーマとなっています。冒頭では、いわゆる強者と弱者の採用戦略の違いが明確にされ、特に「知名度」や「投下資源」の限界を抱える会社が、いかにして勝負するかに焦点が当たります。

重要なのは、まず「どんな人材を求めているのか」を明確にすることです。そこがあいまいなままでは、効果的なアプローチも情報発信もできません。そのうえで、自社の強みや魅力をどこに見出すかを丁寧に洗い出していくプロセスが紹介されています。

小さな会社の強みは、決して大きな制度や高待遇ではありません。むしろ、特定の業種や地域性、社風など、ニッチな魅力にこそ独自性があります。その「ニッチ」を発見し、採用コンセプトとして打ち出すことが、他社と差別化するうえで大きな力になると説かれています。

また、社員や関係者の紹介を通じて採用するリファラル採用についても触れられており、実際にうまくいった事例が取り上げられています。これは、費用をかけずに信頼性の高い人材と出会える方法として、規模の小さな企業にとって極めて実用的な手法といえます。

人材を引き寄せるために必要なのは、目立つことではなく“伝えるべき個性”を自覚することです。

採用は企業の自己理解から始まります。

第3章 小さな会社の「化ける人材」募集成功戦略

第3章では、実際に候補者と接点を持つための具体的な募集活動について解説されています。小さな会社にとって最も悩ましいのは、どうすれば知名度のない自社に人が集まるのかという点です。この章では、その答えをオンラインとオフラインの活用に見出しています。

インターネット上で求人情報を発信する際、ただナビサイトに登録するだけでは不十分です。アクセス数や検索結果に影響するキーワードの選定が極めて重要であることが説明されます。誰に向けて、どのような言葉で伝えるか。それによって、情報が届く層が大きく変わるというわけです。

SNSの活用にも言及されており、写真や社員の声、日常の取り組みなどをリアルタイムに発信することで、求職者が企業の雰囲気を肌で感じられるようになります。こうした“透明性のある採用広報”は、特に若年層との親和性が高く、応募のきっかけづくりに有効です。

さらに、地域の学校とのつながりや、進路指導の現場に足を運ぶことで、地元志向の強い若者に直接アプローチできる方法も紹介されています。イベントについても、大規模なものに無理して出展するのではなく、自社の特徴に合った内容でリスト化して臨む方が効果的であると解説されています。

小さな会社にとっての「認知」とは、知名度ではなく“発見される”こと。

見つけてもらうための導線づくりが、募集戦略の根幹になります。

第4章 採用に繋げる「化ける人材」への情報提供成功戦略

この章では、応募につながる前段階である情報提供の重要性について解説されています。求職者が「この会社に応募してみよう」と思うためには、単に企業情報を並べるだけでは不十分です。企業側が先回りして、相手の知りたいことに答える姿勢や、共感を引き出すコミュニケーションが欠かせません。

たとえば、単独説明会の開催前に個別でアプローチを行うことで、参加率を大きく向上させる方法が紹介されています。これは、求職者にとっての心理的ハードルを下げるだけでなく、企業に対する期待値を高める効果もあります。

また、従来のエントリーシートを省略し、よりカジュアルに参加できる「説明会参加シート」の導入が提案されており、これによって初期接点の数を増やす工夫が実現されます。説明会そのものについても、単に話すだけでなく、動画などを活用して企業の魅力を視覚的に訴える演出が求められています。

さらに、小規模企業ならではの柔軟な採用手法として、正式な選考前に実施する「0次面接」の活用が紹介されています。この面談の目的は合否を決めることではなく、双方向の理解を深めることにあります。そして、フォロー面談を通じて志望度の向上や動機の確認を行うことが、入社意欲を高めるうえで非常に効果的であると説明されています。

説明会や初期選考では、企業が求職者を選ぶだけでなく、求職者も企業を見極めています。

双方向の信頼構築が情報提供の鍵です。

第5章 小さな会社の「化ける人材」選考成功戦略

この章で扱われるのは、応募者を見極める「選考」段階における考え方と実践方法です。中小企業では大企業のように、学歴や職歴だけで合否を判断することが難しいため、採用する側の「見る力」がより問われます。そこで著者は、選考を通して“伸びしろ”を見抜く視点を重視しています。

一次選考では、応募者が自社の価値観と合わない部分がないかを確認する「ネガティブチェック」が中心になります。ここで重視されるのは、完璧な人材を求めるのではなく、明確に合わないと判断できるポイントを探すことです。また、同時に応募者への情報提供もしっかり行い、企業の本質を伝えて惹きつける姿勢が求められます。

二次選考では、前向きな評価、つまり「この人と一緒に働きたいか」という感覚を大切にしたポジティブチェックが導入されます。面接の中で価値観や行動スタイルに触れながら、会社との相性を判断します。そして選考の最後には、最終面接に進んだ全員が必ず入社するという前提ではなく、多様な結果が生まれることを許容する柔軟な設計が提案されています。

さらに注目すべきなのは、選考後のタスクを通して“見えない力”を把握する仕掛けです。たとえば課題提出や社内見学などを通じて、受動的な姿勢や反応力を確認することができます。これによって、履歴書や面接では判断できなかった部分が可視化され、より的確な判断が可能になります。

選考は、ただ「通すか落とすか」の作業ではなく、候補者の可能性を見極め、企業との相性を見出すプロセスです。

採用の質は、選考の質に直結します。

第6章 投資対効果を上げる「採用後」の定着と戦力化戦略

最終章では、採用して終わりではなく、入社後にその人材が定着し、会社の中核を担う存在に成長していくための取り組みが語られています。採用活動はゴールではなく、長期的な組織づくりの入り口であるという視点が一貫して貫かれています。

たとえば、内定通知の伝え方ひとつ取っても、そのインパクトや説得力は人材の志望度に大きく影響します。ここでは、野球選手・大谷翔平の入団エピソードを例に、夢と期待を丁寧に伝える演出の重要性が示されています。また、内定後のフォローにおいては、求職者との相性や状況を見極めながら、適切なタイミングでの情報提供や面談を重ねることで、辞退のリスクを最小限に抑える工夫が提案されています。

さらに、本人だけでなくその保護者への情報提供も含めた広報活動が重要であるという視点も特徴的です。これは、特に新卒採用において家庭の理解が意思決定に大きく影響するという実情を踏まえたものです。入社前から企業理念や文化を伝えることで、入社後の定着率にも良い影響が生まれます。

そして極めつけとして、採用された人材を翌年度の採用活動に巻き込むという仕組みづくりも紹介されています。これによって、本人の定着意欲を高めるだけでなく、新たな求職者に対してリアルな企業像を伝えることができます。

採用の成否は、入社後の育て方にかかっています。

迎え入れた人材を活かすためには、環境と関わり方の両面での設計が必要です。

対象読者

この本は、採用活動に課題を感じている企業に向けて書かれた実践的な戦略書です。

特に以下のような読者層にとって、具体的かつ再現性の高いヒントと指針を与えてくれる内容となっています。

- 採用活動に悩む中小企業の経営者

- 採用担当になったばかりの人事担当者

- 採用コストを抑えつつ成果を出したい企業

- 地方移住者やUターン採用を検討している企業

- 若手人材の定着・育成に課題を感じている中小企業

これらの立場にある方々にとって、本書は「何をすれば、採用がうまくいくのか?」という疑問に、具体的で実行可能な答えを提供してくれます。

採用活動に悩む中小企業の経営者

多くの中小企業の経営者が共通して抱える悩みの一つが、「人が採れない」「定着しない」という採用の壁です。求人広告に出しても反応が薄く、ようやく応募があっても内定辞退や早期退職が続いてしまい、「人が集まらないのはうちの会社のせいだろうか」と自信を失ってしまうケースも少なくありません。

本書は、そうした小さな会社の経営者に向けて、採用の仕組みを根本から見直す視点を提供してくれます。単なるテクニックや流行りの施策ではなく、なぜ採用がうまくいかないのかを「構造」から分析し、企業の強みを生かして“合う人材”を見つけるための現実的な道筋を示しています。採用を事業戦略の一部と捉え直すきっかけになる一冊です。

採用はもはや経営戦略の一部です。

社長自身が“誰をどのように採るか”に主体的に関わることが、会社の未来を左右します。

採用担当になったばかりの人事担当者

人事として初めて採用を任されたとき、「何から始めていいか分からない」と戸惑うことは決して珍しくありません。特に中小企業の場合、大企業のような手厚いマニュアルや引き継ぎが用意されていないことも多く、採用サイトの選定、説明会の準備、面接の進行まで、すべてが手探りになるケースがあります。

本書は、そうした初心者の人事担当者にとって、安心して採用活動を進めるための“地図”になります。採用活動を4つのプロセスに分け、それぞれのフェーズでの考え方や行動ポイントが明確に解説されているため、全体像をつかみやすく、業務を体系的に理解できます。段階ごとの課題に応じて読み返すことで、実務にもすぐに役立てることができます。

採用に自信が持てない担当者でも、この本を読み進めるうちに“自社なりの進め方”が見えてきます。

迷わず動けるようになる第一歩です。

採用コストを抑えつつ成果を出したい企業

採用活動には、どうしても一定のコストがかかります。しかし、潤沢な予算を確保できない中小企業にとっては、その費用が大きなハードルになってしまうことも少なくありません。「高い広告を出しても応募が来なかった」「イベント出展が無駄に終わった」そんな経験から、採用そのものを諦めかけている企業もあるかもしれません。

この書籍では、コストを抑えながら効果を最大化するための手法が豊富に紹介されています。SNSの活用、学校との連携、紹介によるリファラル採用など、工夫と戦略で“低予算でも成果を出せる”選択肢が具体的に示されています。採用費をかけることだけが成功の条件ではないと気づかせてくれる一冊です。

地方移住者やUターン採用を検討している企業

都市部から離れた地方に拠点を置く企業は、採用市場での不利を感じる場面が多々あります。しかし近年では、テレワークの普及や生活スタイルの多様化により、「地元で働きたい」「都市を離れて暮らしたい」と考える若者も増えつつあります。

本書では、そうした時代の変化を背景に、地方企業が採用のチャンスを広げるためのアプローチ方法を紹介しています。オンラインを活用した説明会、都市部の学生に向けた情報発信、さらに地域と連携した教育機関へのアプローチなど、地域に根ざした企業だからこそできる方法論が詰め込まれています。

地方にあるということは弱みではありません。

むしろ今は、それが“暮らしやすさ”や“地域貢献”という価値に変わる時代です。

若手人材の定着・育成に課題を感じている中小企業

ようやく採用できた若手社員がすぐに辞めてしまう、なかなか戦力として育たない――こうした悩みは中小企業にとって深刻な問題です。採用自体が大変な中で、せっかくの人材が離脱してしまえば、会社にとっては大きな痛手になります。

本書では、採用後の「育てる」プロセスにも重点が置かれています。内定段階から家族への情報提供を行ったり、入社前研修で“自責思考”や“結果思考”を育んだりすることで、入社後のミスマッチや早期離職を防ぐ工夫が盛り込まれています。また、内定者を次年度の採用プロジェクトに巻き込むことで、育成と定着の両面に効果をもたらす戦略も解説されています。

若手の離職を防ぐには、入社前からの“関係構築”がカギになります。

採って終わりではなく、育てる視点がこれからの採用には不可欠です。

本の感想・レビュー

コストゼロでも採用はできる

うちの会社は正真正銘の零細企業で、広告費も採用予算もまったくと言っていいほど出せません。だから、正直この本のタイトルを見たときは「本当にうちにも通用するのか?」という疑念しかありませんでした。でも読んでみたら、目から鱗の連続でした。特に印象に残ったのは、「お金がないからできない」ではなく、「戦略と視点の転換で勝ち筋を見つけられる」ということ。まさに逆転の発想なんです。

リファラル採用の事例や、地域に根ざしたアプローチなど、これまで「うちには無理だ」と思い込んでいた手段こそが、実は一番の武器になる可能性があるんだと知って、正直感動しました。派手な広告や有名なナビサイトに頼らなくても、人のつながりや地道な発信をコツコツ積み上げることで、十分勝負できる。これまで“どうせ無理”で済ませていた自分が恥ずかしくなりました。

ナビサイトの使い方にハッとした

私はこれまで、ナビサイトに載せさえすれば応募は来ると信じ込んでいました。だから、応募数が少ないと「やっぱりうちは人気がないんだな」と落ち込むだけでした。でもこの本に出会って、その思い込みが完全に覆されました。特にナビサイトのキーワード選定やコンセプトとの整合性に関する記述は、まさに目から鱗。

なんとなく「会社の説明をたくさん載せればいい」と思っていたけれど、それでは全然響かないんですね。読み手の目線で、どんな言葉が検索され、どんな表現が刺さるのか。そこに戦略が必要で、それを知らずに闇雲に出稿していても結果は出ない。ナビサイトって、ただの掲示板じゃない。戦場なんです。この視点を得られただけでも、本書を読んだ価値は十二分にありました。

ペルソナ設計の重要性を再認識

人材のミスマッチで何度も頭を抱えてきました。やる気があっても続かない、経験があっても馴染めない、そんな採用の失敗が何度もありました。ですが、本書を読んで、自社が本当に欲しい人物像を明確に描けていなかったことに気づかされました。ペルソナ設計、つまり“こういう人に来てほしい”という具体的な想定がないまま、何となく「いい人が来れば」と願っていただけだったんです。

この本では、ペルソナを設定することの意義や、その設計をどう採用活動全体に落とし込むかが、とても分かりやすく書かれていました。私はさっそく巻末のペルソナ策定シートを活用し、社内でのミーティングを行いました。結果、これまで曖昧だった“理想の人材像”がはっきりし、採用方針にも一貫性が出てきました。採用の成功は「誰に来てほしいか」をはっきりさせることから始まる、ということを実感しています。

自社に合う人材とは何かを考えさせられる

人手不足に悩まされる日々の中で、つい「誰でもいいから来てくれ」と思ってしまう瞬間がありました。でも、本書を読んで、そんな考えこそが長期的には会社を苦しめると気づかされました。「化ける人材」という言葉が何度も登場しますが、それは単に優秀という意味ではなく、“その会社で育つポテンシャルがある人”だという定義に深く納得しました。

即戦力やスキルにばかり目を向けていた自分の採用姿勢を、根本から見直すきっかけになりました。大手企業とは違って、うちは研修制度も整っていないし、給与水準も高くありません。だからこそ、価値観や人柄、成長意欲にフォーカスした見極めが必要なんだと感じました。良い人材とは、履歴書のどこかに書かれているわけじゃない。じっくり対話して、相性を確かめていくプロセスにこそ意味があるのだと学びました。

内定後のフォローが強烈に参考になった

これまで内定を出したら、あとは入社日まで放っておくというのがうちの通例でした。けれど、それでは辞退も増えるし、入社後も馴染めずにすぐに辞めてしまう。そうした苦い経験をいくつもしてきました。本書の中で語られていた内定後のフォロー戦略は、まさに“うちが一番できていなかった部分”を突かれた感じでした。

特に印象に残ったのは、フォロー面談の重要性と、保護者への情報発信という切り口。これは中小企業ならではの人間関係の濃さを活かしたアプローチで、大手では真似できない“距離の近さ”が逆に武器になることを教えてもらいました。採用は「入社させる」ことではなく、「戦力化する」ことがゴールなのだと、視点が変わった気がします。

地方企業の希望になる内容

私は地方の建設系中小企業で人事を担当しています。都市部とは違って人材の流動性も低く、求人を出しても応募ゼロということが何度もありました。そんな中でこの本に出会って、「うちみたいな会社でも大丈夫って言ってくれる人がいた」と思えたことが何より救いでした。

「地方勤務」「知名度なし」「条件も良くない」そんな会社こそが対象の本なんて、なかなかないですよね。読み進めるうちに、地方企業だからこそ持てる強みや戦い方があることを知り、自信が持てるようになりました。特に、地方における学校アプローチやイベント参加の工夫など、現場感のある記述に支えられました。まさに、地方でがんばる企業の背中を押してくれる本です。

「コンセプト採用」の重要性に目が開いた

私はこれまで、求人広告に「風通しの良い職場」「やりがいのある仕事」といった当たり障りのない文言を並べるのが当たり前だと思っていました。でも、それでは何も響かないということを、この本に教えられました。

「コンセプト採用」の重要性について書かれた章を読んだとき、正直、目から鱗でした。大手企業が総合力で勝負するのに対して、小さな会社は“尖った魅力”で戦わなければならない。それは、サービスの特徴でも、地域性でも、社長の価値観でも構わない。とにかく「うちしかない何か」を打ち出すことが、採用成功のカギになるというのです。

これを読んだ後、改めて自社の「尖った部分」を社員たちと話し合い、少しずつ発信の軸を変え始めました。地味な変化かもしれませんが、求人の内容を読み返したときに、そこに“うちのらしさ”が出てきたように思います。

採用マーケットの変化を的確に捉えている

業界歴20年の私ですが、近年の採用環境の変化には正直、ついていくのがやっとでした。そんな中で、この本が教えてくれたのは、「変化をチャンスに変える視点」でした。

特に地方と都市の採用動向の差異や、コロナによるオンライン採用の普及などについての言及は、現実の肌感覚と完全に一致しており、信頼感を持って読み進めることができました。中でも、都市部だけでなく地方にも優秀な若者の就職ニーズがあるという指摘には、大きな勇気をもらいました。

大手の採用ノウハウではなく、実際に地域密着型の企業がどう動いているのか、何に注目しているのかといったリアルな視点がふんだんに盛り込まれていて、「これは今の時代の採用本だ」と確信しました。

まとめ

本書の学びを確かな成果へとつなげていくために、最後に総括として大切なポイントを押さえておきましょう。

ここでは、読者がこの一冊から何を得られるのか、どのように実践へ移すべきか、そして本書の全体像がどのような意味を持つかを整理していきます。

- この本を読んで得られるメリット

- 読後の次のステップ

- 総括

それぞれのポイントを通じて、自社における採用活動の改善や見直しに、具体的なヒントを持ち帰っていただければと思います。

この本を読んで得られるメリット

本書を読むことで得られる具体的な利点は、次の通りです。

採用の全体像がクリアになる

本書では、採用活動を「候補者集団形成」「情報提供」「選考」「入社動機形成」の4つのプロセスに分けて構成しています。これにより、何から着手すべきかが一目で分かり、断片的な施策に頼らずに済むようになります。多くの中小企業が陥りがちな「とりあえずナビサイトに掲載する」「面接だけ頑張る」といった場当たり的な方法から脱却し、戦略的な流れで活動を進める意識が芽生えます。

自社に合った人材像が明確になる

採用成功のカギは、応募者の「数」ではなく「質」にあるというのが本書の主張です。特に注目すべきなのが「化ける人材」の定義と見極め方。肩書きや学歴にとらわれず、自社のカルチャーや仕事との相性を重視したアプローチが紹介されています。巻末には「ペルソナ策定シート」も用意されており、自社にフィットする人材像を言語化する手助けになります。

コストを抑えた情報発信が学べる

SNSや学校訪問、小規模なイベント活用など、大手企業にはない「弱者ならではの強み」を活かした情報発信手法が充実しています。高額な広告や一括掲載サービスに頼らずとも、しっかりとターゲットに届く戦略があるという事実に、勇気をもらえる読者も多いはずです。地元や地域のつながりを活かす視点も豊富にあり、特に地方企業には即戦力となるノウハウが満載です。

入社後の定着・育成ノウハウも充実

採用して終わりではなく、入社後の「自責思考」「結果思考」の育成方法や、内定者の保護者へのアプローチ、次年度採用への巻き込み方まで、長期視点で人材を戦力化するヒントが数多く紹介されています。これにより、採用と育成の分断がなくなり、社員が自律的に成長する企業文化を築くためのヒントが得られます。

読後の次のステップ

本書を読み終えたあとに最も大切なのは、得た知識や気づきを実際の採用活動にどう活かしていくかを考えることです。読みっぱなしで終わるのではなく、自社の採用戦略に反映させることで初めて、本書の真価が発揮されます。

以下では、読了後に取り組むべきステップを順を追って紹介します。

step

1社内の採用プロセスを可視化する

まずは本書で紹介された4つの採用プロセス「候補者集団形成」「情報提供」「選考」「入社動機形成」に沿って、自社の採用活動を整理してみましょう。どのプロセスが手薄か、何に力を入れているのかを棚卸しすることで、改善すべきポイントが見えてきます。採用活動のどの段階で候補者を逃しているのかを分析することが、改善の第一歩になります。

step

2ペルソナと採用メッセージを再設計する

本書に添付されている「ペルソナ策定シート」を使って、自社にとって理想的な人材像を明確にしましょう。そのうえで、その人物像に響く言葉や伝え方を考え、採用メッセージを見直します。たとえば、漠然と「やる気のある人材」ではなく、「地域に根ざして働きたい人」「チームプレイを大切にする人」など、より具体的な像に絞り込むことで、訴求力のある情報発信が可能になります。

step

3小さな改善を繰り返しながら試す

一度で完璧な採用戦略を実行するのは難しいものです。本書の戦略は実務に落としやすいよう工夫されているため、まずは一つだけでも取り入れてみるのがおすすめです。例えば、0次面接を試験的に導入してみたり、動画説明会を短く編集してリリースしたりといった小さな実践から始めて、反応を見ながら微調整していくことが現実的です。試行錯誤を繰り返す中で、自社独自の型が見えてくるはずです。

step

4採用を「部署の壁を越えたプロジェクト」に育てる

本書が伝えている重要な視点は、採用を人事や経営者だけのものにせず、全社的な課題として取り組むことです。現場社員が説明会に登壇したり、内定者フォローに先輩社員が関わることで、採用活動にリアルな熱量が加わります。人事部門が単独で奮闘するのではなく、会社全体で「人を迎え入れる文化」を育てていくことが、中小企業にとっての継続的な強みになります。

採用活動の成否は、読み終えた後にどれだけ行動に移せるかにかかっています。

完璧な準備よりも、まずは小さな一歩を継続する姿勢が、次の「化ける人材」との出会いにつながります。

総括

『「化ける人材」採用の成功戦略』は、単なる採用ノウハウ本ではありません。これは、資金も知名度も十分とは言えない小さな会社が、今後も持続的に成長していくための“人材戦略の再設計書”です。目先のテクニックに頼るのではなく、採用活動そのものの構造を問い直し、企業に合ったやり方をゼロから構築する力を読者に授けてくれます。

本書で語られる「化ける人材」というコンセプトは、派手なキャリアを持つ人を指すのではなく、可能性の種を持ちながらもまだ世間からは見過ごされがちな、磨けば光る存在です。そうした人材を見つけ、惹きつけ、育てていくプロセスは決して簡単ではありませんが、だからこそ、それに取り組める企業は他社との差別化を図ることができます。

著者の窪田司氏が一貫して伝えるのは、「弱者の戦い方には、勝ち方がある」というメッセージです。ナビサイトや合同説明会といった“王道”では埋もれてしまう中小企業が、独自の視点と戦略で人材を確保し、育てることは十分に可能です。その鍵は、情報発信の工夫であり、選考の設計であり、何よりも「人を見る目」を養うことにあります。

本書は、企業の規模に関係なく、「採用は戦略である」と改めて気づかせてくれる一冊です。そして、規模が小さいからこそできる柔軟な動きや親密な関係構築こそが、「化ける人材」を惹きつけ、活躍へと導く土壌になるのだと力強く示しています。

この一冊を手にした中小企業の経営者や人事担当者が、自社に合った採用の在り方を見つけ、次なる一手を踏み出すことを願ってやみません。

採用に悩み、行き詰まりを感じているすべての企業にとって、本書は新たな道を照らす灯台のような存在となるでしょう。

人材採用に関するおすすめ書籍

人材採用に関するおすすめ書籍です。

本の「内容・感想」を紹介しています。

- 優秀な人材を採用できるようになるおすすめの本!人気ランキング

- 人材不足をこの1冊で解決! 採用の強化書

- 経営×人材の超プロが教える人を選ぶ技術

- 採用100年史から読む 人材業界の未来シナリオ

- 採用広報から、スカウト文章、面接術まで 「本当にほしい人材」が集まる中途採用の定石

- 「化ける人材」採用の成功戦略(小さな会社こそが絶対にほしい!)

- 採用に強い会社は何をしているか ~52の事例から読み解く採用の原理原則

- 社員20人なのに新卒採用に1万人が殺到 日本一学生が集まる中小企業の秘密

- 人材獲得競争時代の 戦わない採用 「リファラル採用」のすべて

- 求人募集をしても応募がない・採用できない会社に欲しい人材が集まる方法