たった「1秒」で人の心をつかみ、そのまま最後まで離さずに惹きつける。そんな魔法のようなコンテンツ作りが本当に可能なのか――。

テレビ東京で『家、ついて行ってイイですか?』を手がけ、YouTubeチャンネル『日経テレ東大学』(現ReHacQ)を仕掛けた高橋弘樹氏は、その答えを520ページの一冊に凝縮しました。

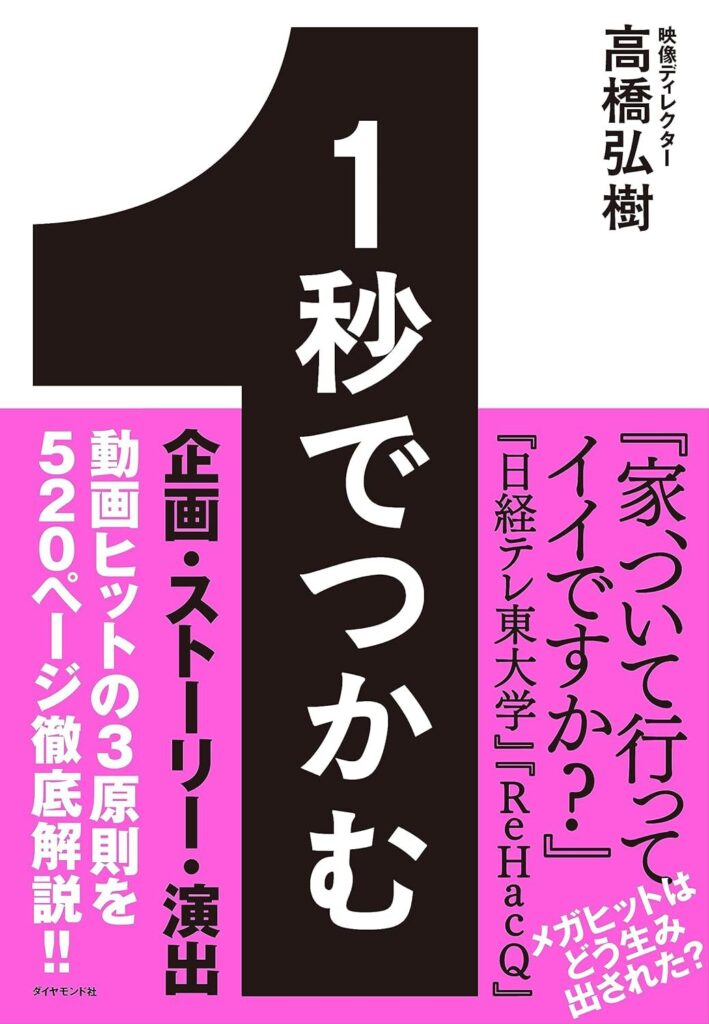

本書『1秒でつかむ 「見たことないおもしろさ」で最後まで飽きさせない32の技術』は、低予算番組から大ヒット動画までを生み出してきた著者の全ノウハウを公開する、いわば「コンテンツの設計図」。

テレビやYouTubeといった映像の世界だけでなく、Webライティング、プレゼンテーション、営業トーク、商品PRなど、あらゆる場面で応用可能な技術が惜しみなく披露されています。

情報があふれる現代において、ほんの一瞬で人の注意を引くことは、ビジネスでも表現活動でも最大の武器になります。

本書はその“1秒の勝負”を制するための実践的ガイドであり、読後には自分の企画や言葉に新たな視点と自信を与えてくれるはずです。

合わせて読みたい記事

-

-

動画コンテンツ制作者(YouTuberなど)におすすめの本 7選!人気ランキング

YouTubeやTikTokなどで動画を作っていると、「もっと視聴者に楽しんでもらいたい」「再生数や登録者を増やしたい」と感じることはありませんか? 動画制作はアイデアから撮影・編集、発信に至るまで幅 ...

続きを見る

書籍『1秒でつかむ 「見たことないおもしろさ」で最後まで飽きさせない32の技術』の書評

本書を深く理解するには、著者のバックグラウンドを知ること、内容の骨子を整理すること、そして何を目的に書かれたのかを掴むことが大切です。

最後に、なぜここまで多くの読者から支持を得ているのか、その理由と魅力についても掘り下げていきます。

- 著者:高橋 弘樹のプロフィール

- 本書の要約

- 本書の目的

- 人気の理由と魅力

それぞれ詳しく見ていきましょう。

著者:高橋 弘樹のプロフィール

高橋弘樹さんは、テレビ東京で18年間にわたり活躍したディレクターでありプロデューサーです。早稲田大学政治経済学部を卒業後、2005年にテレビ東京へ入社。数々の番組制作を経験する中で、特に代表作となったのが『家、ついて行ってイイですか?』です。終電を逃した一般人に「家について行ってもいいですか?」と声をかけ、その人の人生をドキュメンタリーとして描くこの番組は、放送当初は地味に見える企画でしたが、結果的に社会現象となり、多数の放送文化賞を受賞しました。

また、彼はテレビの枠を超えてYouTubeでも実績を残しています。ビジネスと教養をテーマにした「日経テレ東大学」の立ち上げに関わり、わずか数年でチャンネル登録者数100万人を突破。その後は「ReHacQ(リハック)」を立ち上げ、現代的な情報発信の第一線で活躍し続けています。2023年には独立して「株式会社tonari」を設立し、映像や企画制作の新しい形を模索しています。

つまり彼は、「テレビ的な編集術」と「デジタル時代の戦略思考」を兼ね備えた稀有な存在なのです。だからこそ、本書で紹介されている技術は机上の空論ではなく、実際にヒットコンテンツを生み出してきた経験に裏打ちされています。

本書の要約

『1秒でつかむ 「見たことないおもしろさ」で最後まで飽きさせない32の技術』は、テレビ東京で数多くの番組を成功させた高橋弘樹さんが、自らの経験をもとにコンテンツ制作の技術を徹底的に体系化した実用書です。ページ数は520に及びますが、その中で展開されるのは理論ではなく現場で使い込まれた生のノウハウです。本書は、いかにして視聴者や読者の「心を1秒でつかみ」、そこから「飽きさせずに引っ張り」、最終的に「無駄ではなかった」と思わせるかという一貫したテーマで貫かれています。

具体的には、最初に「新ジャンルをどう作るか」「限られたリソースをどう逆手に取るか」といった企画の発想法から始まり、次に「見えない魅力をストーリーでどう引き出すか」を掘り下げます。その後、より広く人々に伝えるための表現技法、さらには1秒たりとも気を逸らさないための演出や仕掛けが提示されます。そして最後には「どうすれば人の心に深く刻まれるのか」という段階に到達します。どの章も具体的で、映像だけでなく文章や営業、マーケティングなどあらゆる領域に応用可能な内容となっています。

本書の目的

この本の大きな目的は、読者が「実際に使える武器」を手に入れることです。一般的なビジネス書や自己啓発書は「やる気が出た」「気分が変わった」といった抽象的な効果にとどまるものも少なくありません。しかし本書は違います。著者は、テレビ番組という過酷な環境で、視聴者が1秒でも飽きたら即座にチャンネルを変えられてしまうという状況に挑み続けてきました。そこで磨かれたのは、抽象的なスローガンではなく、「その瞬間に人の注意を引き付け、最後まで没入させるための具体的な手法」です。つまり、読むことで「気持ちが変わる」のではなく、「実際の行動が変わり、成果に直結する」状態に導くのが狙いです。

さらに著者は、自らのキャリアを通して「制約こそがクリエイティブを鍛える」と強調します。大手キー局のように潤沢な予算やスタータレントを使えないテレビ東京で、いかに人々を引きつける番組を生み出すか。その中で得られた「低予算でも人を動かす技術」が本書に凝縮されています。だからこそ、YouTuberやライター、営業担当者など、どんな立場の人でも、自分のリソースの範囲で応用できる内容になっています。

人気の理由と魅力

本書がここまで大きな反響を呼び、版を重ねている理由は、まず何よりも著者がリアルな成功体験をもとに語っている点にあります。テレビ東京という決して資金が潤沢ではない環境で、視聴率や注目度で勝負してきた経験が、圧倒的な説得力を持って伝わります。単なる理論ではなく、「実際にこうしたら番組が跳ねた」という実例が豊富に盛り込まれているため、読者は自分の仕事に置き換えて応用しやすいのです。

また、予算がない、知名度がないといった弱点を逆に強みに変える逆転の思考法が、多くのビジネスパーソンに勇気を与えています。さらに、一般的には平凡に見える「市井の人」を魅力的に描く技術は、商品やサービスの隠れた価値を引き出す方法としても転用できるため、幅広い読者層に刺さります。書店員や評論家が「売りたいより読みたいが先に来た」と絶賛し、一般読者からも「分厚いのに最後まで飽きなかった」との声が多いのは、この実用性と没入感の両立に他なりません。

こうした「経験に基づいたリアリティ」と「どの現場にも使える汎用性」の二つを兼ね備えていることが、この本の最大の魅力であり、強い支持を集める理由になっています。

本の内容(目次)

この本は大きく5つの章で構成され、それぞれが「1秒でつかみ」「最後まで飽きさせず」「読後に深い印象を残す」というテーマを段階的に実現するための仕組みになっています。各章には独自の切り口があり、読む人の職業や目的に応じて学び取れるポイントが異なります。

以下の章立てを軸に、内容を具体的に見ていきましょう。

- 第1章 1秒でつかむ 「見たことないおもしろさ」の作り方

- 第2章 コンテンツの魅力を引き出すためになぜ「ストーリー」が必要なのか?

- 第3章 より多くの人にストーリーの魅力を伝える技術

- 第4章 1秒も離さず常に興味を持ってもらう12の技術

- 第5章 人の心に突き刺さる「深さ」の作り方

この5つを順番に読み進めることで、誰もが「企画発想 → 魅力発見 → 表現力 → 維持力 → 深さ」という流れを体系的に理解できる構成になっています。

第1章 1秒でつかむ 「見たことないおもしろさ」の作り方

この章では、まず「人の関心を一瞬で奪うにはどうすればいいか」という問いに答えています。テレビ番組やYouTubeなど、視聴者がリモコンやスマホを手にしている状況では、最初の1秒で興味を持たせられなければ即座に離脱されます。そのため、著者は「既存の価値をあえて否定する」「不要な要素を削り落とす」など、従来の考え方を逆手に取る発想法を紹介しています。

次に語られるのは、制約を武器に変える方法です。例えば「金がない」は一般的には弱点ですが、本書では「バランス崩壊力」として強みに変えられると解説されています。資金がないからこそ工夫を重ね、逆に視聴者が共感できる「等身大の魅力」が生まれるのです。これは低予算でも試せる普遍的な戦略であり、どんな立場の人でも応用可能です。

さらに著者は、量と習慣の力を強調します。圧倒的な量をこなすことが突破口を開き、細部に神が宿ると述べています。つまり、アイデアの発想法だけでなく、それを形にするための日常的な努力や積み重ねが、結局は「見たことのない面白さ」につながるのです。

これは「制約条件下のクリエイティビティ理論」と一致します。

心理学的にも、人間は制約がある状況でこそ創造力を発揮する傾向があるとされています。

第2章 コンテンツの魅力を引き出すためになぜ「ストーリー」が必要なのか?

この章では、情報を「ストーリー」に変換する重要性が解説されています。人間は無機質なデータよりも、物語として語られた内容に感情移入しやすいという心理的特性を持っています。著者は、テレビ番組『家、ついて行ってイイですか?』で無名の人々の人生を魅力的に描く過程を例に挙げ、ストーリーがどれほど「普通」を特別に変えるかを示しています。

そのために必要なのが「心の可視化力」です。これは、目に見える事実からその背後にある感情や文脈を引き出す力を意味します。さらに、取材者自身の先入観や理解不足が「伝わらない壁」を生むことを認識し、自己と向き合う姿勢を求めています。つまり、相手の魅力を引き出すためには、まず自分の認知の限界に気づく必要があるのです。

また、具体化の技術も重要な要素として挙げられます。抽象的な言葉ではなく、固有名詞や数字を用いることで読者や視聴者の感情を喚起できます。たとえば「多くの人が集まった」よりも「1万人の観客が押し寄せた」と表現するほうが、臨場感が格段に高まります。こうした表現技法は、マーケティングコピーや記事執筆にも応用可能です。

第3章 より多くの人にストーリーの魅力を伝える技術

この章では、魅力的な物語を作るだけでなく、それを「どう広く伝えるか」という観点が掘り下げられます。コンテンツは優れていても、受け手が理解できなければ価値が半減してしまいます。そのために必要なのは「わかりにくさ」を徹底的に排除することです。曖昧な言葉や複雑すぎる説明は、受け手の心を遠ざけてしまう危険があります。

次に、徹底した快適さを設計する「めんどくさい撲滅力」が語られます。これは、読者や視聴者が感じる小さなストレスを一つずつ取り除くことを意味します。例えば、動画であれば広告の入れ方やテンポ、文章であれば読みやすい段落や図解など、あらゆる工夫がここに含まれます。細やかな配慮こそがマーケットの裾野を広げる力になります。

さらに、「360度注視力」という考え方も提示されています。これは不要な敵を作らず、広い層に受け入れられるよう配慮する技術です。炎上を避け、共感を集めるバランス感覚は、SNS時代の情報発信者に必須のスキルといえます。単なる中立ではなく、意識的に角を削りながら多くの人の支持を得る設計術なのです。

第4章 1秒も離さず常に興味を持ってもらう12の技術

この章は本書の核心であり、「冒頭」「持続」「ラスト」という三つの場面ごとに視聴者の注意をつなぎとめる具体的な技術が紹介されています。冒頭では、逆から因果関係を語る「タイムマシン編集力」や、安心感と新規性を同時に満たす「矛盾する本能解決力」が登場します。これらは一瞬で「もっと知りたい」と思わせるための仕掛けです。

持続のフェーズでは、「裏切り」「笑い」「伏線」「疑問」「振り幅」という五つの武器を駆使します。予定調和を崩して驚きを生み、ユーモアで緊張を緩和し、適度な謎を残すことで好奇心を維持します。これにより、視聴者や読者が途中で離脱せず、最後まで付き合ってくれる流れが生まれます。

ラストでは「没入感」や「余韻」を残す工夫が重視されます。「原因の体験」で強烈に印象を残したり、「なぜ?」という問いで想像をかき立てたりすることがその一例です。最後の一歩で「時間を無駄にしなかった」と感じてもらうことこそが、コンテンツを成功に導く鍵になります。

これは「注意維持理論」の応用です。

人の注意は単調さで途切れますが、驚きや期待を適度に与えることで、脳内のドーパミン分泌が維持され、集中が続くとされています。

第5章 人の心に突き刺さる「深さ」の作り方

最終章では、「深く心に残るコンテンツ」を生み出すための視点が語られます。ここで重要なのは、「広さ」と「深さ」の両立です。大衆に届く内容でありながら、個々人の記憶に深く刻まれる仕組みをどう作るかがテーマになっています。そのために「マルチターゲット力」という技術が提示されます。

また、著者は「ほどよく狂う」ことの重要性を説いています。これは、常識から少し外れた視点や行動が、かえって人を強く惹きつけるという考え方です。同時に、「不幸LOVE力」では逆境を楽しむ姿勢が紹介され、失敗や困難すらストーリーの一部として力に変えることができるとしています。

最後に、批判や制約を受け入れ、逆に推進力に変える「テレ東力」が取り上げられます。さらに、全てを自分なりに崩して再構築する「崩す力」によって、学んだ技術を単なる模倣ではなく自分自身の文脈に落とし込む重要性が強調されます。この章は「学びを実践に転化する」ための最終指南といえるでしょう。

ブランド論では「深さ」はエンゲージメントに直結します。

ユーザーが「自分の価値観と重なる」と感じたとき、コンテンツは単なる消費を超えて、長期的な信頼関係を築く要素になります。

対象読者

この書籍は、多様な立場の人々に役立つように設計されています。取り上げられている技術は「映像」「文章」「営業」「企画」など、異なる領域でも応用可能です。

具体的には次のような読者を想定しています。

- 動画コンテンツ制作者(YouTuberなど)

- Webライター/文章コンテンツ制作者

- PR・広報・マーケティング担当者

- 営業職・プレゼンテーション担当者

- クリエイター/企画開発担当者

では、それぞれの立場において本書がどのように役立つのかを詳しく見ていきましょう。

動画コンテンツ制作者(YouTuberなど)

YouTubeやTikTokといった動画プラットフォームでは、視聴者が離脱するかどうかは冒頭の数秒で決まります。本書は、その「最初のつかみ」に徹底的にこだわり、低予算でも強烈に視聴者を引き込む方法を解説しています。機材や資金に頼らずとも発想と構成力で勝負できるため、個人クリエイターや中小規模の動画制作者にとって心強い指針となります。

さらに「最後まで飽きさせない工夫」にも重点が置かれており、視聴維持率を上げるための具体的な演出法が学べます。アルゴリズムに強い動画作りの本質を理解できることは、収益化を目指すYouTuberや新しいフォロワーを獲得したい人にとって非常に有効です。

YouTubeのアルゴリズムは“クリック率”と“視聴維持率”を両輪で評価します。

本書はその両方を高める実践知を与えてくれます。

Webライター/文章コンテンツ制作者

文章の世界でも「冒頭で読者を引き込む力」が成否を分けます。本書は映像制作のノウハウを応用し、タイトルやリード文で興味を奪う技術、文章にリズムを生み出す方法を具体的に解説しています。そのため、記事の読了率を高めたいライターや、SEOだけでなく“人に読まれる”文章を書きたい人にぴったりです。

また、著者が強調する「超・具体化力」は、抽象的な表現を避け、固有名詞や数字を駆使して感情を動かすものです。これを文章に取り入れることで、説得力と臨場感が飛躍的に増し、単なる情報記事を「思わずシェアしたくなる記事」へと変えることができます。

ライティングの最大の敵は“離脱”です。

本書は読者の視線をつなぎ止めるための技術を文章に転用できる貴重な参考書です。

PR・広報・マーケティング担当者

広報やマーケティングの現場では、商品やサービスの魅力を一瞬で伝える力が求められます。本書は「見えない価値を引き出す」ための技術を体系化しており、従来の訴求では響きにくいポイントを的確に届けられるようになります。消費者が無関心な対象に振り向いてもらうための工夫は、まさにマーケターが直面する課題に直結します。

さらに、最新の「視聴質」という概念を紹介している点も特徴的です。従来の認知拡大だけではなく、「どのような感情で受け止められたか」を重視する発想は、ブランドイメージの向上やファン形成に直結します。本書は短期的な成果だけでなく、中長期の戦略にも資する内容になっています。

マーケティングの本質は“記憶に残る感情を設計すること”。

本書はその感情設計の武器を与えてくれます。

営業職・プレゼンテーション担当者

営業やプレゼンにおいては、最初の一言で相手を惹きつけることができなければ、その後の提案がどれほど優れていても届きません。本書は冒頭で注意を引きつける「設定力」や、相手の先入観を逆転させる「目線力」を紹介しており、説得の第一歩を確実に踏み出すための支えになります。

また、話を進める中で「裏切り」や「伏線」を仕込む技術は、聴衆を最後まで飽きさせないための強力な武器です。単なる情報提供ではなく、「この人の話をもっと聞きたい」と思わせるプレゼンを実現できるため、営業成績や交渉力の向上に直結します。

プレゼンの成否は“情報量”ではなく“記憶に残る流れ”で決まります。

本書はその流れをデザインする実践的な指南書です。

クリエイター/企画開発担当者

新しい企画を生み出すクリエイターや開発担当者にとって、本書は「発想の壁を突破する」ための強力な手助けになります。「制約を逆手に取る」「ネガティブを魅力に変える」など、常識を覆すアプローチが豊富に紹介されており、既存のアイデアに行き詰まったときの突破口になります。

さらに、著者自身が限られた予算や環境の中から数々のヒットを生み出してきた実績を背景に書かれているため、理論だけでなく実践で通用することが裏付けられています。これは大企業の新規事業担当者からスタートアップの企画者まで、幅広く活用できる知見です。

本の感想・レビュー

この本を開くだけでクリエイティブは変わる

読み始めてすぐに感じたのは、「1秒」という言葉がどれほど重いのかということでした。普段の生活では一瞬で過ぎ去る時間が、ここでは人を惹きつけるための最大の武器として語られています。その視点に触れたとき、自分の中で眠っていた感覚が呼び覚まされるような感覚がありました。

ページを進めるごとに、ただの理論書ではないことが分かります。具体的な構成や実例を通して、読む側が自然に体験してしまう仕掛けが施されているのです。気がつけば、頭では理解する以上に「体で分かる」という感覚に変わっていきました。

この「1秒」に込められた緊張感と熱量に触れることで、創作や発信に対する向き合い方が確実に変わります。読書体験そのものが挑戦の一歩になり、冒険に足を踏み入れたような高揚感を味わえる本でした。

テレ東現場のリアルなノウハウが詰まっている

長年、現場で積み上げられてきた知恵が、ページをめくるたびに現れてきます。テレビ東京という限られた環境で編み出された方法論は、どれもリアルな経験から導き出されたものばかりです。そこには机上の空論ではない、生々しい現場の声が息づいていました。

特に印象的だったのは、制約を逆手に取る発想です。豊富な予算や人材が揃っていなくても、工夫と視点を変えることで独自の企画を生み出す。その姿勢は説得力にあふれていて、言葉に力を感じました。

こうした現場の知恵は、業種を超えて誰にとっても有効な学びになるはずです。読んでいるうちに、まるで制作現場の空気に触れているかのように生き生きとした臨場感を味わえました。

登録者100万人YouTubeの仕掛け人が指南

本書を手に取ってまず驚いたのは、著者が登録者100万人を超えるYouTubeチャンネルを仕掛けてきた人物であるという事実でした。その実績が、書かれている言葉一つひとつに説得力を与えています。

内容を読み込むうちに、動画コンテンツの盛衰を決めるのが「最初の数秒」だという現実を突きつけられました。ここをどう設計するかで、その後の視聴体験が大きく変わるのだと納得させられます。

YouTubeを中心とする現在の情報発信の時代において、この知見はまさに武器になります。単なるヒントではなく、再現可能な技術として体系化されているからこそ、自分の手で活用してみたいという思いを強く抱きました。

見た瞬間、手が止まらない文章設計

最初に感じたのは、この本自体が一つの実例になっているということでした。厚みのある一冊にもかかわらず、冒頭から引き込まれ、気づけば時間を忘れて読み進めていたのです。これはまさに「飽きさせない」設計が実装されている証拠だと感じました。

読みながら、単にノウハウを知識として受け取るだけではなく、それを読書体験の中で味わっている自分に気づきました。文章そのものが「1秒も無駄にしない」思想に基づいて練られているからこそ、頭に残るのです。

その結果、読了後には技術が知識として蓄積されるだけでなく、体感として刻まれていました。読むこと自体が学びになる、稀有な一冊だと思います。

予算不足でもバズる企画を生む

読んでいて心を打たれたのは、予算や条件の制約をむしろ力に変えるという考え方でした。「ない」ことを嘆くのではなく、「ないからこそ生まれる発想」を大切にする。著者の姿勢が本全体を通じて貫かれています。

その発想が生み出した事例が具体的に示されているため、読んでいる側も「自分にもできるのでは」と思えるのです。単なる精神論ではなく、再現できるプロセスとして示されている点に大きな意味があります。

制約を恐れるのではなく、創造の源泉として抱きしめる。その考え方を知るだけで、発想の自由度が広がり、次の行動に踏み出す勇気を与えてくれる本でした。

誰もが主役になり得る視点の転換

この本を読みながら心を打たれたのは、無名の人や日常の出来事にこそ、深い物語が宿るという視点でした。テレビ番組『家、ついて行ってイイですか?』の事例が象徴するように、取り立てて特別ではない市井の人々が、強烈な輝きを放つ存在へと変わっていく様子が描かれているのです。

その背景にあるのは、見慣れたものの中から新しい価値を発掘する企画力です。普通であることが弱点ではなく、むしろ最大の強みに転換される瞬間を知ると、人を描くことや商品を紹介することに対する視点が大きく変わりました。

誰にでも眠っている「まだ見ぬおもしろさ」を信じて引き出す。これは単なる演出の技術ではなく、他者を尊重し可能性を照らす態度そのものです。本書を読むことで、目の前の人やモノに向けるまなざしが温かく変わっていくのを感じました。

Web記事、動画、プレゼン…一冊で対応可能

読み進めるほどに気づくのは、この本が扱う技術の汎用性の高さです。動画制作だけにとどまらず、文章、広報、営業、企画など、あらゆる場面で応用できる設計図のような存在になっているのです。

章ごとに整理された「冒頭」「持続」「ラスト」の構成は、形式は違えどどの表現手段にも共通して活用できます。その枠組みを知ることで、自分が取り組む分野の特性に合わせて柔軟に応用できる安心感がありました。

この一冊を手元に置くだけで、さまざまな現場における指針を得られるという確信が持てます。専門書でありながら、どの業種の人にも役立つ普遍的な実用性を備えている点が、この本の大きな魅力だと感じました。

嫌われるネタがむしろ強みに化する

本書の中で強く心に残ったのは、ネガティブな要素を魅力に変えるという発想でした。普通なら避けたくなる「ウザい」や「めんどくさい」といった感情さえも、工夫次第で人を惹きつける武器になり得るのです。

この逆転の発想は、単に話題作りのテクニックではなく、人の心理を深く理解した上で成立しています。興味がゼロだったものが、気がつけば関心の中心に変わっている。その瞬間の心の動きを具体的に解説してくれていました。

「嫌われるからこそ記憶に残る」「避けられるからこそ逆に刺さる」。その構造を学んだとき、自分が普段敬遠していたものに新しい光を当てることができるようになり、発想の幅が一気に広がった気がしました。

まとめ

ここまで紹介してきた内容を踏まえ、本書を通じて得られる価値や、読後にどのように行動すべきかを整理していきます。

最後に、この一冊の全体像を振り返ることで、自分にとっての実践のヒントがより明確になるでしょう。

- この本を読んで得られるメリット

- 読後の次のステップ

- 総括

以上の順で、理解から行動、そして振り返りへと橋渡しします。

この本を読んで得られるメリット

以下に、この本を読むことで得られる代表的な効果を整理します。

企画力が磨かれる

まず大きな利点として、ゼロから新しいアイデアを生み出すための発想法を学べます。著者が強調するのは、既存の枠を疑い「最も根本的な価値」をあえて否定する姿勢です。常識を覆す切り口を持つことで、他にはないオリジナルな企画が生まれやすくなります。これはテレビやYouTubeだけでなく、商品企画やイベント設計など幅広い分野で応用可能です。

ストーリーテリング力が高まる

次に得られるのは、物語を通して人の心を動かす力です。人間は情報の羅列よりもストーリーに感情を乗せて理解する生き物です。本書では「固有名詞」や「数字」といった具体的な要素を織り込み、相手に鮮明なイメージを与える方法が解説されています。その結果、単なる説明を超えて「記憶に残る語り口」を設計できるようになります。

演出・構成力が強化される

さらに、相手を最後まで飽きさせないための演出技術も身につきます。例えば「予定調和を裏切る」「伏線を仕込む」といった構造的な工夫により、受け手は次を知りたいという欲求を抱き続けます。これは動画編集の場面だけでなく、文章や営業トークの流れを設計する際にも大いに役立ちます。

制約を逆手に取る発想が育つ

本書の大きな特徴は、著者が常に限られた予算や環境の中で成果を出してきた経験を基盤にしていることです。資金や知名度がない状況を「弱点」ではなく「差別化の武器」として扱う考え方が繰り返し示されています。この思考を身につけると、環境に左右されず、自分の持つ資源を最大化する方法を主体的に選べるようになります。

この本の本質的なメリットは“技術を抽象化してフレーム化”している点にあります。

だからこそ媒体を越えて転用可能で、即効性と再現性を同時に持つのです。

読後の次のステップ

本書を読み終えた後、最も大切なのは「知識を知識のままにしないこと」です。520ページを通して学んだ技術や思考法は、行動に移して初めて血肉となります。

ここからは、読者が具体的にどのようなステップを踏むべきかを整理していきます。

step

1小さな実践から始める

すべての技術を一度に使おうとすると、かえって消化不良を起こしてしまいます。まずは一つの要素を選び、自分の仕事や日常に組み込んでみることが効果的です。たとえば、文章を書いている人なら冒頭に「強い固有名詞」を入れる、動画制作者ならオープニングに意外性を仕込む、といった小さな工夫から始めると成果を実感しやすいでしょう。

step

2成果を検証し改善する

実践した後は、それがどのように受け止められたかを確認することが欠かせません。再生時間や記事の読了率、プレゼン後の反応など、数値や態度から得られるデータを分析して改善点を見つけていきます。高橋弘樹氏が「視聴質」という新しい指標を重視したように、定量的な検証は次の挑戦を確実に前進させます。

step

3継続的に試行錯誤する

本書で紹介される技術は一度で完成するものではなく、繰り返し実践することで磨かれていきます。成功と失敗を積み重ねる過程そのものが学びであり、次のアイデアを生む源泉になります。大切なのは「やってみて振り返る」というサイクルを止めないことです。この継続が、やがて独自の強みに変わります。

step

4周囲に共有しフィードバックを得る

自分の中だけで学びを完結させるのではなく、周囲と共有することも有効です。職場の仲間や同業者に試した工夫を紹介すれば、新たな視点や改善のヒントを得られます。他者の反応は、自分では気づかなかった弱点や強みを浮き彫りにしてくれる大切な材料となります。

step

5学びを体系化して次の武器にする

最後に、学んだことや実践から得た気づきを記録し、自分なりのノウハウとしてまとめることが重要です。それはメモや日記でもよいですし、SNSやブログで発信する形でもかまいません。知識を外に出して言語化することで理解はより深まり、再利用可能な資産として積み上がっていきます。

行動変容を定着させるには「実践→検証→共有→体系化」という学習プロセスを繰り返すことが不可欠です。

これは教育心理学でいう「メタ認知の確立」にあたり、自己成長を持続させる最も強力な方法論です。

総括

本書『1秒でつかむ 「見たことないおもしろさ」で最後まで飽きさせない32の技術』は、単なるノウハウ集ではなく、著者自身が長年の現場で積み上げた実践知を体系化したものです。表面的なテクニックにとどまらず、なぜ人が惹きつけられるのか、どうすれば最後まで関心を持ち続けるのかといった根源的な問いに対する答えが具体的に示されています。そのため、エンタメ業界だけでなく、幅広い領域で応用できる普遍的な価値を備えています。

また、特徴的なのは「制約を逆手に取る思考」です。予算が少ない、知名度がない、環境に恵まれないといった条件を言い訳にするのではなく、それを武器として活かす発想法が随所にちりばめられています。この逆転の思考こそが、実際の現場で差別化を可能にする最大の要素であり、多くの読者にとって勇気と実践の指針を与えるはずです。

さらに、具体的な技術と抽象的なフレームが両立している点も見逃せません。例えば「固有名詞や数字を使う」といった即効性のある方法論と、「冒頭・持続・ラスト」という普遍的なストーリー設計の枠組みが組み合わされており、読者は自分の状況に合わせて選択的に導入できます。この二層構造によって、初心者から経験者まで幅広い層が学びを実用に変えることができます。

本書は「面白さをつくる力」を専門家だけのものから読者一人ひとりに開放する役割を果たしています。

コンテンツの価値が1秒単位で競われる現代において、この技術体系は大きな武器となります。

読了後には、自分の発信や企画を見直す具体的な視点と行動のヒントが手に入り、実際に成果へとつながる可能性が広がるでしょう。

動画コンテンツ制作者(YouTuberなど)に関するおすすめ書籍

動画コンテンツ制作者(YouTuberなど)におすすめ書籍です。

本の「内容・感想」を紹介しています。

- 動画コンテンツ制作者(YouTuberなど)におすすめの本!人気ランキング

- 今すぐ使えるかんたん YouTube動画編集入門 [改訂新版]

- 1秒でつかむ 「見たことないおもしろさ」で最後まで飽きさせない32の技術

- YouTube完全マニュアル[第4版]

- 伝わる!動画テロップのつくり方

- センスがUPする⤴ 動画編集の教科書 [カットつなぎ・構図・音・色・文字]

- 【超完全版】YouTube大全 6ヶ月でチャンネル登録者数を10万人にする方法

- 世界一わかりやすい動画制作の教科書