社会人として第一印象を決めるのは、スーツや名刺よりも「言葉遣い」だと言われます。特に敬語は、正しいかどうかだけでなく、相手にどう伝わるかが重要です。

しかし実際には、「丁寧に言おうとするほど堅苦しくなる」「同じ言葉ばかりでマンネリ化する」「気づかぬうちに不用意な言葉が出てしまう」といった悩みを抱えている人が少なくありません。

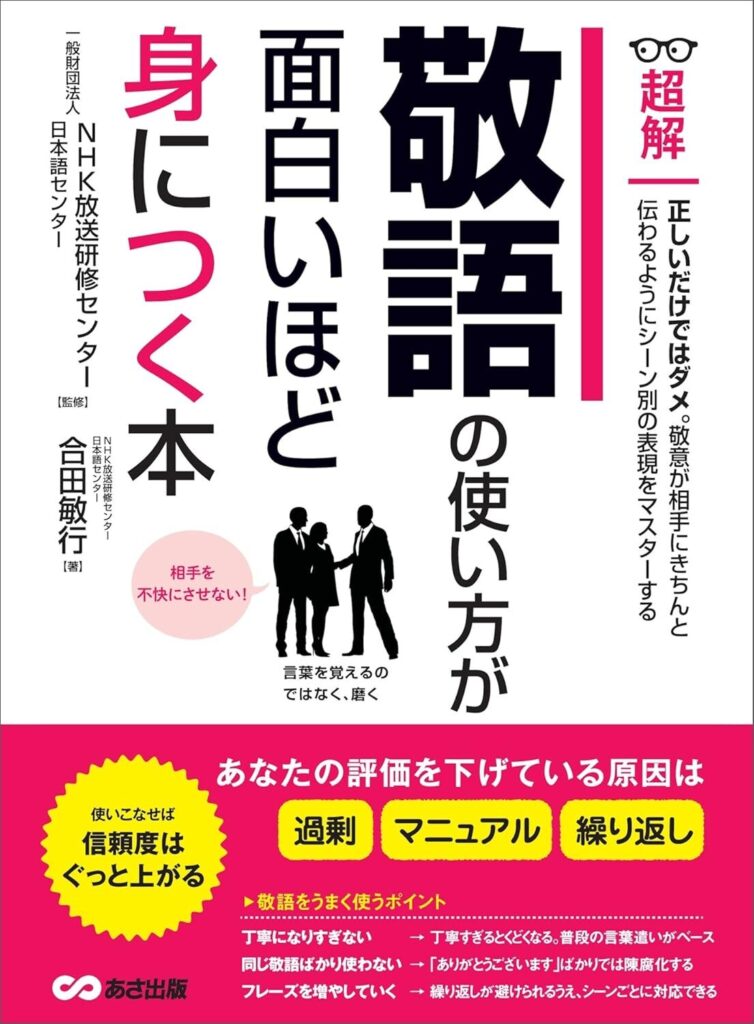

『敬語の使い方が面白いほど身につく本』は、NHKアナウンサー出身の著者と日本語研修の専門機関がタッグを組み、ビジネスや日常のあらゆる場面で“自然で伝わる敬語”を身につけるための実践的なヒントをまとめた一冊です。

単なる「正解集」ではなく、使う人の評価や信頼度を高めるための工夫が随所に盛り込まれています。

これから社会に出る新入社員はもちろん、営業や接客の現場で言葉に悩む人、さらには中堅社員や管理職にとっても役立つ内容です。

「正しい敬語」から「印象を高める敬語」へとステップアップするきっかけになるこの本は、あなたのビジネスコミュニケーションを大きく変える一冊となるでしょう。

合わせて読みたい記事

-

-

敬語について学べるおすすめの本 13選!人気ランキング【2026年】

上司や取引先へのメール、電話、面接の受け答え――ふと「この敬語、合ってる?」と不安になる瞬間は誰にでもあります。 正しい言い回しが身につけば、伝わり方も印象も一気に変わるはず。 1位 敬語の使い方が面 ...

続きを見る

書籍『敬語の使い方が面白いほど身につく本』の書評

本書を理解するためには、執筆に携わった人物の背景や、監修に関わった機関の活動内容を知ることが重要です。それらを押さえると「なぜこの本が実用的で信頼できるのか」という理由が一層明確になります。さらに本書の全体像や狙い、そして支持を集めている背景を整理することで、この本が単なるマナー本ではなく“実践的なコミュニケーション指南書”であることがわかります。

このセクションでは以下の観点から整理していきます。

- 著者:合田敏行のプロフィール

- 監修:一般財団法人NHK放送研修センター日本語センターのプロフィール

- 本書の要約

- 本書の目的

- 人気の理由と魅力

これらを把握することで、初心者の方でも「どうしてこの本を選ぶべきなのか」を納得できるはずです。

著者:合田敏行のプロフィール

合田敏行氏は、長年NHKでアナウンサーを務めた経歴を持つ人物です。東京大学文学部国語国文学科を卒業後、1980年にNHKに入局。アナウンサーとして「ひるどき日本列島」「くらしの経済」など生活に密着した番組から、「アイデア対決ロボットコンテスト」のような人気番組まで幅広く担当しました。その後、長崎放送局長や放送文化研究所の研究主幹を務め、現在はNHK放送研修センター日本語センター部長として教育活動に携わっています。

彼のキャリアは、単なる放送人にとどまりません。放送の現場では「正しく話す」だけでなく「どうすれば聞き手に理解され、信頼されるか」が問われます。その経験が、社会人向けの言葉遣い指導に活かされています。研修では新人社員に対して「言葉は会社の顔」という視点で、敬語や話し方を実践的に指導しているのです。

アナウンサーは“正確さ”だけでなく“伝わりやすさ”を徹底的に磨く職業。

その経験が本書の随所に活かされています。

監修:一般財団法人NHK放送研修センター日本語センターのプロフィール

このセンターは、1985年にNHK放送研修センターの一部門として誕生しました。NHKのアナウンサー経験者が中心となり、放送現場で培った「わかりやすく、誤解を与えない日本語」を社会に広める役割を担っています。

特徴は、単なる座学ではなく“実践形式”を重視している点です。受講者の話し方を録音や録画で確認し、客観的に自分のクセを把握させる手法を取り入れています。さらに、電話応対や顧客対応などビジネスシーンを想定したシミュレーションを行うことで、「その場で使えるスキル」が定着します。

また対象は新入社員だけでなく、企業の管理職、自治体職員、教育関係者まで幅広い層に及びます。NHKで培った公共性の高い言語技術を社会にフィードバックする存在と言えるでしょう。

本書の要約

『敬語の使い方が面白いほど身につく本』は、形式的に正しい敬語を覚えるだけではなく、相手に敬意をきちんと伝えることを目指した一冊です。多くの人は「間違えないこと」に意識を集中させますが、それでは十分ではありません。本書は「どうすれば相手に心地よく受け取ってもらえるか」という視点で敬語を解説している点に大きな特徴があります。

内容は4つの段階に分かれており、社会人として最低限必要な敬語から始まり、次第に信頼を得るための言い回しや、印象を高める言葉選びへと進みます。最終章では、達人レベルの応用として動作や間合いなど非言語的な要素まで解説されています。この流れによって、初心者から上級者まで段階的にスキルを磨ける構成になっています。

また、巻末資料として基礎知識やクイズも収録されているため、ただ読み進めるだけでなく、学習の定着を確認できる工夫が施されています。読んだ内容をすぐに試せるよう設計されており、日常生活やビジネスの現場ですぐに活かせるのも本書の強みです。

言語学でいう「語用論」とは、文法上の正しさではなく“状況に応じてどう伝わるか”を扱う分野です。

本書はまさに語用論的なアプローチで敬語を解説している点が学問的にも興味深いといえます。

本書の目的

本書の狙いは「敬語を正しく使う」ことにとどまりません。重要なのは、言葉を通して信頼関係を築くことです。正しいはずの言葉が相手に不快感を与えるケースは意外と多く、そうした落とし穴を避けながら、自然で伝わる表現を身につけることが目的となっています。

例えば「すいません」を乱用すると軽く受け取られたり、「させていただきます」を繰り返すと不自然に響いたりします。これらは一見すると礼儀正しい表現ですが、実際には相手に負担や違和感を与える要因になりかねません。本書ではそうした“ありがちなクセ”を修正し、自然体で敬意を示せる言葉の使い方を提案しています。

また、繰り返しになりやすい感謝や謝罪の言葉に多様性を持たせることも重要視しています。多彩なフレーズを持つことで、相手に「形式的ではなく心から伝えている」という印象を与えられるのです。その積み重ねが結果的に評価を高め、ビジネスや人間関係に良い影響をもたらすことを目標としています。

言語教育の分野では「知識」よりも「運用能力」が重視されます。

本書は敬語を“知っている”状態から“使える”状態へ移行させることに重点を置いており、教育学的にも効果的なアプローチです。

人気の理由と魅力

本書が広く読まれている理由の一つは、日常に直結した実用性の高さです。敬語本は堅苦しく感じられがちですが、本書はコラムや会話例を豊富に取り入れ、誰でも気軽に読み進められる構成になっています。そのため、学習というより「普段の自分の言葉遣いを見直すきっかけ」として自然に活用できます。

さらに、著者が長年アナウンサーとして培った“伝わる言葉”のノウハウが反映されているため、内容に説得力があります。放送現場では、ただ正しいだけではなく、聞き手に届く言葉が重視されます。その経験から導かれたアドバイスは、ビジネスや接客の現場でそのまま活用できるものばかりです。

また、若手社員だけでなく、管理職やベテランにとっても新しい気づきを与える点が大きな魅力です。特に「ありがとうございます」の言い換え表現や、「断り方」の工夫などは、長年働いている人でも意外とできていないことが多く、自分の言葉をブラッシュアップするきっかけになります。結果として「敬語の入門書」であると同時に「実務に役立つハンドブック」としても高く評価されているのです。

本の内容(目次)

『敬語の使い方が面白いほど身につく本』は、段階的に敬語を学べるように4つの章で構成されています。それぞれの章は、社会人としての最低限の心得から始まり、次第に印象を高めるテクニックや応用的なスキルへと進んでいきます。

章ごとのテーマを確認しておくと、自分がどの段階にいるのか、またどの部分を重点的に読むべきかが分かりやすくなるでしょう。

- 第1章 「これだけ」押さえておけば社会人

- 第2章 「できる」と思われる敬語の使い方

- 第3章 印象のよい敬語の使い方

- 第4章 ここまでできれば「敬語の達人」

それぞれの章は独立して読める構成ですが、順を追って学ぶことで理解が深まり、実践力も確実に高まります。

第1章 「これだけ」押さえておけば社会人

この章では、社会人として最低限身につけておくべき敬語の基本が解説されています。特に強調されているのは「友達感覚をそのまま職場に持ち込まないこと」です。職場の同僚や上司に対しても、適切な距離感を保った丁寧語が必要であり、普段の口癖や気安い表現が信頼を損なう危険性を示しています。

また、「わかりません」「できません」といった否定的な返答は、相手に不安を与えるため避けるべきとされています。代わりに「確認いたします」「検討いたします」といった前向きな言葉に置き換えることで、信頼を保ちながら誠実さを伝えることができます。さらに、「すいません」の乱用や「まぁ」「え?」といった不用意な言葉は相手の気分を害する可能性があり、注意が必要です。

章の終盤では、相手の名前を知らないときの対応や、あいづちの工夫など、すぐに役立つ実践的なアドバイスがまとめられています。これらは単純なマナーではなく、円滑な人間関係を築くための基礎体力のようなものだと考えると理解しやすいでしょう。

社会人1年目の最大の失敗は“正しさ”よりも“軽さ”です。

この章はその修正点を的確に示しています。

第2章 「できる」と思われる敬語の使い方

二章では、基本を踏まえたうえで「信頼できる人」と思わせるための表現方法に焦点が当てられています。特に「くださいますか」と「いただけますか」といった依頼表現の違いが詳しく解説され、相手に与える印象の差を学ぶことができます。これは単なる言葉の置き換えではなく、相手の立場を尊重する姿勢を伝える重要なポイントです。

さらに、この章で繰り返し強調されるのが「言葉のローテーション」です。例えば、毎日同じ挨拶や感謝の言葉を使っていると、誠意が薄れて形骸化してしまいます。場面に応じたバリエーションを持つことが、相手に新鮮さや配慮を感じさせる効果につながります。また、相手に会話の主導権を持たせることも円滑なコミュニケーションに役立ちます。

お客様や上司との会話で「非難・否定・命令」を避ける重要性も指摘されています。これは単なる言葉遣いの問題ではなく、相手との信頼関係を長期的に築くための必須条件です。

心理学の「帰属理論」では、人は相手の言葉からその人の性格や姿勢を推測します。

この章で紹介される表現は、責任感や誠実さを印象づける実践的なテクニックなのです。

第3章 印象のよい敬語の使い方

第三章は、相手に「感じがいい」と思わせるための敬語術に焦点を当てています。ここで大切なのは「シンプルさ」と「自然さ」です。よくある「させていただきます」の多用は、一見丁寧に思えても耳障りになりやすく、相手に不自然さを感じさせます。代わりに「いたします」「行います」などシンプルな言葉を選ぶことで、すっきりとした印象を与えることができます。

さらに、初対面の相手と良好な関係を築くための工夫も詳しく紹介されています。例えば「よろしくお願いします」だけでなく「お会いできて光栄です」といった言葉を添えるだけで、相手に与える印象は大きく変わります。また、距離感を調整するための表現として「ご意見を伺えますと幸いです」といった柔らかいフレーズも効果的です。

また「ありがとうございます」を格上げする方法も取り上げられています。同じ言葉を繰り返すのではなく、「お心遣いに感謝いたします」「大変助かりました」と具体性を加えることで、相手に伝わる感謝の重みが増します。これは単なる言葉選び以上に、相手への誠意を示す方法でもあります。

コミュニケーション論では「言語的メッセージ」と「関係的メッセージ」が区別されます。

同じ「ありがとう」でも、言い方次第で相手に伝わる関係性のニュアンスが変わるのです。

第4章 ここまでできれば「敬語の達人」

最終章では、敬語の「基本的な正しさ」を超えて「洗練された振る舞い」としての敬語を解説しています。特に強調されているのは「お詫び」と「約束」の使い方です。例えばトラブル時に「申し訳ございません」で終わるのではなく、「次回はこのようなことがないよう改善いたします」と具体的な約束を添えることで、単なる謝罪を超えた信頼構築につながります。

また、言葉だけでなく「所作」や「態度」といった非言語要素の重要性も語られています。丁寧な姿勢や落ち着いた動作は、言葉の説得力を補強する役割を果たします。特に「お辞儀」や「間の取り方」といった非言語表現は、相手に与える印象を大きく左右するため、敬語の達人を目指すうえで欠かせないポイントです。

さらに「意外な場面でのありがとう」も紹介されています。例えば叱責を受けた際に「ご指摘ありがとうございます」と返すことで、相手の好意的な反応を引き出せるケースがあります。こうした逆境での敬語運用は、真の実力者にしかできない高度なスキルといえます。

非言語コミュニケーション研究で有名な「メラビアンの法則」によると、人の印象の大半は言葉以外の要素に左右されます。

この章は、言葉と非言語を統合して使うことで信頼を最大化する方法を示しています。

対象読者

この本は、敬語を「正しく使う」ことを超えて、「自然に伝える」ことを目指す実践的な指南書です。そのため、読むことで役立つ人の姿はとても幅広いです。

代表的な読者層を以下にまとめました。

- 新社会人として敬語に自信をつけたい人

- 接客や営業でお客様対応に悩んでいる人

- メールや電話での言葉遣いに課題を感じている人

- 「ありがとう」など同じ言葉ばかり使ってしまう人

- 自然で印象のよい敬語を身につけたい人

これらの立場にある人は、それぞれ異なる悩みを抱えていますが、本書はそれらを一つずつ解決へと導くヒントに満ちています。

新社会人として敬語に自信をつけたい人

社会に出たばかりの人にとって、敬語は最初の大きな壁です。正しく話そうとするあまり、過剰に丁寧な言い回しや不自然な繰り返しになりがちです。本書は「最低限押さえるべき表現」から始まり、場面に応じた自然な敬語を段階的に身につけられる構成になっています。そのため、新社会人が安心して学び、自信を持って会話に臨めるようサポートしてくれます。

さらに、アナウンサー経験者による指導がベースとなっているため、わかりやすさと実用性が両立しています。難しい理屈ではなく、実際の職場ですぐに使える表現が紹介されている点が魅力です。社会人生活の第一歩を支える実践的な一冊として、本書は強い味方になります。

接客や営業でお客様対応に悩んでいる人

お客様対応では、ちょっとした言葉の選び方が信頼を大きく左右します。本書は「謝罪」「感謝」「断り方」といった接客の現場で頻出するシーンごとのフレーズを網羅しているため、現場ですぐに活用できます。特に「すいません」を避ける工夫や「ありがとうございます」の言い換え表現は、顧客満足度を高める実践的な知識です。

また、相手を不快にさせないための注意点や、よくある失敗例も具体的に示されています。接客や営業で「どう言えばいいのか分からない」と迷ったときに、即戦力となるアドバイスを得られるのが大きな強みです。現場で自信を持ち、安心して顧客と接するために本書は欠かせない存在といえるでしょう。

メールや電話での言葉遣いに課題を感じている人

対面ではなく文字や音声だけでやりとりするメールや電話では、ちょっとした表現の違いが大きな誤解を生むことがあります。本書は「わかりません」「できません」といった否定的な言葉を避け、代わりに前向きで安心感のある表現を提案しています。こうした工夫は、信頼を築きやすくする大切なポイントです。

さらに、あいづちの仕方や呼びかけ方、メール文末の締め方など、基礎的だけれどもつまずきやすい部分を分かりやすく解説しています。実際のやりとりにすぐ応用できるため、日常業務の中で確実に力を発揮できるでしょう。

コミュニケーション学では、非対面のやりとりは「言語依存度」が高いため、言葉の精度が特に重要とされます。

本書はその精度を高めるトレーニングに最適です。

「ありがとう」など同じ言葉ばかり使ってしまう人

感謝を伝える言葉は頻繁に使うからこそ、単調になりがちです。「ありがとうございます」だけを繰り返すと、心がこもっていない印象を与えることもあります。本書では、状況に応じた多様な表現を紹介しており、フレーズのバリエーションを増やすことで感謝の気持ちをより自然に届けられるようになります。

同じ言葉の繰り返しを避けるだけでなく、自分の気持ちを的確に表現できるようになるため、相手の心に届く伝え方が可能になります。これは人間関係をより円滑にし、信頼を深めるうえで大きな効果を発揮します。

応用言語学の研究では、語彙の多様性が相手に与える印象を豊かにするとされています。

本書は語彙力を実生活に直結させる実践的な教材です。

自然で印象のよい敬語を身につけたい人

正しい敬語を意識するあまり、不自然で堅苦しい表現になってしまう人は少なくありません。本書は、普段の言葉をベースにしつつ自然な敬語を使えるように導いてくれるため、肩の力を抜いて会話ができるようになります。これは、相手との距離を縮め、信頼関係を築くうえで大きな助けとなります。

さらに、言葉だけではなく、物腰や間の取り方といった非言語的な要素も取り入れて解説されているのが特徴です。言葉と態度を組み合わせることで、単なる「正しい敬語」ではなく「感じのよい敬語」へと進化させることができます。

本の感想・レビュー

過剰な敬語の落とし穴を理解できる

読んでみて最初に心に残ったのは、「過剰な敬語ほど相手を疲れさせる」という部分でした。丁寧であればあるほど良いと思い込んでいたので、目から鱗でした。自分では礼儀を尽くしているつもりでも、聞き手にはくどく感じられることがあると知り、衝撃を受けました。

また、敬語に自信がない人ほど「足し算の敬語」をしてしまうという説明は、自分の体験と重なりとても納得しました。言葉を重ねるほど安心できる気がしていましたが、それが逆に「不自然さ」や「わざとらしさ」につながるのだと感じました。普段何気なく使っている表現を一度立ち止まって見直す必要があると強く意識させられました。

この落とし穴を理解できただけでも、大きな学びになりました。丁寧さよりも「自然さ」を大切にすること、そして相手にとって心地よい距離感を意識すること。単に言葉の正誤ではなく、人と人との関わり方の本質に触れられたように思います。

マニュアル的な表現から抜け出せる

これまで私は、マナー本や社内研修で学んだフレーズをそのまま使うことが多くありました。安心感はあるものの、どこかぎこちなく、形式的だと自分でも感じることがありました。本書を読み進める中で、そうした「型にはめるだけの言葉」が相手に冷たさや距離感を与える可能性があると知り、心に残りました。

印象的だったのは「正しさに縛られすぎると、会話の温かみが失われる」という説明です。これは、私が長く抱えていた違和感を的確に言葉にしてくれたように感じました。相手に敬意を示すための言葉なのに、それが壁のように働いてしまう。そんな逆転現象が起きる理由を明確に理解できました。

この本を通じて、自分の言葉で伝えることの大切さを実感しました。もちろん基本は大切ですが、それを自分らしい会話の中に落とし込むことこそが相手に信頼される近道だと思えました。マニュアルから一歩踏み出す勇気を与えてくれる一冊でした。

繰り返しを避ける工夫が紹介されている

同じ表現ばかりを使ってしまうことは、日常の中でよく起きがちなことです。本書では、その繰り返しを避けるための考え方がわかりやすく説明されていました。「ありがとうございます」などの便利な言葉は、つい多用してしまうからこそ、その効果が薄れてしまうという指摘には納得しかありませんでした。

読み進める中で、シーンごとに言い換えや使い分けの工夫が整理されていて、具体的な場面を思い浮かべながら理解できました。繰り返しが相手に単調さを与えてしまうのではなく、豊かな語彙を使うことで、むしろ相手に気持ちが伝わりやすくなるという視点が新鮮でした。

この工夫を知ることで、会話の幅が広がるだけでなく、自分の印象も変わるのだと気づきました。相手にとって「心のこもった言葉」と受け取ってもらえるように、場面に応じた選択を意識したいと思います。言葉の繰り返しを避けることは、単なる言い換え以上の価値があると実感しました。

読後すぐに使えるフレーズが多い

本書の良さは、理論的な解説にとどまらず、実際に会話の場面で使える表現が数多く紹介されている点です。読み終えてすぐ、実生活で試したいと思える内容ばかりで、「すぐ役立つ本」という印象を持ちました。実用性が高いことが、この本の強みだと感じます。

具体的な場面ごとに表現の選び方が整理されているので、自分の状況に置き換えながら読むことができました。頭の中で「こういう時にはこの言葉」とシミュレーションしやすく、読後にすぐ実践に移せるのはありがたいポイントでした。

こうした実践的なアプローチは、机上の学びで終わらず「行動に直結する知識」へと変えてくれます。本を読む前と後では、言葉を選ぶときの迷い方が明らかに変わり、自分の中で敬語が「学ぶもの」から「使いこなすもの」へと位置づけが変わったように思います。

シーン別に応用しやすい構成

章ごとにテーマが整理されているため、どの場面でどんな敬語を使うべきかが直感的に理解できました。普段の会話や仕事の場面を思い浮かべながら読み進めることができ、学びを実際の生活に結びつけやすかったです。特に、場面に応じて相手との距離感をどう調整するかが示されていて、参考になりました。

また、シーン別に分かれていることで、自分が苦手とする状況にピンポイントで対応できるのも大きな魅力でした。電話対応や初対面の挨拶など、苦手意識を持っていた場面の対策をすぐ確認できるのは心強いです。

この構成は、単に知識を積み上げるだけでなく、実際の行動に直結させやすいよう工夫されていると感じました。本を読みながら、自分の実務にどう活かせるかをすぐにイメージできるため、「学んだことを忘れにくい」という効果も得られました。

NHK式の平易で丁寧な基準が学べる

この本の特徴の一つは、NHKの放送研修センターが監修している点です。アナウンサー経験者が培ってきた基準をもとにしているので、表現がとてもわかりやすく、同時に洗練されています。専門的すぎて堅苦しい敬語解説ではなく、放送の現場で求められる「誰にでも伝わる平易さ」と「程よい丁寧さ」が軸になっていると感じました。

特に印象に残ったのは、過度に丁寧すぎる表現を避けることの大切さが、放送の観点からも解説されていた点です。テレビの言葉遣いは幅広い視聴者に伝わる必要があるため、そのノウハウを社会人の敬語に応用しているのだと理解しました。自分では敬語を丁寧に使っているつもりでも、それが逆に伝わりにくさや不自然さにつながることがあるという指摘は説得力がありました。

NHK式という信頼感のある基準を学べたことで、自分の言葉遣いに「これで良いのだ」という確信を持てるようになったのは大きなメリットでした。迷ったときに立ち返る指針を得られたことが、この本を手にして最も安心できたポイントです。

ビジネスの信頼感アップにつながる

この本を読む前までは、敬語は礼儀のための「お飾り」のようなものだと思っていました。しかし、内容を理解するうちに、敬語は単なる形式ではなく「信頼感を築くためのツール」だと考えが変わりました。言葉遣いひとつで相手に与える印象が変わり、その印象が仕事上の評価や信用にもつながることを痛感しました。

本書には、信頼を損ねる言葉の特徴が具体的に示されており、自分が無意識に口にしていたフレーズの危うさに気づかされました。普段の会話の中で「相手にどう受け取られるか」という視点を持つことは、ビジネスの場で特に重要だと実感しました。相手を不快にさせないための工夫が、自分の評価を守ることにもつながるのだと理解できました。

読後は、言葉遣いを意識することで自然に相手の反応も変わり、会話の雰囲気が和らぐことを体験しました。ビジネスにおける成果は単にスキルや知識だけでなく、言葉によって築かれる信頼にも支えられていることを改めて実感できたのが、この本を読んだ一番の収穫です。

敬語力を磨きたい管理職にも役立つ

管理職として人と接する機会が多い立場にいると、敬語は部下や取引先だけでなく、自分の人間性そのものを映し出すものだと感じます。この本は新社会人向けの入門書という印象を持っていましたが、実際に読んでみると、むしろ管理職にこそ学び直す価値があると感じました。

部下への言葉遣いにおいても、過剰に丁寧すぎると距離ができ、逆にラフすぎると軽んじられてしまう。その微妙なバランスをどう取るかについて、この本はわかりやすく指針を与えてくれました。特に「普段の言葉遣いをベースにする」という視点は、経験を積んだ人にこそ響く内容だと思います。

また、年齢や立場を問わず適切に使える表現が多く紹介されているため、組織全体の言葉遣いの基準を整える上でも役立ちます。自分だけでなく部下に薦めたくなる内容であり、チームの信頼関係を強化するための手引きとして活用できる一冊だと感じました。

まとめ

ここまで本書について詳しく紹介してきました。

最後に、記事を締めくくるにあたり、この一冊を手に取ることで得られる価値を整理しておきましょう。

- この本を読んで得られるメリット

- 読後の次のステップ

- 総括

それぞれを押さえることで、本書の魅力がより立体的に理解でき、実際に役立てるイメージを具体的に描けるはずです。

この本を読んで得られるメリット

ここでは、本書を手に取ることで得られる代表的な利点を整理してみましょう。

信頼を高める会話術が身につく

敬語を表面的に整えるのではなく、相手に敬意が伝わる自然な言葉遣いを学ぶことができます。これにより、取引先や上司、同僚との関係において、無意識のうちに信頼を失うリスクを減らし、むしろ好印象を与えることが可能になります。結果として、職場での評価やビジネス上の成果に直結する力が養われるのです。

自然で使いやすい表現が増える

本書では「ありがとうございます」や「させていただきます」といった多用しがちな言葉を避けるための言い換え例が豊富に紹介されています。こうした表現を身につけることで、同じ言葉の繰り返しから抜け出し、相手や場面に応じた柔軟な対応が可能になります。語彙力を広げることは、結果的に会話全体の印象を格段に良くする効果をもたらします。

自信を持って対応できるようになる

新社会人や接客業の人にとって、言葉遣いに迷う瞬間は少なくありません。本書は場面ごとに即使えるフレーズを提示してくれるため、実際の会話で「この言い方で大丈夫だろうか」と不安になることが減ります。自信を持って言葉を発することで、声のトーンや態度も自然に安定し、相手に安心感を与えられるようになります。

敬語を習慣として身につけられる

学んだことを一度きりで終わらせるのではなく、日常的に繰り返し活用することで自然に定着していく構成になっています。コラムや事例が挟まれているため、読み物として楽しみながら継続できるのも魅力です。習慣化によって「意識しなくても自然に正しい言葉が出る」段階へ進むことができます。

対人コミュニケーション学では、言葉遣いは「相手への配慮の見える化」とも呼ばれます。

本書はその具体的な技術を提供することで、信頼関係を築く力を底上げします。

読後の次のステップ

この本を読み終えたとき、単なる知識のインプットで終わらせるのではなく、実生活にどう活かすかが鍵となります。

ここでは、学んだ敬語を日常の中で定着させ、さらに発展させるための道筋を紹介します。

step

1実際の場面で積極的に使う

本を読んだだけでは敬語力は身につきません。大切なのは、学んだ表現を仕事や日常の会話で意識的に取り入れてみることです。たとえば、取引先への電話やメール、上司への報告など、すぐに活用できるシーンは身近にたくさんあります。実践を重ねるほど、自分の中に自然に定着していきます。

step

2自分の言葉に置き換える練習をする

本書に載っているフレーズはそのままでも役立ちますが、自分らしい表現に変えてみることでより自然な会話になります。例えば「ありがとうございます」を「感謝申し上げます」と言い換えるなど、状況や相手に合わせてアレンジすることが重要です。自分の言葉として落とし込むことで、形式的な印象を与えずに済みます。

step

3定期的に振り返りを行う

読み終えた後も、一定の期間を置いて内容を振り返ることが効果的です。巻末の基礎知識やコラムを再度確認すると、自分がどこでつまずきやすいかを客観的に把握できます。時間をおいて読み返すことで、新たな発見や以前見逃していたポイントに気づけることも少なくありません。

step

4上級レベルの学習につなげる

基本が身についたら、次は「交渉場面での言葉遣い」や「プレゼンテーションでの敬語表現」など、さらに高度な言語スキルに挑戦するのも良いステップです。本書で得た知識を土台にすれば、より専門的な場面にも応用が利きます。キャリアアップを目指す人にとっては、大きな武器になるでしょう。

総括

『敬語の使い方が面白いほど身につく本』は、敬語を単なる形式的なマナーではなく、相手との関係を築くための「信頼の道具」として活用する視点を与えてくれる一冊です。社会人にとって敬語は避けて通れない必須スキルですが、その使い方一つで評価が上下するという現実を、本書は具体例を交えながらわかりやすく伝えています。

特に注目すべき点は、「過剰」「マニュアル」「繰り返し」といったありがちな失敗を徹底的に回避する方法を示していることです。敬語をただ正しく覚えるのではなく、自然に、しかも相手に気持ちよく伝わる形で表現することの大切さを強調しており、実際のビジネス現場で即戦力となる内容になっています。

また、章ごとに場面別の具体的な表現や会話例が豊富に盛り込まれているため、初心者でも実践しやすく、同時に中堅社員や管理職にとっても改めて見直すきっかけとなります。これは本書が幅広い読者層に支持されている理由の一つと言えるでしょう。

この本は「正しい敬語」を超えて「信頼される話し方」へと導いてくれる指南書です。

読者はただ言葉を置き換えるのではなく、自分の人間関係やビジネスの成果を左右する大切なスキルとして敬語を再認識できるはずです。

読後には、言葉遣いに対する意識が大きく変わり、より円滑なコミュニケーションへとつながっていくでしょう。

敬語に関するおすすめ書籍

敬語について学べるおすすめ書籍です。

本の「内容・感想」を紹介しています。

- 敬語について学べるおすすめの本!人気ランキング

- 敬語の使い方が面白いほど身につく本

- がんばらない敬語 相手をイラッとさせない話し方のコツ

- 敬語と言葉づかい マナーの便利帖 新装版

- 入社1年目から好かれる人の敬語・話し方のビジネスマナー

- 頭がいい人の敬語の使い方 図解でよくわかる

- 誰もここまで教えてくれない 一生使える「敬語&ビジネスマナー」

- その敬語、盛りすぎです!

- 敬語再入門

- これだけは知っておきたい「敬語」の基本と常識

- 敬語「そのまま使える」ハンドブック

- すぐに使えて、きちんと伝わる 敬語サクッとノート

- 新版 電話応対&敬語・話し方のビジネスマナー