映画やCM、YouTube動画など、映像は私たちの身近な日常に溢れています。

自分でも映像制作に挑戦してみたい、あるいはプロのスキルを磨きたいと思ったとき、頼りになるのが体系的に知識を得られる「本」です。

初心者が基本を押さえるためにも、実務で通用するスキルを学ぶためにも、書籍は強力な学習ツールとなります。

ガイドさん

映像制作の本と一口に言っても、カメラワークや編集技法、映像表現のアイデア、さらには業界の仕組みまで、幅広いテーマが扱われています。

自分の目的に合った本を選ぶことで、効率的にスキルアップできるのが大きな魅力です。

独学で迷子になりやすい部分も、本なら体系的に整理されているので理解しやすいでしょう。

そこで本記事では、映像制作を学ぶうえで役立つおすすめの本を人気ランキング形式でご紹介します。

入門書から実践的な指南書、クリエイティブの発想を広げる名著までを厳選しました。

映像づくりをもっと楽しく、もっと自由にする一冊をぜひ見つけてみてください。

読者さん

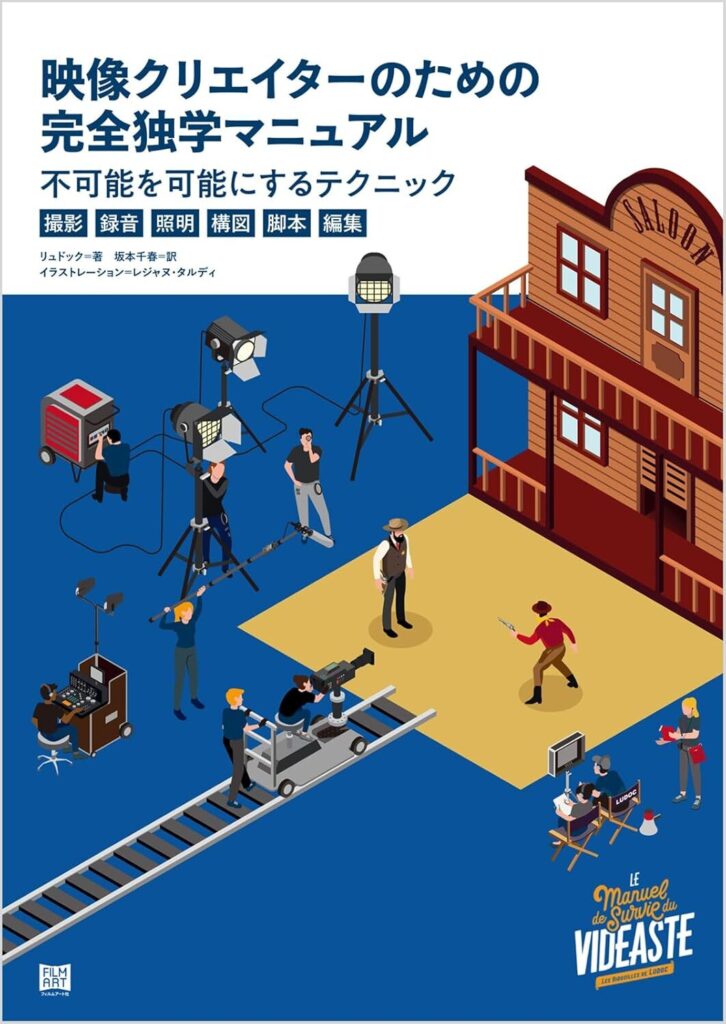

1位 映像クリエイターのための完全独学マニュアル

映像制作に興味はあるけれど、「何から始めればいいのかわからない」「映画学校に通うには時間もお金も足りない」と感じている人は多いのではないでしょうか。映像表現は一見すると専門的で敷居が高いものに見えますが、実際には工夫と発想次第で限られた環境からでもプロ並みの成果を生み出すことができます 。『映像クリエイターのための完全独学マニュアル 』は、そうした悩みに応えるために生まれた一冊であり、映像制作をゼロから学びたい人にとってまさに道しるべとなる存在です。

著者のリュドックは「ギミック王」と称されるフランスの映像作家で、独学で技術を身につけながら活動を続けてきました。彼の強みは、潤沢な予算や最新の設備に頼らずとも、工夫によって大作映画のような質感を実現することにあります 。その独自のノウハウは、単なる理論ではなく、数々の現場で実際に試行錯誤を重ねて得られたもの。本書には、その実体験に基づくリアルな解説が詰め込まれています。

続きを読む + クリックして下さい

内容は、カメラの操作やレンズの特徴といった基礎知識から始まり、照明・録音・編集など制作工程のすべてを体系的にカバーしています。さらにシナリオのカット割り、フレームの構図作り、対話シーンの撮影方法 など、映画的な表現を実現するための具体的なテクニックが紹介されている点も特徴です。章ごとにテーマが独立しているため、必要な部分だけを抜き出して学ぶこともでき、実践的かつ柔軟に活用できる構成となっています。

加えて本書は、図解や映画作品のカットを用いた具体例が豊富に掲載されているのも魅力です。難しい専門用語や抽象的な説明ではなく、実際の画面を参照しながら学べるため、初心者でも直感的に理解できます。また、低予算でも効果的に見せる「ギミック」や、自作できる機材の工夫なども紹介されており、予算に限界がある人にとって現実的に役立つヒントが散りばめられています 。

特に印象的なのは「独学でも十分に映像制作を始められる」という強いメッセージ です。著者自身が専門教育を受けずに映像作家として活動しているため、独学者が直面する不安やつまずきを的確に理解し、それを乗り越えるためのアドバイスを惜しみなく提示しています。これにより、入門者は「自分でもできる」という自信を持ちながら学習を進められ、すでに現場で活動している人にとっても新たな発見や発想の転換を得られるでしょう。

ガイドさん

『映像クリエイターのための完全独学マニュアル』は、単なる技術書ではなく、映像制作を続けるうえでの励ましや指針を与えてくれる伴走者のような存在です。

撮影や編集の具体的な技法はもちろんのこと、限られた条件の中でも創意工夫で突破できることを証明してくれる本書は、これから映像を学びたい初心者からプロを目指す人まで、幅広い読者にとって心強い味方となるでしょう。

本の感想・レビュー

限られた環境でも“映画感”を作れる自信を与えてくれる

この本を開いた瞬間から感じたのは、映像制作における「ハードルの高さ」がスッと下がっていく心地よさでした。これまでは大規模なスタジオや高額な機材がなければ「映画的な映像」は撮れないと思い込んでいましたが、本書はその固定観念をやさしく覆してくれます。限られた環境でも十分に工夫次第で映画らしさを出せることを、著者が自らの経験を通して示しているのです。

特に印象的だったのは、プロの現場に行かなくても、基本的な機材操作や撮影方法を理解すれば作品の雰囲気を大きく変えられるという具体的な説明です。これまで知らなかった「小さな工夫」が積み重なることで、映像の世界観が豊かになるのだと気づかされました。まるで分厚い霧が晴れていくように、できることの可能性が目の前に広がっていく感覚がありました。

読み進めるうちに、「自分も試してみよう」と自然に思えるようになり、恐る恐る構えていた気持ちが次第に前向きに変わっていきました。環境や予算が限られていても、考え方次第で結果を出せるのだと背中を押してくれる内容でした。

他6件の感想を読む + クリック

ページを読み進めるごとに感じたのは、創意工夫の楽しさです。本書の中には著者が実際に工夫して取り入れてきた「ギミック」が数多く紹介されており、それがただの知識に留まらず、手を動かしてみたい気持ちを掻き立てます。自分のアイデアが形になる瞬間を想像すると、自然とワクワクしてくるのです。

解説は専門的でありながらも堅苦しくなく、「なるほど、そういうやり方もあるのか」と気づかされる場面が多くありました。ギミックというと小手先のように思えるかもしれませんが、本書ではそれを創造性の一部としてとらえ、映像制作の可能性を広げるものとして丁寧に位置づけています。その視点に、読み手としてとても共感しました。

読んでいる最中から、「自分ならこう試してみたい」という想像がどんどん膨らみ、ただ学ぶだけではない体験に変わっていきました。知識が動機となり、読者を行動へと導いてくれるところに、この本の面白さを強く感じました。

低コストで映像の見栄えが大きく変わる実用的テクニック集

私は読みながら、何度も「なるほど」と頷きました。本書は予算をほとんどかけなくても映像の質を高める方法を多角的に解説しており、知識としてだけでなく実際の作業に直結する実用性が際立っています。読者にとってありがたいのは、その説明が「プロなら当たり前」ではなく「独学の人でもできる」という視点で書かれていることです。

文章を追っていくと、映像の印象を決めるのは必ずしも高額な機材ではなく、光の扱いやレンズの選び方、画角の工夫といった細やかなポイントにあることが見えてきます。こうした実践的な知識は、一つひとつがすぐに試せる形で紹介されているため、読者は読んだそばから自分の撮影に取り入れることができます。

結果として「学んだらすぐ実行できる」感覚が芽生え、それが本書の実用的な価値をさらに高めているように思えました。読む前と後で、自分の中にある「コストとクオリティの関係」のイメージが大きく変わりました。

読み進めてまず感じたのは、「特別なものを持っていなくても工夫できる」という現実的な視点でした。本書では高価な機材を揃える必要はなく、手元にある一般的なアイテムや素材をどう活かすかが丁寧に説明されています。これによって、初心者でも現実的に取り組める道筋が見えてきます。

身近なものをどう工夫すれば映像表現が豊かになるのか、そのアプローチが一貫して紹介されているため、読んでいて非常に実感を伴いました。「すぐにでも試せそうだ」と感じられるところが、読み手の行動意欲を強く刺激します。机上の空論ではなく、現場のリアルを反映した知恵の積み重ねに支えられた一冊だと改めて思いました。

読み終わったとき、自分の周囲を見渡して「この道具を工夫すればあの演出ができる」と考える視点が自然と身についていました。現実と直結するアイデアの数々は、映像を学ぶ人にとって心強い伴走者のような存在でした。

YouTubeやVlog制作にも応用できる汎用性が高い

本書を読んで驚いたのは、映画制作に限らず幅広い映像分野に活かせる内容になっている点でした。解説されている技術や工夫は、長編映画だけでなく短い動画制作にもそのまま応用可能であり、自分の目的に合わせて活用できる柔軟さがあります。

解説は具体的かつ体系的なので、動画の長さやジャンルを問わず役立つことが多いと感じました。作品のクオリティを高めるための工夫は、媒体が何であっても変わらないという視点を与えてくれます。この汎用性の高さこそが、多くの人にとって本書を魅力的な一冊にしている理由でしょう。

読み終わった後には、「自分が作りたい映像にどう取り入れるか」を考える楽しさが残り、映像制作の可能性を広げる力を感じました。どのジャンルで活動している人にも共通して役立つノウハウが詰まっていました。

最後まで読み終えて感じたのは、とにかく「撮りたい!」という衝動でした。本書の語り口は押しつけがましくなく、それでいて自然に行動を促してくれる力を持っています。ページを閉じたときには、机に座っているよりカメラを持ち出したくなるほどの高揚感がありました。

映像制作はどうしても準備や計画に時間がかかりがちですが、この本はその前段階で立ち止まる読者を優しく背中から押してくれます。実際の工程を丁寧に解説しているからこそ、「これなら自分にもできる」と思える気持ちに変わっていくのです。

気がつけば知識を得ただけでは満足できず、すぐに実践したくなる。そんな行動を引き出す力を秘めた一冊だと、心から感じました。

映像制作を“武器化”できるノウハウが凝縮されている

私は読み進めるうちに、この本が単なる解説書を超えた「武器」のように思えてきました。限られた予算や環境の中で最大限の成果を引き出すためのノウハウが詰まっており、それらを身につけることで自分の強みに変えていける感覚を覚えました。

記されている内容は実践的であるだけでなく、著者自身が現場で試行錯誤して得た経験に裏打ちされているため、説得力がとても強いと感じます。単なる技術の羅列ではなく、それをどのように活用すれば「作品の力」へと変わるのかが明確に描かれている点に深く共感しました。

結果として、自分が映像を学ぶ理由や目的が改めて明確になり、「知識が自分を支える武器になる」という感覚を強く持てる一冊でした。読んで力を得るとはまさにこのことだと実感しました。

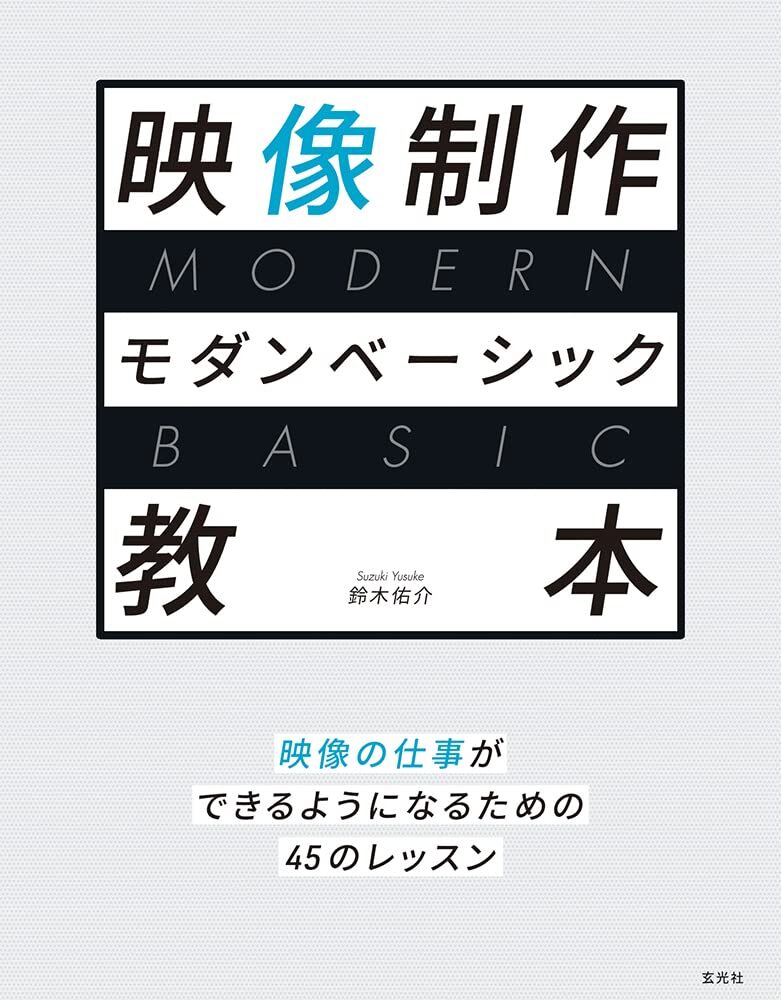

2位 映像制作モダンベーシック教本

映像制作の世界に興味を持つ人は年々増えています。スマートフォンや一眼カメラの性能向上、そしてYouTubeやSNSの普及により、誰でも手軽に動画を作れる時代になりました。しかし、手軽さの裏には「なぜ自分の映像はプロの作品のように見えないのか」 という悩みもついて回ります。そんな課題を抱える人にとって頼れる指南書となるのが、鈴木佑介氏による『映像制作モダンベーシック教本 』です。

この本の特徴は、単なる機材の操作マニュアルではない点にあります。2018年から月刊『ビデオサロン』で約4年間にわたり連載された「動画をもう一度はじめから」をベースに加筆・再編集された本書は、映像制作を体系的に学び直すための全45レッスンで構成 されています。特に、撮影や編集のテクニックだけでなく、「動画」と「映像」の違いに焦点を当て、制作の本質を理解できるよう導いてくれる点が大きな魅力です。

続きを読む + クリックして下さい

著者の鈴木佑介氏は、演技を学んだ経験を持ちながら映像制作の道へ進み、撮影・編集・カラーグレーディングまでを手がける映像作家です。ソニー「αアカデミー for Professional」の講師や、DaVinci Resolveの認定トレーナー としても知られており、豊富な実務経験を教育に落とし込むことに定評があります。理論と実践を橋渡しできる人物だからこそ、難しい内容も読者に伝わりやすく整理されているのです。

序盤では「動画はイメージを限定する」「1枚の画で完結させない」といった考え方を提示し、映像を発想するための基礎思考を養います。中盤に進むと、レンズワークやジンバル、ドローンなど最新機材の活用方法、さらには音声収録や照明設計といった技術的な要素を網羅。そして終盤では、RAWデータやLogガンマ、LUTといったポストプロダクションに欠かせない高度な知識まで取り上げています。初心者から中級者、さらには現場で活躍するプロにとっても有益な内容が詰まっている のです。

また、本書は映像を「記録する」段階から「伝える」段階へ進むための道しるべでもあります。YouTubeやSNS向けの動画制作に慣れた人が、より高品質でストーリー性のある映像表現へと成長していく際に直面する壁を取り除くヒントが多数紹介 されています。特に「動画は動くテキストメディア」「映像は像(イメージ)を映すもの」という区別は、多くのクリエイターにとって発想の転換点になるでしょう。

ガイドさん

一冊を通じて感じられるのは、最新技術を取り入れながらも「Back to Basics」という原点回帰の精神です。

どれほど機材やソフトウェアが進化しても、映像表現の基礎を理解していなければ本当の意味での成長は望めません。

本書は、そんな普遍的な真理を学びながら、現代の映像制作に即した知識とスキルを身につけられるガイドブックなのです。

本の感想・レビュー

印象的だったのは、これまで意識していなかった「動画」と「映像」の差を明確に示してくれた点です。読み進める中で、自分が普段何気なく使っていた言葉が、実は本質的に異なる領域を指していることを知りました。情報を届ける「動画」と、イメージを映し出す「映像」。その境界を意識するだけで、自分の目線や表現に対する理解が深まりました。

本書の説明は難しい理屈ではなく、実際の社会の変化やメディア環境の進化に沿って描かれているので納得感があります。特に「動画は動くテキストメディアである」という指摘には強く共感しました。日常的に目にしているものを別の観点から整理してくれるので、新しい理解が得られた気持ちになります。

こうした視点を取り入れることで、これからの学び方や制作の取り組み方も変わっていくと思います。表現のゴールを見据えて計画を立てる大切さを再認識し、自分の制作活動を一段階上げたいと思わせてくれる内容でした。

他5件の感想を読む + クリック

この本の成り立ちが「月刊ビデオサロン」での連載を再編集したものであると知り、当初は“まとめ記事”の延長のような内容を想像していました。ところが実際に読んでみると、連載時の雰囲気を残しつつも圧倒的に整理され、体系的に構築された教本になっていて驚きました。一冊としての完成度が高く、学びやすさが格段に向上しています。

特に、45のレッスンという形式が効果的でした。各レッスンは独立して読みやすいのに、全体を通じて読むと知識が連動し、映像制作の流れが一貫して理解できるようになっています。記事単位では散漫になりがちな情報が、体系的な学びとして組み直されているのは大きな特徴です。

この構成のおかげで、読んでいるうちに自然と基礎から応用へとステップアップできました。連載の延長ではなく、まさに“教本”として再構築されている点に、著者の意図と読者への配慮が表れていると感じました。

本を読み進めるうちに心をつかまれたのは、撮影に関する具体的なテクニックが豊富に紹介されている部分です。レッスンの中では「引き」と「寄り」の関係性や、カットをどう組み合わせるかといった基本的な考え方が示されており、実際にカメラを手に取ったときの動きがすぐに想像できました。

また、現代の映像制作に欠かせないジンバルやドローンといった機材にも触れられていて、最新の撮影スタイルに応じた知識を得られるのも大きな魅力です。単なる機材紹介ではなく、どのような意図で使うと効果的なのかが解説されているため、道具に振り回されずに表現につなげられる点が参考になりました。

こうした実践的な解説があることで、読みながら「自分も試してみたい」という気持ちが自然とわいてきます。理論だけにとどまらず、すぐに応用できる知識を与えてくれるのが、この本の大きな強みだと思います。

映像と聞くとどうしても「カメラの使い方」が中心に思われがちですが、この本は音や光といった周辺要素にもしっかりと光を当てています。マイクの扱い方や外部レコーダーの利用、照明のバランスの取り方など、映像を総合的に支える要素について具体的に解説されているのが印象的でした。

特に、インタビュー撮影におけるマイク選びや光の使い方に関する部分は実践的で、映像の質を一段と引き上げるポイントがよくわかりました。映像において視覚だけでなく聴覚の体験が重要であることを再確認できる内容です。

このように、映像を取り巻く要素を網羅的に扱っているため、一冊を通して読むことで「映像制作の全体像」がしっかりと頭に入ります。単なるカメラの教科書ではなく、総合的な映像表現の教本として活用できると強く感じました。

この本の中で特に印象に残ったのは、カラーグレーディングの章でした。映像の色調整というと難解で専門的なイメージが強く、初心者の自分には敷居が高いと感じていましたが、本書は基本的な考え方から工程の流れまでを順序立てて解説してくれています。色で物語の雰囲気を変えるという発想が、理論だけでなく実際の現場にどう生かされるのかが具体的に理解できました。

さらに、LogガンマやLUTといった用語もきちんと説明されており、ただの言葉として覚えるのではなく「なぜ必要なのか」という背景を理解することができます。映像に深みを与えるための必須スキルとしてカラーグレーディングを位置づけてくれている点に、本書の実用性を強く感じました。

読み進めるうちに、映像制作の中で色が持つ意味や力を再認識し、より表現の幅を広げたいと考えるようになりました。難しいと敬遠していた分野を、入り口から丁寧に示してくれるこの構成は、とても心強く感じます。

この本を読みながら、単なる技術書ではなく「考え方の教科書」でもあると実感しました。レッスンごとに示される視点は、映像をどう撮るかだけではなく、どんな目的で撮影するのか、どんな意図を持って編集するのかという思考プロセスにまで踏み込んでいます。

たとえば「映像制作はゴールからさかのぼって考える」という教えは、映像を作るうえで非常に本質的な視点です。最終的に伝えたいことをまず設定し、そのために必要なカットや演出を逆算して計画する。これは映像制作だけでなく、あらゆる表現活動に通じる考え方だと感じました。

こうした思考法を学べることで、自分の制作スタイルがより主体的になり、単なる作業から一歩抜け出す感覚を得られます。著者の経験からにじみ出るこの姿勢は、読む者にとって大きな刺激になるはずです。

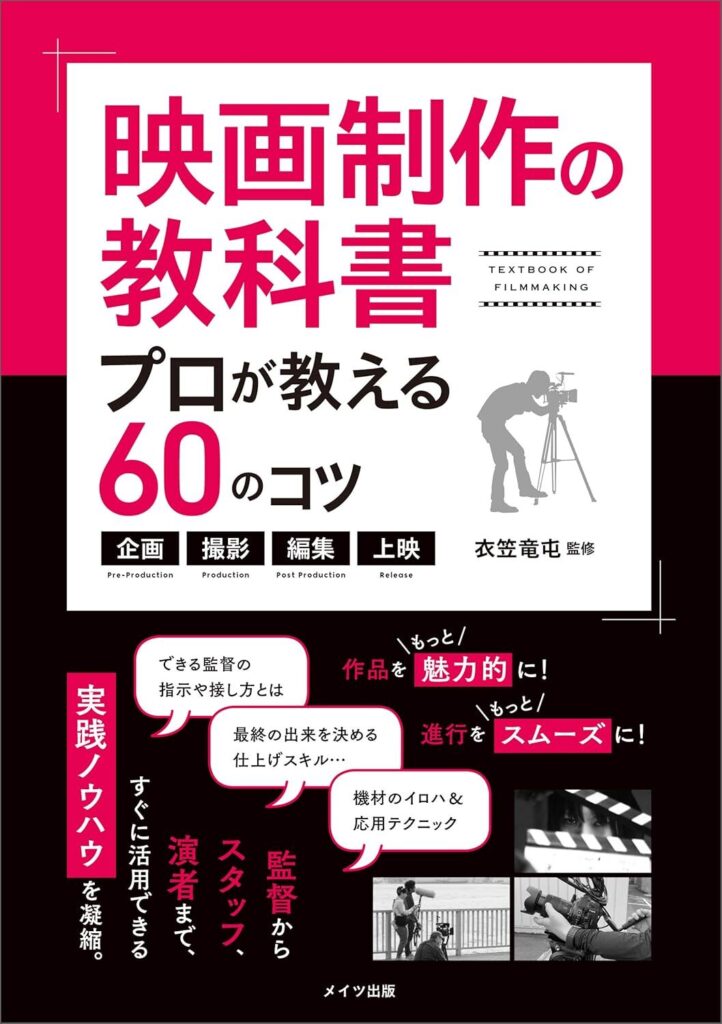

3位 映画制作の教科書 プロが教える60のコツ~企画・撮影・編集・上映~

映画を「観る」立場から「作る」立場へ――その一歩を踏み出すとき、多くの人が最初にぶつかる壁は「どこから始めればいいのか」という疑問です。撮影の技術書や脚本の専門書は数多くあっても、企画から上映までを体系的にカバーする本はなかなか見つかりません。そんな悩みに応えるのが、書籍『映画制作の教科書 プロが教える60のコツ~企画・撮影・編集・上映~ 』です。本書はタイトルのとおり、映画制作に必要な工程を60の実践的なトピックに分け、初心者にも分かりやすく整理しています 。

著者であり監修者の衣笠竜屯は、自主映画の制作と指導を30年以上にわたり続けてきた人物 です。高校時代から映画を撮り始め、神戸の自主映画団体「港館」を主宰しながら、自らの作品発表と並行して映画教育に尽力してきました。専門学校の講師としても活動し、「映画は誰にでも作れる」という信念のもと、多くの若いクリエイターの卵を育ててきた経験があります。本書はその集大成であり、単なる技術解説ではなく、実際の現場で役立つ“使える知識”を伝えることに重きを置いています。

続きを読む + クリックして下さい

本書が扱うのは、企画・シナリオ作成といったプリプロダクションから始まり、撮影現場での具体的なテクニック、さらに編集や仕上げ、そして観客に作品を届ける上映・広報活動 にまで及びます。たとえば「面白い物語を作るにはラストから逆算する」といった発想法や、構図やレンズ選びなどカメラの基礎、照明や録音の工夫、さらには編集で映像にリズムを与える技法など、各工程で直面する課題に対して的確なヒントが提示されています。

また、単なる知識の羅列にとどまらず、実践的に役立つツールやワークシートも収録されているのが大きな特徴 です。「香盤表」によるスケジュール管理の方法や、「物語シート」「映画分析シート」といった構成整理ツールは、現場の混乱を減らし、初心者でも効率的に映画制作を進められるよう設計されています。これらのツールは、制作者全員が同じ情報を共有するための“共通言語”となり、作品の完成度を高めることに直結します。

さらに本書では、映画を完成させただけで終わらせず、「観客にどう届けるか」という視点も重視 しています。上映会の準備、宣伝用のチラシやポスターの作り方、SNSを活用した集客、映画祭への出品など、作品を多くの人に見てもらうための工夫が網羅されています。映画は観客がいて初めて成立する表現だからこそ、届け方まで含めた総合的な知識が必要なのです。この視点は、専門書には欠けがちな要素であり、本書の大きな魅力の一つと言えるでしょう。

ガイドさん

『映画制作の教科書』は、映画に初めて挑戦する人から、すでに映像制作の経験がある人まで幅広く役立つ内容となっています。

わかりやすい解説と豊富な具体例、そして“すぐに実践できるコツ”が詰まっているため、学園祭や地域イベントで映画を作りたい学生、趣味として自主映画を撮りたい社会人、さらには将来プロを目指す若者にとっても心強い一冊です。

これを手にしたとき、映画づくりが思った以上に身近で、誰にでも手が届くものだと感じられるでしょう。

本の感想・レビュー

この本を開いたとき、まず感じたのは「映画づくりって思ったより身近なものなんだ」という驚きでした。これまで映画制作というと、プロの機材や経験豊富なスタッフが揃っていないと難しいと思い込んでいたのですが、著者の言葉や構成の一つひとつがその壁を低くしてくれるのです。ページを追うごとに「難しい理屈よりも実際にやってみることが大事だ」という雰囲気が伝わってきて、自然と行動に移したくなりました。

さらに心に残ったのは、書かれているコツがどれも「やればできそう」と思わせてくれる具体性を持っていることです。映画制作の全体像を段階的に追える流れが整っているので、初心者でも迷わず次の一歩を踏み出せるのが魅力的でした。読んでいる途中から、頭の中で自分の作品のイメージがどんどん広がっていき、机に向かっているだけでは得られない実感が湧いてきました。

結果として、この本は読むだけで終わらず「カメラを手に取って何かを撮りたい」という衝動を呼び起こしてくれました。勉強というよりも、自分の創作意欲を刺激するエネルギー源になったのです。映画制作を夢見ている人にとって、始めの一歩を踏み出させてくれる伴走者のような存在だと感じました。

他5件の感想を読む + クリック

読み進めていくうちに特に印象に残ったのは、巻末で紹介されているツール類の存在です。映画制作に関する知識は本や講義でも学べますが、実際に現場で役立つ具体的なフォーマットやシートまで用意されているのは珍しく、非常に実用的だと思いました。知識をただ知るだけでなく「形にして使える」工夫がされている点に感心しました。

それらのツールは、頭の中でぼんやりとしているアイデアを整理する助けになります。例えば物語の構造を組み立てるシートや撮影に必要な報告書など、手を動かしながら使うことで自然に制作の流れが身につく仕組みになっていると感じました。こうした具体的な補助は、初心者がつまずきやすい部分を補ってくれる存在です。

読後には、「このシートを実際に埋めていけば映画づくりの準備ができる」という実感が湧きました。読み物としてだけでなく、実際の作業を支えてくれる実用書としての側面が強く、机の上に置いて必要なときにすぐ手に取りたくなる一冊でした。

映画制作に挑戦してみたいと思っても、最初の一歩がなかなか踏み出せないのは「失敗するのではないか」という不安が大きいからだと思います。この本はまさにその気持ちを理解しているように、基本から順に、優しく導いてくれるように書かれていました。特に準備段階での心構えや仲間の集め方に触れている部分は、具体的でありながら押しつけがましくなく、安心して読み進められました。

また、著者自身が30年以上にわたり初心者をサポートしてきた経験を持つことから、内容に説得力がありました。現場を知る人が書いたアドバイスだからこそ、実際の状況に即していて「これなら自分にもできそうだ」と思えるのです。単なる理論書ではなく、頼れる指導者がそばにいてくれるような感覚を持てました。

結果として、映画を撮ることへのハードルが低くなり、不安が自信に変わっていく過程を感じられました。本書は初心者にとっての「安心して挑戦できる道しるべ」として大きな価値を持っていると強く実感しました。

この本を読んで強く感じたのは、「大掛かりな技術だけが映画を良くするわけではない」ということでした。ページの中には、現場で気づきにくい細やかな工夫や配慮が数多く紹介されており、どれも作品の完成度を一段階上げるヒントになっていました。技術的に難しいことではなく、気配りや小さな工夫が大切だと伝えてくれるのが新鮮でした。

特に撮影の場面では、カメラの位置や照明の使い方といった基本的な事柄に対しても「ここに気をつけると雰囲気が変わる」というアドバイスが添えられており、初心者でも実践しやすいように工夫されていると感じました。読むことで、現場で見落としがちな部分に自然と目が向くようになり、映像を作る上での意識が変わったのです。

結果として、難解な専門知識を学ぶのではなく「小さな工夫を積み重ねることが大事なのだ」ということを実感できました。この本は、読者に対して「気づく力」を養わせてくれる一冊だと思います。

読んでいて驚いたのは、制作だけでなく公開や告知に関する部分までしっかりと書かれていたことです。これまで参考にした資料では、撮影や編集に重点が置かれていて、上映や宣伝については触れられないことが多かったので、この視点はとても新鮮でした。

ポスターやチラシの工夫、観客へのアプローチ方法など、映画を届ける段階に必要な要素が具体的に示されていて、作品を最後まで完成させるために必要な心構えがよく理解できました。「作って終わりではない」という当たり前のようで見落としがちな部分に、改めて気づかされました。

この本を読み終えて、作品をどう観客に届けるかを考えることが映画制作の一部なのだと感じました。公開の準備や告知まで含めた視野を持つことで、作品に対する責任感と達成感が大きく変わると思います。

映画を作ろうと考えたときに、最初にぶつかるのは「自分にできるだろうか」という心理的な壁です。この本は、その壁を取り除くように優しく背中を押してくれました。大げさな表現ではなく、実際に必要なことを順序立てて示してくれるからこそ、心が軽くなったのです。

また、文章のトーンそのものに安心感がありました。上から目線ではなく、同じ立場に立って語りかけてくれるような書き方が特徴的で、「失敗しても大丈夫」という余裕を感じさせてくれるのです。読み進めるうちに、不安が次第に「試してみたい」という気持ちに変わっていくのを体感しました。

最終的には、映画制作は特別な人だけのものではなく、誰もが挑戦できる身近な活動だと思えるようになりました。この心理的な変化をもたらしてくれる点で、本書は非常に価値があると感じました。

4位 マスターショット100 低予算映画を大作に変える撮影術

映画やドラマ、さらにはMVやCMといったあらゆる映像制作において、観客の心を揺さぶる決定的な要素は「何を撮るか」だけではなく「どう撮るか」 にあります。その中でも特に重要なのが、撮影現場で瞬時に判断されるカメラワークです。演出や演技が優れていても、映像の切り取り方やショットの組み立て方が拙ければ、その魅力を十分に引き出すことはできません。『マスターショット100 低予算映画を大作に変える撮影術 』は、そうした現場の課題を解決するための実践的な知識とアイデアを提供する書籍です。

本書がユニークなのは、100通りものショットを実際の映画シーンを例にとりながら紹介している点にあります 。格闘シーンや追跡劇、会話やラブシーンなど、ジャンルを超えて普遍的に役立つ撮影技法が章ごとに整理されており、まさに映像制作の「ビジュアル辞典」といえる構成です。それぞれのショットは、単なるテクニックの羅列ではなく、どんな意図で使うべきか、観客にどう効果を与えるのかといった解説が丁寧に添えられているため、初心者でも直感的に理解できます。

続きを読む + クリックして下さい

さらに特筆すべきは、低予算でも実現可能な工夫が徹底されている点 です。大規模な制作ではドリーやクレーンといった特殊機材を用いるのが一般的ですが、本書ではそうした装置に頼らず、手持ちカメラや簡易的な器具だけで工夫する方法が数多く示されています。これにより、予算や人員の制約が厳しい現場でも「映画的なスケール感」を持つ映像を撮ることができるのです。学生や自主制作チームにとって、この現実的な視点は大きな励みとなるでしょう。

また、著者は単なる撮影技法の紹介にとどまらず、「映像で物語を語る力」を強調 しています。カメラワークは装飾的なものではなく、登場人物の感情や物語のテーマを観客に伝えるための手段であるという視点が随所に盛り込まれています。例えば、格闘シーンでのパンチのタイミングを切り取るショットは単にアクションを見せるのではなく、登場人物の心理的な緊張を視覚的に体感させる役割を担っています。こうした「物語と映像の一致」を学べる点が、本書の大きな価値です。

加えて、読者は章ごとに体系的に整理された内容から、自分が必要とするショットをすぐに見つけられるという利便性 も得られます。現場で「次にどう撮るべきか」と迷ったとき、この本をめくるだけで具体的な答えにたどり着けるのです。まさにプリプロダクションから本番撮影まで携行できる「現場のアイデア帳」として活用でき、撮影監督や助監督にとっても心強い存在となります。

ガイドさん

『マスターショット100 低予算映画を大作に変える撮影術』は、初心者からプロまで幅広い層に役立つ実践的なバイブルです。

これを読み込むことで、カメラワークの引き出しが増えるだけでなく、「どんな状況でも工夫次第で大作のように見せられる」という確信を得ることができます。

映像制作の現場で即戦力となる知識を備えたい人、次の作品で観客を魅了する映像を撮りたい人にとって、この本は欠かせないパートナーとなるでしょう。

本の感想・レビュー

この本を読んで感じたのは、撮影現場での判断がずいぶん楽になったということです。ページを開くと、ひとつのショットに対してひとつの明確な考え方が示されているので、複雑な状況でも「どれを選べばいいか」がすぐに分かります。映像の知識がまだ整理できていなかった自分にとって、このシンプルな構成はとてもありがたく、頭の中の混乱が一気に解消されるようでした。

実際の現場では、時間が押したり想定外のトラブルが起きたりと、落ち着いて考える余裕がありません。その中でこの本が示す「ひとつの場面に対してひとつの指針」という仕組みは、とても強い支えになりました。複雑に考えすぎずに、瞬間的に決断できるのです。

読み進めるうちに、まるでカメラワークの地図を手に入れたような感覚になりました。迷路の中で出口を探すように必死にならなくても、ショットごとに一本道が用意されている。そんな安心感を与えてくれる点が、この本の大きな特徴だと実感しています。

他6件の感想を読む + クリック

印象に残ったのは、各ショットにレンズの指定が細かく書かれていることです。それを読んだ瞬間に「ああ、こうすればいいのか」と腑に落ちる場面が多く、考えるスピードがぐっと上がりました。これまでなんとなくの感覚で選んでいた部分が、はっきりと裏付けを持つ形で理解できたのです。

本書は理屈を詰め込みすぎることなく、必要な情報を的確に差し出してくれます。レンズが変われば映像の印象も変わる、そのことを改めて自分の中に刻み込むことができました。ページをめくるごとに「この状況なら望遠、ここなら広角」と明確に判断できるようになっていきました。

その積み重ねによって、現場での動きも自然に早くなった気がします。レンズ選びに迷って時間を浪費することが減り、撮影の流れを止めずに進められる。映像制作のスピード感を大きく変える一冊でした。

本を開くと、実際の映画シーンと図解がセットで紹介されているのがとても印象的でした。映画好きとしては「あの場面のあの映像が、こういう仕組みで撮られていたのか」と知るだけでも興味が尽きません。知識をただ文字で読むのではなく、具体的な場面として思い浮かべられるのは大きな助けになりました。

図解も非常にわかりやすく作られていて、カメラの位置や動きが直感的に理解できます。自分の頭の中で、すぐにショットを再現できるので、読んだその場から実際の撮影に応用できる感覚があります。

映像の勉強はどうしても抽象的になりがちですが、この本はそれを具体的で実践的な形に落とし込んでくれています。まるで頭の中に映写機があるかのようにイメージできる点が、この本の大きな魅力だと思いました。

この本を手に取って、まず安心したのは「低予算でも成立する」ことを前提にしている点でした。機材が少なくても、工夫次第で十分に迫力ある映像が撮れるのだという視点は、自主制作を続けてきた自分にとってとても救いになりました。

読んでいくうちに、機材が限られていても映像の完成度を高められる具体的な方法が、次々と示されているのに気づきます。シンプルな撮影環境でも、ちょっとした構図や動きの工夫で「格のある画」が生まれる。それを一つひとつ確認できるのが心強いです。

「予算がないから仕方ない」と諦めるのではなく、「どうやって工夫するか」に意識を切り替えられるようになりました。この考え方は本書を読んだからこそ得られたもので、映像づくりに取り組む姿勢そのものを大きく変えてくれたと感じています。

読み進める中で、特に心に残ったのが会話シーンに関する部分でした。これまでの自分にとって対話シーンは単調になりがちで、どうしても退屈に見えてしまう課題がありました。ところが本書では、その場面をいかに工夫すれば映像的に豊かに見せられるのかが、具体的に示されています。

例えば、視線の変化やカメラの寄りによって、同じ台詞でも受ける印象がまるで変わる。その説明を読みながら、自分の中で「なるほど」とうなずき続けました。人物同士の距離感をどう切り取るか、その選択だけで空気の張りつめ方が変わることを改めて理解しました。

このパートを読み終えたとき、今まで苦手だった会話シーンをむしろ撮ってみたいと思えるようになりました。場面の密度を高めるためのヒントが詰まっており、撮影に対する意識が一段階上がった実感があります。

ページをめくるたびに思ったのは、自分の中に散らばっていた知識や経験が整理されていく感覚でした。映像制作の中で学んできたことは多いはずなのに、それが頭の中でごちゃごちゃと混ざっていたのです。本書はそのバラバラなものをきれいに体系化してくれました。

100のショットが並ぶことで、自分が持っている映像の“引き出し”が明確になり、それをどの場面で活用すればよいのかが見えてきます。理解の断片が整理され、しっかりとした地図のような形で頭に残るのです。

読了後は、知識を増やしたという実感よりも、自分の中にしっかりと引き出しが整った安心感がありました。次の撮影に臨むとき、その体系化された引き出しから迷わず選び出せるというのは、とても大きな収穫でした。

映像制作を続けていると、どうしても行き詰まる瞬間があります。そのときに本書を手に取ると、新しい発想のきっかけをすぐに見つけられるのです。ぱらぱらとページをめくるだけで、凝り固まっていた頭がすっとほどける感覚を味わいました。

各ショットの解説を読んでいるうちに、直接使うわけではなくても、自分の中で「こういう見せ方もできる」という新しい考えが自然と浮かんできます。無理に絞り出すのではなく、柔らかく視点を切り替えられることが大きな助けになりました。

この本が手元にあるだけで、創作に対する気持ちが軽くなるのは不思議な体験です。行き詰まりを突破するための心強い支えになる存在だと感じました。

5位 マスターショット2 【ダイアローグ編】

映画やドラマに欠かせないのが「会話シーン」です。登場人物同士のやり取りは物語を前に進める大切な要素ですが、同時に「ありきたりな撮影」になってしまいやすい場面でもあります 。俳優がテーブルを挟んで向かい合い、順番にセリフを交わすだけでは、観客に強い印象を残すことは難しいでしょう。そんな悩みを抱える映像制作者にとって、大きなヒントとなるのが本書『マスターショット2 【ダイアローグ編】 』です。

著者のクリストファー・ケンワーシーは、映像における「カメラワークの力」を徹底的に研究し、現場ですぐに活かせる具体的な技法としてまとめました。本書はその第二弾として、特に会話に焦点を当てています 。会話シーンは物語の核でありながら、映像的には単調に見えがちです。しかし、カメラの位置、動き、俳優との関係性を工夫するだけで、緊張感や親密さ、対立や葛藤といった感情を観客にダイレクトに伝えることができるのです 。

続きを読む + クリックして下さい

『マスターショット2』は、単なる理論書ではありません。200を超える図解とショット例を用いて、誰が見ても理解しやすい形で解説 されています。専門的な言葉や概念も、図と一緒に示されることで直感的に理解できるのが特徴です。映像を学び始めた学生やアマチュアだけでなく、現場経験のあるプロにとっても、即戦力として役立つ知識が凝縮されています。

本書が特にユニークなのは、「予算に縛られない」発想を強調している点 です。大掛かりな機材や特殊なセットを用意しなくても、演出力とカメラの工夫次第で、観客の記憶に残る強烈なシーンを生み出せると説いています。つまり、低予算作品や自主制作映画であっても、本格的な映画のような演出は十分可能だという実践的なメッセージを届けてくれるのです。

さらに、各章は「対立」「緊張」「感情の高ぶり」「親密さ」など、会話の性質ごとに分けられています 。それぞれのテーマに沿って、どういうカメラワークを選べば観客に正しく意味が伝わるのかが、具体的に整理されています。この体系性によって、読者はシーンの目的に応じて「どの撮り方を選べばよいか」を迷わず判断できるようになります。まさに現場で開けばすぐに答えが見つかる“辞典”のような存在です。

ガイドさん

『マスターショット2 【ダイアローグ編】』は、単なる技術書にとどまらず、映像演出における「考え方」そのものを変えてくれる一冊です。

セリフに頼るのではなく、カメラ自体が語り、観客に物語の深層を届ける。そんな映像表現の真髄を、初心者からベテランまで幅広い読者が学ぶことができます。

映像制作に携わるすべての人に、自信を持っておすすめできる書籍です。

本の感想・レビュー

この本を手にして最初に感じたのは、「読み物」ではなく「使える道具」だということでした。ページを開くと、文章だけではなく具体的な図解が大きく配置されており、カメラの位置や動きがひと目で理解できるように工夫されています。専門書を読むときにありがちな“抽象的な説明を頭の中で映像化する難しさ”がなく、直感的に「こう動かせば、こういう効果が生まれるのか」と腑に落ちるのです。特に会話シーンにおける構図の違いが図として明示されているため、理解が格段に早まります。

読み進めるにつれて、これは机の上で読むだけの本ではなく、撮影現場にそのまま持ち込んで役立てるべき“即戦力”の資料だと実感しました。現場では時間が限られ、迷っている暇もありません。そんなときに、この本の図解は一目で情報を引き出せるので、撮影チーム全体の判断スピードを高める役割を果たしてくれるでしょう。ときには、言葉で議論するよりも図を見せるほうが圧倒的に早く理解してもらえることもあります。

何よりも感動したのは、図解と解説のバランスが絶妙である点です。単なるイラスト集にとどまらず、背景にある意図や狙いがしっかりと文章で補足されているため、理解が表面的にならず深まっていきます。「知識として知る」から「体感的に理解する」へと一歩進める構成が、この本の大きな強みだと思いました。

他6件の感想を読む + クリック

本を読み進めていく中で強く感じたのは、会話シーンが持つ可能性の大きさです。これまで映画やドラマを観るとき、会話の場面は物語の流れをつなぐ役割だと軽視していた自分がいたのですが、本書を通じてその認識は大きく変わりました。むしろ、対話こそが登場人物の感情や関係性をもっとも繊細に表現できる領域であり、その演出の巧拙が作品全体の印象を決定づけるのだと理解しました。

各章に示された具体的なカメラワークを読むと、目線の高さや距離感、俳優の配置のわずかな違いが、場面のニュアンスを大きく変えることがわかります。たとえば緊張感を高めたいのか、親密さを際立たせたいのかによって選ぶ手法はまったく異なります。会話は単なるセリフのやり取りではなく、映像そのものが“語る”場面であるという視点に目が開かれる思いでした。

本書に触れたことで、観客の心に残る会話シーンとは、台詞よりもむしろカメラの位置や動きから生まれるのだと実感しました。そして、その演出が意図的であるほど、登場人物の心理が深く伝わってくるのです。今後映画を観るときも、自分の作品を撮るときも、会話を「退屈な部分」ではなく「見せ場」として意識することになるでしょう。

この本を読み終えて真っ先に思ったのは、自分の中の演出のバリエーションが一気に増えたということでした。これまでは「会話シーンはこう撮るものだ」と固定観念にとらわれていましたが、各章に紹介されている手法を知ることで、一つの場面に対して複数のアプローチを思い描けるようになりました。

本書の優れている点は、テクニックをただ並べるのではなく、状況ごとに整理して提示してくれていることです。緊張感を高めたい、権力関係を表したい、親密さを描きたい──そんな意図に応じて適切な方法が示されているため、現場で迷うことなく選択肢を引き出せます。まるで“映像演出の辞典”を手に入れたような心強さがありました。

特に印象的だったのは、一見するとシンプルな技法でも、文脈によって全く異なる効果を発揮するという説明です。これによって「ただの方法」ではなく「使いこなすべき表現手段」として理解できたのです。結果として、自分の演出スタイルに深みを与える下地が整ったように感じました。

この本から得た最大の励ましは、「予算が少なくても映画的な映像は作れる」という確信でした。大掛かりな機材や豪華なセットがなくても、カメラの位置や動線、構図を工夫するだけで画面に力を持たせられるのです。本書の解説を読んでいると、予算の規模よりもアイデアの質が問われるのだと納得させられました。

特に低予算で活動している制作者にとって、この本の内容は現場に直結するものばかりです。照明や舞台美術に頼らず、シンプルな構成でも観客の感情を動かすことができる──そんな視点が随所に散りばめられています。技術的な工夫がクリエイティブの源泉であることを、具体例を通じて学べる点は非常に価値が高いです。

この知識を持つことで、自分が「限界だ」と思っていた制作条件がむしろ挑戦の舞台に思えてきました。制約の中でこそ独自の工夫が生まれるという言葉を体現する一冊であり、低〜中予算の制作に携わる人々に強く推奨したいと思いました。

専門書と聞くと難解でとっつきにくいイメージを持っていましたが、この本はその印象を覆してくれました。章立てが整理され、テーマごとにカメラワークがまとめられているため、段階的に知識を吸収できます。初めて読む人でも迷わず進めるように設計されているのが伝わってきました。

また、解説は簡潔でありながら要点を外さず、難しい専門用語も分かりやすく補足されています。映像制作の経験がなくても理解できるレベルで書かれているので、初心者にとっても安心して読める内容です。同時に、基礎を押さえた上で応用的な視点も提示しているため、経験者にとっても学び直しや新しい発見があります。

さらに魅力的なのは、辞書のように気になる部分だけを参照できる柔軟さです。撮影現場で「あの場面に合う手法はなんだろう」と思ったとき、すぐに該当するページを開いて活用できる。学習と実践をつなぐ架け橋となる構成が、この本の親切さを際立たせています。

読み進めてまず驚かされたのは、会話シーンの撮影手法がこれほどまでに多様で創造的であるという事実でした。どのページにも工夫の詰まったアイデアが紹介されており、それが単なるテクニック集に終わらず「どんな感情を伝えたいか」「どういう物語の意図を支えたいか」という視点と結びついている点に感心しました。単調になりがちな会話の場面を新鮮に見せるための仕掛けが、実に豊富に盛り込まれています。

構図の工夫や人物の配置転換といった要素が、単なる映像上の変化ではなく、観客の心理に直結する仕組みとして語られているのも印象的でした。例えば、正面に立たせるのか、背中を見せるのか、その違い一つで緊張感や親近感が大きく変わるのです。こうした細やかなアプローチが「創造性は技術に宿る」というメッセージを伝えてくれます。

この本を読んでいると、自分自身も「次はどんなアイデアを試してみようか」と想像力が刺激されるのを感じます。単なる知識の吸収ではなく、読みながら新しい発想が自然と湧き出てくるのは、この書籍が持つ大きな魅力だといえるでしょう。

前作『マスターショット100』を知っているからこそ、本書の魅力がより鮮明に感じられました。第一弾が“撮影の基本的な引き出し”を網羅していたのに対し、第二弾である本書は会話という限定的な場面に徹底的に焦点を当てています。そのため内容はより専門的で、掘り下げの深さが格段に増していました。

とくに、日常的に使われる会話シーンをどう差別化し、観客の記憶に残るものにするかという課題に対して、数多くの実践的なアプローチが示されています。この徹底した掘り下げが、単なる続編にとどまらず、独自の存在価値を確立させているのだと思います。

本を閉じたあとに残るのは、「シリーズだから読む」のではなく、「このテーマだからこそ読むべき本」という確信です。前作と合わせて読むことで体系的な学びが得られますが、本書単独でも十分な深みを持っており、シリーズの枠を超えた意義を感じました。

6位 filmmaker's eye 第2版

映画を観て心を動かされる瞬間には、必ずといってよいほど映像の構図やカメラワークが深く関わっています 。登場人物の表情に迫るクローズアップや、広大な風景の中に小さく佇む人物を映すロングショットは、単なる画面の切り取り方ではなく、観客に特定の感情や印象を抱かせるための“言語”として機能しています。しかし、こうした効果を意識的に理解している人は多くありません。『filmmaker’s eye 第2版 』は、映像を観る目とつくる目の両方を鍛えるために、構図の基本から応用までを徹底的に解説した書籍です。

本書の特徴は、映像のショットを「美観」「作用」「技術」という三つの観点から分析している点にあります 。美観はフレーム内のバランスや美しさ、作用は観客に与える心理的効果、技術は撮影のための具体的な方法を指しています。これらを同時に学ぶことで、単なる座学的な知識ではなく、実践に役立つ統合的な視点を身につけることができます。映画監督や撮影監督だけでなく、映像制作に関わるすべての人にとって有益な内容となっています。

続きを読む + クリックして下さい

また、第2版では新しいショットタイプや最新の技術動向を取り入れ、より現代的な映像表現に対応できる内容へと進化しています 。例えば、ステディカムやドローン撮影のように、これまでの映画表現の常識を変えた技術も積極的に解説されています。これにより、古典的な手法と最新技術を融合させながら、自分自身の作品づくりに応用することが可能になります。

さらに、この本の魅力は具体的な映画作品を題材にしている点にもあります 。『羊たちの沈黙』『レイダース/失われたアーク』『トゥルーマン・ショー』など、誰もが知る名作を例に挙げながら、なぜそのショットが印象的なのかを分析しています。観客が無意識に「心を動かされた」と感じる場面には必ず仕掛けがあり、それを言語化して理解できるようになることで、自分の作品に応用するヒントを得ることができます。

映像表現における「原則」は重要ですが、それは絶対的なルールではありません。本書は、ルールを学ぶことで正しく破る方法も同時に身につけられることを強調しています 。定番を理解した上で意図的に外すことで、観客に驚きや新鮮さを与えることができるのです。これは、映画を作る上での創造性を広げるための大きな鍵となります。

ガイドさん

『filmmaker’s eye 第2版』は、初心者にとっては映像表現の基本を理解するための教科書となり、経験者にとっては自分の表現をさらに深めるためのリファレンスブックとなります。

映画を“ただ楽しむ”から“一歩進んで理解する”、そして“自ら表現する”ためへと導く一冊。

映像制作を志す人だけでなく、映画をより豊かに楽しみたいすべての人にとって、必ず得るものがあるガイドブックです。

本の感想・レビュー

この本を読んで強く感じたのは、構図の重要性を改めて認識させられたことでした。ページをめくるごとに、ショットサイズや画面内での人物の配置が、単に「見栄え」を整えるだけではなく、物語そのものを語る力を持っているのだと教えられます。とりわけ、基本とされるショットの分析が、いかに観客の心情に影響を与えるかを実感しました。

解説を通じて、クローズアップやロングショットの意味合いが鮮やかに浮かび上がります。これまで何気なく見ていた画面の奥に、明確な意図や心理的効果が組み込まれていることに気づかされました。単なる知識の羅列ではなく、映画を見たときの印象を理論と結びつけて整理できる点に、本書の力強さを感じます。

読み終える頃には、自分が見てきた映画のシーンが頭の中で再生され、なぜその場面が記憶に残っているのかを説明できるようになりました。構図という視点から映画を振り返ることで、映像表現の奥深さを新たに発見できた気がします。

他7件の感想を読む + クリック

本書の魅力は、従来の名作の分析にとどまらず、改訂版ならではの新しい技術や手法が盛り込まれている点にもあります。特に、映像制作におけるテクノロジーの発展がどのように画づくりに影響しているかが示されているのは、非常に心強い情報源でした。単に道具を紹介するだけでなく、その効果がストーリーテリングとどう結びつくのかが語られているのです。

最新のショット事例が加わったことで、これまで知らなかった映像表現の可能性に気づくことができました。新旧の手法を対比しながら紹介しているため、映像の歴史的な変化と今の時代ならではの特徴を同時に理解できます。ページが増えたこともあり、情報量が格段に充実しているのも嬉しいところです。

こうしたアップデートによって、過去の映画だけでなく現在の映像制作にも直結する学びを得られました。本書を手にすると、知識が「過去の参考」ではなく「今すぐ活かせる実践知」へと変わっていく感覚を持ちました。

読み進める中で、これまでただ漠然と楽しんでいた映画の見方が大きく変わりました。画面に映し出される構図やカメラの選択に、具体的な意図や心理的な効果を読み取れるようになったのです。観客として無意識に感じていた「迫力」や「緊張感」が、どのような手法によって生み出されているのかが理解できるようになりました。

特に印象的だったのは、構図の原則が必ずしも固定的なものではなく、時に破られることで強烈な効果を生むという点です。そのことを知ってから映画を見ると、映像の中で「意図的な例外」が使われている瞬間に気づきやすくなりました。これまでは見過ごしていたような細部に目が行くようになり、鑑賞体験そのものが豊かになったのです。

映画を観るとき、単にストーリーを追うだけでなく、ショットの構造を味わうことができるようになりました。視覚的な設計を意識することで、作品を二重に楽しめる――本書を通じて、そのような観る目の変化を体感しました。

本書を読んで特に印象に残ったのは、ショットとストーリーの密接な関係性が示されていた点です。単に「美しい画」を作ることが目的ではなく、物語の核心や登場人物の感情をどう伝えるかという観点でショットが選ばれていることが明らかにされていました。読んでいるうちに、映像表現の本質が「物語を支えるための選択」であることに気づかされました。

具体的なシーンの分析では、構図やアングルの選択が物語全体の印象をどう変えているのかが丁寧に解説されています。その積み重ねによって、ショットの役割が単なる“画面の装飾”ではなく、“ストーリーの一部”であることが鮮明になります。映像が言葉を超えて語りかけてくる瞬間の仕組みを、理論として理解できるようになりました。

読み進めながら、自分自身が映画を観るときにも「このシーンではなぜこの構図が選ばれたのか」と考える習慣が身につきました。物語とショットが織りなす関係性を理解することで、映画という表現が一層奥深いものに感じられるようになりました。

目次に並んだ数々のショットの事例を一つひとつ読み進めるのは、とても刺激的な体験でした。肩越し、主観、ツーショット、象徴、抽象など、どれもがそれぞれの役割と効果を持っており、その豊かさに圧倒されます。本を開くたびに、新しい視点が自分の中に追加されていく感覚を覚えました。

事例ごとの分析では、同じように見えるショットでも文脈や意図によってまったく違う印象を与えることがわかります。定番の使い方に加えて、意表を突く応用例や例外的な使い方が示されていることで、頭の中で映像のイメージがどんどん広がっていきました。こうした多様なアプローチを学ぶことで、表現の選択肢が一気に増えたように感じます。

読み終わった後には、自分でも新しいショットを考えてみたくなりました。与えられた事例が単なる教材にとどまらず、創造力をかき立てる「きっかけ」になったことが、本書の大きな魅力だと思います。

本を閉じたあと、不思議なほど映画を「分析したい」という気持ちが湧いてきました。これまでただ流れるままに受け取っていた映像を、細部にわたって観察したくなったのです。ショットサイズやカメラの動きが持つ意味を知ったことで、スクリーンの上に展開される世界を「読み解く」喜びが加わりました。

読み進めるうちに、映画を鑑賞する行為そのものが大きく変化しました。構図が観客に与える影響や、選ばれたショットが持つ心理的な効果を意識するようになり、単なる娯楽ではなく「解釈可能な作品」として映画に向き合えるようになったのです。シーンごとに「なぜこの画なのか」を考える癖が自然とつきました。

この感覚は、まるで映画監督や撮影監督の視点を少し借りているようでもあります。作品を深く理解しようとする行為が、そのまま映画体験の充実につながっていると実感できました。本書が与える影響は知識の獲得だけでなく、鑑賞態度そのものを変えてしまう力を持っています。

これまで「美しい」と感じていた映像の背後には、緻密な技術と計算が隠されていることを教えてくれたのも、この本の大きな収穫でした。レンズ選びやカメラの動き、被写界深度の調整など、一見見過ごしてしまいそうな技術的要素が、作品全体の印象を決定づけているのだと理解できました。

解説を読みながら、映像美が偶然ではなく「選択の積み重ね」によって作られていることに気づきました。これまでは意識しなかった細部、例えばフレーム内の余白やアングルの高さの違いまでもが、強いメッセージを含んでいると知ったときの驚きは大きかったです。

この理解を得てから映画を観ると、これまで以上に制作者の意図や努力を感じ取れるようになりました。映像の美しさを支える技術を知ることは、単に裏側を覗く行為ではなく、作品をより深く味わうことにつながると実感しました。

構図の原則を理解し、意図的に破ることで新しい表現を生み出す余地があると知ると、映像制作は無限の創造の場だと感じられるようになりました。

本書は、単に技術を伝えるだけでなく、表現者としての自由さや創造力を後押ししてくれます。紹介されている数々のショットは、そのまま真似るだけでなく、自分の感性と組み合わせて新しい形に発展させられると感じました。学んだことが制約ではなく、むしろ挑戦のための土台になるのです。

ページを閉じたとき、「自分も映像を通じて物語を語りたい」という気持ちが自然と湧き上がっていました。映画を作ることが難しい作業であると同時に、果てしなく魅力的な挑戦でもあると、この本は優しく、しかし力強く教えてくれました。

7位 映像・動画制作者のためのサウンドデザイン入門 これだけは知っておきたい音響の基礎知識

映像制作に取り組む人なら誰しも、「画」の美しさや編集のスムーズさにまず注目するでしょう。しかし、作品のクオリティを決定づけるのは「音」であると言っても過言ではありません。どれほど高解像度の映像でも、音声が聞き取りにくかったり、BGMの選択が不適切だったりすれば、視聴者の印象は一気に損なわれます。逆に、音響が適切にデザインされていると、映像は驚くほど生き生きとし、観る人の感情を深く揺さぶる のです。

『映像・動画制作者のためのサウンドデザイン入門 これだけは知っておきたい音響の基礎知識 』は、そうした音の重要性に着目し、プロのサウンドエンジニアが体系的にまとめた一冊です。本書は、映像クリエイターやYouTuber、配信者、さらには企業のPR担当者まで、幅広い読者を対象に「音の基礎から応用」までを丁寧に解説しています。音を専門的に学んだことがない人でも、ステップを踏みながら理解できるよう構成されており、初心者にも安心 です。

続きを読む + クリックして下さい

本書が特徴的なのは、単に理論を説明するだけでなく、実践的なテクニックを豊富に盛り込んでいる 点です。例えば、BGMの選び方や組み合わせ方、オリジナル作曲の基本手順、効果音のリアリティを高める工夫、さらにはナレーション収録におけるマイクセッティングまで、現場ですぐに役立つ知識が詰まっています。また、エフェクトやミックス、MA(マルチオーディオ編集)といったプロの工程もわかりやすく解説されており、「知識をそのまま実践に活かせる」点が大きな魅力です。

さらに、読者が実際に手を動かして学べるように、GarageBandやPro Tools FirstといったDAW(音楽制作ソフト)の使用例も具体的に紹介 されています。これにより、理論を学ぶだけでなく、自分のPCで実際に作業を試しながら習得することが可能です。音楽的な知識や専門用語に不安がある人にとっても、「この方法なら実践できる」という安心感を与えてくれます。

映像や動画の制作環境は日々進化し、誰でも高性能なツールを使える時代になりました 。しかし、その一方で「音」に関する知識やノウハウは依然として不足しがちです。その結果、多くの作品が映像に比べて音響面でクオリティが落ちてしまい、全体の完成度を下げてしまうケースが少なくありません。本書は、まさにその課題を解消するために書かれた実用的な解説書であり、映像表現の総合力を高めるための手助けとなるでしょう。

ガイドさん

本書を手に取れば、音の特性や扱い方を理解し、映像作品における「音の設計」がどのように行われるかを体系的に学べます。

基礎知識の習得から、実際のレコーディングや編集、最終的なMAに至るまでを一冊でカバーしているため、入門者が段階的にスキルを身につけられるのはもちろん、経験者にとっても復習や知識の整理に役立ちます。

映像と音を一体として考えるための第一歩として、この本はまさに理想的なガイドブックと言えるでしょう。

本の感想・レビュー

この本を読み終えたとき、まず強く感じたのは「音の知識を持たずに映像を作るのは危うい」という事実でした。映像に注目が集まりがちな制作現場において、音はどうしても後回しになりがちです。しかし、本書を通じて学んだのは、映像と音は切り離せない関係にあり、その両者が揃って初めてクオリティが担保されるということです。

特に印象に残ったのは、音の基礎を理解するだけで作品全体の完成度が大きく変わるという点です。BGMや効果音の扱い方ひとつで雰囲気が変わり、ナレーションや音声の収録方法を押さえるだけで伝わりやすさが向上する。こうした実感を持たせてくれる構成は、まさに映像制作者にとって必須の学びだと感じました。

読み進めながら「今まで音にここまで意識を向けたことがあっただろうか」と何度も自問しました。答えは「ほとんどない」であり、その意識の低さが作品に表れていたのだと痛感しました。本書はその不足を補い、これからの制作において大きな助けになる存在だと思います。

他7件の感想を読む + クリック

正直なところ、音響やサウンドデザインに関する本を読むのは少し不安がありました。難しい専門用語や複雑な理論が並んでいたら理解できないのではないかと思っていたからです。しかし、この本は驚くほど平易な言葉で説明されていて、知識ゼロからでも読み進められる安心感がありました。

基礎的な概念から段階を追って説明されているので、自然に知識が積み重なっていく感覚を得られます。「音はどう伝わるのか」という仕組みの話から、「信号処理」や「録音の基礎」などの実務的な部分へとつながっていく構成がとてもわかりやすいのです。小さなステップを踏んでいくように学べるので、置いてけぼりにされることがありません。

読んでいくうちに、専門書というよりも丁寧な指導を受けている感覚になりました。難解さよりも親しみやすさを重視した語り口は、初心者にとって大きな味方になると感じました。

本書の魅力のひとつは、単なる知識の羅列ではなく「現場でどう活かすか」という視点が常にあることです。読む側にとって、これは非常に大きな価値だと感じました。机上の理論だけではなく、実際の制作プロセスに沿った解説があるため、リアルな現場感覚を学ぶことができます。

例えば、ナレーションの収録や編集の工程では、細かい配慮がどのように仕上がりに影響するのかが明快に書かれています。それを読むと、単なる音声処理の話ではなく、伝わり方や聞き手への印象を左右する重要な要素であることが理解できます。読んでいるうちに、自分もその現場に立ち会っているような臨場感がありました。

「理論」と「実践」がきちんと結びついているからこそ、この本は説得力を持っています。ただ知識を詰め込むのではなく、制作に即応用できる形で学べることが、プロの空気を体感できる理由なのだと強く思いました。

私はこれまで、映像と音を別々の要素として考えていました。映像は視覚的に魅力を出すことに注力し、音は「あとから整えればいい」という程度の認識でした。しかし、この本を読むことで、両者が一体となって作品を形作ることを強く意識するようになりました。

音量や音質の調整、さらには音場や定位といった概念が、映像の持つ力を支える役割を果たすことがわかります。これは単に音を良くするという話ではなく、映像全体の世界観を引き立て、観客の没入感を高めるための重要なアプローチでした。本書が繰り返し示している「音が映像を決める」という考え方が、私の中で腑に落ちた瞬間でもありました。

こうした気づきは、これまでの制作スタイルを見直す大きなきっかけになりました。今後は「映像と音を統合的に設計する」という視点を持って作品を作りたいと思わせてくれる、非常に実りある読書体験でした。

読んでいて嬉しかったのは、付録として用意されている素材が非常に実践的であることです。本の内容をただ理屈として理解するだけではなく、自分の手を動かして確かめられるように構成されているので、学びが頭の中で終わらず、体感として身についていくのがわかります。

音の扱い方を学ぶとき、理論と実践の距離感は大きな壁になりがちです。本書はその壁を低くし、誰でも取り組めるように工夫されています。素材を実際に操作しながら読み進めると、音の変化を耳で確認できるので、知識が単なる情報から「経験」へと変わっていく感覚を得られました。

「読むだけ」ではなく「触れて確かめる」ことができる仕掛けが、この本の強みです。実際の作業に結びつく練習ができるので、読後にすぐ活用できる力がつくのだと感じました。

音楽制作ソフトに触れたことがない自分にとって、DAWの操作は難しそうに思えていました。しかし、本書はGarageBandやPro Toolsといった具体的なツールを例にとりながら進んでいくため、まるで操作を横で見せてもらっているような安心感がありました。

各手順は順を追って説明されており、設定方法や作業の流れが自然に理解できます。ソフトの画面を見ながら学ぶようなイメージで読み進められるので、「自分にもできるかもしれない」という気持ちが強くなりました。難解な専門書では得られない、親しみやすい入り口を用意してくれている点がありがたいです。

DAWに触れたことがない人にとって、最初の一歩は不安が大きいものです。本書はその不安を和らげ、むしろ音を扱う楽しさを感じさせてくれる存在だと感じました。

低予算の制作現場で活動している自分にとって、この本は非常に現実的な指針を示してくれました。大掛かりなスタジオや高価な機材を持っていなくても、工夫次第で音のクオリティを上げられることを具体的に教えてくれます。

読み進める中で「限られた環境でも成果を出せる」という希望を感じました。大事なのは設備の豪華さではなく、基礎を理解し正しい手順で扱うことだというメッセージが伝わってきます。制作を続ける中で悩みがちな「リソース不足」という壁を乗り越えるヒントが詰まっていました。

身近な環境からでも始められるという視点は、多くの人に勇気を与えると思います。読者に寄り添った実用性の高さが、この本の大きな魅力だと強く感じました。

特に印象に残ったのは、最後の仕上げにあたるMA工程まできちんと解説されていることです。編集や調整といった段階を経て、最終的にどのように作品を完成させるかが一連の流れとして示されているので、全体像を理解する助けになりました。

音の定位や音質、音圧といった要素をどのように調整するのかが具体的に書かれており、単なる理論ではなく実際の作業手順に落とし込まれているのがありがたい点です。読みながら、これまで自分が曖昧にしていた部分が一つずつ明確になっていく感覚がありました。

完成に至るまでの全プロセスを知ることで、作品全体を俯瞰できるようになります。部分的な知識にとどまらず、最終的なゴールを見据えた制作を意識できるようになったことが、この本から得た大きな学びの一つでした。

8位 図解入門よくわかる最新映像サウンドデザインの基本

映画やテレビ、そしてYouTubeなどの動画コンテンツは、今や私たちの生活に欠かせない存在です。大画面で見る映画館の臨場感から、スマートフォンで気軽に視聴する短編動画まで、多様な映像表現が広がっています。しかし、その裏側で重要な役割を果たしているのが「音」です 。人は視覚情報に強く引きつけられる一方で、実際には音がなければ作品は不自然に感じられ、物語の感情やリアリティは大きく損なわれてしまいます。

『図解入門 よくわかる最新映像サウンドデザインの基本 』は、この「音」の存在に光を当て、映像を支える仕組みを体系的に学べる入門書です。サイレント映画から現代のデジタル映像までの歴史をふまえつつ、環境音、効果音、音楽、さらには音と映像の同期といった幅広いトピックを取り上げています 。著者は長年、映像と音の関係性を研究してきた岩宮眞一郎氏であり、専門的な内容でありながらも、豊富な図解と具体的な事例によって誰でも理解できるよう工夫されています。

続きを読む + クリックして下さい

本書がユニークなのは、音響技術の解説にとどまらず、「音がどのように人の心に作用するか」を重視している点 です。たとえば、静けさや無音もまた重要な演出であることが強調されます。戦闘シーンで音を一瞬消すことによって観客の緊張感を高めたり、日常の場面に環境音を重ねることで映像の世界が広がったりするなど、音は映像と同じくストーリーを語る要素なのです。

また、音楽の象徴的な意味の利用についても丁寧に説明されています 。誰もが知る定番曲が流れるだけで、その場面の雰囲気や状況が瞬時に伝わることがあります。これは音楽の「シンボリックな力」と呼ばれるもので、映画やドラマにおいてはもちろん、YouTubeやCMのような短いコンテンツでも強力な効果を発揮します。こうした仕組みを理解することで、映像制作に携わる人はもちろん、ただ視聴する側の人にとっても新たな発見があるでしょう。

さらに本書では、テーマ曲や劇中音楽の役割にも触れています 。テーマ曲は作品の象徴として繰り返し使われることで、観客の感情移入を促し、強い印象を残します。劇中で流れる音楽は、時代や地域を表現する重要な要素として、単なる背景を超えた意味を持ちます。こうした知識を持って作品を見ることで、私たちの映像体験はより深く豊かなものへと変化していきます。

ガイドさん

この一冊を読むことで、映像を「見る」だけでなく「聴く」視点を得られることが最大の魅力です。

普段何気なく楽しんでいるドラマや映画、さらには日常的に視聴している動画の中に、新しい発見が次々と見えてくるでしょう。

映像制作に関わる人にとっては実践的な教科書となり、映像ファンにとっては作品鑑賞をより充実させるガイドブックとなる――それが『図解入門 よくわかる最新映像サウンドデザインの基本』なのです。

本の感想・レビュー

本書を読みながら一番印象に残ったのは、音と映像の「重なり合い」が作品に与える影響の大きさでした。これまでは、音楽や効果音はあくまで映像を補うものだと思っていたのですが、実際には映像そのものの存在感を変えてしまう力があるのだと理解しました。シンクロが効果的に働くと、単なる場面が一気に印象的なシーンへと昇華することが、事例を通じて鮮明に語られていました。

さらに驚いたのは、その効果が観客の記憶に強く残る点です。音と映像が一致することで、ただ目にした映像よりも長く心に刻まれるというのは、無意識のうちに経験していたことかもしれません。本書は、その理由を明快に説明してくれるので、「なぜ忘れられない場面が生まれるのか」を納得できるようになりました。

読み進めるうちに、今後映像作品を観るときには「音と映像がどう組み合わされているか」に注目したくなる自分に気づきました。これまで見慣れた映画やドラマも、まったく違う感覚で楽しめるのではないかという期待が膨らんでいます。

他7件の感想を読む + クリック

この本を読む前までは、どうしても映像表現そのものに目を奪われがちでした。しかし、ページをめくるごとに「音がなければ作品は成立しない」という事実を強く感じるようになり、映像作品の捉え方が大きく変わりました。映像だけを見ていた視点が、音を含めた“全体像”へと広がったのです。

特に印象的だったのは、音が観客の感情をさりげなく誘導しているという説明でした。セリフや効果音、環境音や音楽がそれぞれ異なる役割を持ちながら、最終的に一つのストーリー体験を形づくるという構造を学ぶと、映像作品を見るときの意識が一段深くなりました。

読後は、これまでただ楽しんでいた作品を「どのように音が使われているのか」という視点で改めて観てみたくなります。音と映像が一体となって紡ぎ出す世界を知ることで、日常の娯楽が学びの場に変わる感覚がありました。

本書で環境音に関する章を読んだとき、「ここまで奥が深いのか」と驚かされました。普段何気なく耳にしている街の雑踏や自然の音が、作品の世界を構築するうえで欠かせない存在であることが、丁寧に解説されています。単なる背景の一部ではなく、観客をその場に引き込むための重要な要素なのだと理解できました。

また、環境音はただリアルさを再現するだけではなく、作品の緊張感や雰囲気を演出する役割も持っていると紹介されていました。整音や加工を経て作られる音は、本物以上にリアリティを感じさせる場合もあるという説明には深く納得しました。耳に届く音が“作られたもの”であると知ると、作品の裏側への関心も自然と高まります。

読み終えて振り返ると、環境音に注目するだけで作品鑑賞の面白さが格段に広がることを実感します。これまで聞き流していた音に意識を向けることで、より豊かに作品を味わえることを知ったのは大きな発見でした。

効果音についての章は、読みながら思わずワクワクしてしまいました。なぜなら、日常の中で当たり前に存在する音が、実はさまざまな工夫を経て表現されていることが次々に明らかにされていたからです。録音の仕方や加工方法、さらには歴史的な変遷まで網羅されていて、効果音づくりが単なる作業ではなく「創造の一部」であることが強く伝わってきました。

特に印象に残ったのは、効果音が場面を強調したり、映像にリアリティを加えるだけでなく、ユーモアや可愛らしさを生み出す役割まで担っているという点です。効果音一つで映像の受け取り方が変わるという事実は、映像表現の奥深さを感じさせました。

この章を通じて、映像を鑑賞するときの楽しみ方がまた一つ増えたように思います。効果音の裏にある工夫やアイデアに気づけることで、作品を作る人たちの熱意を感じ取れるのも魅力です。

本書を読んで一番心に残ったのは、音楽と物語の関係性についての説明でした。音楽は映像に寄り添うだけではなく、時に映像とは逆の作用を与えることで観客の感情を揺さぶるのだと紹介されていて、その奥深さに感銘を受けました。音楽の使い方次第で同じシーンがまったく違う印象になるという事実は、映像表現の可能性を大きく広げています。

さらに、映像と音楽のムードを一致させる場合と、あえてずらす場合の効果が対比的に解説されている点も理解を深めてくれました。映像と音楽が調和すると安心感や一体感が生まれる一方、ずらすことで不安や意外性を演出できる。この二つの使い分けが、作品の厚みを作り出しているのだと気づきました。

読み終える頃には、音楽をただの“背景”としてではなく、物語を語るもう一つの言語として捉えられるようになりました。映像表現における音楽の力を実感できたのは、この本を手に取った大きな収穫です。

読み進める中で特に心を動かされたのが、テーマ曲に関する章でした。今までなんとなく耳にしていた曲が、作品全体の印象や観客の感情にどれほど大きな影響を与えているのかを改めて理解しました。オペラのライトモチーフにルーツを持つという歴史的背景から、現代の映画やドラマに至るまでの流れが体系的に語られていて、音楽が単なる飾りではなく「作品の顔」であることが鮮明に描かれていました。

また、テーマ曲が視聴者にとって物語を記憶させる装置であることも印象的でした。耳に残る旋律は、作品そのものを想起させる役割を担い、登場人物やストーリーの感情にリンクする形で心に残ります。その効果を意識して聞くと、今まで自然に受け取っていた映像体験が一層豊かに感じられるようになりました。

読み終えて振り返ると、テーマ曲は単なる音楽ではなく「物語そのものの象徴」だと実感しました。この理解を得たことで、これからの作品鑑賞でテーマ曲に耳を澄ます時間が増えるだろうと感じています。

YouTubeで動画を作っている自分にとって、本書の内容は非常に実用的でした。映像にリアリティや感情を加えるためには音の工夫が不可欠だと知り、これまで自分の動画に欠けていた視点に気づくことができました。特に、効果音や環境音をどう活用するかという部分は、すぐにでも実践できるヒントが多く含まれていました。

さらに、音楽の役割についての解説は、動画制作者にとって大きな学びとなりました。音楽が雰囲気を操作したり、映像のテンポを引き上げたりする力を理解すると、動画の完成度が格段に高まることを想像できました。本書で紹介されている考え方を取り入れれば、作品がただの映像から「心に残る体験」へと変わるのだと実感しました。

読み終えて感じたのは、この本はプロだけでなくアマチュアにも有益だということです。YouTubeという身近な舞台に直結する知識を与えてくれる点で、本書の価値を強く感じました。

本を閉じた瞬間、すぐに映画やドラマをもう一度見たくなりました。それほどまでに、音が作品を支えているという事実を強く意識させられたからです。これまで映像だけを追っていた自分にとって、音の存在が作品全体の印象を決定づけるものだと知ることは、大きな転換点になりました。

特に印象的だったのは、音が観客の感情に与える影響についての説明です。音楽や効果音、環境音がストーリーを強調し、映像に命を与えるという構造を理解すると、これまでの鑑賞体験が「半分しか楽しめていなかったのではないか」と思えてきました。その気づきが、作品を見直したいという強い衝動につながったのです。

今後は、作品を観るたびに「この音はどう使われているのか」と考えるようになるでしょう。本書は、映像鑑賞を単なる娯楽から深い学びへと変えてくれるきっかけになったと感じています。

9位 映画脚本の教科書 プロが教えるシナリオのコツ 心得・法則・アイデア・分析

映画を観るとき、多くの人はただ物語に身を委ねています。しかし、ふとした瞬間に「自分もこんなストーリーを作れたら」と思ったことがある人は少なくないでしょう。ところが実際にシナリオを書こうとすると、アイデアが浮かばなかったり、文章に落とし込む段階でつまずいたりするものです。脚本は特別な才能がないと難しい、と感じて諦めてしまう人も多いはずです 。

『映画脚本の教科書 プロが教えるシナリオのコツ 心得・法則・アイデア・分析 』は、そうした不安や疑問に応えるために書かれた一冊です 。著者・衣笠竜屯氏は、30年以上にわたり映画制作の現場や教育の場に携わってきた人物。数多くの学生や社会人にシナリオ指導を行い、「誰でも必ずシナリオは書ける」という確信を得てきました。その経験の蓄積を余すことなく盛り込んでいるのが本書の特徴です。

続きを読む + クリックして下さい

本書では、まず物語の基本的な仕組みを理解することから始まります 。起承転結や三幕構成といった古典的な枠組みを、わかりやすい例を交えて解説し、初心者でもすぐに活用できる形で提示しています。さらに、キャラクターの変化を「Xa→Xb」という数式的なモデルで表現する独自の理論も紹介され、物語の“芯”を論理的に把握できるよう設計されています。

次のステップでは、観客を物語に引き込むためのテクニックが解説されます 。時間の流れを自在に操る手法や、省略を効果的に使う方法、サスペンスを高める「謎解き」や「じらし」の演出など、映像作品ならではの魅力を引き出す技術が多数収録されています。さらに、発想法についても豊富に取り上げられており、ブレインストーミングやマインドマップだけでなく、カードを使った自問自答や占いを取り入れるユニークな方法まで紹介されている点は、本書ならではの実践的な工夫といえるでしょう。

後半では、実際にシナリオを書くための手順が具体的に解説されます 。箱書きによる設計、シナリオ作成ソフトの利用、改稿や打ち合わせでの心構えなど、プロの現場を意識した内容が盛り込まれています。また、単にシナリオを書くだけでなく、映画を分析する力を養うことにも重点が置かれています。既存作品を「観客」ではなく「作り手」の視点で読み解く方法を学ぶことで、自分の作品づくりに活かせる洞察力を養うことができます。

ガイドさん

本書を通読すれば、シナリオが特別な才能に頼るものではなく、知識と技術によって誰でも習得できるものであることが理解できるでしょう。

さらに、スマホを使った映像化の方法や監督・演者の視点を知る体験談など、現代的で実践的な情報も充実しています。

「映画を作りたい」という熱意を持つすべての人にとって、この本は最初の一歩を支え、次の挑戦へ導いてくれる頼れる伴走者となるのです。

本の感想・レビュー

この本を読み進める中で、特に印象に残ったのは「三幕構成」と「起承転結」の説明です。これまで言葉だけは耳にしたことがあっても、実際にどう使うのかは曖昧でした。しかし著者は、物語をどのように組み立てれば観客が自然に引き込まれるのかを、段階を追って示してくれます。

解説は非常に具体的で、単なる理論の暗記に終わらないのが特徴です。物語を設計する際に「どの場面でどのような変化を置くべきか」を分かりやすく整理しており、抽象的な考え方が実際の作業手順に落とし込まれていきます。特に「変化」というキーワードの扱い方が印象的で、読み終える頃には「物語とは変化を描くことだ」と腑に落ちました。

その結果、ただ映画やドラマを「面白い」と感じるだけでなく、「なぜ面白いのか」を分析できるようになったのです。観客として受け取る側から、作り手としての視点へと意識が切り替わる瞬間があり、この体験は本書ならではの価値だと思います。

他5件の感想を読む + クリック

読み進める中で何度も驚かされたのが、実際に取り組めるワークの多さでした。理論だけを読んで終わるのではなく、シートを使った構成作業や、ログラインを書いてみる練習など、「学んだらすぐに実践する」という流れが自然に組み込まれています。

この仕組みのおかげで、本を読みながら同時に脚本作りを体験している感覚になれました。特に構成シートを利用した演習は、自分のアイデアを整理するのに大きな助けとなり、頭の中に散らばっていた断片的な発想が一つのストーリーへと形を成していく過程を楽しめました。

さらに、ワークを通じて「自分が書ける」という実感を得られたことは大きな収穫です。これまでは脚本というものを特別な才能がある人だけの領域のように感じていましたが、実際に手を動かすことでその思い込みが解消されました。

本書のもう一つの魅力は、伝統的な脚本理論とユニークな発想法が両立して紹介されている点です。古典的な物語のじらし方や省略の知恵といった普遍的な技術がありつつ、同時にマインドマップやカードを使った思考整理など、現代的で柔軟な方法論も提示されています。

これにより、物語作りのアプローチが一つではないことを実感しました。自分に合ったスタイルを選び取りながら、幅広いツールを活用できるのは大きな強みです。従来の理論だけではアイデアが出にくい人でも、別の方法を試すことで新しい発想が生まれる可能性が広がります。

読者としても「自分に合ったやり方を探していいんだ」と背中を押される感覚がありました。技法が単なる選択肢ではなく、自分の創作を豊かにする武器として手に入るように感じられました。

読み進める中で特に心に残ったのは、随所に差し込まれた現場の声でした。実際に映画を制作した人々の体験談が語られており、理論だけでは伝わらないリアリティを感じることができます。その文章からは、成功の裏にある試行錯誤や失敗の過程が生き生きと浮かび上がり、机上の学びが現実とつながっていく感覚を覚えました。

また、こうした実体験は理論を裏付けるものとしても大きな役割を果たしています。頭で理解した技術や手法が、現場でどのように活かされるのかを目にすることで、読者は「これは本当に役立つ知識なんだ」と実感できます。文章の中に息づく人間ドラマが、教科書的な内容に温かみと説得力を与えていました。

読み終えて振り返ったとき、この本は単なる技術書ではなく、映画作りに関わる人々の経験や思いを受け継ぐ記録でもあると感じました。そこに込められた「現場の知恵」が、自分自身の学びをより実践的なものへと変えてくれたように思います。

この本を読んで一番安心したのは、「誰でも必ず書ける」という言葉に裏打ちされた丁寧な解説でした。著者自身が多くの生徒と向き合い、悩みに寄り添ってきた経験がにじみ出ています。ページをめくるごとに「分からない」「難しい」と感じたときの心情を先回りしてフォローしてくれるのです。

「才能がないから無理なのでは」と不安になる気持ちに対しても、理論と技法を学べば必ず形にできると説かれており、その言葉に勇気づけられました。悩みや行き詰まりに対して、具体的な打開策が提示されているため、読んでいると不思議と前向きな気持ちになれます。

解説は冷静で実務的でありながら、人を支える優しさが込められています。そのバランスが、初心者が「自分も挑戦してみよう」と思える最大の理由だと感じました。

最後に、この本全体を通して強く感じたのは、著者の指導経験に裏打ちされた説得力です。長年にわたり数多くの人々を教えてきた実績があるからこそ、説明の一つひとつが机上の空論ではなく実践的な重みを持っています。

文章の随所で、実際に生徒が短期間で中編や長編を書けるようになった事例が紹介されています。それが理論の正しさを裏付ける証拠となり、読者にとって強い信頼感を与えます。「本当に結果が出る方法なのだ」と納得できる瞬間が何度もありました。

この説得力によって、単なる読み物として終わらず、自分自身も一歩踏み出してみようという気持ちが芽生えました。知識と技法に基づいた体系的な学びが、確実に成果へとつながることを予感させる内容でした。

10位 映画編集の教科書 プロが教えるポストプロダクション 構成・演出・効果・音

映画を観ているとき、「なぜこの場面に引き込まれるのか」「どうしてこの瞬間に涙が出るのか」と感じたことはありませんか。その多くは役者の演技や映像美だけでなく、編集によって生まれています。シーンの並べ方ひとつ、カットの長さひとつで、観客の感情は大きく揺さぶられるのです 。まさに編集は映画の“魔法”と呼ぶにふさわしい存在であり、それを体系的に学べるのが『映画編集の教科書 プロが教えるポストプロダクション 構成・演出・効果・音 』です。

本書は、映画編集の基本的な知識から、現場で使える応用技術まで幅広く解説した実践的なガイドブックです 。コンピュータや入力デバイス、編集ソフトの選び方といった基盤づくりから始まり、物語を成立させるカットの組み合わせ方、観客の心理に影響を与える音や色彩の調整、さらには納品や予告編制作に至るまで、一連の流れが段階的に整理されています。読者は章を追いながら、映画編集の全貌を「起承転結」に沿って学ぶことができます。

続きを読む + クリックして下さい

特筆すべきは、単なるマニュアル本ではなく「観客にどのように物語を伝えるか」という本質的な視点が織り込まれている点 です。例えば、クレショフ効果やテンポ操作といった理論は、難しい専門用語としてではなく、具体的な映像例や実際の現場での応用とともに説明されています。初心者が直感的に理解できる工夫がされている一方で、経験豊富な制作者にとっても「なぜこの手法が効果的なのか」を再確認できる内容になっています。

さらに、映像の色彩や文字表現といった“視覚的な仕上げ”にも大きなページが割かれています 。色温度の調整やグレーディングによって作品の世界観を統一する方法、字幕やテロップを映像の一部として活用する考え方は、映像を「情報」から「表現」へと昇華させる重要な要素です。これらを適切に扱うことで、観客が受け取る印象は劇的に変化します。

また、音の扱いに関する解説も充実しています 。セリフ、効果音、BGMをどう配置するかで、観客の感情の波をコントロールできるのです。ノイズの除去やラウドネスの調整など、プロの現場で必須とされる知識も詳しく説明されており、映像と音の両面から作品を仕上げる総合的な力を養えます。そして、最終段階としてレンダリングや納品形式の確認、予告編制作までを含めて解説することで、映画を完成させ観客に届けるまでの流れを網羅的に学べます。

ガイドさん

『映画編集の教科書』は、映像制作をこれから学ぶ人にとっては確かな入門書であり、現役の編集者やクリエイターにとっては基本を見直す貴重なリファレンスです。

道具の使い方や理論の理解を超え、観客の心に残る映像表現を生み出すための“実践知”が凝縮されています。

映像に携わるすべての人にとって、この一冊は編集という魔法の力を手にするための頼れるガイドとなるでしょう。

本の感想・レビュー

最初に本を手に取ったとき、ページを開くたびに感じたのは「編集の世界を体系的に学べる」という安心感でした。知識がバラバラに並んでいるのではなく、基礎から応用へと一歩ずつ進めるように構成されていて、自然と理解が深まっていくのです。初心者であっても、迷うことなく学習の道筋をたどれるように配慮されているのが伝わってきました。

また、扱われているテーマが非常に幅広く、道具や環境の整え方から始まり、編集の演出効果、さらに色彩や音響までをカバーしています。映画を一本仕上げるために必要な知識が全て網羅されているようで、まさに総合的なガイドブックと呼ぶにふさわしい内容でした。これ一冊を読み終えたあとには、映画編集全体の流れが頭の中で一本の線となってつながっていきます。

他5件の感想を読む + クリック

この本を読み進める中で、すぐにでも実際の作業に活かせそうな知識が豊富に散りばめられていることに驚かされました。単なる知識の紹介ではなく、具体的な状況でどう役立つのかを示してくれるので、読んでいる最中から「これは明日の作業で試してみよう」という気持ちが湧き上がってきます。

とくに印象的だったのは、編集が観客に与える心理的効果に関する解説です。カットの切り替えやテンポの調整が、物語の受け取られ方にどれだけ大きな影響を及ぼすのかを理解すると、これまで以上に編集作業の重要性を実感しました。ただ映像をつなぐだけではなく、意識的に観客の心を導いていく役割があることに深く納得しました。

また、解説の一つひとつに著者の経験がにじみ出ており、現場で培われた知見だからこその説得力があります。机上の理論ではなく実際に通用する技術が書かれているので、初心者はもちろん、経験を積んできた人にとっても学び直しの良いきっかけになると思います。

この本を読んでまず感心したのは、その構成のわかりやすさです。最初に基礎となる道具や環境づくりを解説し、次に編集のテクニック、さらに色彩や文字による演出、最後に音響や納品という流れで、映画制作の工程そのものに沿った章立てになっています。そのため、自分が今どの段階を学んでいるのかが常に明確で、混乱することがありませんでした。

各章は独立して読んでも理解できるように工夫されていますが、順に読んでいくと自然に積み重ねができる仕組みになっています。まるで映画制作の実習に参加しているかのような感覚で、少しずつスキルを磨いていけるのが心地よかったです。特に初心者にとっては、道筋が整理されていることで安心して学べるのではないでしょうか。

加えて、各章には体験談やコラムが差し込まれていて、読み物としての面白さもあります。知識だけでなくストーリー性を持っているため、学習の途中で飽きることなく最後まで読み進めることができました。この「構成の心地よさ」が、長く読み継がれる理由のひとつだと感じます。

本書の中で特に印象深かったのは、色彩と音響が持つ力についての解説です。映像における「色」は単なる装飾ではなく、作品全体の世界観を決定づけ、観客の感情に強く作用する要素だと改めて認識しました。画面のトーンや色調整の方法を学ぶことで、映像表現の幅が一気に広がるように感じました。

同じように「音」についても詳細に解説されており、環境音や効果音が物語に奥行きを与える仕組みがとてもわかりやすく説明されています。たとえば音量のバランスを変えるだけで、観客が受け取る緊張感や臨場感が大きく変わることを知り、音の扱い方がいかに重要かを実感しました。

色と音は目に見えるカット編集以上に観客の心に直接働きかける要素であり、その効果を知識として理解できることが大きな収穫でした。これから映画を観るときも、自分の耳や目がどのように操作されているかを意識することで、全く新しい楽しみ方ができそうです。

この本を読んで一番印象に残ったのは、観客を引き込むための演出に対する徹底した考え方です。編集が単なる作業ではなく、観客の感情や意識に働きかける「演出行為」であることを強調している点に深く共感しました。映像を切り貼りするだけではなく、そこに物語を宿らせるという視点はとても刺激的でした。

具体的には、時間の操作やテンポの変化、あるいは映像のつなぎ方によって観客が自然と物語に引き込まれていく仕組みが丁寧に説明されています。読みながら「自分が映画を観て感動した場面は、こうした編集の力で作られていたのか」と気づかされる瞬間が多くありました。

この本を通じて、編集が映画における「第二の演出」と呼ばれる理由がよく理解できました。観客を没入させる力を持つ編集の役割を知ることは、作品作りの視野を大きく広げることにつながったと感じています。

読み進めるうちに、体験談やコラムの存在が非常に印象的でした。著者自身や関係者が語る現場のエピソードは、単なる知識の補足にとどまらず、編集に対する思想や姿勢までも伝えてくれます。それらを読むことで、単なる技術習得ではなく「編集者としての心構え」を学んでいるような感覚になりました。

こうしたコラムは、知識やテクニックの合間に挟まれているため、学習の流れを途切れさせることなく自然に読めます。それでいて、読み終えた後には心に残る余韻があり、単なる技術書では感じられない深みを加えてくれます。

この本を閉じたとき、「編集とは結局、作品や観客にどう向き合うかという姿勢そのものだ」と気づかされました。コラムによって編集者の哲学に触れられたことは、他のどんな解説にも勝る学びになったと感じています。