「あなたのテロップ、それで大丈夫?」——そんな挑発的な一言から始まる本書は、映像制作に欠かせない“文字”の扱いに真正面から向き合った一冊です。

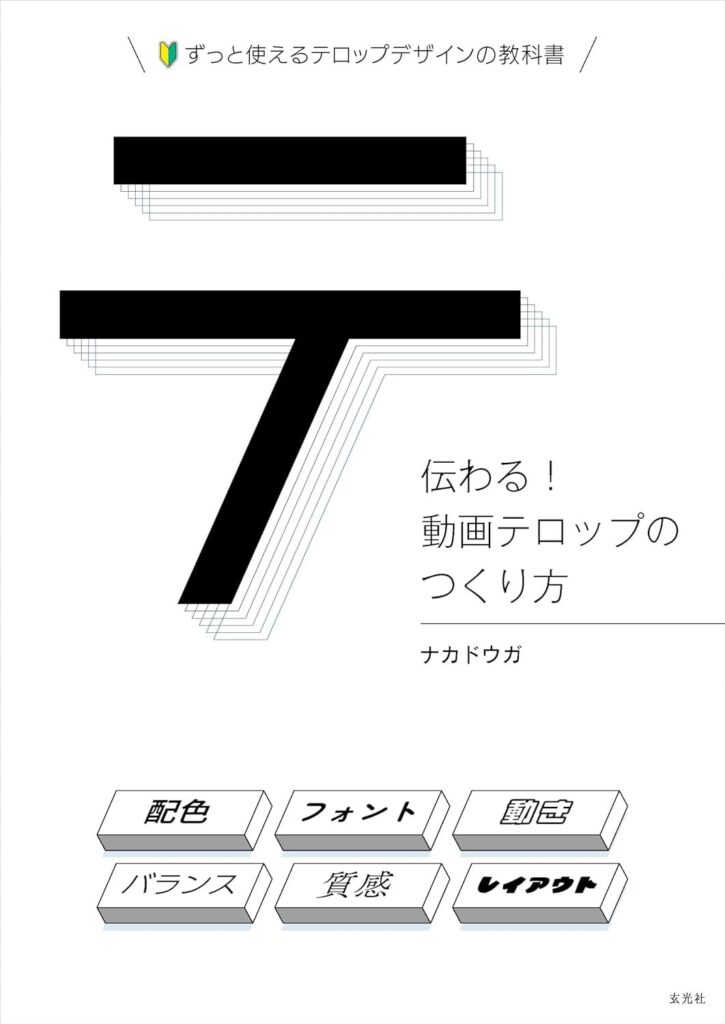

『伝わる!動画テロップのつくり方』は、番組制作会社で約20年のキャリアを持ち、現在は映像制作の講師としても活躍するクリエイター・ナカドウガ氏による初の著書。

これまで語られることの少なかったテロップの役割やデザインの原則を、基礎から実践まで体系的に解説しています。

色やフォントの選び方、レイアウトや装飾の工夫、さらにはモーションや作例集まで収録されており、「辞書のように手元に置いて何度も開きたい」構成が特徴です。

加えて、商用利用可能なサンプルデータ108点も付属し、学んだ知識をすぐに実践へとつなげられるのも大きな魅力です。

映像初心者からプロの現場で活躍する制作者まで、誰にとっても“ずっと使えるテロップの教科書”となる本書。

動画時代において必須スキルとなった「伝わる文字表現」を手に入れるための最良のガイドブックです。

合わせて読みたい記事

-

-

動画コンテンツ制作者(YouTuberなど)におすすめの本 7選!人気ランキング

YouTubeやTikTokなどで動画を作っていると、「もっと視聴者に楽しんでもらいたい」「再生数や登録者を増やしたい」と感じることはありませんか? 動画制作はアイデアから撮影・編集、発信に至るまで幅 ...

続きを見る

書籍『伝わる!動画テロップのつくり方』の書評

本書を理解するうえで重要なのは、まず著者の経歴や活動領域を知ることです。そのうえで、本書全体の要点、執筆の目的、さらに支持される理由を整理することで、内容の魅力がより具体的に浮かび上がります。

以下の流れで解説を進めます。

- 著者:ナカドウガのプロフィール

- 本書の要約

- 本書の目的

- 人気の理由と魅力

それぞれ詳しく見ていきましょう。

著者:ナカドウガのプロフィール

ナカドウガ(本名:長野達行)氏は、大阪に拠点を置く番組制作会社で約20年間にわたり映像編集の現場に携わってきたベテランです。担当した番組の中には、ATP上方番組大賞やギャラクシー賞といった権威ある賞の選抜作も含まれており、映像業界内でも確かな実績を積んでいます。

また、編集者としてのキャリアだけでなく、現在はモーションデザイナーとして活動しながら、専門学校や企業研修で講師を務めるなど、教育の場にも力を入れています。実際の制作現場で培ったノウハウと、教育現場で求められる「体系立てたわかりやすい説明力」を兼ね備えているのが大きな特徴です。

SNSやオンライン発信を通じて映像編集に関する情報を提供しており、実務経験と教育活動を橋渡しする存在として注目されています。いわば「現場と学びをつなぐ翻訳者」のような立ち位置にあるクリエイターです。

本書の要約

『伝わる!動画テロップのつくり方』は、映像制作における「文字情報の扱い」に徹底的にフォーカスした日本初の専門書です。一般的な映像関連書籍は撮影や編集ソフトの操作方法に比重が置かれがちですが、この本はテロップという一見補助的な要素を、映像の「顔」として捉え直しています。そのため、動画を作る人なら誰でも避けて通れない「情報をどう伝えるか」という本質的な課題にアプローチできる構成になっています。

構成は9つのステップで段階的に学べるよう工夫されており、基礎から応用、そして実際に役立つ作例まで幅広くカバーしています。冒頭では「そもそもテロップとは何か」という根本的な問いから始まり、色やレイアウト、フォント選びといったデザインの基本を扱います。その後、基準づくりやアイデア発想法、ブラッシュアップの方法に進み、最後にはモーション表現や豊富な作例集へと発展していきます。

さらに大きな特徴として、読者がすぐに実践できるよう商用利用可能なサンプルデータ108点が付属しています。Photoshop、Illustratorに加えてBlender用の3Dデータまで収録されており、紙面で学んだことをすぐに自分の映像に落とし込むことが可能です。これは単なる読み物ではなく、「学びと実務を直結させる」設計思想の現れと言えるでしょう。

本書の目的

この書籍の狙いは、短期的な流行やツール依存のテクニックではなく、長く通用する普遍的な原則を体系化して提示することです。映像の世界では新しいエフェクトや派手なフォントが次々と登場しますが、それらに振り回されているだけでは映像全体の質を安定させることはできません。著者は「テロップとは映像を補うものではなく、視聴者に最も近いメッセージ手段だ」という立場から、この教科書を執筆しています。

本書の大きな特徴は、「なぜそのデザインが伝わるのか」という理屈を明確に解説している点です。例えば「文字数を抑える理由」や「フォント選びの基準」などは、ただのデザインセンスではなく、人間の視認性や認知心理学に基づいた合理的なルールとして説明されています。これにより、読者は感覚的にではなく論理的に表現の根拠を理解できるのです。

また、著者は現場経験を踏まえて「基準を作ることの大切さ」を強調しています。映像制作は個人作業だけでなくチームで進めることも多いため、フォントや文字サイズ、文体の基準がバラバラだと作品全体の統一感が崩れます。本書ではそうした「チーム制作に耐えられるルールづくり」にも焦点を当て、個人にも組織にも役立つ指南書としての役割を果たしています。

人気の理由と魅力

この本が多くの人に受け入れられているのは、専門性と実用性を兼ね備えているからです。まず、テロップだけをテーマにした専門書はほとんど存在せず、業界初とも言える切り口であること自体が注目を集めました。映像編集に携わる人が長年求めていた「ピンポイントで学べる教材」として高い評価を得ています。

さらに、商用利用可能な108点のサンプルデータがダウンロードできる特典が魅力を増しています。これは単に“おまけ”ではなく、実際に使えるテンプレート集です。読者は書籍を参考にしながらサンプルを編集ソフトに取り込み、その場で試行錯誤できます。机上の知識ではなく、実際に「作ってみて理解する」学び方を可能にしているのです。

また、プロならではの現場感覚が随所に盛り込まれている点も支持されています。例えば「違和感を見つける」という考え方は、初心者が一人で学んでいてはなかなか気づけない部分ですが、著者が積み上げた経験を通して具体的に指摘してくれます。このように、知識と実践、そして感覚の部分まで橋渡ししてくれるのが本書の大きな価値です。

本の内容(目次)

本書は9つのSTEPで構成されており、基礎から応用、さらに実例集までを段階的に学べるようになっています。

各STEPはそれぞれ役割が明確で、順を追って理解すれば初心者でも自然にスキルを積み重ねられるように設計されています。

- STEP1 テロップの基本を知ろう

- STEP2 テロップのためのデザイン知識

- STEP3 テロップの基準を決めよう

- STEP4 アイデアの思いつき方を知ろう

- STEP5 テロップをブラッシュアップしよう

- STEP6 文字以外のテロップ表現を知ろう

- STEP7 テロップを動かそう

- STEP8 運用テクニックを磨こう

- STEP9 テロップデザインに触れよう(作例集)

ここからは、各STEPの内容を具体的に紹介していきます。

STEP1 テロップの基本を知ろう

最初のステップでは「テロップとは何か」という基礎から学びます。普段、何気なく目にしている映像の文字は、実は大きな役割を持っています。例えばニュース番組の速報文字は緊張感を伝え、バラエティの大きなカラフルな文字は笑いを強調する効果を持っています。この章では、文字が「情報の補助」だけでなく「映像の印象を左右する要素」だということを理解するのが目的です。

テロップに求められるものは大きく三つあります。第一に、視聴者がすぐに読めること。第二に、内容が一瞬で理解できること。第三に、映像全体の雰囲気に合っていることです。単に目立てば良いわけではなく、動画の流れを邪魔しない形で自然に馴染ませる必要があります。こうした基本を押さえることで、後に学ぶデザインや動きの知識も活きてきます。

つまりSTEP1は、テロップを「ただの文字」ではなく「映像の一部として設計すべき存在」と認識するための基礎固めです。ここを理解していないと、後のデザイン知識を使っても「なぜそうするのか」が分からず、効果的な表現ができません。

メディア心理学には「ダブルチャネル効果」という考え方があります。

音声と文字の両方から情報を受け取ると理解が深まるという原理で、テロップはその代表例です。

STEP2 テロップのためのデザイン知識

このSTEPでは、テロップを「どう見せるか」に直結するデザインの基本を学びます。映像編集に慣れていない人にとって、文字の装飾や色づかいは感覚に頼ってしまいがちですが、実際には視認性や心理的効果に基づいた理論があります。ここでは、色彩、フォント、大きさ、レイアウトといった要素を体系的に整理して解説しています。

たとえば色彩の選び方は、視聴者の感情や集中をコントロールする上で非常に重要です。赤は緊張感や注意を引き、青は冷静さや信頼感を演出します。同じ内容のテロップでも、配色によって伝わり方が大きく変わるため、単なる装飾ではなく「意味を持つデザイン」として捉える必要があります。またフォントや文字の大きさも印象を左右し、明朝体は格式や信頼感を、ゴシック体は力強さを表現するといった特性があります。

さらに、レイアウトや整列のルールについても紹介されています。中央揃え、左揃え、右揃えといった配置の違いは、視聴者の目線誘導に直接関わります。加えて、装飾やエッジの有無、ベースやテクスチャの使い方など、細かい工夫が読みやすさを大きく変化させるのです。このSTEPを学ぶことで、単に「見た目が派手」ではなく「視聴者に伝わる」デザインを実践できるようになります。

デザインはセンスの問題ではなく“科学的な原則”。

理屈を理解して初めて安定したクオリティを保てます。

STEP3 テロップの基準を決めよう

ここでは、制作を効率的かつ安定して行うための「基準づくり」に焦点が当てられています。動画制作では、フォントや文字サイズ、行数が毎回変わると統一感が損なわれ、視聴者に不快感を与えることさえあります。そのため、大きさや文字数、カーニング、文体、表記方法をあらかじめ定めておくことが重要です。

具体的には「1行あたりの適切な文字数」や「画面に占める文字サイズの目安」など、数値で判断できる指針が示されています。また、カーニングについても「詰めすぎると読みにくく、空けすぎるとバラついて見える」といったバランスの取り方が解説されます。さらに文体の統一や、全角・半角の使い分けなど、細部のルール化が視認性を大きく改善します。

特に特徴的なのが「フォントマップ」の考え方です。使用するフォントをジャンルごとに整理し、どの場面で使うかを明文化しておくことで、チーム制作の際にも品質のブレを防ぐことができます。この基準化は、プロジェクト全体をスムーズに進める鍵になるのです。

テロップ制作の品質は“ルール化”で安定します。

プロの現場では必ず基準を共有しているのです。

STEP4 アイデアの思いつき方を知ろう

このステップは、デザインや配置を考えるうえでの「発想法」に焦点を当てています。毎回同じようなテロップでは視聴者に飽きられてしまうため、変化をつけるためのアイデアが必要です。

著者が提案する方法の一つに「テロップ連想ゲーム」があります。これはキーワードやテーマから連想されるイメージを膨らませて文字の形や色に落とし込む方法です。例えば「夏」という言葉から青や水しぶきをイメージし、それを文字デザインに反映させるといった工夫が可能です。

さらに「自分なりのテイストマップ」を作る手法も紹介されています。これは好みのデザインや参考にしたい作例をストックしておき、必要なときに取り出して発想を広げるためのツールです。日常的にインプットを意識することで、いざ制作するときに引き出しが豊富になり、独自性のあるテロップを作れるようになります。

デザイン理論において「アナロジー思考」という手法があります。

既存のものから発想を借りて新しい形にする方法で、テロップ連想ゲームはまさにこの実践例です。

STEP5 テロップをブラッシュアップしよう

このSTEPでは、完成したテロップをさらに良くするための修正方法が解説されています。多くの場合、最初に作ったデザインはどこかに違和感が残るものです。ここでは「違和感を見つける視点」と「改善のための具体的な手法」が紹介されます。

例えば「文字が背景に埋もれて見にくい」「配置のバランスが悪い」「強調したい部分が目立っていない」といった課題が典型的です。これらを解消するために、エッジを加えてコントラストを上げる、文字サイズを一部調整する、余白を見直すといった具体的な改善策が示されています。

また、ブラッシュアップの過程では「なぜ違和感が生じるのか」を理論的に分析する視点も重要です。人間の視線の動きや認知の仕組みを理解したうえで修正することで、より自然で伝わりやすいテロップを作ることができます。単なる微調整ではなく、論理的に根拠を持った改善が可能になるのです。

STEP6 文字以外のテロップ表現を知ろう

ここでは、テロップを「文字」だけに頼らず、図形や装飾を組み合わせて表現の幅を広げる方法が紹介されています。たとえば吹き出しや矢印、アイコンなどを加えることで、視聴者の目線を誘導し、情報をより直感的に伝えることができます。

また、グラフィカルな処理によってテロップは単なる文字情報から「映像の一部」として機能するようになります。四角形や円形のベースを敷くだけでも印象は大きく変わり、背景と文字を切り離すことで読みやすさを保つことができます。さらに、線や模様といった装飾を添えることで映像全体に遊び心やリズムを与えることができます。

このステップでは、文字そのものを主役にするのではなく「文字をどう演出するか」に重点が置かれています。こうした工夫によって、テロップはより多彩で魅力的な映像表現へと進化するのです。

映像デザインの分野では「ビジュアルヒエラルキー(視覚的階層)」という考え方があります。

これは情報を優先度に応じて配置や装飾で差をつけ、視聴者の視線を自然に誘導する手法です。

STEP7 テロップを動かそう

このステップでは、テロップに「動き」を与える方法を学びます。静止した文字だけでも情報は伝わりますが、アニメーションを加えると視聴者の注意を引き、印象に残りやすくなります。動きはシンプルに登場と退場を制御するだけでも効果的です。

著者はまず「タイムラインの基本ルール」から解説しています。文字が画面に出ている時間が短すぎれば読めず、長すぎれば冗長になります。その適切なバランスを意識することが大切です。また、動きの種類によって与える印象は変わります。スライドインは力強さを、フェードインは柔らかさを、バウンス(跳ねる動き)はコミカルさを演出できます。

動きをつけるときに大切なのは「映像全体との調和」です。文字だけが派手に動いても浮いてしまいます。シーンのテンポや音楽と同期させることで、自然な一体感が生まれます。

モーショングラフィックスの理論に「イージング(easing)」があります。

これは動き始めや止まる瞬間を滑らかに調整する技術で、人間の目に自然で心地よい動きを作り出すために欠かせません。

STEP8 運用テクニックを磨こう

ここでは、制作現場で役立つ実践的な工夫がまとめられています。特に重要なのは「時短」と「効率化」です。映像制作は納期が厳しいことが多いため、効率よくテロップを扱えるスキルは非常に重宝されます。

具体的には、テンプレートの活用や作業の自動化ツールを使う方法、よく使うエフェクトやフォントをプリセットとして管理する工夫などが紹介されています。また、著者が長年の経験で培った「これを知っておくと現場で困らない」という実践的なリストも掲載されており、初心者だけでなくプロにとっても参考になります。

さらに、映像制作で役立つリソース集も含まれているため、学んだ知識をすぐに応用できる環境が整います。このステップをマスターすれば、作業効率が上がるだけでなく、表現の幅も広がり、制作に余裕を持てるようになります。

映像制作の現場では「ワークフロー設計」が重要視されます。これは制作の流れを定義し、どこで何をするかを明確にして無駄を省く仕組みです。

テロップ制作における効率化も、まさにワークフロー最適化の一部です。

STEP9 テロップデザインに触れよう(作例集)

最後のステップは「作例集」です。ここでは、これまで学んだ知識をどう応用できるかを具体的なデザイン例で確認できます。定番のツートーンやドロップシャドウから、グラデーション、メタリック、さらにはAdobe Fireflyを使ったAI生成的なアプローチまで幅広く紹介されています。

作例を見ながら実際に真似することで、知識が感覚として身につきます。「なぜこの場面でこのデザインが使われているのか」を考えながら取り組むと、デザインの選び方や効果の違いが理解できるようになります。豊富なバリエーションは、初心者にとって発想の引き出しを広げるきっかけになります。

また、作例はそのまま実務に使えるものも多く、学びながら実際に成果物を作れる点が大きな魅力です。このステップを通じて「学んだ知識をどう生かすか」が明確になり、自分自身のスタイルを築く助けとなります。

デザイン教育の世界では「リバースエンジニアリング」という学習法があります。

完成品を分解・模倣して構造を理解する方法で、作例集を活用した学びはこの典型です。

対象読者

本書は、幅広い立場の映像制作者に役立つ一冊です。単に操作方法を学ぶだけではなく、なぜそのデザインが効果的なのかを理解できるように構成されているため、初心者からプロフェッショナルまで、それぞれの段階で学びを得られる内容になっています。

具体的には、次のような人におすすめできます。

- 動画編集初心者(テロップの基本が知りたい人)

- 映像エディターやモーショングラフィックス制作者

- YouTube・SNS等で動画を制作しているクリエイター

- 映像制作の講師や教育担当者(テロップ指南用教材として)

- チーム制作で統一ルールやフォーマットを構築したい現場リーダー

以下で、それぞれの対象読者について詳しく解説していきます。

動画編集初心者(テロップの基本が知りたい人)

動画編集を始めたばかりの人にとって、テロップは「とりあえず文字を入れる」程度の認識で済ませてしまいがちです。しかし本書は、そもそもテロップが持つ役割や、読みやすさ・伝わりやすさを実現するための基礎原則を最初から丁寧に解説しています。そのため、まだ知識が浅い段階でも体系的に学べ、正しい理解を持って第一歩を踏み出せます。

また、初心者が陥りやすい「文字が小さすぎて読めない」「色が背景と同化する」といった失敗例を、実際の改善例とともに紹介しているのも特徴です。理屈だけでなく、視覚的に違いを理解できるため、学んだことをすぐに活かせる点で初心者に最適な教材となっています。

初心者にとって最も重要なのは「再現性のある基本ルール」を学ぶことです。

特に文字サイズや色のコントラストは、どんな映像でも必ず役立つ普遍的な知識です。

映像エディターやモーショングラフィックス制作者

すでに映像制作のスキルを持っている制作者にとっても、本書は「なぜその表現が効果的なのか」を理論的に整理できる点で価値があります。現場では経験則やセンスに頼る部分が大きいですが、この本は色やフォント、動きの意味を体系的に示すことで、自分の表現を根拠づけて説明できるようになります。

さらに、作例集やモーション表現の解説は、実務にすぐ活かせる参考資料になります。映像表現の幅を広げたい、あるいは自分の制作の質を安定させたいと考える制作者にとって、本書は「感覚を言語化し、再現性を持たせる」ための強力なガイドとなるのです。

プロに必要なのは“センスの裏付け”。

本書は経験を理論で補強する武器になります。

YouTube・SNS等で動画を制作しているクリエイター

YouTubeやTikTokといったSNS動画では、視聴者の注意を一瞬で引きつけ、短時間で内容を理解させることが求められます。本書は「短く・見やすく・印象的に」という原則をもとにしたテロップデザインを詳しく解説しているため、視聴者維持率を高めたいクリエイターにとって非常に有効です。

また、テロップ連想ゲームやテイストマップといったアイデア発想法は、日々コンテンツを量産するクリエイターがネタ切れを防ぐ助けになります。マンネリ化しやすいSNSコンテンツに新しい表現を加える手がかりとなり、再生回数やファンの定着にも直結するでしょう。

SNSでは“伝わるスピード”が勝負。

本書のノウハウは視聴者の心を一瞬でつかむ武器になります。

映像制作の講師や教育担当者(テロップ指南用教材として)

教育現場で映像制作を教える立場の人にとって、この本は教材として極めて有用です。基礎から応用まで体系的にまとまっているため、授業や研修のカリキュラムにそのまま取り入れやすい構成になっています。

さらに、豊富なビフォー・アフター事例や作例集が収録されているため、学習者に「なぜ悪いのか」「どう改善できるのか」を直感的に理解させることができます。単なる知識のインプットではなく、実際に応用できるスキル習得につながる点が、教育者にとっての大きな魅力です。

指導者に求められるのは“伝わる教材”。

本書は教える人の説明力を強化してくれます。

チーム制作で統一ルールやフォーマットを構築したい現場リーダー

複数人で映像制作を行う場合、フォントやサイズ、文体がメンバーごとに異なると全体のクオリティが下がります。本書には、大きさやカーニング、フォント選定といった基準を数値やルールで定める方法が紹介されており、現場リーダーがチームに共有するための指針として非常に役立ちます。

特にフォントマップの作成方法や運用テクニックは、統一感のある作品を効率的に仕上げるための実践的なヒントです。リーダーが本書を活用することで、現場全体の制作スピードと品質を同時に底上げすることが可能になります。

チーム制作で大事なのは“誰が作っても同じ質”。

本書はそのための共通言語を与えてくれます。

本の感想・レビュー

見た目が豊富で一目瞭然!

この本を読み進める中でまず驚いたのは、図や作例が非常に多く掲載されている点でした。テロップの位置やサイズ、色使いといった説明が、実際のイメージと並んで紹介されているので、理屈を読む前から感覚的に理解できる瞬間がありました。視覚的な情報量が多いため、ページをめくるたびに「なるほど、こうなるのか」と自然に納得できたのです。

また、複雑に感じられる要素も整理されて提示されているので、迷うことなく理解を進められました。とくにデザインやレイアウトの基礎部分は、文字だけで説明されると難解になりがちですが、本書は写真や図解を活用して、誰にでもわかりやすい形にしてくれています。これにより、自分の中で漠然としていたイメージが具体的な知識に変わりました。

ページ全体の構成も読みやすさを意識してデザインされていて、専門書にありがちな堅苦しさを感じませんでした。文字とビジュアルのバランスが良く、視覚的な説得力が強いため、学びながら楽しめるという新鮮な読書体験ができたと思います。

実践への落とし込みが早い

本書を通して最も印象に残ったのは、作例の多さです。解説された内容が、ただの理論で終わるのではなく、すぐに具体的なビジュアルで確認できるため、学びと実践の距離が非常に近いと感じました。説明と作例がセットになっていることで、頭に入った知識をそのまま自分の作業に反映させやすくなっています。

また、作例のバリエーションが幅広いため、読み進めるたびに新しい発見がありました。一つのやり方に偏らず、多彩なスタイルが紹介されているので、どんな映像にどのようなテロップを合わせればよいかのイメージが膨らみやすかったです。

実際に手を動かしたとき、すぐに「あの例を試してみよう」と活用できるのがありがたく、理論と実践を行き来するうちに理解がどんどん深まりました。学んだことが即行動につながる実用性の高さは、この本の大きな魅力だと感じます。

素材108点付きで「すぐに試せる実用性」

特典として収録されている素材の存在は、読者にとって非常に心強いものでした。本を読んで終わるのではなく、すぐに実際の編集作業で試せる環境が整っていることは、学びの定着に直結します。教材として読むだけでなく、手を動かして試すという体験を後押ししてくれる仕組みが用意されているのは大きな魅力です。

素材を活用することで、本の中で説明されている技法や表現をそのまま体験できます。読みながら「どうすれば実現できるのだろう」と疑問に思った部分も、素材を用いれば即座に実感として理解できるので、習得が早まりました。理論と実践をつなぐ架け橋として、この特典の存在はとても大きいと思います。

加えて、素材のクオリティも高いため、単なる練習用にとどまらず、自分の作品の一部としても十分に活用できると感じました。学びと実用を両立させる工夫がされている点に、著者の現場経験が反映されているのだと思います。

STEP構成で「段階的にスキルアップ」できる設計

STEPごとに分かれた構成のおかげで、学習の流れが非常に明快でした。最初は基礎的な理解から始まり、徐々に応用的な内容へと進んでいくので、迷子にならずに読み進められます。各段階が小さな目標として設定されているようで、学んだ成果を一つずつ積み重ねていく実感を得られました。

また、STEPが進むごとに「前に学んだことがここで活かされる」という感覚があり、知識同士が有機的につながっていきました。点ではなく線として学べるので、理解の深さが増していくのを強く感じました。基礎と応用を行き来しながら進める設計が、成長の実感を与えてくれるのです。

読み終えたときには、自分の中でテロップに関するスキルが確実に積み上がったと感じられました。無理のない段階的な学びを提供してくれるこの構成は、多くの読者にとって安心感と達成感をもたらすはずです。

アイデア発想法

この本を読んで印象に残ったのは、発想法として紹介されている「テロップ連想ゲーム」でした。ルールはシンプルなのですが、普段は考えない方向からアイデアを広げるきっかけを与えてくれます。机上の知識ではなく、遊び心を持ちながら取り組める点がユニークで、新しいデザインの突破口になると感じました。

実際に試してみると、思わぬ連想からテロップ表現の方向性が浮かんできて、頭の中の凝り固まった枠がほぐれる感覚がありました。これまで「どうやって違うアイデアを出せばいいのか」と悩んでいた部分に、一つの解決策を見つけた気分です。

この方法は一人で考えるときにも役立ちますし、チームでブレインストーミングを行うときにも活用できそうです。単なる技術書にとどまらず、発想力を刺激してくれる点に本書の魅力を改めて感じました。

“違和感潰し”の修正アイデア集が便利すぎる

制作中に「なんかしっくりこない」と感じる瞬間は誰にでもあります。私もその度に手探りで直してきましたが、この本に載っている修正アイデア集は、その迷いを大幅に減らしてくれました。具体的な改善例が挙げられているので、実際の作業で参考にするのに非常に実用的です。

読んでいてありがたかったのは、単に「こうすればいい」と答えを提示するのではなく、「なぜそうすると改善されるのか」という理由まで解説されている点です。これによって応急処置ではなく、今後も使える知識として定着させることができました。

作業のたびに立ち止まって悩んでいた時間が減り、効率が格段に上がりました。本の存在がまるで現場の相談役のようで、安心感を与えてくれるのが嬉しいです。

モーションや運用テクなど「実務的ヒント満載」

特に実務に直結する部分として印象に残ったのが、モーションの付け方や運用の工夫に関する解説でした。テロップを動かす際の基本的なルールや、編集作業を効率化するための考え方が、非常にわかりやすくまとめられています。

読み進めながら「これは現場で使える」と思えるヒントが多く、作業時間を短縮しつつクオリティを保つ工夫が自然と身につきました。特に、時間の制約が厳しいプロジェクトに携わっている人には大きな助けになると思います。

理論とともに現場経験に裏打ちされた具体的なアドバイスが詰まっていて、ただ知識を学ぶのではなく「今すぐ使える武器」を手に入れたような感覚になりました。

文字以外の表現例が多彩

文字だけがテロップだと思い込んでいた自分にとって、本書で紹介されている文字以外の表現は驚きの連続でした。図形や装飾、テクスチャなどを使うと、これほどまでに雰囲気が変わるのかと気づかされました。

具体例を見ていくうちに、「こんな方法もあるのか」という発見が次々にあって、表現の幅が一気に広がる感覚を味わえました。特に、映像の雰囲気に合わせて要素を取り入れる工夫は、自分の制作にもすぐに役立つと感じました。

この多彩なアプローチは、単調になりがちなテロップの印象を大きく変えてくれるものです。作品に独自性を加えるヒントとして、何度も見返したくなる部分でした。

まとめ

本書を読み進めることで、読者はテロップの基礎から応用までを網羅的に理解し、実践に直結する力を身につけられます。

最後に、本書を読み終えたときに得られる効果や次の行動について、3つの観点から整理しておきましょう。

- この本を読んで得られるメリット

- 読後の次のステップ

- 総括

これらの視点を踏まえることで、単なる知識の習得にとどまらず、自分の映像制作を次のレベルへと導くことができるでしょう。

この本を読んで得られるメリット

ここでは、本書から得られる主な利点を順に紹介していきます。

正しい基礎知識が身につく

テロップ制作の初心者にとって最大の障壁は「なぜその表現が適切なのか」という根拠がわからないまま作業を進めてしまうことです。本書は、色や文字の扱い方、レイアウトの基本ルールなどを体系的に解説しており、感覚に頼らない制作を可能にします。基礎を理解することで、映像の一部として自然に溶け込むテロップを作れるようになり、自己流では得られない安定感を手に入れられるのです。

自己流を見直す機会になる

映像の現場経験が長い人でも、意外と「なんとなくの感覚」で作業しているケースは少なくありません。本書はそうした経験者にとっても、理論的に裏付けられた知識を整理し直す良い機会となります。長年培ったスキルと照らし合わせることで、自分のスタイルを客観的に評価でき、さらなる成長のきっかけにつながります。

実践に直結するスキルが得られる

知識として理解するだけでなく、実際の制作にすぐ活かせるのが本書の大きな魅力です。作例や修正アイデア集、さらに付録の素材は、読んだその場で自分のプロジェクトに試すことができます。これは「学ぶ」と「使う」を同時に体験できる設計であり、学習効率を格段に高めてくれる仕組みです。

困ったときに頼れる一冊になる

映像制作をしていると、必ず「なぜかしっくりこない」「もっと良い方法はないか」と悩む瞬間があります。本書にはそうしたときに参考になる具体的な改善策やアイデアが詰まっているため、辞書のように開けば解決のヒントを得られます。単なる読み物ではなく、制作の現場に寄り添い続けてくれる「伴走者」のような存在になるのです。

映像編集において、知識を「一度読んで終わり」にせず「必要なときに参照できる形」にしておくことは非常に重要です。

本書のような体系的かつ実践的なリファレンスは、クリエイターにとって“作業のセーフティーネット”の役割を果たします。

読後の次のステップ

本書を読み終えた瞬間から、学んだ知識を現場に活かすプロセスが始まります。理解した理論をただ頭に残すだけではなく、手を動かして試し、改善しながら自分のスキルとして定着させることが大切です。

ここでは、読後に実践すべき主なステップを紹介します。

step

1作例を模倣して基礎を体得する

最初の一歩は、本書に掲載されている作例をそのまま再現してみることです。色や大きさ、配置、装飾などを細かく真似ることで、理論を「知識」から「感覚」へと変換できます。模倣は単なるコピーではなく、プロの設計意図を自分の手で体感するための練習であり、確かな基礎力を養う近道になります。

step

2アレンジを加えてオリジナルを磨く

模倣を繰り返すうちに、自分なりのアレンジを加える余裕が生まれます。フォントを変えてみたり、レイアウトを少し調整したりすることで、オリジナリティを育てることができます。小さな改変を積み重ねていくうちに、自分だけのテロップスタイルが形成され、映像全体の個性を生み出す源泉となるのです。

step

3視聴者からの反応を検証する

制作した映像をYouTubeやSNSに公開し、視聴者の反応を観察することも重要です。テロップは視聴者の理解度や満足度に直結する要素であり、再生回数や視聴維持率、コメントなどの反応から改善のヒントが得られます。机上の学習では見えない「現実の評価軸」を知ることが、次の成長につながります。

step

4自分なりの基準を構築する

最後の段階では、本書で学んだ知識をもとに、自分やチームで活用できるルールを作成していきましょう。フォントやサイズの基準をまとめたマップを用意したり、使用頻度の高いテロップデザインをテンプレート化したりすることで、作業効率と品質の安定性が飛躍的に高まります。これにより、プロジェクトごとに一貫したスタイルを維持できるようになります。

学びを定着させるには“模倣→改変→検証→基準化”という流れが不可欠。

本書はその流れを自然に実践できる構成になっています。

総括

『伝わる!動画テロップのつくり方』は、映像制作における「文字情報の伝え方」に真正面から取り組んだ稀有な一冊です。一般的な編集本やデザイン書が幅広く映像全体を扱うのに対し、本書はテロップに焦点を絞り、基礎から応用までを段階的に整理しています。そのため、初心者はもちろん、すでに現場で活躍している人にとっても、自分のスキルを理論的に見直す機会を与えてくれる存在となっています。

本書の大きな価値は、単なる知識の提供にとどまらず「すぐに現場で使える」点にあります。作例や素材、修正アイデアなど、具体的に手を動かせる要素が数多く盛り込まれているため、読者は読むだけでなく実践を通じて学びを定着させることができます。特に映像のクオリティを短期間で高めたい人にとっては、最適な実用書といえるでしょう。

さらに、テロップを単なる飾りではなく「映像の理解度を左右する要素」として扱っている点は非常に重要です。映像の内容が同じでも、文字の見やすさや配置次第で、視聴者に伝わる情報量や印象は大きく変わります。本書を通じて読者は「テロップは視覚的な翻訳である」という意識を持ち、映像全体を構成する不可欠なパーツとして捉え直すことができるのです。

本書は「テロップをどう作るか」だけでなく「映像をどう伝えるか」という視点を育ててくれる指南書です。

動画を制作する目的が娯楽であれ教育であれ、メッセージを正しく届けるためにはテロップの理解が欠かせません。

『伝わる!動画テロップのつくり方』は、その理解を深め、作品をより多くの人に届くものへと進化させるための心強い伴走者となるでしょう。

動画コンテンツ制作者(YouTuberなど)に関するおすすめ書籍

動画コンテンツ制作者(YouTuberなど)におすすめ書籍です。

本の「内容・感想」を紹介しています。

- 動画コンテンツ制作者(YouTuberなど)におすすめの本!人気ランキング

- 今すぐ使えるかんたん YouTube動画編集入門 [改訂新版]

- 1秒でつかむ 「見たことないおもしろさ」で最後まで飽きさせない32の技術

- YouTube完全マニュアル[第4版]

- 伝わる!動画テロップのつくり方

- センスがUPする⤴ 動画編集の教科書 [カットつなぎ・構図・音・色・文字]

- 【超完全版】YouTube大全 6ヶ月でチャンネル登録者数を10万人にする方法

- 世界一わかりやすい動画制作の教科書