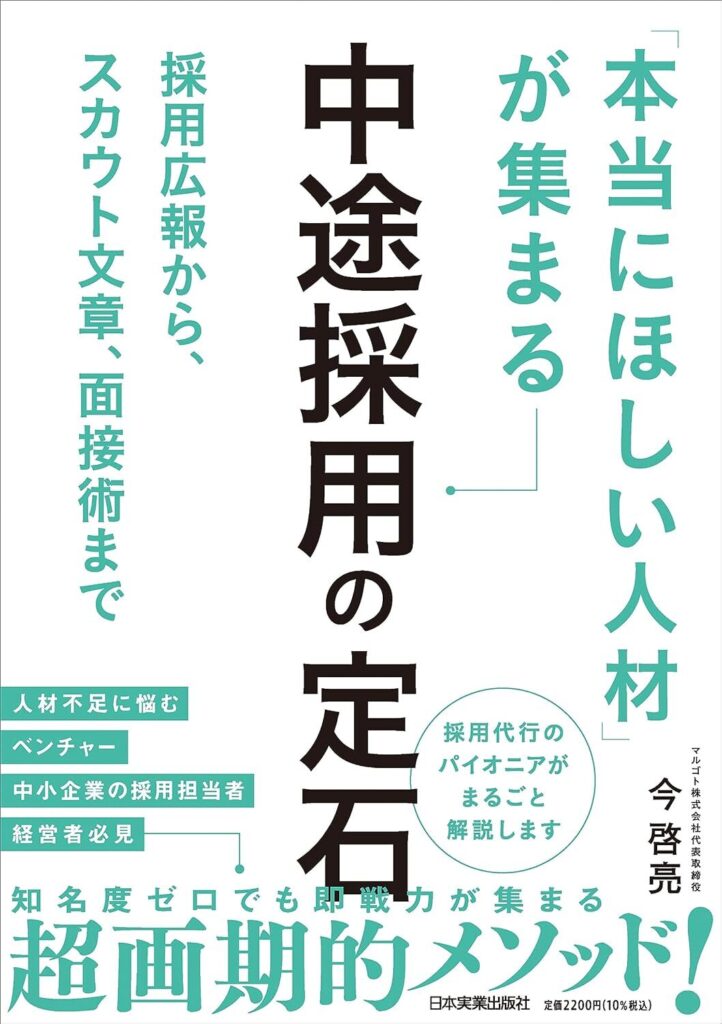

即戦力が欲しいのに、なぜか応募が来ない――。求人広告を出しても反応は鈍く、ようやく面接できてもマッチしない。そんな採用の悩みを抱える中小企業やベンチャー企業の現場に、鋭く切り込むのが本書『採用広報から、スカウト文章、面接術まで 「本当にほしい人材」が集まる中途採用の定石』です。

著者は、350社以上の中途採用を代行してきたプロフェッショナル。

自らも札幌を拠点とする企業で、ゼロから150名の社員を集めたリアルな経験を持つからこそ、机上の空論ではない“現場で使えるノウハウ”が詰まっています。

採用戦略、職場づくり、採用広報、スカウト文、求人票、面接設計……。今や中途採用は「求人広告を出せば人が集まる」時代ではありません。

選ばれる企業になるための総合プロデュース力が問われる中で、何をどこから整えればいいのか。答えを知りたい方に、ぜひ手に取ってほしい一冊です。

合わせて読みたい記事

-

-

優秀な人材を採用できるようになるおすすめの本 10選!人気ランキング【2026年】

企業の成長において、優秀な人材の確保は欠かせません。 しかし、「なかなか良い人材が集まらない」「採用してもすぐに辞めてしまう」「自社に合う人を見極めるのが難しい」といった悩みを抱える採用担当者や経営者 ...

続きを見る

書籍『採用広報から、スカウト文章、面接術まで 「本当にほしい人材」が集まる中途採用の定石』の書評

本書は、即戦力となる人材の確保に悩むベンチャー企業や中小企業の採用担当者に向けて、効果的な中途採用の手法を体系的に解説しています。著者の豊富な経験に基づき、採用戦略の立案から実践的なテクニックまでを網羅しており、実務に直結する内容が特徴です。

- 著者:今 啓亮のプロフィール

- 本書の要約

- 本書の目的

- 人気の理由と魅力

それぞれの視点を知ることで、本書がどのような問題意識から生まれ、どう実務に活かせるのかがよりクリアになります。

著者:今 啓亮のプロフィール

著者・今啓亮(こん・けいすけ)氏は、採用支援の最前線を走り続けてきた実務家です。1986年北海道生まれ。北海道大学教育学部を卒業後、東京のベンチャー企業で新卒入社としてキャリアをスタート。その後、カンボジアで人材紹介会社を立ち上げ、2年で1.5万人の登録者を獲得し、事業譲渡という成果を残しました。現在は、採用代行・人事支援を手がけるマルゴト株式会社の代表取締役として活動中です。

2015年に創業したマルゴト株式会社では、「まるごと人事」という月額制の採用アウトソーシングサービスを提供。設立からわずか数年で350社以上の採用支援を手がけ、150名を超える社員を抱える企業へと成長させました。同社はフルリモート勤務を前提とした柔軟な働き方を導入しており、本社は東京から札幌へ移転。オフィスに依存しない“人と組織のあり方”を体現する経営スタイルも注目されています。

本書の要約

この書籍は、採用に悩む中小企業やベンチャー企業のために、中途採用を成功させるための全体像と実務的なノウハウを提供する一冊です。著者の今啓亮氏が実際に支援してきた350社以上の事例に基づいており、単なる理論ではなく、現場で再現可能な方法論が中心に据えられています。

書籍全体は、中途採用に必要なあらゆるフェーズを体系的にカバーしています。企業が採用に臨む前段階である戦略設計や職場環境の整備から始まり、企業イメージの構築、ターゲット設定、採用広報、求人媒体の活用、スカウト手法、募集文の改善、面接の設計に至るまでが網羅的に解説されています。しかも、それぞれのセクションで、実際に起こりがちな問題点やつまずきやすい点を丁寧に指摘し、その解決策までセットで提示されている点が非常に実用的です。

特徴的なのは、単なる表面的な採用テクニックにとどまらず、採用活動全体を「経営の中心的な活動」として捉える視点が貫かれている点です。求職者を選ぶのではなく、選ばれる企業になるために、企業側がどのように見られているかを見直し、何を整備し、どう伝えるか。全体を通じて、自社の魅力を正しく理解し、発信し、育てるための戦略的な考え方が繰り返し示されています。

この本が優れているのは、採用を「一つの仕事」ではなく、「会社づくりの根幹」として捉えている点です。

全体設計をどう描くかが見えてきます。

本書の目的

この本が目指しているのは、ただ単に採用手法を伝えることではありません。企業の採用活動全体を、場当たり的なものから持続可能で戦略的な営みに転換するための意識改革と実務改革を促すことこそが、根本的な目的です。

著者は「採用を成功させるには、求人媒体に出稿して待っているだけでは足りない」という現実を突きつけています。これまでのように、求人票を掲載しさえすれば応募が来るという時代は終わりを迎えています。現在は労働人口の減少や転職潜在層の増加、情報過多といった構造的な変化により、企業自らが選ばれる努力をしなければ、優秀な人材には出会えません。

そのためには、まず経営者自身が採用活動を経営の本流として捉え、戦略として設計する必要があります。さらに、採用候補者の視点に立って情報を発信し、自社の魅力を正確に伝えるための仕組みを整備することも欠かせません。本書はそうした全体像を丁寧に描きながら、読者に対して「あなたの会社の採用のどこに課題があるか」を気づかせてくれる構成になっています。

また、採用活動とは単なる人集めではなく、事業のビジョンや組織のあり方を社外に表現する重要な手段であることも、本書では強く打ち出されています。企業の採用活動を改善することは、すなわち企業そのものの価値を高める行為でもあるという視点が、本書の随所に貫かれています。

採用は「人を採ること」ではなく、「自社を磨き、発信し、仲間を惹きつける活動」へと進化しています。

本書はその変化を言語化し、導いてくれます。

人気の理由と魅力

この本が多くの読者から高い支持を受けている理由のひとつは、読んですぐに実践できる内容がふんだんに盛り込まれている点にあります。採用に関する書籍の中には、抽象的な理念や理論にとどまり、現場でどのように行動すればよいのかが見えづらいものも少なくありません。しかし本書は違います。読者が自社の採用課題にすぐに着手できるよう、どの章にも手順や注意点、事例が丁寧に盛り込まれています。

また、取り上げられているテーマが非常に時代に即していることも人気の要因です。スカウト文の書き方、採用広報、SNSでの発信、求職者とのカジュアル面談、ペルソナ設計など、いま企業が本当に悩んでいるトピックに正面から向き合い、実践的な対策を提示しています。とりわけ、採用活動を企業ブランディングの一環として捉える視点や、社長の“見た目”が会社の印象を左右するという話などは、これまでの採用本にはあまりなかった独自の切り口です。

さらに、著者自身が“非知名ブランド”である採用代行企業をゼロから立ち上げ、北海道札幌という都市からでも全国規模の採用実績を築き上げたという背景が、読者に対して説得力を与えています。「うちのような会社でもできるかもしれない」という希望をもたらす存在として、実際に多くの中小企業経営者や採用担当者から共感を集めています。

本書が支持されるのは、理想論ではなく「実践と工夫の積み重ね」がそのまま詰め込まれているからです。

読み終えた瞬間から、行動したくなる力があります。

本の内容(目次)

書籍『採用広報から、スカウト文章、面接術まで 「本当にほしい人材」が集まる中途採用の定石』は、即戦力となる人材の採用に悩むベンチャー企業や中小企業に向けて、効果的な採用手法を解説しています。著者の今啓亮氏は、350社以上の採用活動を支援してきた経験を持ち、その知見を基に本書を執筆しています。

本書の構成は以下の通りです。

- 序章 採用に関して、こんなことで悩んでいませんか?

- 第1章 ほしい人材を集めるための採用の戦略を立てよう

- 第2章 「良い職場」づくりこそが採用の根幹

- 第3章 採用に有利になる会社の印象コントロール術

- 第4章 採用のターゲットづくりを始めよう

- 第5章 自社の魅力をPRする採用広報の極意

- 第6章 それぞれの求人手法の特徴を知ろう

- 第7章 求職者に刺さる求人媒体の募集文の書き方

- 第8章 ターゲット人材に届くスカウト文章作成術

- 第9章 入社したいと思ってもらえる面接術

以下、各章の内容を詳しくご紹介します。

序章 採用に関して、こんなことで悩んでいませんか?

この章では、中途採用において多くの企業が抱える共通の悩みを具体的に取り上げています。採用活動を進めようにも、どこから手をつけてよいのか分からずに困っている経営者や人事担当者にとって、まさに「それ、うちのことだ」と共感できる内容になっています。

例えば、「中途採用の方法が分からない」といった根本的な悩みから、「最近はどの求人媒体が効果的なのか知りたい」といった実務に直結する疑問、「他社の採用状況を知って自社と比較したい」といった客観的な視点まで、幅広く取り上げられています。また、「経営者にできることはあるのか」「採用情報の発信はどうすればよいか」といった、経営層の関与に関する課題も丁寧に示されています。

こうした悩みの提示は、本書が単なるテクニック集ではなく、実際の企業現場の声をもとにした、リアルな課題解決を意図したものであることを示しています。

採用に関する課題は現場任せではなく、企業全体の構造的な取り組みとして捉えることが重要です。

本章はその出発点として、読者の共感と課題意識を高めてくれます。

第1章 ほしい人材を集めるための採用の戦略を立てよう

本章では、採用の入り口として「戦略的な設計」がいかに重要であるかが説かれています。中途採用で即戦力人材を獲得するには、単に求人を出すだけでは不十分であり、自社がどのような人を必要としていて、そのためにどのような体制や予算を用意するかといった、全体設計が不可欠だと語られます。

最初に、採用市場が「超売り手市場」であるという前提に立ち、従来の「選ぶ側」から「選ばれる側」への意識転換が求められます。続いて、経営層を巻き込んだ採用体制の構築、事業計画との整合性をとった採用計画の策定、そして、自社の魅力を言語化して伝える技術に触れていきます。特に、すでに働いている社員の存在が、会社の価値を伝える材料になるという視点は、目から鱗が落ちるような内容です。

さらに、採用スケジュールや予算、数値の分析といった実務面でも、具体的な管理手法が紹介されており、すぐに実践に移せるノウハウが詰まっています。最終的には、戦略の立案から実行までを一貫して行うことの重要性が強調され、失敗事例を通じて、注意すべきポイントにも光が当てられています。

採用戦略は「誰を採るか」だけでなく、「なぜその人が来たくなるか」「どうやって見つけるか」までを一貫して考えるプロセスです。

表面的な施策ではなく、構造的なアプローチが成果の鍵を握ります。

第2章 「良い職場」づくりこそが採用の根幹

この章では、人材を惹きつける企業の本質は「職場の質」にあるという考え方が中心になっています。待遇面だけではなく、働きやすさや心理的な安心感といった要素が、実は求職者にとって非常に重要であるという事実が掘り下げられています。

会社は「職場」というサービスを提供している、という視点が提示されることで、企業の役割が一歩深く再定義されます。求職者が入社後に何を得られるのか、どのような人間関係や成長機会があるのかといった点が重視され、求人票には載らない部分こそが、採用成功の鍵になるという指摘には説得力があります。

また、既存の社員や退職者の声に耳を傾けることの重要性や、業務内容そのものの魅力を再評価する手法も紹介されています。視点を変えることで、何気ない業務が「やりがいのある仕事」として訴求できることは、多くの企業にとって採用戦略を見直すきっかけとなるでしょう。

待遇だけに頼らない魅力的な職場づくりは、長期的な人材定着にもつながります。

本章は採用の成否が企業文化にかかっていることを教えてくれます。

第3章 採用に有利になる会社の印象コントロール術

本章では、採用活動における「会社の印象」の重要性に焦点が当てられます。求職者は求人情報だけでなく、企業のホームページ、社長の顔写真、社員の雰囲気といった視覚的・感覚的な情報からも判断を下しているという現実を受け止める必要があります。

企業が自らを「どのように見せるか」は、採用結果に直結します。特に、社長の印象が企業イメージに大きく影響することは、意外と見落とされがちなポイントです。写真の写り方や服装の清潔感、そしてSNS上での発信などが、求職者の心を動かす決め手になることもあります。

加えて、自社のホームページを「採用のためのメディア」として戦略的に活用する視点も示されています。実際に社員が働いている様子や、職場の雰囲気が伝わる写真を掲載することで、求職者が安心して応募できるようになります。また、企業がどんな理念で動いているかを、一言で明確に伝えるメッセージも欠かせません。

企業の見た目は、思っている以上に求職者の意思決定に影響します。

ブランド力とは無関係な中小企業こそ、「印象戦略」を練る価値があります。

第4章 採用のターゲットづくりを始めよう

この章では、どんな人を採用すべきかという「ターゲット設計」の基本と応用が詳しく解説されています。採用活動がうまくいかない理由の多くは、漠然とした人物像しか描けていないことにあります。ここでは、必要なスキルや経験だけでなく、候補者の価値観やライフスタイルまで踏み込んだ設計が重要であると述べられています。

ターゲットを言語化する際には、「必須条件」と「歓迎条件」を分けて明確にすること、さらにはその人物像が持つ潜在的な不安や希望にまで思いを巡らせる必要があります。ペルソナの作成では、業務内容にとどまらず、趣味や家族構成などまでイメージを膨らませることが効果的です。

また、実際の業務を切り分けることで、すべてを一人に求めるのではなく、現実的な要件に落とし込む工夫も求められます。自社らしさを反映した人物像を具体的に描くことが、求職者とのミスマッチを防ぐ鍵になります。

曖昧な人物像では、求める人材には届きません。

本章の実践を通じて、誰に向けて採用活動を行うのかがクリアになり、結果として応募の質も高まります。

第5章 自社の魅力をPRする採用広報の極意

この章では、求職者に対して自社の魅力をどう伝えるかに焦点があてられています。いわゆる「採用広報」とは、一般的な広報とは異なり、会社のブランドや製品ではなく「働く職場としての魅力」を訴求する情報発信活動です。ここを誤解している企業は少なくありません。「社名で勝負できない中小企業こそ、採用広報に取り組むべきだ」という著者のメッセージは、非常に示唆に富んでいます。

求人票のスペックだけでは伝わらない職場のリアルな情報を、記事、写真、動画などを通じて可視化し、SNSや採用ピッチ資料といった手段を用いてターゲット層に届けていく手順が細かく紹介されています。選考フェーズごとに「いつ、どんな情報を出すべきか」についても丁寧に解説されており、例えば「面接前には職場の雰囲気がわかる写真を送って不安を解消しておく」といった工夫が重要とされています。

加えて、応募者が面接で尋ねてくる内容は、そのままコンテンツの材料になるという発想も印象的です。これは現場で実践している人ならではの視点であり、こうした地道な広報活動こそが、求職者から「この会社、気になる」と思ってもらう第一歩になります。

採用広報は「認知獲得の仕組み化」です。

SNSでバズらせることではなく、候補者に安心と納得感を届ける、情報提供の積み重ねがカギになります。

第6章 それぞれの求人手法の特徴を知ろう

この章では、求人手段の多様性に注目し、それぞれの特徴と使い方のコツを紹介しています。人材紹介、求人媒体、リファラル採用(社員紹介)、SNS、採用イベントなど、さまざまなチャネルがある中で、それぞれの手法がどのような求職者層に適しているのかを明確にしたうえで選択する必要があると説かれています。

特に印象的なのは、単に「どの媒体が良いか」という発想ではなく、「今の自社のフェーズや予算、採りたい人材像に合った手段を組み合わせることが重要」という点です。例えば、リファラル採用では社員のネットワークを活用できるため、候補者の信頼感が高まりやすく、定着率にもプラスに働きます。一方で、求人媒体は一度に多くの人にアプローチできる反面、応募の質がバラつくこともあるため、媒体ごとの特性理解が不可欠です。

それぞれの手法には「成功パターン」と「よくある失敗」があり、本章では具体的な事例も交えながら、選定のポイントが丁寧に語られています。「どれか一つに依存するのではなく、複数の手法を組み合わせていくことが成果につながる」という方針が貫かれており、読者は自社の戦略に照らし合わせながら応用のヒントを得られる構成になっています。

求人チャネル選定は、料理でいう「食材選び」に近いです。

目的に応じて素材を選び、適切なレシピ(運用方法)で仕上げることが成功の秘訣です。

第7章 求職者に刺さる求人媒体の募集文の書き方

本章は、350社以上の中途採用を支援してきた著者が、最も実践的なノウハウを詰め込んだ部分です。企業の求人情報がスルーされてしまう原因のひとつが、「ありきたりで魅力の伝わらない募集文」にあることを強調し、その改善方法が細かく解説されています。

まず大前提として、条件面をはっきりと書くこと。これは求職者が最も注目するポイントのひとつであり、必須条件、歓迎条件、NG条件の明確化がスタートラインになります。そのうえで、単なる情報の羅列に終始せず、「なぜその条件なのか」「この会社で働くとどんな未来があるのか」といった背景やストーリーを盛り込むことが、応募者の心を動かす鍵となります。

また、職種名の工夫や表現のトーンについても詳細に述べられており、例として「営業職」ではなく「未来を設計するパートナー」といったように、業務内容の本質を伝える工夫が重要とされています。こうした言葉選び一つで、応募者の第一印象は大きく変わるのです。

募集文は「求人の顔」とも言えます。

読み手に伝わる言葉を意識しながら、応募者の心を動かすストーリーを構成しましょう。

第8章 ターゲット人材に届くスカウト文章作成術

求職者の受け身の応募を待つだけでなく、企業側から個別にアプローチする「スカウト」の手法は、ここ数年で中小企業にも広まり始めています。本章では、そのスカウト文章をどのように書けば、相手の心に響くのかを詳しく解説しています。

特に「特別感」の演出が重要視されており、テンプレート文のままでは候補者の心を動かすことはできないと断言されています。具体的には、候補者のプロフィールをきちんと読み込み、「なぜあなたに声をかけたのか」を明確にし、その人にとってのメリットを端的に伝える構成が推奨されています。

さらに、会社の実績や成長率といった「驚かれる数字」を入れることも効果的です。中小企業にとっては、年商や社員数ではなく、前年比成長率や離職率の低さなど、相対的な強みを押し出すことで、大企業に埋もれずアピールできるのです。

また、スカウトの返信率を上げるためには、文面の精度だけでなく「送信数」も大事であるというバランス感覚も説かれており、データの蓄積と分析によって改善していく姿勢が求められます。ここでもまた、成功事例と失敗事例がセットで紹介されており、読者はリアリティのある学びを得ることができます。

スカウトは「一通一会」の戦略です。

量と質の両立を目指しながら、一人ひとりに届く言葉を練る姿勢が成果を引き寄せます。

第9章 入社したいと思ってもらえる面接術

最終章では、面接の設計と運用について実践的なアドバイスが紹介されています。とりわけ「面接官も見られている」という視点が繰り返し語られており、企業側が評価するだけでなく、「この会社で働きたい」と思ってもらえる面接をつくる重要性が説かれています。

形式的な質問の羅列ではなく、会話型のスタイルを重視することで、求職者の本音や価値観を引き出しやすくなります。また、カジュアル面談の活用によって応募者の緊張を和らげ、自社との相性を自然に確認する場を設けることも提案されています。

加えて、面接時には企業側のデメリットや課題点もあえて共有し、入社後のミスマッチを防ぐ姿勢が大切であるとされています。これは、「選ばれる立場」としての誠実な態度が、応募者からの信頼を得る鍵になるという考え方です。

さらに、内定後にはオファー面談や家族への情報提供、現職からの引き留め対策、オンボーディングの準備など、入社を後押しする工夫も細かく紹介されています。採用は「内定を出して終わり」ではなく、「活躍してもらうまでがゴール」という視点が貫かれています。

面接は「見極め」の場ではなく「未来を共に描く場」です。

信頼を築く対話と、期待を明確にする設計が入社意欲を引き出します。

対象読者

この書籍は、採用活動に課題を抱える企業関係者にとって、非常に実践的かつ体系的なガイドブックです。特に、採用を企業成長の戦略として捉えている方々にとって、多くの気づきと具体的な行動指針を与えてくれる内容となっています。

本書の内容が強く響くであろう読者層は、以下のような方々です。

- 中小企業やベンチャー企業の経営者

- 採用担当者・人事責任者

- 求人広告や広報に悩んでいる企業

- 自社の採用力を底上げしたい現場マネージャー

- 採用代行・人材業界の関係者

それでは、各読者層にどのように役立つのか見ていきましょう。

中小企業やベンチャー企業の経営者

本書の最大の読者層として想定されているのが、中小企業やベンチャー企業の経営者です。経営者自身が現場感覚をもちながら人材採用にも関わることが多い企業では、採用活動が企業成長の「成否」を分ける要因になると言っても過言ではありません。しかし、大手企業のようにブランド力や採用予算に恵まれていない企業が、同じように求人広告を出しただけで人材が集まることはありません。だからこそ、経営者が「自社の採用をどうプロデュースするか」という視点を持つことが非常に重要になります。

本書では、採用に対する戦略的な思考法や、会社の魅力を引き出す技術、社長自らの情報発信による採用ブランディングなど、経営者にしかできない役割に着目し、具体的な方法論を解説しています。たとえば、「社長の写真1枚が採用成果に影響を与える」というテーマは、採用が広告であると同時に、企業文化の表現でもあることを伝えてくれます。

採用は経営者の責任領域だという考え方が本書の根幹にあります。

人が集まらないのは、単に予算や場所の問題ではなく、経営者が採用を“事業”としてとらえられていないことも一因なのです。

採用担当者・人事責任者

人事部門の責任者や現場で採用業務を担っている担当者にとっても、本書は極めて実用的な指南書となります。特に注目すべきは、採用広報やスカウト文章といった、従来の人事の枠を超えた業務が求められる現代において、担当者に求められる新しいスキルセットが網羅的に紹介されている点です。人材市場が「売り手市場」へとシフトするなか、ただ採用フローを回すだけでは人材は集まりません。

たとえば、本書では「ターゲットのペルソナ設計」や「スカウト文章の構成」など、求職者の目線に立ったアプローチが重視されています。これまでのように企業目線の条件提示だけでは候補者の心に刺さらず、採用に至らないケースが増えているからです。実際に、求人文やスカウトメッセージの具体例が豊富に掲載されており、今日から使える知識として落とし込めるのも大きな特長です。

採用担当者が「オペレーション」だけでなく「マーケティング」の視点を持つことが求められています。

本書はその意識変革を支える実践的な教科書です。

求人広告や広報に悩んでいる企業

「求人広告を出しても応募が来ない」「広報で何を発信すればいいかわからない」といった悩みを抱える企業にとっても、本書は強力な味方となります。なぜなら、求人や広報が「単なる発信」ではなく「戦略的な設計」によって初めて成果を出すという前提に立ち、全体を構築しているからです。

とりわけ注目すべきは、採用広報の章で紹介されている「職場認知のための発信設計」です。どんなタイミングでどのような情報を出すべきか、求職者の不安や興味にどう寄り添うか、といった具体的な情報設計の流れが丁寧に示されています。さらには、「コンテンツを作るだけではダメ。届ける行動までが広報である」という視点もあり、情報の拡散戦略やSNS活用法まで解説されています。

求人広報は「出せば伝わる」時代では終わりました。

本書は広報という名のコミュニケーション設計の実践書でもあります。

自社の採用力を底上げしたい現場マネージャー

マネージャー層にとって、本書の中にある「面接術」や「オンボーディング」などの章は非常に役立ちます。なぜなら、優秀な人材を採用できたとしても、その後の関係構築や育成が不十分であれば、早期退職につながりかねないからです。つまり、採用は「採ったら終わり」ではなく、「定着・活躍まで含めたプロセス」として捉えなければならないということです。

本書では、面接の進め方ひとつにしても、単なる質疑応答ではなく、求職者との信頼関係を築く「会話型の面接」が推奨されています。また、カジュアル面談やオファーの出し方、家族や現職からの転職ブロック対策など、現場で本当に困るポイントに対して、実践的な解決策が提示されています。

現場の管理職も採用活動の当事者であることが求められる時代です。

本書を通じて、マネージャーとしての採用力を高める視点が得られます。

採用代行・人材業界の関係者

人材紹介会社や採用支援の現場で働く方々にとって、本書はまさに“現場の実務書”です。著者自身が採用代行業を営み、350社以上の採用活動を支援してきたという実績に裏付けられた内容だからこそ、業界内でありがちな悩みや陥りがちな失敗が具体的に描かれています。

また、企業が採用支援サービスに何を期待し、どのような点に満足・不満を感じるのかといった「クライアント視点」の理解にも役立ちます。顧客にどのようにアプローチすれば価値を実感してもらえるのか、そのためにはどのような情報設計や数値管理が必要なのか、といったプロの目線が詰まっています。

採用支援のプロこそ、著者の現場経験から学べるポイントは非常に多いはずです。

現場目線と実務的知見の融合が、この一冊には凝縮されています。

本の感想・レビュー

採用は経営戦略そのものだった

正直に言うと、読了後は軽くショックを受けました。なぜなら、これまで「採用は人事の仕事」として片づけていた自分の視野の狭さに気づかされたからです。本書を通じてはっきりと理解できたのは、「採用は経営戦略そのもの」だという事実でした。人を増やすのは単なるリソース補充ではなく、事業を成長させるための最重要投資だと、著者は何度も繰り返しています。

特に印象的だったのは、著者自身が経営者として、札幌という決して有利とはいえない立地環境にもかかわらず、1万人超の応募を集めたというエピソードです。採用に本気で向き合い、戦略的に行動すれば、場所や知名度のハンデも乗り越えられることがリアルに伝わってきました。

経営会議では数字や戦略の話ばかりで、採用については後回し……そんな会社こそ読むべきだと思います。私自身も、今後の経営方針を考えるうえで、採用を軸に据えることを本気で考え始めています。

「職場づくり」が採用成功のカギ

私は人事歴10年ほどになりますが、この本を読んで改めて痛感したのは、「良い人材は良い職場にしか集まらない」という当たり前のようで難しい真理でした。第2章の「職場づくり」についてのパートは、まるで自社の問題点を突きつけられているかのようで、何度もページをめくる手が止まりました。

給与や福利厚生の充実も大切ですが、それ以上に、社員が日々どんな空気の中で働いているのか、どんな人間関係があるのか、それが「採用力」に直結するという指摘には、うなずくしかありませんでした。自社で退職が続いた原因を表面的に「本人の都合」として片付けていたことが、実は職場環境の問題だったのかもしれないと気づかされたのです。

職場環境は、短期間では変わらないかもしれませんが、見直す視点さえ持てば、少しずつ改善できる。そんな勇気と道筋をこの章からもらいました。

実務に即したノウハウが満載

読み進めながら「これ、明日からすぐに使えるな」と何度も感じました。私は現場の採用担当をしているのですが、本書にはいわゆる「ふわっとした理論」ではなく、現場に刺さる具体的なノウハウが詰まっています。採用広報の書き方からスカウト文の構成、面接の進め方まで、どの章にもすぐに応用できる実践例が紹介されていて、読みごたえがありました。

特に良かったのは、各フェーズにおける情報発信の重要性を細かく説明してくれている点です。求人を出すだけで終わらせるのではなく、応募者が不安に思うことに先回りして答えていく。その積み重ねが信頼につながり、最終的な入社率の向上にもつながるのだと、具体的な事例を通じて理解できました。

これまでの自分のやり方が、いかに感覚頼りだったかを痛感しつつ、改善のヒントをたくさん得られたことに感謝しています。

中小企業でも勝てる採用術

これまでは「うちは知名度がないから仕方ない」と諦めていました。私が勤める会社は地方の中小企業で、採用活動には常に苦戦してきました。けれど、この本を読んで「できない理由より、できる方法を探す」姿勢の大切さを教えられました。

著者が紹介する実践例の多くは、まさに私たちのような中小企業を想定して書かれていて、現実感があります。「札幌」「知名度なし」「リモートワークが前提」など、条件としては不利な環境でも、戦略と工夫によって優秀な人材を集められるという点には、大きな希望を感じました。

小さな企業でも、ターゲットを明確にし、職場の魅力を丁寧に伝え、個別にアプローチすることで、採用競争に勝てる時代なのだと実感できました。

数字に基づく採用設計の重要性

数字で語るのが苦手な私ですが、この本を読んで、採用活動においても数値化の視点が欠かせないことを強く感じました。採用数値の管理や歩留まりの把握、KPIの設定など、これまで感覚に頼っていた部分を可視化することで、採用が「管理できるプロセス」に変わるのだと学びました。

とくに印象に残ったのは「後ろから見る」という考え方です。つまり、目標採用人数から逆算して応募数や面接数を導き出すというアプローチ。こうした視点を持つだけで、闇雲に求人を出すだけの状態から一歩抜け出せるように思いました。

採用活動は曖昧なものではなく、営業活動や財務管理と同じく、数値と仮説で回していくものなのだと認識を改めるきっかけになりました。

面接も「選ばれる立場」になる

私は面接官として10年以上のキャリアがありますが、この本を読んで自分の常識が覆されました。これまでは、面接官はあくまで「選ぶ側」だと思い込んでいたんです。でも、今や面接も「見られる側」。むしろ、選ばれる立場なのだと気づかされました。

特に印象に残ったのは、面接は単なる「見極め」ではなく、候補者との相互理解の場であるという考え方です。本書では、カジュアル面談の活用や、ミスマッチを防ぐために敢えて弱みも開示する重要性が具体的に語られており、「完璧に装う会社ほど信頼されない」とまで断言されています。

読後、実際の面接でも話し方や質問の順番を見直し、フラットな対話を意識するようになりました。その結果、内定後の辞退率も減少傾向にあり、「面接の在り方ひとつで採用の質は変わる」という実感があります。

スカウト文章が劇的に変わる

ITベンチャーで採用業務を兼任している私にとって、スカウトメールの送信は日常業務の一つです。でも、返信率がまったく伸びない。既読スルーが当たり前で、送ること自体に疲れを感じていました。

そんなときに出会ったのがこの本です。スカウト文章の章を読んで、自分がいかにテンプレートに頼っていたかを痛感しました。本書では、スカウトは「特別感」がすべてであり、数と質の両方を追う必要があると明言されています。さらに、文章の構成や順序までしっかりと解説されているので、読んだその日から自分の文章を見直すことができました。

本に書かれていたアプローチをもとに、具体的な実績や成長率などを織り交ぜて一通一通カスタマイズしたところ、返信率が明らかに上がったんです。正直、「こんなに変わるのか」と驚いています。

広報の視点が企業価値を高める

自社の採用広報をどう強化すべきか、悩み続けていた私にとって、この本の採用広報に関する章は救いのような存在でした。特に、「求人情報だけでは職場の本当の魅力は伝わらない」という一文が深く刺さりました。

これまでの自社の採用広報は、単なる採用条件や会社概要の羅列に過ぎず、求職者がその先にある職場の雰囲気や人間関係をイメージできていなかったことに気づいたんです。本書では、社内で当たり前になっている情報こそ外部には伝わっていないこと、面接でよく聞かれる内容をネタとして発信することの重要性が丁寧に解説されており、それが実に具体的で実践的。

読み終えた今は、すぐにでも自社サイトの情報を見直したくなり、採用広報の企画にワクワクしています。

まとめ

本書を通じて、現代の中途採用に求められる知識と実践スキルを幅広く学ぶことができます。ここでは、読後に得られる効果や、次にとるべき行動、そして全体を振り返った総括を含む、三つの観点から振り返ります。

- この本を読んで得られるメリット

- 読後の次のステップ

- 総括

それぞれの視点から見た内容は、以下の通りです。

この本を読んで得られるメリット

本書は単なるノウハウ集ではなく、採用に関する考え方そのものを根底から変える実践的な指南書です。読み進めることで、読者は「採用は特別な一部門の仕事ではなく、経営戦略の中核である」という認識にたどり着くでしょう。

ここでは、本書を読むことで得られる主なメリットを3つの観点からお伝えします。

採用活動の全体像が具体的に理解できる

本書の最大の特徴は、採用の工程を点ではなく線として捉え、経営視点で構造的に把握できる点にあります。単に「どの媒体がよいか」「どんな募集文を書くか」といった個別論に留まらず、「誰に」「どのように」「どんな印象で」アプローチすればよいかという、戦略設計から実行フェーズまでが一貫して解説されています。その結果として、採用のどの段階がボトルネックになっているかを客観的に把握し、改善の糸口を見つけられるようになります。

求職者に選ばれる会社づくりの視点が養える

多くの企業が採用難に陥る背景には、「採る側の視点」ばかりに偏った発信があります。本書では、求職者がどのような観点で企業を見ているか、どんな情報に安心感を抱き、どんな言葉に魅力を感じるのかという「選ばれる側」の視点が徹底的に解説されています。採用広報や求人文、スカウト文章、さらには社長の見た目や会社ホームページの印象に至るまで、細部にわたって丁寧に改善のヒントが散りばめられています。

採用の属人化から脱却し、仕組みで回す視点が得られる

中小企業やベンチャーでは、採用が一部の担当者や経営者に属人化しがちです。しかし本書では、KPI設計や採用会議、応募者管理表の作成、ペルソナ設定、スカウト文の定型化など、再現性のある採用業務の「仕組み化」にも重きを置いています。このような仕組みを構築することで、担当者が変わっても一定の水準で採用が継続できるようになり、企業の成長と人材獲得が持続的にリンクするようになります。

採用は求人だけの話ではなく、広報やブランディング、組織開発とも深く結びついています。

本書はその全体像を俯瞰し、実行に移せるレベルまで落とし込んでくれる実用書です。

読後の次のステップ

本書を読み終えた後、「理解できた」だけで満足してしまっては、せっかくの学びが現場で活かされません。

ここでは、読後にすぐ取りかかるべき実践的なステップを3つに分けてご紹介します。取り組みを通じて、自社に本当に必要な人材と出会う確率を着実に高めていきましょう。

step

1自社の採用戦略を見直し、戦術と役割を再定義する

まず着手すべきは、今の採用方針が何に基づいて行われているのかを振り返ることです。現場任せになっていたり、求人媒体に丸投げだったりしていないか、自社の採用活動の目的と手段が一致しているかを点検します。その上で、誰が戦略を描き、誰が実務を担い、経営陣がどこまで関与すべきなのかといった役割分担も再整理します。本書にあるように、経営者が主導して採用に取り組む姿勢が求職者にとって大きな安心材料となるため、組織全体で採用を「全社的な取り組み」として位置づけ直すことが重要です。

step

2採用広報や求人情報などの発信コンテンツを整備する

戦略が定まったら、それを外部に伝えるための表現を整えていきます。会社のホームページや求人媒体、スカウトメール、さらには面談で渡す資料など、求職者が目にするすべての情報は「自社の魅力を伝えるメディア」です。文章や写真、社長のコメントなどのコンテンツを見直し、本書で紹介されていた「求職者の不安を取り除く情報発信」の視点で再構成していきましょう。とくに、求職者が知りたがる現場の雰囲気や働き方、福利厚生やキャリアパスなどについては、できる限りリアルに、かつ自社らしさを失わずに伝える工夫が求められます。

step

3小さくても良いので具体的な採用施策を実行する

最後に重要なのは、実際にアクションを起こすことです。すべてを一気に変えるのではなく、できることから小さく始めて、効果を確認しながら改善していく姿勢が大切です。たとえば、応募者管理表の作成やスカウト文の書き直し、社員インタビュー記事の発信など、一つひとつの取り組みは小さくても、それらを継続しながら回していくことで採用活動全体が徐々に強くなっていきます。本書に登場する実践的な事例を参考にしながら、まずは最も改善インパクトが大きそうな部分から手をつけてみましょう。

総括

書籍『採用広報から、スカウト文章、面接術まで 「本当にほしい人材」が集まる中途採用の定石』は、単なる採用ノウハウ本ではありません。これまで350社以上の採用現場に深く関わってきた著者・今啓亮氏が、自らの実体験と現場視点から紡ぎ出した、実用性と説得力に満ちた一冊です。なかでも特筆すべきは、理論の紹介にとどまらず、「どうすれば中小企業でも人が集まるのか」という、悩みの根本に直結する提案が豊富であることです。

本書の魅力は、求職者の目線に立ったアプローチを徹底している点にあります。単に求人を出すだけでなく、会社の魅力をどのように伝えるか、採用広報で何を発信すべきか、スカウト文で何を訴求すれば相手の心を動かせるかといった視点が、すべて具体的に語られています。これは、実際に採用現場の最前線に立ってきた著者だからこそ書ける内容であり、理論先行の一般的なビジネス書とは一線を画しています。

また、採用活動の改善は一朝一夕には進まないという現実を踏まえつつ、少しずつ前に進むための「定石」も数多く提示されています。読み終えた直後からでも始められる実践的なステップが詰まっているため、読み手のやる気を引き出すだけでなく、そのまま行動に落とし込みやすい構成になっています。

今後ますます採用難が続くと予測されるなかで、中小企業やベンチャーが人材戦略で後れを取らないためには、本書で紹介されているような「仕組みと発信」の両輪が不可欠になります。採用は単に人を集める手段ではなく、会社の価値を世の中に伝える営みでもあるという著者のメッセージは、多くの経営者や現場担当者にとって大きな気づきとなるはずです。

採用で悩んでいる企業にとって、本書はまさに「実務の地図帳」のような存在です。

迷わずに進むためのルートが描かれ、必要な準備や避けるべき落とし穴も明確にされています。

人材確保が経営の最重要課題である時代において、この一冊が果たす役割は決して小さくないでしょう。

人材採用に関するおすすめ書籍

人材採用に関するおすすめ書籍です。

本の「内容・感想」を紹介しています。

- 優秀な人材を採用できるようになるおすすめの本!人気ランキング

- 人材不足をこの1冊で解決! 採用の強化書

- 経営×人材の超プロが教える人を選ぶ技術

- 採用100年史から読む 人材業界の未来シナリオ

- 採用広報から、スカウト文章、面接術まで 「本当にほしい人材」が集まる中途採用の定石

- 「化ける人材」採用の成功戦略(小さな会社こそが絶対にほしい!)

- 採用に強い会社は何をしているか ~52の事例から読み解く採用の原理原則

- 社員20人なのに新卒採用に1万人が殺到 日本一学生が集まる中小企業の秘密

- 人材獲得競争時代の 戦わない採用 「リファラル採用」のすべて

- 求人募集をしても応募がない・採用できない会社に欲しい人材が集まる方法