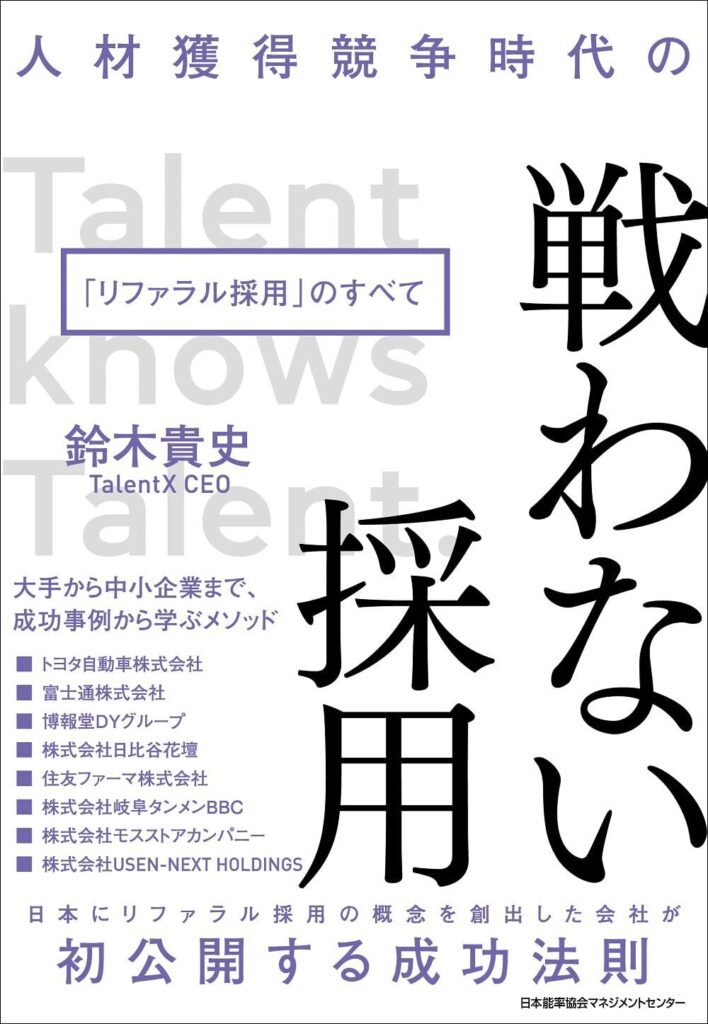

採用市場が年々激化するなかで、「応募が来ない」「定着しない」「競合に勝てない」といった悩みを抱える企業が後を絶ちません。そんな時代に一石を投じるのが、本書『人材獲得競争時代の 戦わない採用 「リファラル採用」のすべて』です。

著者は、日本でいち早くリファラル採用の概念を導入・普及させてきた第一人者・鈴木貴史氏。

800社以上の導入支援を通じて得た知見をもとに、「社員を起点とした採用=リファラル」の考え方と具体的な仕組みを、実践可能な形で解説しています。

本書では、制度設計や運用のノウハウだけでなく、社員の“紹介したくなる”心理のつくり方や、成功企業のリアルな事例も多数紹介。

採用活動を「競争」ではなく「共創」へと変えたい、そんな変革意欲のある企業に向けた、新時代の必読書です。

合わせて読みたい記事

-

-

優秀な人材を採用できるようになるおすすめの本 10選!人気ランキング【2026年】

企業の成長において、優秀な人材の確保は欠かせません。 しかし、「なかなか良い人材が集まらない」「採用してもすぐに辞めてしまう」「自社に合う人を見極めるのが難しい」といった悩みを抱える採用担当者や経営者 ...

続きを見る

書籍『人材獲得競争時代の 戦わない採用 「リファラル採用」のすべて』の書評

現代の採用活動が抱える「戦わされる構造」を変える一冊として、本書は注目を集めています。求人広告やエージェント任せの採用手法から脱却し、社員自らが企業の魅力を語る“共感ベースのリファラル採用”へと舵を切る。このアプローチは、従来の採用に限界を感じる人事・経営層にとって大きなヒントとなるはずです。

このセクションでは、以下の項目について解説していきます。

- 著者:鈴木 貴史のプロフィール

- 本書の要約

- 本書の目的

- 人気の理由と魅力

それぞれ詳しく見ていきましょう。

著者:鈴木 貴史のプロフィール

鈴木貴史氏は、株式会社TalentXの代表取締役CEOであり、日本におけるリファラル採用の第一人者として知られています。和歌山県にある600年以上続く寺院の家系に生まれ、伝統と規律の中で育った経験が、のちの起業家精神の基盤となりました。大学では静岡大学農学部に進学し、卒業後は株式会社インテリジェンス(現パーソルキャリア)に新卒で入社。法人営業として企業の採用支援に携わる中で、従来の採用手法に限界を感じ、自らの手で新しい手法を創り出す必要性を強く認識するようになります。

その経験をもとに、2015年には社内ベンチャー制度を活用して「MyRefer」を立ち上げ、社員紹介を基盤とする新しい採用のかたち「リファラル採用」の仕組みを提唱しました。その後MBO(マネジメント・バイアウト)により独立を果たし、現在のTalentXを設立。採用マーケティングのSaaSプラットフォームを展開し、800社以上・70万人を超える社員ユーザーの採用を支援しています。HRテクノロジーの領域で数々の賞を受賞しており、業界内外から高い評価を受けている実務家型リーダーです。

本書の要約

『人材獲得競争時代の 戦わない採用 「リファラル採用」のすべて』は、これからの採用活動において企業が直面する課題にどう向き合うべきかを問い直し、その答えとして「戦わない採用=リファラル採用」を提案する構成になっています。採用難の時代において、求人広告や転職エージェントを使って競合他社と人材を取り合う従来のやり方には限界があるという前提から始まり、本書では社員の紹介を通じて信頼性の高い候補者とつながる方法に焦点を当てています。

この書籍は、ただ制度の導入方法を説明するハウツー本ではありません。序章では、日本の採用市場が抱える構造的課題や、現場の人事担当者や経営層が感じている限界感に言及しながら、リファラル採用がなぜ今の時代にこそ必要なのかを整理しています。続く章では、リファラル採用の歴史的背景や考え方、導入前に必要な社内の意識づくり、制度設計のあり方、紹介が自然に生まれる社風の作り方などが、理論と実例を交えて詳しく解説されています。

中でも特徴的なのが、マーケティングの概念を取り入れた4ステップ「認知→共感→行動→ファン化」の導入です。社員が会社に共感し、行動に移し、最終的には“紹介したくなる存在”になるまでの流れを、心理的プロセスに基づいて明確に言語化しており、採用を単なる人集めではなくブランディング活動として捉えなおす重要な視点を提供しています。さらに、企業規模や業界を問わず応用できるように、大企業から中小企業、飲食やITなどさまざまな事例が豊富に紹介されているのも大きな特徴です。

本書の目的

本書が最も伝えようとしているのは、採用活動を企業経営の一部として戦略的に捉え直すことの重要性です。従来のように「採用担当者が孤軍奮闘して応募者を集める」という構図では、企業の成長や変革に必要な人材を継続的に迎え入れることは困難です。本書ではその構造を根底から見直し、組織全体を巻き込みながら、社員と企業の信頼関係の中で人材を招き入れる仕組みを構築するべきだと説いています。そのための要となるのが「リファラル採用」であり、それを導入することで企業は採用コストの削減、ミスマッチの回避、社内エンゲージメントの向上といった多くの副次的な効果も得られるとしています。

また、単なる制度導入だけでなく、「社員が紹介したくなる会社とは何か」「どうすれば日常的に自社を誇れるようになるのか」といった深い問いも投げかけられており、制度そのものよりも“前提となる文化”や“環境づくり”にこそ本質があるということが、各章を通じて繰り返し語られています。採用という行為を“企業の外へ向けた活動”ではなく、“内側の文化や信頼を可視化する手段”と捉える視点は、特にこれまで外注や広告に依存してきた企業にとっては大きな転換点となるはずです。

人気の理由と魅力

本書が幅広い層に支持されている大きな理由は、理論と実践が高い次元で融合している点にあります。著者自身が800社以上の企業に導入支援を行ってきた実績があることから、その内容には理屈を越えた現場感とリアリティが詰まっています。しかも、それらの知見は単なるノウハウとして紹介されるのではなく、背景にある考え方や意義まで掘り下げられており、「なぜそれが必要なのか」「どうすれば機能するのか」が明快に理解できます。そのため、初学者にもわかりやすく、すでに施策を始めている人にも発見があるという構造になっています。

さらに魅力的なのは、リファラル採用を単なる「社員紹介制度」に終わらせていない点です。マーケティング的な視点や組織開発との連動、エンプロイー・エクスペリエンス(従業員体験)という概念との接続など、単なる手法論を超えて、「働くこと」「伝えること」「共感される組織とは何か」といった、現代的な経営課題にまで思考を広げるきっかけを与えてくれます。読了後には、自社の採用活動のみならず、企業そのものの在り方についても問い直したくなるような読後感が残る構成となっています。

本書の真の魅力は、「制度」と「文化」が不可分であることを丁寧に伝えている点にあります。

制度設計の前に、企業の姿勢そのものを整える必要があるという提案は、持続可能な採用の本質を突いています。

本の内容(目次)

本書は、採用市場が抱える本質的な問題を読み解くところから始まり、リファラル採用の基礎知識、導入準備、運用の仕組みづくり、成功企業の具体例、さらには応用的な展開や新職種「採用マーケター」に至るまで、非常に体系的に構成されています。

各章で扱われる主なテーマは以下の通りです。

- 第1章 戦わない採用

- 第2章 新時代の当たり前―リファラル採用とは何か

- 第3章 リファラル採用3.0の導入準備編

- 第4章 社員がおすすめしたくなるフレームワーク実践編

- 第5章 リファラル採用の成功事例8選

- 第6章 更に促進したい方へ応用編

- 最終章 採用マーケターのあなたへ

それでは各章の内容について、順に見ていきましょう。

第1章 戦わない採用

本章では、日本の採用活動が抱える根本的な課題と、それに対する新たな思想としての「戦わない採用」の重要性が語られています。少子高齢化が進み、企業の採用活動は年々困難さを増しています。人材を求める企業は、限られた母集団の中で他社と常に比較され、差別化のために広告や待遇に投資し、短期的なアピールに走りがちです。こうした状況は、企業にとって大きなコスト負担となるだけでなく、求職者との関係性も表面的なものにとどまりがちです。

ここで提示されるのが、企業が“戦う構造”そのものを降りるという発想です。つまり、他社と競い合うのではなく、社員自身が自社のリアルな魅力を語り、共感した人材が自然と集まる構造をつくる。それが「戦わない採用」です。この考え方は、採用における非効率な出血競争から脱却し、企業のブランディングや文化醸成と採用活動を接続するものでもあります。

第2章 新時代の当たり前―リファラル採用とは何か

この章では、リファラル採用の本質と進化が語られます。著者は、リファラル採用の歴史的背景や定義を明示したうえで、現代版リファラルである「3.0」の姿を提示します。重要なのは、「社員に動いてもらう」のではなく、「社員が自然に動きたくなる」仕掛けを作ることです。制度の強制ではなく、信頼と納得によって紹介が生まれる設計が求められます。

リファラル採用の効果は単なる採用手法の効率化にとどまりません。紹介者と候補者の信頼関係が前提となっているため、入社後のミスマッチが減り、離職率の低下やエンゲージメントの向上といった副次的効果も期待できます。さらに、候補者の多くは「求人サイトを見た」ではなく「知人に紹介された」という出会いからスタートするため、競合他社との比較や条件闘争に巻き込まれにくいという利点もあります。

章の後半では、AI人材を社員のつながりから採用した大手製造業や、離職率を大幅に改善したファストフードチェーンなど、具体的な企業事例が紹介されており、制度の抽象的な説明に留まらず、読者が現実に置き換えて考えることができる構成になっています。

第3章 リファラル採用3.0の導入準備編

この章では、実際にリファラル採用を企業に導入する前に必要となる準備について、実践的な視点から多角的に論じられています。導入成功の鍵は、社員を「動かす」のではなく、「動きたくなる」状態をどう設計するかにかかっています。

そのためには、まず企業が中長期で目指す姿を定め、それに向かって採用活動がどう機能すべきかというゴールを明文化する必要があります。このゴール設計には、定量的な指標(KPI)だけでなく、職場の空気感やエンゲージメントなど定性的な目標も含まれます。

次に求められるのが、紹介を促すルール設計です。ここでは金銭報酬だけでなく、社員の誇りや友人への安心感といった「紹介の心理的安全性」を高める設計が重視されます。制度設計の中では、Salesforceが行った「野球チケットによるインセンティブ」や、紹介前提でない“リファラル会食制度”のようなユニークな事例も紹介されており、制度の幅広い工夫が示唆されます。

そして最後に重要となるのが、実行の流れ、すなわち紹介フローの設計です。ここでは、「誰でもいいから紹介して」という呼びかけがいかに逆効果になるかが明示され、具体的なペルソナ設定や紹介しやすいシナリオの提示が有効であることが解説されています。少人数から始めるスモールスタートの考え方も提案されており、無理なく全社展開していくための土台づくりが徹底されています。

第4章 社員がおすすめしたくなるフレームワーク実践編

この章では、社員が「自然と紹介したくなる」状態をどのように作り出すかが実践的に解説されています。リファラル採用が成功するかどうかは、社員の“紹介意欲”が鍵を握っていると著者は説きます。そこで提案されているのが、「認知」「共感」「行動」「ファン化」の4つのステップからなる独自のフレームワークです。

最初のステップである「認知」では、社員にリファラル制度の存在や目的を繰り返し伝えることで、制度を“知っている”状態をつくります。ここでは情報の頻度や切り口を変えることで、飽きさせない発信が求められます。続く「共感」の段階では、制度の意義や会社の魅力をストーリーとして共有し、社員が「紹介したい」と心から思える理由を与えることが重要です。第三のステップ「行動」では、実際に誰かを紹介するというハードルを下げるため、声をかけるタイミングや方法に関するサポートが紹介されます。最後の「ファン化」では、紹介後の社員・候補者双方へのフォロー体制を整えることで、制度を一過性の取り組みに終わらせず、紹介の連鎖を生む仕組みが設計されます。

この章の特徴は、マーケティングのフレームワークやカスタマーサクセスの概念を応用している点にあります。リファラル採用を“社員の体験価値”と結びつけることで、制度が単なる採用手法ではなく、企業文化の一部として機能するように設計されているのです。

第5章 リファラル採用の成功事例8選

ここでは、実際にリファラル採用を導入して成果を上げた8つの企業事例が紹介されています。紹介されている企業は、大手IT企業や外食チェーン、老舗企業まで多岐にわたり、規模や業種を問わず導入可能な手法であることが具体的に示されています。

それぞれの事例では、導入のきっかけ、制度設計、運用上の工夫、そして成果が明確に整理されており、読者は自社に応用できるヒントを豊富に得られます。中には、離職率の改善、採用単価の半減、社内の一体感の向上といった副次的効果が生まれているケースもあり、単なる人材確保だけでない広がりがあることが印象づけられます。

第6章 更に促進したい方へ応用編

この章では、すでにリファラル採用を取り入れている企業に向けて、制度の更なる活性化やスケールアップのための方法が紹介されています。特に焦点が当たっているのは、紹介したい意思はあるが実際には行動に移せていない“パッシブ層”の存在です。こうした層に働きかけるには、より精緻なKPI設定や、社員の行動傾向を可視化するリファラルサーベイの活用が効果的とされています。

また、社内でのメッセージ一貫性を担保するためのEVP(Employee Value Proposition)ブックの作成や、紹介者の心理的負担を軽減するテンプレートの活用といった、実務的な工夫も豊富に紹介されています。さらに、アルムナイ(退職者)とのつながりを活用した「アルムナイ×リファラル」や、候補者プールの蓄積を通じた中長期的なリファラル基盤の構築など、視野の広い応用策が満載です。

本章では、単なる“制度の回し方”から一歩進み、“リファラルを通じて企業の外とのつながりをいかに育てていくか”という戦略的視点が提示されます。人材紹介会社や求人メディアに頼らない、「内から外へ」「個から全体へ」というネットワーク型の採用戦略が、より立体的に描かれています。

最終章 採用マーケターのあなたへ

締めくくりとなる最終章では、現代の採用活動に必要とされる新たな役割「採用マーケター」について言及されます。ここでは、リクルーターとは異なる役割として、採用活動をブランド戦略の一環として企画・運用する人材像が提示されています。採用マーケターは、求職者を“一時的な応募者”としてではなく、“企業と長期的につながる顧客”のように扱い、関係性の設計とストーリーテリングを通じて魅力を伝えていきます。

たとえば、Amazonの採用マーケティング戦略を例に挙げ、データドリブンなアプローチと、候補者体験を起点とした施策設計が紹介されています。また、従来の人事職にマーケティングや広報の視点を加えることで、採用部門が経営の一角を担う存在へと進化していく可能性にも言及されており、採用担当者にとっては職種を越えたキャリアビジョンの広がりが感じられる内容です。

この章を読むことで、リファラル採用という施策にとどまらず、採用全体の在り方を再定義する視座が得られます。採用を「人を集める」作業から、「関係を設計する」戦略へと捉え直す発想は、これからの時代の人材戦略に欠かせない観点といえるでしょう。

対象読者

本書は、採用活動の構造に限界を感じながらも、変革のための具体的な一歩を踏み出せずにいる方に向けて書かれています。

とくに、次のような立場で悩みを抱えている読者にとって、本書の提案は大きな示唆をもたらすでしょう。

- 採用活動に行き詰まりを感じている人事担当者

- 経営視点から採用改革を模索する経営者

- 採用マーケティングに関心のある人事担当者

- 採用ブランディングを強化したい広報・PR担当者

- 自社に合う人材を効率よく獲得したい中小企業の責任者

それぞれの立場に対して、本書がどのような価値を提供するのか、以下で詳しく解説します。

採用活動に行き詰まりを感じている人事担当者

日々の採用活動において「応募が集まらない」「内定を出しても辞退される」「採用してもすぐに離職してしまう」といった悩みを抱える人事担当者は少なくありません。とくに求人広告の効果が年々低下し、コストだけが膨らむような状況では、次の一手が見えず途方に暮れるケースも多いはずです。

本書では、そうした停滞を打破するヒントとして「戦わない採用」という発想を提案しています。これは単にコスト削減を目指す手法ではなく、社員という“社内資源”を再定義し、そのネットワークと共感を採用に活用するという本質的な転換です。採用担当者が一人で奮闘するのではなく、社員全体を巻き込んだ採用活動へとシフトする考え方が、多くの企業に新たな活路をもたらしています。

制度設計だけでなく、紹介への心理的ハードルを下げる仕組み、社内にリファラル文化を定着させる具体策などが網羅されており、現場目線で活用できるノウハウが詰まっています。

経営視点から採用改革を模索する経営者

今、採用は“現場任せ”では成り立たなくなってきています。人的資本経営が叫ばれる中で、人材の質こそが企業の競争力を左右する最大の資源であり、その獲得は戦略レベルの課題です。とりわけ中長期で企業の成長を見据える経営層にとって、採用のあり方をどう設計するかは、避けて通れないテーマとなっています。

本書では、リファラル採用を「単なる制度」ではなく、「経営戦略の一部」として捉える視点が明確に示されています。社員が自らのつながりを通じて企業を語り、その結果として自然に応募が集まる――そんな好循環が生まれることで、採用コストや工数を抑えながら、カルチャーフィットした人材の獲得が可能になります。経営と採用が分断されていては成り立たない現代において、経営者自身がこの手法を理解し、牽引することの価値は極めて大きいのです。

採用マーケティングに関心のある人事担当者

近年の採用活動では、求職者との接点が増えた一方で、企業の魅力をどう伝えるかという課題が浮き彫りになっています。ただ情報を拡散するだけではエントリーにはつながらず、むしろその情報の“質”や“伝え方”が問われています。そこで必要になるのが、採用にマーケティングの発想を取り入れることです。

本書では「認知」「共感」「行動」「ファン化」という4ステップに分けて、求職者が心を動かし、紹介に至るまでのプロセスを可視化しています。SNSやオウンドメディアを活用した広報活動だけでなく、社員の日常をどうコンテンツ化するか、どのように共感を生み、行動に結びつけるかといった観点まで体系的に説明されています。

さらに、採用活動の効果測定のためのKPI設定方法や、ペルソナ設計の考え方など、実務で応用しやすい内容も盛り込まれており、採用担当者がマーケターとしての視点を身につける助けとなります。

採用ブランディングを強化したい広報・PR担当者

広報やPRの役割は、商品やサービスの魅力を伝えることにとどまりません。近年では「どんな人が働いているのか」「どんな価値観を大切にしているのか」といった企業の“内側”に注目が集まるようになりました。このような背景のもと、採用ブランディングの重要性が高まっています。

本書では、社員の声や日常の姿を企業の“語り手”として位置づけることで、採用活動をブランディングの一環として構築する方法を解説しています。たとえば、リファラル制度を通じて社員が「うちの会社、いいよ」と自然に言える環境を整えることは、そのまま外部への信頼形成にもつながります。

また、EVP(Employee Value Proposition)を明文化し、それを社内外で一貫して伝えるストーリーデザインも紹介されており、広報の専門性を生かして採用戦略に貢献できる知識が豊富です。

自社に合う人材を効率よく獲得したい中小企業の責任者

大手と比べて予算やブランド力で劣る中小企業にとって、リファラル採用は数少ない“逆転可能な”採用戦略です。広告に大きな費用を投じることなく、社員の信頼関係をベースにした紹介によって、企業の文化や価値観に合った人材を効率よく迎え入れることができます。

本書では、実際に中小IT企業や飲食業など、限られたリソースの中で成功した事例を多く紹介しています。スモールスタートから始める導入プロセス、金銭インセンティブに頼らない動機づけの工夫、制度の心理的ハードルを下げるコミュニケーション手法など、実践的な内容が豊富です。

紹介を通じて入社した人材は企業への理解度が高く、早期離職のリスクも低いため、採用の質と定着率の両方を改善できる点でも注目すべき戦略といえるでしょう。

本の感想・レビュー

採用の固定観念が覆された

自分の中で「採用」といえば求人広告に人を集めるもの、というイメージが染みついていました。でもこの本を読んで、その前提が完全に覆されました。いかに自分が“戦わされる採用”の枠組みに慣れていたか、思い知ったんです。

特に印象的だったのは、「採用活動の土俵自体を見直す」という考え方です。これまでずっと、競合他社と同じフィールドで人材の取り合いをしていたことに疑問を持ったことはなかった。でも本書では、社員という社内資産を活かして“外から取りにいく”のではなく、“内から自然と引き寄せる”というアプローチを徹底的に解説していて、目から鱗が落ちる思いでした。

本書を通じて、採用活動とは単なる人員補充ではなく、会社そのもののあり方や文化を再定義する行為だと気づけたのが、私にとって大きな収穫です。

社員の巻き込み方が具体的で参考になる

現場で採用に携わる中で、社員をどう巻き込むかというのは、いつも悩みの種でした。正直なところ、「忙しい社員に頼みにくい」とか「紹介って義務じゃないのに気まずい」といった空気もあり、リファラル採用の導入は諦めかけていたんです。

そんな中で読んだこの本は、巻き込み方の手順が極めてリアルで、思わずメモを取りながら読み進めました。たとえば、紹介を頼む前に社員自身が会社に「共感」していることが前提だという話には深く納得しましたし、「ストーリーとして伝えることで社員がファンになる」という流れも、自社で即実践できそうだと思いました。

制度設計だけでなく、心理的な配慮まで丁寧に描かれていて、「これなら巻き込みが可能かもしれない」と思わせてくれたのは、この本ならではだと感じました。

従業員体験と採用の接点が明確になった

読んでいて一番興味を引かれたのは、「従業員体験(Employee Experience)」がリファラル採用を支える土台になる、という指摘でした。これまで、採用と従業員満足度は別の領域だと思っていたのですが、本書を通じて、両者は密接に連動していると知り、考えが大きく変わりました。

従業員が日々どんな体験をし、どんな気持ちで働いているのか。それがポジティブでなければ、自然な紹介は生まれません。「社員がメディアになる」とは、まさにそういうことなのだと理解しました。

この本では、従業員体験をジャーニーとして捉え、それをどのように設計していくかのプロセスまで踏み込んでいて、採用の視点が企業経営の根本にあることを再認識させてくれました。

「リファラル採用3.0」の考え方が新しい

「リファラル採用3.0」という言葉に、最初は少し構えてしまいましたが、その内容を読んでみて、これは単なる進化系ではなく“視点の転換”なのだと分かりました。

これまでは「紹介してもらうにはどうするか?」という思考で止まっていたのが、「社員が自然と誰かを誘いたくなるには、会社として何を整えるか?」というアプローチに変わる。これが“3.0”の意味するところなのだと理解できた時、ものすごく腑に落ちました。

加えて、金銭的な報酬ではなく、感情的な共鳴や参加体験を大切にする考え方も今の時代にマッチしていて、紹介行動が文化として根付く理由が見えてきました。単なる制度論ではない、思想としてのリファラル採用に触れた気がします。

マーケティングの視点が採用に応用できる

自分はこれまで、採用という分野とマーケティングを明確に切り分けて考えていました。だからこそ、本書の中で「Recruiting is Marketing(採用はマーケティングである)」という考え方に触れたときはとても驚きました。

特に第4章の実践編で展開されていた「認知」「共感」「行動」「ファン化」のステップ設計は、まさに顧客をファンに変えていくマーケティングのプロセスそのもので、従業員をメディアと見立てる発想にも納得がいきました。社員が発信するリアルな声は、どんな広告よりも説得力を持つ。その意味で、本書は採用活動をブランディングの一部として捉え直す重要性を、具体的な手法とともに示してくれます。

成功事例のリアリティに説得力がある

この本で最も参考になったのは、第5章に掲載されていた各社の成功事例でした。富士通、博報堂DYグループ、モスストアカンパニーなど、名の知れた企業がどのようにリファラル採用を導入し、何を成果として得たのかが非常に丁寧に描かれていて、読みながら何度もページに線を引きました。

単なる美談ではなく、実際に直面した課題や制度設計における工夫まで紹介されていた点が特に良かったです。どの事例も、等身大の企業活動として描かれているため、現場で採用に携わっている者にとっては非常に実用的でした。机上の理論に留まらない実践的な知見が、本書全体の価値を一段と高めています。

中長期視点のゴール設計が腹落ちした

採用は目の前の人員充足だけでなく、未来の組織を形作るための活動である――そう教えてくれたのが、本書の第3章でした。特に「定量ゴール」と「状態目標」の設計についての説明は非常に理にかなっていて、個人的にはその部分だけでも読む価値があると感じています。

目先のKPIだけに目を奪われがちな採用活動に対して、状態変化を指標として設けるという視点は、長期的に組織の体質を改善するうえで極めて有効です。「何人採れたか」ではなく、「どんな理由で人が集まり、どのように社内に馴染んでいったか」を見つめることの重要性を学びました。

社員の声が最大の採用資産だと実感した

私は広報部門に所属しているのですが、この本を読んでからは、社員の何気ない言葉こそが企業のブランド価値であると確信するようになりました。第1章や第4章で繰り返し語られる「社員がメディアになる」というメッセージは、自社の魅力を最もリアルに伝えられるのは広告でもPR文章でもなく、日々働いている人々の言葉と表情だということを改めて気づかせてくれます。

人事と広報の垣根を越えた連携の必要性を感じさせる内容でもあり、採用活動を通じて社内外にどのようなメッセージを発信していくかという問いへのヒントが、そこかしこにちりばめられていました。社員の声を戦略的に活かすことで、組織全体が一つのブランドとして輝き出す――そんな可能性を本書は提示しています。

まとめ

この記事の締めくくりとして、書籍『人材獲得競争時代の 戦わない採用 「リファラル採用」のすべて』を通じて得られる価値と、読後に踏み出すべき一歩について整理します。

以下の内容に沿って、最終的な理解と行動指針を深めていただければと思います。

- この本を読んで得られるメリット

- 読後の次のステップ

- 総括

それぞれ詳しく見ていきましょう。

この本を読んで得られるメリット

以下に、本書を通じて得られる代表的なメリットを紹介します。

採用活動を「全社員型」へと変える意識転換ができる

本書の中核となるのが、採用は人事だけの仕事ではなく、社員全員が当事者として関わるべき活動であるという考え方です。社員が日々の仕事や人間関係の中で自社を紹介したくなるような文化をつくることこそが、リファラル採用の本質であり、持続的な採用力の源泉となります。この価値観を理解することによって、「求人票を出して待つ」採用から、「共感を呼び起こすストーリーを届ける」採用へと発想を転換できます。

採用と経営戦略の結びつきを再認識できる

本書を読むことで、採用活動が単なる人員補充ではなく、企業の競争力そのものに直結する戦略であることを深く理解できます。優秀な人材が自然と集まる会社には、企業理念や文化、現場の空気感が一貫して伝わる仕組みがあります。リファラル採用は、この「共感される仕組み」を経営レベルで整備する行為であり、組織全体のブランド力や従業員エンゲージメントとも密接に関わっています。採用は経営そのものであるという視座を得ることで、これまで見えていなかった連携の可能性が広がります。

具体的な制度設計と運用ノウハウが学べる

理論や理念だけでなく、制度のつくり方、社内の巻き込み方、KPIの設計や心理的ハードルの下げ方など、実践的なノウハウがふんだんに盛り込まれている点も本書の大きな魅力です。読者は「自社ではどうすればうまくいくか?」を考えながら、スモールスタートの方法や社員の行動を促す導線づくりを学ぶことができます。読み進めるうちに、読者自身の組織に即した実装アイデアが自然と湧いてくるような構成になっています。

リファラル採用がもたらす「好循環」の仕組みを理解できる

紹介によって入社した人材が活躍し、さらに紹介したくなる環境が生まれる――こうした好循環の仕組みを理解することで、単なる採用手段としてではなく、企業全体を活性化させる人事戦略としてリファラル採用を捉えることができます。本書では成功事例も多く紹介されており、自社に合った形での導入イメージが明確になる点も大きな助けになります。長期的に見て、社員のエンゲージメントや離職率、採用コストなど、複数のKPIに良い影響を与えることがわかります。

読後の次のステップ

本書を読み終えた後、得られた知識や気づきをどのように実務に落とし込むかが鍵となります。ただ「学んだ」で終わらせず、実際に行動へとつなげることで、初めてリファラル採用の効果は企業内で実感されていくのです。

ここでは、読後に取り組むべき具体的なアクションについてご紹介します。

step

1スモールスタートで社内に種をまく

いきなり大掛かりな制度変更を目指すのではなく、まずは小さな一歩から始めることが重要です。たとえば、社内の一部チームで試験的にリファラル施策を導入し、反応や成果を観察してみる。あるいは、紹介したくなるような社員の声を集めて発信してみる。そうした「お試し」施策を通じて、現場のリアクションを丁寧に掴むことが、次の展開につながります。

step

2社員と一緒に制度をつくる

制度は「与えるもの」ではなく「共につくるもの」であるという発想が、リファラル採用を成功に導きます。読後には、社員へのヒアリングやワークショップの開催を検討し、現場の声を集めてください。「どんな紹介制度なら活用しやすいか」「紹介する際にどんな不安があるか」といったリアルな意見は、制度設計のヒントになります。制度が現場に根付くには、社員が当事者として関わることが不可欠です。

step

3KPIと進捗を可視化する仕組みを整える

成果が見える化されていなければ、制度の持続性は担保されません。本書を読んだあとは、自社に合ったKPI(紹介人数、応募率、採用決定率など)を設定し、それをどう社内で共有するかを考えてみてください。小さな成果でも定期的に振り返ることが、取り組みを進化させる原動力になります。評価軸が明確になることで、社員の参加意欲にもつながっていきます。

step

4経営層との対話を重ねて「組織戦略化」する

現場での施策と並行して、経営層との対話も欠かせません。特にリファラル採用は、会社全体の「人のあり方」に直結するため、戦略的な視点での合意形成が必要です。本書をもとに、採用を単なる実務ではなく、中長期の事業推進と結びつけて語る場を設けてください。経営視点からの理解と支援が加わることで、リファラル採用は社内に定着する“仕組み”へと進化していきます。

読後に最も重要なのは「一人で進めようとしない」ことです。

リファラル採用は社内全体を巻き込む文化づくりでもあるため、共に動いてくれる仲間を早い段階で見つけることが成功の鍵となります。

総括

書籍『人材獲得競争時代の 戦わない採用 「リファラル採用」のすべて』は、これまでの採用の常識を覆す「戦わない」という新しいアプローチを提案し、企業にとっての採用の本質を問い直す一冊です。本書が示しているのは、単なる手法の刷新ではなく、企業文化や人材観そのものの変革です。社員という内側のリソースを最大限に活用し、「推薦したくなる職場」を起点に、持続可能で競合に左右されない採用体制を築くことができるという力強いメッセージが貫かれています。

全体を通して特徴的なのは、「人材獲得を企業競争の“戦い”から解放する」という思想の明確さと、それを実現するための実践的なフレームワークの充実ぶりです。企業が抱える課題を正確に捉え、それに応じた準備、実践、応用の各ステップが段階的に整理されており、どこから手をつければよいか分からない担当者にとっても導入しやすい構成となっています。特に、実在企業の事例を挙げて成功の道筋を示している点は、信頼性と具体性を高め、実務との距離を大きく縮めています。

さらに本書は、単にリファラル採用の仕組みを説明するにとどまらず、社員一人ひとりが会社のファンになり、企業のストーリーを語ることで、採用の質と効率が高まっていくという、いわば「循環型」の人材獲得モデルを描いています。そのビジョンは、人口減少・情報過多の時代における人事戦略として極めて現実的でありながら、組織と人材の関係性を深く見つめ直す契機にもなります。

本書を手にした読者にとって、「リファラル採用」はもはや単なる選択肢ではなく、今後の人材戦略における核となるべき手法であると実感できるはずです。

そしてそれは、人事部門だけでなく、経営層や広報、現場の社員すべてが関与し、共に進めていくべき企業変革の一歩でもあるのです。

企業が本書の提案をどれだけ真摯に受け止め、実行に移せるかが、これからの採用成果を左右する鍵となるでしょう。

人材採用に関するおすすめ書籍

人材採用に関するおすすめ書籍です。

本の「内容・感想」を紹介しています。

- 優秀な人材を採用できるようになるおすすめの本!人気ランキング

- 人材不足をこの1冊で解決! 採用の強化書

- 経営×人材の超プロが教える人を選ぶ技術

- 採用100年史から読む 人材業界の未来シナリオ

- 採用広報から、スカウト文章、面接術まで 「本当にほしい人材」が集まる中途採用の定石

- 「化ける人材」採用の成功戦略(小さな会社こそが絶対にほしい!)

- 採用に強い会社は何をしているか ~52の事例から読み解く採用の原理原則

- 社員20人なのに新卒採用に1万人が殺到 日本一学生が集まる中小企業の秘密

- 人材獲得競争時代の 戦わない採用 「リファラル採用」のすべて

- 求人募集をしても応募がない・採用できない会社に欲しい人材が集まる方法