新卒採用市場がかつてない売り手優位に傾く中、中小企業の経営者や人事担当者は、優秀な若手人材の確保に大きな課題を感じているかもしれません。しかし、たとえ社員20名規模の企業であっても、全国から1万人もの学生を惹きつけ、厳選した数名を採用することは夢ではありません。

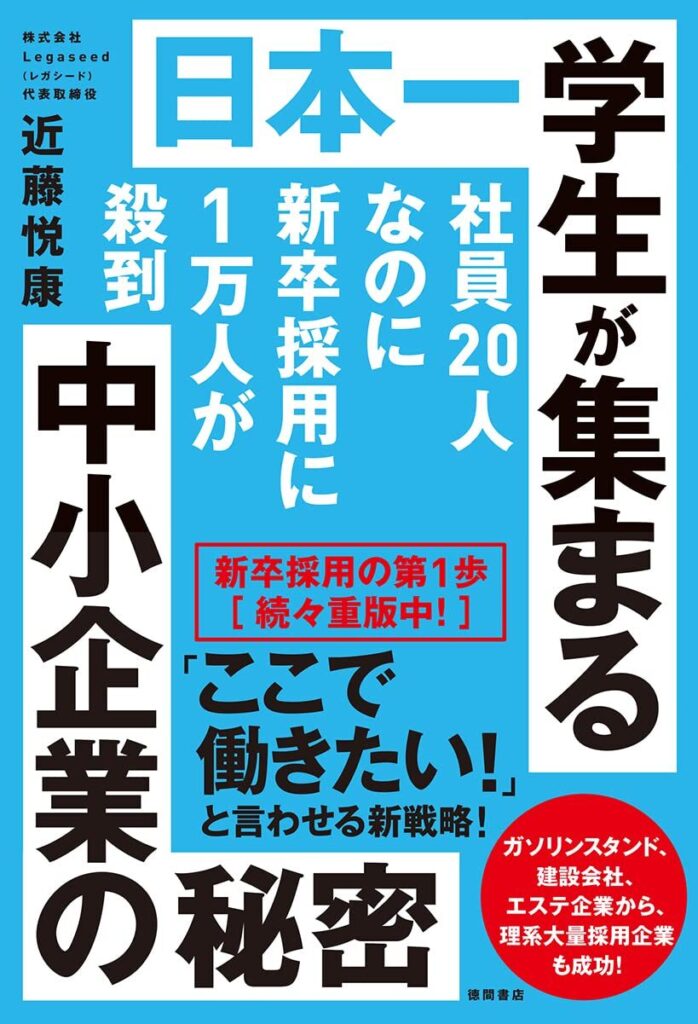

本書『社員20人なのに新卒採用に1万人が殺到 日本一学生が集まる中小企業の秘密』は、地方企業や無名企業でも実現可能な、実践的かつ再現性の高い採用戦略を明らかにします。

著者はLegaseed(レガシード)社長・近藤悦康氏。自身の経験とコンサルティング実績をもとに、学生に選ばれる企業へと変革するための思考法とノウハウを、具体例を交えながら惜しみなく公開しています。

単なるテクニックではなく、企業自体を進化させる採用活動の本質に迫る一冊。

中小企業が持つ可能性を引き出したいすべてのリーダーに贈られる、必読の書です。

合わせて読みたい記事

-

-

優秀な人材を採用できるようになるおすすめの本 10選!人気ランキング【2026年】

企業の成長において、優秀な人材の確保は欠かせません。 しかし、「なかなか良い人材が集まらない」「採用してもすぐに辞めてしまう」「自社に合う人を見極めるのが難しい」といった悩みを抱える採用担当者や経営者 ...

続きを見る

書籍『社員20人なのに新卒採用に1万人が殺到 日本一学生が集まる中小企業の秘密』の書評

本書は、社員数わずか20人の中小企業が、1万人を超える学生を集め、厳選された人材を採用するまでに至った驚異的な採用成功の軌跡を描いています。単なる採用ノウハウにとどまらず、会社そのものを変革するための戦略が凝縮されており、中小企業経営者や人事担当者にとって必読の内容となっています。

ここでは、本書を深く理解するために、以下のポイントごとに整理して紹介していきます。

- 著者:近藤悦康のプロフィール

- 本書の要約

- 本書の目的

- 人気の理由と魅力

それぞれの項目をもとに、本書の特長や価値について、初心者にも分かりやすく丁寧に解説していきます。

著者:近藤悦康のプロフィール

近藤悦康氏は、株式会社Legaseed(レガシード)の代表取締役社長として、採用・組織開発・人材育成の分野で幅広く活躍している人物です。1979年に岡山県で生まれ、千葉工業大学大学院を修了後、アチーブメント株式会社に新卒第1号社員として入社しました。営業部門での活躍を経て、新規事業の立ち上げや研修講師としても実績を積み、若くして経営視点を養います。

2013年に独立してレガシードを設立し、創業5年目で社員数20名ながら、年間1万2000人以上の学生応募を集める新卒採用を成功させました。これまでに600社以上の組織改革支援を行い、NHK『クローズアップ現代』やテレビ東京『ワールドビジネスサテライト』など、メディアへの出演も多数。著書『内定辞退ゼロ』や各種講演活動を通じて、採用を「企業戦略」として再定義する提案を行い続けています。

本書の要約

本書『社員20人なのに新卒採用に1万人が殺到 日本一学生が集まる中小企業の秘密』は、企業規模やブランド力に頼らずに、優秀な若手人材を惹きつけるための採用戦略を体系的にまとめた一冊です。著者・近藤悦康氏が率いるLegaseedは、創業わずか5年、社員数20名という小規模企業ながら、年間1万2000人もの学生から応募を集め、その中から厳選された数名を採用することに成功しました。本書では、その驚異的な成果を支えた実践的ノウハウが惜しみなく紹介されています。

特に重要なポイントは、単なる求人広告やリクルーティングイベントに頼るのではなく、「学生に企業の未来を“自分ごと”として感じてもらう」ための仕掛けを設計することです。その一例が「オープンカンパニー」と呼ばれるオフィス開放型イベントであり、学生が実際に職場を体験し、社員と直接対話することで、企業文化を肌で感じてもらう取り組みが中心に据えられています。この活動により、表面的な条件比較ではない「共感」を引き出し、入社意欲を根本から高めることに成功しています。

また本書は、採用活動を単なる「人を集める手段」ではなく、企業の成長戦略そのものと捉える視点を読者に促します。経営者が主導し、組織全体で取り組むべき重要プロジェクトとして採用を位置づけるべきであり、採用を通じて企業文化を強化し、長期的な競争力を生み出していくという発想が繰り返し説かれています。

本書の目的

本書の最大の目的は、中小企業が新卒採用市場で大企業に伍して戦い、さらに採用活動を通じて組織自体を未来型に進化させるための道筋を示すことにあります。従来、多くの中小企業は、「うちは知名度がないから」「ブランド力がないから」という理由で採用を諦めがちでした。しかし近藤氏は、それが単なる思い込みであり、真に大切なのは企業のビジョン、働く人の魅力、そして成長の可能性を伝える努力にあると断言しています。

採用活動とは単なる人員確保のための活動ではなく、企業の理念や未来像を外部に発信する大きなブランディングの機会であり、また社内における意識改革のチャンスでもあると、本書では明確に位置づけられています。採用活動を通じて企業自身が「どんな会社になりたいのか」「誰と一緒に未来を作りたいのか」を明文化し、社内外に打ち出すプロセスこそが、組織の成長エンジンになるのです。

また、経営者自身が採用活動にリーダーシップを発揮することの重要性も繰り返し説かれています。単に採用担当者に任せるのではなく、トップ自らが理念を語り、未来像を示し、学生たちと直接向き合うことで、企業の熱量がダイレクトに伝わるようになります。この熱量こそが、学生たちの心を動かし、大手企業にはない魅力を感じさせる要素となるのです。

さらに、採用活動は一過性のものではなく、長期的な組織改革の一環として継続的に取り組むべきものであるとされています。たとえ1年目に成果が出なかったとしても、その取り組みが社内の意識を変え、社外への認知度を高め、次のステップへの布石となることを強調しています。

人気の理由と魅力

本書が圧倒的な人気を集めている理由は、何よりもその「リアルさ」と「再現性の高さ」にあります。中小企業が置かれた厳しい現実に真正面から向き合いながら、それでも「できる」と示すための具体策がふんだんに盛り込まれている点が、多くの経営者や人事担当者に支持されています。

一般的なビジネス書にありがちな抽象論ではなく、著者自身が実践し、成果を出してきた生きた事例が中心となっているため、読む側もすぐに自社の課題に置き換えてイメージしやすいのです。特に、知名度ゼロの企業がどのようにして学生に興味を持たれ、エントリーを獲得し、入社に至らせたのかという具体的な流れは、地方企業やスタートアップにとっても極めて実践的なヒントになります。

また、単に「人を集める」だけでなく、入社後に活躍できる人材を見極め、長期的に組織を成長させるための視点が貫かれている点も、本書が高い評価を受ける理由のひとつです。新卒採用を「採用担当任せ」にするのではなく、経営層がリーダーシップを発揮して組織変革の起点とするべきだという提言は、多くの企業にとって大きな気づきを与えています。

さらに、実施しやすい施策(例:オープンカンパニー、リファラル採用、ストーリーワーク型面接など)が豊富に紹介されているため、「読んだらすぐ動ける」実用書としての魅力も際立っています。単なる啓蒙にとどまらず、読者の背中を押し、具体的な行動に結びつける力を持った一冊です。

本の内容(目次)

本書『社員20人なのに新卒採用に1万人が殺到 日本一学生が集まる中小企業の秘密』は、各章ごとに新卒採用成功の秘訣を段階的に掘り下げています。

以下の項目ごとに、その特徴とポイントを詳しく紹介していきます。

- プロローグ 社員を一人採用するのは「3億円の投資」と同じです!

- 序章 なぜ、あなたの会社はデキル人材が集まらないのか?

- 第1章 「集まらない、活躍しない、続かない」が会社の悩みのタネ

- 第2章 「ニワトリ」が先か「タマゴ」が先か!?!?

- 第3章 会社で活躍している人材を採用チームに抜擢しなさい!

- 第4章 広告だけに頼らない「人が集まる」マーケティング戦略

- 第5章 「入社したくなる」選考フローのつくり方

- 第6章 筆記試験と面接で見極めると「ミスマッチ」が起こる

- 第7章 究極の採用は、「採用活動をしない」こと

- エピローグ 「はたらく」を「しあわせ」に

それでは順に、各章で語られている重要なメッセージを見ていきましょう。

プロローグ 社員を一人採用するのは「3億円の投資」と同じです!

プロローグでは、新卒採用の重要性と投資価値について強く訴えかけています。著者はまず、「社員一人を採用することは、約3億円の投資に相当する」という衝撃的な事実を提示します。これは単に給与や福利厚生だけでなく、教育コスト、社会保険料、税金負担なども含めた総額であり、経営者としてこの規模のリスクとリターンを真剣に考えなければならないと説きます。

また、一般的に中小企業は新卒採用に対して諦めや妥協の意識を持ちがちですが、本書ではその考え方を根本から覆します。著者自身が経営する社員20人規模のレガシード社が、1万人以上の学生を惹きつけ、そこから厳選した人材を採用することに成功した事例を紹介し、「規模や知名度のハンデは、工夫と覚悟で十分に乗り越えられる」と強調します。

さらに、選考段階から学生たちに会社の未来像を自分ごととして捉えてもらう取り組みや、オープンカンパニーと呼ばれる自社説明会イベントを開催していることも紹介されます。優秀な人材を惹きつけるためには、ブランド力ではなく「未来を一緒に創る」というビジョンへの共感を生み出すことがカギだと力説します。

新卒一人を採用することは、単なる「若手の補充」ではありません。

将来にわたって会社の屋台骨を支える存在への投資だという認識が、経営者には必要なのです。

序章 なぜ、あなたの会社はデキル人材が集まらないのか?

序章では、多くの中小企業が優秀な人材を採用できない理由について、鋭く切り込んでいます。採用に失敗する最大の原因は、そもそも「どんな人材を採用すべきか」が明確になっていないことだと指摘します。漠然と「良い人材が欲しい」と願っても、明確なビジョンや基準がなければ、学生にも魅力が伝わらず、結果的に集まる人材の質も低くなってしまうのです。

さらに、就職サイトへの広告掲載だけに頼る旧来型の採用手法の限界についても触れています。単に「見つけてもらう」のではなく、自社が能動的に「出会いに行く」姿勢が求められるといいます。そして、お金をかけた求人広告に頼るよりも、企業としての「知恵」を絞り、魅力的な出会いの場を自ら作り出すことの重要性を説いています。

また、「人を採ること」が目的になってしまうと、本来の採用活動の意義が失われるとも警鐘を鳴らしています。採用とは単なる人数合わせではなく、会社の未来を共に切り拓く仲間を迎え入れる行為であるべきだという、著者の強い信念が感じられるパートです。

第1章 「集まらない、活躍しない、続かない」が会社の悩みのタネ

第1章では、多くの中小企業が抱える三重苦――「人が集まらない」「採用しても活躍しない」「すぐに辞めてしまう」――の根本原因を解き明かしています。著者はこれらを単なる偶然や若者の問題とするのではなく、「社長の考え方」が最大の要因であると喝破します。

採用に成功するためには、まず経営者自身が採用に本気で取り組み、会社の未来像と採用活動を結びつける必要があると説きます。単に人数合わせをするのではなく、将来の会社像に必要な人材を、今のうちから採りにいく戦略が欠かせません。採用を単なる「補充作業」とみなしている企業では、当然ながらモチベーションの高い学生を惹きつけることができないのです。

また、採用がうまくいかない企業には共通する「八つの誤った思い込み」があると紹介されています。それらの思い込みを捨て、「枠内思考」ではなく「枠外思考」へとシフトすることで、はじめて新たな人材戦略が可能になると語っています。

第2章 「ニワトリ」が先か「タマゴ」が先か!?

第2章では、企業経営における重要なテーマ――成長と採用の順序――が議論されています。多くの経営者は、「会社の規模が大きくなったら優秀な人材が採れる」と考えがちですが、近藤氏はこの考えに異を唱えます。実際には、優秀な人材を先に採用しなければ、会社の成長などあり得ないのだと力説するのです。

たとえば、「顧客満足」と「人材採用」のどちらが先かと問われれば、著者は迷わず「人材採用」だと答えます。なぜなら、質の高い人材がいなければ、そもそも顧客を満足させる商品やサービスを生み出すことはできないからです。社員教育や組織づくりも、優秀な人材を採用することで初めて本格的に機能し始めます。つまり、あらゆる経営課題の出発点は「採用」なのだと位置づけているのです。

また、ここでは中途採用と新卒採用の違いについても言及されています。中途採用は即戦力を得られるメリットがある一方で、自社文化への適応が難しくなるリスクも高いと指摘。新卒採用こそが、企業文化を根付かせ、将来の幹部候補を育てるための土台となると論じられています。

会社を成長させたいなら、まず人材に投資する覚悟を決めること。

それが「ニワトリとタマゴ問題」の答えなのです。

第3章 会社で活躍している人材を採用チームに抜擢しなさい!

第3章では、採用活動の成功には「誰が採用活動に関わるか」が決定的に重要であることが語られます。著者は、単に採用担当者だけでなく、実際に現場で活躍している社員を積極的に採用チームに起用するべきだと提言しています。

理由は明快です。学生たちは会社選びの際に、パンフレットや求人情報ではなく、「出会った社員」を通して企業の本質を見極めようとするからです。言葉よりも態度、理念よりも空気感。だからこそ、最前線で働く、輝いている社員たちが直接学生と接することが、何よりも説得力を持つのです。

さらに、採用チームに加える社員は、「四つの確信」――会社の未来、企業理念、働く意義、自らの成長――を心から信じていることが条件とされます。これらに対する確信がない人材が採用活動に関われば、かえって学生に不信感を抱かせてしまうリスクがあるからです。

また、採用担当者には単なる事務的役割を期待するのではなく、経営者の分身として、自社の未来像を語れる存在であることが求められると述べています。採用とは、未来の仲間を選び、ともに成長していくための第一歩であり、それにふさわしい情熱と誇りを持った社員だけが、学生たちの心を動かせるのです。

採用チームは「営業チーム」ではない。「未来を共に創る仲間を探すプロジェクトチーム」。

だからこそ、本気のメンバー選びが必要です。

第4章 広告だけに頼らない「人が集まる」マーケティング戦略

第4章では、従来型の求人広告に依存しない新しい採用マーケティング戦略が提案されています。著者の近藤悦康氏は、求人広告だけでは本当に欲しい人材には届かないと断言し、「ターゲット人材に直接響く手法」へと転換する重要性を説きます。

具体的には、ピンポイントマーケティングによるターゲット層への的確なアプローチや、社員紹介を活用するリファラル採用、さらにはインターンシップを早期から導入して学生と深い接点を持つ囲い込みマーケティングなど、多角的な施策が紹介されています。これらは単なる一時的な応募者集めではなく、会社の魅力を自ら発信し、求職者との信頼関係を構築していくことを重視した手法です。

さらに、口コミマーケティングや、自社から積極的にターゲットに接触していく攻め型のマーケティングも推奨されています。著者は、レガシード社の事例として、年間2000人以上の学生を集める「オープンカンパニー」という独自イベントを開催し、学生たちに実際の職場環境を体験させ、ファン化させる取り組みを紹介しています。

第5章 「入社したくなる」選考フローのつくり方

第5章では、採用プロセス全体を通じて「入社したい」と学生に思わせるための工夫が解説されています。著者は、最後に学生から断られる原因は「魅了しきれていなかったから」だとし、採用段階でいかに心を掴むかが勝負だと強調します。

そのためには、会社説明会を社長自らがリードし、「説明型」ではなく「参加型」に変えるべきだと提案します。学生たちが一方的に話を聞く場ではなく、主体的に関与できる空間を作ることで、会社との心理的距離を縮めることができるのです。

また、簡単に内定を出さず、あえてハードルを高く設定することの重要性にも言及しています。適度な緊張感を持たせることで、学生たちは真剣に自己成長を考えるようになり、本当に入社したいという意欲が高まるのです。さらに、相手の欲求に応じた情報提供、オフモードの素顔を見せる工夫、迷っている学生には特別な機会を設けるなど、個々に合わせた丁寧な対応が求められると述べています。

第6章 筆記試験と面接で見極めると「ミスマッチ」が起こる

第6章では、伝統的な筆記試験や面接だけでは人材の本質を見極めることができず、かえってミスマッチを招きやすいと警告しています。著者は、面接官が個人的な好みや感覚で合否を決めてしまうリスクについて、鋭く指摘しています。

たとえ求める人物像を言語化していても、表面的な受け答えや第一印象に左右され、優秀な人材を取り逃がすことがあるのです。そのため、著者は「行動特性」に注目することの重要性を強調しています。過去にどのような行動を取ってきたかという具体的なエピソードを通じて、その人の本質を見抜くアプローチが提案されています。

また、レガシード社独自の「五つの採用基準」や、入社意思が100%に満たない場合は内定を出さないという厳格な基準についても紹介されています。さらに、選考に「ストーリーワーク」という手法を取り入れ、学生自身に自己の物語を語らせることで、より深い自己理解と会社へのコミットメントを引き出す工夫も示されています。

採用とは「スペックの高い人を集めること」ではありません。

「未来を共に創れる人」を本気で見極める覚悟が求められるのです。

第7章 究極の採用は、「採用活動をしない」こと

第7章では、採用の究極の理想像について語られます。近藤氏は、「入社したい会社」を目指すより、「入社してよかった会社」を作るべきだと説きます。つまり、採用活動で外にアピールするのではなく、社員一人ひとりを本当に大切にすることで、自然と人が集まる状態を目指すべきなのです。

そのためには、経営者自らが社員の幸せを追求し、常に会社を進化させ続ける覚悟が必要です。採用活動とは、単なる人集めではなく、企業文化そのものを育む営みであると位置づけています。たとえすぐに人材が採用できなかったとしても、その過程で組織力が高まり、会社の魅力が磨かれていく。これこそが本当に意味のある採用活動だと結論づけています。

また、立場や肩書に溺れず、常に一人の人間として相手に向き合う姿勢も求められています。そうした真摯な姿勢が、学生や社会から自然に支持される企業を生み出すのです。

エピローグ 「はたらく」を「しあわせ」に

エピローグでは、著者の個人的な原体験と、「働くことの意味」についての深い想いが語られます。著者は父親の死を通じて「生きる意味」「働くことの意味」に改めて向き合い、「所属はレガシード、舞台は地球」という大きな視座を持つようになったと述懐します。

また、単に仕事のために生きるのではなく、「誰と、どこまで、何を目指して働くか」という視点を大切にするべきだと訴えます。人生の大半を占める「仕事」という時間を、単なる生計手段ではなく、「自己実現」と「他者貢献」の場に昇華させることが、真の幸福につながると強く語られています。

さらに、将来的なビジョンとして「教育テーマパーク」の構想にも触れ、教育を通じて未来を変えていきたいという壮大な志も披露されています。

対象読者

本書『社員20人なのに新卒採用に1万人が殺到 日本一学生が集まる中小企業の秘密』は、特定の課題や目標を持った読者に向けて書かれています。

以下に挙げる方々に、特に参考となる内容が豊富に詰まっています。

- 中小企業で新卒採用に課題を感じている経営者

- 優秀な若手人材を獲得したい人事担当者

- 採用戦略を見直したいベンチャー企業の代表者

- 地方企業で人材不足に悩む経営層

- 採用活動を通じて組織改革を目指したいリーダー

それぞれの対象者に向けたポイントについて、順に詳しく解説していきます。

中小企業で新卒採用に課題を感じている経営者

現在の新卒採用市場は、売り手市場が続いており、中小企業にとって優秀な人材の確保はますます難しくなっています。特に、従業員規模の小さな企業では、学生からの認知度や企業ブランドの弱さがネックとなり、採用活動そのものが大きなハードルになりがちです。本書は、まさにこうした悩みを抱える中小企業の経営者に向けて書かれています。

著者の近藤悦康氏は、自らが社員20人規模の会社を経営する中で1万人以上の学生を集め、厳選した人材を採用するという成果を上げてきました。その具体的な取り組みや戦略がふんだんに紹介されており、単なる理論ではなく、現場で培われた実践知が詰まっています。経営者自らが採用活動をリードし、会社の未来を創るための人材確保に本気で取り組む姿勢が必要であることを、本書は強く訴えかけています。

優秀な若手人材を獲得したい人事担当者

若手の優秀な人材を採用したいと考える人事担当者にとって、本書は大きな示唆を与えてくれる一冊です。現在の就活生は、単に給与や福利厚生だけで企業を選ぶのではなく、どのような環境で成長できるか、自分自身がどれだけ裁量を持てるかといった「成長実感」や「自己実現」を重視する傾向が強くなっています。

本書では、企業がこうした新しい価値観を持った学生たちにどうアプローチし、どう共感を得るべきかを具体的に解説しています。また、単なる選考プロセスの設計に留まらず、採用活動全体を通じて「会社の魅力を学生に体験させる」ことの重要性が繰り返し説かれています。人事担当者が、従来型の「選ぶ側」から「選ばれる側」への意識転換を図るための実践的アドバイスが満載です。

採用戦略を見直したいベンチャー企業の代表者

急成長を目指すベンチャー企業にとって、採用戦略の成否は事業の未来を左右します。しかし、採用を「とりあえず人数を確保する作業」として捉えてしまうと、後々大きなミスマッチに悩まされることになります。本書は、採用戦略の根幹に「自社の未来像と求める人材像の一致」を据える重要性を、豊富な事例とともに解説しています。

ベンチャー企業では、社風やビジョンに共感する仲間を集めることが何より重要です。そのためには、選考段階から候補者に「自社の未来を共に創りたい」と思わせる仕掛けが不可欠です。本書では、ただの選考フローではなく、インターンシップやオープンカンパニーなど、体験型の採用活動によって深いエンゲージメントを生み出す手法が紹介されています。

地方企業で人材不足に悩む経営層

地方の中小企業では、慢性的な人材不足が大きな経営課題となっています。大都市圏に比べ選択肢が限られる地方では、そもそも母集団形成が難しいという現実があります。しかし、本書では「地方だから無理」という諦めを打ち破る数々の成功事例が紹介されています。

たとえば、岡山県のガソリンスタンド企業が、新卒で採用した数名の若手社員に新規事業を任せ、業績を大幅に拡大した話などは、地方企業にとって大きな希望を与える内容です。重要なのは、地域に根差した企業であっても、成長意欲や挑戦精神を前面に押し出すことで、学生たちの心を動かすことができるという点です。

地方のハンディキャップを「情熱」と「ビジョン」で乗り越えることは十分可能です。

採用成功の鍵は、規模ではなく「熱量」にあります。

採用活動を通じて組織改革を目指したいリーダー

本書が最も力を入れているメッセージのひとつが、「採用は組織をイノベートする最大のチャンスである」という考え方です。単に人数を揃えるためではなく、会社を次の成長ステージに押し上げる原動力となる人材を採用する──この意識を持ったリーダーにこそ、本書は大きな価値をもたらします。

新卒採用活動を通じて、自社の強みや弱みを見つめ直し、ビジョンを磨き、未来を見据えた組織設計を行う。こうしたプロセスが、企業のカルチャーそのものを刷新していくのです。本書では、採用活動そのものを組織改革プロジェクトとして捉え、若手から幹部社員まで巻き込んで推進していく手法が数多く紹介されています。

変革を起こしたいと願うリーダーにとって、新卒採用を単なる「入口管理」ではなく「未来設計」として捉える視点は、非常に強力な武器になるでしょう。

本の感想・レビュー

「3億円の投資」という言葉が心に刺さった

この本を手に取り最初に驚かされたのは、「新卒一人を採用するのは3億円の投資と同じだ」という強烈なメッセージでした。採用にかかるコストというと、求人広告費や採用活動に要する手間といった目先の金額をイメージしがちですが、著者はそうした表面的な話にとどまらず、給与、福利厚生、教育費、税金など、40年間積み重なっていく総額をもとに、採用の意味を問い直していました。

私はこれまで、採用活動は「人手を補充するための手段」くらいに考えていた節がありました。しかしこの視点を知ったことで、単なる人員補充ではなく、未来に向けた経営判断であり、重大な覚悟が求められる一大プロジェクトなのだと痛感しました。たった一人の採用にも、企業の存続を左右するほどの責任が伴う。軽い気持ちで内定を出すことの怖さと、採用の本当の重みを、改めて心の底から理解することができました。

学生が「自分ごと」として企業を選ぶ仕組みに納得

学生たちにとって、企業選びは単なる条件比較ではない。これは理屈では分かっていたつもりでしたが、本書を読んで初めて「腹落ち」した気がします。著者は、学生たちが企業を選ぶとき、自分の未来を重ね合わせられるかどうか、自分が成長し活躍できる場所だと感じられるかどうかが、何より重要だと繰り返し語っています。

特に印象に残ったのは、レガシードが実施している「オープンカンパニー」という取り組みです。オフィスを丸一日開放し、仕事現場や社員たちと直接触れ合うことで、学生たちが「ここで働く自分」を自然にイメージできるようにしているという工夫に、強く心を動かされました。説明会でどれだけ言葉を尽くしても伝わらないものが、現場の空気感やリアルな先輩社員の姿を通して、ぐっと身近に感じられる。そうした仕掛けを作ることこそ、これからの採用には欠かせないのだと、心から納得しました。

経営者自らが動くべき理由が明快だった

採用活動は人事部門に任せるもの。そんな常識を、著者は見事に覆してくれました。本書では、特に新卒採用においては「経営者自らが前面に立つべきである」と繰り返し説かれています。その理由として、学生たちは単なる労働条件や待遇ではなく、「この経営者のもとでなら、自分も未来を託して頑張りたい」と感じるかどうかを重視している、という説明がありました。

この話を読んだとき、私は思わずハッとしました。これまでの説明会では、事務的に企業情報を伝えることばかりに力を注いでおり、肝心の「誰と働くか」という大切な視点をおろそかにしていたことに気づいたのです。経営者自身が自らの言葉で、どんな未来を描き、どんな仲間と共に歩みたいのかを真剣に語る。その熱量こそが、学生たちの心に届くのだという確信を得ました。私自身も、これからは採用の場面で逃げずに前に立ち、想いを自らの言葉で伝える覚悟を持たなければならないと、深く感じました。

会社説明会のあり方を見直したくなった

これまで私が主催してきた会社説明会を思い返すと、パワーポイントのスライドを用意して、淡々と事業内容や制度を説明するスタイルが当たり前でした。しかし本書では、「説明型」ではなく「参加型」の説明会が求められていると力強く提案されており、その意義の大きさに目が開かれる思いでした。

学生たちは受け身で情報を与えられるだけでは心が動かない。自ら質問し、対話を重ね、体験を通じて会社の空気を肌で感じるからこそ、「この会社に入りたい」という能動的な意思が生まれる。著者が語るそんな構図を知り、これまでの説明会がいかに一方通行だったかを痛感しました。これからは、学生たちを単なる「聞き手」として扱うのではなく、一緒に未来をつくる「仲間候補」として迎え、彼ら自身が主体的に参加できる説明会を設計していきたいと強く思いました。

筆記試験や面接頼みの採用に疑問を持つきっかけに

本書を読んで、筆記試験や面接だけで人を判断する危うさに、初めて本気で向き合うことができました。これまでは「学力を測る試験」「コミュニケーション力を測る面接」という枠組みを疑うことなく受け入れていました。しかし著者は、短時間の試験や面接だけでは、その人の本質や行動力、価値観までは見抜けないと指摘します。

特に心に残ったのは、「言っていることではなく、やっていることを見よ」という一節でした。言葉だけで飾ることは誰にでもできる。しかし実際にどう行動しているか、その積み重ねにこそ、その人の本当の姿が表れる。そんな当たり前のようで見落としがちな真実に気づかされ、従来型の採用手法に対する疑問が一気に膨らみました。これからの採用活動では、インターンシップやグループワークなど、実際に行動を観察できる機会を意図的に設け、もっと深く本質を見極める努力が必要だと強く感じました。

ミスマッチを防ぐための選考設計が参考になった

これまで自分が関わってきた採用活動では、「面接で印象が良かったから」という曖昧な基準で合格を出してしまうことが何度もありました。そのたびに、入社後にミスマッチが発覚し、双方にとって辛い結果になってしまった苦い経験があります。

本書では、筆記試験や面接だけではなく、「やっていること」を重視するべきだと一貫して説かれており、強く胸に刺さりました。特に印象的だったのは、「ストーリーワーク」という新たな選考手法の紹介でした。言葉で自分を飾るのではなく、実際の行動やエピソードの積み重ねから人となりを見極める。その考え方は、これまで私が感じていたモヤモヤを一気に晴らしてくれました。

表面的な受け答えやペーパーテストの結果だけに頼らず、長期インターンやグループディスカッションを通じて、候補者の本質を見極める。この本を読んで、選考設計そのものを見直し、ミスマッチを未然に防ぐ取り組みを本気で進めていきたいと決意しました。

採用活動は経営者の覚悟が試されるものだと痛感

最後に強く心に残ったのは、採用活動とは経営者自身の覚悟が問われるものだ、という著者の一貫した主張でした。これまで私は、採用は現場や人事部門に委ね、経営者は結果だけを見ていればよいと考えていました。しかし本書は、その考え方を根本から覆してくれました。

学生たちは、企業のビジョンや未来を語る経営者自身の言葉に触れ、その熱意と覚悟に心を動かされる。逆にいえば、経営者が本気で採用に向き合わなければ、優秀な人材は絶対に集まらない。この当たり前のことを、著者は実例と共に力強く示してくれました。

これからは、経営者自らが採用活動に真正面から取り組み、学生たちに未来を語りかける。その覚悟と責任を、決して他人任せにしてはならないのだと痛感しました。採用とは単なる人集めではなく、未来への投資であり、経営の本質そのものである。その重みを心に刻み直した一冊でした。

採用=会社の未来づくりという視点が新鮮だった

これまで私は、採用は単なる「人手確保」の延長線上にあるものだと考えていました。しかし本書を読んで、その考えがいかに浅かったかを痛感しました。著者は、新卒採用を単なる人員補充ではなく、「組織を未来に向かって進化させるためのプロジェクト」として位置づけています。

特に胸に響いたのは、新卒採用を進める過程で、社内の責任者や若手エースたちが自らのビジョンを磨き、組織全体が変革を促されるという流れです。つまり、採用とは単に良い人材を獲得するためだけの活動ではなく、会社そのものをイノベートする起点になる、というのです。

この視点を得たことで、私はこれからの採用活動に対するモチベーションが大きく変わりました。今後は、一人の採用を通じてどんな未来を築けるか、その視点を持ちながら取り組んでいこうと強く思っています。

まとめ

本書『社員20人なのに新卒採用に1万人が殺到 日本一学生が集まる中小企業の秘密』では、新卒採用を単なる人材集めではなく、会社の未来を変革する大きなチャンスとして捉え直すことができる多くのヒントが示されています。

このまとめでは、以下の視点から整理していきます。

- この本を読んで得られるメリット

- 読後の次のステップ

- 総括

それぞれのポイントを深く掘り下げながら、本書が読者にどのような行動変容を促すのかを詳しく見ていきましょう。

この本を読んで得られるメリット

ここでは、本書を読むことで得られる具体的なメリットについて、整理して紹介していきます。

規模にとらわれず優秀な人材を集める思考が身につく

本書では「社員数や知名度に依存しない採用」の考え方が徹底して説かれています。一般的に、中小企業は人材採用において不利とされがちですが、著者は自身の体験をもとに、小規模でも大企業に引けを取らない魅力づくりが可能であることを証明しています。会社の未来像を学生に「自分事」として感じさせるアプローチは、規模や立地を言い訳にせず、主体的に採用戦略を設計するための思考改革を促してくれます。

採用活動を組織改革につなげる視点を得られる

単なる人員補充ではない、組織のイノベーション活動として新卒採用を位置づけることができる点も本書の大きな特徴です。学生への説明会や選考プロセスを通じて、自社の課題と未来像を洗い出し、会社そのものをより良く変えていく。採用活動をきっかけに社内の風土を改革し、次世代リーダーを育てていく流れが具体的に描かれており、採用担当者だけでなく経営者自身にとっても大きな気づきが得られる内容となっています。

採用手法の具体例を数多く学べる

本書には、求人広告の選び方、リファラル採用の進め方、インターンシップの設計、オープンカンパニーの運営方法など、すぐに使える実践的なノウハウが豊富に盛り込まれています。ただ理論を語るだけではなく、著者自身の成功例と失敗例を交えながら紹介されているため、読者は現場感覚を持ちながら具体的な手法を吸収することができます。読んですぐに自社の採用活動に取り入れられるヒントが詰まっています。

ミスマッチを防ぎ、定着率を高める選考術を身につけられる

本書では、表面的な筆記試験や面接ではなく、志向や価値観を深く見極める新しい選考手法「ストーリーワーク」が紹介されています。これにより、入社後の早期離職を防ぎ、会社と価値観の合った人材を的確に見極める力が養われます。さらに、選考過程を通して学生の心を惹きつけ続ける技術も学べるため、結果的に優秀な人材の定着率向上に直結します。

優秀な人材を惹きつける企業になるためには、単なる採用手法を学ぶだけではなく、自社の存在価値を再定義し、それを本気で発信していく覚悟が必要です。

本書は、その覚悟と方法を同時に教えてくれる実践書です。

読後の次のステップ

本書を読み終えたあとは、知識をただ蓄えるだけでなく、すぐに実践へとつなげることが重要です。

ここでは、読後に具体的に踏み出すべきステップを紹介していきます。

step

1自社の採用課題を棚卸しする

まず最初に行うべきは、自社の現状を客観的に振り返る作業です。本書で紹介された「デキル人材が集まらない理由」「新卒採用の重要性」といった視点をもとに、今の採用活動のどこに課題があるのかを整理していきます。求人広告だけに頼っていないか、採用ターゲットは明確か、選考プロセスに一貫性があるかなど、具体的な項目で自己診断を進めることが、次のアクションを考えるための土台となります。

step

2経営者が率先して採用プロジェクトを立ち上げる

本書で繰り返し強調されているのは、「経営者自らが採用活動の先頭に立つこと」です。まずは経営者自身が、採用を単なる人事施策ではなく、企業の未来をつくる最重要プロジェクトと位置づけ、そのリーダーとなることが不可欠です。自社の理念や未来像を採用戦略に反映させるために、トップ自らがビジョンを語り、組織全体に採用活動の意義を共有することが求められます。

step

3自社の採用ターゲットを明確に設定する

次に取り組むべきは、「どのような人材を採用すべきか」というターゲットの明確化です。本書では、ただ人手を埋めるためではなく、自社の成長戦略と一致した人材像を描くことの重要性が繰り返し説かれています。経営理念や事業ビジョンに照らして、未来を共に築ける人材像を言語化し、それに基づく採用基準を社内で統一することが大切です。

step

4採用活動を社内横断プロジェクト化する

採用活動は一部門だけの仕事ではありません。各部門の責任者や若手社員を巻き込み、全社一丸となって取り組む「横断型プロジェクト」として採用活動を位置づけることが、組織改革のきっかけになります。特に学生との接点を持つ場面では、将来のロールモデルとなりうる若手社員が前面に立つことが効果的です。部門横断で協力体制を築き、採用を通じて組織全体に新しい風を吹き込む土壌を育てていきましょう。

step

5オープンカンパニーなど新しい出会いの場を設ける

本書では、オープンカンパニーという独自の取り組みが紹介されています。これにならい、自社の仕事や文化を学生にリアルに体感してもらえるイベントを設計することが有効です。単なる会社説明会ではなく、実際の職場や社員との対話を通じて、「この会社で働く意味」を感じ取ってもらえる仕掛けを作ることで、優秀な人材との結びつきを深めることができます。

step

6採用基準と選考フローをブラッシュアップする

採用活動を進める際には、選考基準やフローそのものも見直しが必要です。本書では、「筆記試験や一般的な面接では本当にマッチした人材は見抜けない」と警鐘が鳴らされています。採用したい人材の行動特性や価値観を見極めるために、ストーリーワークなど本書で紹介されている新しい選考手法を取り入れ、自社独自の判断基準を整備することが重要です。

本を読んだだけで満足せず、必ず具体的なアクションプランを作成して実行に移しましょう。

実際に動くことで初めて、自社に優秀な人材を惹きつけ、未来を変えていく第一歩が踏み出せます。

総括

本書『社員20人なのに新卒採用に1万人が殺到 日本一学生が集まる中小企業の秘密』は、単なる採用ノウハウ本ではありません。中小企業でも、大手企業に引けを取らない新卒採用を実現するための戦略的思考と、組織全体の変革を促す具体的な手法が詰まった一冊です。著者自身の経験に裏打ちされた事例がふんだんに盛り込まれており、理論だけではない、現場での実践知が読み手に深く伝わってきます。

特に印象的なのは、新卒採用を単なる人材補充ではなく、企業の未来を形作る「3億円の投資」と捉える視点です。この考え方は、多くの中小企業にとって目から鱗が落ちるものだといえるでしょう。採用活動を経営戦略の一部と位置づけ、経営者自らが旗を振り、全社を巻き込んでいく。その過程で会社そのものをイノベートし、若手社員の成長と組織の進化を同時に実現していく姿勢が強く訴えられています。

また、採用マーケティング、リファラル採用、インターンシップ活用など、近年注目されている具体的な手法についても、単なるテクニックにとどまらず「なぜそれが必要なのか」という本質的な部分から解説されている点が特長です。これにより、採用戦略に対する理解がより深まり、応用力を持った実践が可能になるはずです。

この本を手に取った読者にとって、重要なのは「読むだけで満足しないこと」です。

本書を通じて得られた気づきをもとに、自社の採用活動における根本的な課題を見直し、実際に変革への一歩を踏み出すことが求められます。

採用活動を起点にして組織全体を魅力的に変えていく——本書はそのための力強い羅針盤となってくれるでしょう。

人材採用に関するおすすめ書籍

人材採用に関するおすすめ書籍です。

本の「内容・感想」を紹介しています。

- 優秀な人材を採用できるようになるおすすめの本!人気ランキング

- 人材不足をこの1冊で解決! 採用の強化書

- 経営×人材の超プロが教える人を選ぶ技術

- 採用100年史から読む 人材業界の未来シナリオ

- 採用広報から、スカウト文章、面接術まで 「本当にほしい人材」が集まる中途採用の定石

- 「化ける人材」採用の成功戦略(小さな会社こそが絶対にほしい!)

- 採用に強い会社は何をしているか ~52の事例から読み解く採用の原理原則

- 社員20人なのに新卒採用に1万人が殺到 日本一学生が集まる中小企業の秘密

- 人材獲得競争時代の 戦わない採用 「リファラル採用」のすべて

- 求人募集をしても応募がない・採用できない会社に欲しい人材が集まる方法