人材が企業の未来を左右する時代、「良い人材に出会えない」「せっかく採用しても辞退される」「入社後にミスマッチが起きる」――そんな悩みを抱える企業は後を絶ちません。採用は感覚ではなく、仕組みと戦略で改善できる領域です。

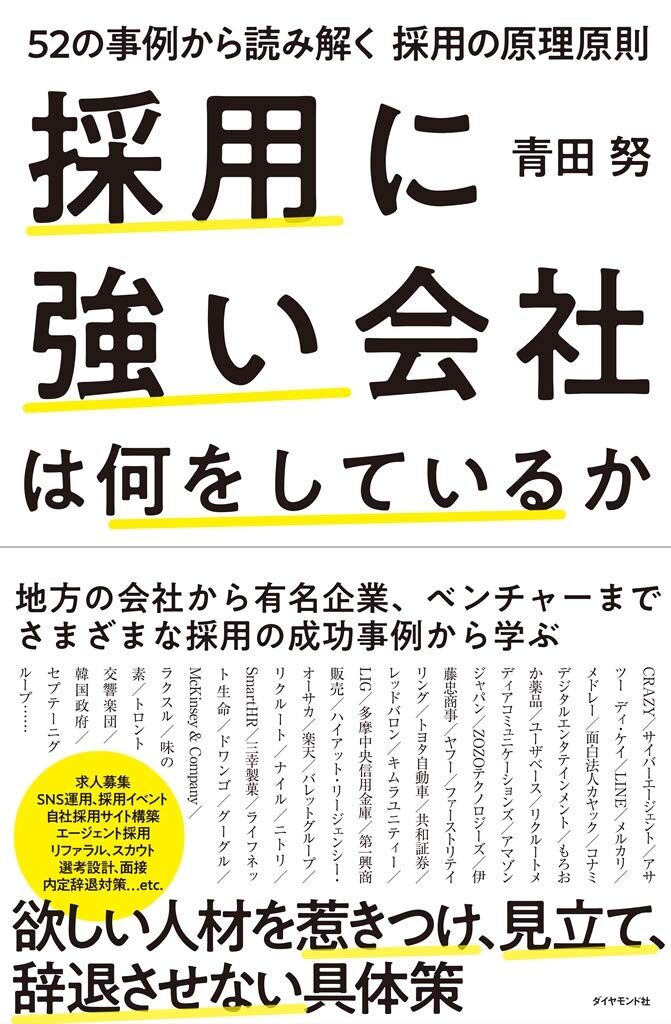

本書『採用に強い会社は何をしているか』は、リクルートやLINEなどで人事責任者として活躍してきた著者・青田努氏が、現場で見てきた52社の成功事例をもとに、採用活動を根本から見直すための原理原則を体系的に解説した一冊です。

「出会う」「見立てる」「結ばれる」という3つのプロセスに分け、ターゲット人材を惹きつけ、適切に選考し、最後まで入社へ導くための具体策を提示。

求人コピーの設計や面接手法、辞退を防ぐクロージングの技術まで、すぐに実務に活かせる知見が詰まっています。

採用で悩んでいるすべての担当者にとって、「なぜうまくいかないのか」「何を変えるべきか」が明確になる、実践的な手引きです。

成功する採用には理由がある――その「理由」を、あなたの手で掴みにいきませんか?

合わせて読みたい記事

-

-

優秀な人材を採用できるようになるおすすめの本 10選!人気ランキング【2026年】

企業の成長において、優秀な人材の確保は欠かせません。 しかし、「なかなか良い人材が集まらない」「採用してもすぐに辞めてしまう」「自社に合う人を見極めるのが難しい」といった悩みを抱える採用担当者や経営者 ...

続きを見る

書籍『採用に強い会社は何をしているか ~52の事例から読み解く採用の原理原則』の書評

採用活動は、どの企業にとっても避けて通れない重要なテーマでありながら、成果を上げるのが難しい分野でもあります。本書は、その課題に対して真正面から向き合い、理論と実例の両面から「採用に強い会社が実践していること」を体系的に紹介する内容となっています。

このセクションでは以下の4つの視点から、本書の特徴と価値を掘り下げていきます。

- 著者:青田 努のプロフィール

- 本書の要約

- 本書の目的

- 人気の理由と魅力

どのポイントも、採用戦略に関心をもつ読者にとっては欠かせない要素です。

順を追って詳しく見ていきましょう。

著者:青田 努のプロフィール

青田努氏は、20年以上にわたり人材業界に身を置き、現場の最前線で採用活動を実践してきた人物です。筑波大学を卒業後、早稲田大学大学院商学研究科でMBAを取得。以降、リクルート、アマゾンジャパン、プライスウォーターハウスクーパース(PwC)、LINEといった日本を代表する企業において、人事戦略および採用の責任者を歴任しました。

特にリクルートでは、「リクナビ」の学生向けプロモーションや求人広告の制作ディレクターとして、200社以上の採用戦略立案に携わり、業界全体のトレンドを牽引する役割を果たしてきました。その後も企業の枠を超え、日本最大の人事コミュニティ「人事のへや」を立ち上げるなど、人事担当者同士の知見共有を促進する場づくりにも注力しています。

現在は、Cast a spell合同会社の代表として、企業の採用支援や研修事業、採用ブランディングのコンサルティングなどを幅広く展開。実務と発信の両面から、日本の採用活動全体を底上げするような活動を継続しています。

本書の要約

この書籍では、採用活動を「出会う」「見立てる」「結ばれる」という三つのプロセスに分解し、それぞれの段階でどのような取り組みが求められるかを、52の具体的な企業事例を通じて明らかにしています。出会いのフェーズでは、ターゲットとなる人材とどう接点を持つかという視点から、求人コピーの工夫、SNSやブログの運用、人材紹介会社との連携、そしてリファラル採用の活性化まで幅広いアプローチが紹介されています。

次の見立てでは、採用のミスマッチを防ぐために、選考プロセスをどう設計すべきかを丁寧に掘り下げています。人材要件の定義を業務内容や企業文化と結びつけ、評価の基準や面接時の質問設計にも踏み込んでいます。この章では、選考を単なるチェックリストにせず、候補者の本質を見極めるための視点と技術が語られています。

最後の結ばれるでは、内定を出した後に発生しやすい辞退というリスクにどう対処するかが取り上げられています。辞退を引き起こす原因を七つの失敗として構造化し、それぞれの対策を解説。さらに、オファーの重みづけやクロージングの技術、チーム全体で候補者を迎え入れる体制づくりなど、組織的な仕組みとしての改善も論じられています。全体を通して、単なる理論ではなく、現場で再現可能な実践知が詰まった内容となっています。

本書の目的

本書が掲げる中心的な目的は、採用において成果が出ずに悩んでいる企業に対して、具体的で現実的な道筋を示すことにあります。多くの企業が採用活動の重要性を認識しながらも、なかなか結果につながらない背景には、採用に関する実践知や構造的な理解が不足しているという根本的な課題があります。

そのような状況において、他社の事例をただなぞるのではなく、「なぜその企業は成功したのか」「どんな考え方と仕組みがあったのか」を分析・解説することで、読者が自社に合った採用戦略を考える材料を提供することが本書の狙いです。単にノウハウを与えるのではなく、考える枠組みや視点を提示し、応用力のある知識へと昇華させることを意識して構成されています。

特に、採用活動が感覚や経験に頼りがちな中で、成果の裏にある論理と構造を明らかにすることで、担当者が再現性を持った行動を取れるようになることを目指しています。つまり、「良い採用」が偶然ではなく必然として起こるための条件を整理し、再現可能な知識として提供する点に本書の意義があります。

人気の理由と魅力

本書が広く支持されている理由の一つは、現場の声と理論が見事に融合している点にあります。著者の青田努氏自身が、長年にわたりリクルートやLINEなどの第一線で採用業務に携わってきた経験を持ち、その実務経験に基づいた視点が全編に通底しています。そのため、読者は机上の空論ではない、実践的な提案として各章を受け取ることができます。

また、紹介されている企業が大手だけでなく、地方企業や中堅企業、スタートアップにまで及んでいる点も魅力の一つです。業界や規模を問わず、多様な組織に通用する視点や施策が紹介されているため、誰が読んでも「これはうちでも試せそうだ」と思える構成になっています。

本の内容(目次)

本書では、採用活動を3つの段階に分け、それぞれにおいて企業が直面しやすい課題と、その解決に成功している具体的な事例を紹介しています。これにより、読者は採用活動全体の構造を把握し、自社に必要な改善策を的確に見出すことが可能になります。

紹介されている章構成は以下のとおりです。

- 第1章 出会う 「いい人」に出会える会社は何をしているか

- 第2章 見立てる ミスマッチ採用を減らす選考設計のコツ

- 第3章 結ばれる 内定辞退に至る「7つの失敗+1」

- 最終章 採用担当者に必要な技術と魂

この章立ては、採用活動の各プロセスを分解して理解するためのフレームワークにもなっています。

それぞれの段階で何が求められるのかを順に見ていきましょう。

第1章 出会う 「いい人」に出会える会社は何をしているか

この章では、採用活動の第一歩である「候補者との接点づくり」に焦点が当てられています。採用における最初の難所は、自社が求める人物像と実際に接点を持つことにあります。しかし現代のように情報があふれる社会では、ただ求人広告を出すだけでは見てもらえません。だからこそ、この章では、どのような工夫をすれば候補者の目に留まり、心に響き、「自分に関係がある」と感じてもらえるのかを、9つの視点から解説しています。

たとえば、メッセージがターゲットの目に入っているかどうかという「視認性」、読んだ人に「これは自分のことだ」と思わせるような文章構成、そして、人に話したくなる仕掛けを含めた拡散設計など、それぞれが実際の現場で機能するように詳細に語られています。また、求職者が不安を感じやすいポイントを予測し、事前に解消する情報提供の仕方や、応募までの負荷を減らす応募導線の工夫など、心理的な配慮も欠かせません。

さらに、求人メディアに頼らない方法として、エージェントとの関係性の築き方や、社員紹介制度(リファラル)をどう活性化するかといったトピックも扱われています。これらは単なる手段ではなく、組織として「誰と働きたいか」を社内外に共有し、その価値を伝えるための取り組みです。

採用活動の起点は、いかにして「見つけてもらい」「振り向かせるか」にあります。

この章は、情報発信の姿勢そのものを問う内容です。

第2章 見立てる ミスマッチ採用を減らす選考設計のコツ

続くこの章では、候補者と出会ったあとに重要となる「見極め」のプロセスが取り上げられます。せっかく良い出会いがあっても、その人物が自社にフィットするかどうかを正確に判断できなければ、採用活動は成功しません。ここでいう「見立てる」とは、履歴書やスキルシートを眺めて印象をつかむことではなく、業務内容と企業文化の両面から候補者を評価するための観点を持つことを意味します。

まず、どんな人物が必要かを明確にする「人材要件設計」では、業務上求められるスキルだけでなく、その職場で実際に活躍している人たちの行動特性や価値観がどのようなものかを参考にしながら、抽象的な人物像を具体的な言葉に落とし込むことが求められます。また、どのような方法で見立てるかも重要です。筆記試験や性格診断などのツールを選ぶ際には、それが要件と結びついているかどうかを常に検証する必要があります。

さらに、「誰が面接を担当するか」も見立ての精度に大きく関わります。人事担当者だけでなく、現場のマネージャーや将来の同僚が面接に関与することで、より多角的な判断が可能になります。ただし、そのためには評価軸のすり合わせや、面接トレーニングの導入といった準備も欠かせません。

第3章 結ばれる 内定辞退に至る「7つの失敗+1」

この章では、せっかく出会い、見立てて、内定を出したにもかかわらず、辞退されてしまうという悩みに対して、構造的なアプローチが提示されています。辞退は運やタイミングの問題と思われがちですが、本書ではそれが企業側の準備不足や働きかけのミスである可能性を示し、「七つの失敗」に分類してそれぞれの原因と対策を明確にしています。

たとえば、アプローチが遅いという問題は、候補者との関係構築が内定通知後から始まっているという誤解に基づいています。実際には、選考中から候補者の意思形成に関与し、十分な情報を提供しながら安心感を育むことが必要です。さらに、企業側が提供している情報が浅く、表面的なものにとどまっている場合、候補者は入社後のイメージが持てず、不安を抱えたまま他社の選考へ流れていく可能性があります。

また、クロージングの力が弱いというのも、よくある課題です。単に「うちに来てください」と言うのではなく、候補者の意思決定を後押しするような具体的な根拠や言葉の重みが必要です。そのためには、オファーの提示の仕方や、その場に立ち会うメンバーの人選にも工夫が求められます。

加えて、「+1」として紹介されているフォロー不足の問題は、内定承諾後の連絡や配慮が欠けることにより、心理的な不安や温度差が生まれ、最終的に辞退につながるリスクを示唆しています。ここでも、信頼関係の継続が大きな意味を持ちます。

最終章 採用担当者に必要な技術と魂

最終章では、採用の仕組みやテクニックの話から一歩進んで、採用担当者自身のあり方にフォーカスが当てられます。ここでは、「採用に強い会社は、偶然ではなく、意図的な組織づくりによって勝っている」というメッセージが強調されており、その中で果たす人事の役割とは何かが掘り下げられます。

採用を単なる業務として捉えるのではなく、事業成長や組織文化の形成に貢献する戦略活動として認識し、社内で信頼を築きながら巻き込み力を発揮していく姿勢が求められています。また、短期的な成果だけでなく、中長期的な目線で候補者との関係性をつくる意識や、企業の価値を言語化し発信する「採用広報力」の重要性にも言及されており、人事担当者のスキルセットの幅広さが問われます。

採用担当者は“選ばれる会社”をつくる最前線にいます。

技術と同じくらい、覚悟と想いが成果を分ける時代です。

対象読者

本書は、採用活動のあらゆる局面に携わる多くのビジネスパーソンに向けて書かれています。特定の業界や企業規模に限定される内容ではなく、「採用」という活動そのものに課題や関心を抱えているすべての立場の方にとって、多くの気づきとヒントが得られる構成となっています。

具体的には、以下のような立場の方にとって本書は有用です。

- 自社の採用活動に悩んでいる経営者

- 中途・新卒採用を担当する人事担当者

- 採用手法の幅を広げたいリクルーター

- 採用ブランディングに関心のある広報担当者

- 採用広報・求人制作などに携わるマーケティング担当者

それぞれの読者層にとって、どのような観点から本書が役立つのか、以下に詳しく解説します。

自社の採用活動に悩んでいる経営者

企業の成長は「人」によって支えられていると、多くの経営者が口にします。しかし、実際に人を採用し、組織に定着させ、戦力として育てていくには、想像以上に複雑な課題が伴います。特に中小企業や地方企業では、知名度や待遇面で大手企業に勝つことが難しく、そもそも「応募が来ない」「良い人が選べない」といった悩みが尽きません。採用活動がうまくいかない要因は一つではなく、情報発信の方法や選考フローの設計、社内の体制づくりなど、多方面にまたがるため、経営者としてどこから手をつけて良いのか分からないケースも多いのです。

本書では、採用を単なる人事の業務ではなく、経営そのものに直結する戦略と捉え、どう組織全体で取り組んでいくべきかを実例とともに示しています。他社がどのように採用戦略を立て、現場と連携し、候補者の心を動かしてきたのか。それらを知ることで、自社に合った採用のあり方を見出すためのヒントが得られるでしょう。

中途・新卒採用を担当する人事担当者

採用の現場で実務を担う人事担当者にとって、日々の業務は多岐にわたります。求人原稿の作成、媒体の選定、スカウトの送信、応募者との日程調整、面接の実施、評価の取りまとめ、内定後のフォローなど、やるべきことは膨大です。そのなかで「何が効果的で、何が問題なのか」を冷静に振り返る余裕がなく、気づけば同じやり方を繰り返してしまっていることもあるでしょう。

本書は、採用活動を一度立ち止まって見直すための“実務者向けの地図”のような存在です。単なるノウハウではなく、なぜその方法が有効なのか、他社はどのように成功させてきたのかといった背景まで含めて解説されているため、自分の業務に照らし合わせながら読み進めることができます。人事経験が浅い方にも、また経験豊富な方にも、次の一手を考える上で役立つ情報が詰まっています。

採用手法の幅を広げたいリクルーター

リクルーターという役割は、候補者との最前線に立ち、企業の“顔”として直接コミュニケーションを取る重要な存在です。その一方で、成果が目に見えやすいためプレッシャーも大きく、スカウトメールの返信率や内定承諾率など、数字で評価される場面も多いでしょう。限られた時間とリソースの中で成果を出すには、従来の手法だけでなく、新たなアプローチを積極的に取り入れていく姿勢が欠かせません。

本書には、ダイレクトリクルーティングを成功に導くスカウト文面のポイントや、候補者との接点をどう増やし、どう深めていくかに関する実践例が多数紹介されています。また、リファラル制度を活性化させる取り組みや、エージェントとの関係構築の工夫など、複数の手法を組み合わせることで成果を高めている企業の事例も豊富に掲載されています。日々の活動の質と選択肢を広げたいリクルーターにとって、本書は頼れる参考書となるはずです。

リクルーティングにおける最適解は一つではありません。

本書を通じて、複数の成功パターンを比較検討できる視野の広さを得ることができます。

採用ブランディングに関心のある広報担当者

企業のブランドは商品やサービスだけではなく、「働く場所」としての魅力にも現れます。どのようなビジョンがあり、どんな価値観を持つ人々が働いていて、どのような文化を大切にしているのか。これらを社会に伝えることは、単なる広報ではなく、ブランディングの中核を成す取り組みです。採用ブランディングにおいては、広告的な“見せ方”ではなく、本質的な“あり方”をどう伝えるかが重要です。

本書は、採用活動を通じて企業の姿勢や魅力を発信していく過程を、数多くの事例で紹介しています。なかには、求人媒体の枠を超えてオウンドメディアやSNSを活用し、自社らしいコンテンツで共感を集めている企業の取り組みもあり、広報の役割が採用と密接に結びついていることがよく分かります。ブランドイメージを戦略的に高めたいと考える広報担当者にとって、参考になる情報が豊富に詰まった構成になっています。

採用広報・求人制作などに携わるマーケティング担当者

採用の現場において、情報発信やメッセージ設計を担うマーケティング担当者の役割は年々重要性を増しています。応募のきっかけとなるのは、求人票や企業ページ、SNS、ブログなど、広報コンテンツによる第一印象が大きく関わっているためです。採用マーケティングという言葉が一般的になりつつある今、伝え方の質がそのまま応募者の質や数に影響する時代となりました。

本書では、求職者がどのような視点で情報を受け取り、判断しているかを前提に、メディア設計やコンテンツ制作に必要な考え方を紹介しています。特に「振り向かせる」「拡散させる」「不安を払拭する」といった視点は、採用だけでなくマーケティング全般にも応用できる普遍的なフレームワークです。企業の採用活動における“世界観づくり”を担うマーケティング担当者にとっては、単なる表現技術以上のヒントが詰まった一冊といえるでしょう。

採用は単なる業務ではなく、企業のブランド価値を伝える機会。

だからこそ、マーケティングの力が求められているのです。

本の感想・レビュー

地方企業の採用にも光が差す実例満載

地方に本社を構える中小企業にとって、優秀な人材の確保は常に課題です。私自身もそうした企業の支援に関わることがあるため、「地方では採用がうまくいかないのは仕方がない」という言葉を何度も耳にしてきました。しかし本書に触れて、それが単なる思い込みであったことに気づかされました。

紹介されている事例の中には、大都市圏のようなブランド力や知名度を持たずとも、工夫と戦略によって人材を惹きつけ、確実に成果を出している地方企業が数多く登場します。求人コピーひとつを取っても、ありきたりな表現ではなく、ターゲットが「これは自分のことだ」と思えるような言葉に変えるだけで、応募数や質に明確な変化が出ていることが示されています。

また、応募のハードルを下げる工夫や、応募者の不安を払拭する姿勢といった、細やかな配慮が実際の採用結果に直結している様子も、非常に説得力がありました。やり方次第で地方でも戦える。そう確信できる内容でした。

“見立て”の章で気づかされた選考設計の落とし穴

選考でのミスマッチを防ぐことは、多くの現場での課題です。私も採用に携わる中で、「なんとなく良さそうだと思って採用したけれど、組織になじまなかった」といったケースに直面することがありました。第2章「見立てる」では、まさにこの問題に真正面から向き合っています。

本書が伝えているのは、スキルや経験だけではなく、「業務内容」や「組織文化」との整合性をどう見極めるかという視点です。特に印象的だったのは、「人材要件を曖昧にしたまま選考に入ると、採用の軸がブレる」という警鐘です。採用する側が「何を基準に良い人材とするのか」を定めずに進めてしまうと、結果として後悔する選択を招きかねないという指摘には、納得するばかりでした。

さらに、「誰が見立てるか」というセクションでは、担当者自身の資質や観察眼に言及しており、これは社内で共有しながら改善すべき視点だと感じました。形式だけ整えた選考フローでは、本質的な見極めにはならない。その事実に改めて気づかされる内容でした。

実践に使えるリファラル活性の施策が役立つ

リファラル採用を活用したいと考えている企業は多いものの、「結局うまくいかなかった」という話もよく耳にします。私自身も、制度をつくっただけでは紹介が生まれないという壁にぶつかってきました。そんな中、本書で紹介されていた“成功するリファラルの仕組み”は、とても具体的かつ実践的でした。

単に「紹介して」と社員に呼びかけるのではなく、紹介したくなるような企業文化をつくること。社員が安心して紹介できるだけの情報提供や、紹介された候補者への丁寧な対応など、当たり前のようでいて徹底できていないことの重要性が丁寧に語られています。

特に、「紹介が発生するまでの感情的なハードル」への理解が深く、そこに対する施策として“7つの取り組み”が明示されている点は印象に残りました。制度よりも、仕組みよりも、まずは社員の心を動かす。そんな本質的な姿勢に学ぶところが大きかったです。

スカウト文面の解説が非常に具体的

ダイレクトリクルーティングが一般化する中で、私も日々候補者へのスカウト文面を考えていますが、「反応がまったく返ってこない」と悩むことも多々ありました。本書で紹介されているスカウト文面の組み立て方は、そうした悩みに対して極めて具体的なヒントを与えてくれるものでした。

特に、「ターゲットが抱える感情」や「応募に対する心理的障壁」にまで踏み込んだアプローチが印象的でした。単なる情報提供ではなく、相手に寄り添ったメッセージングこそが、反応を引き出す鍵であることが明確に示されています。

また、スカウト文に必要な5つの要素を明確に整理している点も非常に実用的です。理論的な枠組みにとどまらず、実際にどんな表現が有効なのかを細かく掘り下げており、自身のコミュニケーションに対する意識が変わりました。

内定辞退を防ぐ“CLOSE”が秀逸

採用プロセスをうまく進めたと思っても、最終的に辞退されてしまう——そんな経験は、どの人事担当者にもあるのではないでしょうか。私自身も何度か悔しい思いをしたことがあり、「どうすれば防げるのか」と試行錯誤してきました。本書に登場する“CLOSE”というフレームワークは、その問いに対する答えのひとつだと感じました。

興味深かったのは、クロージングが内定を出した後ではなく、「前」から始まっているという発想です。つまり、最初の接点から内定に至るまでの一貫した関係構築と情報提供があってこそ、最終的な意思決定にポジティブな影響を与えるということです。

また、候補者がどんな迷いを持つのか、どのタイミングでどんな情報が必要なのかといった設計視点が丁寧に解説されており、自社の選考フローを見直す強い動機づけになりました。辞退の“原因”を感覚的に捉えるのではなく、構造的にとらえ直すためのヒントが詰まった内容でした。

著者の経験がにじむ納得感ある構成

この本を読み進めていくうちに、言葉の端々に「現場を知っている人の視点」がしっかりと刻まれていることに、何度も気づかされました。私は人事に異動して数年が経ちますが、いまだに「このやり方で正しいのだろうか」と迷う瞬間が多くあります。そんな中で本書に出会い、一文一文に込められた説得力に、深く頷かされました。

著者の青田さんは、ただ知識を並べるのではなく、実際に数多くの企業と伴走してきた中で得た「試行錯誤の蓄積」を惜しみなく共有してくれています。特に、「人材要件の設計」や「面接での見立て」の項目は、単なる理論ではなく、現場で使える精度の高い思考フレームが示されており、読み手の中で自然と納得感が生まれる構成になっていました。

一見して控えめながら、経験に裏打ちされた言葉には重みがあります。その重みが、机上の空論ではなく、実務に根差した知恵だということを、読者である私自身が肌で感じ取ることができました。

“勝つべくして勝つ企業”の姿勢に学びがある

採用がうまくいっている企業には、例外なく明確な戦略と、細部にわたる徹底した準備がある。それは偶然でも運でもなく、日々の積み重ねによるものなのだという事実に、深い敬意を覚えました。

採用力を高めるというのは、単にノウハウを知ることではなく、社内全体の意識や姿勢に根づくものなのだと理解しました。本書で紹介されている多くの成功企業も、決して最初からうまくいっていたわけではなく、何度も試行錯誤を繰り返して今の形を築いてきたことが読み取れます。

「うちのような会社には難しい」と思う前に、「今できることから始める」ことの大切さを教えてくれる本でした。この一冊から受け取ったメッセージは、目先の課題を超えて、組織の文化にまで影響を与えてくれるほどに力強いものでした。

採用コミュニケーションの重要性がよくわかる

私は正直、これまで「採用活動」は業務のひとつであって、特に他の広報やマーケティング業務と明確に切り分けて考えていました。けれど、この本を読んで大きく印象が変わりました。採用は、情報を届ける技術であり、人と関係を築く営みでもある。そしてそれは、まさにコミュニケーションの本質そのものなのだということに、ようやく気づけたのです。

求人コピーやSNSの発信ひとつをとっても、「誰に」「何を」「どう届けるか」という基本的な問いが必要であり、それに対する答えが企業の魅力そのものを形作っていくのだと痛感しました。とくに印象的だったのは、「振り向かせる」「不安を払拭する」など、感情に寄り添う視点が随所にあったことです。

私にとってこの本は、採用を業務としてだけでなく、人とのつながりとして捉え直す契機になりました。人を動かすためには、ただ情報を出すのではなく、相手の気持ちにどう届くかを真剣に考えなければならない。そんな基本的だけれど忘れがちな視点を、静かに教えてくれる一冊でした。

まとめ

本書を通して得られる気づきや変化は、読者の立場や課題によってさまざまです。けれども、共通して言えるのは、単なる“採用テクニック集”にとどまらず、組織全体の採用姿勢を問い直し、変革するきっかけになるという点です。

本書を読み終えたあと、読者が理解を整理しやすくなるように、締めくくりとしてポイントを3つに分けて確認しておきましょう。

- この本を読んで得られるメリット

- 読後の次のステップ

- 総括

それぞれの内容を振り返ることで、本書の価値をより深く理解し、実践へとつなげていく道筋が明確になるはずです。

今後の採用活動に、新たな軸を築くためのヒントがきっと見つかるでしょう。

この本を読んで得られるメリット

本書は、採用に悩みを抱える現場の担当者から経営層まで、幅広い読者にとって実践的かつ構造的に学べる優れた指南書です。

以下では、特に注目すべき三つの主要な恩恵を紹介します。

採用活動を体系的に見直す視点が得られる

本書の最大の特長は、採用活動を「出会う」「見立てる」「結ばれる」という三つのプロセスに整理している点です。この構造的な整理によって、採用という一連の流れの中で、どこにボトルネックがあり、どの部分を優先的に改善すべきかが一目で明らかになります。場当たり的な対応に終始するのではなく、戦略的にフローを再構築する視座が得られることで、長期的に採用力を底上げする取り組みへとつなげられるようになります。

成功事例を通じて具体的な再現方法がわかる

本書には52社もの実例が掲載されており、単に何をしたかの紹介にとどまらず、それぞれの背景や意図、成果までを丁寧に解説しています。そのため、自社の置かれている状況と照らし合わせながら、どの取り組みが応用できるのか、どの工夫が不足しているのかを具体的に考えることができます。事例が豊富であることはもちろん、それが「原理原則」に結びついている点において、ただの模倣では終わらない再現性の高い学びが得られるのです。

採用の質と成果を両立する判断軸が身につく

採用においては「数を集める」ことと「質を確保する」ことの両立が難題となりがちです。本書は、この両方の課題に対して原理的なアプローチを提示してくれます。たとえば、求人メッセージにおける“振り向かせ方”と“不安の払拭”は母集団形成に直結し、面接における“見立ての精度”は定着率や早期離職を防ぐ要素となります。こうした複数の視点を同時に意識しながら判断するための軸を、自らの中に育てていける点が、この本の隠れた価値です。

採用戦略は個別のノウハウに頼るのではなく、全体像を理解したうえで「どの課題に、どの手法を選ぶか」を見極める構造的な視点が求められます。

本書はその視点を養うための実務書として最適です。

読後の次のステップ

本書を読み終えた後、その知識を行動に結びつけることが重要です。読者の中には多くの学びを得たものの、「では明日から何をすればいいのか」が見えにくいと感じる方もいるかもしれません。

ここでは、実務に落とし込んでいくための具体的なアプローチを段階的に紹介します。

step

1採用プロセスを3つのフェーズで俯瞰する

まずは自社の採用活動を、「出会う」「見立てる」「結ばれる」という三段階で棚卸ししてみることが効果的です。このフレームワークは、本書の核となる考え方でもあり、採用全体を分解して把握しやすくする手法です。募集の打ち出し方から、面接内容、内定後の対応に至るまで、各フェーズで何が機能し、何が足りていないのかを可視化してみることで、改善ポイントが明確になります。

step

2チームで読後のディスカッションを行う

採用は一人で完結するものではありません。人事担当者だけでなく、現場マネージャーや経営層も関与するのが一般的です。そこで効果的なのが、読後に複数人での対話の場を設けることです。本書で印象に残った事例や考え方を共有し、自社の採用活動と照らし合わせながら議論することで、それぞれの視点の違いや共通認識を整理できます。こうしたプロセスを通じて、チーム内に「共通言語」が生まれ、今後の連携にも良い影響をもたらします。

step

3「小さく試す」仕組みを設計してみる

書かれている内容のすべてを一度に実践することは現実的ではありません。そこで、本書で紹介されている施策の中から、まずは効果が見込めそうな一つを選び、小規模な改善として導入してみることをおすすめします。たとえば、スカウトメールの文面を本書の構成に倣ってリライトする、あるいは面接の質問設計を見直してみるなど、部分的なトライでも構いません。小さな成功体験の積み重ねが、やがて採用全体の底上げにつながっていきます。

step

4社内に「採用は組織づくりである」という認識を広げる

本書を通じて得た最大の気づきの一つが、採用とは単なる人集めではなく、会社の未来を形づくる活動であるということです。この視点を人事部門内にとどめるのではなく、社内全体に伝え広めることも、読後の重要なステップです。会社の価値観やビジョンを言語化し、それを基に「どういう人と働きたいか」「どんな組織をつくりたいか」を社員全員で共有していくプロセスは、組織そのものの成熟度を高めてくれます。

採用において最も重要なのは、知識を得ることではなく、それを自社の状況に応じてカスタマイズし、行動に移していく力です。

本書を通じて得た視座は、現場で何をどう変えるべきかを自ら考え動くための“起点”となるはずです。

総括

本書『採用に強い会社は何をしているか』は、採用というテーマに対して真正面から向き合うための、非常に実践的かつ体系的なガイドです。タイトルの通り、「強い会社」が実際に行っている取り組みを、理論と事例の両面から掘り下げている点において、他の採用関連書とは一線を画しています。しかも紹介されている事例は、単に成功談を並べたものではなく、それぞれの企業がどのような課題を抱え、どのように工夫し、何を得たのかというプロセスに重点が置かれています。そのため、読者は表面的なノウハウではなく、根本的な姿勢や構造への理解を深めることができます。

また、採用を「出会う」「見立てる」「結ばれる」という三つのフェーズに整理したことにより、自社の採用活動を俯瞰しやすくなり、どこに改善の余地があるのかを論理的に検討する基盤が整えられます。このような構造的アプローチは、これまで感覚や経験に頼っていた採用現場にとって、まさに目から鱗の視点となるでしょう。

加えて、著者自身の現場経験に裏打ちされた言葉の数々には説得力があり、机上の空論ではなく「現場で使える知識」として心に残るものばかりです。さらに、規模や業種の異なる企業の事例が並んでいるため、どのような立場の読者であっても、自社の採用に活かせるヒントが必ず見つかるという安心感があります。

読み終えたあとには、採用という業務の奥深さと、企業経営そのものに与える影響の大きさを、改めて実感することになります。

人材の獲得は、すべての組織にとっての根幹です。だからこそ、この書籍は「ただ読む」だけで終わらせず、自社の実践に落とし込み、繰り返し参照していくことで、その真価を発揮する一冊と言えるでしょう。

人材採用に関するおすすめ書籍

人材採用に関するおすすめ書籍です。

本の「内容・感想」を紹介しています。

- 優秀な人材を採用できるようになるおすすめの本!人気ランキング

- 人材不足をこの1冊で解決! 採用の強化書

- 経営×人材の超プロが教える人を選ぶ技術

- 採用100年史から読む 人材業界の未来シナリオ

- 採用広報から、スカウト文章、面接術まで 「本当にほしい人材」が集まる中途採用の定石

- 「化ける人材」採用の成功戦略(小さな会社こそが絶対にほしい!)

- 採用に強い会社は何をしているか ~52の事例から読み解く採用の原理原則

- 社員20人なのに新卒採用に1万人が殺到 日本一学生が集まる中小企業の秘密

- 人材獲得競争時代の 戦わない採用 「リファラル採用」のすべて

- 求人募集をしても応募がない・採用できない会社に欲しい人材が集まる方法