「求人を出しても応募がない」「採用してもすぐに辞めてしまう」——そんな悩みを抱える中小企業の経営者や採用担当者にこそ読んでほしい、実践型の採用バイブル。

少子高齢化が進み、2030年には日本の労働人口が約644万人も不足すると言われています。人材の奪い合いが加速する中、従来の「求人を出すだけ」の採用方法ではもう通用しません。求職者に選ばれる企業になるには、マーケティング視点での情報発信や、組織内の課題を見直すアプローチが不可欠です。

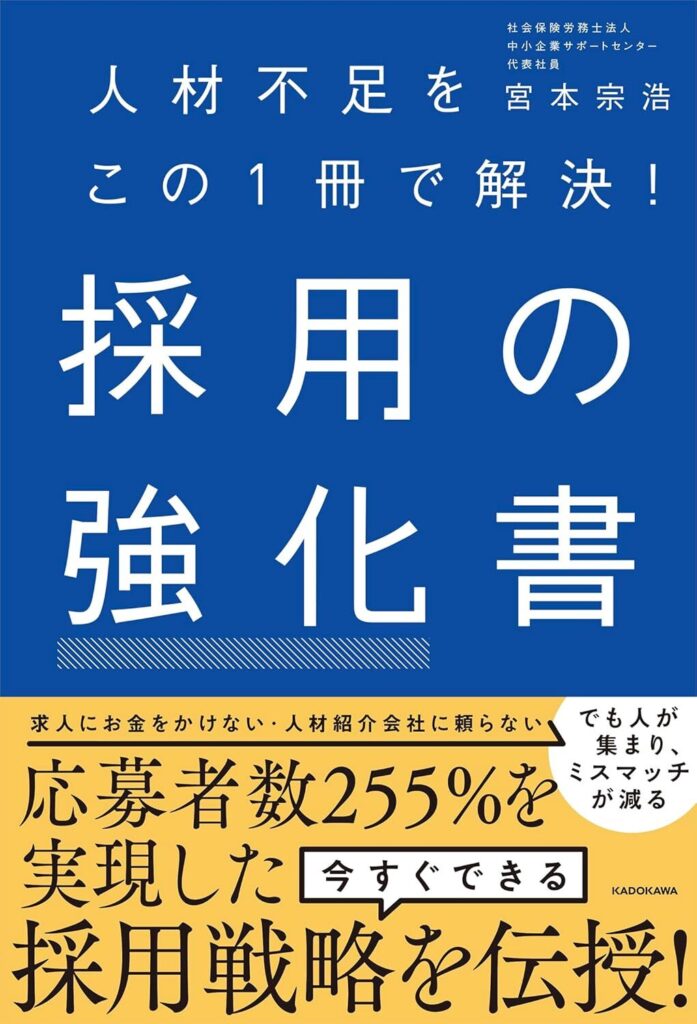

本書『人材不足をこの1冊で解決! 採用の強化書』では、応募者数255%増を実現した成功事例をもとに、採用戦略の立て方から求人票の工夫、ミスマッチを防ぐ面接設計、入社後の定着支援までを体系的に解説。

中小企業ならではの強みを引き出し、人が集まり、育ち、定着する「強い組織」づくりをサポートします。

人材を「集め、育て、定着させる」ために必要なのは、高額な広告でも特別な制度でもありません。必要なのは、“正しい戦略”と“ほんの少しの工夫”です。

この一冊には、そんな中小企業が勝ち残るための実践知がぎっしり詰まっています。

合わせて読みたい記事

-

-

優秀な人材を採用できるようになるおすすめの本 10選!人気ランキング【2026年】

企業の成長において、優秀な人材の確保は欠かせません。 しかし、「なかなか良い人材が集まらない」「採用してもすぐに辞めてしまう」「自社に合う人を見極めるのが難しい」といった悩みを抱える採用担当者や経営者 ...

続きを見る

書籍『人材不足をこの1冊で解決! 採用の強化書』の書評

本書は、中小企業を中心とした企業が直面する「採用難」という大きな課題に対して、実践的かつ本質的な解決策を提示する一冊です。

この書評では、以下の4つの観点から、本書の内容とその意義を詳しくご紹介します。

- 著者:宮本 宗浩のプロフィール

- 本書の要約

- 本書の目的

- 人気の理由と魅力

採用活動を単なる“人集め”ではなく、“組織づくり”としてとらえ直したい方にとって、大きな気づきを与える内容になっています。

著者:宮本 宗浩のプロフィール

宮本宗浩(みやもと・むねひろ)氏は、社会保険労務士法人 中小企業サポートセンターの代表社員を務める社会保険労務士です。長年にわたり中小企業の人事労務支援を中心に活動してきた実績を持ち、専門分野は労働法務、採用支援、定着施策、人事制度設計など多岐にわたります。

彼のキャリアは、労働基準監督署で労働問題の相談員をしていた時期から始まります。現場で寄せられる多くの声に触れたことをきっかけに、社会保険労務士としての道を本格的に歩み始めました。2001年に事務所を開業し、2010年には法人化。現在は、企業の労務管理のみならず、採用から定着、育成までを一貫して支援する体制を築いています。

実務家としての実績に加えて、講演活動にも力を入れており、これまでに全国で年間100回以上のセミナーに登壇しています。その内容は、理論だけに偏らず、実際の中小企業での成功事例や失敗事例をベースにしており、非常に現場感があると評価されています。法律と経営、そして組織開発という異なる視点をつなぎ合わせて語れることが、宮本氏の大きな強みです。

彼の発信は常に「中小企業の味方であること」が基盤になっており、限られたリソースの中で最大の成果を出す方法を具体的に伝えることに重きを置いています。だからこそ、多くの経営者や人事担当者から厚い信頼を得ているのです。

社会保険労務士でありながら、経営者の課題に“組織戦略”で寄り添える専門家。

それが宮本宗浩氏の最大の特徴です。

本書の要約

『人材不足をこの1冊で解決! 採用の強化書』は、単に「採用をうまく進めるためのテクニック」を紹介する本ではありません。本質的な目的は、企業が人を集め、定着させ、育成し、最終的に強い組織へと成長するための仕組みを構築することです。

本書では、採用活動を企業経営の一部としてとらえる視点が一貫しています。応募者が集まらないという課題に対しては、求人広告の出し方や条件の工夫以前に、会社自身の魅力が明確に伝わっているかという根本を問います。つまり、企業そのものが「選ばれる存在」であることの重要性を説いています。

さらに、応募から入社に至るまでのプロセスを“営業活動”として捉えることで、応募者との接点一つひとつに戦略的な工夫を施すことができると説明します。たとえば、初期対応の速度や情報提供の質、カジュアル面談の実施といった細かな施策が、最終的な入社率に大きく影響すると述べています。

このように、応募を増やし、選考を最適化し、ミスマッチを防ぎ、入社後の定着率を上げる――その全体像を一貫した構造として提示しているのが本書の大きな特徴です。断片的なノウハウではなく、採用から組織づくりへとつながる道筋を描いている点で、多くの経営者や人事担当者から高く評価されています。

本書の目的

この書籍が目指しているのは、「人を採用すること」そのものではありません。本当に重要なのは、「採用した人が辞めずに育ち、成果を出し続ける組織」をつくることです。つまり、採用活動を企業成長の起点として位置づけているのです。

背景には、少子高齢化や人口減少によって日本全体の労働力が不足していくという現実があります。実際、パーソル総合研究所の試算では、2030年には約644万人もの人材が不足すると言われています。とりわけ中小企業は、大手企業のように予算をかけた採用活動が難しく、人的資源の獲得競争では後れを取りがちです。

このような環境において、中小企業が生き残っていくには「人が集まる仕組み」と「人が辞めない仕組み」の両方を構築する必要があります。本書はそのために、求人情報の見直し、組織分析、働き方の柔軟化、社内教育制度の整備など、実際に成果が出た取り組みを丁寧に紹介しています。

一方で、これらの施策を実行する際に重要なのが「自社の現実を直視する力」です。できない理由を並べるのではなく、「どうすれば可能になるか」を考える姿勢を持つことで、企業は採用においても前進できるのだと、本書は繰り返し強調しています。

人気の理由と魅力

本書が広く支持を得ているのは、その実用性と再現性の高さにあります。特に中小企業にとっては、限られた人材・予算・時間の中で最大限の成果を求められるという厳しい現実があり、一般的な人事理論では歯が立たないことも少なくありません。

本書はそうした現場の苦労を的確に把握し、実際に効果のあった事例をもとに構成されています。だからこそ、読み手が「これは自分たちでもできそうだ」と感じられる点が最大の魅力です。たとえば、夜勤を敬遠されがちな仕事でも、勤務時間を昼と夜に分けて募集することで、特定の層から応募が集まったという話は、非常に現実的で説得力があります。

また、特別なツールや高額な広告出稿を必要としない施策が多く紹介されており、すぐに取り組める点も支持の理由です。週休3日制といった柔軟な働き方の提案もあり、現代の多様な価値観に対応する姿勢も高く評価されています。

そして何より、本書には“読むと行動したくなる力”があります。単に知識を得るだけでなく、読後には自社の採用体制を見直したり、求人内容を改善したりするなど、行動を促す構成になっているのです。これは、著者自身が現場で試行錯誤を重ねてきたからこそ可能な説得力だと言えるでしょう。

本の内容(目次)

このセクションでは、本書がどのような構成で展開されているのか、各章の要点を追いながら紹介していきます。それぞれの章は、中小企業が抱える採用の課題を具体的に解決へと導く内容になっており、読み進めるほどに体系的な理解が深まるよう構成されています。

以下の5つのパートに分かれており、実践につながる知識が詰まっています。

- はじめに

- CHAPTER 1 応募者数255%を実現した新たな採用手法

- CHAPTER 2 組織の見直しが生み出す採用力と組織力の向上

- CHAPTER 3 人が「育たない」 「定着しない」の改善方法

- CHAPTER 4 中小企業にこそ求められる正しい採用戦略

- CHAPTER 5 求職者に行うミスマッチ防止のための施策

それでは、各章の内容を順に見ていきましょう。

はじめに

本書の導入では、これから日本が直面する深刻な人材不足の実態を、クイズ形式という親しみやすいアプローチで提示しています。たとえば、「2030年に644万人の労働力が不足する」というパーソル総合研究所の予測や、IT技術職における新規求人倍率が10倍に達している現状を通じて、採用環境がかつてないほど厳しくなっていることを実感させてくれます。

さらに、完全週休3日制と2日制の比較を例に、「働き方の多様化」が求職者にどのように受け入れられているかを可視化しています。休日の多さだけが魅力になるわけではなく、1日あたりの労働時間やワークライフバランスに対する価値観が分かれるなど、現代の求職者が多様なニーズを持っていることがわかります。

企業がこれまで通りの募集方法や労働条件の提示だけでは、人材確保は難しくなるという警鐘が鳴らされています。「求人票を出せば人が来る」時代は終わり、戦略的に選ばれる存在になる必要性が強調されています。

採用の現場における“情報の非対称性”を前提にしていては、現代の求職者には通用しません。

はじめにの内容は、企業側も選ばれる側であるという意識改革を促す重要な出発点です。

CHAPTER 1 応募者数255%を実現した新たな採用手法

この章では、従来の採用方法を見直すことで応募者数を劇的に増やすための具体的なアプローチが紹介されています。特に注目されるのが、「リファレンスリクルート」という概念です。これは、企業と求職者の間で双方向に情報を開示し合い、相互理解を深める採用手法です。

一般的に採用活動では、企業側が求職者を選ぶ立場にあると考えられがちですが、実際には求職者も企業を選ぶ立場にあります。企業が自社の強みや魅力だけでなく、課題や改善中の取り組みもオープンにすることで、求職者の信頼を得ることができ、結果としてミスマッチのない採用につながります。

また、本章では実際に応募者数が255%増加した成功事例も紹介されており、形式的なノウハウではなく、実践に根差した手法が数多く詰め込まれています。求人の出し方一つとっても、「どんな媒体に、どんな言葉で、どんな姿勢で伝えるか」によって結果は大きく異なります。

採用の現場における“情報の非対称性”を前提にしていては、現代の求職者には通用しません。

はじめにの内容は、企業側も選ばれる側であるという意識改革を促す重要な出発点です。

CHAPTER 2 組織の見直しが生み出す採用力と組織力の向上

この章では、採用活動を成功させるためには、まず自社の内側を見つめ直すことが必要であるという考え方が中心に据えられています。人が集まらない、定着しないという現象は、必ずしも採用活動そのものの失敗ではなく、職場環境や組織体制に起因していることが少なくありません。

本章で提唱されている「組織内分析」は、企業内にある潜在的な課題や働きにくさの要因を見える化する手法です。たとえば、社員が感じている不満や、チーム間の連携不足、評価制度の曖昧さなどが、採用の足を引っ張っている可能性があります。そうした要素を把握し、改善につなげることで、企業としての魅力が自然と高まります。

加えて、組織分析には高額なコンサルタントや難解なツールは必要なく、日々のコミュニケーションやアンケートといった手軽な方法からでも十分に実施可能である点が強調されています。小さな改善の積み重ねが、やがて外部からの応募者の印象や、社内の定着率に大きな変化をもたらすことが理解できます。

採用活動は“外への発信”であると同時に、“内なる改善”と表裏一体です。

組織内分析は、求人の精度を高めるだけでなく、社員満足度を引き上げる施策づくりの出発点でもあります。

CHAPTER 3 人が「育たない」「定着しない」の改善方法

第3章では、人材を採用した後の課題、すなわち育成と定着に焦点を当てています。多くの企業では「人が辞めるのは本人の問題」と捉えがちですが、実際には企業側の制度や環境に原因がある場合が非常に多いのです。

ここで重要になるのが、社員が将来の自分の姿を明確に描けるかどうかという点です。キャリアパスが示されていない職場では、どんなにやる気がある人でも中長期的なモチベーションを保つことが難しくなります。また、成果に対する評価が不透明であれば、頑張る意味そのものを見失ってしまうでしょう。

本章では、キャリアパスの設計方法や、評価制度の見直し、情報共有体制の構築といった具体策が紹介されています。これらはすべて、人材の定着率を高め、離職を減らすことを目的としています。制度を整えることで社員の不安を取り除き、安心して長く働ける環境を提供することが、企業の持続的成長につながるのです。

人材の育成と定着は、偶然の産物ではなく「設計されたプロセス」によって実現されます。

キャリアの見通しが立てば、人は安心して長期的な貢献を目指せます。

育成力とは、企業が人に対してどれだけ未来を提示できるかにかかっています。

CHAPTER 4 中小企業にこそ求められる正しい採用戦略

第4章では、大手企業と比べて知名度や資金力が劣る中小企業が、どのようにして採用市場で戦うかを戦略的に考える視点が示されています。特に、「採用活動」と「採用広報活動」を分けて考えることの重要性が強調されています。

採用活動とは、求人媒体に情報を出したり、面接を行ったりといった直接的なアクションを指します。一方、採用広報とは、自社の魅力を日頃から発信し、潜在的な応募者に対してブランド価値を築く活動です。これには、自社ホームページやSNS、社員インタビュー動画の活用などが含まれます。

本章では、こうした広報活動の結果として応募者が2倍になった企業の事例も紹介されています。情報発信の質を高めることで、応募者の質と量を同時に向上させることができるというわけです。

中小企業の採用戦略には“広告費”よりも“情報設計力”が求められます。

日頃の発信が、採用成功の確率を大きく左右します。

CHAPTER 5 求職者に行うミスマッチ防止のための施策

最終章では、内定後から入社に至るまでの間に企業ができること、そしてその後のミスマッチを防ぐための施策について詳しく述べられています。多くの企業は、内定を出した時点で採用活動が終了したと考えがちですが、実はそこからが非常に重要な期間です。この間に不安を感じた求職者は、他の企業に流れてしまう可能性もあります。

本章では、内定者との接触頻度を高める、入社前研修を設ける、個別のフォローアップ面談を行うといった、具体的なフォロー施策が紹介されています。また、入社後に「こんなはずじゃなかった」と感じさせないために、事前の情報共有やバックグラウンドチェックの重要性にも触れています。持病や勤務条件など、プライベートな情報の扱いには慎重さが求められますが、相互の信頼関係を築くうえで必要なプロセスでもあります。

こうした丁寧な対応の積み重ねが、早期離職の防止に直結します。企業側の姿勢が誠実であればあるほど、入社後の定着率や社員満足度は向上しやすくなるのです。

採用活動の本質は“見極め”ではなく“相互理解”です。

選考プロセス全体を設計することで、ミスマッチを防ぎ、企業にとっても応募者にとっても幸せな結果を導くことができます。

対象読者

本書『人材不足をこの1冊で解決! 採用の強化書』は、単なる採用ノウハウ集ではありません。人材が集まり、育ち、定着する組織づくりを目指す多くの立場の人にとって、実践的かつ再現性のあるヒントが詰まっています。

以下のような方に特におすすめです。

- 中小企業の経営者

- 人事・採用担当者

- 採用活動に悩む管理職

- 採用ブランディングを強化したい企業

- 人材の定着や育成に課題を感じている現場リーダー

それぞれの立場における課題と、本書がどう役立つかを具体的に見ていきましょう。

中小企業の経営者

慢性的な人手不足に直面する中小企業の経営者にとって、「人が採れない」「定着しない」という問題は、日々の経営に深刻な影響を与えています。採用は人事部門の業務であると同時に、企業の存続と成長に関わる最重要の経営課題です。本書は、採用に悩む経営者の立場に寄り添いながら、応募数を増やすための施策や、組織全体の魅力を高めるための改善ポイントを明確に示しています。

たとえば、求人広告で何をどう伝えるかといった表面的な手法に留まらず、企業の内部に目を向け、自社の組織文化や働きやすさを可視化し、それを強みとして伝える方法を解説しています。これは、ただ人を集めるためのテクニックではなく、企業の本質的な魅力を高めることにつながります。

また、入社後のミスマッチを防ぐために、あらかじめ求職者と価値観を共有する「双方向のリファレンスリクルート」など、他社とは一線を画す採用手法も紹介されています。限られた人材市場のなかで、いかにして自社にマッチする人材を惹きつけ、かつ長く働いてもらうかという視点が、全体を通して貫かれています。

人事・採用担当者

日々、採用業務の最前線で奮闘している人事担当者にとって、本書はまさに“現場で使える実践書”です。求人媒体の選定から原稿の書き方、面接の流れ、候補者へのフォローアップに至るまで、日常業務に直結するノウハウが数多く紹介されています。特に、応募数を増やすための施策や、採用マーケティングの考え方は、これまで属人的に行ってきた業務にロジックと戦略を与えてくれます。

また、現代の求職者は、企業の仕事内容や待遇だけでなく、働き方の柔軟性や職場環境、評価制度など、あらゆる側面を重視しています。そのため、本書で示されている「組織分析」や「自社の強みの見える化」は、採用担当者が求人票や会社説明で語るべき情報の質を高めるうえで非常に有効です。

さらに、定着率を上げるためには、採用後のフォローや育成施策の設計が不可欠です。本書では、人事部門が現場と連携し、採用から定着・育成に至るプロセスをどう設計するかについても言及されており、採用担当者が単なる実務者ではなく、組織づくりのキーパーソンとしての視座を持つための一冊となっています。

人事は“採用する人”から“組織を成長させる人”へと進化する時代です。

本書はその変革の伴走者となってくれます。

採用活動に悩む管理職

多くの管理職は、「採用は人事の仕事」という認識を持っているかもしれません。しかし、実際には配属後の定着や育成に最も深く関与するのが現場の管理職であり、結果的に採用の成否にも大きな影響を与える立場にあります。面接に同席する場面も増え、候補者の見極めや職場とのマッチング精度の向上が求められるようになっています。

本書では、管理職が採用のどの段階で、どのように関与すべきかを具体的に解説しています。たとえば、リファレンスリクルートという仕組みを使い、求職者と企業の双方がリアルな情報を共有することで、入社後のミスマッチを防ぐ方法が紹介されています。これにより、採用時の見極め精度が高まり、早期離職のリスクが下がるとともに、現場における教育負荷の軽減にもつながります。

また、配属後に人材をどう育てるかという点でも、評価制度の整備やキャリアパスの設計に対する管理職の関与が不可欠です。本書では、こうした人材育成のための組織的なアプローチも提示されており、採用に対して受け身になりがちな管理職に、新たな視点と行動を促す内容になっています。

現場を熟知する管理職こそが、真の意味で“人が辞めない職場”をつくるキーパーソンです。

本書はその自覚と実行力を後押ししてくれます。

採用ブランディングを強化したい企業

現在の採用市場においては、「知名度が低い」「大手に勝てない」という悩みを持つ中小企業が数多く存在します。しかし、人材の奪い合いが激化する中でこそ、独自の魅力を明確に発信する「採用ブランディング」の重要性が高まっています。

本書では、採用活動を単なる募集作業ではなく、「マーケティング」と「セールス」の視点で捉えなおすことを提案しています。求職者は企業を“選ぶ立場”として情報を収集しており、自社がどんな価値観を持ち、どんな未来を示しているのかを積極的に伝える必要があるのです。これは、ホームページや求人票だけでなく、SNSや社員の声、オフィスの雰囲気といったあらゆる接点で一貫性のあるメッセージを出すことを意味します。

さらに、本書では「応募者に選ばれる企業になる」ために、自社の魅力を発見し、それを言語化し、正しく伝えるためのヒントが多数紹介されています。特に、福利厚生や働き方の柔軟性、成長機会などを“商品”のように見せる方法は、多くの企業にとって大きな気づきとなるでしょう。

採用ブランディングは、派手な広告ではなく、地に足のついた情報発信から始まります。

本書はその土台づくりを支えてくれます。

人材の定着や育成に課題を感じている現場リーダー

採用活動が成功しても、人が定着しなければ組織は安定しません。現場で部下を育て、チームをまとめる役割を担うリーダーにとって、人材の早期離職やモチベーションの低下は常に頭を悩ませる問題です。本書では、現場リーダーの視点に立ち、人材育成や評価制度の構築に必要な考え方と実践方法が丁寧に解説されています。

特に注目したいのは、キャリアパスの明確化と評価の透明性です。若手社員が自分の成長や将来像を描けるかどうかは、現場のリーダーがどれだけ方向性を示し、日々の行動を評価してくれるかにかかっています。また、教育の属人化を防ぎ、誰が見ても公平な評価ができる仕組みを整えることも、チームの定着力を高めるカギとなります。

本書に登場する事例では、現場のリーダーが積極的にキャリア設計やフィードバックの運用に関与することで、組織の信頼感が向上し、離職率が大幅に改善された例も紹介されています。こうした実践的な知見は、現場で悩むリーダーにとって、すぐに活かせるヒントになるはずです。

人は評価され、成長を実感できたときに初めて“この職場にいたい”と感じます。

現場リーダーの関与が、その土台を築くのです。

本の感想・レビュー

中小企業のリアルな悩みに寄り添ってくれる

私は地方で製造業を営む中小企業の経営者です。従業員数は50人ほど。ここ数年、本当に人が集まりませんでした。求人を出しても反応が薄く、ようやく採用しても長続きしない。そのたびに、「ウチはもうダメなのか」と落ち込むことも多かったです。でもこの本を読んで、そんな悩みが「自分たちだけじゃなかった」と実感できたのが、まず救いでした。

著者の宮本さんが提示するのは、机上の空論ではありません。中小企業が直面している「今まさに起きている現実」を丁寧にすくい上げ、そのうえで打開策を明確に示してくれているのです。特に「組織の見直しが採用力につながる」という視点には目からウロコでした。自社のことは自分が一番知っているつもりでしたが、知らないことだらけでしたね。

読み進めるごとに、自分たちの現場を見直す勇気が湧いてきました。「なんとかなるかもしれない」と思わせてくれる一冊です。まさに、等身大の企業に寄り添ってくれる良書だと感じます。

「定着率を上げる仕組み」が学べた

私は外部の人材開発コンサルタントとして複数の企業をサポートしています。採用だけでなく、採用後の定着や育成にも目を配る必要があると常々感じてきましたが、この本ではその部分もきちんと掘り下げられていて、専門家の立場から見ても非常に有用だと感じました。

特にキャリアパスの設計や評価制度の改善については、実務的なヒントが多く、どの会社でも取り入れられる現実的な方法が紹介されています。評価制度というと、どうしても人事の専門領域という印象が強く、経営者や現場は尻込みしがちですが、本書はそのハードルをぐっと下げてくれる内容でした。

定着率向上を「仕組み」として捉えるアプローチには、理論と実践のバランスが取れており、まさに今の時代に必要な視点だと感じます。組織全体の構造に目を向けるきっかけになる一冊です。

実例が豊富で再現性が高い

中小企業の人事を担当して7年目になります。これまでもいろんな採用本を読んできましたが、理屈ばかりで現場に落とし込めないものが多かった。でもこの本は違います。とにかく実例が多い。そして、それがどれもリアル。読んでいて「これ、うちのことじゃないか?」と思えるようなケースがいくつも登場しました。

特に印象的だったのが「応募者数255%アップ」という成功事例です。単なる数字ではなく、その背景にある取り組みや工夫が詳細に書かれていて、「あ、こうやればウチもできそう」と思える内容でした。

実例があることで、再現性が高くなるんですね。ただのノウハウ紹介ではなく、実際にやってみた結果がどうなったかまで書いてある。だから、安心して自社でも取り組めるし、上司への説得材料にもなります。「これは、やるしかない」と思えたのは久しぶりでした。

採用=マーケティングの視点にハッとした

経営企画室に所属していて、組織戦略や中長期計画の立案に関わっています。人材採用の課題も当然テーマになるのですが、これまではどうしても「採用は人事の仕事」として捉えがちでした。ところがこの本を読んで、「採用はマーケティングである」という視点に触れたとき、これまでの考えが一気に覆されました。

マーケティングの目的は「相手に選ばれること」です。商品を売るときに、ターゲットを明確にし、ニーズを分析し、価値を伝える。そのプロセスが、そのまま採用活動にも当てはまる。しかも、採用がうまくいかない会社ほど、この視点が欠けている。

本書では、応募数を増やすための情報発信や、会社の魅力の見せ方についても具体的に解説されていて、経営戦略と直結した採用のあり方を考えるヒントになりました。経営者や企画担当者にもぜひ読んでほしいと思える一冊です。

求人票の作成に即役立つノウハウ

営業部でプレイヤー兼任の採用担当をしています。正直言って、人事のプロではない私にとって、採用は毎回手探り。求人票も「こんなもんでいいかな」と出しては、ほとんど応募が来ず、「何がいけないのか分からない」と悩むことが多かったんです。

この本を読んで、一番ありがたかったのは、求人票に関する具体的なアドバイスです。どんな情報を、どう開示すればよいのか。どの程度まで自社の課題を見せてよいのか。読みながら「ああ、これが足りてなかったのか!」と、何度もうなずいてしまいました。

しかも、難しい言葉ではなく、実務者が読んでもすぐに使える表現で書かれているのがうれしいところ。現場の人間にとって、こういう実践的な指南書は本当に助かります。早速、求人票を見直してみようと決意しました。

定着や育成の仕組みがわかる

私は中堅の製造業で人材育成に関わる業務をしています。この本を手に取ったきっかけは、「せっかく採用しても人が辞めてしまう」という現場の声を頻繁に聞くようになったことでした。実際、ここ数年で入社後1年以内に辞めてしまう社員が増えており、育成担当としては無力感を覚えていました。

本書では、キャリアパスの明確化や評価制度の整備が定着率向上につながるということが繰り返し強調されています。特に、評価制度の話は腑に落ちました。評価される基準が見えないと、どれだけ頑張っても不安を抱えたまま働くことになります。それは、結果的に「この職場に長くいても成長できるのか」という疑問を生み、退職につながるというロジックが、具体的な構造で説明されていて非常に納得感がありました。

育成は一度きりの研修で終わるものではなく、職場に日常的に根づく仕組みとして設計されていなければ意味がない。そんな当たり前のことに、本書を通じて改めて気づかされました。

採用広報の重要性が腑に落ちた

私は広報の立場から採用支援にも関わっており、「採用広報って、そもそも何を発信したらいいのか?」と手探りで進めていました。本書では、「採用活動」と「採用広報活動」を分けて考えることの重要性が明確に語られており、これには本当に助けられました。

特に、求職者が求人情報だけでなく「企業の雰囲気」や「働く人のリアルな声」を重視しているという指摘には、ハッとさせられました。たしかに私たちが普段作っている会社紹介資料やSNSの発信内容を振り返ると、どうしても“企業が伝えたいこと”ばかりに偏っていました。しかし、本当に求職者が知りたいのは“自分が働く姿をイメージできるか”という点なのだと、この本を読んで理解できたのです。

今後は広報視点での採用コンテンツづくりに力を入れていきたいと、前向きな気持ちになれました。

「リファレンスリクルート」は目からウロコ

私はまだ人事の仕事に就いて1年未満の、いわば駆け出しです。日々の業務は先輩に教わりながら、なんとかこなしている状態。そんな中で本書を読み進めていくと、「リファレンスリクルート」という聞き慣れない言葉に出会いました。最初は「何それ?」と疑問に思ったのですが、読み進めていくうちに「これってすごい仕組みじゃないか」と衝撃を受けました。

入社前から求職者と双方向に情報を交換し、お互いをよく知ることによって、ミスマッチを防げるという考え方。これまでのように、会社が一方的に面接して、求職者の側も本音を隠して入社するのではなく、相互理解を重視するアプローチです。実際にこれを取り入れて、応募者数が飛躍的に増えたという事例も紹介されており、理論だけでなく実績にも裏打ちされた手法だということがわかりました。

今はまだ私自身がこれを運用する立場にはありませんが、将来的に採用フローを設計する機会があれば、ぜひ実践したいと強く思っています。

まとめ

本書の締めくくりとして、このセクションでは読者が得られる成果や、今後の行動指針、そして全体の総括について整理していきます。

以下の3つの観点から内容を深掘りしながら、本書の実用性を再確認していきましょう。

- この本を読んで得られるメリット

- 読後の次のステップ

- 総括

それぞれの項目を通じて、具体的な学び、行動、そして本書全体の価値を再確認できます。

この本を読んで得られるメリット

採用難の時代において、求人を出すだけでは人が集まらない、採用してもすぐに辞めてしまう――そんな悩みを抱える企業が増えています。本書は、こうした課題に対して、明確な打ち手と戦略的な視点を与えてくれる一冊です。

本書を手に取ることで、読者がどのような気づきや変化を得られるのか、主なメリットを順にご紹介します。

採用の全体像が体系的に理解できる

本書では、採用という活動を「人を集める」だけのプロセスではなく、経営や組織づくりと密接に関係した構造として解説しています。求人の発信から応募獲得、面接、入社後の育成と定着に至るまでの流れが、実務者の目線で整理されているため、採用の全体像を網羅的に理解することができます。採用初心者でも、自分が今どのフェーズにいて、次に何をすべきかが明確になります。

自社に合った採用戦略を設計できるようになる

画一的な採用手法ではなく、自社の特徴や人材課題に合わせて戦略を立てるための「組織内分析」の考え方が本書の核にあります。現場の声をもとにしたデータ分析のやり方や、そこから何を読み解くべきかといったステップが丁寧に紹介されており、結果として「自社にフィットした採用の型」が見つかります。戦略設計の段階から思考できるようになることで、採用活動の質そのものが底上げされるのです。

採用と定着の仕組み化が可能になる

人材の定着は、採用の延長線上にある最重要課題です。本書では、単なる採用にとどまらず、キャリアパスの設計、評価制度の見直し、業務の見える化といった定着につながる仕組みについても深く掘り下げています。属人化しがちなOJTではなく、組織としての育成体制を整える方法が示されているため、「採用してもすぐ辞めてしまう」という悪循環を抜け出すためのヒントが満載です。

具体的な成功事例から実践のヒントが得られる

理論だけでなく、実際に成果を上げた企業の成功事例が数多く紹介されています。たとえば応募者数が255%増加したケースや、定着率が改善されたプロセスなど、リアルな数字と施策がリンクして記載されているのが特徴です。「うちの会社でも取り入れられそう」と感じられる工夫が散りばめられており、実務担当者の参考書としても非常に優れています。

採用ブランディングの視点が身につく

ただ情報を発信するだけでは、求職者の心には響きません。本書では「採用はマーケティングである」という観点から、自社の魅力をどう言語化し、どう伝えるかに重点を置いています。これは採用広報やSNS運用などにも通じる視点であり、中小企業が限られたリソースの中で最大限に成果を出すための“見せ方”を学ぶことができます。選ばれる企業になるための意識改革が自然と促される内容です。

採用に関する課題は「人が集まらない」ことに目が向きがちですが、その背景には「組織としての魅力の見せ方」「定着後のフォロー体制」など、複雑な要素が絡んでいます。

本書は、それらをひとつずつ解きほぐし、実行可能な形で提示してくれる実践書といえるでしょう。

読後の次のステップ

この本を読み終えたあなたは、採用に関する豊富な知識と実践的なノウハウを手に入れた状態にあります。しかし、真の価値は「読むこと」ではなく「活かすこと」にあります。本書が提唱する採用の考え方を現場に落とし込んでいくには、段階的かつ計画的な行動が不可欠です。

ここでは、読後すぐに取り組むべき具体的なステップをご紹介します。

step

1自社の採用プロセスを可視化し、現状を把握する

まず最初に行うべきは、自社の採用活動を客観的に振り返る作業です。現在の求人方法、面接フロー、採用後のフォロー体制など、全体のプロセスを洗い出し、「どこにボトルネックがあるのか」「どの工程で人が離脱しているのか」を見極めることが求められます。本書では「組織内分析」や「悪循環からの脱却」といったフレームワークが紹介されているので、それらを活用しながら課題の所在を特定していくとスムーズです。

step

2課題に優先順位をつけ、着手すべきポイントを決める

現状を把握したら、次は改善の順序を決めましょう。例えば、応募数が少ないのであればマーケティング的な視点から求人票の改善を。逆に、早期離職が課題であれば、キャリアパスの明示や社内評価制度の見直しが急務になります。全てを一度に変えるのは困難ですが、優先順位をつけて取り組めば、成果を実感しながら進めていくことができます。

step

3現場を巻き込み、全社的な改善体制を整える

採用は人事部だけの責任ではありません。面接官、現場マネージャー、そして経営層まで巻き込むことで、採用活動はより実効性を増します。本書では、面接官トレーニングや情報共有の必要性も語られており、全社的な協力体制が鍵を握っていることがわかります。採用に関わるメンバー全員で目標を共有し、協働で改善策を実施していくことが重要です。

step

4継続的にデータを取り、検証と改善を繰り返す

一度改善策を打ったら、それで終わりではありません。応募数、内定率、定着率など、KPI(重要業績評価指標)を設定し、定期的に数値を確認する習慣を持ちましょう。本書でも述べられている通り、採用は営業活動と同じく「数字で改善すべき仕事」です。PDCA(計画・実行・評価・改善)のサイクルを回すことで、採用活動の精度が徐々に高まり、安定した成果が生まれます。

step

5学びを社内に還元し、組織全体の採用リテラシーを高める

最後に、本書を読んで得た知識や気づきを、チーム内や全社に共有することも忘れてはなりません。人事勉強会や社内報での発信、マネージャー層とのディスカッションなどを通じて、採用に対する理解と当事者意識を高めることで、会社全体に「良い人を採り、育てていく文化」が育ち始めます。それは長期的に見て、人材の定着率や社員満足度の向上にもつながります。

総括

本書『人材不足をこの1冊で解決! 採用の強化書』は、単なる採用テクニック集ではありません。中小企業が直面する「採用できない」「人が定着しない」「組織が強くならない」といった慢性的な課題に対して、具体的かつ実践的な処方箋を提示してくれる一冊です。特筆すべきは、採用活動を「マーケティング」と「セールス」の視点から再構築している点です。応募を“集客”と捉え、入社を“成約”と見なすこの発想は、従来の人事や総務の仕事観に一石を投じる内容です。

また、単に採用数を増やすことだけでなく、入社後の活躍や定着までを視野に入れた全体設計がなされているのが大きな魅力です。これは、著者自身が社会保険労務士として現場の経営課題に長年向き合ってきた経験に裏打ちされており、表面的な対処にとどまらない“地に足のついた”ノウハウが随所に盛り込まれています。企業の採用力を強化するためには、まず組織力を高めることが不可欠であるという考え方も非常に本質的です。

読者はこの本を通じて、採用難の背景にある構造的な課題を理解し、今後の時代に必要な視点と戦略を学ぶことができます。それと同時に、「自社に合った人材とは誰か」「その人にどう魅力を伝えるのか」「入社後にどう育てるのか」といった問いを立て直す機会にもなるでしょう。採用に成功する企業は、決して偶然ではなく、仕組みを作り、戦略を持って取り組んでいます。

この本はまさに、中小企業が人材競争を勝ち抜くための「戦略マニュアル」とも言える内容です。

採用担当者のみならず、経営層や現場のリーダー層が一丸となって読んでほしい一冊です。

読み終えたときには、これまでの採用に対する見方が一変し、自社の可能性を広げる新たな扉が開かれているはずです。

人材採用に関するおすすめ書籍

人材採用に関するおすすめ書籍です。

本の「内容・感想」を紹介しています。

- 優秀な人材を採用できるようになるおすすめの本!人気ランキング

- 人材不足をこの1冊で解決! 採用の強化書

- 経営×人材の超プロが教える人を選ぶ技術

- 採用100年史から読む 人材業界の未来シナリオ

- 採用広報から、スカウト文章、面接術まで 「本当にほしい人材」が集まる中途採用の定石

- 「化ける人材」採用の成功戦略(小さな会社こそが絶対にほしい!)

- 採用に強い会社は何をしているか ~52の事例から読み解く採用の原理原則

- 社員20人なのに新卒採用に1万人が殺到 日本一学生が集まる中小企業の秘密

- 人材獲得競争時代の 戦わない採用 「リファラル採用」のすべて

- 求人募集をしても応募がない・採用できない会社に欲しい人材が集まる方法